圖像敘事與城邦教育

——論神廟在希臘城邦的社會意義

李艷輝

【內容提要】神廟在希臘城邦中占有重要地位,但學界對其中的原因莫衷一是。在“城邦藝術”語境下,圖像角度的分析可以為神廟的社會意義提供一個相對合理的解釋。神廟建筑圖像分內部神像和外圍圖像兩類,前者是城邦保護神的具象形式,后者表現的是傳說中的戰斗題材。二者緊密聯系,共同完成了一個關于城邦生存邏輯的敘事,并啟示公民與神各盡其責,時刻警惕,英勇戰斗。圖像空間是城邦的縮影,圖像內容是城邦生活的反映。兩組圖像代表了城邦生活最重要的兩大要素:“祀”與“戎”。神廟是城邦的最高精神寄托,圖像是城邦教育的重要手段。

一、引言

神廟在古希臘城邦(polis)生活中具有重要意義。到古風(Archaic)時代末期,紀念性的神廟建筑成為希臘城市的中心特征,幾乎成為一座城市的先決條件[1]。布爾克特甚至將希臘文化視為一種“神廟文化”[2]。神廟在希臘城邦中因何如此重要呢?

神廟與宗教聯系密切。宗教在希臘城邦生活中具有舉足輕重的地位。那么,神廟是宗教活動中心嗎?希臘宗教活動的核心行為是獻祭動物、谷物、餅類或酒類,地點在露天的祭壇[3]。祭壇獨立于神廟,且往往位于后者正門(往往在東側)前方。神廟建設的初衷及后來的主要功用是放置神像,神廟與宗教儀式似乎并無直接關系[4]。神廟內部空間用于容納獻給神的供品,以及一尊神像[5]。而且,神廟平時很少有人進入,神廟的內部甚至對進入者有明確而嚴格的限制。公元2世紀,希臘旅行家、地理學家波桑尼亞斯提到了這種限制進入的12個例證。至于這種限制是出于宗教原因還是內部財物的安全考慮,抑或二者皆有,尚不明確[6]。不過,祭壇與容納神像的神廟共同構成了“圣域”,在數世紀內被希臘人所崇拜[7]。

神廟還具備儲存的功能,被用于安置神像和存放供品。神像本身即為重要的藝術品,有時又包含極為珍貴的材料,例如雅典衛城帕特農神廟(Parthenon)中的雅典娜(Athena)巨像、奧林匹亞(Olympia)宙斯(Zeus)神廟中的宙斯巨像以及阿爾戈斯(Argos)赫拉(Hera)神廟中的赫拉巨像,這些都是克呂塞勒凡汀(Chryselephantine)像,即黃金—象牙嵌飾像。其中,雅典娜巨像使用了40塔蘭同[8]的純金[9]。神廟中還有大量的供品,從普通陶像到鑲嵌珠寶的箱子,從華服到金冠。這些供品除了體現宗教意圖之外,本身即為大量的財富。凡·斯特拉滕說希臘神廟有時被塞得過滿,以至于神像幾乎無法被看到。所有墻面上都掛滿了供品牌匾、花彩、花冠,以至于朝拜者克服極大的困難才能穿過供品[10]。阿莉舍認為,神廟就像雜亂而擁擠的古董店或博物館的儲藏室[11]。富勒頓指出,帕特農沒有祭壇,也沒聽說其有相關的祭司,因此甚至有人認為帕特農神不是一座神廟,而是一座精心修建的寶庫[12]。然而,過分強調神廟的寶庫性質是不恰當的。

神廟除了具備現實功用,還是藝術品,是希臘建筑最典型的發明[13],是最有希臘特色的建筑[14]。神廟是建筑與雕塑藝術的集大成者,其建筑結構與圖像緊密聯系。阿諾爾德·豪澤爾指出,截至公元前5世紀末,在漫長的時期內,絕大部分雕刻家的作品都為建筑服務[15]。希臘人為何如此重視神廟的圖像裝飾呢?建筑圖像具有怎樣的性質呢?可以肯定的是,它們不是現代意義上的藝術品,其價值也主要不在于裝飾性。建筑圖像是希臘圖像的典型代表。托尼奧·赫爾舍(T. H?lscher)認為,“在古典(Classical)時代,圖像作品是生活世界的一部分”,“對于古代的圖像作品而言,與其問在什么意義上,藝術家創造了它們和觀察者理解了它們,不如問社會群體是如何與它們朝夕共處的”[16]。可以說,圖像已經深刻融入了希臘的社會生活。筆者認為,希臘古風、古典時期的藝術是一種與城邦生活緊密聯系的公共藝術:她的贊助者是城邦,觀眾與評判者是廣大城邦公民;她的展示場所是城邦公共場所,她的創作目的主要在于城邦意識的傳遞。藝術是連結公民與城邦的強固紐帶。考慮到藝術與城邦社會的緊密聯系,筆者愿意將其冠以“城邦藝術”之名。建筑圖像是“城邦藝術”的典型代表,因而,對前者的解讀絕對不能脫離后者的語境。

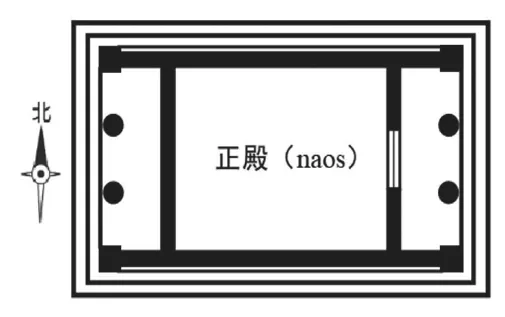

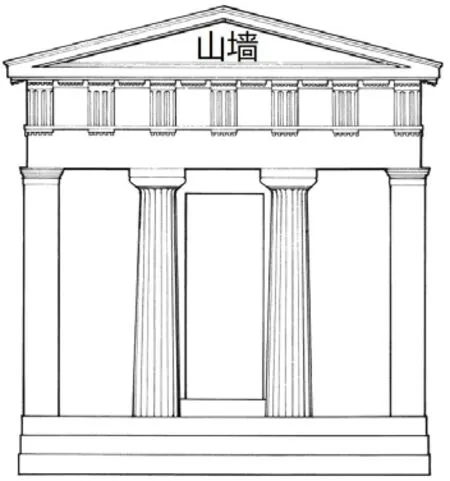

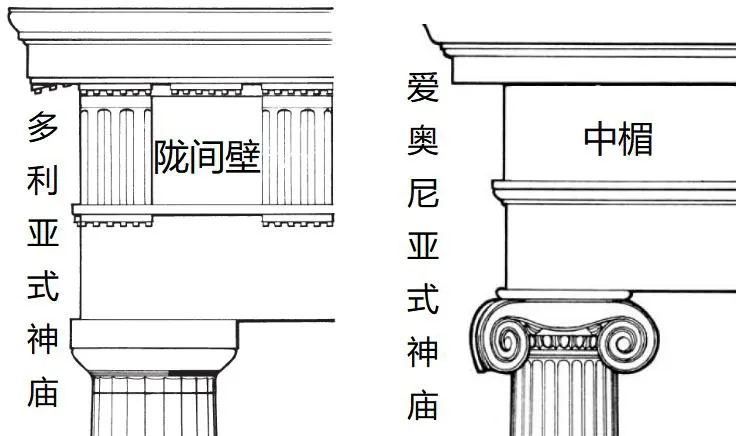

神廟的圖像分外圍圖像與內部神像(偶像)兩種——當然有時并非二者同時具備。“典型”希臘神廟的先祖最早可追溯到薩摩斯島(Samos)。當地的第一座赫拉神廟建于公元前8世紀前期[17]。它可能是一座長而簡陋的房子,用泥磚建成,帶有一排位于中央的木柱作為屋頂的支撐物。公元前7世紀末,希臘神廟采用石頭作為建筑及裝飾材料。在奧林匹亞,建于公元前590年前后的赫拉神廟,標志著使用原始建筑材料向石料過渡時期的終結[18]。早先希臘神像為木雕(xoanon),公元前7世紀后期,在埃及雕像的影響下,希臘人開始創作自己的大型石雕像。這些石雕像的部分功用是被當作神像。神像一般位于正殿(見圖1)西端——即最深處,面向門口[19]。建筑雕塑形式以石質浮雕為主。最早的希臘浮雕作為紀念性神廟的裝飾物,產生于公元前7世紀中葉[20],其受到埃及與近東的影響[21]。希臘化時期以前,希臘世界的神廟樣式以柱式及其它細節特征相互區別,主要分為兩種:愛奧尼亞式和多利亞式。最早同時具備典型多利亞與愛奧尼亞風格特點的神廟是科爾居拉(Corcyra)島的阿爾特彌絲(Artemis)神廟和奧林匹亞的赫拉神廟。二者均建于公元前6世紀前期[22]。一般而言,神廟可供雕塑裝飾的區域包括:兩面山墻(pediment,鈍三角形,一般位于神廟東西兩側,見圖2)、多利亞式神廟的隴間壁(metope,正方形或者接近正方形)以及愛奧尼亞式神廟的中楣(frieze,狹長的矩形,見圖3)。

圖1 有前后門廊的簡單神廟平面圖

圖2 德爾斐雅典寶庫(多利亞式)示意圖(“寶庫”為一種縮小、簡單化的神廟,其形制與神廟類似。圖中山墻的位置與形狀對多利亞式、愛奧尼亞式神廟山墻都具有代表性)

圖3 多利亞式神廟的隴間壁與愛奧尼亞式神廟的中楣示意圖

學界對希臘神廟建筑圖像多有關注,卻普遍沒有將神廟作為一個有機聯系的整體空間看待,沒有對建筑圖像各組成部分聯系地加以考察。神廟最大的特征在于其整體性,具體表現為建筑與圖像的統一以及圖像內部的統一。然而,傳統的希臘藝術史專著的體例導致對神廟的探討存在割裂、脫節現象。首先,建筑與圖像脫節。學界在論及神廟時會提到其布局,又將圖像作為裝飾或結構元素進行提及,但往往孤立看待二者,較少將建筑與圖像有機地融入神廟整體,審視其共同承載的文化內涵與社會意義。其次,內外圖像之間脫節。學界將神像與裝飾圖像分開討論,而并未將內外圖像聯系起來審視其整體意涵。例如李克特在其影響深遠的經典著作《希臘藝術手冊》中將“建筑”與“大型雕塑”分章論述,而在后者中又將圓雕與浮雕各自考察。在不同的部分中,神廟圖像被肢解,并分別與其他形式相同而內涵異質的圖像歸類探討。其他學者的專著沒能擺脫這種體例。晚近學者對神廟的圖像學研究更加深入,對個案的細節、片段解讀做了許多重要的工作,有時注意到裝飾圖像與當地神祇的聯系,卻對神廟的整體性缺乏系統認識。專題論文的探討則走向另外一個極端,孤立地審視某座神廟或神廟的某個細節。筆者認為造成學界缺陷的原因有二:一是考古學資料的匱乏導致其所提供信息的片段性與孤立性,二是現代藝術分類的影響。為了彌補這方面的遺憾,本文擬從“城邦藝術”的特殊屬性出發,將建筑圖像作為一個有機的整體進行考察,闡釋其象征意義,最終揭示神廟的社會意義。

二、內部神像

在古代,宗教是維系每個社會組織的重要紐帶。在城邦范圍內也是如此。宗教及其相應的崇拜對象與儀式對于城邦而言意義重大。希臘城邦的崇拜對象是特定的神——希臘宗教雖屬多神崇拜,但各城邦只有一個主要的神。古朗士(N. D. F. de Coulanges)卻認為,在希臘,對神的敬仰很早衰微了,因為希臘式的想像將人們的注意力更多地轉向了壯麗的神廟、豐富的神話以及漂亮的雕塑[23]。筆者認為這種理解稍有偏差,以現象否認了本質。實際上對于希臘人而言,神像即為神本尊。

圖4 普里尼亞斯神廟A廟門過梁及上方雕像

圖5 科爾居拉島的阿爾特彌絲神廟西山墻浮雕

在古希臘,神像并不是一件供欣賞或批評的藝術品,而是有著特殊的功用。它是神的具象體現形式,負責創造人與神相遇的情境。有學者甚至強調圖像的出現是為了實現凡人與諸神的“相遇”“會面”。托尼奧·赫爾舍指出,“希臘圖像作品具有一種驚人的‘物的’生動性”[24],又認為它們的材質與它們的生動性一同得到強調,“古代的圖像作品在此意義上使得所表現的有靈之物與無靈之物‘在場’。這是當時一個核心的社會性任務。通過圖像,原本不可能共同存在的各種力量和形象可以被帶入生活世界。圖像的本體論地位是:‘再現’形象,使得它們跨過時空的阻隔,超越短暫和不在場,獲得一個此時和此地。與其說圖像傳達一個信息,毋寧說它就‘在那兒’”[25]。需要注意的是,雕塑分為圓雕和浮雕兩類,二者的功用是不同的,因而其創作目的是不同的。羅賓·奧斯本(R. G.Osborne)指出,神廟雕塑中正面構圖的選擇是為了展示強烈的會面意愿,而敘述性場面更側重于展示生動的畫面[26],在后來的發展中,敘述有取代相遇的趨勢[27]。筆者認為,在古希臘雕塑藝術中,浮雕意在向觀眾講述故事,制造獨立于觀眾的“情景”。從這個角度而言,浮雕更接近繪畫。圓雕(尤其是神像)是為了制造“相遇”的情境,其作品提供的是與人相遇的對象,亦即表現對象本身,而不僅僅作為一個象征物。坦納從波桑尼亞斯的記載出發評論道,人們并非簡單地以一種獨立的美學客觀性去觀照雕像,相反,他們與雕像互動,通過履行儀式與神交流;于是,這些人同時作為信眾與觀眾,對這種互動的結果有著濃厚的興趣;神廟中的神像是一種享有殊榮的設置,以使人能夠“面對面地”向一位神祇祈禱[28]。

希臘人認為神像即神,只有個別哲學家懷疑這一點。公元前4世紀,麥加拉哲學家斯提爾波(Stilpo)曾與人辯論,帕特農神廟的雅典娜巨像究竟是宙斯的女兒還是菲狄亞斯的雕像,他指出既然此系菲狄亞斯的雕塑作品,那么便不是一位神。對方則表示反對,指出她確實不是一位“神”,而是一位“女神”[29]。斯圖爾特認為斯提爾波否認了神像的神性,因而犯了瀆神罪,被驅逐出雅典[30]。這說明直到希臘化時期,普通人都認為雅典娜巨像即為女神本尊。公元2世紀,希臘哲學家琉善說道,那些進入神廟的人認為,他們看到的既不是來自印度的象牙,也不是開采自色雷斯(Thrace)的黃金,而是克洛諾斯(Cronus)和瑞婭(Rhea)之子本尊[31]。甚至到公元4世紀,基督教教父作家金口約翰還激烈地批評道,雅典人崇拜雅典娜和阿爾特彌絲。他們在城市中為這些娼妓敬獻紀念物,仿佛她們真的是神似的[32]。

古典作家的記載表明了圓雕圖像的意義。帕特農神廟內雅典娜巨像身上所鑲嵌的黃金可以被拆卸。根據修昔底德和狄奧多羅斯的記載,形勢危急的時候,人們可以向神暫借這些黃金,等到和平時期必須如數歸還給神[33]。可見,在雅典人心中,這些黃金既已被覆在雅典娜身上,便屬于女神。神像作為女神本身擁有了這些黃金。波桑尼亞斯記載的一個故事更是極具代表性:薩索斯(Thasos)運動員瑟亞格涅斯(Theagenes)被樹立了一尊青銅像。有一次,他的一個仇人前來鞭笞此像,仿佛是在報復他本人。然而,青銅像倒塌并將此人砸死。死者的兒子們以謀殺罪對其提起控訴,于是青銅像被判有罪,被沉入海底。后來薩索斯土地歉收,人們經神諭得知需要將被放逐者召回,于是他們將所有被放逐者(凡人)召回。然而此舉并未改變饑饉的狀況。人們又經神諭得知還有一位被放逐者未召回,那便是“偉大的瑟亞格涅斯”——那尊青銅像。后來有漁夫將青銅像撈起。薩索斯人將其立回原地,作為神祇進行供奉和敬獻[34]。可見在人們心目中,瑟亞格涅斯的塑像等同于他本人。

圖像的意義與審美相關聯。神像是神的具象形式,因而人們對它的評價體系與現代藝術評價是不同的:希臘人取得了輝煌的藝術成就,但他們的審美卻跟現代人差別迥異,因而對同樣的作品的評價存在重大的古今差異。希臘人的“美”(kalon)的概念跟現代的概念大不相同,其范圍要廣泛得多,足以將倫理學或數學包含在內。在希臘人歷史上的原始時期,他們簡直就不把藝術跟美相關聯,他們練習藝術為的是宗教上的理由,評價藝術是依據它的奢華和富麗,并且談論它的時候也只限于它的技巧方面。他們給予鑲嵌在雕刻上的金子和寶石的稱贊,要遠超過他們加予其形式之美的稱贊,而這種現象發生的時代,正是他們產生出他們的藝術中最佳杰作的時代[35]。筆者認為,這種情況很大程度上指的是神像。雅典娜巨像給人的震撼印象,不僅源自雕像本身驚人的美麗和高超的技藝,還源自映入人們眼簾的出乎意料的特征——神像那龐大的形體、被大量運用的黃金與象牙,以及與神廟之外普照的陽光形成鮮明對照的室內神秘玄幻的光線。對于泛雅典娜節的參與者而言,這是絕妙的高潮部分啊!這才是絕佳的藝術[36]。可見,希臘人對神像的評價角度立足于宗教功用。

神與神像是希臘人宗教情感的寄托。在時代的發展和社會組織的擴大進程中,宗教也在發生變化。古朗士認為,古希臘最初的和最基層的宗教是家內宗教,隨著社會組織的擴大,宗教也在擴展。等到城邦[37]形成時,城邦的信仰也形成了。建城甚至是一種宗教行為。古典文獻表明,各城邦所崇拜的神與最初的建城密切相連。漢森指出,很多城邦都有建城傳說,希臘人有一種典型的觀念,他們并不認為城邦的產生是一種持續演進的結果,而是由某一個特定的人(或神)刻意干預的結果[38]。德·波里尼阿克的一項重要研究表明,宗教崇拜是導致希臘城邦興起的一個主要因素[39]。

基托(H. D. F. Kitto)指出,城邦是一個獨立的宗教單位,一如政治單位。神祇是城邦福祉之不可見的伙伴[40]。一個城邦所崇拜的主神為城邦的保護神。根據古朗士的說法,城邦與神互有唯一性和排他性。他認為,每個城邦都有自己的保護神,只敬奉自己的保護神,而不敬奉別的神,也不希望別人敬奉自己的保護神。神只居于各自特定的城邦,只接受自己城邦的供奉,拒絕別人的敬奉。希臘宗教具有濃厚的現實主義色彩和顯著的交換邏輯。人敬奉神,提出訴求,神接受供奉,滿足訴求。若神未能滿足人的訴求,會遭到責備。城邦宗教也是如此。神對于城邦的最核心意義是保護城邦安全,亦即軍事層面的意義。神與城邦利益相同,每逢戰事,他們都在公民中間與他們并肩作戰。在戰斗中,諸神與公民是互助的,如果勝利,那是因為他們都各盡其職了。若一城失陷,其神也一同戰敗;若一城被敵人攻下,其神也一起被俘。許多人認為,若神居其城中,城便永不會被攻破。因此,為了維護城邦的安全, 必須保護好城邦的神。從另一個角度講,攻城者首先必須想辦法讓城內的神離開。當希臘人圍攻一座城時,他們從不會忘記向該城的諸神祈禱,請求他們同意自己拿下該城。時常地,希臘人不是以祈禱來吸引對方的神,而是直接將神像挪走。戰時,圍城者想要得到該城的守護神,而守城的一方也竭盡全力想要保住他們的神。有時,他們會用鐵鏈將神鎖起來以防其逃走,或者將神像藏起來,這樣敵人就找不到了;再或者,針對敵方賄賂神靈的禱詞,用另一套頗具威力的禱詞將神留住[41]。

由于保護神對于城邦安全的特殊意義,人們修建神廟以安頓他們,采取措施以挽留他們。有時神像在制作之初即被采用符號“挽留”在城邦內。據波桑尼亞斯記載,雅典衛城入口處右側的勝利女神尼科(Nike)像與一般的形象不同,是無翼的[42]。斯巴達則有一尊戴腳鐐的埃努亞利奧斯(Enyalius)像。在《伊利亞特》中,埃努亞利奧斯系戰神阿瑞斯(Ares)的別名,或者其確切的名稱,后來他成為阿瑞斯與埃努歐(Enyo)所生之子,或克羅諾斯與瑞婭所生之子。在波桑尼亞斯看來,這兩尊像的創作理念是一樣的:埃努亞利奧斯戴了腳鐐便無法逃離,勝利女神沒有雙翼便永遠留在當地[43]。同樣,卡拉米斯(Calamis)也模仿雅典人的做法,為曼提涅亞(Mantinea)人創作了一尊無翼的勝利女神木雕像,由其敬獻于奧林匹亞[44]。“無翼”或“腳鐐”這些特殊的象征符號簡潔明了,以最直接的形式宣告神明已經被留在本城邦。

可見,在古希臘城邦宗教中,神像即神本身,是人們崇拜的對象,是宗教情感的寄托,也是城邦得以存在的超自然力保障。神廟為容納神像而建,可被視為神的家宅。琉善明確指出,人們建立神廟,以避免諸神無家可歸[45]。神像身處神廟,猶如神生活于城邦,這種圖像部署的意義在于以一種可見的形式體現神與城邦的關系,體現神的保護力的存在。因此基托的“不可見的伙伴”之說是筆者不能認可的。神像是建筑圖像的核心,是被關注的重點。波桑尼亞斯在描述希臘世界的神廟時關注神像而較少描述外圍圖像,對此學界給予高度關注并提出了各種解釋[46]。波桑尼亞斯的態度反映出神像高于外圍圖像的地位。

神像是神廟圖像的核心,是外圍圖像存在的原因與根基。神像是城邦保護神的化身,寄托了城邦的宗教情感。宗教情感與城邦歸屬感緊密聯系,宗教是維系城邦存在的紐帶。從唯物主義角度而言,神像作為一個物質實體,時刻喚起人們的宗教熱忱與城邦歸屬感。在古希臘,藝術源自宗教。在后來的歷史進程中,二者保持了密切的聯系,尤其值得注意的是,不斷進步的藝術水平對于促進宗教情感起到了重要作用。豪澤爾強調了僭主(Tyrants)時代,即古風后期希臘藝術逐漸脫離宗教而獨立。他說,“恰在此時,藝術和宗教原有的密切聯系消失了,此后世俗藝術品不斷增長,而宗教藝術品則不斷萎縮。宗教繼續存在且發揮作用,即便藝術不再是她的婢女;僭主時代甚至發生了一場宗教復興”,“我們所見到的不再是宗教給予藝術任務和刺激,而是恰恰相反,藝術家不斷增長的技巧激發了人們的宗教熱忱”[47]。筆者并不認同他的這種純藝術主義主張,但贊同藝術對宗教的催進作用。公元1世紀,羅馬修辭學家昆體良說道,菲狄亞斯在奧林匹亞創作的宙斯巨像增強了人們對這位天神的敬畏,為他所表現的神性增添了威嚴[48]。

三、外圍圖像

神廟的外圍圖像即建筑雕塑,其形式以石質浮雕為主。最早的希臘浮雕作為紀念性神廟的裝飾物,產生于公元前7世紀中葉[49],受到埃及與近東的影響[50]。需要注意的是,古風末期之后,山墻雕塑由浮雕轉變為圓雕,但往往形成組合、構成情境,而且觀看角度是單一的,因而更接近浮雕。有些建筑混合了多利亞式的隴間壁與愛奧尼亞式的中楣。

整體而言,希臘藝術中的圖像有著強烈的敘事傾向。然而,神廟建筑雕塑在早期并非如此。帕拉姬婭認為,早期的建筑雕塑圖像不強調敘事,而強調具有辟邪功用的對稱式構圖[51]。普里尼亞斯(Prinias)神廟A建于公元前7世紀后期,是希臘存世最早的有建筑雕塑的神廟[52]。其遺存的廟門過梁上方雕像為兩個面對面端坐的女像,過梁側面則是東方化風格的動物浮雕,過梁下面是兩個站立的婦女浮雕(見圖4)。科爾居拉島的阿爾特彌絲神廟建于公元前580年前后,是希臘存世最早的有建筑雕塑的石質繞柱式神廟[53]。神廟西山墻浮雕中(見圖5),大部分面積被戈爾貢(Gorgon)美杜莎(Medusa),她的兩個孩子佩加索斯(Pegasus)、克呂掃爾(Chrysaor)以及兩頭碩大的貓科動物占據。這些對稱的圖像顯然是裝飾性而非敘事性的,其功用在于辟邪。神廟建筑雕塑圖像后來朝敘事化方向發展。科爾居拉神廟山墻雕塑已經出現了敘事成分,左側那位坐著并且正在被刺死的人被認為可能是特洛伊國王普利阿摩斯(Priam),他身后的倒地者當為死去的特洛伊人。山墻右側表現的是宙斯在與一個巨人戰斗,并且已經將對手制服,預備發起致命一擊。越到后來,敘事性圖像愈發重要,最終取得了統治性地位。

在建筑雕塑中,神話傳說中的戰斗是核心題材,“自我”與“他者”的對立是永恒畫面。古風時期的希臘建筑雕塑已經開啟了表現對立和沖突的傳統。結合其他考古學材料(包括西部“大希臘”的材料),我們發現這一時期的戰斗母題下的子題豐富,但都源自神話傳說。“他者”有時甚至并不呈現人的形象。

塔貝爾指出,“希臘人在大多數藝術門類中都極少利用最近的歷史材料。這一點在紀念性雕塑中表現得尤其明顯。在希臘藝術偉大的中心階段,即公元前5—4世紀,已知的希臘建筑中除雅典的勝利女神雅典娜神廟之外,沒有任何一座的雕塑表現的是最近的歷史事件。常見的主題來自神話傳說,并且是那些特別家喻戶曉的。神話傳說中的幾次重大的戰斗成為裝飾性希臘雕塑中大量使用的題材,它們是:‘巨人之戰’、‘人馬獸之戰’、‘阿馬宗人之戰’、‘特洛伊之戰’。其中又以‘人馬獸之戰’和‘阿馬宗人之戰’最為常見”[54]。斯皮維則認為公元前5世紀希臘大陸建立的神廟一定具有前三大雕塑題材中的至少一個[55]。所有這些題材的共同特點是反映希臘人與非希臘人的對立與斗爭。布朗(G. B. Brown)提到,“希臘與非希臘的對立構成希臘紀念性藝術的根本主題”[56]。在藝術形象中,希臘人(或諸神、英雄)是“自我”,非希臘人則自然是“他者”。藝術家的使命是在區分二者的基礎上,表現二者的斗爭。

外圍圖像中普遍存在的戰斗場面,其圖像意義如何呢?對這個問題的解答需要聯系另外一個問題:圖像的預期觀眾是什么人?富勒頓在分析帕特農神廟上的山墻浮雕時指出:“山墻浮雕在圖像學上模糊不清并非完全因為保存狀況不佳,這種模糊似乎意義重大。那些形象缺乏顯著的特征,只能被通過姿勢和衣飾來進行識別,因此,作者預想的觀眾是一位諳熟那些哪怕是最細微的圖像線索的‘自己人’。古典時期的希臘是一個關注圖像的社會,在這個社會中人們對圖像的閱讀比對文本的閱讀更加普遍,而且傳統認為,希臘城邦是一個高度同質化的人群實體。然而,雅典人不僅僅把這種同質性視為一種便于敘事的手段,他們更強調這種同質既是為了彰顯自身的偉大,又是為了排斥所有非雅典的事物。對于那些不熟悉當地諸神、習俗和法律的人而言,雅典藝術并不關心對他們進行信息傳遞。這并非因為‘外人’觀眾不存在,而是因為他們無足輕重。”[57]“城邦藝術”的預期觀眾是城邦公民。她之所以采取傳統的、相對固定的主題,完全是出于“城邦藝術”的本質特征,出于面向公民觀眾進行創作的理念。具體到建筑雕塑,佩德利指出,建筑雕塑中豐富的敘事內容在向觀眾進行信息傳遞、教育、警告以及影響過程中起到重要作用[58]。

明確了圖像的預期觀眾,才能理解外圍圖像中角色的部署以及戰場局勢的傾向性。首先,大規模的戰斗場面主要是山墻部分,其中位于中央位置、掌控戰場局勢的一定是一位城邦保護神或與之有密切關系的神。奧林匹亞是宙斯崇拜的中心。在當地的宙斯神廟,東山墻浮雕表現的是宙斯在場的情況下佩洛普斯(Pelops)和奧伊諾馬奧斯(Oenomaus)準備戰車比賽,西山墻表現的是阿波羅(Apollo)掌控之下的拉庇泰人(Lapithae)對人馬獸(Centauri)的戰斗。雅典娜是雅典的保護神。在雅典衛城的帕特農神廟,東山墻表現的是雅典娜的誕生,西山墻表現的是雅典娜與波塞冬(Poseidon)之間的較量。山墻是建筑圖像部署中最顯著的位置,其中突出城邦神的主導地位,古典時期尤其明顯。這種做法是意味深遠的。城邦神主導了戰場,城邦一方必然獲勝。

畫面中的其他“自我”形象有些是與本城邦有密切關系的神或英雄。女神阿菲婭(Aphaea)被埃基那(Aegina)所崇拜。因為根據傳統說法,阿菲婭被宙斯擄至該島,并為其生下了埃亞科斯(Aeacus),后者是該島的第一位王,其子即特拉蒙(Telamon),其孫為埃阿斯(Ajax)[59]。當地的阿菲婭神廟的東山墻表現的是希臘人在赫拉克勒斯(Heracles)和特拉蒙率領下的第一次特洛伊(Troy)遠征,西山墻表現的是阿伽門農(Agamemnon)率領下的第二次特洛伊遠征。在兩幅圖像中,埃基那當地的英雄特拉蒙與埃阿斯都位于主要的位置,而赫拉克勒斯作為弓箭手只是站在邊緣。當然,隨著神廟建筑雕塑題材的相對固定,其所表現的“自我”形象主要是泛希臘的神或英雄。

戰斗場面的局勢在希臘藝術中是有規律可循的。塔貝爾歸納道,在“巨人之戰”中,諸神當然都確定無疑地獲得了勝利,然而在“人馬獸之戰”或“阿馬宗人之戰”中,畫面一般頂多對勝利作出略微的暗示[60]。實際上神廟雕塑中的戰斗場面,有時強調“自我”的勝利,在個別細節中甚至表現了“自我”的戰敗,整體看來,圖像并不強調表現“自我”的勝利與“他者”的慘敗,而是表現戰斗的激烈與緊張。

圖像的象征意義被學界做出各種解讀,甚至與歷史背景聯系起來,被視為對歷史事件的隱喻。越是在重大歷史背景下修建的神廟,其圖像越被賦予隱喻意味。例如李克特就認為,歷史性場景與戰斗在希臘藝術中很少被直接表現;它們通常被用神話里的戰斗場面加以暗示[61]。筆者認為,建筑雕塑圖像不宜作延伸解讀。藝術家所表現的以及觀眾所看到的就是傳說中的那些戰斗場面。這些場面在城邦中家喻戶曉,其被藝術家精心雕琢,被展示于城邦中最為神圣的區域、最為顯眼的位置,自有其強烈的目的性。這種目的性體現在敘事和啟示兩個方面。在與神像相聯系的語境下,這種目的性才能夠得到正確的認識。

外圍圖像展現的大多是神話傳說中的斗爭場面,強調的是戰斗的激烈與緊張。外圍圖像以神像為基礎而產生,作為面向公民的敘事手段,展示了“自我”為維護神而與“他者”所進行的戰斗。圖像除了著眼于敘事,還意在啟示。其以直觀的形式規定了公民對個人與城邦關系的認知路徑,提供了公民的行為范例。富勒頓評價道:“希臘城邦是一個十分脆弱的結構,它的存在取決于其中的每個參與者在扮演自己的角色時為使自己變得杰出甚至完美而拼搏的意愿。理性、勇敢和節制等是必不可少的品質。城邦結構是脆弱的,因為它有眾多敵人,而且這些敵人同時存在于城邦社會的外部和內部;有些敵人是顯而易見的,而另外一些卻并不明顯。他者性遠不只是相異的、異域的屬性——它包括一切違反城邦各項規則的屬性。山墻清晰地傳遞了有關雅典人優越感的信息,而隴間壁傳遞的信息則是對此的延伸。城邦就是人民:二者是不可分割、相互依存的。雅典的偉大之處在于雅典人對遵守規則和抵抗內外敵人表現出的高度的警惕性。”[62]外圍圖像意在表明,神與城邦需要公民群體進行捍衛,為此需要公民隨時警惕和英勇斗爭。圖像中的那些“自我”形象就是他們的榜樣。一般性存在的“自我”勝利是對公民的鼓舞,戰斗場面的激烈與緊張則是對公民的警醒。

結 語

綜上所述,希臘神廟圖像分內部的神像與外圍圖像兩類,二者都被賦予了重要的意涵。將兩組圖像結合起來看待的話,我們可以進行兩個層面的解讀。在神廟區域內,神像是其中的主人。周圍的斗爭題材圖像表明為維護神,需要與外來入侵力量進行戰斗。在此期間,神也能夠掌控和主導戰爭,確保“自我”取得勝利。兩組圖像共同完成了一個關于城邦生存邏輯的敘事。在城邦區域內,神像作為神的具象體現形式,是城邦宗教情感的寄托,也是城邦的守護力量。周圍的斗爭題材圖像提示城邦公民為保護自己的神而時刻警惕,隨時準備戰斗。那些清楚地展現在公民面前的“自我”形象,實際上成為公民自身理想化的影像。圖像同時也使公民相信,由于有了神的庇佑,他們一定能夠戰勝敵人。兩組圖像共同號召公民,要他們與神各盡其責,共同維護城邦的存在。亞里士多德說:“城邦是自然演進的結果,人就自然而言是城邦的動物。”[63]希臘人需要了解城邦生活的本質特征,神廟圖像以直觀而持久的方式對公民實施了潛移默化的教育。學界注意到藝術對于希臘城邦教育的作用,但只是將其作為教育的一個科目看待[64]。實際上,藝術在城邦教育中所起到的作用是廣泛而長期的。

神廟的圖像空間是城邦的縮影,圖像內容是城邦生活內容的反映。神廟內部的神像與外圍圖像兩組圖像代表了城邦生活最重要的兩大要素:宗教信仰與軍事行動。圖像的布局把兩大要素緊密聯系,加以敘述。圖像意涵表明,神廟是城邦公民的最高精神寄托。神廟對于城邦的重要性很大程度存在于圖像及其啟迪之中。正是由于城邦生活的類似性、圖像意涵的相近性,各城邦神廟圖像布局才存在一致性。中國古語云,“國之大事,在祀與戎”(《左傳·成公·成公十三年》),可見上古時期東西方國家的生活特征具有一致性。也可以說,這種特征普遍存在于古代國家之中。

注 釋

本文所引之古典文獻,如無特殊說明,皆由筆者依據《洛布古典叢書》(Loeb Classical Library)希-英或拉-英對照本自譯,必要之處查閱了相關詞典、辭書或義疏,標注時依照古典學國際慣例,標注原書卷、節、行號。

[1]J. C. Donati. The City in the Greek and Roman World[M]// C. Marconi. The Oxford Handbook of Greek and Roman Art and Architecture. Oxford: Oxford University Press, 2015: 275.

[2]W. Burkert. The Meaning and Function of the Temple in Classical Greece[M]// M. V. Fox. Temple in Society.Winona Lake: Eisenbrauns, 1988: 27.

[3][5][6]M. B. Hollinshead. “Adyton”, “Opisthodomos”,and the Inner Room of the Greek Temple[J]. Hesperia:The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 1999, 68(2): 200, 189, 208.

[4][17][22]M. Yeroulanou. Architecture in City and Sanctuary[M]// T. J. Smith, D. Plantzos. A Companion to Greek Art(1). Hoboken: Blackwell Publishing Ltd., 2012:144, 134, 139.

[7]M. Stokstad, M. W. Cothren. Art History(1)[M]. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2005: 108.

[8]塔蘭同(talanton),地中海區域古代重量單位、貨幣單位。1塔蘭同的黃金、白銀即一個塔蘭同重量的該種金屬。不同地區的塔蘭同并不統一。1阿提卡塔蘭同約相當于現代的26千克。

[9][33]Thucydides. History of the Peloponnesian War[M]. Ch. F. Smith trans. in 4 volumes. Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press, London:William Heinemann Ltd., 1919-1923: 2. 13. 5; Diodorus Siculus. Library of History[M]. C. H. Oldfather, Ch. L.Sherman, R. M. Geer trans. in 12 volumes. Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press, London:William Heinmann Ltd., 1933-1967: 12. 40.后者提到的黃金數量是50塔蘭同。

[10]F. Van Straten. Gifts for the Gods[M]// H. S. Versnel.Studies in Greek and Roman Religion(2). Leiden: E. J.Brill, 1981: 78.

[11]S. B. Aleshire. Asklepios at Athens: Epigraphic and Essays on the Athenian Healing Cults[M]. Amsterdam:Gieben, 1991: 46.

[12][53]M. D. Fullerton. Greek Sculpture[M]. Chichester:John Wiley & Sons, Inc, 2016: 137, 70.

[13]E. Kjellberg, G. S?flund. Greek and Roman Art, 3000 B. C. to A. D. 550[M]. P. Fraser trans. New York: Thomas Y.Crowell Company, 1968: 107.

[14]S. Woodford. The Art of Greece and Rome[M].Cambridge: Cambridge University Press, 1982: 23.

[15][47]A. Hauser. The Social History of Art(1): From Prehistoric Times to the Middle Ages[M].London, New York: Routledge, 1999: 47, 36.

[16][24][25]〔德〕托尼奧·赫爾舍.古希臘藝術[M].陳亮譯,北京:世界圖書出版公司北京公司,2013:4,6,7-8.

[18]〔美〕約翰·格里菲思·佩德利.希臘藝術與考古學[M].李冰清譯,孫宜學校,桂林:廣西師范大學出版社,2005:111、155.

[19][61]G. M. A. Richter. A Handbook of Greek Art[M].London, New York: Phaidon Press, 1959: 26, 26.

[20]J. A. Evans. Arts and Humanities Through the Eras:Ancient Greece and Rome (1200 B.C.E.-476 C.E.)[M].Farmington Hills: Thomson Gale, 2005: 404.

[21][50][51]O. Palagia. Architectural Sculpture[M]// T.J. Smith, D. Plantzos. A Companion to Greek Art(1).Hoboken: Blackwell Publishing Ltd., 2012: 153.

[23][41]〔法〕菲斯泰爾·德·古朗士.古代城市:希臘羅馬宗教、法律及制度研究[M].吳曉群譯,上海:上海人民出版社,2012:155-184.

[26][27]〔英〕羅賓·奧斯本.古風與古典時期的希臘藝術[M].胡曉嵐譯,上海:上海人民出版社,2015:143,149.

[28]J. Tanner. The Invention of Art History in Ancient Greece. Religion, Society and Artistic Rationalisation[M].Cambridge: Cambridge University Press, 2006: 45.

[29]Diogenes Laertius. Lives of Eminent Philosophers[M].R. D. Hicks trans. in 2 volumes. Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press, London:William Heinmann Ltd., 1925: 2. 116.

[30]A. Stewart. Nuggets: Mining the Texts Again[J].American Journal of Archaeology, 1998, 102(2): 272.

[31][45]Lucian. On Sacrifices[A]. Lucian(3)[M]. A. M.Harmon trans. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, London: William Heinmann Ltd., 1921: 11.[32]G e orge of A lexa ndr ia. V ita S. Ioa nnis Chrysostomis[M].4. 82.轉引自C. C. Davison, B. Lundgreen.Pheidias: The Sculptures & Ancient Sources(1)[M]. London:Institute of Classical Studies, School of Advanced Study,University of London, 2009: 785.

[34]Pausanias. Description of Greece[M]. W. H. S. Jones trans. in 5 volumes. London: William Heinemann, New York: G. P. Putnam’s Sons, 1918-1935: 6. 11. 5-8.

[35]〔波〕瓦迪斯瓦夫·塔塔爾凱維奇.西方六大美學觀念史[M].劉文潭譯,上海:上海譯文出版社,2006:93.

[36]G. P. Stevens. Remarks upon the Colossal Chryselephantine Statue of Athena in the Parthenon[J].Hesperia: The Journal of the American School of Classical Studies at Athens, 1955, 24(3): 244.

[37]在古希臘,城市與城邦有著密切的聯系。polis同時具有“城市”和“國家”的含義。漢森注意到polis一詞在古風、古典時期文獻中出現的頻次超過11000次,他考察了所有情形并發現該詞在98%的情況下所表達的含義是居住、定居或政治共同體,因此他指出polis部分是城市,部分是國家。這兩個含義在polis的概念中緊密聯系。見M. H.Hansen. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State[M]. New York: Oxford University Press, 2006: 59.城市/城鎮往往是城邦的核心。楊共樂教授指出,在希臘,典型的城邦通常以某一城市或城堡為中心, 逐漸聯合附近數公里的若干鄉村。見楊共樂.古代希臘城邦特征探析[J].北京師范大學學報(社會科學版),2008(6):66.筆者則進而認為,城市/城鎮除了作為城邦的核心,戰時更是城邦的重心和主要攻防陣地。漢譯者吳曉群教授說,在漢語學界,以前在提及古朗士的著作La Cité antique時,多稱之為《古代城邦》,法文cité從字面上理解也有“城邦”之意。見〔法〕菲斯泰爾·德·古朗士.古代城市:希臘羅馬宗教、法律及制度研究[M]. 基于以上原因,本文在引述古朗士著作內容時,將吳譯本中“城市”表述為“城邦”。

[38]M. H. Hansen. Polis: An Introduction to the Ancient Greek City-State[M]. New York: Oxford University Press,2006: 51.

[39]F. de Polignac. La naissance de la cité grecque[M].Paris: éditions la Découverte, 1984.

[40]〔英〕基托.希臘人[M].徐衛翔、黃韜譯,上海:上海人民出版社,1998:91.

[42] Pausanias. Description of Greece[M]. 1. 22. 4; 2.30. 2.

[43] Pausanias. Description of Greece[M]. 3. 15. 7.

[44] Pausanias. Description of Greece[M]. 5. 26. 6.

[46]C. Marconi. Pausanias and the figural decoration of Greek sacred architecture[J]. RES: Anthropology and Aesthetics, 2014/2015(65/66).

[48]Quintilian. The Orator’s Education[J]. D. A. Russell trans. in 5 volumes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, London: William Heinemann Ltd., 2002:12. 10. 9.

[49]J. A. Evans. Arts and Humanities Through the Eras:Ancient Greece and Rome (1200 B.C.E.-476 C.E.)[M].404.

[52]L. V. Watrous. Crete and Egypt in the seventh century BC: Temple A at Prinias[J]. British School at Athens Studies, 1998, 2: 75.

[54][56][60]F. B. Tarbell. Centauromachy and Amazonomachy in Greek Art: The Reasons for Their Popularity[J]. American Journal of Archaeology, 1920,24(3): 226, 231, 230.

[55]N. J. Spivey. Understanding Greek Sculpture: Ancient Meanings, Modern Readings[M]. London: Thames and Hudson, 1996: 95.

[57][62]M. D. Fullerton. Greek Art[M]. Cambridge:Cambridge University Press, 2000: 34, 59.

[58]J. G. Pedley. Greek Art[J]. Art Institute of Chicago Museum Studies, 1994, 20(1): 34.

[59]Apollodorus. Library[M]. J. G. Frazer trans. in 2 volumes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, London, William Heinemann Ltd., 1921: 3. 12. 6;Ovid. Metamorphoses[M]. F. J. Miller trans. in 2 volumes.Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press;London, William Heinemann Ltd., 1916: 7. 472; Pausanias.Description of Greece[M]: 2. 29. 2.

[63]Aristotle. Politics[M]. H. Rackham trans. Cambridge,Massachusetts: Harvard University Press, London:William Heinemann Ltd., 1932: 1253 a.

[64]T. D. Paxson, Jr. Art and Paideia[J]. The Journal of Aesthetic Education, 1985, 19(1).