18世紀歐洲“古典風格”音樂美學內涵的再探討

鄧 軍

[內容提要]西方 “古典”一詞的追求一直指向高雅、典范,它體現了崇尚理性和崇高精神,是精英文化的一個縮影。當人們在“古典主義”這一先驗的語境下觀察18 世紀音樂時,貴族的享樂主義和中產階級的古典主義顯著對立,形成了完整的時代交替印痕。應該注意到,“古典主義”作為一種理想和實際音樂生活中出現的“古典風格”有所區別,后者所言的崇高更具辯證意義,它并未拒絕“優美”和“享樂主義”,反而以各種謀略與其達成共識。本文將對二者加以區別,對18世紀音樂中“古典風格”的美學內涵再做探討。

音樂史中有這樣一個事實被明確:18 世紀 “古典主義”理想屬于中產階級的價值觀。他們蔑視封建貴族追求享樂的奢靡之風,提倡科學的、自然的“理性”思想,崇高而無畏的精神追求。人性的弱點重新被警惕,滿足感官欲望被列為美學的禁令,正如溫克爾曼對古典風格所下的著名論斷:“高貴的單純和靜穆的偉大”[2]。18 世紀末推崇的“古典主義”美學帶有顯著的陽剛氣質,是理性戰勝感性、精神戰勝人性的一個典型時代。它隨著中產階級的生產生活方式在歐洲愈發普遍而得以形成和廣泛傳播,它天生的對立面是更早時候奢靡、色情、華麗、嘈雜的藝術,被中產階級視為低級、腐朽、耽于享樂的追求。

然而實際的情況卻更具有迷惑性。古典主義的音樂優美動聽,結構和張力上的均衡增加了聽覺上的美感;古典美學從未排除對優美的討論,當時的思想家出乎意料地重視“美”。這是個重要的歷史問題,它關系到“古典風格”的本質應該如何理解。

一、從對立到和解:哲學范疇中“優美”與“崇高”的辯證法

“優美”與“崇高”是18 世紀核心的哲學話題之一,也是我們理解“古典主義”和“古典風格”的起始。中產階級向封建貴族奪權的過程中為了證明自己階層的優越性與合法性,他們將精神的強大、道德的崇高和人格的堅忍不拔奉為宗旨,并通過對力量的歌頌和追逐來呈現充滿男性光輝的“英雄主義”。他們贊美狂野而未被馴化的自然風光——巖石、峭壁、裸露的海灘,通過堅韌的意志親身經歷這些地方以展示男性的力量和征服;鄙夷貴族放浪形骸的優雅生活;奉“理性”為精神棟梁以武裝思考,熱衷于樹立規范和標準,熱烈歡迎“古典主義”審美趣味。從古希臘文獻中找到一種精神范疇——崇高,此時被植入到中產階級的觀念意志。

中產階級并沒有孤立地談崇高問題,他們同時樹立起一個對立的范疇——“優美”。這是18 世紀封建歐洲時興的藝術審美追求,如簡單、流暢、炫麗的意大利式“華麗風格”(Galant)[1]鄧軍.“優雅風格”——論18 世紀歐洲音樂的一種趣味與精神[J].中央音樂學院學報,2015,3.。席勒(Johann Christoph Friedrich von Schiller,1759 -1805)說:“崇高努力使我們找到超越感性世界的出口,而美倒樂意讓我們永遠停留在感性世界之內。”[2]席勒.崇高論(II,1796)[C]//張玉能,譯.中外崇高論(文集).人民出版社,2010:315.顯然,“美”屬于感性,“崇高”恰恰需要超越感性。埃德蒙·伯克(Edmund Burke,1729-1797)的崇高觀念就體現出這種特征,他更是將“優美”排斥出局,對他來說,二者分屬不同美學世界的對立面:

“我們可以看到二者之間的極端對立。崇高的事物在尺寸上是巨大的,而美的事物則是嬌小的;美的事物應當是平滑、光亮的,而崇高的事物則是粗燥不平的……事實上,二者是完全不同性質的觀念,一個建立在痛苦之上,另一個卻建立在愉悅之上;盡管它們會違背其原因的直接性質而發生變化,這些起因卻并不會因為它們發生變化而變化,從而一直保持著區別,而這種區別是任何一類藝術家所不能忘記的。[3]埃德蒙·伯克.關于我們崇高與美觀念之根源的哲學探討[M].郭飛,譯.大象出版社,2010:106.”

“優美”是中產階級語境中對舊貴族審美追求的看法,在文論中它帶有封建貴族的身份隱喻,突出愉悅,缺乏內涵和深度,簡單而不費勁。中產階級的語境里的“優美”帶有鄙夷和不屑的態度,它與低級、膚淺幾乎等同。隨著中產階級的崛起,“崇高”的理想似乎應該戰勝“優美”的腐朽并取而代之,然而,在伯德等人看來,截然對立的兩股美學勢力并未反目,反而悄然中形成了新的共識。兩股美學之間形成的張力促使古典主義的理想在付諸實踐時有了人性的光輝,通俗、簡單的趣味向更具綜合性的“古典風格”靠近,歐洲人的“優美”觀念逐漸融入到“崇高”的觀念中,找到自己新的歸宿。這一歷史性轉變是在德國人對“崇高”話題的繼續討論中得以實現的。

二者從對立走向和解在康德(Immanuel Kant,1724-1804)的討論中已經初見。康德的“崇高”顯得更加具體,它分為三種不同的性質:自然界的崇高、數學的崇高與力學的崇高[1]自然界的崇高來自于自然蠻荒中的混亂和無序并從中可以體驗到一種偉大的力量。數學的崇高來源于理念世界才有的無限大,在物理世界這個大是無法找到比擬物的。力學的崇高與伯克所說的保持安全距離的恐懼感十分接近,它來自于一種強大的對象給人造成的壓迫感和恐懼感,就像一股無法抗拒的巨大力量迎面而來。。康德確認了“理性”在體會崇高感中的重要性,當人們面對危險和恐懼時,理性判斷出生命并未受威脅和在感性面前對其把握的無能,這本身就會生成一種愉悅:

“崇高情感的質就是:它是有關審美評判能力的對某個對象的不愉快的情感,這種不愉快在其中卻同時又被表象為合目的的;這種情況之所以可能,是由于這種特有的無能揭示出同一個主體的某種無限制的能力的意識……[2]康德.崇高的分析論(1790)[C]//鄧曉芒,譯.中外崇高論,人民出版社,2010:339.”

康德認為,理性意識到自身的局限性,這本身就證明了理性的可靠,說明理性是“無限制的能力的意識”。因為理性的無可戰勝性,康德不再懼怕分屬感性的“優美”融入到理性統領的“崇高”觀念中。從康德開始,“優美”成為了“崇高”的一種屬性。因為“崇高”太依賴于強有力的精神和理性作為支撐,如果不能從中很好地融入輕松一些的“優美”體驗,“崇高”只會讓人感到疲勞和厭倦,因此他強調了精神上的崇高和形式上的優美皆而有之的藝術理想:“崇高的情操比優美的情操更為強而有力,只不過沒有優美的情操來替換和伴隨,崇高的情操就會使人厭倦而不能長久地感到滿足。[3]康德.論優美感和崇高感[M].何兆武,譯.商務印書館,2012:7.”

作為下一代人的席勒繼承了康德的“崇高”觀念[4]席勒把數學上的崇高稱為理論的崇高,而力學上的崇高則是一種實踐的崇高。。后者的觀念中對康德思想最顯著的發揮就是對“優美”與“崇高”之間關系的理解,他從根本上放大了崇高中優美的不可或缺性,二者相輔相成、相互纏繞:

“崇高感是一種混合的感情。它是表現最高程度恐懼的痛苦,與能夠提高到興奮的愉快的一種組合,盡管它本來不是快感,然而一切快感卻更廣泛地為敏感的心靈所偏愛。兩種對立的感情在一種感情中的這種結合,無可爭辯地證明著我們道德的主動性。[5]席勒.崇高論(II,1796)[C]//張玉能,譯.中外崇高論(文集),人民出版社,2010:315.(著重號系筆者所加)”

席勒認為快感是比理性和精神更廣泛地對人的心靈產生作用的因素,崇高感利用精神力量的植入而使這種快感得以善用,也就是他所說的“道德的主動性”。“優美”成了“崇高”中一種不可或缺甚至是更顯著的要素。

經過席勒的發揮,崇高與優美、理性與感性矯枉過正的對立得以調和,人性的自然與精神道德的自然完美地達成共識,并且可以在實踐中真正開創中產階級期望的美好生活。面對危險、混沌、模糊、未知時的痛苦中體會到愉悅的快感,它兼顧了理性與感性兩種人的天性本能。在席勒看來,藝術正是完美融合二者的最佳途徑:

“一切人都有感受兩者的能力。但是這種感受能力的胚芽生長發育并不平衡,而藝術應該促進它的發育生長。自然的意義本來就導致我們首先趨向于美……同時在這期間贏得足夠的時間,把豐富的概念培植于頭腦中并把珍貴的原則培育于胸懷中,然后就從理性中單獨發展起對偉大和崇高的感受能力。[1]席勒.崇高論(II,1796)[C]//張玉能,譯.中外崇高論(文集).人民出版社,2010:319.”

席勒的觀念中,“優美”與“崇高”的合二為一是自然的發展規律。因此,這是一種人之常情,自然生發的必然結果。席勒雖然表面上看抬高了“優美”的地位,放寬了對快感和愉悅體驗的承認,實際上他從啟蒙精神一直倡導的自然法則入手,更明確地確立了中產階級價值觀的最優越地位和他們是掌握世界最佳人選的緣由。

正是在“崇高”與“優美”兩個范疇的討論中,音樂被賦予了新的發展動力,“古典風格”之前的娛樂化傾向的“洛可可”趣味和“華麗風格”趣味被邏輯地推向新的方向,在滿足新興階層審美理想的過程中不斷更改自身的形態和內在動力構成,“古典風格”成為這一美學理想在音樂中得以實現的最終結果。

二、音樂范疇中“優美”與“崇高”的辯證

有了上文哲學界的討論,我們再來看羅森的這段話:

“在此期間(按:1755-1775),一位作曲家不得不在戲劇性驚訝和形式完美性之間、在表現性與流暢感之間做出抉擇:他不能魚與熊掌兼得。直到海頓和莫扎特,他們線路各異但殊途同歸,最終創造了這樣一種風格,在其中,戲劇性效果似乎同時兼具震驚感和邏輯性,表現和流暢感得以攜手同行——古典風格由此誕生。[2]查爾斯·羅森.古典風格:海頓、莫扎特、貝多芬[M].楊燕迪,譯.華東師范大學出版社,2014:33.”

“形式完美性”、“流暢感”早在“優美”的音樂趣味中得以培育,這種音樂形式簡單、旋律浮夸、運動張力羸弱,調性與和聲的矛盾構成也十分有限,因此也缺乏強烈的情感沖突和“敘事”能力。這類音樂典型體現在18 世紀中葉前后意大利作曲家的創作中,德國的馬普格(Friedrich Wilhelm Marpurg,1718-1795)等人曾批評意大利人在創作時不注意在適當的時候使用適當的創作手法[3]馬普格是18 世紀中葉前后德國著名音樂理論家,他曾在評論中抨擊意大利人的寫作夸張做作。有類似觀點的還有匡茨(Johann Joachim Quantz,1697-1773)、基恩貝爾格(Johann Philipp Kirnberger,1721-1783)等人。可參見H.J.Serwer, Friedrich Wilhelm Marpurg (1718-1795):Music Critic in a Galant Age(Ph.D),Yale University .1969,250.,而羅森所說的“戲劇性驚訝”、“兼具震驚感和邏輯性”、“表現性”從“崇高”理想中孕育出來。二者在“古典風格”之前似乎是對立的,音樂家探索二者有機平衡的過程也是音樂朝著“古典風格”發展的過程,崇高的“古典主義”理想融合流暢、淺顯的優美,在音樂中培育出非對立的、辯證的“古典風格”。

圍繞“優美”和“崇高”的討論最終要落實到音樂形態技法,觀察它們是如何促成音樂風格實際演變至關重要。

“優美”的趣味把音樂從巴洛克嚴格繁復、不適宜聆聽的對位審美中解脫出來,形成了新的陳述模式:

1.旋律配合伴奏的主調織體解放了各聲部之間縱向關系的枷鎖,律動不再相互纏繞交織開始趨于統一,音樂獲得了前所未有的流動性。

2.“周期性樂句(段)”(period)的陳述方式。這是一種橫向延伸音樂的邏輯,對比不再體現在縱向聲部關系而是橫向句、段的始終,樂句樂段在統一律動中以半終止和終止作為切割,讓音樂充滿了向前涌動和推進的動力感。也是從周期性樂段結構成熟開始,西方音樂走上了基于調性關系的主調化的全新道路。

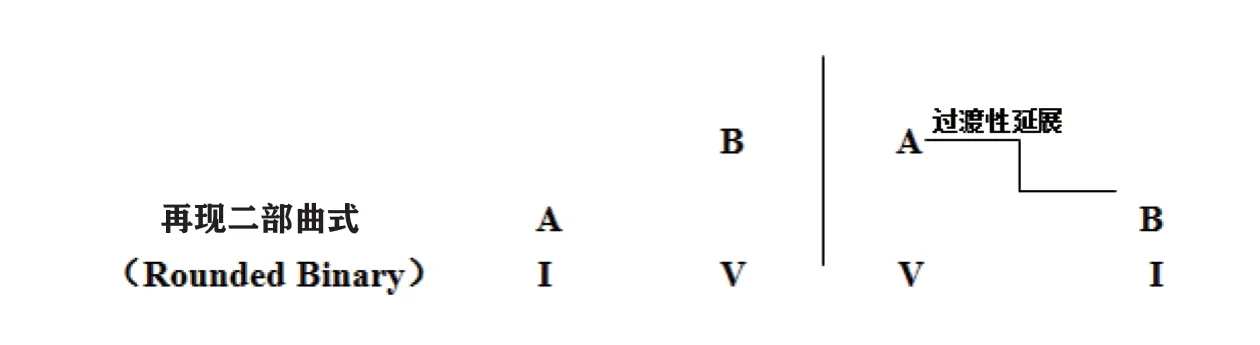

3.“再現二部曲式”(Rounded Binary)[1]成熟奏鳴曲式的早期形式,流行于18 世紀大部分時候的意大利器樂風格中。愈發受到歡迎(如圖1)

圖1.

這一結構內部已經有明確調回歸的觀念,被視為輕松愉悅、不要費力耗神的典范。

以上變化展現出一種值得注意的趨勢:以調性作為生長原則的器樂音樂已經開始擺脫聲樂的制約,不斷尋求能被聽覺輕易捕捉和理解的抽象(無表現內容)的音樂陳述。這是“優美”趣味的特征,也是它不同于巴洛克時代的本質。“優美”的使命是把音樂從漫長的以聲樂為主導的歷史中解放出來,對于器樂音樂的歷史而言,它是不成熟的,但對于音樂史的轉向卻至關重要。同時,歷史也終究要朝著新的方向脫胎換骨。

走向“崇高”是中產階級的要求,也是“優美”趣味的宿命,這一過程幾乎可以概括成“不穩定因素”的不斷侵入和控制。

18 世紀大部分時候音樂的不穩定因素相對較少,以意大利風格為例:重復出現的音型化[2]如伴奏中的阿爾貝蒂低音及其變體,旋律聲部中重復出現音型化表達。;幾乎一成不變的調性關系;和聲總是在幾個主要功能之間來回游走;調性張力仍然主要依靠并置式離調或換調;突出弦樂音色等。即使在有些情況下的實際演奏中會即興加入裝飾音,但只是局部的修飾和炫技,并未改變音樂本身不夠深刻和敘事性弱的本質。

“古典風格”的新美學就是在增加音樂陳述中的不穩定因素,加強音樂的對比、沖突和矛盾,使其擁有更大的張力和抽象的敘事能力:首先,樂隊編制得以擴充,對銅管和木管樂器的重視以及隨之而來新音色在樂隊中的運用讓音樂有融入更多色彩的可能;再次,對音樂表現力度和速度層次的擴展,試圖讓音樂具有更大的表現力。最重要的變化發生在音樂結構本身,音樂有了更成熟的奏鳴性,在原有二部結構的基礎上不斷擴充連接、展開等不穩定因素,調性關系也不再局限于變格和正格進行,而引入了更多同主音調、中音調關系以加強調性張力,最終讓不穩定歸于穩定——調性與材料的雙回歸。這種結構中,混沌的區域符合了“崇高”觀念中的“崇山峻嶺”、“懸崖峭壁”,在本質上是對安全的背離,對生命的威脅,然而,理性的介入會確保與這些混沌區域保持安全距離,強大的精神戰勝對混沌的恐懼,它讓人格得以恢復,使中心得以再確立。

三、古典奏鳴曲式的再證明

在理解“古典風格”時應該看到以下事實:首先,古典奏鳴原則的基礎是“優美”的“再現二部曲式”結構,它奠定了主-屬調關系并置回歸的基本框架,培育了材料運行與調性逐步走向統一的器樂發展思路。只是在這一結構中,不穩定區域(連接或延展作用的部位)的力量還有所不足,它們無法與穩定區域的規模和結構力抗衡,甚至相當一部分作品缺少連接和延展的思維[1]參見阿爾貝蒂的鍵盤樂器奏鳴曲,其中延展部分幾乎只是主題在新調性上的一句陳述而已。。“古典風格”對這種結構做了更大規模的擴展:原先用以連接和延展的幾次模進式離調或轉調被擴充為“段”或“部”,它們成了具有結構意義的獨立段落。原來,一首作品的主體由主調性的穩定部分構成,而“古典風格”在結構的雙極特征上被強化,不穩定部分不再是過渡性的,具有了與穩定部分同等的規模,并直接參與作品結構力的構成,形成抗衡的兩極結構。毋寧說,古典主義的結構原則就是從缺乏沖突的“優美”結構中升華而來;

其次,“古典風格”音樂的動力原則在“優美”階段的音樂中已培育成熟。原先“再現二部曲式”中的調性演變從機械并置的巴洛克語言進一步朝著有機性發展。以前,調性的過渡多數情況下不需要有意識的轉換過程而直接采用模進式離調或換調,在古典奏鳴曲式中,當不同調域間通過相對獨立的不穩定區間聯系起來時,其過渡的邏輯關系顯得迫切起來,和聲和調性運行依靠內在邏輯,為聽覺提供更明確的方向趨勢。此時,對比調域本身就是混沌區域,是對主調領域的背離,通過“混沌”的中心(展開部)之后,最終要讓自身回到穩定調域解決矛盾。調性關系的陳述成為一個從穩定到不穩定再到穩定,從清晰到混沌再到清晰的邏輯統一體。這種動力原則早在18 世紀早些時候的意大利和法國風格中已經得以培育,“古典風格”得益于將其進一步功能化、復雜化;

再次,古典奏鳴曲式的結構張力上還導致原來再現式二部中各段反復的習慣開始松動。到18 世紀中葉前后,延展部分已經具有更大規模,不穩定的區域開始有意識地發展,當它達到一定規模后,調性和材料的回歸必然需要尋求新的起始點以平衡結構矛盾的增長,因此,從頭開始完整再現的情況逐漸顯現。我們可以在加盧皮(Baldassare Galuppi,1706-1785)的鍵盤樂奏鳴曲和C.P.E 巴赫(Carl Philipp Emanuel Bach,1714-1788)的鍵盤奏鳴曲中看到例子,在薩馬蒂尼(Giovanni Battista Sammartini,1700-1775)的交響曲中也可見到因為中間展開的成分擴大而導致從開始材料再現的情況。這樣一來,各段的反復顯得越來越冗長而使整個結構失去平衡感,反復逐漸被取消。音樂學家布洛伊勒斯(Michael Broyles)對1780年前后的347 首作品進行了統計,這些作品來自包括:貝多芬(Ludwig van Beethoven,1770-1827)、海頓(Franz Joseph Haydn,1732-1809)、莫扎特(Wolfgang Amadeus Mozart,1756-1791)、卡爾·施塔米茨(Karl Stamitz,1745-1801)、胡梅爾(Johann Nepomnk Hummel,1778-1837)、克列門蒂(Muzio Clementi,1752-1832)、普雷伊爾(Ignace Joseph Pleyel,1757-1831)等在內的幾十位最重要作曲家。這份統計顯示在1789 以前,有98%的首樂章帶有各段重復,而到1790-1800 十年間這一數據已經下降到37%,到1810 年已經下降到12%;相反,取消段落重復的數據從1780 年之前的只有1.5%,在1790 年上升到63%,到1810 年已經占據88%[1]Michael Broyles,“Organic Form and the Binary Repeat”,The Musical Quarterly,Vol.66,No.3 (Jul.,1980),p.341-342.。這一過程恰好是“優美”的再現式二部向“崇高”的古典奏鳴曲式演進的結果。

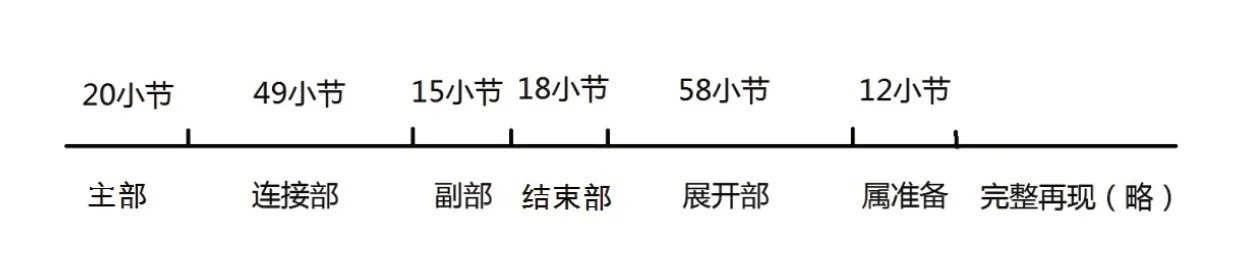

下面再觀察一下交響曲。“古典風格”中辯證的“崇高”意識在交響曲當中要比在鍵盤奏鳴曲當中發展得更早,這得益于當時公眾音樂會的興盛,而鍵盤樂器仍然保留了女性和私密空間演奏的傳統色彩,這促成了交響曲的寫作越來越豐富和復雜[2]查爾斯·羅森.古典風格:海頓、莫扎特、貝多芬[M].楊燕迪,譯.華東師范大學出版社,2014:36.。當時買票的聽眾中,中產階級占有越來越大的比重,他們的觀念意識也逐漸地融入到這一體裁的發展中。我們觀察1780 年代海頓的交響曲和早它們大約20 年的薩馬蒂尼的交響曲,前者交響曲中連接部和展開部這些混沌區間的規模得到顯著成長。我們以海頓《第八十二交響曲》(L’Oure,1786)第一樂章為例:

圖2.

其中,連接部和展開部的規模甚至遠大于穩定調性的區域。這首作品的末樂章同樣呈現這樣的情況,連接部從屬調開始,看上去像是進入了副部,實際上卻在強調屬方向的運動(從40小節開始:T—TSVI—S—SII—D—(T)—D—(T)—SII—DDVII—D);而真正的副部從66 小節才進入轉而強調新調(G 大調)主功能的穩定性(從66 小節開始:主持續音—T—(D)—T—SII—D 7—T)。這個末樂章中,連接部仍然占到33 小節的規模而副部只有19 小節。展開部也有55 小節的規模(116-170 小節)。

音樂發生的變化符合了中產階級對“崇高”的理解,象征穩定的主調最后要以完滿終止式的形式奪取勝利。因為混沌部分的介入和有機發展的思路,“古典風格”的音樂相比“洛可可”風格和“華麗風格”充滿了矛盾性,音樂的運行更加主動而具有方向感,“戲劇性驚訝和形式完美性”以及“兼具震驚感和邏輯性”如此體現出來,這種敘事能力的提升,隨之而來的就是聽者對強烈的戲劇性的體驗,因此而能從中感受到更加深刻的精神。然而,這樣的“崇高”已經融合了“優美”的形式。

結語

音樂中的“古典風格”是中產階級美學理想在音樂的體現,歸根結底是要在音樂中實現“崇高”的精神追求。“古典風格”的核心價值是理性,帶有父權制色彩的英雄主義和征服欲。這樣的風格要求音樂表達的深刻性與精神性,而得以實現的技術手段則是主調對屬調、穩定對混沌的征服。然而,我們看到 “崇高”理想在實踐和發揚的同時,必須同時注意到它融合、包含了以其為基礎的“優美”趣味,這是辯證的“崇高”。

“優美”的趣味是18 世紀大部分時候歐洲廣泛流行的審美,法國的“洛可可”風格、意大利式的“華麗風格”都在踐行這種態度,它衍生于封建貴族追求享樂和無所事事的日常生活,它在“古典風格”面前顯得膚淺、做作。新興的中產階級從思想和社會理想上蔑視貴族,然而在藝術實踐上接受了貴族時代對“美”的追求,這一現象得益于啟蒙思想,貴族對藝術尤其是音樂風格的選擇也是啟蒙精神的結果之一。啟蒙思想對矯揉造作的鄙夷和對“自然”的推崇促成了“優美”趣味從17 世紀厚重繁冗的巴洛克藝術中破繭而出,它最先得到貴族的接納,它在技術上的簡單和審美上的膚淺為自己的升華奠定了基礎。當世紀末時機成熟時,“優美”尋求到與“崇高”精神的合謀,最終成就了生根于理性又生發出美之感受的 “古典風格”趣味。

這種理想在“古典風格”的音樂的技術中可以觀察到,基于調性邏輯的奏鳴曲式的完善、和聲和音樂材料的有機思維、張弛有度的節奏變化、穩定與混沌之間的辯證關系,不但經過了通俗的“優美”階段得以成就,而且成為了“古典風格”的重要基礎。這個時代的“古典”、“崇高”從未拒絕“優美”,深刻的精神性中蘊含著美的均衡,崇高的追求中滲透了美感的浸潤。到“古典風格”中,既沒有純粹的膚淺也沒有絕對的崇高,它們成了相互纏繞、互為辯證的一對范疇,這種理想促使“古典風格”的音樂既契合于人的智力又滿足于人的感官愉悅。得益于這種協調,18 世紀的“古典風格”成為西方音樂歷史上的當之無愧的“經典”。