閨中閑愁無計吮纖毫畫伊

安夙

在清華大學110周年校慶推出的《水木湛清華》獻禮展中,有一個獨特的以人物畫居多的單元—《閑情偶寄》。所謂的“閑”,實則是中國古代文人士夫審美人格的一種顯現,古人推崇“閑心”“閑情”,認為“閑”是喚醒審美意識與創作意識的關鍵。劉勰《文心雕龍·隱秀》云:“境玄思淡,而獨得乎優閑。”郭若虛《圖畫見聞志》言:“神閑意定,則思不竭而筆不困。”閑亦是一種對待現實生活的態度,是日常生活的審美化。明陳繼儒在《太平清話》中曾列數諸般閑情:“凡焚香、試茶、洗硯、鼓琴、校書、候月、聽雨、澆花、高臥、勘方、經行、負暄、釣魚、對畫、漱泉、支仗、禮佛、嘗酒、宴坐、翻經、看山、臨帖、刻竹、喂鶴,右皆一人獨享之樂。”古典繪畫中,諸如觀瀑、聽琴、烹茶、垂釣、高臥等表現文人情調、趣味的題材亦十分常見,這些格調清新、韻致自然的小品既是文人雅致生活的再現,也是文人心靈的寫照:“心閑”即“自然”,也是道家所倡的無所依傍、自由自在之自然精神的顯現。宋代以降,自有文人畫的傳統以來,士夫文人對于閑情的描繪與表達逐漸趨于多樣化,至嘉道年間,由于世風的沒落、官場的凋敝使得閑情這一主題,有了一類更為特殊的情懷—閑愁。

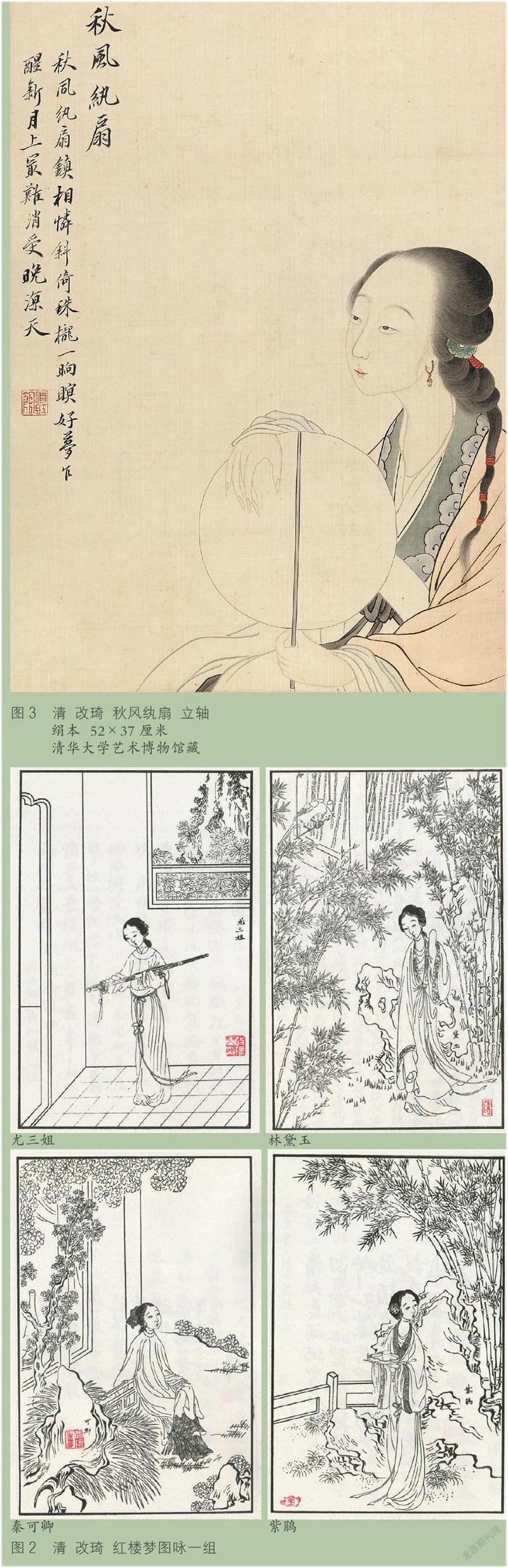

在此單元中展示了陳洪綬的《松蔭高士圖》、汪士慎《蟒導河官衙即事》以及費丹旭的《月下吹簫圖》(圖1)等。筆者在這里著重介紹的是清代與費丹旭齊名,合稱“改費”的另一位善畫閑愁人物的大家—改琦。而清華大學藝術博物館藏的一幅其所繪《秋風紈扇》圖也將于《水木湛清華》的二期展覽中與觀眾見面。

改琦其人

史料記載改琦生于乾隆三十九年(1774),卒于道光九年(1829)。字伯蘊,號香白、七薌、玉壺外史。回族,世居北京,祖、父均以武職官松江(府治華亭縣),遂為華亭(今上海市松江)人。工書法,能詩詞。擅畫人物,尤長仕女,筆墨設色秀雅潔凈。亦畫花卉、蘭竹、山水,有《玉壺山房詞選》等。改琦其人是嘉道年間擅畫仕女的名手,也是精于填詞的少數民族詩人。書家王芑孫在《改七薌乍村老屋圖銘》中道:“吾友改七薌琦,生長松南,世家冀北。自其先大父府君諱光宗者,乾隆中來鎮壽春。遺奏入籍華亭,遂為其縣人。于今再傳矣。改之為性最孤,蓋回紇故部,東南無別族。乍村者,宛平之南鄉,改氏所舊居也。七薌以廉頗楚將之余,有莊舄越吟之思,作為圖焉。”

再據欽善所撰《宛平改氏世系表傳》記載:“改氏故籍順天府宛平縣,居其縣南鄉之乍村,今為江南華亭縣人。自前明洪武初,至我朝乾隆間,凡十四世,皆以武功得官。”這其中的記載與王芑孫所述基本相符。另有《松江府志》記錄:“改光宗,字昭來,順天人。雍正己酉武舉,庚戌進士,由侍衛官松江參將,擢壽春總兵官,以督緝‘亂民’馬朝柱于英霍山中,勞疾卒。初官松江時,母卒于任,遂葬于松。及是遣表吁請入籍華亭,得旨俞允。贈都督同知,賜祭葬。”由此可知改琦先祖為了清廷政權戎馬一生,并且在改琦祖父一代便世居華亭,論官爵也都曾居二、三品。縱觀乾嘉兩朝交替之際,正是清朝國運由盛轉衰之時,官場腐敗,士風沒落,封建制度的弊病和社會的矛盾日益尖銳。改琦幼年時期,正值乾隆年間,其父改筠因替《天方至圣實錄》作序卷入“海富潤事件”而下獄,全家也遭查抄。雖然最終皇帝下旨脫其干系,但按清朝律法家人入獄,后人便無法參加科舉,從而被迫斷了仕途之路。再加上改琦雖然出身武將之家,但自幼身癯羸恙,“柔弱善病”,并不能承襲祖志,最終走上“寄情藝苑,肆志緗帷”的道路,繪畫抒情遣興,并以鬻畫為其計。

改琦的藝術特點

清代以降,由于世俗意識的興起,符合此種審美風尚的仕女畫空前發展。在繼承明代仕女畫那種纖弱、陰柔的畫風之上,以一種相對成熟穩定的范式固定下來,而以這種風格為代表的改琦更是將這種風格帶到了一個頂峰。當時的朝野上下,文人雅集描繪仕女之風盛行期間,擅繪仕女之名手輩出,有焦秉貞、冷枚、禹之鼎、上官周、余集、改琦、費丹旭、王素、顧西梅等。

清代李玉在《甌缽羅室書畫過目考》中有對改琦繪畫的描述:“工詩詞,書法褚登善,花卉多娟妙意,士女極冷峭,姿兼金粉、白描,時推巨手。”此外《清史稿》中有:“琦,字伯蘊,號七薌……琦通敏多能,工詩詞,嘉道后畫人物,琦號最工。出入李公麟、趙孟、唐寅及近代陳洪綬諸家,花草蘭竹小品,迥出塵表,有惲格遺意。”在仕女畫盛行的時代,改琦的繪畫風格頗受推崇,清人沈文偉在《校刊玉壺山房詞引》中有言:“四方求書畫者長片短幅、盈篾堆幾,日夕從事于膠山絹海。”可見一斑。又有清人蔣寶齡《墨林今話·卷十一》言:“子瀟太史論:海內畫家,首推叔美(錢杜)、七薌兩君,兩君亦互相推服,而七薌名更遠。都中貴人,得其仕女珍于瑰寶,有百金勿肯易片褚者。”可證時風。

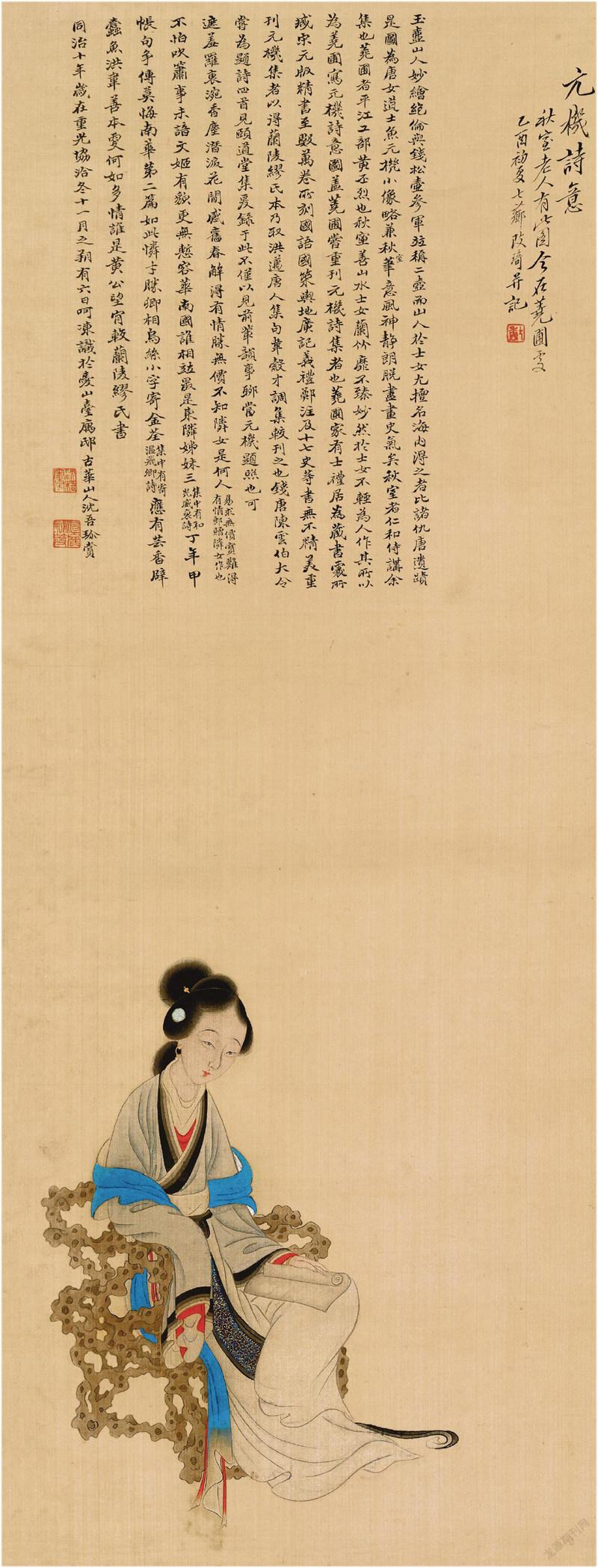

清人沈吾在跋改琦《元機詩意圖》中曾言:“玉壺山人妙繪絕倫,與錢松壺參軍并稱二壺,而山人于仕女尤擅,名海內,得之者比諸仇、唐遺跡。”更有沈文偉在其《校刊玉壺山房詞引》中贊:“古之稱‘三絕’者有鄭虔。虔之書畫,今已不可得……‘三絕’固不易見,乃竊聞今時之能兼擅如古鄭虔者,吳越間首推‘兩壺’焉,越為松壺叟,吳即玉壺先生也。”將改琦的畫才譽為唐代的鄭虔,又比肩同時代的錢杜,可見對其之推崇。

不同于前代仕女畫創作的“成教化,助人倫”的勸誡功用,改琦所處的時代更明顯的是以世俗風尚為導向,代表一種理想化的審美旨趣。其繪畫題材也多為反映世俗生活、文學作品中的女性形象,最為著名的便是《紅樓夢圖詠》(圖2)。

改琦根據曹雪芹的小說《紅樓夢》描繪制了55位人物形象,其中女性有37位,均以白描的形式勾繪。葛嗣彤在論改琦白描圖時對其評價為:“玉壺所作,取境極高,臨摹古本甚多,故其超脫處為后人所不能及。是幀似得之龍眠(李公麟)者,氣度寬和,游行自在,足以奪冬心(金農)之席矣。”可謂盛譽。清人秦祖永在其《桐陰論畫》中評價改琦仕女畫有言:“畫仕女,落墨以潔凈為上,只要能脫去脂粉習氣,便為好手。”

除去白描類的仕女作品,改琦的仕女畫多為敷色清雅柔麗的路數,畫面之中常常伴有憂郁、空靈的氣氛,閨中女兒的靜雅、端莊卻又無賴寂寥之感躍然紙上。清華大學藝術博物館藏改琦《秋風紈扇》(圖3)便是這種以感傷情懷為代表的仕女畫,畫中的女子手持素面團扇,身著慵常家衣,云鬢松綰;面部用淡墨勾描微染,發髻用濃墨先染復勾勒出纖纖發絲;衣紋處理以游絲和蘭葉描相結合的方式,略施淡彩烘染;面容凄然,朱唇欲啟未啟,雙目前視似有幽怨無寄之感。畫面上題“秋風紈扇”,又題“秋風紈扇鎮相憐,斜倚珠櫳一晌眠。好夢乍醒新月上,最難消受晚涼天”。下鈐“雁紅館”朱文印。據畫中題跋和仕女的衣著可知時令應為秋天,可是畫中人依然手持團扇不肯收藏。“秋風紈扇”這一題材由來已久,史見西漢班婕妤所做《怨歌行》:“新裂齊紈素,鮮潔如霜雪。裁為合歡扇,團團似明月。出入君懷袖,動搖微風發。常恐秋節至,涼風奪炎熱。棄捐篋笥中,恩情中道絕。”后人便以“秋扇見捐”,喻指婦女年長而色衰,始亂而終棄之。明四家之一的唐寅也有一幅著名的《秋風紈扇圖》(圖4),題跋中有:“秋來紈扇合收藏,何事佳人重感傷,請托世情詳細看,大都誰不逐炎涼。”同樣是描繪的一位在秋風中的仕女,手持紈扇,小立庭院,無奈駐春無計,不禁黯然神傷。整幅畫面純以墨筆勾染,人物背景以極簡的手法處理,僅以遠處幾株疏落的細竹和近景處的坡石作為點景并拉開畫面空間,體現一種空寂、蕭寒,落寞之感,表達出一種“無可奈何花落去”的惆悵。此類題材在嘉道時期猶為盛行,除了世風崇尚的仕女題材之外,那些郁懣不得志的詩家、畫家或可借此題來感嘆世象之不平,世態炎涼甚矣。人的命運猶如那佇立(獨坐)秋風中的滿腹心事,惆悵若失的女子一般,更如秋扇見捐,棄如敝履般無法左右。改琦的仕女畫繼承了明人的筆墨特質,又在此基礎上發展成為一種更為柔麗、潔凈的美感。畫面的大面積留白更增加了空靈的感受,從看似程式化的表情、動作、情感模式上,延伸出了一種更加凝練、純凈的繪畫語言。

清華大學藝術博物館藏另一件改琦作品《寒女機絲圖》(圖5)體現的則是另一種無奈與哀怨。畫中女子細眼柳眉,櫻唇未啟,鵝臉凝脂,蝤頸削肩,指若削蔥,是一副標準的美人模樣。其烏發之上僅以皂巾束縛,身著淡黃色并青色領口的布裳,衣紋以蘭葉描與鼠尾描相結合的手法,彰顯衣料的硬實。全身上下僅有的裝飾為耳上素金環,此外絕無其他。畫中女子一手拿絲線軸,另一只手輕拈一根游絲出于畫外。畫家自題“寒女機絲”,又題跋:“二月江南倦繡天,綠囪鸚鵡喚春眠。貧家一樣如花女,手弄機絲嬌可憐。”點出畫中人物的身份,空有“如花美眷”,怎奈寒門無計,只有機絲紡線為他人做嫁衣耳。一樣的閨怨,卻各有各的無奈。

嘉道間的畫家,專以鬻畫為生者大都飽嘗艱辛,嘗遍世態的炎涼,即便是如改琦、費丹旭、余集等這樣的名手都需勤勉翰墨才能生計。他們畫中的仕女,或哀怨、或嬌柔可憐、或心無從寄,豈非繪畫家們自己的境遇?

北京故宮博物院藏改琦繪《元機詩意圖》(圖6)可謂是其代表作之一,圖中描繪的主人魚玄機是長安城的一代名妓。出身于長安城郊一個落魄的文人家庭,自幼才華橫溢,十幾歲就以詩作才情傲人,名動京城,在長安城的雅士間廣為傳播。魚玄機先結識了詩人溫庭筠,后經其介紹嫁江陵名門之子李億為妾,因不堪忍受李億原配的虐待而避居咸陽道觀,后遭拋棄。心灰意冷的魚玄機開始縱欲不羈,最后終因妒恨鞭殺侍女綠翹而被判死罪。畫面題款:“元機詩意,秋室老人有此圖,今在蕘圃處。乙酉初夏,七薌改琦并記。”清代因避康熙皇帝玄燁的諱,而將“玄機”改成“元機”,據題跋所示,此圖為改琦52歲時在好友黃蕘圃處看見同為仕女畫家的余集所作的《元機詩意圖》頗有感觸,歸家之后另做一版。畫面除題款外,僅有魚玄機一人獨坐。玄機雖手拿書卷,目光卻落在他處。面容姣好卻難掩愁慮;綠云蓬鬢、長頸削肩,清淑冷逸之中似乎透著多舛的命格。人物繪畫用筆柔緩,幾乎不見起伏較大的折轉線條,整體采用高古游絲描輕勾,花青加淡墨輕染衣紋褶皺處。才女魚玄機通體著裝以素色冷調為主,僅寶藍色的披帛和朱砂色的內襯,用來“破”畫面的凝重氣氛。仕女頭上并沒有貴重的發簪貴飾,佩飾一切“點到為止”。有趣的是魚玄機所坐的是一把頗有特色的癭藤椅,畫家不懼細節地將癭藤彎曲多變的癭瘤繪制的惟妙惟肖,以繁襯簡,與玄機簡素的衣著形成對比,同時也反映出畫中人物復雜、扭曲的心理狀態。將一個聰敏、憂傷、遇人不淑、命途殊蹇的女性形象刻畫了出來。畫面的處理同樣是刪繁就簡,將一切不必要的信息盡數褪去,畫面猶如舞臺聚光燈的效果,只有主體人物本身,將一個“似訴平生不得志”的才女形象準確、生動的表達了出來。

改琦其人不僅是制畫名手,同時也是兼善詩詞的詩人。文人畫的傳統講求“三絕”“四全”,畫中的題跋似為畫外之意的詮釋和輝映。清人沈文偉在《玉壺山房詞引》中記述到:“先生初嗜詩,后專力于詞,所作甚夥。”在讀改琦的繪畫作品之時,通常會一并讀到他大量的題畫詩。如《杏花天·題顧西梅花影吹笙圖》中:“瑤臺天影寒于水。正滿地、花陰如繪。露香浮動鬢云翠。人在淡黃月底。把銀字、一行炙未。引蘭氣、一絲吹細。百寶闌干仙鶴睡,闌外牡丹開矣。”將仕女吹笙的形式美和音韻之美描繪的如癡如醉。再如:“煙絲雨絲,楊枝柳枝。鏡中小小眉兒,吮纖毫畫伊。蘇堤白堤,花飛絮飛。人隨萍葉東西,笑春歸未歸。”這首改琦所填《醉太平》詞,表達的情緒與改琦畫中描繪的意境相契相合,仿佛畫中“題眼”,將觀畫者的情緒節律調整到與畫家同步,以多角度的形式呈現。再觀改琦的仕女畫云鬢整齊、鵝蛋秀臉,丹鳳細目,煙眉低垂,櫻桃小口,蝤頸削肩、盈盈纖腰這些視覺語言特征,輔以怡情宜景的詩詞共同構成了改琦仕女畫的特色。

廣東省博物館藏改琦《靚裝倚石圖》(圖7)上有詩文:“新換輕衫杏人綃,湖山石畔倚纖腰。春愁滿腹無人說,那有心事摯玉簫。”畫中繪兩桿斜竹,湖山石畔,一位手拿長簫的女子凝神斜倚,杏黃衫子配以淡翠色襦裙,耳飾珍珠墜、鬢插點翠簪,獨倚在“透、露”的湖石之旁,此情景有如宋人秦觀所填《南歌子》:“香墨彎彎畫,燕脂淡淡勻。揉藍衫子杏黃裙。獨倚玉闌無語、點絳唇。”一幅春愁無名,百無聊賴之感躍然紙上,滿紙生動。

改琦對后世畫壇的影響

改琦雖然主要活動于松江府(今上海)一帶,但其特有的繪畫風格卻風靡整個江南,改琦所代表的風格成為了那個時代仕女畫壇的主流。他的繪畫風格被稱為“改派”,又與當時同樣以畫仕女人物見長的畫家費丹旭合稱“改費”,這種清麗柔雅,并帶有一定程式化的繪畫風格一直到清末民初甚至近現代,都影響著仕女畫的繪制與創作。

簡言之,以改琦和費丹旭為代表的“改費”派仕女畫,是承襲了明代吳門畫派的唐(寅)、仇(英)對于仕女繪畫的風貌特質,并在此基礎上發展而成的。由于改、費等人及其后學者大多活動于松江地區,故而,其繪畫風格直接影響了一些清末民初“海派”畫家的人物畫創作。例如“前海派”畫家錢慧安就是“改費”仕女畫風格的傳承者。其畫作《蒲殤邀福圖》(圖8)也同步出現在為清華校慶獻禮的另一個展覽《萬物必照》的展廳中。畫面中鐘馗小妹的“開臉”頗具“改派”特征:同樣的鵝蛋臉、罥煙眉、細目低垂,櫻桃小嘴。不同之處在于,錢慧安對于人物面部處理上除了保留改琦仕女畫的特征之外,增加了立體的暈染效果,衣紋和畫面配景的線條增加了“渴筆”的頓挫之感,增強了畫面的張力和節奏感。值得一提的是,正當錢慧安的仕女人物畫爐火純青之際,他離開上海“北上”來到天津楊柳青,以職業畫家的身份參與了大量年畫題材的繪畫創作。有記載錢慧安為愛竹齋畫店繪制百種畫樣,其中較為著名的有《鐘馗嫁妹》《麻姑獻壽》以及《劉姥姥醉臥怡紅院》《薛蘅蕪諷和螃蟹詠》等《紅樓夢》題材的繪畫,并制成印版,其中一些流傳至今。由于民間年畫的題材大多是吉祥喜慶、才子佳人等大眾喜聞樂見的故事,所以坐擁著更加廣泛的受眾。此外,在清末民初之際,以任伯年為代表的“海派”人物畫實際上沿襲的是以晚明陳洪綬為代表的“變形主義”,與“改派”追求的清雅柔美筆意和韻致并不相同。在“任派”異軍突起之下,并且在江南擁有大批追隨者及后學的形勢下,錢慧安的“北上”實際上是將“改派”的余續傳播到了長江以北并且發展壯大了起來。并借京津之地將“改派”的繪畫風格“還魂”。

以“改派”為基礎的清代民間年畫的畫風,還影響到了近現代的連環畫創作,如近代的徐燕孫,現代的劉凌滄所繪制的仕女圖等(圖9)依然可見改琦所創立的畫風對其的影響。

20世紀的大家齊白石早年間的繪畫也是由人物畫發軔的。早在同治年間,齊白石已開始勾描“雷公像”,在光緒年間發現《芥子園畫譜》,標志著齊白石繪畫生涯中一次重要的“覺醒”。在其《自述》中關于這一時期的記錄,《芥子園畫譜》頻頻出現,反映出那一段時間齊白石對于清末人物畫樣式的鉆研,慢慢的齊白石的人物畫也逐漸由單純的題材、目的和內容轉變為有典故、有情節、有代表性的一類。如,文姬歸漢、木蘭從軍、西施、洛神一路的題材,因此有了“齊美人”的稱謂。此時齊白石的肖像畫并沒有與《芥子園畫譜》形成風格上較大的嬗變,而是依舊因襲了晚清一路的人物畫風,從仕女的開臉、暈染、衣紋褶皺的處理等可以明顯看出“改費”的工筆仕女畫特征。清華大學藝術博物館藏齊白石早期的《黛玉葬花》(圖10)、轉型期的《抱琴仕女圖》(圖11)可為佐證。《抱琴仕女圖》題款曰:“兒女呢呢素手輕,文君能事只知名。寄萍門下無雙別,因憶京師落雁聲。杏子塢民齊璜。”鈐“齊璜”印,左下角鈐“寄萍堂”印。畫正中間有一位清秀俏麗的女子,著素裳,外披淡粉色坎肩,領口搭配天青色底淺粉暈染的團花紋,懷抱一把古琴,古琴以淺黃綠色云紋錦包裹,再以天青色絲帶捆扎。女子側身坐于一云紋貼塑繡墩之上。畫面的大部分衣紋褶皺的處理主要是用勾勒法,先以極淡的赭石勾畫結構,再用稍濃的墨筆復勾,運用“折蘆”描法寫成,幾乎不見暈染,敷色也近乎為零,只在淺色的裙面之上用朱砂繪一八寶絳帶,以“破”整體顏色的單調感。畫中女子面白如雪,柳眉如畫,絳唇微點,美目含情,畫家以極細膩的筆墨勾描著一位嫻靜清麗的女子,這是在齊白石“衰年變法”之后幾乎看不到的風格。從畫面構圖、人物形象、技法筆意等綜合來看,依然是受到了改琦頗多的影響。

結語

觀改琦的繪畫,從客觀的方面來說,其表現內容到意境加上獨有的繪畫語言,均有著嘉道時期鮮明的時代特色;從其主觀審美意識上講,改琦的人物畫試圖削減掉一些藝術上的“沖突感”,以一種靜謐、矜逸和平和的筆墨,展現一種春愁繾綣,閑情無計之感。改琦的仕女畫是其代表,嘗試著以簡淡筆墨“中和”掉女性形象的脂粉俗媚之氣,注重內在情感的蘊藉,規避對觀者感覺的強烈刺激,從而升華為對女性內在美的審視。在他的創作中,體現了對于自然與人文主義相結合的觀照,摒棄了清初時期人物畫的陳因相襲,以帶有自我特色的細潤之筆下墨寫實。

論其對于后世之影響者,則甚廣矣。改琦一派承明代吳門之遺風,江南地區的“時推巨手”,同儕、后學等習“改派”者甚多。從地域上講,先由“海上”發展到全國;從時間跨度上是沿清中晚期的嘉道年間到20世紀中葉。以一種特殊的美的“范式”,廣泛影響了后世的繪畫風貌,以其疏秀清靈的筆墨和色彩傳達一種情趣;避免了對于冗繁無關的其他素材的描畫堆砌,直達主題,直指人心,是難得的逸品佳作。