沉積物記錄揭示的深圳灣紅樹林生態系統穩態轉變

雷遠達,燕鴻宇,鐘彩英,馮佩君,姜仕軍,*

1 暨南大學地下水與地球科學研究院,水體富營養化與赤潮防治廣東普通高校重點實驗室, 廣州 510632

2 中國科學院廣州地球化學研究所有機地球化學國家重點實驗室, 廣州 510640

近年來,生態系統中的多穩態現象(Alternative stable states)及其轉換行為一直是生態學界的一個研究熱點[1-2]。生態系統多穩態是指在一定外界條件下,系統出現兩種或多種穩定狀態的現象,自然系統可以在這些穩態中進行切換[3]。而對受損生態系統而言,穩態轉換(Regime shift)往往是突發的生態災變,系統內部結構和功能因此發生根本性改變,并很難自發地恢復到原始狀態,需要獲得極大的外界干預(修復)才能實現,人類社會為此已付出巨大代價[4-5]。因此,穩態轉變檢驗與早期預警、轉換機制及驅動因子、系統修復力和遲滯效應等方面均是生態系統管理的重要課題[6-8]。目前,國內對于水域生態系統穩態轉換的研究主要集中在淡水湖泊系統[9-12],尤其是淺水湖泊,而海水生態系統的相關研究則相對較少[13-14]。穩態轉換研究通常以長時間序列的變量數據作為支撐,在長期監測數據匱乏的情況下,水域底部沉積物記錄可以提供連續、高分辨率的研究素材[10,15-16]。通過分析沉積物里的多重代用指標,可以定量重塑環境變化,反演歷史進程,為生態系統轉換機制的科學研究提供重要的新證據和新案例[17-18]。

深圳灣位于粵港澳大灣區的核心位置,是區域內最重要的港灣之一,其區位特殊而優越,腹地背靠深圳和香港兩座特大城市,并輻射珠江三角洲乃至華南地區。近幾十年來,深圳灣見證了這個區域的快速發展,其生態環境的歷史變遷是社會經濟騰飛的時代縮影[19]。紅樹林是熱帶亞熱帶沿海特有的生態系統,系統內部生產力極高,提供豐富的生態服務功能,在河口海灣生態平衡調節中扮演著重要角色[20-21]。福田紅樹林濕地位于深圳灣東北岸,是我國唯一一個處于城市中心區的國家級自然保護區,深受沿海城市化和人類活動的影響。20世紀50年代,香港電子工業的興起使進入深圳灣的污染物(例如重金屬)明顯增加,嚴重降低沿岸紅樹林生態系統的穩定性[22-23]。80年代以來,隨著改革開放政策落實,深圳特區城市化進程加速,圍海造陸和海水污染等原因導致深圳灣紅樹林和基圍濕地大面積萎縮,雖然近年來人工造林成效顯著,紅樹林面積有所恢復,但福田紅樹林群落仍存在樹種單一、結構脆弱、外來物種入侵等諸多生態問題[24-25]。因此,本文通過福田紅樹林濕地中沉積柱的多重指標分析,重建其半個世紀以來的生態演變過程,揭示其生態系統對人類脅迫的響應與反饋,為粵港澳大灣區生態系統的退化機制、修復管理等工作提供科學依據與參考。

1 樣品采集與分析

1.1 研究區域概況

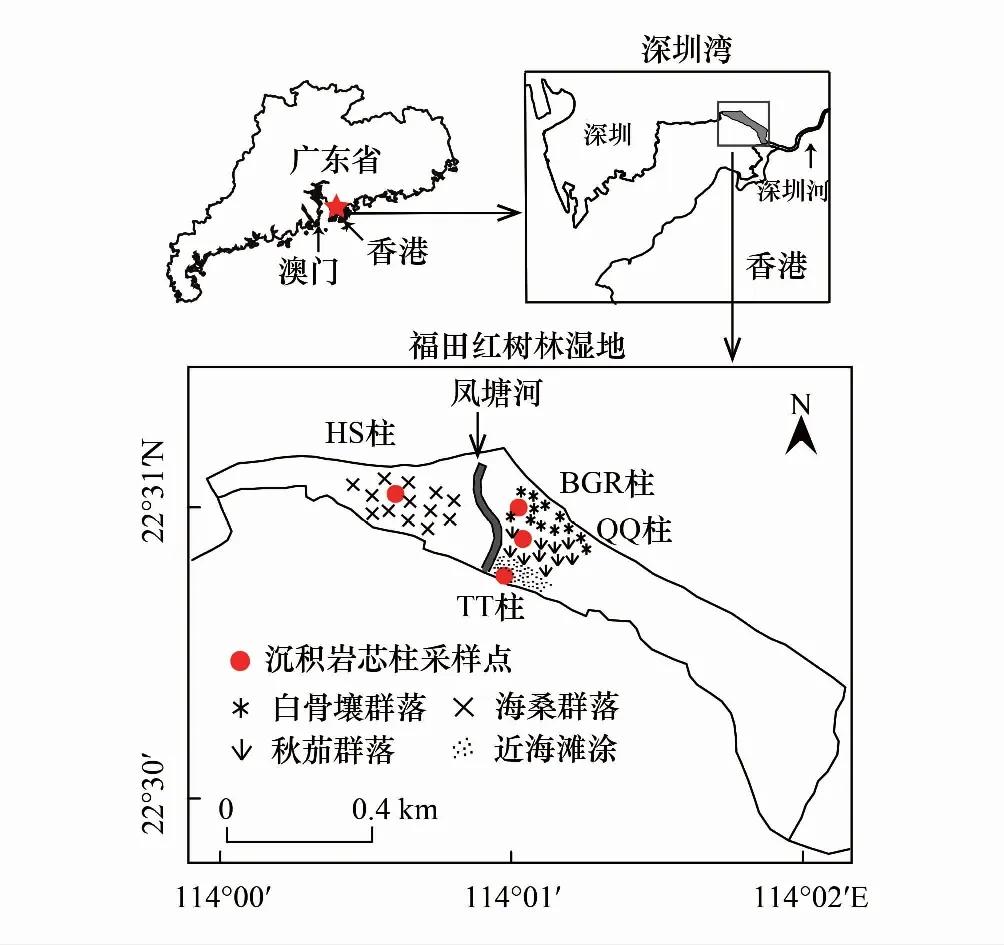

深圳灣位于珠江口東部(圖1),為半封閉海灣,平均深度僅為2.9 m, 潮汐類型為不規則半日潮,主要匯入的河流包括深圳河、大沙河和元朗河等。海灣內常年接受大量陸源污染物輸入,根據《2017年廣東省海洋環境狀況公報》,深圳灣水質達到國家海水質量劣四類標準[26]。福田紅樹林濕地位于深圳灣東北部(113°45′ E, 22°32′ N,圖1),呈長條狀分布,長約11 km,與香港米埔紅樹林保護區隔水相望。福田紅樹林自然保護區成立于1988年,目前保護區內紅樹群落結構比較簡單,主要以灌木或小喬木為主,優勢種包括海桑、秋茄、桐花樹和白骨壤等[27-28]。

圖1 深圳灣福田紅樹林濕地采樣點空間分布圖Fig.1 Location of sediment cores in Futian mangrove forest, Shenzhen BayHS柱: 海桑群落巖芯柱;BGR柱: 白骨壤群落巖芯柱;QQ柱: 秋茄群落巖芯柱;TT柱: 近海灘涂巖芯柱

1.2 樣點布設和沉積物采集與保存

2014年12月于深圳灣福田紅樹林濕地內,根據不同的紅樹植物種類分布(海桑Sonneratiacaseolaris、秋茄Kandeliaobovata、白骨壤Avicenniamarina、無植被覆蓋的灘涂),分別獲取4根沉積柱,分別命名為HS柱(98 cm)、QQ柱(78 cm)、BGR柱(74 cm)和TT柱(79 cm),其分布位置見圖1。柱狀樣的采集使用內徑為75 mm的PVC管,垂直壓入沉積物,到一定深度后,利用鐵鍬把PVC管周圍底泥挖開,頂部空管截掉后加蓋密閉,人工緩緩拔出PVC管,管底出泥面時迅速加蓋托底取出樣品,保持直立狀態運送回實驗室。在完成體積磁化率的測量后,沉積柱按1 cm間隔切割分樣,冷凍干燥后置于冰柜保存。

1.3 沉積柱年代框架建立

測量四根沉積柱的體積磁化率Κ(英國Bartington MS2),對比其縱向變化,對最具有代表性的HS沉積柱進行放射性測年。利用放射性核素210Pb活度隨時間衰減的原理,建立沉積柱的年代框架。將干燥沉積物裝進離心管封存一個月,待其中衰變母體226Ra和子體210Pb濃度達到平衡后,利用高純鍺伽瑪能譜儀(美國Ortec,GWL- 120- 15-XLB-AWT)測定兩者的比活度,應用CIC模型計算平均沉積速率,確定沉積層位的具體年代。其他三根沉積柱通過磁化率與HS柱進行比對,確定各自的年代框架。

1.4 沉積物地球化學指標與粒度分析

分析四根沉積柱樣品的多重地球化學和沉積學指標,包括營養鹽(總氮TN、總磷TP)、有機物(總有機碳TOC、有機氮TON、碳同位素δ13C)、重金屬元素(銅Cu、鉻Cr、鉛Pb、鋅Zn、鎳Ni)、粒度分布(平均粒徑Mz、中值粒徑Md)。

沉積物TN和TP分析:樣品通過過硫酸鉀同步消化后,分別使用紫外法和鉬銻抗比色法進行測定[29]。有機地球化學指標:將樣品研磨過200目篩,加入過量1.5 mol/L HCl,水洗至中性,干燥待測,其中TOC和TON通過元素分析儀PerkinElmer 2400進行測定,δ13C通過同位素儀Picarro G2121-i與元素分析儀Costech ECS4024聯用分析獲得。無機地球化學指標:將沉積物研磨,200目過篩,使用液壓機在20 MPa壓力下壓成圓形樣片,放入X射線熒光光譜儀(XRF,天瑞EDX- 2000)重復測量十次,獲得重金屬元素Cu、Cr、Pb、Zn、Ni的質量濃度。沉積物粒度分析:分別使用30% H2O2和10% HCl去除樣品中有機物和碳酸鹽,加入0.5 mol/L六偏磷酸鈉 [(NaPO3)6] 促使顆粒分散,利用激光粒度儀馬爾文MasterSizer 3000測定粒度分布,每個樣品重復測試5次并確保其頻率分布曲線一致。

1.5 數據統計分析

對沉積物多重指標數據進行標準化(Method=total),消除量綱影響,通過主成分分析(PCA,Principal Component Analysis),獲得PCA第一軸得分(PC1),即代表深圳灣紅樹林生態系統狀態變化的主要趨勢。使用STARS(Sequential T-test Algorithm for Analyzing Regime Shifts)對PC1得分的長時間序列數據進行突變檢測,設置步長(Cut-off Length)為35,顯著水平P<0.1,計算突變指數(RSI,Regime Shift Index),確定生態系統穩態轉變的時間節點[30]。

2 結果與討論

2.1 沉積柱年代框架

如圖2所示,HS柱49個樣品的210Pb比活度隨沉積深度增加呈現指數降低的趨勢,根據CIC模型利用對數公式(y=-28.36ln(x)+147.55,R2=0.79)擬合210Pb衰減程度,計算出HS柱的平均沉積速率為0.88 cm/a,據此計算0—98 cm中每層沉積深度所對應的具體年份,確定整柱年代范圍為1905—2014。

對比四根沉積柱的磁化率垂直分布(圖2),發現其變化趨勢具有極高的相似性,說明所有采樣地點保留了原始的沉積結構,沉積柱的連續性好,采樣過程對沉積柱的干擾很小;這同時也證明流域內磁化率對比方法的有效性和可靠性。以HS柱年代結果為參考系,確定其柱上兩個最明顯的時標點(11 cm—2003;70 cm—1937),使BGR、QQ、TT沉積柱上的體積磁化率峰值點與之對應,關聯沉積層位和年份,即可計算不同階段的沉積速率,從而構建其各自的年代框架。

圖2 HS柱210Pbex比活度垂直剖面以及四根沉積柱的體積磁化率對比Fig.2 Vertical profile of the activity of 210Pbex in Core HS; Comparison of volume magnetic susceptibility of all sediment cores210Pbex: 過剩鉛210比活度,210Pbexcess

2.2 多重代用指標及指示意義

深圳灣四根沉積柱時間跨度達百年左右,考慮到20世紀50—60年代以后,該區域人類經濟活動才明顯增強,本文只選取每根沉積柱前50個樣品(相當于1950年以來)進行多重指標的分析和研究(圖3)。

2.2.1重金屬含量與時空變化

深圳灣紅樹林沉積物中不同重金屬的含量差別較大。Cr的含量范圍為40.98—135.22 mg/kg,平均值為99.50 mg/kg;Ni為15.41—69.54 mg/kg,平均47.16 mg/kg;Cu為45.24—192.15 mg/kg,平均127.89 mg/kg;Zn為113.42—453.54 mg/kg,平均302.76 mg/kg;Pb為40.01—109.82 mg/kg,平均94.58 mg/kg。對比國家海洋沉積物質量標準(GB18668—2002)[31]和南海沉積物背景值[32-33],發現Cr、Pb和Zn均值高于海洋質量第一類標準(海洋保護區和海水養殖區等級),Cu均值高于第二類標準(一般工業用水區等級),并且這五種重金屬的含量也顯著高于南海背景值,表明深圳灣紅樹林沉積物受到一定程度的重金屬污染。

在垂直分布上,五種重金屬在不同沉積柱上均表現出了相似的趨勢(圖3)。從20世紀50—60年代開始,沉積柱的重金屬含量逐漸增加,到80年代中期達到高峰,之后含量趨平或稍微降低。該縱向變化模式與前人的深圳灣重金屬研究結果基本吻合[22,34-35]。深圳灣重金屬含量的歷史變化受到深港兩地非同步的經濟發展模式影響。據報道,深圳灣重金屬主要來源于電子制造和金屬制品兩個行業[36]。1960—1980年,香港迎來一個制造業騰飛的黃金時期,北部新界地區電子工業發展迅速,大量重金屬隨工業廢水進入深圳灣,導致此時期重金屬累積效應明顯[23,34]。80—90年代,香港制造業增長放緩,其工藝生產線逐步轉移至內地,香港對深圳灣的重金屬污染貢獻逐步減少。與此同時,深圳在改革開放政策的推動下迅速崛起,其工業生產總值從1979年的2.3千萬元增加到2014年的6.4千億元,年平均增長速度達到29.9%[37]。理論上,沉積物中的重金屬在80—90年代后應該持續增長,但是并未觀察到重金屬含量增加的情況,反而出現平緩甚至回落的趨勢。有研究指出從1986到2007年間,深圳市重金屬的排放總量實際上增速不高,導致單位產值下的重金屬排放在逐年下降[36]。另外,從80年代起,深圳市的快速城市化帶來兩個主要的環境影響:一是土地利用方式改變,導致深圳河徑流量增大[38];二是深圳灣沿海的圍海造陸工程方興未艾[39]。這兩個過程導致的直接結果是深圳灣納潮量降低,泥沙淤積更多更快[40]。根據監測數據,1970年前深圳灣的自然淤積率為0.01—0.03 m/a,到了80年代,深圳灣北側海岸的淤積率升高至0.12 m/a,海灣內其他海岸的淤積率也達到0.02—0.04 m/a[41]。沉積加快引起的稀釋作用和重金屬輸入增量不高,很可能是沉積柱中重金屬含量在80年代以后并沒有升高、反而趨緩或降低的原因。

2.2.2營養含量與時空變化

HS柱的TN濃度范圍為1057.14—2122.88 μg/g,平均值為1754.43 μg/g;BGR柱1336.38—4486.10 μg/g,平均2441.81 μg/g;QQ柱1459.67—2499.09 μg/g,平均2045.82 μg/g;TT柱為356.88—1879.74 μg/g,平均1178.79 μg/g。HS柱的TP濃度范圍為414.07—582.28 μg/g,平均值為519.06 μg/g;BGR柱406.32—918.04 μg/g,平均649.99 μg/g;QQ柱441.84—1431.60 μg/g,平均883.59 μg/g;TT柱183.92— 638.85 μg/g,平均492.43 μg/g。

四根沉積柱TN含量排序是:BGR > QQ > HS > TT,TP含量排序是:QQ > BGR > HS > TT,即有紅樹林植被覆蓋的樣點營養鹽濃度高于灘涂的樣點。紅樹林初級生產力高,大量凋落物和根系分泌物進入沉積物,有機質在缺氧沉積物中分解緩慢,使得營養物質富集。而裸露灘涂無植被遮蓋,潮退后曝氧氧化強烈并受潮汐搬運作用影響,營養匱乏。該結果與其他紅樹林濕地的研究結論一致[42-43]。

從時間序列看(圖3),深圳灣沉積物的TN和TP含量呈現不同的變化趨勢。過去50年間TN含量緩慢上升,到了20世紀80年代,含量明顯增加;而TP在經歷前期的增長后,在80—90年代開始下降并趨于平緩狀態;該變化趨勢與前人基于沉積物和長期檢測的研究結果基本一致[44-47]。深圳灣TN逐年增長的趨勢與深圳城市化進程有密切關系。始于1979年,深圳用了短短30年時間,就從一個小漁村迅速發展成為一個城市化率達到100%的特大城市[48]。隨著城市經濟發展,大量含氮生活廢水和工業污水被排進深圳灣,使得深圳灣長期處于富營養化狀態。根據《2017年廣東省海洋環境狀況公報》,深圳灣大部分海域無機氮和活性磷酸鹽指標全年超標,水質劣于四類海水標準[26]。1981—2010年間深圳灣海域因營養過剩共發生過33 次赤潮災害,給海洋生態健康及社會經濟發展造成了嚴重危害[46]。另外,大氣氮沉降也可能是深圳灣氮輸入的重要來源。有研究指出珠江三角洲區域的大氣氮年沉降通量達到37.8—48.2 kg/hm2,是該區域水生系統氮污染的重要影響因素[49]。與TN不同,深圳灣的TP含量在80—90年代以后,呈現出維持或略微降低的趨勢,這與香港環保署提供的 1987—2014年后海灣(深圳灣)的長期監測數據相吻合(https://www.epd.gov.hk)。我們推測主要原因與90年代以后采取多種有效去除磷鹽的舉措有關系,例如深圳灣沿岸基圍養殖池大面積減少,含磷洗滌劑限制使用,污水處理率提高等[47]。

2.2.3粒度組成及時空變化

從粒度垂直分布發現,每根沉積柱的平均粒徑Mz和中值粒徑Md具有很好的一致性(圖3)。HS柱的Mz和Md的均值分別為7.32 Φ和7.34 Φ,BGR柱分別為7.48 Φ和7.57 Φ,QQ柱分別為7.43 Φ和7.37 Φ,TT柱分別為6.63 Φ和7.00 Φ。這些結果說明福田紅樹林沉積物以粘土和粉砂為主,反映環境的水動力較弱。以Φ為單位的粒徑表示方法,數值越大,顆粒越細,反之越粗[50]。四根沉積柱顆粒粗細的排序是:TT > HS > QQ > BGR,即灘涂樣點比紅樹林樣點沉積物粒徑更粗,這主要跟采樣點的空間位置以及紅樹林的滯留作用有關。灘涂樣點位于福田紅樹林濕地靠近海洋的邊緣位置,受潮汐和波浪作用影響,加之灘涂缺乏植物保護,細顆粒物質極易被沖走,粗顆粒物質則選擇性被留下;相反,位于紅樹林內部區域的沉積物,植被交錯覆蓋,對潮流起到很好的阻滯作用,有利于細顆粒物質的沉降和保存[51-52]。

除了個別樣品(HS柱:45—50 cm; QQ柱:0—4 cm),Mz和Md在四個沉積序列中均無明顯的變化趨勢,表明福田紅樹林在過去50年的沉積環境相對穩定,水動力變化不大,主要原因為四個采樣點均位于保護區的核心區域,沉積環境長期穩定,使得沉積物以細顆粒粉砂和粘土為主,粒徑變化較小。但是,如上所述,灘涂樣點TT柱的空間位置使得其粒度指標對水動力變化相對敏感,其41—44 cm(1961—1965)處出現Mz和Md的連續極低值,說明此時期深圳灣環境水動力發生了急劇的變化。相關歷史資料表明,1961—1965年間影響深圳灣的臺風次數達9次,其中15級以上強臺風1次,17級以上超強臺風2次,特別是在1964年出現了研究年限(1954—2014)中的最強臺風SALLY,其中心風力達17級以上,中心氣壓895 hpa,對深圳灣沿岸水體造成極大擾動。因此我們推測,TT柱在41—44 cm處的粗顆粒沉積由當時強烈的臺風活動所致。另外,由于營養物和重金屬對不同粒徑的顆粒物具有選擇性的吸附效應[53],其含量變化會受到沉積物粒度影響,因此這些指標在TT柱相對應的位置也出現同步的異常值(圖3)。

2.2.4有機指標及時空變化

福田紅樹林沉積物中TOC的變化范圍是0.85%至3.90%,平均含量為1.68%;C/N的變化范圍是6.52—16.17,平均值為9.12;δ13C的變化范圍是-29.0‰至-24.0‰,平均值為-26.5‰。

C/N和δ13C是判斷沉積物有機質來源的常用方法[54]。一般認為,C/N大于20代表沉積物有機質主要來源于陸地高等植物,比值小于10表示海洋藻類為有機質主要來源,而10—20的比值指示著陸源和海源的共同貢獻[55-56]。另一方面,δ13C主要用于區分不同植物對沉積有機物的貢獻,因為C3和C4植物在δ13C數值軸上具有明確的分區:C3植物的δ13C范圍為-34‰至-20‰,以-27‰左右居多;C4植物的δ13C范圍是-19‰至-9‰,以-13‰左右居多,例如海洋浮游植物的δ13C一般為-19‰到-9‰,落于C4植物區間[57];而紅樹是典型的C3植物,其δ13C范圍在-30.5‰到-23.4‰之間[58]。結合C/N和δ13C的結果,認為福田紅樹林沉積物有機質是紅樹、陸源和海源混合作用的結果,而這三個來源的貢獻度隨著時間和環境變化而變化。

從總體趨勢看,深圳灣沉積物有機指標的垂直變化具有明顯的規律,即過去50年內,TOC一直增長,C/N比值總體上升(TT柱除外),δ13C逐年偏負(BGR柱除外)。沉積物TOC增加與深圳灣沿岸區域的發展有密切關系,尤其是1985—1990年以后,隨著深圳經濟和人口的快速發展,越來越多的有機碳輸入到福田紅樹林濕地內。同時,大量的陸源輸入導致沉積物中C/N比值升高、δ13C降低。此外,80年代中期以后,福田紅樹林保護區建立,紅樹林生態系統得到恢復,濕地面積增加,使得沉積物中有機質的紅樹來源貢獻增大,δ13C值進一步降低。

2.3 紅樹林生態系統的穩態轉換及其啟示

各沉積柱的PCA分析結果表明第一軸PC1均為其系統中的最主要成分(不同沉積柱PC1和PC2的方差解釋度對比:HS柱為40.9% vs. 24.3%;BGR柱為43.6% vs. 25.2%;QQ柱為54.2% vs. 25.1%;TT柱為PC1 34.5% vs. 24.3%),反映了生態系統的主要變化趨勢。STARS對PC1的檢驗結果顯示,系統在研究時段內出現了一次穩態轉變(圖3):HS柱發生在1987年(25 cm,RSI=0.92),BGR柱發生在1981年(29 cm,RSI=1.36),QQ柱發生在1979年(31 cm,RSI=1.51),TT柱發生在1985年(25 cm,RSI=0.67)。這些結果一致表明,在過去50年中深圳紅樹林生態系統經歷了一次重大的狀態轉變,而轉變發生于80年代初期到中期,在沉積記錄中留下了明顯的印記。穩態轉換前(20世紀50—80年代),福田紅樹林沉積物重金屬(如Cu和Zn)、無機營養(如TP)和有機質(如TOC)盡管逐年增加,但含量仍處于較低水平。穩態轉換后(20世紀90年代至今),深圳灣陸源輸入增加,污染加劇,使得沉積物重金屬濃度(如Pb)和有機元素指標(如C/N和δ13C)發生明顯變化,濕地中營養物(如TN)快速累積,使得紅樹林生態系統質量下降。福田紅樹林生態系統的狀態突變反映了深圳灣總體環境在20世紀80年代的急劇變化,深圳灣生態系統的各個層次也對此作出了不同程度的生態響應。深圳灣的紅樹林覆蓋面積在穩態轉變過程中嚴重萎縮,1970年以前面積達10 km2,但在80年代初期大規模圍海造陸活動后,天然紅樹林大幅減少[59]。雖然在1990—2000年以后,相關部門通過人工造林,使得紅樹林面積得到一定恢復,但直至2007年,深圳灣原生和新生紅樹林的面積之和尚不及1970前歷史高位的一半,而且目前紅樹林還面臨著物種多樣性下降、生境破碎化等諸多問題[59-60]。1980—1990年期間,深圳灣的浮游植物群落發生明顯的變化,赤潮藻類多樣性增加,經常出現新的赤潮種,導致赤潮災害發生頻率升高,持續時間延長[61]。另外,由于福田紅樹林遭受破壞,棲息地消失,紅樹林內昆蟲群落種類急劇減少,海欖雌瘤斑螟等蟲害因此多次爆發[62]。

深圳灣的生態系統穩態轉變是多重人為因素共同作用的結果,既受經濟發展、人口增長、城鎮化和工業化過程等上層指標影響,也與土地利用方式改變、圍海造陸、陸源輸入增加、海水污染等下層指標有關,總體體現在深圳市改革開放初期社會經濟指標的爆發性增長。據《2015年深圳統計年鑒》,從1979到1990約十年間,深圳市人口從31.4萬增加到167.8萬;全市生產總值(GDP)從2.0億元增至171.7億元,翻了86倍;工業產值從0.2億元增至64.5億元,增長了322倍[37]。人口與經濟急劇增長必然引起深圳市土地利用類型的改變,城市建設用地因此增加,綠地減少。以福田區為例,2014年城市建設用地面積比1987年時增加81.2%,植被覆蓋度持續下降,已經徹底從鄉村景觀轉變為城市景觀[19]。另外,人口擁擠導致用地緊張,促使圍海造陸工程迅速展開。隨著土地利用方式改變和填海工程進行,陸源物質流失增加,深圳灣淤積率提高,底質污染物累積作用明顯,深圳灣的海水污染問題也日益突出。20世紀80年代,深圳灣流域的TN年平均入海通量達到10388.2T,TP則為2694.5T,使其海水中TN濃度年平均值達到2.4 mg/L,TP為0. 65 mg/L[47]。而90年代以前,整個深圳灣流域內只有一座污水處理廠(濱河污水處理廠,1984年投入運行第一期工程),其時整個海灣的污水處理率不足10%[47,63]。這一連串的社會經濟與生態環境影響在短期內快速疊加,外部脅迫增速超過深圳灣生態系統的自我調節速度,日積月累超過其閾值,最終導致難以扭轉的穩態轉變。

深圳灣生態系統發生重大轉變的時間節點是20世紀80—90年代,即改革開放早期,該結論與前人對珠江三角洲長期環境變化的研究結果一致[64-66],說明珠江三角洲和深圳灣的生態系統同步地響應了改革開放帶來的諸多環境變化。另外,深圳灣實際上一直是人類活動干擾強烈的海域,其所受的環境脅迫不單是來自深圳一側,也來自香港一側。香港在20世紀50—80年代經歷了三十年的經濟高速增長期,期間對深圳灣施加了持續的環境壓力,各種壓力源的延時協同效應削弱了系統的平衡彈性(恢復能力),使得深圳灣系統越發偏離原始狀態。深圳在80年代的突然崛起似乎更像是壓垮駱駝的最后一根稻草,在其強力脅迫下深圳灣生態系統最終越過生態閾值,轉換成另外一種系統狀態。目前,深圳灣的環境形勢局部有所好轉(例如海灣內無機磷鹽含量在逐步下降),但總體仍然十分嚴峻,存在海洋污染(海水質量全年劣于最差的國家四類標準)、濱海濕地功能退化、海洋生物多樣性低、赤潮事件頻發等問題。因此,繼續提高深圳灣沿岸的污水治理率,削減污染排放通量,擴大濕地保護區面積,開展濕地生態修復工程,提高公民生態環保意識等命題是未來深圳灣生態管理工作的重要目標。從更高層次上說,深圳灣生態系統的穩態轉變是粵港澳大灣區過去50年經濟高速發展所帶來的環境代價。未來粵港澳大灣區的建設應該是生態與經濟發展協調并重,在建設過程中應切實貫徹生態文明理念,將穩態轉換理論納入到實際的生態管理范疇中:定量檢驗穩態轉換,厘定主要環境壓力源,以生態閾值為參考建立早期預警與風險評估機制,以遲滯效應為指導理論實施生態修復工作等。

3 結論

(1)多重沉積物生物地球化學指標表明,深圳灣福田紅樹林生態系統在20世紀80年代初到中期發生了明顯的系統穩態轉變。沉積物記錄中的重金屬、營養鹽、有機質等多重指標的含量在穩態轉變前后存在顯著的差異。

(2)深圳灣生態系統發生穩態轉變的誘導因子具有多面性:社會經濟的高速發展、人口爆增、快速城市化、土地利用方式改變、填海工程、陸源輸入、海水污染等社會和環境因素均與穩態轉變過程有著直接或間接的關聯。