女性社會企業家創業動機、社會拼湊與反貧困創新績效關系研究

汪忠 雷冬娣 唐苗

摘 要:“貧困女性化”的社會趨勢顯著,女性事實上成為全球反貧困的主要對象和反貧困的主要力量。女性社會創業作為反貧困創新的形式之一,卻并未得到學者們的重視,相關研究非常缺乏。通過對國內外有關女性社會創業、社會拼湊理論文獻的系統梳理構建了相對完整的理論基礎,進一步豐富了社會創業領域的性別研究與拼湊研究。為分析女性社會企業家的創業動機、社會拼湊與反貧困創新績效之間的關系問題,運用SEM方法對206份問卷分析后得出以下結論:女性社會企業家生存型動機與社會拼湊負相關,事業型動機與社會拼湊正相關;社會拼湊與女性社會企業家的反貧困創新績效正相關;社會拼湊在女性社會企業家創業動機與反貧困創新績效之間具有中介作用。

關鍵詞: 女性社會企業家;社會拼湊;反貧困創新績效

中圖分類號:F832.8 文獻標識碼: A 文章編號:1003-7217(2020)06-0094-09

一、引 言

聯合國將婦女賦權定位為2030年可持續發展議程的核心。習近平總書記在2018年提出“引導婦女在祖國改革開放的偉大事業中實現自我發展”,婦女發展部認真貫徹習近平總書記系列講話精神,重點推進“創業創新巾幗行動”“鄉村振興巾幗行動”和“巾幗脫貧行動”取得了重大成效,截至2019年,全國婦聯已建成336個女性創業脫貧示范基地,培養了10萬多名女性創業者。女性創業被認為是反貧困、提高地位的重要途徑[1]。女性創業動機可分為兩種:生存型動機與事業型動機[2],生存型動機長期占據我國女性創業的主導地位[3]。女性由于受家庭經濟、利他主義、情感滿足、社會需求等因素影響,以其獨有的“關懷倫理傾向”[4]與“社會創業機會識別”兩大優勢,積極投身于社會創業,成為了反貧困創新的重要力量[5],積極實現了自身反貧困與帶動周邊人群減貧。女性更傾向解決貧困、落后、環境等社會問題[6],“貧困地區女性更可能參與社會創業”[7]。婦、幼、老等弱勞動力是貧困地區從事農業生產的主力軍,也被稱為“386160部隊”,女性在鄉村振興中發揮著引領和核心作用。2020年,新冠肺炎肆虐,我國經濟鏈條和節奏被打斷,鄉村經濟凋敝,無法實現就業增收。鼓勵滯留鄉村的女性參與社會創業則逐步成為有效拉動內需、釋放農村內部就業潛力從而帶動鄉村振興的強有力舉措。

但女性社會企業家因兩性差異以及歧視性因素處于“邊緣”地位,加之社會企業的“獨特性”[8],使得女性社會企業家面臨著嚴峻的資源困境,解決這一問題具有必要性與迫切性。社會拼湊[9]是社會企業領域的新概念,主要解釋了社會企業如何在資源受限的環境中整合資源。但目前我國學者在研究社會創業的過程中直接套用了商業創業研究的資源拼湊理論,對商業創業與社會創業兩個領域的資源拼湊未進行區分[10],沒有考慮到社會創業的獨特性。社會拼湊作為女性社會企業家解決企業資源匱乏問題的關鍵手段,不僅能夠給女性社會企業家帶來創業能力、收入、個人影響力等個人績效的提高,也能夠幫助社會企業改善經濟績效和社會績效,尤其是能夠吸納貧困人口成為員工、供應商等合作伙伴,培育貧困人口的自我造血能力,確保反貧困的可持續性。

在我國脫貧攻堅的背景下,本文以我國女性社會企業家作為研究對象展開研究,目前女性參與鄉村振興的路徑機制及效應評價等并沒有得到廣泛的關注。此外,社會拼湊行為研究屬于相對較新的領域,可直接借鑒的文獻非常有限。鑒于此,本文首先對國內外有關女性社會創業、社會拼湊等領域的已有文獻進行梳理和總結,以盡可能地構建女性社會企業家的社會拼湊行為研究的理論基礎。并針對中國女性社會企業家的創業動機、社會拼湊、反貧困創新績效展開研究,采用SEM方法探究女性社會企業家創業動機、社會拼湊、反貧困創新績效之間的有效作用機制。

二、相關理論背景

用“gender/female/women/sex” “social bricolage” “social entrepreneurship/social entrepreneur”等關鍵詞在 Springer、Science Direct等數據庫中進行檢索,檢索到的英文文獻不足10篇(2019年數據),用類似關鍵詞在中國知網等數據庫檢索后成果也甚少。由此,只能對女性社會創業、社會拼湊理論分別進行檢索,盡可能地對已有文獻進行梳理和總結,構建出相關研究基礎。

(一)女性社會創業

社會創業在20世紀中期就已出現,相關研究近些年進入快速發展期,本文采用Dacin等[11]對社會創業的定義,即用商業運營手段創新解決社會問題,兼顧社會價值與經濟價值。關于社會創業和商業創業之間的區別,獨特而合理的觀點認為,主要區別在于社會價值創造和經濟價值創造的相對優先性[12],社會創業優先考慮社會價值創造。女性社會企業家,是指通過經營社會企業創新性地解決社會問題、創造社會價值以及幫助社會弱勢群體的女性[13]。女性社會企業家可分為:(1)為解決自身經濟問題而創立社會企業的貧困女性,即生存型動機主導的女性社會企業家。(2)為解決社會貧困問題而創立社會企業的非貧困女性,即事業型動機主導的女性社會企業家。

1.女性傾向于參與社會創業。

LEVIE等人[14]發現,男性參與商業創業比例是女性的兩倍;但女性參與社會創業的比例比男性更高。經梳理文獻發現,女性參與社會創業主要受“女性關懷倫理傾向”與“社會創業機會識別”兩大優勢影響:第一,女性關懷倫理傾向。部分性別比較實證研究表明,女性對社會的關愛傾向確實高于男性[15],女性的關懷倫理導向使她們比男性更容易培養真誠、洞察力、同情心、愛心等個人特質,不少研究發現,對女性而言,社會價值創造遠比經濟價值創造更重要[6]。結合社會學、心理學理論,HECHAVARRIA等[6]提出,女性的關懷倫理導向導致她們更傾向于將創造社會價值目標置于創造經濟價值目標之上,這在社會創業的情景中是至關重要的,女性的“敢于關心”[16]及與生俱來的社會價值目標,促使她們投入到社會企業的創建中。第二,社會創業機會識別優勢。女性的勞動力參與率、工作經驗水平往往低于男性,導致她們發現商業創業機會的概率偏低;相反,女性在承擔照顧家庭、養育孩子的責任時,女性對于社區存在的問題更為了解,她們可以敏銳地察覺到市場上對社區服務的需求,也就更能夠識別社會創業的機會。綜上所述,相對于商業創業而言,女性更加傾向于參與創建社會企業,成為女性社會企業家。

2.女性社會創業面臨著嚴峻的資源問題。

女性社會創業具有雙重“獨特性”:一是就性別而言,女性具有獨特性[17]。女性創業者在行業選擇、資源獲取等多個方面表現出較大的差異性。二是就創業組織而言,社會企業具有獨特性[18]。社會企業對創業背后純粹的經濟動機有著質疑[19],社會企業兼顧社會價值創造目標與經濟價值創造目標,具有雙重特性。女性社會創業的雙重“獨特性”使得女性在社會創業過程中面對的資源問題更加嚴重,具體原因如下:

第一,女性受收入、工作經驗、社會資本等因素的影響,所擁有的內部資源有限。第二,對女性角色的傳統認知使女性的創業行為受到質疑與社會排斥[20],所能獲取的外部資源有限。第三,大多數社會企業都布局在未被開發、經濟發展滯后的地區,資源的調動可能存在困難[21]。第四,劉志陽等[8]指出,社會企業的受益對象通常是處于“金字塔底層”弱勢群體,缺少正價支付能力,這加劇了社會企業的資源獲取方面的矛盾。

(二)社會拼湊理論

1.社會拼湊理論的緣起。

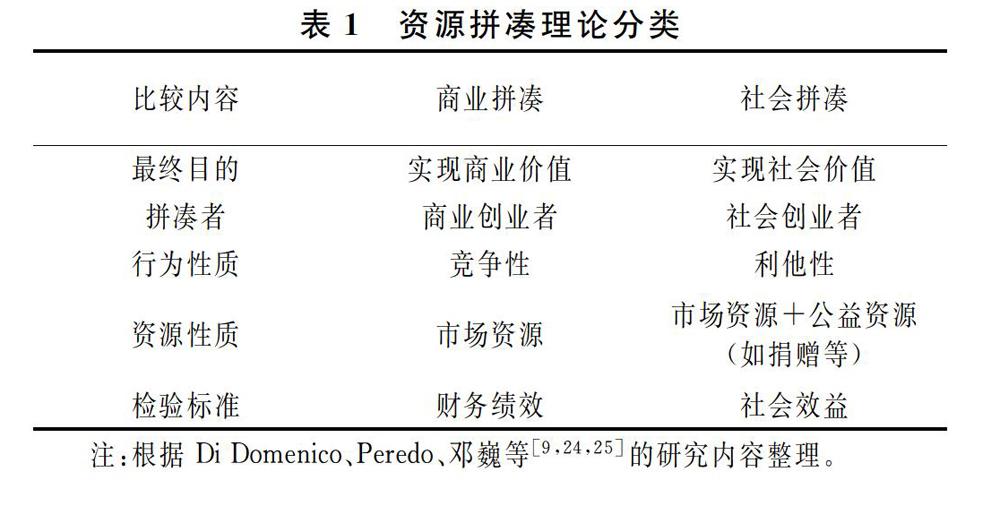

社會拼湊理論是由LEVI-STRAUSS[22]提出的資源拼湊理論發展而來的,資源拼湊理論被引入到創業領域后,學者們研究發現,由于拼湊主體的類型、性質不同,其影響新創企業績效的結果存在差異,這種差異同樣也存在于商業企業與社會企業之間。社會企業是為了社會價值創造目標而進行商業活動的組織[23],而商業企業則主要是追求財務自主,兩者目標不同,其績效衡量方式也不同。社會企業中,當我們考慮衡量拼湊后的企業績效時會發現,社會企業解決社會問題的能力是很難衡量的,財務指標也并不是衡量其所創造的社會價值的最佳手段。最合理的方式是,通過企業創新程度、社會影響等來衡量,這主要是因為社會創業者為社區提供的產品或服務是不可量化的。而在商業企業中,拼湊后的企業績效是可以通過企業規模、增長率、過程等來衡量。由于上述拼湊主體的不同而產生了分歧,資源拼湊理論逐漸分化為兩類:商業拼湊和社會拼湊,見表1。這一分類伴隨著 2006 年社會拼湊(Social Bricolage)概念的提出而逐漸清晰,DI DOMENNICO 等(2010)以“社會拼湊”指代社會創業領域為了實現社會價值而進行的拼湊行為。

2.社會拼湊理論內涵。

JEFF等(2011)對社會拼湊理論進行了初步界定,即利用手頭的一切資源,為解決傳統組織未能以適當方式解決的社會需求提供創新性的解決方案[26]。

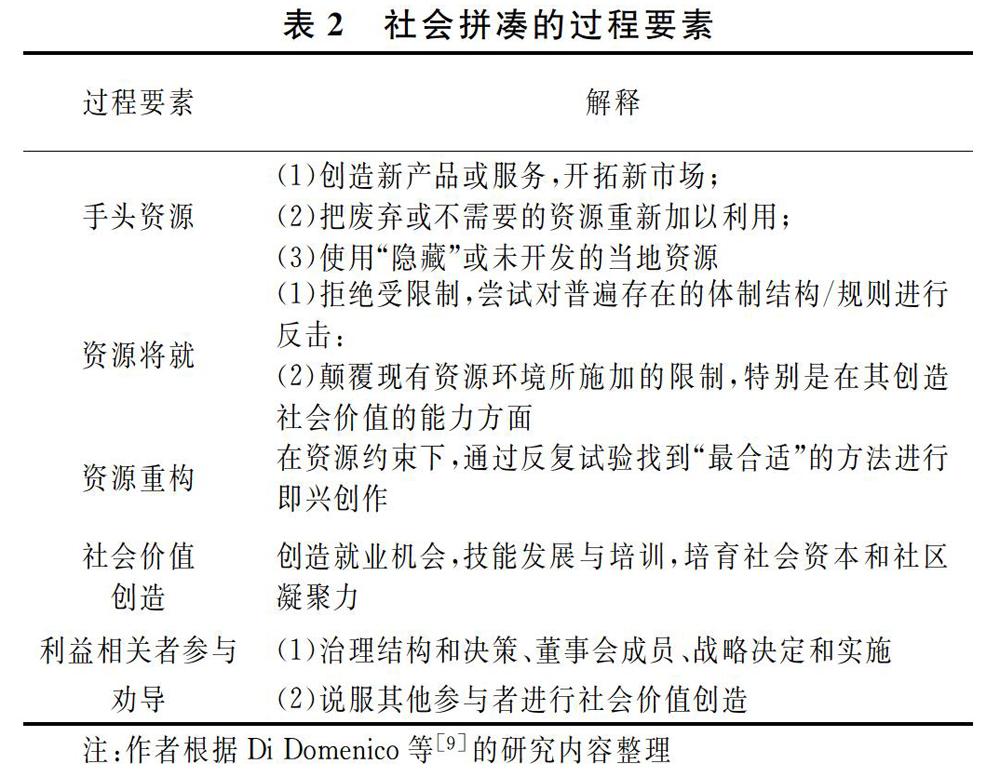

社會拼湊理論的奠基者DI DOMENNICO等(2010)專門對社會拼湊進行了較為完整的論述,將“社會拼湊”定義為表2所示的六個過程。社會拼湊擁有資源拼湊的核心特征,也具有其自身的特點——社會價值創造、利益相關者參與、勸導。

根據VANEVENHOVEN等[26]、MISAGH等[27]的研究,社會拼湊可分為內部拼湊(internal bricolage)和外部拼湊(external bricolage)。這兩種形式都為創業過程提供特定的功能,并對社會企業的發展至關重要。BAKER等[28]認為,內部拼湊指的是利用組織內部現有的資源,強調與個人有關,如個人經驗、教育背景等。外部拼湊指的是存在于外部環境中資源的組合,允許利用更廣泛的現有資源[29],可以是物理的,比如產品或機器,也可以是社交的,比如嵌入社會企業家的社交網絡。內部拼湊與外部拼湊對于社會企業的發展都極為重要。

在社會創業研究的文獻中,社會拼湊越來越被認為是解決貧困環境下資源約束的可行策略[30],社會拼湊對創新、社會企業績效和經濟增長的正向作用得到了眾多學者的肯定[31]。社會拼湊理論的提出有著獨特的價值與意義:一是將拼湊行為的實施者由商業企業擴展到了包含社會組織的社會創業領域,提出了“拼湊不是商業企業特有行為”的觀點。二是為資源拼湊提供了新的分類依據,即按照拼湊行為最終目的不同進行分類,此前,一般意義上的拼湊行為目的是追求企業經濟利益的實現和競爭壁壘,而社會拼湊卻有本質上的不同。三是社會拼湊概念的提出為社會創業研究提供了資源基礎理論。

三、研究假設

(一)女性社會企業家創業動機與社會拼湊

生存型動機主導的女性社會企業家創建社會企業受諸如經濟困境、失業、收入低等不利的外界因素所推動,屬于被動創業。“農業女性化”[32]、“貧困女性化”[33]的社會現象普遍。女性比男性更加沉穩內斂、注重現實,考慮問題也更加全面,往往經過深思熟慮才會選擇創業,因此,當女性對于經濟狀況極度不滿時往往具備了充分的生存型動機。具有生存型動機的女性由于對其所具備的知識、技能、經驗不夠自信,害怕創業失敗[34],因此在進行創業時,趨于謹慎與保守,偏向于選擇在自身所熟悉的農林牧漁等農業領域或手工、服務等非農領域創辦社會企業。生存型動機主導的女性社會企業家通常分布在農村、城郊等地區,面臨的創業環境、資源環境較為艱難。此外,與男性相比,女性往往具有強烈的風險規避意識[35],這使得她們不愿意承擔社會企業倒閉帶來的負債,因而在強烈生存型動機的驅動下,她們只能更加積極地開展社會拼湊活動,充分利用好手頭資源,將現有的、未使用的資源進行組合,以改進現有的產品和服務,為當前類型的客戶創造更多的社會價值,促進社會企業的發展。因此:

H1a 女性社會企業家生存型動機與社會拼湊正相關。

事業型動機主導的女性社會企業家受諸如成就感、自我控制、信心、自主意識等內在激勵因素所推動,屬于主動創業。基于激勵因素的差異性,女性社會企業家除了需要創業資金、場地、產品原料等基礎資源外,更需要社會資本來獲取關鍵性資源。對于女性社會企業家來說,社會拼湊的來源一般有3種形式:家庭內關系網絡、家庭外關系網絡、社團關系網絡[36]。事業型動機的女性傾向于同時開展內部拼湊與外部拼湊活動。在充分利用內部資源的同時,還會勸導個人、相關的公共機構以及其他社會和商業組織等更多的利益相關者參與,從而增加客戶范圍,降低生產成本。此外,由于事業型動機主導的女性社會企業家往往追求在創造社會價值的過程中實現自我,具有高度的社會責任感,這些特征能夠為利益相關者或潛在資源提供者獲得更高程度的信任感和安全感,同時也使他們更愿意提供相關資源。因此:

H1b 女性社會企業家事業型動機與社會拼湊正相關。

(二) 社會拼湊與女性社會企業家反貧困創新績效

反貧困創新的衡量和評估標準主要集中在貧困人口和社群的存量資本增長與增量資本提高。存量資本表現在收入、居住和生活條件的改善等方面;增量資本表現在創新能力、社會參與能力、認知能力、社會影響力等方面。社會拼湊所涉及的資源來源遍布整個利益相關者網絡,具有創造性、創新性、靈活性。社會拼湊是社會企業家以創新的方式處理資源短缺能力的體現。WITELL等[37]指出,社會拼湊要求社會企業家具備以下能力:積極應對資源稀缺、運用手頭資源、臨時重組資源、與外部伙伴建立聯系。由此可知,社會拼湊能促進女性社會企業家在不斷優化資源配置的過程中提高社會企業績效,從而獲得收入增加、生活條件改善等存量資本,同時也獲得資源利用能力、認知能力、創新能力、社會參與能力等增量資本。

反貧困創新績效不僅體現在女性社會企業家自身,還體現在利益相關者身上。社會拼湊不僅強調重新審視手頭現有資源的價值與功能,還強調要將扶貧對象和外部利益相關者有效整合到扶貧工作中。一方面,女性社會企業家運營企業的過程中使貧困人口成為員工、供應商、客戶或所有者,也利用其盈余或利潤以及資源來幫助貧困人口成為價值鏈管理、社區治理上的合作伙伴以及成為社區、行業和社會轉型上的合作伙伴;激發他們的主人翁責任感,培育貧困人口自我造血能力,確保反貧困的可持續性。另一方面,女性社會企業家邀請外部利益相關方參與有利于完善企業治理結構,避免社會企業的使命漂移,此外,多方參與扶貧有利于加速扶貧攻堅的進程[38]。因此:

H2 社會拼湊與女性社會企業家反貧困創新績效正相關。

(三)社會拼湊的中介作用

我國的社會企業發展還很不成熟,在發展初期很難吸引利益相關者的參與和社會資源的支持,導致社會企業發展動力不足。而女性社會企業家多分布在欠發達地區,大多數社會企業都在有限的資源下運作,即使在資源較多的發達地區,社會目標和財政回報之間的緊張關系也使資源的調動變得困難。一方面,社會企業發展需要的資金、物資與人力等優質資源稀缺,資源成本高。另一方面,利益相關者的參與能夠為社會企業的發展“保駕護航”,分擔運營風險[39]。社會拼湊是女性社會企業家以創新的方式處理資源短缺能力的體現。擁有生存型動機、事業型動機的女性受內外部因素的驅動,通過創建社會企業來帶動自身及利益相關者減貧,并在社會企業的創建期、成長期不斷地整合利用手頭及周邊資源以獲得高反貧困創新績效。女性社會企業家的創業動機越強烈,社會拼湊活動的深度、廣度、頻度越高,反貧困創新的績效則越高。因此提出如下假設:

H3a 社會拼湊在生存型動機與女性社會企業家反貧困創新績效之間起中介作用。

H3b 社會拼湊在事業型動機與女性社會企業家反貧困創新績效之間起中介作用。

四、研究設計

(一)樣本選擇與數據特征

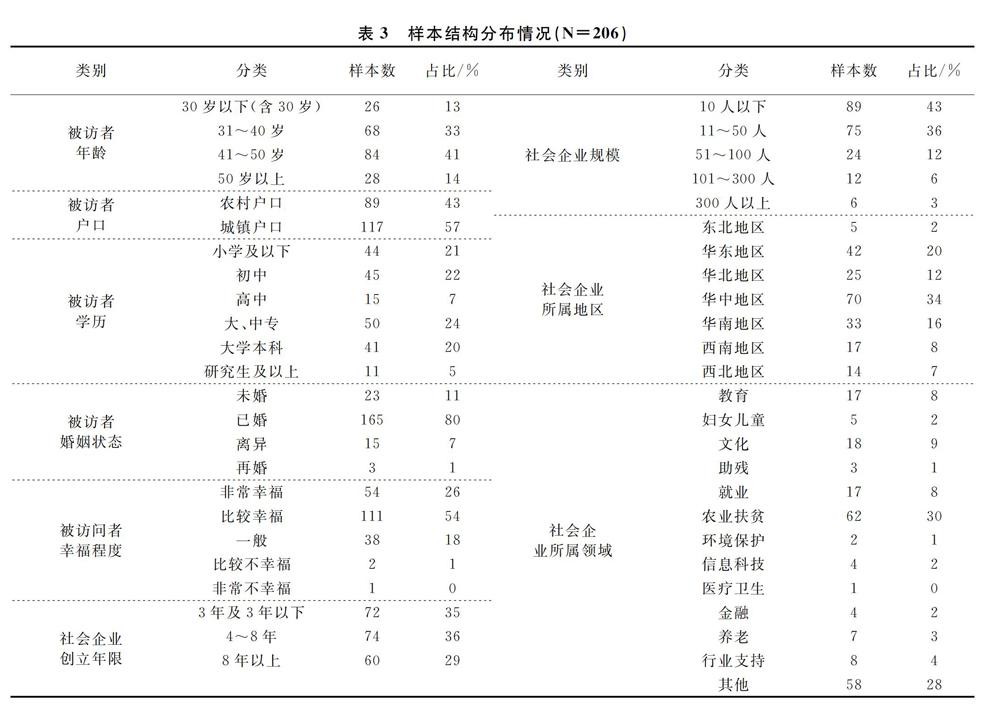

本研究數據于2019年2月至6月收集,并且得到了全國婦聯、湖南省婦聯、天津市婦聯、上海市婦聯等政府部門及各地區女企業家協會的支持。為使得樣本具有廣泛的代表性,本次調查在全國七大區均進行投放,東北地區占比2%;華東地區占比20%,華北地區占比12%,華中地區占比34%;華南地區占比16%;西南地區占比8%;西北地區占比7%。共回收有效問卷206份。具體樣本結構分布情況如表3所示。

(二)變量測量

量表采用Likert 5點計分法,1代表非常不符合,5代表非常符合。

1.創業動機。采用曾照英與王重鳴開發的成熟量表[2],將創業動機分為生存型動機與事業型動機,共8個題項。生存型動機的變量內部一致性Cronbachs a系數為0.851,事業型動機的變量內部一致性Cronbachs a系數為0.898。

2.社會拼湊。采用JEFF等[26]和MISAGH等[27]開發的成熟量表,共6個題項,內外部拼湊分別3個題項。社會拼湊的變量內部一致性Cronbachs a系數為0.811。

3.反貧困創新績效。借鑒陳勁等[5]的反貧困創新績效衡量的個體層面(存量資本、增量資本)、LIU等[40]提出的社會企業績效衡量的社會層面、經濟層面來綜合評定反貧困創新績效,共15個題項。變量內部一致性Cronbachs a系數為0.787。

4.控制變量。選擇女性創業者的年齡、戶口類型、教育背景、社會企業年限及社會企業規模作為控制變量。以往研究表明:創業者的個人特性會影響到社會拼湊的效果[41];企業年限與規模也會影響到社會拼湊及企業績效[42]。

五、實證分析

(一) 驗證性因子分析

采用AMOS 21.0進行驗證性因子分析,4因子模型的檢驗指標(x2/df=1.512,RMSEA=0.050,CFI=0.957;IFI=0.959;TLI=0.927)最為理想。

(二)共同方法偏差檢驗

共同方法偏差是采用問卷法收集數據的常見問題,由于每份問卷數據來源于女性創業者匿名填寫,會存在自我報告偏差及受環境、理解等因素影響造成誤差。采用Harman單因素分析法檢驗共同方法偏差,未進行旋轉后有10個大于1的公因子被抽取出來,且第一個因子對總變異的解釋率為19.104%,未到達40%的判斷標準,表明共同方法偏差不嚴重。

(三)變量間相關分析

描述統計結果如表5所示。將年齡、戶口類型、教育背景、社會企業年限、社會企業規模設為控制性變量。生存型動機與事業型動機(r=0.246,p<0.01)、社會拼湊(r=0.183,p<0.01)、反貧困創新績效(r=0.232,p<0.01)呈顯著正相關關系,事業型動機與社會拼湊(r=0.407,p<0.01)、反貧困創新績效(r=0.387,p<0.01)呈顯著正相關關系,社會拼湊與反貧困創新績效呈顯著正相關關系(r=0.594,p<0.01)。以上結果為假設檢驗提供了一定的證據。

(四)整體模型檢驗

采用AMOS 21.0軟件構建結構方程模型,使用最大似然估計方法判斷路徑是否成立。為了獲得穩定的結果,本文采用bootstrap方法對206個樣本數據“抽出放回”2000次抽樣,最終得到的模型路徑見圖2,x2/df=1.599,RMSEA=0.054,CFI=0.946;IFI=0.949;TLI=0.915。上述擬合度指標表明模型的整體擬合情況良好。

在控制了女性企業家年齡、戶口類型及社會企業規模與年限對反貧困創新績效的影響后,模型路徑系數見表6。

結果顯示:生存型動機與社會拼湊之間的路徑系數為-0.071,且P值小于0.05,表明生存型動機對社會拼湊有顯著的負向影響,因此H1a的檢驗不通過;但是,生存型動機與反貧困創新績效之間卻有顯著的正向關系,P值小于0.001,說明女性社會企業家的生存型動機越強烈,越可能實現高反貧困創新績效。

“女性社會企業家生存型動機與社會拼湊正相關”的假設未能通過驗證,可能有以下三個方面原因:第一,生存型動機主導的女性社會企業家多半是由處于“社會邊緣狀態”的農民、普通工人或下崗工人轉變過來的,其教育程度、工作經驗及社會網絡與事業型動機的女性社會企業家相比,均存在一定劣勢[43],較難開展社會拼湊活動獲取資源。第二,女性參與社會網絡的行為會受到限制,比較難調動資源。此外,女性普遍存在社會網絡“回報欠缺”[44]的問題。第三,生存型動機主導的女性社會企業家選擇創業的機會成本低[45],生存型保障和服務型保障制度又不完善,諸多因素限制了生存型動機主導的女性社會企業家對自我的認知,使得她們不期望擁有高績效的社會企業,其創業活動更多是自我雇傭和被動創業[46],社會拼湊活動也變得相對被動。

事業型動機與社會拼湊之間存在顯著的正向影響關系(路徑系數為0.124,P值小于0.05),因此H1b檢驗通過;事業型動機與反貧困創新績效之間具有顯著的正向影響關系,P值小于0.001,表明女性社會企業家的事業型動機越強烈,越可能激發其社會拼湊行為,進而帶來女性社會企業家反貧困創新績效的大幅提升。

社會拼湊與反貧困創新績效之間的路徑系數為0.668,且P值小于0.05,表明社會拼湊對反貧困創新績效有顯著的正向影響,因此H2檢驗通過。

為了判斷社會拼湊在女性社會企業家創業動機與反貧困創新績效之間是否起著中介作用,本文使用置信區間法進行驗證,同時計算了Bia-Corrected置信區間和Percentile置信區間的值以提高數據穩健性,結果見表7。

生存型動機對反貧困創新績效的總效果點估計值為0.137,且兩個置信區間的值都不包含0,表明總效果顯著。生存型動機通過社會拼湊對反貧困創新績效的間接效果產生影響(兩個置信區間都不包含0),說明社會拼湊在生存型動機與反貧困創新績效之間起中介作用,因此H3a檢驗通過。由于生存型動機對反貧困創新績效的直接效果也是顯著的(兩個置信區間都不包含0),所以社會拼湊在生存型動機對反貧困創新績效的影響中起部分中介作用。

事業型動機對反貧困創新績效的總效果點估計值為0.258,標準誤為0.077,兩個置信區間的值都不包含0,說明事業型動機對反貧困創新績效的總效果是顯著的。事業型動機通過社會拼湊會對反貧困創新績效產生間接影響(兩個置信區間值都不包含0),說明社會拼湊在事業型動機與反貧困創新績效的關系中起著中介作用,因此H3b檢驗通過。同時,事業型動機對反貧困創新績效的直接影響路徑并不存在(其中一個置信區間值包含0),所以社會拼湊在事業型動機對反貧困創新績效的影響中起完全中介作用。

六、研究結論與討論

(一)研究結論

聚焦女性社會企業家,研究具有不同種類創業動機的女性社會企業家如何通過社會拼湊來促進社會企業成長與實現反貧困的機理路徑及效應評價。

研究第一路徑表明女性社會企業家生存型動機與社會拼湊負相關;社會拼湊與女性社會企業家的反貧困創新績效正相關;社會拼湊在生存型動機對反貧困創新績效的影響中起部分中介作用。具有生存型動機的女性社會企業家對創業所帶來的預期回報、績效期望值較低,且容易獲得家庭收入支持,所以社會拼湊促進反貧困創新績效的提升。

研究第二路徑表明女性社會企業家事業型動機與社會拼湊正相關;社會拼湊與女性社會企業家的反貧困創新績效正相關;社會拼湊在事業型動機對反貧困創新績效的影響中起完全中介作用。具有事業型動機的女性社會企業家易受到社會歧視性因素的影響,不易得到家庭收入支持。她們只能積極地聯合內外部利益相關者進行社會拼湊,促進反貧困績效的提升。

(二)研究貢獻

首次將“社會拼湊”理論引入國內。目前國內學者對于社會創業仍然沿用商業創業的資源拼湊。本文對比分析了商業拼湊與社會拼湊之間的區別,梳理歸納了社會拼湊的理論內容,及其在女性社會企業家創業動機與反貧困創新績效之間的中介作用。

本文在反貧困績效衡量方面不局限于組織績效,將女性社會企業家個人績效也納入了績效評定的范疇。女性、農民等群體反貧困創新績效包括創業行為帶來的個人績效[47,48]這一維度的引入使我們更加關注創業者個體的績效。

(三)未來展望

雖然本研究具有一定理論和實踐意義,但仍然存在一些不足:(1)本文未考慮到其他內外部環境因素可能在此傳導路徑中的影響和作用,未來可加入相應變量,研究其在中間的調節作用,以彌補研究的完整性。(2)本文將社會拼湊作為一個整體變量進行研究,但未討論不同類型的社會拼湊對女性社會企業家反貧困創新績效的影響;未來,可對比分析內部拼湊與外部拼湊的不同作用效果。(3)本文通過SEM探討了女性社會企業家創業動機、社會拼湊、反貧困創新績效之間的作用機制;但對觸發高反貧困創新績效的前因構型仍不甚明了,未來需要進一步采用fsQCA方法考察因素組合影響效應。

參考文獻:

[1] 姚曉芳,代宇.國內女性創業研究述評[J].經濟問題探索,2011(1):94-98.

[2] 曾照英, 王重鳴. 關于我國創業者創業動機的調查分析[J]. 科技管理研究, 2009, 29(9):285-287.

[3] 錢永紅.女性創業意向與創業行為及其影響因素研究[D].浙江大學博士論文,2007.

[4] Buttner H E, Moore D P. Women's organizational exodus to entrepreneurship:Self-reported motivations and correlates with success[J]. Journal of Small Business Management,1997,351(1):34-46.

[5] 陳勁,尹西明,趙闖,等.反貧困創新:源起、概念與框架[J].吉林大學社會科學學報,2018,58(5):33-44.

[6] Hechavarri'a D M.Taking care of business: The impact of culture and gende ron entrepreneurs' blended value creation goals[J]. Small Business Economic, 2017, 48:225-257.

[7] Erie J, Hart M. Business and social entrepreneurs in the UK: Gender, context and commitment[J]. International Journal of Gender and Entrepreneurship, 2011,3(3) :200-217.

[8] 劉志陽,莊欣荷,李斌.地理范圍、注意力分配與社會企業使命偏離[J].經濟管理,2019,41(8):73-90.

[9] Di Domenico M L,Haugh H,Tracey P. Social bricolage: Theorizing social value creation in social enterprises[J]Entrepreneurship Theory and Practice,2010,34(4): 681-703.

[10]張秀娥,張坤.創業導向對新創社會企業績效的影響——資源拼湊的中介作用與規制的調節作用[J].科技進步與對策,2018,35(9):91-99.

[11]Dacin M T,Dacin P A,Tracey P.Social entrepreneurship:A critique and future directions[J].Organization Science,2011,22(5).1203-1213.

[12]嚴中華,杜海東,孫柳苑.社會創業與商業創業的比較研究及其啟示[J].探索,2007(3):79-82.

[13]嚴維佳.社會企業家的內涵與界定:基于社會創新的視角[J].西北大學學報(哲學社會科學版),2013,43(5):111-114.

[14]Levie J, Harding R, Brooksbank D,et al. Measuring social entrepreneurship: Lessons from three years of experimentation by the UK GEM team[A].Babson-Kauffman Entrepreneurship Research Conference[C].Madrid,2006.

[15]Jaffee S, Hyde J S. Gender differences in moral orientation: A meta-analysis[J].Psychological Bulletin,2000,126(5), 703.

[16]Van Den Heuvel G, Soeters J, Gssling T.Global business, global responsibilities[J]. Business & Society,2011,53(3):378-413.

[17] 李紀珍,周江華,谷海潔.女性創業者合法性的構建與重塑過程研究[J].管理世界,2019,35(6):142-160,195.

[18] Molecke G,J Pinkse .Accountability for social impact:A bricolage perspective on impact measurement in social enterprises[J].Journal of Business Venturing,2017,32(5):550-568.

[19] Stinchfield B T,R E Nelson ,M S Wood. Learning from levi-strauss legacy:Art, craft, engineering,bricolage,and brokerage in entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2013,37(4):889-921.

[20] 金一虹.婦女貧困的深層機制探討[J].婦女研究論叢,2016(6):10-12.

[21] Mair , Johanna, Ignasi Marti. Social entrepreneurship research:A source of explanation,prediction,and delight[J].Journal of World Business,2016,41(1):36-44.

[22] Levi-Strauss C.The savage mind[M].University of Chicago Press, Chicago, IL,1967.

[23] 潘小娟.社會企業初探[J].中國行政管理,2011(7):20-23.

[24] Peredo A M,Chrisman J J.Towards a theory of community-based enterprise[J].Academy of Management Review, 2006(31),309-328.

[25] 鄧巍,梁巧轉,范培華.創業拼湊研究脈絡梳理與未來展望[J].研究與發展管理,2018,30(3):145-156.

[26] Vanevenhoven J, D Winkel D,Malewicki W L,et al.Varieties of bricolage and the process of entrepreneurship[J].New England Journal of Entrepreneurship, 2011,14(2):53-66.

[27] Misagh Tasavori,Calebkwong,Sarikapruthi.Resource bricolage and growth of product and market scope in social enterprises[J].Entrepreneurship & Regional Development,2018,30:3-4,336-361.

[28] Baker,Ted,Annes. Miner, Dale T.Eesley. Improvising firms: Bricolage,account giving and improvisational competencies in the founding process[J].Research Policy,2003,32(2): 255-276.

[29] Dacin, Peter A M, Tina Dacin, Margaret Matear.Social entrepreneurship: Why we don't need a new theory and how we move forward from here[J].Academy of Management Perspectives 2010,24 (3): 37-57.

[30] Desa, Geoffrey. Resource mobilization in international social entrepreneurship: Bricolage as a mechanism of institutional transformation[J].Entrepreneurship: Theory & Practice 2012,36 (4): 727-751.

[31] 祝振鐸.創業導向、創業拼湊與新企業績效:一個調節效應模型的實證研究[J].管理評論,2015(11):57-65.

[32] 陳曉宏.農村女性創業問題初探[J].中共福建省委黨校學報,2011(1):73-77.

[33] 張穎莉,游士兵.貧困脆弱性是否更加女性化?——基于CHNS九省區2009年和2011年兩輪農村樣本數據[J].婦女研究論叢,2018(4):33-43,121.

[34] 林琨. 廣西女性創業者創業動機研究[D].廣西大學,2019.

[35] Cliff J E . Does one size fit all? Exploring the relationship between attitudes towards growth, gender, and business size[J]. Journal of Business Venturing, 1998, 13(6):523-542.

[36] 費涓洪.社會資本與女性創業——上海30位私營企業女性業主的個案調查[J].中華女子學院學報,2005,17(2):51-56.

[37] Witell L H, Gebauer E, Jaakkola W,et al.A bricolage perspective on service innovation[J].Journal of Business Research,2017,79: 290-298.

[38] 李健,張米安,顧拾金.社會企業助力扶貧攻堅:機制設計與模式創新[J].中國行政管理,2017(7):69-74.

[39] 劉志陽,莊欣荷.社會創業定量研究:文獻述評與研究框架[J].研究與發展管理,2018(2):123-135.

[40] Liu G, Eng T Y, Takeda S.An investigation of marketing capabilities and social enterprise performance in the UK and Japan[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2015,39 (2):267-298.

[41] 汪忠,詹旎萍,王爽爽.社會創投、資源獲取與社會企業績效關系研究[J].財經理論與實踐,2019,40(1):84-89.

[42] 易朝輝,羅志輝,蘭勇.創業拼湊、創業能力與家庭農場創業績效關系研究[J].農業技術經濟,2018(10):86-96.

[43] 王旭,朱秀梅.創業動機、機會開發與資源整合關系實證研究[J].科研管理,2010,31(5):54-60.

[44] 程誠,王奕軒,邊燕杰.中國勞動力市場中的性別收入差異:一個社會資本的解釋[J].人口研究,2015,39(2):3-16.

[45] 金一虹.婦女貧困的深層機制探討[J].婦女研究論叢,2016(6):10-12.

[46] 李新春,葉文平,朱沆.社會資本與女性創業(1)——基于GEM數據的跨國(地區)比較研究[J].管理科學學報,2017,20(8):112-126.

[47] 羅明忠,陳明.人格特質對農民創業績效影響的實證分析——兼議人力資本的調節作用[J].華中農業大學學報(社會科學版),2015(2):41-48.

[48] 丁高潔,郭紅東.社會資本對農民創業績效的影響研究[J].華南農業大學學報(社會科學版),2013,12(2):50-57.

(責任編輯:王鐵軍)