文獻引證視角下近現代目錄學研究流變過程

沈宸 袁曦臨

摘 要 近現代目錄學研究經歷了相對曲折的變化過程,分析其變化原因,可以為目錄學的發展指明方向。本研究依據目錄學學科歸屬調整的5個歷史階段,對不同階段目錄學學術專著的被引狀況及學科類別進行比較,總結近現代目錄學研究的流變過程。調查發現,近一個世紀目錄學研究呈現出產出量有所衰退,但其影響的學科范圍在擴大的二律背反現象,導致產生這一現象的主要原因是目錄學學科歸屬變動頻繁,目錄學研究者的研究重心隨之調整轉移。

關鍵詞 目錄學 文獻引證 圖書引文分析 流變

分類號 G250

DOI 10.16810/j.cnki.1672-514X.2020.10.012

Abstract Modern bibliographic research has undergone a relatively tortuous change process. Analyzing the reasons for its change can indicate the direction of the future development of bibliography. According to the 5 historical stages of subject classification adjustment of bibliography, this paper compares the citation status and subject categories of bibliographic academic monographs in different stages, and summarizes the rheological process of modern bibliographic research. The investigation found that bibliographic research in the past century has shown a decline in research output, but the subject range of its influence is expanding. The reason is that the subject attribution changes frequently, which affects the research center of bibliography researchers to adjust and shift accordingly.

Keywords Bibliography. Literature citation. Book citation analysis. Rheology.

0 引言

余嘉錫在《目錄學發微》中說,“治學之士,無不先窺目錄以為津逮,較其他學術,尤為重要”,在他看來,“凡目錄之書,實兼學術之史,賬簿式之書目,蓋所不取也”[1]。換言之,就是認為目錄學的宗旨在于治學術史,而不僅僅是編制書目索引。目錄學扮演了學術門徑的角色,學者通過判別文獻的真偽,考證圖書篇目的分合,達到治學之目的,因此,目錄學不僅是文史研究的主要路徑和方法,其本身也是學術史研究的重要組成部分。作為一個歷史悠久且重要的學科,目錄學近年來無論是學科地位,還是研究成果均呈現出衰減之勢,現有目錄學研究的重心越來越轉向知識組織等領域[2]37。然而,僅僅通過表相就確認目錄學研究已經走向衰弱是武斷的,必需要深入到目錄學研究過程的內部,去考察不同歷史時期目錄學研究的特點,才能判斷和印證當代目錄學研究是否真的面臨萎縮衰退的局面,揭示其發展、轉折、變化的原因,進而預測目錄學研究的未來走勢。

1 相關研究

早在1995年,代根興等學者就對80年代中國目錄學研究的主要成就進行了總結和分析,通過對這個時期的論著數量、研究內容、研究方法和研究力量進行歸納,揭示我國目錄學研究中存在的問題和未來的發展方向[3]。21世紀初,陳銘、鄭建明對20世紀90年代的目錄學研究情況進行了綜述,將目錄學的研究細分成基礎理論、目錄學方法、分支學科、目錄學史、國外目錄學和書目情報工作理論及實踐等研究方向,提出新世紀目錄學研究應向著分化與綜合、整體化與科學化的方向發展[4]。相關的論文還有鄭永田對2000年以來目錄學研究的發展情況的綜述[5]。王瑋則從相對客觀的角度,對1998年到2002年之間目錄學論文的發文量、目錄學與圖書館學各子類的發文量對比、論文作者隊伍、論文分布情況以及目錄學在《圖書與情報》期刊中的欄目設置這幾個方面進行分析,得出目錄學研究在整個圖書館學領域內處于弱勢,其發展趨勢呈萎縮狀這一結論[6]。2017年胥偉嵐等人利用關鍵詞共現與可視化方法,對2006年到2015年目錄學研究論文的關鍵詞進行詞頻分析,歸納了近十年目錄學研究的主題,綜合評述近十年目錄學研究的特點,并探討未來值得關注的方向[7]。

可以看出,學者們的研究主要是基于目錄學以及圖書館學研究領域的內部,而較少把關注視角投注到目錄學和圖書館學領域之外的學術影響力。故本研究從文獻引證的角度出發,對近現代目錄學不同歷史時期的研究狀況及其在本學科內外的影響進行考察和分析,以彌補這一認識視角的缺失。

2 研究設計

2.1 研究對象

本文通過“超星發現”這一系統,以“中文”為語種,“圖書”為文獻類型,以“中圖分類號”為檢索字段,以“G257(目錄學)”為檢索詞,不限制年代,檢索后得到作者的總數為49人,經調查后除去古代作者1人,共48位作者。因此,本文將以這48位目錄學專家以及其在目錄學領域發表的著作為研究對象。2.2 研究方法

引文分析法能有效反映某一文獻在相關領域的學術價值、影響力及影響范圍等特征,揭示文獻之間、作者之間或者學科之間的關聯關系[8]。就本研究的目的而言,針對目錄學專著進行文獻計量和內容分析,更能揭示出目錄學學科發展和研究的脈絡。據劉宇等人的研究成果,民國時期圖書館學研究主要分為管理和文史兩大范式[9],作為圖書館學的下位類,目錄學的研究多為文史范式;建國之后的50年代即開始學科專業改造[10],1964年在由聶榮臻主持制定的國家學位條例的學科分類表中,圖書館學被劃歸入文學門類。直至1983年3月公布《高等學校和科研機構授予博士和碩士學位的學科、專業目錄》(試行草案),圖書館學仍被列于文學門類下。1988年10月,高校學科專業目錄修訂,圖書館學被改置于理學門類。而到了1997年,學科專業目錄版本修訂后新增了管理學門類,圖書館學歸屬管理學門下。

依據上述學科歸屬的演變過程,可對目錄學研究進行如下分期:(1)1949年以前:文學與史學學門兼有;(2)1950—1964年:文學學門(未以文件形式確定);(3)1965—1988年:文學學門;(4)1989—1997年:理學學門;(5)1998—2019年:管理學學門。根據上述分期劃分標準。按不同時間區間分段闡述該時期的目錄學專家在目錄學領域進行理論研究的合作關系及被引狀況等,并通過不同歷史時期之間的對比分析,最終歸納出近現代目錄學研究在流變過程中的特征及其影響。

這里對數據的獲取方式做一個說明:(1)出版圖書總量即合并不同版本版次后的圖書總量,總被引頻次、被引頻次平均數、最高被引頻次、最低被引頻次、引證期刊總量、引證圖書總量這7個數據指標均通過超星發現系統所公布的引證信息直接獲取;(2)合作作者是通過檢索該作者所著全部中文著作后,利用超星發現系統的可視化分析功能所提供的相關作者信息得到,取合作著作數量前5位作者,其目的是為了了解目錄學領域的研究合作情況;(3)合作作者所在學科類屬,是通過檢索該作者的每一個合作者所著全部中文圖書后,利用超星發現系統的可視化功能提供的學科分類信息,取其中除“綜合性文獻”外占比最大的學科分類得到,其目的是為了考察目錄學研究者的跨學科研究合作情況;(4)涉及學科分類,是通過檢索該作者所著全部中文著作后,利用超星發現系統可視化分析功能所提供的學科分類信息,取其中除目錄學所處的“文化、科學、教育、體育”這一分類外,位列前5的學科分類,其目的是考察目錄學研究者的專業泛化和專業拓展情況;(5)對于不同版本的同一著作視作同一本書,對其總被引頻次計算是對每一版本被引頻次進行加總;(6)跨時段的作者將對其數據分時段進行獲取。數據獲取的截止時間為2019年1月30日。

3 近現代目錄學研究過程考察及其學術影響分析

3.1 1949年以前的目錄學研究

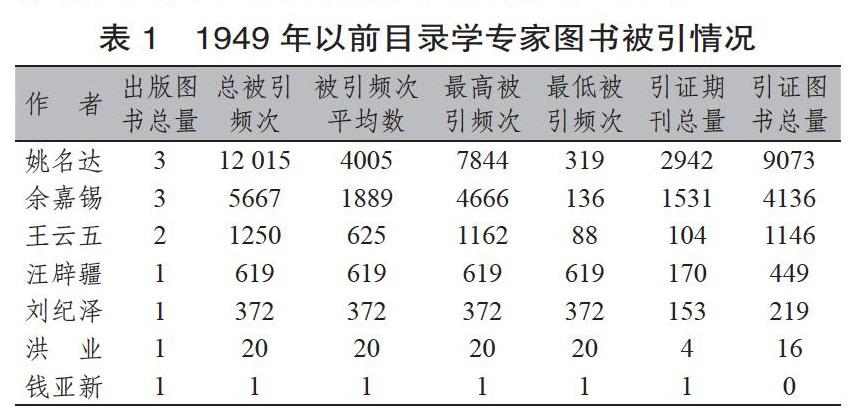

經調查,1949年以前目錄學研究共有7位作者,出版了與目錄學學科相關的學術圖書12本,,這7位作者及其圖書總被引頻次先后排列如表1。

由表1可知:(1)1949年以前目錄學家在目錄學領域內所著專著數都在1~3本,且由于年代相對久遠,大部分圖書都有3版以上的版本;(2)1949年以前目錄學家的專著被引頻次處在一個較高的水平,7位作者的總被引頻次的平均數為2849,被引頻次平均數的均值為1076;(3)1949年以前目錄學家專著的被引頻次之間差異較大,其總被引頻次的標準差達到4504,其中被引頻次較高的作者為姚名達、余嘉錫;(4)1949年以前同一目錄學家不同著作之間的被引頻次差異也較大,其中差異最大的是姚名達,其標準差達到了3765;(5)1949年以前目錄學家著作被圖書引用的頻次明顯較被期刊引用的頻次高,平均每人被期刊引證的頻次為701次,而被圖書引證的頻次為2148次。

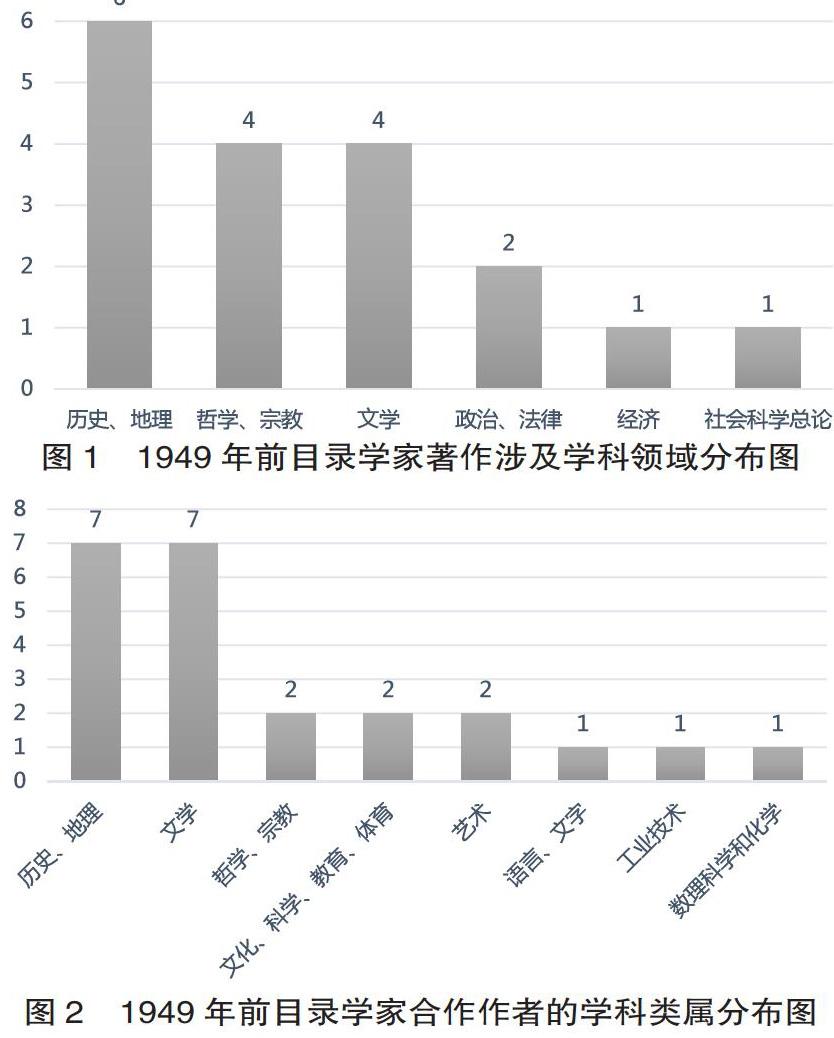

從這些專著研究所涉及的學科領域來看,1949年以前的目錄學家的著述所涉及的學科領域以及其合作作者的學科類屬的分布情況如下圖1和圖2所示。

從上圖可見,1949年以前的目錄學家除在目錄學本領域之外,普遍涉足的學科領域為“歷史、地理”“哲學、宗教”和“文學”,文史哲幾乎可以說與目錄學是不分家的一體化存在。而其合作作者的學科歸屬類別也同樣說明了這一點,比較集中于文學學門和史學學門,僅有一小部分學者和理學及工科的作者有著學術上的關聯。因此可以說,1949年之前的目錄學研究無論是研究范式,還是研究范疇均歸屬于文史哲領域。

3.2 1950年—1964年的目錄學研究

1950年到1964年之間,正處于建國后大學學科調整的時期,對于目錄學的歸屬尚未明確,期間目錄學研究也較低迷。共有2位作者發表了與目錄學學科相關的學術著作,見表2。

該時期正處于學科專業改造時期,各大院校的學科設置較為混亂,經過調查之后發現,王重民和朱天俊兩位作者在該時期發表的這兩本圖書是兩人合作所寫,因此該時期出版總量僅有2部,總被引頻次僅為4次。兩位作者在該時期出版的著作主要內容除目錄學之外還涉及到了“歷史、地理”和“文學”領域,而其合作作者所屬學科類屬也反映了這一特點。從學科類別和研究范疇的歸屬來看,基本延續了上個時期的特點,仍然比較集中于文史學門。

3.3 1965年—1988年的目錄學研究

1965年至1988年目錄學的歸屬比較明確,體現在國家學位條例的學科分類表和大學學科目錄上,隸屬于文學學門。其時共有16位作者出版了與目錄學學科相關的學術圖書。這16位作者以其圖書總被引頻次先后排列如表3。

由表3可知:(1)1965年至1988年期間目錄學家在目錄學領域內的專著量在1到5本之間,平均每人發文量為2本,基本與之前時期持平;(2)1965年至1988年期間目錄學家的專著被引頻次處在一個相對較高的水平,16位作者的總被引頻次的平均數為260,被引頻次平均數的均值為112,但相對的有3位作者的著作未被其他文獻引用過;(3)1965年至1988年期間目錄學家專著的被引頻次之間差異相對較大,其總被引頻次的標準差為471,被引頻次較高的作者為彭斐章、王重民和徐召勛;(4)1965年至1988年期間同一位目錄學家不同圖書之間被引頻次差異相對較小;(5)1965年至1988年期間目錄學專著被圖書引用的頻次與被期刊引用的頻次差異開始逐漸縮小,并逐漸顯現出期刊引證頻次多于圖書的趨勢,平均每人被期刊引證的頻次為140次,被圖書引證的頻次為120次,從一個側面反映出學術交流模式從圖書向期刊轉移的變化特征。1965年至1988年期間發文的目錄學家的著述所涉及的學科領域以及其合作作者的學科類屬的分布情況如下圖3和圖4所示。

從上圖可見,1965年至1988年期間的目錄學學者除本專業領域外,較常涉及的學科主要為“文學”“歷史、地理”和“哲學、宗教”,其中涉及“文學”的作者最多,這一現象與國家對圖書館學、目錄學的學科歸屬為文學學門是一致的;與此同時,也呈現出向理、工、醫等學科領域拓展的端倪。而在合作研究方面,其合作作者的學科歸屬類別仍集中于“文化、科學、教育、體育”“文學”和“歷史、地理”等學科領域,集中于“文化、科學、教育、體育”的合作研究占比很高,體現出該時期目錄學研究者在學科內部的交流合作是比較密切的。

3.4 1989年—1997年的目錄學研究

1988年10月高校學科專業目錄修訂,圖書館學歸屬于理學門類。因此,1989年至1997年期間作為圖書館學下位學科的目錄學研究有了一些變化。這一期間共有15位作者發表了與目錄學學科相關的學術著作。這15位作者及其著作總被引頻次先后排列如表4。

由表可知:(1)1989年至1997年期間目錄學家在目錄學領域內的圖書總量在1到3本之間,平均每人出版1本,較前一個時期有所下降;其被引頻次也處在一個相對較低的水平,15位作者的總被引頻次的平均數為78,被引頻次平均數的均值為66;(2)1989年至1997年期間目錄學家專著的被引頻次之間差異相對較小,其總被引頻次的標準差為86,其中被引頻次較高的作者為彭斐章、喬好勤和柯平。1989年至1997年期間發文的目錄學家的著述所涉及的學科領域以及其合作作者的學科類屬的分布情況如下圖5和圖6所示。

從上圖可見,1989年至1997年期間的目錄學家除目錄學科外,較多涉及的學科仍主要為“文學”“歷史、地理”和“語言、文字”等學科。值得指出的一點是,此階段涉及“工業技術”“數理科學和化學”等理學門類的合作作者有所增多,體現出目錄學被歸入理學學門之后,目錄學專家開始更多的與其他學科領域交流合作,也反映出研究領域在學科外的拓展。

3.5 1998年—2019年的目錄學研究

1997年高校學科專業目錄版本修訂后新增了管理學門類,圖書館學歸屬管理學門下。因此,1998年至2019年這一階段是目錄學歸屬于管理學學門的時期,共有26位作者出版了與目錄學學科相關的學術著作,見表5。

由表5可知:(1)1998年至2019年期間目錄學研究者在目錄學領域內的出版圖書量在1到3本之間,平均每人2本,較上一時期有所回升;(2)1998年至2019年期間出版的目錄學著作被引頻次較上個時期有所上升,26位作者的總被引頻次的平均數為109,被引頻次平均數的均值為62;(3)1998年至2019年期間目錄學專著的被引頻次之間差異相對較大,其總被引頻次的標準差為242,其中被引頻次較高的作者為邱均平、彭斐章、王繼光和張燦玾;(4)1998年至2019年期間同一目錄學家不同圖書之間被引頻次差異相對較小,其中差異最大的是邱均平,其標準差達到了752;(5)1998年至2019年期間目錄學專家圖書被圖書引用的頻次仍然要小于被期刊引用的頻次,且差異開始變大,平均每人被期刊引證的頻次為84次,被圖書引證的頻次為25次,再次表明學術交流環境的變化。

1998年至2019年期間的目錄學家的著述所涉及的學科領域以及其合作作者的學科類屬的分布情況如下圖7和圖8所示。

從上圖可見,1998年至2019年期間目錄學研究者除關注本專業之外,仍然廣泛涉及“文學”和“歷史、地理”學科,但與越來越多其他學科,如經濟、工業技術、醫藥等等有了學術上的關聯。與此同時,其合作作者的學科類別較之前也更加廣泛,理工農醫均有合作,體現出目錄學與其他學科之間的交互關系日益加深,其中,“醫藥、衛生”有關的學科與目錄學之間學科交流較之前有了極大飛躍。

4 目前學歷史總結性回顧與展望

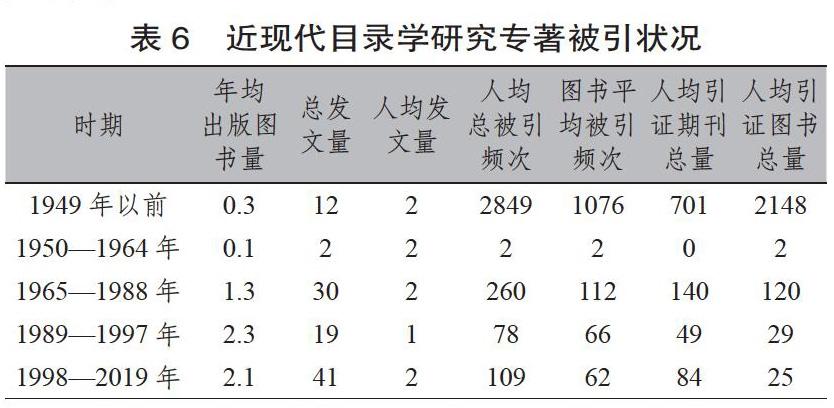

回顧目錄學在上述5個時間段的研究狀況,不難梳理出近現代目錄學研究的流變過程和基本態勢,見表6。

從表6可知,從數量上看,近現代以來我國目錄學領域的年均出版專著數量是基本穩定的,呈現小幅度波動。從被引頻次來看,目錄學影響力比較凸顯的集中在2個階段,其一是1949年以前,其二是1965—1988年,可以發現,這兩個階段,目錄學都主要隸屬于文學學門。1949年之前的目錄學家主要采取文史研究范式,因而研究成果在傳統文史領域廣為引用,產生深遠影響;尤其影響著“歷史、地理”和“文學”這2個學科類別,反映出目錄學與文學、史學之間的緊密關聯。1980年代隨著信息技術和書目情報理論的引進,以彭斐章為首的學者們在目錄學領域的研究呈現出迅速增長的趨勢[12],開始出現更多的目錄學之外的研究合作,學科的邊界在向外拓展,但文史傳統依然強勁而穩健。1989年開始,目錄學領域的研究出現了較大的變化,一方面是跨學科的合作增加,另一方面是文史傳統慢慢失去其主導地位,然而從目錄學專著的被引情況來看,20世紀90年代之后專著的學術影響力遠遜于1949年之前的目錄學專著,甚至與1990年之前出版的專著相比,下降幅度也很明顯。

綜上所述,可發現近現代目錄學研究隨著社會發展及信息技術進步呈現緩慢下降趨勢,但目錄學影響的學科范圍和跨學科合作面卻在逐漸擴大,更多地參與到其他學科,并越來越明確的從文史中脫離,向跨學科方向拓展,呈現出學科范圍在擴大,但研究產出量和影響力卻有所衰退的二律背反現象。因此,就目錄學研究的未來發展提出以下兩點建議。

(1)明確并穩定目錄學的學科歸屬,特別是應該重視目錄學的文史傳統,簡單的說,就是目錄學理應始終與文獻整理和文史研究相聯系。目錄學學科歸屬的頻繁變動,必然會影響目錄學研究的方向指引、學科制度和發展策略。在數字網絡環境下重新明確目錄學的學科屬性,無疑有利于目錄學研究方向的開拓、學科制度的建設和發展策略的制定[13]。

(2)采取銜接整合的方式,尋求網絡數字技術、網絡文獻資源與中國目錄學研究傳統的有機結合,發現新的學術增長點。加強與其他學科之間學術交流,將數字時代的知識地圖等理念與其他學科中的新觀念、新方法融入到目錄學研究之中,擴展目錄學的研究視野。因此我們知道無論是書評、綜述、文獻整理與編撰,還是引文分析、知識圖譜、數據資源結構化等等,均蘊藏著豐富的目錄學基本原理與方法。在搜索引擎和數據庫出現之后,那種認為目錄學必然式微的看法是偏頗的。目錄學絕不是狹義而言的編制目錄索引,而是在于學術考辨,知識傳承。時代的發展,改變的是知識工具和載體,而不是知識內涵本身。面對網絡數字時代出現的大量網絡文獻資源,面對新的學術與知識生態,目錄學理應騰籠換鳥,著眼于提高知識生產的效率,促進知識的積累和學術的發展。目錄學的前路何在,需要步步為營,深長思之,在穩固既有文史傳統的同時,探索新的方向。

參考文獻:

余嘉錫.目錄學發微[M].成都:巴蜀書社,1991:1-3.

傅敏.從圖書館學研究視角看目錄學的現代發展[J].圖書館論壇,2015,35(4):36-39.

代根興,周曉燕,楊文秀.中國目錄學研究十五年[J].山東圖書館季刊,1995(3):1-5.

陳銘,鄭建明.20世紀90年代的目錄學研究綜述[J].中國圖書館學報,2001(1):63-66.

鄭永田.2000年以來我國目錄學研究綜述[J].圖書館雜志,2008(1):2-7.

王瑋.從近5年目錄學論文的計量學分析看目錄學研究的非常態[J].圖書情報工作,2004(9):109-111,120.

胥偉嵐,夏南強.近十年我國目錄學研究述評[J].圖書館,2017(1):28-33.

邱均平.信息計量學[M].武漢:武漢大學出版社,2007:317.

劉宇,魏瑞斌,杜慧平.圖書館學知識邊界的凝聚與學科認同建立:基于《圖書館學季刊》共詞網絡的案例研究[J].大學圖書館學報,2012,30(5):77-81,106.

夏南強,胥偉嵐.中國目錄學的回歸與重構[J].圖書情報工作,2017,61(14):34-39.

王錳,陳雅,鄭建明.國內外數字時代的目錄學理論體系研究進展[J].圖書館,2014(6):32-37.

王子舟.圖書館學的學科性質[J].圖書館學研究,2003(1):5-10.