試論《宋西北邊境軍政文書》形式研究的意義

李妍斐

(四川大學文學與新聞學院 四川成都 610064)

隨著出土文書大量面世及地方檔案日漸開放,古代公文研究已成為熱點,但多關注文書內容,如語言文字、政治、經濟等。而文書形式,除其格式有一定的關注度,特別是寧夏大學趙彥龍教授有一系列研究外,押字、用印及書判方法等研究則不夠深入。然而公文形式研究不僅具有文書學意義,還能為鑒定館藏古文書真偽提供依據,且利于正確理解史實,值得重視。本文即以黑水城所出《宋西北邊境軍政文書》(以下簡稱《軍政文書》)為例,從辨析公文性質、理清公文形成時間差及提供政治運作線索三個方面討論其重要性。

1 辨析公文性質

文種決定公文的性質,弄清其區別性特征和使用范圍,可為紛雜的內容研究劃定較為清晰的界限,起到提綱挈領之效。撰寫格式為文種的外在特征,格式不明則會影響文書的整理與研究。然而傳世文獻對公文撰寫格式的記載較少。以宋朝為例,僅北宋司馬光《司馬氏書儀》及南宋《慶元條法事類》所載公文格式流傳至今,雖可窺豹一斑,但不能反映實際的運用情況,致使整理宋朝古文書者對此認知存在偏差。

1.1 關狀式

《軍政文書》作為上行文的申狀,格式與《慶元條法事類》所載全同,而稍異于《司馬氏書儀》,具體寫作:

編號俄NHB.NO.211 213(109-101)文書(以下簡稱101頁文書)格式與上所言非常相像,被認為是申狀。現將其內容迻錄如下,以便討論。

此文書與申狀的唯一區別在于將收件單位替換成“聞”字,似乎也是申狀。宋趙彥衛《云麓漫鈔》卷四:“國初公狀之制,前具官別行,敘事后云:‘牒件狀如前,謹狀。’宣和以后,始用今制。前具官別行,稍低;敘事訖,復別作一行,稍高,云:‘右謹具申聞,謹狀。’”[2]上件文書末稱似遵循北宋宣和時制定的新規。14、93頁文書與此件寫于同一年,仍使用申狀式,雖可解釋為地方行政單位不嚴格執行規定所致,然而《慶元條法事類·財用門》中《封椿禁軍闕額請給關狀》則提供了另一線索:

此關狀與101頁文書末稱相同,均以“謹具申聞,謹狀”結尾。正文亦有相同之處,在“今……下項”后陳列相關事物或人員數額。可能101頁文書也是關狀。然查檢群書未得關狀的格式及用途,只能從側面考知其大致情形。

《宋會要輯稿·職官八》有涉及“關狀”的內容:

八月三日,吏部言:“契勘已授差遣待闕官員往往于諸路州縣等處寄居,多有已丁憂、身亡等事,本處不即申報所屬,遂致虛占窠闕,留滯士人。乞行下諸路監司郡守,有前項寄居官,如有諸般事故等,仰縣鎮鄰保地分及時關申所屬州軍,于每月每季合申發關狀內別項聲說。”[5]

吏部要求縣鎮鄰保將占有官員名額卻有丁憂、身亡等事的寄居官用關狀申報所屬州軍,且需“別項聲說”,即按不同事類分別列出。這里關狀是用來申報上級的、類似賬目清單的公文。101頁文書亦作此用,屬于關狀的可能性甚大。如其確為關狀,則關狀應表現為正文內列賬目清單,末稱有“謹具申聞,謹狀”或類似之語的格式。

現存南宋舒州公文有很多正文以“今具……下項”開頭,后列賬目清單,末稱為“右謹具申聞,謹狀”的文書。部分文書因將賬目寫于另紙,故省略清單,僅以“今具本庫須知冊一本,須至申者”代之,末稱仍其舊。但有變式,如“右謹具申使府,伏乞照會,謹狀”[6]6-20,增加了所申單位,用“伏乞”表示對上級的恭敬,而關鍵詞“照會”與“聞”意思相同。

《晦庵集》的糶過米式與101頁文書格式亦同:

某處賑糶場

今具某月某日糶過米數下項:

一 本場本日合糴人戶計若干,共糴米若干:

大人若干,合糴若干;

小兒若干,合糴若干。

一 本日實到糴米人戶若干,共糴過上戶某人米若干(如是糶官米即說官米。):

大人若干,糴過米若干;

小兒若干,糴過米若干。

一 比合糴米數不到人戶若干,少糴米若干:

大人若干,合糴米若干;

小兒若干,合糴米若干。

右謹具申 聞[7]。

《大金吊伐錄》卷二亦有類似文書,正文列物品清單,末稱為“謹具狀申聞,謹狀”[8]。

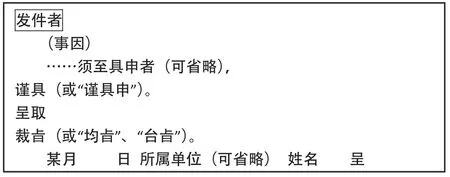

據以上考察,101頁文書當為關狀。其格式大致可復原如下①:

1.2 庶民及底層官吏用狀

《司馬氏書儀》表明,申狀式“某司謹狀”處如需批示則改為“伏候指揮”[9],82頁文書與之相同。第4、5、20、43、68、91頁文書作“伏候裁?”與此類似,但末稱均無申狀必有的“謹具申”,似非偶然。

倪彬《俄藏黑水城所出〈宋西北邊境軍政文書〉婦人阿羅等狀初探》,認為《軍政文書》第91、82、4頁及其他撰擬主體為兵士的文書屬于庶民上書,不是申狀,不用“申”或“謹具申”之語,“不可命名為‘申狀’,統稱為‘狀’即可”[10]。

筆者認為這種上書具有固定格式,其正文均用“乞”表明對上的請求,末稱為“伏候裁?”或“伏候指揮”。20頁文書撰寫者為第二十七指揮都虞候孟遇等。據王曾瑜《宋朝兵制初探》,北宋時指揮為基本軍事單位,將兵法實施后未撤銷。每一指揮內兵員規定五百名,實際往往少于此數,且指揮的統兵官為指揮史和副都指揮史而非都虞候[11]。因此孟遇的官職非常小,與庶民相差無幾。此文書無印,可能是沒有用印的資格。故這類文書同時適用于庶民及沒有用印資格的底層官吏。

據以上分析,現將格式復原如下:

1.3 上行文劄子式

劄子是唐朝以后出現的文種,上行、平行及下行文均可使用。張倩、趙彥龍《古代上行文書“札(劄)子”之功用及體式研究》對各代劄子式進行過總結,但亦有遺漏。《軍政文書》有三件上行文用的劄子,因格式與狀相似,長期被誤認為狀。

為更易看出這三件文書格式,現列表如下(如表1所示):

表1 第8、21、92頁文書格式一覽表

21頁文書末稱字有殘缺,其中一字孫繼民已推補為“裁”,另一個字據92頁文書圖版當為“呈”(如圖1所示)。

圖1 第21、92頁文書末稱對比圖[12] 184,255

第8頁文書末稱殘缺的兩字,據末稱格式相同的21、92頁文書,當為“呈”和“裁”。21頁文書署名處“張澤”后殘缺的字,孫繼民推補為“狀”,恐未必如是:

以上文書內容相關、格式相同。既同,第8頁文書署名后寫的是“呈”,21頁文書就不應為“狀”。又,兩件文書的撰寫者相同,即使“呈”字非固定用法,依個人寫作習慣,用字也應相同。據21頁圖版,更像“呈”字右上角的殘缺筆劃,故此字當為“呈”(如圖2所示)。

其格式可總結為:首稱是發件單位。末稱作“須至具申者,謹具,呈取裁?”,“須至具申者”有時省略,“謹具”可寫作“謹具申”。后書只寫月日而無年份。署名后以“呈”字結尾。

考之宋朝載籍,此式均為劄子。最典型者為南宋程俱《五月納相府劄子》,末稱作“右謹具,呈取鈞?”[13]。不用“裁?”,是因呈上對象的級別不同,宋袁文《甕牖閑評》卷三:“本朝君、相曰圣旨、鈞旨,太守而下曰臺旨,又其次曰裁旨。”[14]其他相近格式文書,末稱“右謹具呈”“右謹具申呈”“右謹具呈,伏候鈞?”等,皆為劄子。則這種文書也當為劄子,應由申狀演化而成,故殘存其格式,亦同為上行文。由末稱可用“裁?”“鈞?”觀之,其使用范圍甚廣,上至朝廷,下到地方均可使用。

圖2 第21頁文書 [12]184

元代《新編事文類要啟劄青錢》有末稱為“右謹具申呈”或“右謹具申呈某人某官”的劄子,后書作“月日具位姓某劄子”,署名后不寫“呈”字。與此格式相近,且署名后寫“呈”字的是 “呈子式”。

呈子的使用范圍,“凡司吏呈官員,門下人呈本主皆仿此,無用書簡”[15]。

由上劄子、呈子式可知,《軍政文書》此類劄子處于分化階段。至元朝時使用范圍縮小,一部分仍保留為劄子,其余則分化為“呈子”。對比《軍政文書》與南宋舒州公文,分化痕跡非常清晰。《軍政文書》劄子式無年份、官印,署名處只寫名字或增所屬單位,不加官職差遣,應是用于機構內部,故可簡省。呈子也用于機構內部的上呈文書,則兩宋之交的這種劄子式更傾向于呈子。而南宋時劄子末稱“右謹具申呈,謹狀”“右謹具申呈,伏候臺旨”[6]16,23等,署名處無“呈”字,與《新編事文類要啟劄青錢》劄子式相類。其后書年月、官印以及官職差遣完具,可見非單位內部上呈的文書,需向外單位遞送。

據以上考辨,現將上行文劄子式復原如下:

此類既為劄子,孫繼民《整理》的定名當據改。

2 理清公文形成時間差

公文撰寫及處理包括草擬、審核、簽發、簽收、書判、歸檔等流程,遺留在其上的痕跡具有時間差,若將某一痕跡系于另一流程,則會誤解文書處理制度,甚至牽連其他史實。

2.1 文書草稿特征

草稿屬于文書擬制環節,確認草稿的特征可避免將未正式進入公文運行環節的文書誤作已然者,亦可窺文書擬制過程之一斑。陳瑞青《試釋幾件俄藏黑水城宋鄜延路公文草稿》指出文書開頭有“檢/撿”者為草稿,有印章者表示因事情緊急不及謄寫而發送。其說有“檢/撿”者為草稿甚確,后一觀點恐非是。實則其所指出的草稿,除殘缺者皆有用印②,不可能均事態緊急。將文首或文尾有“檢/撿”字的文書(包括續文)進行比對,可發現以下特征:①不具有文書撰寫格式的標志性用語;②對需要引用的文書用“云云”代替;③文尾有朱筆批語。

此三點正符合草稿性質:文種標志性用字屬程式性套語,在草稿中不必寫出;須引用的公文亦無煩抄寫,以“云云”代之即可;宋時敕稿批語以朱筆書寫,地方草稿批語顏色可得為比。

據以上特征,《軍政文書》草稿的可能范圍更大。若一件文書首尾完具,而孤存一個特征,或非草稿。如果并存兩個及以上特征,可能性倍增。現將具有這些特征的文書表列出來進行分析(如表2所示)。

表2 疑似草稿文書表

表中序號1、7文書前殘缺,不排除其為草稿的可能性。8僅有的特征存于用另紙裱壓且僅剩兩句的字條上,亦不能輕易排除。4文書只有一個特征,且在需要簽押的地方用兩個“押”字代替,應為抄件,非草稿。5文書首尾完具,僅有一個特征,準確地說是“朱書事目”概括文書內容[4]345,而非批語,不為草稿。要之,除序號4、5文書,余者均可能為草稿。

考察《軍政文書》中保留收件單位者,已確定或疑似為草稿的文書收件單位均非第七將,而其他的收件者幾乎都為第七將,余者請求轉交第七將。此現象似乎只有一個解釋:《軍政文書》都是第七將內部存檔文件,疑似草稿文書確系草稿。

這些文書(包括已確定為草稿者)還有更鮮明的特征,即除序號6文書以外,日期處印章均為斜印。而《軍政文書》其他日期上印章均鈐蓋端正。由此可推測,草稿作為非正式文書,用印一般需與正式公文相區別,故用斜鈐,與“墨敕斜封”有異曲同工之妙。然而為何序號6文書非斜鈐而正印?(如圖3所示)

圖3 草稿用印圖[12]185,186,193,195,203,229,247,265

《慶元條法事類·文書門》:“諸書應奏申,皆先具檢,本司官畫日書字,付司為案,然后奏申。本官自陳事者,聽自留。官司行移公文,準此。”[4]345正式發文前,要將草稿交付本司官員寫上發出日期及批語、押字。據發件者相同的草稿押字不一致可知,具有“畫日書字”權力者不僅有最高長官,還有其他官員。故除序號6文書外草稿均是先寫年月,在日之前留有空格,官員在另一行寫上具體某日的數字。而序號6文書直接在同一行寫上年月日,沒有留出地方給負責官員簽上日期。此外,這件文書首尾俱存,“檢”字改作“第七將”,牘尾左上角有墨筆大字“將”。可見這件文書是在正將授意下寫的,不需要等其他官員簽上日期。為區別其他草稿以示其權威性,故用正印,在應該寫“檢”處直接填“第七將”。

由是觀之,這批文書確系草稿,且為第七將內部存檔稿件,其用印并不代表已經進入了公文運行環節。

草稿特征的確定,對文書整理亦有小補之用。37頁文書第一行,《整理》釋讀為“準第七將牒□”[6]71,是轉引公文之語。此頁續文日期上斜鈐官印,故37頁是草稿,所引公文不必抄錄,以“云云”代替即可,則未釋讀之字當為“云云”。與其他文書“云云”二字對比,寫法相同(如圖4所示)。

圖4 “云云”書寫方式對比圖[12]200,235,265,203,172

第84頁文書,孫繼民據“保安軍/□□□/軍之印”與13、76、80頁文書印“保安軍/金湯城/軍之記”相類,認為撰擬主體為金湯城。然而84頁文書為草稿,《軍政文書》是第七將內存檔文件,其撰擬主體只可能來自第七將。更以102頁文書證之:孟列夫將84、102頁文書印章均釋讀為“保安軍???軍之記”[16]274。102頁為草稿,簽押定為撰擬單位所寫。對比兩頁文書簽押,均相同。故84、102頁文書撰擬單位一致。102頁文書內自稱“本將”,金湯城不可能用此自稱。故84頁文書撰擬者所屬單位不可能是金湯城,應屬第七將,《整理》的定名當據改。

2.2 正式文書日期下押字

押字是一種以特定符號代替姓名的署名方式,目前研究中經常忽略押字的時間節點,導致混淆簽發、簽收兩種不同性質的押字。

前面討論的草稿,因并未正式發文,押字定為發件單位所簽。而正式文書中,同一張紙面上可能同時具有發件、收件單位的押字,極易混淆。其中日期下的押字,常被誤認為是發件者所押(如圖5、表3所示)。

圖5 正式文書日期下押字種類一覽圖

右表有押字一的文書發件單位各異,押字不可能來自發件單位,只可能是收件者所押。押字三、四情況與此相同。正式文書中押字二僅出現一次,不能分析發件單位來源是否一致。有押字五的文書均為士兵個人上呈的狀,不可能有作為發件單位的官員為其押字。如果此押字代表士兵本人,亦不可能使用相同的押字,只能是收件單位所簽。

這些押字的筆劃多與日期相連,當與日期書寫于同時。《慶元條法事類》:“諸官司所受之事,皆用日印,當日受,次日付。事速及見送囚徒,皆實時發付。”[4]351與出土實例相對照,可知簽收用日印(或直接書寫某日)之后,需押字表示負責。“所受之事”需要如此處理,循理以推,所收文書均應有收件日期及押字。實際上有這些押字的文書大部分為上行文,平行文僅三件,下行文為零。

表3 正式文書日期下押字情況表

北宋《孫公談圃》:“先朝人書狀簡尺,多用押字,非自尊也,從簡省以代名耳。今人不復識,見押字便怒。”[17]押字對人不夠尊敬,雖可徑押下級所呈文書,而在平行機關及上級所發文書上則不輕易押字。南宋《玉堂雜記》:“三省密院于百司例用劄付,惟學士院云劄送他官司,得省劄必前連片紙,書所受月日,乃敢押字,惟學士院徑判其首。”[18]文首另粘紙押字更顯敬重,《軍政文書》也體現了這點,下級來文牘尾押字即可,平行文則簽于文首。上級所發劄子沒有見到押字,可能牘前所粘押字條在以文書背面印制《文海寶韻》時被撕掉。

簽收押字特點既明,可據以考察其他史實。正式文書內簽收押字有兩種在草稿中亦存,為《軍政文書》是第七將內部存檔文件提供新證。陳瑞青《兩宋之際陜西軍政問題研究》第四章將第22、84頁文書均歸為德靖寨。依據是此二件文書押字與14頁德靖寨文書相同。然而14頁為正式文書,押字處于日期下,當為簽收者所押,不能據此推導發件單位。孫繼民《俄藏黑水城文獻宋代小胡族文書試釋》亦昧于此,認為22頁文書發件者為德靖寨,弄錯了與此相關的101頁文書小胡族上報對象,因此認為德靖寨有差撥番兵之權、小胡族居住地以德靖寨為中心。

3 提供政務處理方式線索

公文的意義在于傳遞信息、處理政務。從其上的各種痕跡,可看出當時政務處理方式。以上討論的文書外在形式特征,已經呈現了部分政務處理流程,尚有未盡之處。

3.1 歸檔騎縫印

宋時撰寫公文,若紙幅不夠則粘紙續寫。重要文書為防止拆改,文中黏連處需鈐蓋印章。《軍政文書》第13、68、71、80、90頁斜鈐有僅剩一半的長方形印,并非出現在文中騎縫處而存于牘首、牘尾,頗為特別。

此印形制及所處位置與明清時盛行的關防印相似度很高。關防亦為長方形印,以之勘合文書可防欺偽。明朝《昭代典則》“始置諸司勘合”條詳載使用方法:其制以空冊合空紙之半,而編寫字號,用內府關防印識之。右之半在冊,左之半在紙。冊付天下布政司、都指揮史司及提刑按察司、直隸府州、衛所收之,紙藏于內府。凡府部等衙門有文移,則于內府領紙,填書所行之事,以下所司。以冊合其字號、印文相同則行之,謂之半印勘合,以防欺獘[19]。

《軍政文書》這批半印,似乎提供了宋朝使用半印勘合制度的實例。然而傳世文獻均載半印勘合文書寫有字號,黑水城出土元代勘合文書亦有字號,《軍政文書》卻無,較為可疑。李萬康《半印關防:元代秘書監書畫庋藏關防考》指出,元代鈐有“禮部評檢書畫關防”的繪畫,其印均為半印,且無字號。《軍政文書》似與此相類,深考其實則并非如此。

這批半印文書,90頁寫于建炎元年,印寬6cm,僅能辨識“使”字。余者均寫于宣和七年,印寬6.5cm,有三件能識別出“將”字[16]250-268,當為同一印。

寬6.5cm之印發件者有金湯城、延安府左獄張辛。二者雖有可能領取相同的半印紙書寫公文,但其上印章不可能有“將”字。《軍政文書》是第七將存檔文書,印章中有“將”字的可能性極大,此印當為第七將收件所鈐,然而文獻中無簽收用半印勘合的記載。此外,這些文書中完整者,首尾均有半印。即使收件時用半印勘合之制,亦無煩鈐蓋兩次。

以上齬齟之處似乎只有一解:此印是收件后歸檔所鈐。《慶元條法事類》:“諸一路、一州、一縣、一司條制,各置冊編寫,仍別錄連粘元本架閣。”[4]358條制歸檔時需粘貼在一起。模仿中原制度的西夏,其文書歸檔也有類似規定。趙彥龍《西夏檔案機構及管理制度探索》指出歸檔時“使所形成的同一問題的新舊檔案粘連在一起”,且需要“加蓋印章”[20]。《軍政文書》歸檔亦將相關文書首尾相粘整理成一個卷宗,在粘合處鈐蓋長條印。

鈐印時需要傾斜一定的角度,以加強防偽效果。

因每次傾斜鈐蓋角度不同,造偽難度提高,如果有人拆換偷改容易察覺。

另,此印只存于宣和七年,可能每年都要更換。宋時有些印即“歲一易之”[4]540,未來核查文書時可據印追溯當年用印之人,以便問責。

3.2 批語書寫方式

公文收發過程均涉及長官批示,這兩種情況下批語的各自特點需進一步討論。

《軍政文書》以“右劄付……準此”為格式的下行文劄子,“準此”后朱筆所書收件單位,孫繼民認為是“軍區長官朱書批示的意見,指定行文的對象”[1]363,恐未必如是。若為長官批語,則筆跡與書吏用墨筆所寫的正文定有差異。正好朱、墨內容均有“第七將”,可對比二者筆跡(如圖6所示)。

上圖同一件文書的朱、墨“第七將”筆跡一致。其中39、63頁文書均有墨印“書吏景彥寫/職級田中對”,書寫人相同。對比二者“第七將”字跡,亦同。18頁文書朱、墨“將”雖分繁簡二體,并不代表書寫者有異。《軍政文書》多有正文繁簡夾雜的情況,茲舉一例(如圖7所示):

圖6 朱、墨兩色“第七將”筆跡對比圖[12]181,202,218,226,228,237,249

圖7 俄NHB.NO.211 213(109-93)[12]256

因此朱色“第七將”是書吏所寫,當為文書格式的一部分,而非長官批語。據靈石縣所出宋代劄子形式而推,朱書收件單位可能為醒目而設(如圖8所示)。

上圖用線框出的部分筆跡相同,當為書吏而非長官所寫。此處“右劄付”“準此”字體較大,以強調中間的收件者。而《軍政文書》“右劄付某某”之后尚有較長的內容,不像靈石縣文書即以“準此”收尾,大字書寫“右劄付”“準此”并不能突出收件者,故改用醒目的紅色。《軍政文書》牒亦朱書收件單位,當與此相類。

圖8 靈石縣宋代抗金文件之一[21]

第64頁文書有其他朱筆內容:

此為第七副將的回復公文,第七將收文后知曉即可,無批復必要。《慶元條法事類》:“諸官司公文,狀后牒前朱書事目發放。”[4]345此件公文為狀,朱書之字正處于“狀后”,考其內容,有簡括正文之意,當為“朱書事目”而非批語。

其他朱筆內容均只存于草稿,為前面討論的草稿批語。與此相反,正式文書中的批語均用墨筆書寫,結合正文內容考察,是收件單位處理意見。因此批語書寫顏色并非隨心而用,草稿用朱筆,收文用墨筆。

批語位置一般在牘尾日期之前,若字數較多便在日期前后的空隙處填寫。不過要避免在上級來文牘尾書判,如第86頁的墨筆批語改寫于牘首的紙條上。此情況應與押字相似,對上級來文需“前連片紙”再寫上判語,不敢“徑判其首”。

4 結語

公文的形式研究不僅具有文書學意義,還可為正確理解其中內容提供幫助,減少史實誤解。本文以《軍政文書》為例,指出被誤認的文書種類,發現了草稿、押字、用印、書判方式中常被忽視而又非常重要的細節。限于此處只以一種出土公文為例,未能呈現文書形式的歷時性演變。如果爬梳各出土文書及開放檔案外在形式,找出演變規律,可使研究更成體系,同時能補充文獻學所關注的手寫文獻形成方式。

注釋:

① 因為《軍政文書》只有一件這種文書,無法總結署名處格式,故此部分格式依《南宋舒州公牘佚簡整理與研究》總結。雖然《南宋舒州公牘佚簡整理與研究》中存在關狀的變式,但因本文僅以《軍政文書》為例,故不總結變式。

② 如陳瑞青認為32頁文書沒有用印,但親手整理過黑水城漢文文獻原件的孟列夫在《黑城出土漢文遺書敘錄》247頁指出這件文書日期上有紅色顏料的痕跡,可能為印痕。