人際地位對領導者懲罰動機的影響: 信任感的中介作用

陸兆甜 程亞華 張鋒

摘?要?研究通過四個實驗系統探討了人際地位對領導者懲罰動機的影響以及信任在其中所起的中介作用。實驗結果發現:(1)與高地位條件相比,低地位條件下的權力感不僅可提高領導者的威懾性懲罰動機,而且可降低其對下屬的信任感水平; (2)與低信任條件相比,高信任感可降低領導者對下屬的威懾性懲罰動機; (3)與高地位條件相比,低地位條件下的權力感可通過降低領導者對下屬的信任感而提高其對下屬的威懾性懲罰動機。本研究的構思和實驗結論是對Mooijman等人(2015)研究的系統性拓展和深化,不僅有助于加深對威懾性懲罰動機的影響因素及其心理機制的理論理解,而且對于改善組織管理中權力賦予對象的選擇機制具有重要的實踐指導價值。

關鍵詞?人際地位; 信任感; 威懾性懲罰動機; 罪有應得懲罰動機

分類號?B849

DOI: 10.16842/j.cnki.issn2095-5588.2020.11.002

1?引言

組織中的懲罰是指組織領導者對其下屬的不當行為施以負性后果(如扣罰薪金等)或撤除正性后果(如取消年終獎等)(Butterfield, Trevio, & Ball, 1997)。有研究者將組織中的懲罰動機區分為威懾性動機(deterrence motives)和罪有應得動機(just-deserts motives)兩種形態(Carlsmith, Darley, & Robinson, 2002)。威懾性動機旨在借助于對違規者的懲罰而禁止其繼續當前的違規行為,并防止人們未來效仿該類行為(參見Bentham, 1789/1988; Hobbes, 1651/1996),而罪有應得動機則旨在通過對違規者施加應得的懲罰而維護組織規則的公正性(Darley, 2009)。可見,基于威懾性動機的懲罰所關注的是違規者或潛在違規者對組織規則的畏懼,以實現消滅違規行為的目標; 基于罪有應得動機的懲罰關注的是懲罰的嚴苛度與違規行為的嚴重度是否匹配,而不在乎違規者是否終止已經發生的違規行為(Carlsmith et al., 2002; Kant, 1780/1952; Vidmar & Miller, 1980)。在組織管理實踐中,懲罰規則的制定者和實施者是擁有特定權力的個體,權力(power)是指對重要資源的非對稱性控制(Magee & Galinsky, 2008),換言之,權力可使個體擁有控制他人的能力。那么,組織中的管理者是出于何種動機對其違規下屬實施懲罰的呢?

為了回答該問題,Mooijman等人(2015)假設, 由于高權力者力圖防止權力被他人攫取(Case & Maner, 2014; Lammers & Stapel, 2009; Mead & Maner, 2012),因此相對于普通公眾,組織中的管理者對其下屬員工的信任感更低,而對下屬的低信任感使管理者對違規者的懲罰行為更容易受威懾性動機的驅動。基于此,Mooijman等人(2015)開展了四項研究以證明該假設。其中,研究一考察了權力對信任感的影響。研究讓擁有不同權力的被試(高權力條件下,被試扮演一位經理; 控制條件下,被試未獲得權力信息)參與公共資源困境游戲。隨后要求所有被試評定其對其他成員是否會合作的信任感水平。研究結果發現,相對于控制條件,高權力條件下被試更不相信其他成員會在游戲中合作,表明權力感可增強個體對他人的不信任感。研究二考察了信任感操縱對懲罰動機的影響。 (不)信任條件下告知被試“以往的困境研究表明,人們通常(不)會相信小組成員具有合作意愿”,接著測量被試對不合作成員的懲罰意愿。結果表明,信任感的減弱可提升懲罰的威懾性動機水平,但對罪有應得動機沒有影響。研究三考察了權力對懲罰動機的影響。發現相對于低權力條件,在高權力條件下被試更認同通過懲罰威懾其他人,但在罪有應得懲罰上的差異不顯著,說明權力感可提高人們實施懲罰的威懾性動機,但對其罪有應得動機沒有影響。研究四考察信任感在權力影響威懾性懲罰動機中的中介作用,將被試隨機分配到高權力和低權力條件下,要求被試評定自己對納稅人繳稅行為的信任感水平(中介變量的測量),再評定其對懲罰的威懾性動機和罪有應得性動機的認同度(因變量的測量)。研究結果發現,相對于低權力條件,高權力條件下被試對納稅人的信任度更低,且對納稅人的威懾性懲罰動機的認同度更高。中介分析結果(見圖1)表明,信任感在權力感對威懾性動機的影響中起完全中介作用,即高權力通過減弱對懲罰對象的信任感而增強其懲罰的威懾性動機。

Mooijman等人(2015)對權力感的操縱采用單純賦予個體對特定資源支配權和對合作者的控制權實現,而沒有考慮到高權力者(即領導者)與其下屬的非權力關系。在實際的組織環境中,不同管理者在其下屬群體中的人際地位有所不同(例如,有的管理者更受下屬尊重)。因此,對權力擁有者而言,人際地位的高低也可能是影響其對違規下屬懲罰動機的因素。本研究試圖通過引入人際地位這一變量,考察地位的高低是否影響領導者對違規者的信任感,并進而影響其懲罰動機。

地位(status)是指個體的社會威望,亦即受他人尊重或仰慕的程度(Magee & Galinsky, 2008; Fiske, Dupree, Nicolas, & Swencionis, 2016)。領導者地位的獲得方式與其權力的獲得不同,后者主要是源自上一層級組織或其領導者的賦予,而前者則源于組織成員的認可,因此更多地依賴于他人的判斷和評價(Magee & Galinsky, 2008; Blader & Chen, 2014)。換言之,那些精通業務和修養優秀的領導者因有利于組織目標的實現,而更容易贏得組織成員的敬重和推崇,因而在組織內享有更高的人際地位; 相反,那些業務生疏且個人品質不良的領導者更容易引發組織成員的忽視甚至抗拒,人際地位便較低(Anderson, Hildreth, & Howland, 2015)。因此,在組織管理中,領導者(權力擁有者)的人際地位可能存在重大差異。

近年來,在組織行為的研究中,越來越多的研究者傾向于將權力和地位兩個變量結合起來考察其對組織行為的影響(Blader & Chen, 2012; Blader, Shirako, & Chen, 2016; Fast, Halevy, & Galinsky, 2012; Hays & Bendersky, 2015)。研究者認為,這種研究范式不僅能夠更加全面地反映組織運行中不同社會角色所處的階層,也更加符合社會現實(Hays & Bendersky, 2015; Magee & Galinsky, 2008),而且由于領導者地位的獲得和維持取決于組織內的其他人,因而該研究模式更能凸顯不同階層間個體的人際屬性(Smith & Magee, 2015; Fiske et.al., 2016)。近年來有研究者考察了地位對組織環境中的人際信任和自利行為的影響,并與權力變量進行了比較分析,為本研究問題的論證提供了間接依據。

(1) 信任感。研究發現(Lount & Pettit, 2012), 高地位條件下,個體更容易知覺到他人對自己的善意,且對他人的信任感更高。張恩濤等人(張恩濤, 王碩, 2020)采用兩個實驗進一步探討了權力和地位對信任行為的不同影響,實驗1首先通過角色分配法操縱被試的權力感,然后采用信任博弈任務來測量被試的信任水平,發現高權力者比低權力者存在更低的信任水平。實驗2同時操縱被試的權力和地位水平,發現高權力者比低權力者存在更低的信任水平; 與之相反,高地位者比低地位者存在更高的信任水平。另有研究發現,相對于高權力個體,高地位個體在完成決策任務(如獎金分配游戲,該游戲需要判斷是否信任其他玩家會合作)時對他人更公平公正(Blader & Chen, 2012)。

(2) 自利行為。既往文獻(Lammers, Galinsky, Dubois, & Rucker, 2015)發現,相對于低權力條件,高權力條件下個體更關注自我; 相反,相對于低地位條件,高地位條件下個體更關注他人。在此基礎上,Blader等人探討了權力與地位對個體觀點采擇能力的不同影響,發現相對于高權力個體,高地位個體的觀點采擇傾向更強(Blader et al., 2016)。國內研究進一步探討了權力和地位對個體在組織中的自利行為的影響(金劍,李曄,陳冬明,郭凱嬌, 2016),研究采用2(權力:高/低)×2(地位:高/低)被試間設計,通過網絡問卷形式對153名有工作經驗的成人被試進行研究。

自變量采用情境故事法操縱,讓被試想象自己是組織中的領導者或員工,因變量的測量采用領導者自利行為量表與員工自利行為量表。結果顯示,地位高時,權力對自利行為的影響不顯著; 地位低時,被試在高權力條件下比低權力條件下更加自利(F(1,135)=8.394, p<0.01,

η2p=0.059)。也就是說,如果組織中的掌權者較少受到他人尊重,聲望不高的話,那么他做出自利行為的可能性很大。

上述研究說明,地位是影響信任感和自利行為的重要因素,高地位可弱化高權力者對他人的不信任感,改善自利行為。鑒于Mooijman等人(2015)的研究表明,高權力感可通過削弱個體對他人的信任感水平,進而提高其懲罰的威懾性動機,那么高地位操縱是否可通過提升高權力個體對他人的信任感水平進而減弱其懲罰的威懾性動機呢?

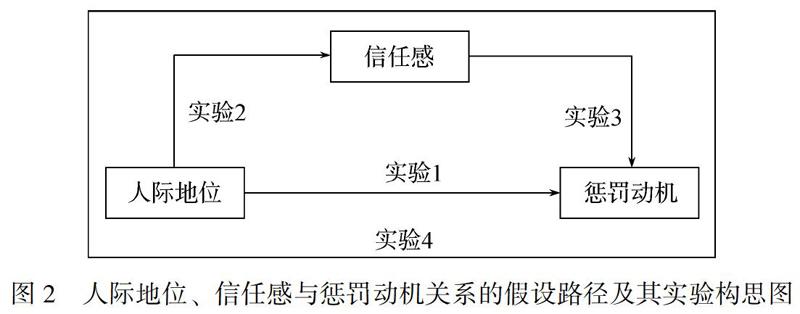

本研究通過四個實驗系統檢驗上述假設,其中實驗1考察了人際地位對懲罰動機的影響; 實驗2考察了人際地位對信任感的影響; 實驗3考察了信任感對懲罰動機的影響; 實驗4則在整合前三個實驗的基礎上,檢驗了信任感對人際地位與懲罰動機間關系的中介效應。

基于Mooijman等人(2015)關于“權力-信任感-威懾性懲罰動機”的研究結論,本研究進一步探討了人際地位對上述關系的影響,有助于加深對Mooijman等人(2015)研究結論邊界條件的理解,有助于加深對威懾性懲罰動機影響因素及其心理機制的理論理解,因而是對Mooijman等人(2015)研究的系統性拓展和深化,是對該研究的實質性推進。

現實中并非所有的高權力者都基于威懾性動機懲罰其下屬,“殺雞儆猴”式的懲罰也并非總是有效。本研究對人際地位與領導者懲罰動機關系問題的系統探討,對組織管理中權力賦予對象的選擇具有重要的實踐指導價值。

2?實驗

2.1?實驗1 人際地位對懲罰動機的影響

2.1.1?被試

通過發宣傳單的方式招募某高校296名本科生(其中男性164人,女性132人)參與本實驗,其平均年齡為18.55(SD=1.26)。

2.1.2?實驗設計

實驗采用單因素被試間設計,被試被隨機分配到高地位、低地位和控制組三種實驗條件,因變量檢測指標為被試在威懾性動機和罪有應得性動機量表上的評定分數。

本實驗的自變量分為高地位、低地位以及控制條件(即無地位信息)三個水平,通過文本描述進行操縱。

2.1.3?實驗材料

(1) 角色扮演任務。 參照Mooijman等人(2015)商務模擬任務的設計原理,設計了更貼近大學生被試生活實際的角色扮演任務。該任務以紙質問卷的形式呈現,要求被試閱讀對任務情境的描述性材料,并努力想象其在該任務中所扮演的角色。該角色是一名班長,在班上的權力最高,可以對班費進行支配,對班委會其他成員的工作進行指導和評價,還可對班級其他同學的行為表現進行評價,班長的評價會影響其他同學期末獎學金的評定。在閱讀完角色扮演任務的材料之后呈現人際地位的描述性段落。

高地位條件:“在不久前的優秀班干部評選活動中,作為班長,你在本班同學中獲得的支持率是92%。”

低地位條件:“在不久前的優秀班干部評選活動中,作為班長,你在本班同學中獲得的支持率是15%。”

控制條件:角色扮演任務的材料之后不呈現上述人際地位的描述性信息。

(2) 懲罰動機的測量。參照Mooijman等人(2015)編輯懲罰動機量表的原則和方法,通過修改其測量項目的主題詞,編輯了適合本實驗的懲罰動機量表,量表由4個項目構成其中前兩個項目用于測量威懾性懲罰動機的強度,后兩個項目用于測量罪有應得懲罰動機的強度。被試在7點量表上(1=非常不同意; 7=非常同意)完成其懲罰動機的評定,評定分數越高,說明被試威懾性或罪有應得性懲罰動機水平越強。測量項目如下:

1.一般來說,懲罰出勤表現差的同學是為了制止同學們遲到、早退和曠課;

2.一般來說,有關上課缺勤行為的懲罰制度能防止同學們遲到、早退和曠課;

3.一般來說,懲罰出勤表現差的同學是為了使違反規定者受到應有的處罰;

4.一般來說,應該實施懲罰制度,使那些違反出勤規定的同學受到應有的處罰。

2.1.4?實驗程序

被試連續閱讀完角色扮演任務的描述性材料和人際地位的描述性信息,接著接受因變量懲罰動機的評定任務,即評定其對處罰缺勤行為的看法。

為了識別被試完成角色扮演任務時的卷入度和對角色的意識水平,因變量評定任務結束后,要求被試回答兩個個人效度的檢測項目,一是對“在完成上述任務時,你覺得自己是否通過想象充分扮演了班長這一角色”的問題做出“是”或“否”的回答,回答“否”的被試將被剔除; 二是在7點量表上(1=完全無權; 7=權力很大)對“在你扮演班長角色的過程中,你感覺到自己有多大權力”的問題進行評定,其中如果被試回答“1”,表明其完全沒有意識到自己所扮演的班長角色,應予以剔除。最后,為檢驗自變量人際地位操作的有效性,要求被試在7點量表(1=完全不同意; 7=完全同意)上對“在你扮演班長角色的過程中,你感覺到自己是受人尊敬的”陳述進行評定,分數越高表明被試認為自己的人際地位越高。

2.1.5?數據整理與統計預分析

(1)無效被試的剔除。根據被試對任務卷入度問題的自陳報告,剔除36位沒有充分扮演班長角色的被試,且無被試報告在執行角色任務時自己“完全無權”,因此,實際有效樣本由260名被試(男性135名,女性125名)構成。

(2)人際地位操縱的有效性檢驗。對人際地位自陳評定分數的單因素方差分析結果顯示,組間主效應顯著(F(2, 257)=16.58, p<0.001, η2p=0.11), 相對于控制條件(M=4.31, SD=1.25), 高地位條件下被試對人際地位的感知水平(M=4.63, SD=1.37)更高(p=0.09), 而低地位條件下被試對人際地位的感知水平(M=3.59, SD=1.00)更低(p<0.001),表明人際地位操縱有效。

2.1.6?結果與分析

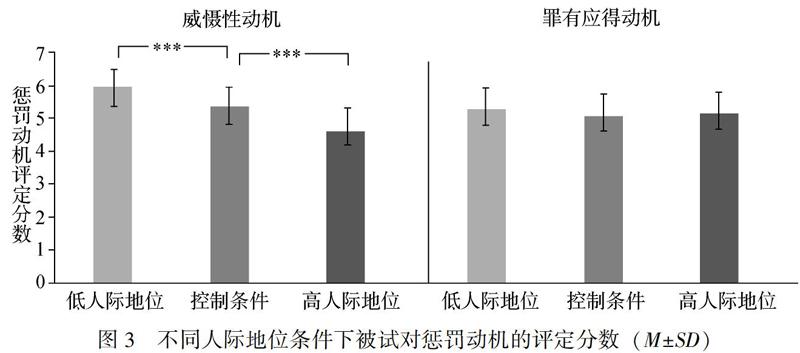

高地位和低地位條件下,被試對懲罰動機的評定分數見圖3。以人際地位為自變量,分別對威懾性動機和罪有應得動機評定分數進行單因素方差分析,結果顯示,對于威懾性動機而言,人際地位主效應顯著(F(2, 257)=27.58, p<0.001, η2p=0.18),事后比較結果表明,相對于控制條件(M=5.09, SD=1.14),低地位條件下被試對威懾性動機的評定分數(M=5.68, SD=1.00, p=0.001)更高,而高地位條件下被試對威懾性動機的評定分數(M=4.38, SD=1.29, p<0.001)更低。然而,對于罪有應得動機而言,人際地位的主效應不顯著(F(2, 257)=0.46, p=0.63, η2p=0.004)。可見,低地位和高地位可分別提高和削弱領導者的威懾性懲罰動機,但其不影響被試的罪有應得懲罰動機。

為排除性別因素對實驗結果的可能影響,采用協方差分析方法對實驗數據進行再分析,結果顯示,在控制了性別效應后,人際地位對威懾性動機的主效應仍然顯著(F(2, 254)=27.84, p<0.001, η2p=0.18),但對罪有應得動機的主效應仍不顯著(F(2, 254)=0.49, p=0.61, η2p=0.004),進一步確認了人際地位對威懾性動機的作用。

2.1.7?小結

實驗1的分析結果表明,在控制性別因素后,相對于控制條件,低地位的權力感和高地位的權力感可分別提高和削弱領導者的威懾性懲罰動機,而對罪有應得動機則沒有影響。

2.2?實驗2 人際地位對信任感的影響

2.2.1?被試

通過發宣傳單的方式招募了某高校144名本科生(其中男性81人,女性63人)參與本實驗,其平均年齡為18.56(SD=0.75)。

2.2.2?實驗設計

實驗采用單因素被試間設計,被試被隨機分配到高地位、低地位和控制組三種實驗條件下,并通過文本描述進行操縱,其方法是在被試閱讀完公共資源困境的游戲規則之后給被試呈現分配到的角色信息及相應的人際地位的描述性段落。

2.2.3?實驗材料

(1) 公共資源困境。告知被試每次實驗將有4名同學同時參與,要求被試閱讀任務材料,并努力想象其在該任務中所扮演的角色以及與實驗室內其他三名被試的關系。該任務以網頁形式呈現,任務背景材料如下:

您將和其他三名線上玩家同時進行該游戲。游戲背景是學校的學生會,你們四名玩家都是學生會的成員。目前,你們四人所組成的學生會擁有一份公共基金,這份公共基金由20個金幣構成,是你們四個人的共有財產。在這次游戲中,你們每個人都要通過輸入數字(0~5)來決定從公共基金中拿取多少金幣據為己有(每人最多拿走5個金幣); 公共基金中剩余的金額將會翻倍(×2)后再平均分配給四位成員。也就是說,每個成員為自己拿走的金幣越少,剩余的基金金額就越多,最終基金翻倍后再均分給每個成員的金額也就越多。如果有成員拿取了較多的金幣,那么最受益的顯然是他(她)自己。

(2) 因變量信任感的測量。被試在7點量表上(1=非常不同意; 7=非常同意)完成其對其他成員是否會合作的信任度評定,評定分數越高,說明其信任水平越高。

2.2.4?實驗程序

首先讓被試閱讀游戲背景的文字材料,接著告知被試其在游戲中所分配到的角色為學生會會長,具體描述如下:“分配到你的角色是A同學,與學生會的其他成員相比,作為學生會會長的你有著較大的權力,在學生會的工作中,你有權指示、監督和評估其他成員的工作,有權決定分配給其他成員多少金額的工作補助。”之后通過讓被試閱讀不同的地位信息,即學生會成員對會長的認同程度,來操縱被試的人際地位,方法同實驗1。

被試在連續閱讀完公共資源困境任務的描述性材料、分配到的角色以及人際地位的描述性信息后,接受因變量信任感的評定任務,即有多相信其他成員會合作。

為了識別被試完成公共資源困境任務時是否理解游戲規則和對角色的意識水平,因變量評定任務結束后,要求被試完成個人效度檢測項目,先是檢測公共資源困境任務游戲規則的理解,題目為“在該學生會中,假如你是成員A,你從公共基金(共20個金幣)中拿走了1個金幣,成員B拿走3個,成員C拿走4個,成員D拿走0個,那么游戲結束時,你最終可以得到的金幣是個。”正確答案為7,回答錯誤的被試視為未理解游戲規則,其數據將被剔除。接著是對權力感和人際地位操作有效性的檢測,同實驗1。

2.2.5?數據整理與統計預分析

(1) 無效被試的剔除。根據被試對任務規則問題的回答,剔除24位計算錯誤的被試,且無被試報告在執行角色任務時自己“完全無權”,因此,實際有效樣本由129名被試(男性72名,女性57名)構成。

(2) 人際地位操縱的有效性檢驗。對人際地位自陳評定分數的單因素方差分析結果顯示,人際地位主效應顯著(F(2, 126)=10.07, p<0.001, η2p=0.14), 相對于控制條件(M=4.07, SD=1.24),高地位條件下被試對人際地位的感知水平(M=4.79, SD=1.78)更高(p=0.03),而低地位條件下被試對人際地位的感知水平(M=3.35, SD=1.40)更低(p<0.001),表明人際地位操縱有效。

2.2.6?結果與分析

高地位和低地位條件下,被試對信任感的評定分數見圖4。以人際地位為自變量,對信任感評定分數的單因素方差分析結果顯示,人際地位主效應顯著(F(2, 126)=46.47, p<0.001, η2p=0.42),事后比較結果表明,相對于控制條件(M=4.29, SD=0.83),高地位條件下被試對信任感的評定分數(M=5.30, SD=1.12, p<0.001)更高,而低地位條件被試的信任感(M=3.23, SD=1.01, p<0.001)更低。可見,高地位的權力感和低地位的權力感可分別提高和降低領導者對組織成員的信任感。

為排除性別因素對實驗結果的可能影響,采用協方差分析方法對實驗數據進行的再分析結果顯示, 在控制了性別效應后, 人際地位對信任感評定分數的主效應仍然顯著, F(2,123)=45.78, p<0.001, η2p=0.43,進一步確認了人際地位對信任感的作用。

2.2.7?小結

實驗2的分析結果表明,在控制性別因素后,相對于控制條件,高人際地位和低人際地位可分別提高和降低領導者對他人的信任感水平。

2.3?實驗3 信任感對懲罰動機的影響

2.3.1?被試

通過發宣傳單的方式招募了某高校144名本科生(其中男性67人,女性77人)參與本實驗,其平均年齡為18.54(SD=0.58)。

2.3.2?實驗設計

實驗采用單因素被試間設計,被試被隨機分配到高信任條件、低信任條件和控制組三種實驗條件下,因變量檢測指標為被試在威懾性動機和罪有應得性動機量表上的評定分數。

實驗的自變量分為高信任條件、低信任條件以及控制條件(即無信任信息)三個水平,通過告知被試以往的研究結果進行操縱。

2.3.3?實驗材料

(1) 公共資源困境。同實驗2。

(2) 懲罰動機的測量。通過修改實驗1中測量懲罰動機所涉及的情境主題詞(如,將“遲到、早退和曠課的同學”改為“不合作的玩家”)形成適合本實驗的懲罰動機量表,其中前三個項目用于測量威懾性懲罰動機的強度,后三個項目用于測量罪有應得懲罰動機的強度。被試在7點量表(1=非常不同意; 7=非常同意)上完成其懲罰動機評定,評定分數越高,說明其懲罰動機水平越強。

2.3.4?實驗程序

在被試閱讀完公共資源困境的游戲規則后,告知被試以往關于此類游戲的研究結果。

(低)高信任條件:“以往關于合作情境的研究發現,在這類合作情境中,我們往往(不)可以相信其他玩家會合作”。控制組被試不呈現上述信息。接著告知被試游戲將要引入懲罰制度,讓不合作的成員得到的金幣減少,讓被試表達其對不同懲罰制度的認同度。

個人效度檢測項目同實驗2。為檢驗自變量信任感操作的有效性,要求被試在7點量表上(1=完全不同意; 7=完全同意)對“我不相信其他學生會成員會合作”的陳述進行評定,反向計分后,分數越高表明被試認為自己對成員的信任感越高。

2.3.5?數據整理與預分析

(1) 無效被試的剔除。根據被試對公共資源困境任務規則問題的回答,剔除10位計算錯誤的被試,因此,實際有效樣本由134名被試(男性61名,女性73名)構成。

(2) 信任感操縱的有效性檢驗。對信任感自陳評定分數的單因素方差分析結果顯示,組間主效應顯著(F(2, 131)=18.36, p<0.001, η2p=0.22),相對于控制條件(M=4.19, SD=1.96),高信任條件下的被試對組員的信任感(M=5.23, SD=1.15)更高(p=0.002),而低信任條件下被試對組員的信任感(M=3.21, SD=1.36)更低(p=0.003),表明信任感的操縱有效。

(3) 因變量評定項目的同質性和區分效度分析。為檢驗懲罰動機的評定項目的同質性,分別計算了構成威懾性動機和罪有應得動機的三個項目評定分數間的同質性系數,結果顯示,α威懾性動機=0.94,α罪有應得動機=0.90,表明構成威懾性動機和罪有應得動機的三個項目具有較高的同質性。為檢驗威懾性動機與罪有應得動機兩種動機傾向評定間的區分效度,首先計算了威懾性動機與罪有應得動機評定分數間的皮爾遜相關系數,結果顯示, r=0.25(p=0.003),表明二者是彼此獨立的懲罰動機類型; 其次,對該量表6個項目間相關矩陣(χ2=649.25, p<0.001, KMO=0.72)的探索性因素分析結果顯示,特征根大于1的公共因子為2個,且可解釋總方差變異的86.73%。采用方差最大旋轉獲得因子載荷矩陣,結果顯示用于評定威懾性動機的三個項目在公共因子Ⅰ上的負荷量均在0.92以上,而在公共因子Ⅱ上的負荷量均在0.17以下; 相反,用于評定罪有應得動機的三個項目在公共因子Ⅱ上的負荷量均在0.88以上,而在公共因子Ⅰ上的負荷量均在0.18以下。可見,構成懲罰動機量表的6個項目可分別有效評定懲罰動機的威懾性傾向和罪有應得傾向。

2.3.6?結果與分析

高信任和低信任條件下,被試對懲罰動機的評定分數見圖5。以信任感為自變量,分別對威懾性動機和罪有應得動機評定分數的單因素方差分析結果顯示,對于威懾性懲罰動機而言,信任感的主效應顯著(F(2, 131)=20.53, p<0.001, η2p=0.24),事后比較結果表明,相對于控制條件(M=4.60, SD=1.53),低信任條件下被試對威懾性動機的評定分數(M=5.80, SD=0.90)更高(p<0.001),而高信任條件被試的威懾性動機(M=4.04, SD=1.36)更低(p=0.04)。然而,對于罪有應得動機而言,信任感的主效應不顯著(F(2, 131)=0.38, p=0.69, η2p=0.006)。可見,低信任感和高信任感可分別提高和削弱領導者的威懾性懲罰動機,但其不影響被試的罪有應得懲罰動機。

為排除性別因素對實驗結果的可能影響,采用協方差分析方法對實驗數據進行的再分析結果顯示,在控制了性別效應后,信任感對威懾性動機的主效應仍然顯著(F(2, 128)=20.56, p<0.001, η2p=0.24),但對罪有應得動機的主效應仍不顯著(F(2, 128)=0.37, p=0.69, η2p=0.006),進一步確認了信任感對威懾性動機的作用。

2.3.7?小結

實驗3的分析結果表明,在控制性別因素后,相對于控制條件,低信任感和高信任感可分別提高和削弱領導者的威懾性懲罰動機,而對罪有應得動機則沒有影響。

2.4?實驗4信任感在人際地位影響懲罰動機中的中介效應

2.4.1?被試

通過發宣傳單的方式從某高校招募了195名本科生(其中男性101人,女性94人)參與本實驗,其平均年齡18.36(SD=0.77)。

2.4.2?實驗設計

實驗采用單因素被試間設計,被試被隨機分配到高地位和低地位兩種實驗條件下,因變量檢測指標為被試在威懾性動機和罪有應得性動機量表上的評定分數, 中介變量檢測指標為被試在信任感量表上的評定分數。

2.4.3?實驗材料

(1) 角色扮演任務。與實驗1大致相同,不同的是告訴被試本實驗的目的是“了解考場風氣的相關情況”。

(2) 信任感的測量。通過修改實驗2中測量信任感所涉及的情境主題詞(如,將“相信其他成員會合作”改為“相信同學會誠信考試”),形成適合本實驗的包含4個項目的信任感量表。

(3) 懲罰動機的測量。通過修改實驗1中測量懲罰動機所涉及的情境主題詞(如,將“遲到、早退和曠課的同學”改為“考試作弊的同學”),形成適合本實驗的包含6個項目的懲罰動機量表。

2.4.4?實驗設計程序

實驗的自變量分為高地位和低地位兩個水平,操縱方法同實驗1。被試在連續閱讀完角色扮演任務描述性材料和人際地位的描述性信息后,接受中介變量信任感的評定任務,即對學生會誠信考試的信任度進行評定,接著進行因變量懲罰動機的評定任務,即對作弊學生的懲罰態度進行評定,最后完成操作有效性評定。

2.4.5?數據整理與統計預分析

(1) 無效被試的剔除。根據被試對任務卷入度問題的自陳報告,剔除28位自認為沒有充分扮演班長角色的被試,且無被試報告在執行角色任務時自己“完全無權”,因此,實際有效樣本由167名被試(男性83名,女性84名)構成。

(2) 人際地位操縱的有效性檢驗。對人際地位自陳評定分數的獨立樣本t檢驗結果顯示,人際地位在兩組間存在顯著差異(t(165)=6.38, p<0.001, d=0.99),相對于低地位條件(M=3.61, SD=1.20),高地位條件下的被試對人際地位的感知水平(M=4.70, SD=1.00)更高,表明人際地位操縱有效。

2.4.6?結果與分析

(1) 人際地位對懲罰動機的影響。高地位和低地位條件下,被試對懲罰動機的評定分數見圖6。以人際地位為自變量,分別對威懾性動機和罪有應得動機評定分數進行獨立樣本t檢驗,結果顯示,高地位與低地位條件下被試對威懾性動機的評定分數差異顯著(t(165) =7.57, p<0.001, d=1.18),低地位條件下被試對威懾性動機的評定分數(M=5.55, SD=1.04)顯著高于低地位條件(M=4.23, SD=1.20),但罪有應得動機的評定分數的差異不顯著(t(165)=0.059, p=0.95, d=0.01)。可見,低地位的權力感和高地位的權力感可分別提高和削弱領導者的威懾性懲罰動機,但對罪有應得懲罰動機沒有影響。以性別為協變量的協方差分析結果顯示,在控制了性別效應后,人際地位對威懾性動機的主效應仍然顯著(F(1, 163)=57.71, p<0.001, η2p=0.26),但對罪有應得動機的主效應仍不顯著(F(1, 163)=0.003, p=0.95, η2p=0.001)。這一結果再次確認了實驗1的研究結論。

(2) 人際地位對信任感的影響。高地位和低地位條件下,被試對信任感的評定分數見圖7。以人際地位為自變量,對信任感評定分數進行獨立樣本t檢驗,結果顯示,兩者間存在顯著差異(t(165)=-8.01, p<0.001, d=1.25),相對于低地位條件(M=3.34, SD=1.21),高地位條件下被試對信任感的評定分數(M=4.87, SD=1.26)更高。可見,高地位的權力感和低地位的權力感可分別提高和降低領導者對組成成員的信任感。以性別為協變量的協方差分析結果顯示,在控制性別效應后,人際地位對信任感評定分數的主效應仍然顯著(F(1, 163)=64.62, p<0.001, η2p=0.28)。這一結果再次確認了實驗2的研究結論。

(3) 信任感的中介效應分析。本實驗的主要目標是考察高地位操縱是否可提升高權力個體對他人的信任感水平,并由此減弱其懲罰的威懾性動機。基于前三個實驗的結果,本研究假定信任感在人際地位與威懾性懲罰動機之間起中介作用。為檢驗該假設,按照中介效應檢驗程序,我們采用依次回歸分析方法檢驗了信任感在人際地位和威懾性懲罰動機中的中介作用(為排除性別因素對實驗結果的可能影響,在進行中介效應檢驗時,控制了性別效應)。

第一步檢驗威懾性懲罰動機對人際地位回歸系數的顯著性,結果顯示,人際地位對威懾性懲罰動機的預測作用顯著,β=-0.51, t=-7.61, p<0.001。

第二步檢驗信任感對人際地位回歸系數的顯著性,結果顯示,地位對信任感的預測作用也顯著,β=0.53, t=8.00, p<0.001。

第三步檢驗人際地位和信任感對威懾性懲罰動機的預測作用,多元回歸分析發現,信任感對威懾性懲罰動機的預測作用顯著,β=-0.87, t=-21.13, p<0.001,說明信任感的中介作用顯著。從直接作用到中介模型,人際地位對威懾性懲罰動機的預測不顯著,β=-0.05, t=-1.25, p= 0.22。可見,信任感在地位和威懾性懲罰動機之間起完全中介作用。

對中介效應值的分析結果顯示,該模型的中介效應值為0.53×(-0.87)=-0.46,其中中介效應在總效應中的比例為(-0.46)/(-0.51)=90%。采用偏差校正的Bootstrapping方法對中介效應路徑進行顯著性檢驗(抽取5000次)(Geiser, 2013),結果發現,人際地位通過信任感影響威懾性懲罰動機的中介效應顯著(β=-0.46, 95% CI=[-0.56, -0.36])。這一分析結果表明,人際地位可通過影響信任感而影響威懾性懲罰動機。相對于低人際地位,高人際地位可提升高權力個體對他人的信任感水平,并由此減弱其威懾性懲罰動機。圖8是信任感在人際地位與威懾性懲罰動機間的中介效應路徑示意圖。

2.4.7?小結

本實驗的分析結果表明,信任感在人際地位與威懾性懲罰動機之間起完全中介作用,相對于低地位條件,高地位條件下的高權力感可通過提高被試對他人的信任感而減弱其威懾性懲罰動機。

3?綜合討論

本研究的四個實驗系統考察了人際地位對懲罰動機的影響以及信任在其中的中介作用。其中,實驗1考察了人際地位對懲罰動機的影響,對自變量的操縱分為低地位條件、高地位條件以及控制條件(無人際地位信息)三種形式,要求被試閱讀完有關班長的角色信息后,在懲罰動機的測量量表上指出他們對班級中遲到早退的同學的懲罰態度。實驗結果發現,相對于控制條件,在低地位條件下,被試的威懾性懲罰傾向更強,而在高地位條件下,被試的威懾性懲罰傾向更弱。實驗2考察了人際地位對信任感的影響,對自變量的操縱分為低地位條件、高地位條件以及控制條件(無人際地位信息)三種形式,要求被試閱讀完公共資源困境的游戲規則后,在信任感量表上報告他們對游戲中其他成員是否會合作的信任水平。實驗結果發現,相對于控制條件,在低地位條件下,被試對他人的信任水平更低,而在高地位條件下,被試對他人的信任水平更高。實驗3考察了信任感操縱對懲罰動機的影響,對自變量的操縱分為高信任感條件、低信任感條件以及控制條件(無信任感信息)三種形式,要求被試閱讀完公共資源困境的游戲規則后,在懲罰動機的測量量表上指出他們對游戲中不合作成員的懲罰態度。實驗結果發現,相對于控制條件,高信任條件下,被試的威懾性懲罰傾向更強,但在低信任條件下,被試的威懾性懲罰傾向更弱。實驗4在前三個實驗的基礎上構建和檢驗了人際地位、信任感與威懾性懲罰動機間的中介模型,對自變量的操縱分為低地位條件和高地位條件兩種形式,要求被試閱讀完有關班長的角色信息后,在信任感量表上報告他們對班級同學考試時是否會作弊的信任水平,并在懲罰動機的測量量表上指出他們對考試作弊的同學的懲罰態度。實驗結果發現,相對于低地位條件,在高地位條件下,被試對他人的信任水平更高,但威懾性懲罰傾向更弱,且信任感在人際地位影響威懾性懲罰動機中起完全中介作用。因此,本研究的假設獲得系統驗證。

本研究在低地位條件下完全驗證了Mooijman等人(2015)的研究結論,但在高地位條件下,獲得了與其相反的結論,即本研究發現對權力的高人際地位操縱提升了高權力個體對他人的信任感水平,而降低了其對他人的威懾性懲罰動機。本研究為深入理解“權力-信任感-威懾性懲罰動機”關系問題提供了邊界條件,是對Mooijman等人(2015)研究結論的系統性深化。既往研究雖然發現權力可提高懲罰的嚴苛度(van Prooijen, Coffeng, & Vermeer, 2014; Wiltermuth & Flynn, 2013), 也探討了高權力者對他人實施懲罰的原因(Butterfield et al., 1997; Butterfield, Trevio, Wade, & Ball, 2005)及其目的(Mooijman et.al., 2015),但尚未涉及權力的特性(如權力的可變性)和高權力者個人品質(如人際地位)對其懲罰動機的影響。本研究的實驗構思和研究結論是對既往研究文獻的實質性拓展和深化,有助于加深對威懾性懲罰動機影響因素及其心理機制的理論理解。

在現實的組織運行和管理實踐中,對違規者的懲罰權是高權力者的標志性權利之一。例如,管理者通常通過懲罰使其下屬遵守相關的規則和制度(Kerr, 1975; Magee, Kilduff, & Heath, 2011); 政策的制定者通過提供具有懲罰性質的刺激(如罰款)來規范人們的行為。那么,如何實施懲罰以及由具有何種特性的權力擁有者實施懲罰更能獲得人們的認可?Mooijman等人(2015)的研究表明,相對于控制條件,高權力者的懲罰行為更受威懾性動機的驅動,更相信“殺雞儆猴”式懲罰的有效性。然而,現實中并非所有的高權力者都基于威懾性動機懲罰其下屬,“殺雞儆猴”式的懲罰也并非總是有效。例如,有研究認為,在權力高度不平等的社會中,人們更偏好嚴厲而公開的懲罰(Downes & Hansen, 2006)。本研究則進一步證明,一個不被下屬尊重的高權力者因缺乏對下屬的信任感而使其懲罰行為更多地受威懾性動機驅動,但一個受下屬尊重的高權力者對下屬具有高信任感而使其懲罰行為更少地受威懾性動機驅動。由于受威懾性動機驅動的懲罰難以獲得組織成員的認同(Darley, 2009),導致人們對懲罰者(如管理者或領導人)形成諸如“難以服眾”“引發眾怒”等負面態度(Ball, Trevio, & Sims, 1994),降低人們對組織規則和制度的遵從性,最終導致組織規則或制度失去懲罰效力(Magee et al., 2011; Tannenbaum, Valasek, Knowles, & Ditto, 2013; Tyler, 2006)。以往研究發現,人們認為高權力者公開懲罰違規者或設定強制性懲罰措施是不公平的體現(Jabour, 2013; Robinson, 2005),也有研究發現基于對組織成員的不信任感而實施的懲罰反而會增加違規行為的發生頻率(Mulder et al., 2006)。根據本研究的結論,筆者認為,組織管理實踐中,如要增強懲罰的有效性,有必要克服固化的權力賦予機制,將權力授予那些既有組織管理能力又具群眾威望的組織成員。

未來研究可針對以下問題進一步展開探討:

(1) 本研究的研究對象取自大學生群體,實驗任務均是基于大學生生活實際而設計的模擬性情境,其研究結論是否可解釋現實的組織管理實踐中領導者的懲罰行為,有待更具生態化的研究設計給予驗證。

(2) 本研究探討了人際地位對領導者懲罰動機的影響及其機制,但現實生活中可能有其他因素也會影響到領導者的懲罰動機,如領導者的權力是否穩定(終身任職還是輪流當值)、領導者與被懲罰者的社會距離等都可能影響到其懲罰動機,因此有必要進一步考察不同環境下領導者的懲罰動機是否有所不同。

4?結論

本研究獲得如下主要結論:

(1) 與高地位條件相比,低地位條件下的權力感不僅可提高領導者的威懾性懲罰動機,而且可降低其對下屬的信任感水平;

(2) 與低信任條件相比,高信任感可降低領導者對下屬的威懾性懲罰動機;

(3) 與高地位條件相比,低地位條件下的權力感可通過降低領導者對下屬的信任感而提高其對下屬的威懾性懲罰動機。

參考文獻

金劍, 李曄, 陳冬明,?郭凱嬌 (2016). 權力和地位對自利行為的影響. 第十九屆全國心理學學術會議摘要集.

張恩濤, 王碩 (2019). 權力和地位對信任行為的影響. 碩士學位論文. 河南大學.

Anderson, C., Hildreth, J. A. D., & Howland, L. (2015). Is the desire for status a fundamental human motive? Areview of the empirical literature. Psychological Bulletin, 141(3), 574-601.

Ball, G. A., Trevio, L. K., & Sims, H. P. (1994). Just and unjust punishment: Influences on subordinate performance and citizenship. Academy of Management Journal, 37(2), 299-322.

Bentham, J. (1988). An introduction to the principles of morals and legislation. New York, NY: Prometheus Books. (Original work published 1789)

Berg, J., Dickhaut, J., & McCabe, K. (1995). Trust, reciprocity, and social history. Games and Economic Behavior, 10(1), 122-142.

Blader, S. L., & Chen, Y. R. (2012). Differentiating the effects of status and power: A justice perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 102(5), 994-1014.

Blader, S. L., & Chen, Y. R. (2014). Whats in a name? Status, power, and other forms of social hierarchy. The Psychology of Social Status. New York: Springer.

Lammers, J., & Stapel, D. A. (2009). How power influences moral thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 97(2), 279-289.

Lount, R. B., & Pettit, N. C. (2012). The social context of trust: the role of status. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 117(1), 15-23.

Magee, J. C., & Galinsky, A. D. (2008). 8 social hierarchy: the selfreinforcing nature of power and status. The Academy of Management Annals, 2(1), 351-398.

Magee, J. C., Kilduff, G. J., & Heath, C. (2011). On the folly of principals power: Managerial psychology as a cause of bad incentives. Research in Organizational Behavior, 31, 25-41.

Mead, N. L., & Maner, J. K. (2012). On keeping your enemies close:Powerful leaders seek proximity to ingroup power threats. Journal of Personality and Social Psychology, 102(3), 576-591.

Mooijman, M., Van Dijk, W. W., Ellemers, N., & Van Dijk, E. (2015). Why leaders punish: A power perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 109(1), 75-89.

Smith, P. K., & Magee, J. C. (2015). The interpersonal nature of power and status. Current Opinion in Behavioral Sciences, 3, 152-156.

Tannenbaum, D., Valasek, C. J., Knowles, E. D., & Ditto, P. H. (2013). Incentivizing wellness in the workplace: Sticks (not carrots) send stigmatizing signals. Psychological Science, 24(8), 1512-1522.

Tyler, T. R. (2006). Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual Review of Psychology, 57(1), 375-400.

Van Prooijen, J. W., Coffeng, J., & Vermeer, M. (2014). Power and retributive justice:How trait information influences the fairness of punishment among power holders. Journal of Experimental Social Psychology, 50, 190-201.

Vidmar, N., & Miller, D. (1980). Social psychological processes underlying attitudes toward legal punishment. Law and Society Review, 14(3), 565-602.

Wiltermuth, S., & Flynn, F. (2013). Power, moral clarity and punishment in the workplace. Academy of Management Journal, 56(4), 1002-1023.