走向更加開放的大學通識教育

侯定凱

(華東師范大學 上海終身教育研究院,上海 200241)

黃俊杰教授在《21世紀大學理念的激蕩與通識教育的展望》一文中,針對當今大學通識教育注重“開拓視野”、“獲得創新創業能力”、“提升國民文化素養”等“效益觀”和“工具論”,提出,“我們居今日而言‘通識教育’,應將現在流行的‘工具論’教育哲學,翻轉而為‘非工具論’的立場,我們才能直探通識教育的本質,才能掌握通識教育的內在價值。”這里值得商榷的是:在實踐中,“工具論”與“非工具論”是否必然表現為二元對立、非此即彼的選擇?

黃教授的觀點實則反映了關于高等教育的兩種哲學取向:一是以認識論為基礎的,二是以政治論為基礎的[1]13。“認識論”強調以“閑逸的好奇”精神和嚴謹的方法追求知識,鼓勵人們對社會上最令人困擾的問題,進行盡可能深刻的、不受個人價值觀影響的思考和判斷。“政治論”則強調學術為國家、公眾服務;學者需要思考什么是最好的社會目標、應該如何運用權力等問題,這些都具有政治性;追逐知識中的科學方法的信念、研究問題的選擇、研究結論的解釋等,也無不體現著價值判斷的因素。而杜威調和了上述“二元對立”的高等教育邏輯,指出了思維和行動之間的連續性。

歷史地看,兩種高等教育哲學觀的沖突和張力根深蒂固,不但滲透到大學的組織架構(如專業學院和文理學院并置)、學術研究(如基礎研究和應用研究、政策研究共存),也體現在課程體系和教學理念中,但兩者界限正日益模糊,依存度正日益增加。正如布魯貝克所述,如果大學不可避免地要卷入到復雜的社會中去的話,那么專業教育和傳統文理教育的相互結合,可以使各自得到繁榮并發展——前者可以利用大學其他部分的研究指導自己的實踐,后者則可以通過實踐驗證更加充實自己的成果[1]27。黃俊杰教授希望的“致力于學生的心靈提升或反思能力之培養”,恐怕也只有在開放的實踐環境中,才能獲得驅動力、接受挑戰并內化為學生的自覺。

這里,一則來自美國頂尖文理學院——阿姆赫斯特學院(Amherst College)——一位畢業生的故事,或許可以給我們詮釋,通識教育是如何突破認知論和政治論的“二元”局限,在個人學習-社會實踐-人類福祉三者之間建立聯系的[2]。

伊娃·格雷德克(Eva Gladek)是阿姆赫斯特學院2005屆的一名學生,在大學學的專業是分子遺傳學。本科求學期間一門“物種滅絕”的課程拓展了她的視野。她說:“在學習過程中,我越來越了解到人類給地球帶來的危機。我覺得需要提高自己多方面的技能,以便為應對這些社會挑戰作好準備。”畢業后,格雷德克成為了一名科學傳媒的撰稿人。后來她發現,僅僅為大眾撰寫氣候變化和大規模物種滅絕方面的科普文章是不夠的,更需要采取實際行動。于是,她來到耶魯大學繼續學習工業生態學。2012年,格雷德克在荷蘭創辦了一家名為Metabolic的公司,旨在促進城市廢物的循環利用,將環境科學、工程、社會科學和管理學的元素融為一體,推動循環經濟的創新和社區生態系統的改善。格雷德克如此評價自己正在從事的事業:“或許你會認為,這是一個烏托邦式的、不切實際的夢想,但如果不對眼前的行為作出重大改變,我們將真的遭遇嚴重的生存問題。我想,為這樣一種烏托邦而奮斗,是生命中最棒的事情。”

我們不能假設“精致的認知”比“實用的技能”更能成就卓越人生。能以一技之長服務社區,或能做幾個拿手的家常菜,何嘗不是有品質生活的最生動寫照呢?即使從個人可持續發展的角度而言,“學而后知不足”與“紙上得來終覺淺,絕知此事要躬行”,同屬人們持續學習的機制;“做中學”的意識和能力,同樣可以折射出終身學習的基本態度和素養。但凡教育(乃至廣義的學習),不管出于通識、人文、專業、職業教育的目的,都需要貫徹知行合一的基本教育原則。

面對知識日益分化的學術界,大學生需要有更多將知識與日常生活、社會活動緊密結合的機會,以豐富多彩的個人經驗,實現碎片化知識的再造和再融合。知識的內在價值和智慧的洞明練達,需要通過學習者外在的技能、行為、個性化的語言來彰顯、修正和強化。自由的思想既是自我修行的結果,也是適宜環境的產物。正如學者徐賁所言,學術從來都不是純粹的……學術是以知識在公共生活中的自由產生、自由接受、自由傳播為條件的,這些自由的學術的條件,也是自由教育和以人的自由為本的人文教育的條件[3]。這種條件不是靜態的存在,而是學習者以入世的姿態,與環境積極互動、互促的結果;而通識教育的最大貢獻在于,它可以為個人積極、有效地參與公共生活騰挪出盡可能開闊的理性和能力的空間。

雖然,通識教育本質上并不以傳授實用技能為主要目的,它重在幫助學生獲得那些可以遷移的、基礎性的能力,但這并不意味著,勞動力市場不看重通識教育所追求的基本技能和素養。美國大學協會(Association of American Universities,AAU)2018年針對雇主的一項調查發現,最受重視的大學生品質包括:能有效開展口頭溝通、批判性思維和分析推理、倫理判斷和決策、有效開展團隊工作、獨立工作、自我激勵和主動性、有效開展書面溝通、將知識和技能運用于現實場景等。可見,雇主們認為的一些重要能力,很多與大學通識教育的目標是一致的。強調“可被雇傭性(employability)”,并非必然與通識教育沖突。

大學通識教育的設計和教學方法也在不斷更新中。有調查表明,近年來,有三分之二(67%)的美國高校更加重視知識、技能和應用的整合;61%的高校更加強調應用性的學習體驗;有一半(51%)高校更強調核心技能的培養;而更強調知識面拓展的高校比例不到三分之一(32%)[4]。以倡導通識教育為宗旨的“美國學院與大學協會”2020年的年會上強調:人文教育(liberal education)是大學學生未來就業能力的基礎[5]。顯然,不管雇主還是學術界,有越來越多的人意識到,人文教育、通識教育可以,而且必須將理論學習與實踐能力、生涯發展緊密結合起來。

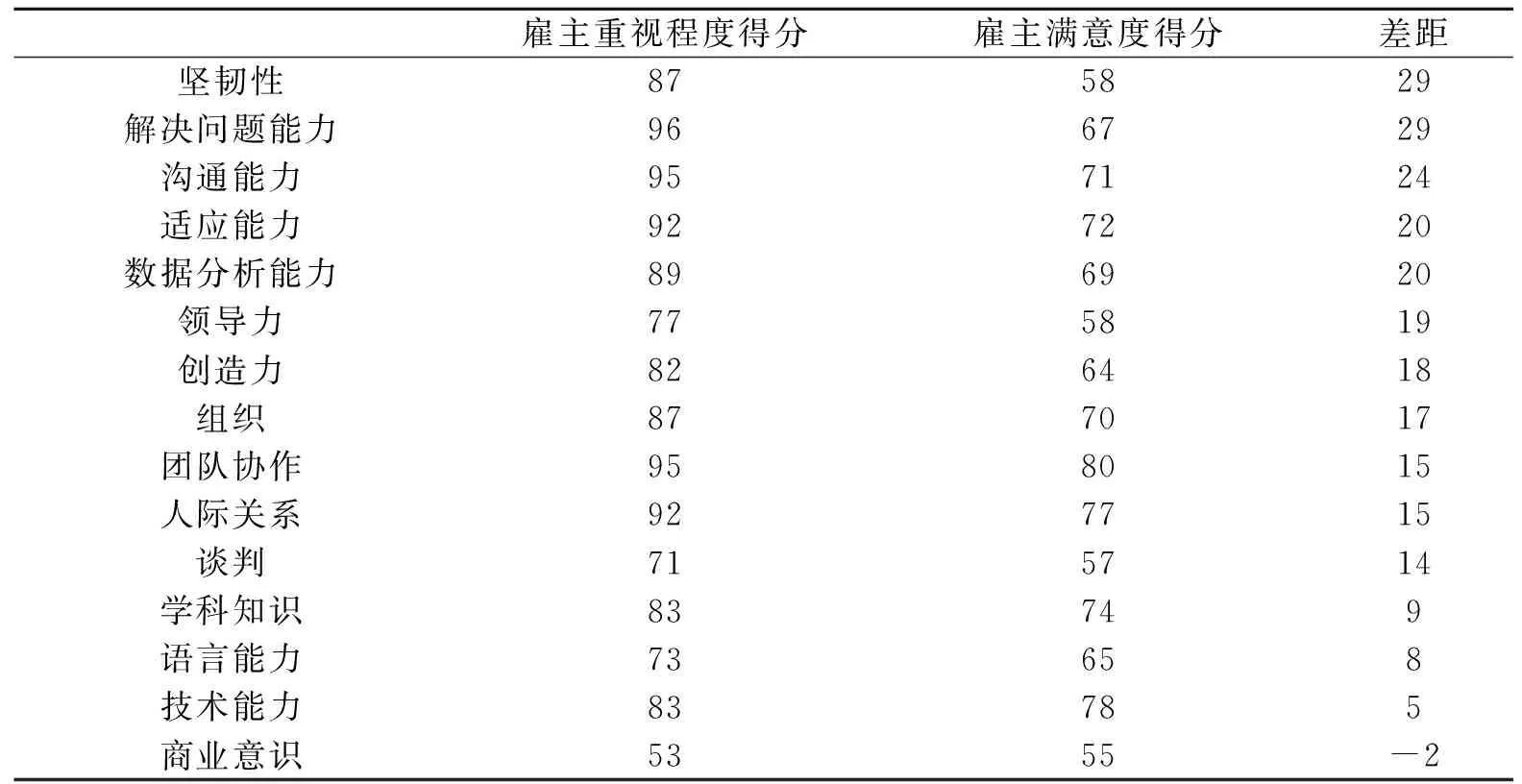

在實踐層面,當今一些大學畢業生中,知識深度和廣度的缺乏程度,并不亞于實踐能力的匱乏。美國2016年的一項調查發現,只有10%甚至更少大學生被認為擁有必需的重要能力[6]。英國知名教育市場咨詢公司QS與英國學生雇主研究院(Institute of Student Employers)于2018年,對全球11 000名雇主和16 000名大學畢業生進行了聯合調查,希望發現勞動力市場上技能供需之間的差距。結果發現,雇主們最重視的大學生特質,與其最滿意的大學生特質存在一定反差;差距最大的幾項,與大學生的“硬技能”和“軟技能”均有關,如表1所示,差距從高到低排序。

表1 大學生核心能力的全球調查

英國這份報告還專門分析了雇主眼里中國大學畢業生的特質。與全球性趨勢相比,中國大學畢業生基本能力的優勢體現在語言、領導能力和學科知識等方面;而弱勢體現在技術、創造力和談判等方面。顯然,大學教育必須同等重視大學生的基本知識與“軟技能”。而社會、勞動力市場對人文教育、通識教育寄予厚望之際,正是大學教育自身反思、圖新的良機。

主張通識教育的認知論和政治論的融合,并非否定“非工具論”教育的存在和價值。黃俊杰教授《21世紀大學理念的激蕩與通識教育的展望》一文雖未清晰提出非功利化教育的具體路徑,但我們可以從新近各大互聯網社交平臺提供的泛知識服務中獲得啟迪。數以幾千萬計、年齡集中在15-24歲的學生群體,是這些短視頻知識的主要學習者[7]。在這些知識共享平臺上,關于科普、人文等各領域的知識內容,以另一種生態被重新建構起來,并在很大程度上填補了傳統大學通識教育留下的空白。知識傳播的主體還是大學的教師或專家,但傳播介質和話語方式發生了改變,年輕人“非功利學習”的欲望被激發出來了。未來,大學通識教育的設計者需以更加開放的心態,從這些知識服務供應者那里借鑒知識的傳播方式,或加強與這些市場力量的合作,讓學習更好與日常生活和最新科技緊密結合,不斷拓展通識教育“窮智見德”、“攝智歸仁”的途徑和平臺。