基于空間計量模型的江蘇省財政支出農村減貧效應實證分析

楊浩 朱冬元 紀磊

摘要:政府的財政支出是減緩農村貧困問題的重要渠道,基于江蘇省2012—2018年各地級市的面板數據,借助空間計量模型進行了實證分析。研究結果表明,從全省層面來看,財政教育支出、社保支出和農林水支出具有積極的減貧效應,其中教育支出減貧效應最佳,且具有顯著的空間溢出作用,而醫療支出則不利于農村減貧。在蘇北、蘇中和蘇南三大區域,各項財政支出的減貧效應具有明顯的差異性,蘇北地區社保支出減貧效應最大,蘇中地區農林水支出減貧效應最大,而在蘇南地區,則與省級面板較為一致,教育支出有著最大的減貧效應。基于實證結論最后得出了一些政策啟示:(1)各地政府應該因地制宜,適當加大有利于農村減貧的相關財政支出;(2)各地政府應當提高財政資金的使用效率,增大減貧效應的發揮;(3)各區域之間應做好協調和互助工作,解決好區域性貧困問題。

關鍵詞:財政支出;農村減貧;空間計量模型;空間相關性;減貧效應

中圖分類號: F812.7文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2020)18-0013-06

收稿日期:2020-06-11

基金項目:湖北省區域創新能力監測與分析軟科學研究基地開放基金(編號:HBQY2019z07)。

作者簡介:楊?浩(1971—),男,湖南常德人,博士,高級經濟師,主要從事經濟管理工作,E-mail:yanghao1971@Sohu.com;共同第一作者:朱冬元(1963—),男,湖北武漢人,教授,主要從事產業經濟學和資產評估的教學、研究工作,E-mail:eastzhudy@126.com。

通信作者:紀?磊,碩士研究生,主要從事產業經濟學的相關研究。E-mail:2485092055@qq.com。

改革開放40年以來,我國的減貧成就舉世矚目,7億多農村貧困人口擺脫貧困,貧困發生率從改革開放初期的97.5%下降至2018年年底的17%,為世界減貧事業作出了重大的貢獻。回顧我國扶貧的歷程,政府的政策支持和財政投入功不可沒,我國的財政專項扶貧資金從1980年到2018年累計投入超過6 000億元,因此財政支出已然是扶貧工作中最常見的方式之一。自2013年習近平總書記到湘西考察時作出“精準扶貧”的重要指示以來,我國的扶貧事業進入了新階段,2015年,中共中央、國務院出臺《中共中央國務院關于打贏脫貧攻堅戰的決定》,將精準扶貧作為國家農村扶貧的基本方略,并提出到2020年確保中國現行標準下農村貧困人口實現脫貧,貧困縣全部摘帽,江蘇省緊隨其后制定了“十三五”期間脫貧致富奔小康工程,要求到脫貧攻堅的收官之年,即2020年時,全省農村低收入人口的人均年收入要達到6 000元的標準,且“兩不愁三保障”要得到全面實現,由于江蘇省制定的脫貧標準遠高于我國現行脫貧標準,因此,要順利完成脫貧攻堅任務,江蘇省的脫貧工作仍然面臨著巨大壓力和挑戰。筆者以江蘇省作為研究對象,探究江蘇省財政支出的農村減貧效應及其空間溢出作用,有助于更好地發揮財政支出的減貧作用,為脫貧攻堅事業作出有益貢獻。

1?研究現狀

長期以來,貧困問題一直是經濟學界研究的重點領域,學者們圍繞著減貧問題進行了大量研究,綜合國內外學術界對于財政支出減貧效應的研究成果,財政支出對于減貧的有益作用已經達成共識,然而哪些方面的財政支出有利于減貧,減貧的效果如何卻存在很大的爭議。Dollar等研究認為,財政教育支出和醫療支出有助于農村生產效率的提高,從而促進農村減貧[1]。盧盛峰等通過微觀調查樣本數據,也證實了醫療支出有助于減貧的觀點[2]。林伯強認為,對農村教育、農業研發和基礎設施建設方面的公共投資能夠促進農村經濟增長,減緩地區不平等和貧困程度[3]。Ghatak認為,財政教育支出在任何情形下都有利于貧困減少[4]。但也有學者得出了不同的結論,Asadullah等研究了孟加拉國財政支出的減貧效應后發現,教育方面的財政支出并沒有顯著的減貧效應[5]。李永友等研究發現,除了財政社保支出有一定的減貧作用外,財政教育支出和醫療支出對貧困減緩的作用并不顯著[6]。王娟等研究我國省級面板數據后也得出相似的結論,認為教科文衛支出的減貧作用并不顯著,但農業支出、社會救濟支出和基本建設支出存在顯著的減貧效應[7]。也有學者認為,財政支出減貧效果的發揮需要滿足一定的環境條件,僅僅依靠財政補貼而不改善農村基礎設施建設,無法長期促進農村減貧[8],另外,財政政策的減貧作用可能存在門檻效應[9],如果財政支出達不到門檻值,就很難產生顯著的減貧效果,這或許在一定程度上解釋了不同財政支出的減貧效應存在差異性的原因。

由于財政支出在不同區域間可能存在著分配差異,貧困問題在空間上也具有空間依賴性[10],因此研究財政支出的減貧效應時需要考慮區域間存在的空間溢出性,在這類問題上,僅有少數學者進行了探討。鄒文杰采用動態空間面板模型分析了我國省級醫療衛生服務的財政支出,發現其產生的減貧效應顯著,且存在空間外溢性[11]。Jung等研究了美國政府專用資金的減貧效應,認為教育的專用資金投入可以同時減少本區域和相鄰區域的貧困,但財政健康醫療資金的投入僅能減少本區域的貧困[12]。李盛基等認為,財政教育支出不僅有較強的直接減貧作用,還存在較強的空間外溢性[13]。龔維進等以我國273個地級市為研究樣本發現,醫療支出的減貧效應具有顯著的溢出作用,而教育支出、社保支出和農林水支出對周邊地區的減貧效應影響不大[14]。

本研究基于以上認識,在脫貧攻堅的國家戰略背景下,從江蘇省實際情況出發,采用空間計量模型分析江蘇省財政支出的減貧效應及其空間溢出作用,以期為江蘇省減貧事業的推進提供理論依據和決策支持。

2?模型設定及數據來源

2.1?空間模型設定

由于區域之間普遍存在著要素流動的空間聯系,不同地區的經濟社會指標會相互影響,因此需要構建空間計量模型來分析財政支出對于農村減貧效應的影響。為此本研究構建了如下基本空間計量模型:

POVit=α0+α1Fisit+α2Macroit+μi+γt+εit。

(1)

式中:Povit表示江蘇省農村貧困情況;Fisit表示財政支出的各項核心變量;Macroit表示各宏觀控制變量;μi為不隨時間變化的個體固定效應;γt為時間固定效應;εit表示隨機誤差項;α0為截距項;α1、α2為變量系數。對于地區的減貧效應而言,不僅會受到本地區各因素的影響,還會受到其他地區滯后期的影響,因此在公式(1)的基礎上加入空間變量和滯后期,從而構建如下動態空間面板模型:

Povit=ρ∑wijFisit+βlnxTit+δ∑wijxTit+λ∑wijvi+μi+γt+εit。(2)

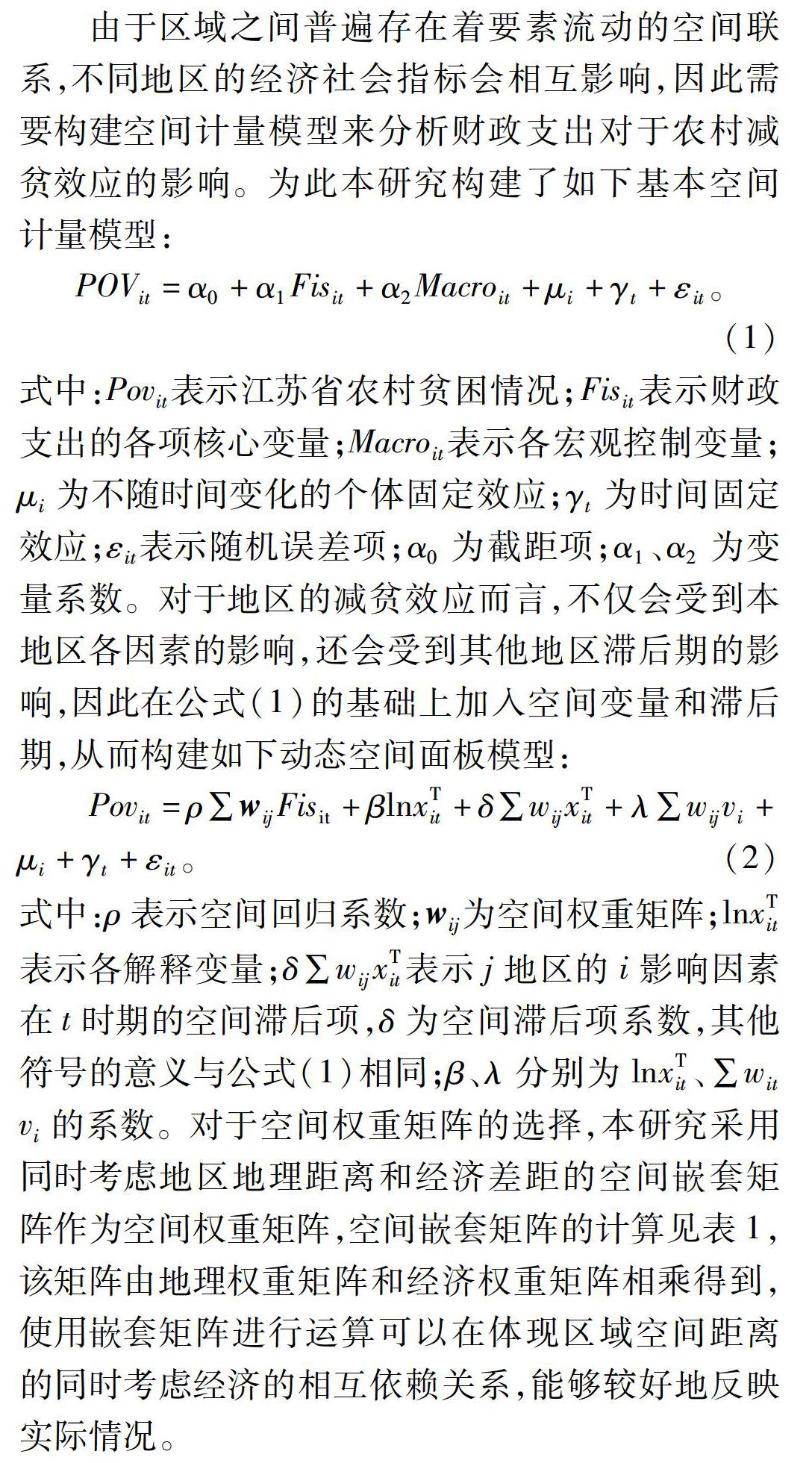

式中:ρ表示空間回歸系數;wij為空間權重矩陣;lnxTit表示各解釋變量;δ∑wijxTit表示j地區的i影響因素在t時期的空間滯后項,δ為空間滯后項系數,其他符號的意義與公式(1)相同;β、λ分別為lnxTit、∑witvi的系數。對于空間權重矩陣的選擇,本研究采用同時考慮地區地理距離和經濟差距的空間嵌套矩陣作為空間權重矩陣,空間嵌套矩陣的計算見表1,該矩陣由地理權重矩陣和經濟權重矩陣相乘得到,使用嵌套矩陣進行運算可以在體現區域空間距離的同時考慮經濟的相互依賴關系,能夠較好地反映實際情況。

2.2?指標體系構建與數據來源

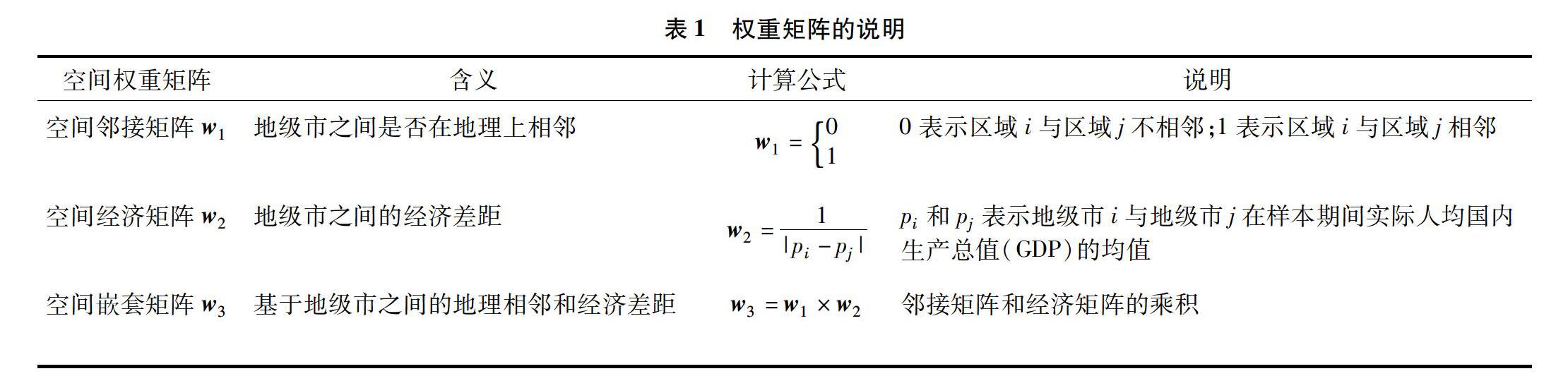

2.2.1?農村貧困變量?對于我國目前的貧困現狀,貧困主要體現在收入貧困和消費貧困上,因此本研究選取農村恩格爾系數作為衡量各地級市農村貧困狀況(POV)的指標。

2.2.2?財政支出變量?由于并非所有的財政支出都是益貧性的,應盡量選取對于貧困減緩有明顯傾向性的指標來進行分析,因此本研究的財政支出變量用教育支出指標(EDU)、醫療支出指標(MED)、社保支出指標(SOC)以及農林水支出指標(AGR)來表示,分別通過各項支出占地級市總財政支出的比重計算得出。

2.2.3?控制變量?本研究對影響農村減貧效應的其他變量進行控制,以提高模型估計結果的穩定性,其中包括人均GDP(RGDP),即江蘇省各地級市的人均生產總值,數值以2011年不變價作為基準計算得到;城鎮化水平(UI),利用江蘇省各地級市的城鎮人口占總人口的比重來表示;產業結構(IS),選取江蘇省各地級市的第三產業增加值占GDP的比重來表示。

考慮到政策變遷和數據可得性等因素,本研究從《江蘇省統計年鑒》《中國城市統計年鑒》中選取2012—2018年江蘇省13個地級市的面板數據,并對各變量進行了1%的極端值縮尾處理,最后歸納整理得到統計情況(表2)。

3?實證分析

3.1?農村貧困的空間相關性

為了驗證江蘇省地級市農村貧困程度的空間相關性,本研究基于空間嵌套矩陣對農村恩格爾系數進行Morans I指數(莫蘭指數)檢驗,具體計算公式如下:

Morans I=M∑ijwij·∑ijWij(xi-x)(xj-x)∑i(xi-x)2。(3)

式中:M為地級市的數量;xi和x分別表示某地級市的樣本觀測值和總體樣本觀測均值,i=1,2,…,M;xj為第j個地區的樣本觀測值;Wij為i區域與j區域的空間權重賦值,莫蘭指數的取值介于-1~1之間,當其值小于0或大于0時,表示地區變量間存在著空間負相關性或空間正相關性,即離散效應或集聚效應,而當莫蘭指數值等于0時,則表示不存在空間相關性,莫蘭指數的絕對值越大,表示空間相關性越強,計算結果見表3。

從表3可以看出,在2012—2018年樣本期間,江蘇省農村恩格爾系數的Morans I檢驗均在10%顯著水平內顯著為正,因此,在研究江蘇省農村貧困問題時應充分重視可能存在的空間相關性。莫蘭指數值在2012—2016年增大,至2016年達到峰值,彈性系數值為0.311,隨后在2016—2018年逐漸降低,呈現出先增大后減小的倒“U”型趨勢,表示江蘇省農村貧困狀況在2012—2016年呈現增強的空間集聚效應,隨后在2016—2018年空間集聚性減弱。原因可能在于隨著2016年“十三五”規劃的出臺,脫貧攻堅進入最后的沖刺階段,政府出臺了一系列有利于農村貧困戶的政策,各區域之間聯動互助,使得貧困問題的集聚性有所減弱。

3.2?實證結果

首先對所有數據進行單位根和協整檢驗,以防止“偽回歸”現象的出現,結果均通過了檢驗,說明面板數據有較好的平穩性。其次,對面板數據進行Hausman檢驗,結果顯示,P值在5%的顯著水平上拒絕了采用隨機效應的原假設,說明選用固定效應優于隨機效應。此外,對面板數據進行LR檢驗和wald檢驗,結果顯示,空間滯后變量的LR檢驗和wald檢驗均在10%顯著水平上拒絕了空間自回歸模型(SAR)作為最優模型,空間自回歸誤差項的LR檢驗和wald檢驗均在5%顯著水平上拒絕了空間誤差模型(SEM)作為最優模型,因此,空間杜賓模型(SDM)可作為最優模型估計方法。最后,分別對各模型的時間固定效應、空間固定效應和時間空間雙固定效應進行控制,通過參數檢驗來選擇最優的模型[15],運算結果見表4,其中模型(1)為沒有使用時間或空間固定效應的回歸結果,模型(2)~模型(4)分別使用時間固定效應、空間固定效應和時間空間雙固定效應進行回歸分析,以便于比較和檢驗結果的穩定性。

從表4可以看出,模型(2)的擬合優度R2為0899 8,略高于其他3個模型,且其對數似然值最大,因此,時間固定的空間杜賓模型為最優模型。對模型(2)的結果進行分析發現,江蘇省財政支出的4個核心指標中,教育支出、社保支出和農林水支出均對農村貧困減緩有積極作用,其中教育支出和社保支出通過了顯著性檢驗,且教育支出的減貧效應最大,彈性系數值達到了 -0.129,相比之下,醫療支出不僅不利于減貧,還對貧困程度有顯著的負面影響。究其原因,財政教育支出之所以能夠減貧,在于教育程度的提高,一方面可以直接提高勞動力的技能水平和就業率,另一方面可以減緩貧困的脆弱性[16]。社保支出則直接針對的是低收入群體,可以通過轉移支付直接提高貧困個體的勞動收入,從而減少貧困人口。農林水支出也能夠減貧,與林伯強等的研究結果[3,7]較為一致,雖然沒有通過顯著性檢驗,且彈性系數小于教育支出和社保支出,但仍然不容忽視,隨著我國鄉村振興戰略的深入推進,加大農林水支出依然是農村減貧的重要措施。醫療支出不利于農村減貧,與李永友等的研究結果[6]有一致性,原因可能在于,首先江蘇省醫療支出存在不合理的結構性配置,醫療衛生支出沒有滿足一定的門限值(如形成大病、重病的醫療條件);其次,地方政府加大醫療支出的方式對于緩解相對貧困比解決絕對貧困效果可能更明顯。

觀察控制變量的減貧效應,人均GDP彈性系數顯著為負,說明地區經濟發達程度可以減緩農村貧困,地區經濟越發達,對于人才和資本等要素資源越有集聚效應和吸虹效應,從而輻射農村地區的發展。相比之下,城鎮化水平的提升不利于農村減貧,主要是因為江蘇省的城鎮化率已經達到了較高的水平,隨著城鎮化的進一步推進,農村人口繼續向城鎮轉移,農村剩下的勞動力將不能滿足自身發展的需要,這在一定程度上反映了城鎮化減貧的倒“U”形發展趨勢[17]。產業結構的提升也能夠顯著減貧,產業結構作為經濟社會活動的重要紐帶,加快產業結構調整、增加服務業占比能夠促進社會資源的充分利用,從而帶動農村減貧。

3.3?直接效應與間接效應

考慮到資源的地域流動和交互影響等因素,一個地區自變量的變化不僅會影響本地區的因變量,還有可能影響其他地區的因變量,Elhorst將前者定義為直接效應(direct effect),后者定義為間接效應(indirect effect)[18],也叫做空間溢出效應,而總效應則通過直接效應和間接效應的均值來進行測度。為探究江蘇省財政支出減貧效應的空間影響特性,本研究對財政支出的四大核心變量的空間效應進行分解,得出其直接效應、間接效應和總效應,從表5可以看出,教育支出的直接效應、間接效益的彈性系數分別為-0.113 6和-0.126 2,均通過了10%水平顯著性檢驗,說明政府持續的教育資金投入能夠有效減緩本地區農村貧困,且對周邊地區的農村減貧有明顯的空間溢出作用。醫療支出的直接效應和間接效應則呈現出差異性,不利于本地農村減貧,而利于其他地區農村減貧。社保支出和農林水支出只對本地區農村減貧有積極作用,而沒有表現出積極的空間外溢。這意味著,只有教育支出和醫療支出的減貧效應存在著空間溢出作用,而社保支出和農林水支出則只對本地區農村減貧有積極作用。

3.4?分區域檢驗

為進一步考察上述解釋變量的減貧效應在江蘇省不同區域是否一致,即檢驗其是否存在空間差異性,本研究根據《江蘇統計年鑒》對于江蘇省進行了蘇北、蘇中、蘇南3個地區的劃分。在檢驗模型的選擇上,根據“3.2”節中的結果選擇時間固定的空間杜賓模型作為合適的估計方法,表6中分別列出了蘇北、蘇中和蘇南的空間杜賓模型回歸結果。

從表6可以看出,江蘇省不同地區的教育支出、醫療支出、社保支出和農林水支出的減貧效應并不完全一致。教育支出在蘇南地區產生了顯著的減貧效應,彈性系數值達到了-0.431,即教育支出每提升一個單位,貧困減緩0.431個單位,而在蘇北地區、蘇中地區卻不利于減貧。醫療支出彈性系數在蘇北、蘇南地區顯著為正,這與“3.2”節中江蘇省的整體樣本回歸結果一致,而在蘇中地區顯著有利于減貧。社保支出則在江蘇省不同區域之間保持了一致的減貧性,在蘇北地區減貧效果最佳,彈性系數為-0.249 7,在蘇中地區的減貧效應大于蘇南地區。農林水支出在三大區域也都表現出積極的減貧效應,其中蘇中地區的減貧效應通過了顯著性檢驗,彈性系數達到-0.418 3,在蘇北、蘇南地區則不顯著。對于控制變量,人均GDP和產業結構都表現積極且顯著的減貧效應,其中人均GDP變量在蘇中地區表現最佳,而產業結構變量在蘇南地區表現最佳。對于城鎮化變量,則分化嚴重,在蘇北地區城鎮化有顯著的減貧作用,而在蘇中、蘇南地區則不利于減貧,呈現出區域越發達,城鎮化越不利于減貧的態勢,這與“3.2”節中分析的倒“U”型發展趨勢相吻合。

分析結果表明,江蘇省財政支出的減貧效應在不同區域存在差異性,且不同財政支出的減貧效應與區域經濟社會發展程度有所關聯,說明各地區政府應結合自身發展的特點,在有顯著減貧效應的財政支出上加大投放力度,完善財政政策和配套措施的制定,找出部分財政支出減貧效應不顯著的原因,優化財政支出的配套體系并嚴格落實到位,從而解決農村貧困問題。

4?結論與啟示

隨著脫貧攻堅的深入推進,優化財政支出結構,有效利用有限的財政資金促進農村減貧是各地政府面臨的重要問題。本研究采用空間計量方法,構建財政支出的空間減貧效應模型,以江蘇省2012—2018年各地級市的面板數據作為研究樣本,對四大財政支出的減貧效應作了總體和分區域分析。研究結果表明,從全省層面來看,教育支出有著最為顯著的減貧效應,且對周邊地區減貧有著空間溢出作用,其次是社保支出,對本地區有顯著的減貧效應但對周邊地區影響不大,農林水支出也能在一定程度上推動減貧,但并不顯著,也沒有顯著的溢出效應,相比之下,醫療支出的結果不符合預期,對本地區有著負面的減貧效應,但對周邊地區的減貧有顯著的溢出效應。從江蘇省三大區域層面來看,各財政支出的減貧效應存在明顯的差異性,蘇北地區只有社保支出和農林水支出存在正向的減貧效應,且社保支出減貧效應優于農林水支出,蘇中地區農林水支出的減貧效應最佳,社保支出次之,最后是醫療支出,而蘇南地區的結果與省級層面結果相似,教育支出減貧效應最大,其次是社保支出和農林水支出,醫療支出則沒有減貧效應。

基于以上分析得到了以下政策啟示:(1)為了更加充分發揮江蘇省財政支出在農村脫貧攻堅過程中的減貧效果,江蘇省各地政府應該因地制宜,結合自身發展的現狀,適當加大有利于農村減貧的相關財政支出;(2)各地政府應當完善財政支出資金投放的重點標的和提高資金使用效率,設立更加具有針對性的精準扶貧專項投入,并通過完善脫貧攻堅的績效考核來強化資金的使用質量,以確保取得積極的效益,增大減貧效應的發揮;(3)各區域之間應做好協調和互助工作,積極推動財政支出空間溢出作用的發揮,解決區域發展不平衡問題,真正推動全省農村貧困問題的解決。

參考文獻:

[1]Dollar D,Kraay A. Growth is good for the poor[J]. Journal of Economic Growth,2002,7(3):195-225.

[2]盧盛峰,盧洪友. 政府救助能夠幫助低收入群體走出貧困嗎?——基于1989—2009年CHNS數據的實證研究[J]. 財經研究,2013,39(1):4-16.

[3]林伯強. 中國的政府公共支出與減貧政策[J]. 經濟研究,2005,40(1):27-37.

[4]Ghatak M. Theories of poverty traps and anti-poverty policies[J]. The World Bank Economic Review,2015,29(s1):77-105.

[5]Asadullah M N,Savoia A,Mahmud W. Paths to development:is there a Bangladesh surprise?[J]. World Development,2014,62:138-154.

[6]李永友,沈坤榮. 財政支出結構、相對貧困與經濟增長[J]. 管理世界,2007(11):14-26.

[7]王?娟,張克中. 公共支出結構與農村減貧——基于省級面板數據的證據[J]. 中國農村經濟,2012(1):31-42.

[8]Nicole M M,Jayne T S,Mofya-Mukuka R. Zambias input subsidy programs[J]. Agricultural Economics,2013,44(6):613-628.

[9]Cabrera M,Lustig N,Hilcías E M. Fiscal policy,inequality,and the ethnic divide in Guatemala[J]. World Development,2015,76(12):263-279.

[10]Ravallion M. Why dont we see poverty convergence?[J]. American Economic Review,2012,102(1):504-523.

[11]鄒文杰. 醫療衛生服務均等化的減貧效應及門檻特征——基于空間異質性的分析[J]. 經濟學家,2014(8):59-65.

[12]Jung S,Seong-Hoon C,Roberts R K. The impact of government funding of poverty reduction programmes[J]. Papers in Regional Science,2015,94(3):653-675.

[13]李盛基,呂康銀,金鳳齡. 財政教育支出減貧的空間溢出效應分析[J]. 稅務與經濟,2016(6):48-52.

[14]龔維進,覃成林,李?超. 中國財政支出的減貧效應——基于結構與空間視角[J]. 經濟與管理研究,2018,39(5):24-37.

[15]Elhorst J P. Matlab software for spatial panels[J]. International Regional Science Review,2014,37(3):389-405.

[16]樊麗明,解?堊. 公共轉移支付減少了貧困脆弱性嗎?[J]. 經濟研究,2014(8):67-78.

[17]Panudulkitti P.How does the level of urbanization matter for poverty reduction?[D]. Atlanta:Georgia State University,2007.

[18]Elhorst J P. Applied spatial econometrics:raising the bar[J]. Spatial Economic Analysis,2010,5(1):9-28.