街舞理論在中國

鄧佑玲 于 港

從20世紀80年代的迪斯科、霹靂舞的最初樣式,到今天的街舞大潮,這一伴隨著改革開放而迅速火遍中國大江南北的新興舞蹈藝術,正逐漸從上世紀西方文化影響下的流行文化,走向今日中國的流行舞蹈樣式。2018年中國舞蹈家協會街舞專業委員會與河南省舞蹈家協會以《黃河大合唱》的第七樂章《保衛黃河》音樂為基礎,以街舞形式創作作品《黃河》,將西方流行文化與中國傳統文化結合起來,展現出當代青年人奮發向上、積極進取的時代精神,作品獲得荷花獎當代舞獎,盡管這在業界有不少爭議,但對于街舞在中國的發展仍具有標志性的意義。其后改革開放40周年紀念晚會、《奮斗吧中華兒女》大型音樂舞蹈史詩等重要文藝活動中都不乏街舞元素,推動街舞從街頭廣場登入大雅之堂,標志著街舞在中國的劇場化發展走向。2018年12月4日,北京舞蹈學院中國街舞文化研究中心正式成立,表明街舞進入高等專業舞蹈藝術院校的研究視野。以上種種現象顯示,街舞這一反映新時代、新文藝、新青年的舞蹈種類,正煥發出極大的生命與活力。這個曾經以“地下”“街頭”為主要活動據點的舞蹈藝術,經歷三十余年的曲折發展,在新時代煥發出了勃勃生機。加強對街舞的全面研究,首先需要對近幾十年來關于街舞研究的學術史進行梳理,厘清研究的焦點、重點和方向,并力求使理論研究指導服務于實踐。

一、街舞理論溯源

“街舞”一詞的英文直譯為Street dance,最早可見于2001年的一封讀者來信。信中說:“我非常喜歡‘街舞’,我們在公園、街心花園跳舞的時候,常常遭受到別人的白眼,有很多專業人士說,你們那不是真正的跳舞……”[1]梁戈邏:《讀者信箱》,《舞蹈》2001年第5期,第62頁。這段話反映了當時街舞人跳舞的場地和專業舞蹈從業者對街舞的認識。一年后,趙芳在文章中提到:“街舞的種類很多,disco、霹靂舞、勁舞、搖滾、popping、locking等都是。”[2]趙芳:《從Hip-Hop運動看青年文化》,《當代青年研究》2002年第6期,第34-37頁,第44頁。從上述的表述看,國內語境所說的“街舞”更偏向于“街”的空間概念,在街頭跳的一些西方流行舞蹈都屬于街舞的范疇。漢語中“街舞”概念很難在國外找到一個準確的對應詞,國外的streetbreaking強調的是“霹靂舞”這一舞種。在美國20世紀60年代末產生,70年代興起的這一街頭文化,在其原始發生地有break dance/streetbreaking/disco等稱呼,同屬于嘻哈文化(hip hop culture),而在中國話語體系里跟這一文化現象相關的有迪斯科、嘻哈、霹靂舞、東方迪斯科、街舞等。若以“街舞”為關鍵詞進行研究文獻索引,恐不能夠涵蓋這一文化發展的全貌,因此,我們從“迪斯科”“霹靂舞”和“嘻哈文化”三個關鍵詞入手進行文獻檢索和分析,以圖發現伴隨改革開放進程,從迪斯科到街舞的發展軌跡及研究歷程。

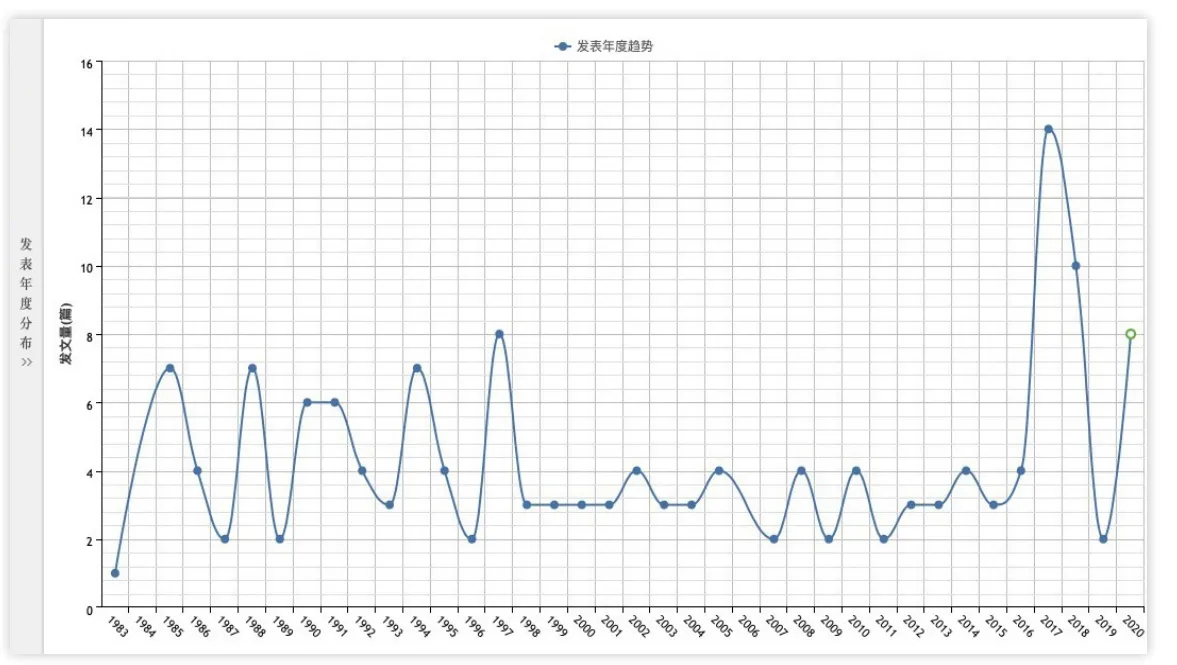

圖1 “迪斯科”相關研究曲線圖 (圖片來源:中國知網)

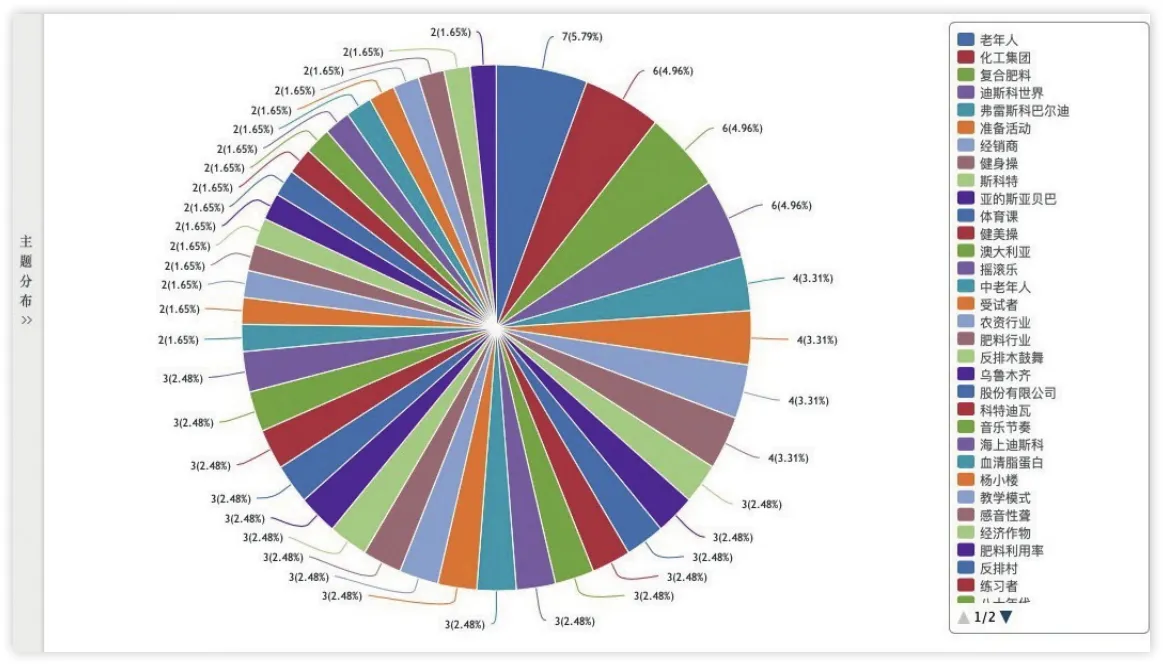

圖2 “迪斯科”相關研究主題分布餅狀圖 (圖片來源:中國知網)

1. 以“迪斯科”為中心的研究

在中國知網上以“迪斯科”為關鍵詞進行索引,從1981年到2019年共搜集中文文獻332篇,如圖1、圖2所示。

圍繞這一概念的文獻主要集中關注“迪斯科”的外在表征,比如音樂、服飾、造型等研究。研究角度也比較多元,有音樂強度和控制對人的生理影響研究、服飾造型的認識研究、舞蹈動態視像的描述研究等。有的文獻超出了藝術的范疇,涉及教育學、運動學等。

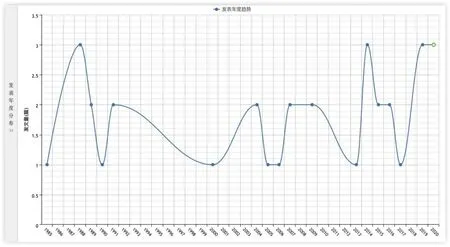

圖3 “霹靂舞”相關研究曲線圖 (圖片來源:中國知網)

圖4 “霹靂舞”相關研究主題分布餅狀圖 (圖片來源:中國知網)

這一階段的研究還對“迪斯科”舞蹈進入中國后,與中國文化結合形成的“老年迪斯科”“氣功迪斯科”“京劇迪斯科”“東方迪斯科”等進行了研究。“東方迪斯科”這一概念首次出現在1990年《民族藝術》雜志陳麗梅的文章中。陳麗梅的文章中提到“黔東南苗族侗族自治州的文藝方隊赴美參加四國藝術節歸來。他們表演的苗族木鼓舞被稱為‘東方迪斯科’。”[1]陳麗梅:《美哉,東方迪斯科》,《民族藝術》1990年第2期,第169-173頁。1994年,傅開宇在文章中也引用了“東方迪斯科”的稱謂,用以介紹土家族——撒爾嗬這一傳統舞蹈。從文獻的分析可知,“東方迪斯科”的稱謂,并非當地舞人的自稱,而是在去參加國際藝術節的時候國外觀眾對中國舞蹈文化的認知。研究者也只是引用了這一稱謂,并沒有從其形態、音樂、造型等舞蹈層面深入研究,沒有對比這些傳統民族舞和“迪斯科”之間的異同,“東方”也只是一個地域文化的所指,并未對兩種舞蹈進行本體比較。

從1995年開始到2019年,與“迪斯科”這一舞蹈概念相關的研究開始漸漸淡出學界的視野,在“迪斯科”這一概念下的研究逐漸轉向了新的領域。

2. 關于“霹靂舞”和“街舞”的研究

在中國知網上以“霹靂舞”為關鍵詞進行搜索,從1985年到2019年共搜集到中文文獻30篇,其年度發展變化趨勢圖如圖3、圖4所示。

1985年只有一篇《越劇引進“霹靂舞”》,尹新紅在文章中提到了“藝貴創新”的觀點,提出傳統的戲曲藝術需要創新,“‘霹靂舞’的節奏、動作與我們的劇情、人物、規定情景也能吻合”[2]尹新紅:《越劇引進“霹靂舞”》,《上海戲劇》1985年第6期,第40頁。,在這種嘗試下,一臺越劇和霹靂舞“融合”的新越劇便出現了,盡管這種嘗試還不成熟,但從此我們便可看到往后數年的霹靂舞的發展態勢,即中國化發展實踐。1991年,希爾扎提發表文章《對“霹靂舞”一詞維譯的一點看法》,對“break dance”這一詞組的翻譯進行了論述:“‘霹靂舞’約在十年前起源于美國紐約‘布郎克斯’原文為黑人居住區,英文為‘Break dance’,原有‘快速、變化多端’的意思。……‘Break dance’在譯成漢文時,采用的半音半意譯法,即‘Break’用音譯,并形象化地用‘霹靂’二字,‘dance’譯為‘舞’。用這種手法翻譯外來舞蹈名稱,在我國翻譯界,包括我區少數民族語言文字翻譯界早已采用。”[1]希爾扎提:《對“霹靂舞”一詞維譯的一點看法》,《語言與翻譯》1991年第3期,第77頁。2004年,金山發表文章《街舞,從美國到中國》,較為系統地呈現了街舞發展的總體概況,從美國東西海岸的不同狀態,到進入中國后的地區發展態勢以及為什么會被中國青年廣泛接受,都做了較為詳細且準確的描述。文中提到:“街舞(Street Dance或Streetdancing)誕生于二十世紀六十年代末,是美國黑人城市貧民的舞蹈,到了七十年代它被歸納為嘻哈文化(Hip-Hop Culture)的一部分,街舞在兩個地方同時誕生,一個地點是美國東海岸城市紐約;另一個地點是美國西海岸的加利福尼亞州。”“街舞在二十世紀八十年代中期傳入中國,這要歸功于 1984年美國的一部街舞電影《霹靂舞》。”“八十年代末霹靂舞在中國迅速地消失了。這主要有三方面的原因:一是美國的影響。自 1986 年開始,過度的商業炒作使街舞很快成為大眾口中嚼剩的口香糖。二是“霹靂舞”沒有為社會所正確認識。三是“霹靂舞”在當時沒有得以成長和發展的市場環境。“自九十年代中開始,街舞在中國大陸以廣州、上海、北京三個城市為中心,逐步傳播開來。”[2]金山:《街舞,從美國到中國》,《藝術評論》2004年第11期,第20-24頁。

黃璐、付小春在2006年發表的《美國街舞文化的全球化契合與中國式認同》中提到:“街舞在我國的發展脈絡也可劃分為兩個階段, 即Old School和NewSchool。Old School階段的中國式街舞表現為:從始至終模仿美國霹靂舞動作,以Old School在大陸出版的兩本霹靂舞書籍為考證,New School階段的中國式街舞表現為兩個時期特征,即歐美模仿期與多元文化模仿期。”作者強調,“所謂的‘中國式街舞’,只是更替了中國傳統音樂,仍保留著美國街舞文化特色,本質并沒有改變,可將其視為美國街舞文化風尚下的一種街舞個性。”[3]黃璐、付小春:《美國街舞文化的全球化契合與中國式認同》,《浙江體育科學》2006年第5期,第16-18頁。劉穎、郭超、孫平在2007年發表的文章《街舞文化全球化及中國的姿態》中提到,“霹靂舞文化真正的全球化之旅是70年代末在美國城市興起。80年代初,霹靂舞開始從街頭走向表演藝術舞臺。在New School的日本和韓國,打破了美國一統天下的局面,開創了西方與東方相鼎立的世界街舞文化新格局(歐美派代表著西方街舞文化,日韓派代表著東方街舞文化)。”[1]劉穎、郭超、孫平:《街舞文化全球化及中國的姿態》,《科技信息(學術研究)》2007年第21期,第241-242頁。從2008年開始,霹靂舞主要作為街舞中的某種技術存在,鮮有對其本身的研究與闡釋。

圖5 街舞相關研究曲線圖 (圖片來源:中國知網)

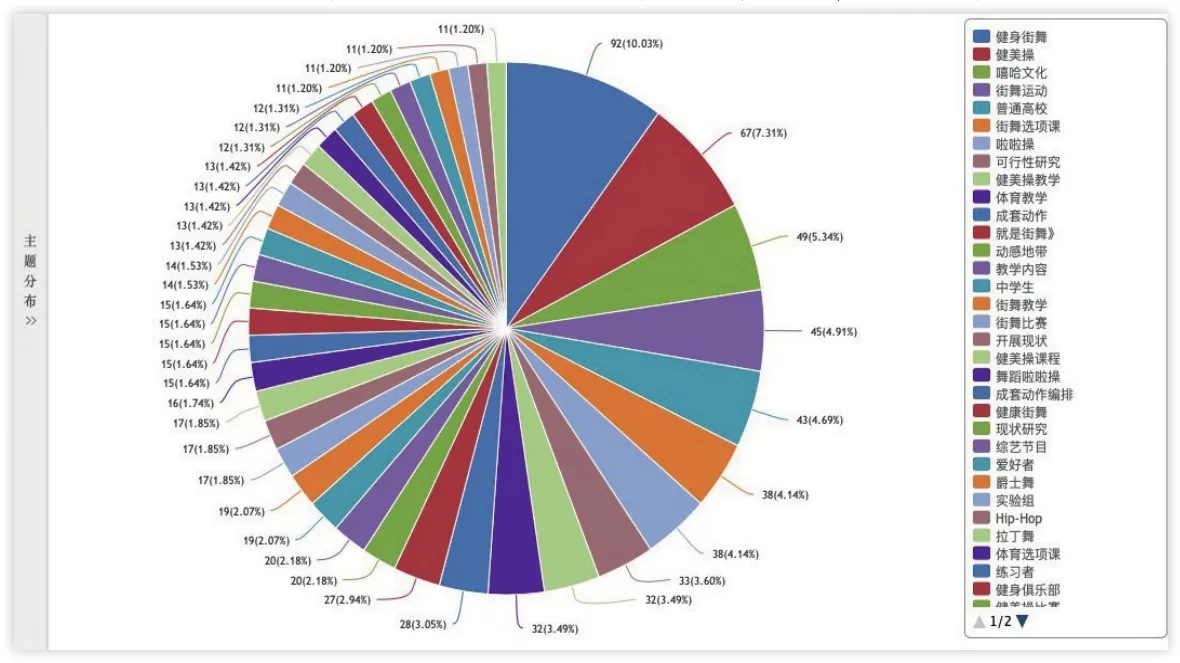

圖6 街舞相關研究主題分布餅狀圖 (圖片來源:中國知網)

二、街舞的多學科研究現狀分析

從圖5可以看出,國內以“街舞”為中心概念的研究,是從2001年開始的,共有1326篇文章。在筆者查閱文獻的過程中,2001年以前中國知網和全國報刊索引的文獻庫中,并沒有以“街舞”為主題的相關研究。最早出現的街舞研究是在2001年,也僅有3篇介紹性的散文、新聞報道和讀者來信。雖然簡短地介紹了街舞的樣貌和存在的合理性,但并非學術研究。自2001年到2019年,街舞相關性研究文獻總體呈現出一種快速穩步上升的趨勢,其中幾個峰頂期分別是在2004年(46篇)、2008年(88篇)、2010年(99篇)、2013年(109篇),2018年(126篇)出現近20年來的峰值。從一篇到百篇量的增長,充分說明街舞理論研究在學界逐步升溫的歷程。但相較于其他學科門類的研究成果,街舞理論研究嚴重滯后于實踐發展。可以計數的街舞研究文獻、研究者和難以計數的街舞人、街舞培訓機構呈現出一種不相平衡的狀態。當然,街舞實踐的迅猛發展也可以促進街舞的理論研究,而且豐富的實踐活動為其理論提供了必要的資源。

從現有的研究成果來看,已有的關于中國街舞發展的研究成果并不算多,內容涉及到自然科學和社會科學領域,既存在具有針對性的個案研究也存在整體性研究,有簡單的新聞報道,也有學理性很強的碩博論文。筆者從關鍵詞入手,以具體文獻內容為依據將含有“街舞”關鍵詞的上千篇文章進行分類后,將其分為以下五個主要方面:

1. 教育學視角下的街舞課程研究

這一部分的研究占據了較大比重,多數的文章都是街舞進高校的可行性初探為題的試驗報告。這一趨勢表明,街舞有著從民間往學府進駐的訴求,并且這一訴求也受到學界關注。越來越多的試驗報告表明,街舞進入高等院校成為一門專業的課程,對學生體育課程和藝術課程教材的多元延伸以及學生的身心發育都能發揮較大作用。街舞進入校園的最初定位便是體育課程。鄭施曉曾提到街舞與現代體育教學相適應的觀點:“健康街舞與時代同步,符合社會發展的需要,它多樣化的表現形式,容易讓人忘情地投入,能達‘以樂促情,以情帶動,以動表心’的情感需求”[1]鄭施曉:《把健康街舞引入學校體育教學的可行性研究》,《福建教育學院學報》2003年第3期,第100-101頁。。筆者目力所及最早關于街舞進校園的研究是劉寧在2003年發表的《大學體育課開設街舞課程的可行性初探》,作者“通過實驗測試法和比較法對一百多名學生進行比較研究,結果表明街舞可以提高肺的功能,促進身體的各項素質提高,身體形態改善”[2]王瑩:《關于開設哈爾濱體育學院街舞健身操課程的研究》,碩士學位論文,北京體育大學,2004年,第5頁。,黃璐、吳印波曾就高校《街舞》教材的框架進行了研究,走出了我國高校《街舞》教材建設的第一步。黃璐提到:“《街舞》教材的內容歸納為四個方面,分別為街舞基礎知識、街舞教學、街舞團體的相關問題、街舞實踐環節內容。”[3]黃璐、吳印波:《普通高校〈街舞〉教材編寫的重點與難點探析》,《平原大學學報》2005年第2期,第125-126頁。“街舞運動在我國是舶來品,街舞風格的選擇尤為重要……在課程內容的選擇上應側重體現中國式街舞內容,以符合我國高校學生的身體、文化特點,促進街舞運動在高校中縱深發展。實踐環節的構建必須提到一個重要的高度來加以對待”[4]黃璐、吳印波:《普通高校〈街舞〉教材編寫的重點與難點探析》,《平原大學學報》2005年第2期,第125-126頁。。除此之外,黃璐在2005年發表了七篇街舞的相關論文,涉及街舞美學、運動損傷、教材初探、課程建設、街舞分類以及街舞探源等多個方面,對街舞走進高校做了較為詳細的論證,對街舞這一既有著體育的競技精神又有著舞蹈的藝術之美的舞種形成了初步的認識,為街舞更順利地走向專業化教育做好了鋪墊。

近年來,隨著科學技術的高速發展,越來越多的教學手段開始進入高校,以一種嶄新、高效的樣貌被接受和使用。在高校街舞選修課的課堂上,以“互聯網+”為背景的多媒體教學技術也開始漸漸走進了學術研究的領域。比如,2012年姚湘提到了一種多媒體教學方式:“多媒體計算機輔助教學(Multi Media Computer Assisted Instruction,簡稱MMCAI)課件是以計算機為主要媒體進行教學的軟件。”[5]姚湘:《普通高校街舞教學CAI課件的設計制作與應用研究》,《吉林體育學院學報》2012年第1期,第113-114頁、129頁。在街舞選修課上,“此街舞多媒體CAI課件的研究和應用,為街舞教學提供了先進直觀的教學手段,彌補了傳統教學的不足,加深了學生對街舞技術動作的理解與掌握。”[1]姚湘:《普通高校街舞教學CAI課件的設計制作與應用研究》,《吉林體育學院學報》2012年第1期,第113-114頁、129頁。2017年,洪靜靜研究了“互聯網+移動信息背景微課教學設計及其平臺建設在街舞啦啦操翻轉課堂中的重要作用”[2]洪靜靜:《“互聯網+”背景下街舞啦啦操微課教學設計及其數字平臺建設》,《長春大學學報》2019年第8期,第106-110頁。。盡管“互聯網+”背景下的相關街舞教學研究較少,但是無論是從教學的角度還是從編創、排練的角度,互聯網、多媒體技術的應用著實提高了教學的效率,從教、學、評、研、編等多個方面都發揮著不同程度的積極作用。這種教學手段不僅體現了當下舞蹈藝術教育的多種可能性,也體現出科學技術飛速發展的今天,教育教學現代化的轉型。可以說,街舞走進校園已是大勢所趨,不管是從街舞走向教育,還是從教育走向街舞,兩者之間的互通都在逐漸成為可能。

2. 街舞與青年亞文化研究

亞文化是一種區別于主流文化的附屬性文化形態,多是以一種風格化的樣貌對主流文化發起挑戰或對立,由于其發起主體人群多是青年,因此也叫做青年亞文化。嘻哈文化作為青年亞文化當中的一環,一方面在不斷地向主流文化靠攏,另一方面也在不斷犧牲其本身的精神特質。就亞文化的表達形式來講,希伯狄格認為,“第一種途徑是,在一個意識形態的整合過程中,由統治集團——警察、媒介、法院系統——對異常行為進行命名并加以重新界定。第二種是通過‘把亞文化符號(服飾、音樂等)轉化成大眾生產對象’的商品形式來實現這種整合”[3][英]鮑爾德曼等著:《文化研究導論》,陶東風等譯,北京:高等教育出版社,2004年,第348頁。。李蕾在文章《從Hip-hop文化看中國青年亞文化的矛盾發展》中首先對嘻哈文化進行了概述,“廣義的Hip-Hop文化包括涂鴉(Graffiti或Writing)、街舞(Street Dance或Street dancing)、打 碟 (DJing)、說唱(MCing)四大元素,以及后來融入的Hip-Hop服飾(attire)、刺青、街頭籃球、滑板和各種極限運動,狹義的Hip- Hop文化指的是街舞和說唱”[4]李蕾:《從Hip-Hop文化看中國青年亞文化的矛盾發展》,《貴州社會科學》2009第12期,第56-59頁。。她提到,作為青年亞文化的代表,“嘻哈文化”在當今的中國教育體系中面臨著“收編與規避”的問題,“學校只吸收了街舞的舞蹈技術形式而將其文化載體功能拋棄,這就體現為布迪厄所說的教育活動對亞文化的一種‘誤識’、收編,但反過來,亞文化也在官方教育體系中被‘合法化’,使其得到了文化‘話語權’,當然這是以犧牲街舞亞文化的原始精神為代價的”[5]同上。。在這種情況下,青年亞文化呈現出一種自在或整合的狀態。趙芳在對Hip-hop文化的分析中提到“其文化定性于體育競技文化、青年流行文化、全球邊緣文化、小眾休閑文化;其文化歸因為全球化的時代背景、網絡化的生活空間、青年文化的歸屬功能、青春期的生命歷程和體育競技文化的吸引力五個方面;認為這種運動的文化功用是青年社會化方式的自我選擇、青年生命價值觀的表意性符號,它客觀上對社會消費強力促動并有利于社會整合”[1]趙芳:《從Hip-Hop運動看青年文化》,《當代青年研究》2002年第6期,第34-37頁,44頁。。

近兩年來,網絡綜藝、真人秀等節目的大火,更讓街舞、說唱等嘻哈文化的元素再一次被推上文化消解與轉型的風口浪尖。青年亞文化研究學者赫伯迪格講到:“任何亞文化的宿命終將是被收編直至消亡,這是青年亞文化的必然命運”[2][美]迪克·莫克羅比著:《后現代主義與大眾文化》,田曉菲譯,北京:中央編譯出版社,2009年,第96頁。。“街舞作為一種亞文化進入了大眾視野,主流群體對其進行了全新的闡釋,最終將其收編進傳統主流文化之中”[3]常振、韓玟婷:《區隔與融合:青年亞文化的媒介呈現與收編——以網綜〈這!就是街舞〉為例》,《山西青年職業學院學報》2019年第3期,第1-3頁。;“青少年消費者對于嘻哈文化的接受與認同就是這一亞文化群體自主形成的根源。所以,‘嘻哈文化’源于外界或者市場,形成于自身,而且隨著時代的變化,‘嘻哈文化’這一青少年亞文化在進入大眾領域的過程中,會有拋棄、保留以及抵抗性的消解。”[4]李旭、喻瑤琴:《基于青少年亞文化理論的〈中國有嘻哈〉節目走紅現象探析》,《西部學刊》2019年第1期,第45-49頁。由此來看,“新時代的街舞問題即是搬上臺面的‘去文化’與留在地下的‘亞文化’之間的矛盾”[5]王珊珊、孫擁軍:《埃利亞斯過程社會學視角下街舞運動的文明進程探究》,《沈陽體育學院學報》2018年第6期,第85-91頁。。大阪市立大學文學研究科的有國明弘曾經在2018年發表過題為《街舞在日本的發展——關注圍繞舞蹈需求的國內流行趨勢》的文章,在文章中他提到:“嘻哈文化是由rap(MC)、DJ(音樂節目主持人)、break dance和涂鴉四部分組成的,其中rap的音樂和舞蹈,是一種自我表現的方法,涂鴉當中的繪畫和文字也是一種藝術表現的方式。”[6]有國明弘,“ストリートダンスの日本における展開——ダンス必修化をめぐる國內の動向に著目して”, OCU Journal of Sociology,Vol.015.(3.31.2018),pp43-44.

從上述研究來看,學術界對于嘻哈文化的解讀一方面從歷史的角度闡述了其產生的原因及背景;在另一方面也引導我們客觀地看待每一種文化。在街舞這一嘻哈文化的產物進入到中國之后,之所以能夠醞釀三十余年而一舉爆發,除了文化傳播的多樣性和當今社會開放共融的文化大背景外,其中還有文化內部精神契合的原因。

3. 街舞與文化傳播研究

2017年至2018年,網絡平臺上分別推出了《中國有嘻哈》《這!就是街舞》《熱血街舞團》三檔嘻哈文化綜藝節目,這些綜藝節目的出現,引起了廣泛的社會關注。基于網絡平臺的嘻哈文化推廣,使得這種亞文化形態被越來越多的受眾所看見。從網絡用戶的構成來看,對于街舞、說唱、流行音樂等嘻哈元素認知度較高的舞者、音樂人等,本來就是這類節目的目標人群,而以舞者大咖、說唱大佬等為中心向外輻射的粉絲團體更是一個不小的數目。除此之外,愛奇藝、優酷等各大媒體平臺推出了一系列諸如“年輕化”“年輕,就是要酷”“有趣才是唯一出路”等引導性極強的口號和標語,極大地吸引了青少年的注意。這些節目的目標受眾與潛在受眾的基數越來越大,傳達出來的理念與精神的影響力也就越廣。這種影響力所帶來的價值一方面在于幫助我們明晰了街舞體系內部的分類,另一方面則具體化了街舞、嘻哈文化的本土化、中國化進程。

“在《這!就是街舞》、《熱血街舞團》兩檔街舞綜藝節目中,街舞人和媒體制作人對街舞種類的劃分基本已經達成了共識。根據街舞的發展史,節目制作人從時間維度將街舞分為傳統街舞(Old School)和都市街舞(Urban Dance)。傳統街舞主要包括,20世紀60年代在歐美國家興起的放克舞蹈(Funk Dance)——機 械 舞(Popping)、鎖舞(Locking)、霹 靂 舞(Breaking)、甩 手 舞(Wacking)等,以及20世紀80、90年代出現的嘻哈舞(Hip-Hop)、浩室舞(House)。2015年我國官方也對現階段的街舞種類進行了劃分。中國舞蹈家協會街舞委員會(CHUC)編寫了國內首套街舞考級教材,主要分為Hip-Hop、Locking、House、Breaking、Jazz、Popping共 六個主流舞種。那么這種分類方式是在傳統街舞里進行了舞種的細分。”[1]劉文卓:《從大眾媒介看國內街舞的發展與演變——以〈這!就是街舞〉等網絡綜藝節目為例》,《當代體育科技》2019年第9期,第236-237頁,239頁。這種相對清晰且統一的分類,有利于使街舞的相關研究更加體系化、規范化,在理論與實踐兩個層面達到共識。

“本土化”“中國化”的相關研究,自從街舞進入到中國以來便一直存在,而在這種街舞中國化的道路上,最突出的成果便是街舞相關產業的飛速發展:“據不完全統計,現在全國街舞從業人員保守估計在 300 萬人上,街舞相關產業年產值在 500億元以上……優酷冠名的綜藝節目《這!就是街舞》、愛奇藝的《熱血街舞團》《舞力覺醒》等,街舞類綜藝節目的播出是街舞文化傳播的發展趨勢之一,街舞題材的電影電視也是街舞文化產業的支柱。”[2]趙威、劉巖、趙琦:《青奧會新設項目視野下我國街舞文化產業發展趨勢》,《武術研究》2018年第8期,第131-135頁。

目前街舞的傳播研究主要還是以網絡綜藝的視角進行的,研究的范圍相對較小,網絡綜藝的個案也僅僅在2017、2018兩年出現的較為頻繁,真正的針對街舞的文化傳播與交流的研究仍顯不足。關于“本土化”進程的研究則主要聚焦在中國題材、中國故事、中國形象上,對于中外文化的內部契合性等方面還有待進一步深入研究。

4. 街舞對女性影響研究

街舞對于女性維護身心健康具有獨特作用。這類研究主要聚焦在女性的身體素質和心理狀況的改變上。通常運用實驗測試法、問卷調查、訪談等方法來設置實驗組和對照組進行比較研究,其結論大多都是討論街舞訓練的積極功能。如街舞訓練既提升了青年女性的身體素質和協調能力,有利于青年女性的心理健康,有助于她們形成積極的心態、開朗的性格,有效地舒緩壓力。比如,沈小燕提到:“實驗組在 16 周的流行舞鍛煉后,進一步提高了女大學生在力量、柔韌、速度、協調和耐力等方面的身體素質,更好的促進女大學生身體素質的全面發展”。“通過參加流行舞社團的鍛煉,能夠有效緩解負面心理狀態,尤其是在抑郁、焦慮和偏執這三個因子上”[1]沈小燕:《流行舞對女大學生身體素質和心理健康的影響》,碩士學位論文,蘇州大學,2017年,第15-20頁。。梁美華從心理學角度提到“人們腦海中所形成的對自己身體的影像,即‘身體意象’,是感覺神經系統、心理因素和社會因素三者相互作用的結果,是一種動態的過程”[2]梁美華:《街舞運動對女大學生身體意象的影響》,碩士學位論文,南京師范大學,2018年,第4頁。。國外學者Slade則認為“之所以對女性進行身體意象的研究,是因為女性的身體意象水平較男性普遍偏低”。[3]同上。還有學者認為:“在校女大學生的心理健康狀況越來越引起人們關注,一定強度的韻律節奏型運動有助于提高女大學生的身體自尊水平,尤其在身體自我價值感、運動能力和身體吸引力三個方面效果非常顯著。”[4]李榮、張凱:《不同鍛煉方式對女大學生身體自尊及身體自我效能感的影響》,中國體育科學學會運動心理學分會、中國心理學會體育運動心理專業委員會、第九屆全國運動心理學學術會議論文集,中國體育科學學會運動心理學分會、中國心理學會體育運動心理專業委員會:中國體育科學學會運動心理學分會,上海,2010年,第706-711頁。

這一類女性研究更多的是從生理學的角度強調健身街舞對于女大學生身體形態及身體能力塑造的重要作用,但在女性與街舞之間是否存在某種獨特的具有本質性的聯系則還沒有得到合理的解釋。

5. 醫學、運動學視角下的街舞與運動及康復研究

上文提到,街舞自從進入中國便與體育有著極其密切的關系,在校園體育課程、啦啦操、花樣滑冰等體育活動中,都可以看到街舞的影子。運動損傷與修復也就自然而然地成為街舞訓練過程中的一個重大關注點。街舞舞者有的時候不單單是一名舞者,更是一名運動員,而無論哪一種身份都對訓練的科學性和有效性有著嚴格的要求,這也促進了損傷與康復類研究的深入。黃璐提到,“在損傷上,經過對2973名健身街舞參與者的調查后發現,其膝、腰部、踝關節比較容易發生損傷,因準備活動不充分、動作要領不清晰、動作過猛過大等原因造成,但是在結果顯示,造成損傷的最重要原因就是場地欠佳”[5]黃璐、馬虎、鐘亮:《街舞運動損傷》,《河北理工學院學報(社會科學版)》2005年第3期,第151-154頁。。歐陽那倫在對北京市海淀區高校街舞社團成員進行了調查和研究之后得出“1、Breaking 是最容易產生運動損傷的舞種。2、易發生損傷且易重復損傷部位從高到低依次是膝關節、踝關節、腰部”等七條結論[6]參見歐陽那倫:《街舞項目中的運動損傷探究》,碩士學位論文,首都體育學院,2016年,第1-10頁。。曹湘則較為詳細地對街舞損傷的類型進行了劃分。[1]參見曹湘:《街舞常見運動損傷及防護》,《科技信息》2012年第35期,第704頁。

三、研究重點之展望

從最早的迪斯科概念到街舞的多學科研究,在時間跨度上經過了三十多年的時間,相關研究成果與發展的街舞現象及其社會影響而言,還是不平衡的。對街舞流行與影響的描述、闡釋與研究遠遠滯后于實踐。根據我們的觀察,舞蹈學界關注街舞的研究者及研究成果甚少。街舞從業者更普遍關注街舞的培訓產業價值、技能技巧培訓教學和比賽,不太關注技能技巧和街舞文化的學理研究,開設街舞社團的高校也止于社團活動。從事街舞、熱愛街舞的廣大青少年則缺乏深入研究的內在需求和動力。諸多因素都影響了街舞研究的展開。

街舞是涉及自然科學和人文社會科學諸多領域的文化現象,現有的研究存在以下幾方面問題:一是現象描述多,深層原因剖析不夠。在已有的上千篇文章中,部分存在一些街舞類小游戲、街舞錄音機、錄音帶以及其他衍生周邊產品介紹,也有相當部分文章呈現出趨同化的介紹和轉述,深層研究學術成果屈指可數。目前的大量研究停留在其進入專業院校的可行性研究上,旨在為街舞的發展尋找出路,對于街舞為什么要走進專業院校,如何走向專業教育的討論研究不足。二是散論較多,系統研究不足。目前的研究停留在以體育學科為主導的技術理論研究上,大部分的研究建立在實用主義的視角上,只有極少數學者對其教材建設、教學規劃、教學大綱及目標進行了關注和論證,但缺乏數據和理論支撐,以及可行性的研究,同時也存在著大量重合與交叉內容,相關文化類研究有待進一步系統化地展開。三是宏觀與微觀研究不平衡,交叉學科融合不足。綜合來看,街舞相關的微觀研究占其研究成果的大部分,其中大量的應用型研究,僅僅對某一點研究對象負責,如某一社團、某一學校、某一課程等,缺乏宏觀的研究來串聯,應該在宏觀基礎之上再進行深入的個案研究,以整體提高整個街舞圈子的文化研究水平。有一些研究借鑒了心理學、教育學、舞蹈學等相關學科的理論與方法,但是這種“拿來主義”的做法并沒有真正意義上實現科際之間的融合。

深化我國街舞理論研究,應從以下方面入手。首先要厘清概念,目前與街舞相關的概念所指存在上下位概念交叉使用或所指不清現象(如圖7所示)。嘻哈文化包含四大文化元素,即RAP、DJ、Graffiti以及break dance,在20世紀七八十年代融進了滑板、服裝造型、刺青以及極限運動。Break dance只是其中的一部分。漢語中的“街舞”則是在break dance基礎上發展的概念。如前所述,在英語中并沒有與“街舞”一詞對應的概念。即使是英語中的breakdancing,也有其特殊的所指。1985年,Nelson George說,breaking是一種嚴肅的游戲,是一種城市本土風格(urban vernacular dance)[1]Sara LaBoskey,“Getting off: Portrayals of Masculinity in Hip Hop Dance in Film”,Dance Research Journal,Social and Popular Dance ,Vol. 33, No. 2,(Winter 2001), pp. 112-120.的舞蹈。文章提到,breaking是一種為了贏得鄰里、社區的尊重和權威以驅散那種渺小與絕望的嚴肅游戲,Street breaking(街頭霹靂舞)在娛樂市場引入和普及之前,是一種自發的、未經編排的、由每個舞者自我驅動的動作。從上述表達中我們可以窺見,最早的街頭霹靂舞的狀態,是一種舞者自發、自由、自主進行的舞動,這種行為本身便帶著一種反抗精神,并且具有很強的技術性和競技性。文章中所提到的streetbreaking應是與漢語“街舞”一詞有直接關聯的概念了。“街舞”一詞在中國的廣泛使用是20世紀90年代日韓文化影響的結果。從改革開放的窗口廣東,發展到上海、北京等城市,而“街舞”一詞的最早使用,也是出現在廣東地區。[2]參見金山:《街舞,從美國到中國》,《藝術評論》2004年第11期,第20-24頁。在漢語語境中“街舞”概念下包含old school和 new school兩大類,在old school中包含popping、locking、breaking、wacking、hip hop、house、jazz等幾種樣式,new school之下有urban dance。2018年,北京舞蹈學院的呂藝生教授在中國街舞文化研究中心啟動儀式上的發言中稱街舞為“城市民間舞”,這一認識既趨近“城市風格舞蹈”的意義,也是中國舞蹈學者的新認識。可以說“街舞”概念完全是中國的創造。

圖7 街舞相關概念關系圖 (作者自制)

其次,依托高等學府將街舞研究納入中國舞蹈學學科理論體系中。“理論體系不僅僅是一整套的話語體系,更是一整套的分析和解釋框架”。[3]鄧佑玲:《中國專業舞蹈高等教育研究綜述》,《北京舞蹈學院學報》2013年第1期,第1-6頁。街舞作為新興流行舞蹈,如何在專業教育中找到定位?如何把體育教育和藝術教育的規律應用到這一新興舞種上?如何擺脫“舊瓶裝新酒”的窠臼?重新找到街舞走向專業教育的路徑和策略,離不開以中國文化為背景的街舞研究。正如筆者曾提出的,“北京舞蹈學院作為教學研究型舞蹈教育高等學府,對街舞這一流行舞蹈的發展歷史進行研究是題中應有之意;街舞研究是舞蹈學研究和流行舞研究的重要組成部分。中國舞蹈學研究,不只是對劇場化的學院派的舞蹈研究,也要涵蓋非劇場化的舞蹈研究,包括民族民間舞、街舞等,二者共同構成舞蹈發展的內在動力;從舞蹈文化層面、舞蹈學科知識譜系、當代舞蹈發展史的角度來看,街舞研究需要補短板”。[1]武瑋:《北京舞蹈學院官網我校非實體研究中心——中國街舞文化研究中心舉辦啟動儀式》,2018年12月7日,http://www.bda.edu.cn/xxyw/130807.htm?fro m=timeline&isappinstalled=0,2019年8月26日。從學科理論體系的建構來看,可以借助高等院校、研究機構的平臺和研究力量,將街舞研究納入到中國舞蹈學學科理論體系中,從訓練、教材、教法、教師、賽事到美學、社會學、心理學、醫學、人類學等多學科角度進行深入、系統研究。

再次,注重街舞現象的規律性研究。街舞從產生到發展以至大眾化卷入,不僅僅是現象,也不僅僅是區域性現象,而是有其發展的深厚的時代、社會、精神土壤。藝術發展歷史表明,自發的往往是有生命力的,街舞的大眾化卷入是大眾舞蹈的當代顯現,跳出舞蹈看舞蹈,從人類藝術歷史長河來看,街舞也許是一組泡沫,但這些泡沫的底部奔涌的是舞蹈文化的內生性力量。何況街舞絕非泡沫,大眾卷入說明其生命力,找到這一生命力真諦,我們就離它的精神不遠了。

最后,開展街舞產業化與中國街舞生態大環境的研究。街舞在中國的發展已有三十多年,實踐派的舞者更多的活躍在街舞圈內的權威賽事活動,尤其是近年來綜藝活動的出現如《這,就是街舞!》《起舞吧,齊舞!》等,明星光環的效應使他們在傳播街舞的動覺體驗上做出了巨大貢獻,但鮮有對街舞的文化內核的探討。然而,面對街舞走進高等教育學府,走進專業教育的迫切訴求,純粹的經驗教學、個體化的教學并不足以支撐現代大學所要求的規范化、體系化的教育。高等教育教學追求的是揭示規律和傳播系統化、科學化的知識、技術和能力,注重理論與實踐的結合。因此,街舞如何走進專業舞蹈院系,還需要以研究為先導,在教、演、研上尋找其規律性,建構系統的文化知識體系。

此外,從街頭的俗文化、追求個性和自由的文化到院校追求共性、講究規律、規訓與規矩制度的雅文化,如何融通、是否可以融通、一旦合流是否意味著街舞本質屬性的異化等問題,都有待于研究。當下以培訓、賽事以及周邊產品為主的街舞產業化如火如荼,街舞伴隨中國改革開放的腳步進入中國,又伴隨著社會的發展而發展,在中國文化的強大包容性和創造性語境下,融合各民族元素創作、開展社會服務活動、行業協會與聯盟化的組織形態、從街頭走進學校、劇場內的舞臺表演形式,是否形成了“中國街舞”或可以明確提出“中國街舞”的概念,這些都需要我們結合生動活躍的中國街舞實踐做出學理的探討。