話語爭奪、意見表達(dá)與網(wǎng)絡(luò)狂歡

——青年亞文化視角下的“抽象”文化透視

湯雪灝

近年來,青年群體中流行起一股名為“抽象”文化的熱潮。“抽象”一詞原是“具象”的相對概念,是指“從具體事物抽出、概括出它們共同的方面、本質(zhì)屬性與關(guān)系等,而將個別的、非本質(zhì)的方面、屬性與關(guān)系舍棄的思維過程”(1)沈以淡:《簡明數(shù)學(xué)詞典》,北京理工大學(xué)出版社,2003年,第42頁。。而在青年群體中盛行的“抽象”文化概念,卻與此關(guān)聯(lián)甚微。“抽象”文化中的“抽象”一詞,來源于網(wǎng)絡(luò)主播李贛的口頭禪。在早期的網(wǎng)絡(luò)直播中,李贛將被他指點(diǎn)的一些社會現(xiàn)象命名為“抽象”,而逐漸在粉絲群體中流傳。隨后,李贛順勢將自己的直播間名稱改為“抽象TV”,并成立抽象工作室,最早的這批粉絲形成了“抽象”文化群體的雛形。自此,“抽象”文化的早期樣態(tài)形成。2017年,李贛在直播時觸碰監(jiān)管底線,直播間賬號被封禁,原抽象工作室核心人物之一孫笑川另起門戶開始獨(dú)立直播,但僅僅不到半年的時間,孫笑川也因?yàn)橛|碰同一問題被網(wǎng)絡(luò)直播平臺封號。但是,他們并沒有因?yàn)楸环舛鴱木W(wǎng)絡(luò)平臺銷聲匿跡,而是轉(zhuǎn)陣到新浪微博,繼續(xù)扮演著“抽象”文化群體“精神領(lǐng)袖”的角色。“抽象”文化以消解崇高、戲弄權(quán)威、污名偶像與自我矮化為風(fēng)格特征,在網(wǎng)絡(luò)傳播的過程中不斷地被添加內(nèi)涵,逐漸成為一種風(fēng)行網(wǎng)絡(luò)的青年亞文化現(xiàn)象。圍繞著“抽象”文化,實(shí)質(zhì)上形成了松散無組織的“抽象”青年亞文化群體。

對于“抽象”文化,目前學(xué)界的研究還較為少見。從一定意義上來說,它是對“屌絲”文化的繼承與發(fā)展,并進(jìn)一步“改造升級”,成為青年自我表達(dá)的一股新熱潮。與“屌絲”文化、“擼瑟”文化(“l(fā)oser”文化)以自我矮化、自我污名的文化生產(chǎn)模式不同的是,“抽象”文化在將自我人格進(jìn)行降格處理的同時,肆意地嘲弄與戲謔一切,并屢屢“偷襲”成功。從作為權(quán)威與崇高代表的“CCTV”(中央電視臺),到華晨宇、蔡徐坤、EXO等“新生偶像”的粉絲群體,再到所謂的“新司機(jī)”(2)“新司機(jī)”是與“老司機(jī)”相對的一個概念,意指在“抽象”文化爆紅出圈后,慕名而來加入“抽象”文化群體的新人。,都是“抽象”文化群體沖擊的對象。

本文嘗試將“抽象”文化視為近年來網(wǎng)絡(luò)直播迅速發(fā)展與網(wǎng)絡(luò)環(huán)境的變革中產(chǎn)生的一個青年文化現(xiàn)象來進(jìn)行考察。首先,對“抽象”文化的起源與散布渠道進(jìn)行梳理,厘清“抽象”文化群體何以產(chǎn)生;其次,對“抽象”文化中所暗含的話語爭奪與其形成的隱語進(jìn)行分析考察;再次,對“抽象”文化以數(shù)度登上微博熱搜為標(biāo)志的“出圈”事件進(jìn)行分析,考察其在大眾傳播媒介中廣泛傳播的路徑;最后,在對這些內(nèi)容梳理分析的基礎(chǔ)上,將其放置到中國當(dāng)代網(wǎng)絡(luò)生態(tài)環(huán)境與青年亞文化治理的語境中,嘗試提出應(yīng)對態(tài)度。

一、“抽象”文化的起源與散布

(一) “抽象”文化的前奏與起源

青年亞文化一般是指“社會階層結(jié)構(gòu)框架里不斷出現(xiàn)的那些帶有一定‘反常’色彩或挑戰(zhàn)性的新興社群或新潮生活方式”(3)斯圖亞特·霍爾:《通過儀式抵抗:戰(zhàn)后英國的青年亞文化》,孟登迎、胡疆鋒譯,中國青年出版社,2015年,第20頁。,中國的青年亞文化群體作為一個社會現(xiàn)象受到關(guān)注起始于20世紀(jì)80年代。改革開放以后,面對一個嶄新的時代,無數(shù)青年幻想著在新天地里一展身手卻又困于現(xiàn)實(shí),他們在搖滾樂、“垮掉的一代”的影響下逐漸開始質(zhì)疑權(quán)威,打破崇高敘事,成為“憤怒”的一代,造就了“憤青”亞文化群體。進(jìn)入90年代以后,國內(nèi)的文藝氛圍開始升溫,“作家風(fēng)”、 “詩人風(fēng)”盛行一時,與此同時盜版DVD、街頭放映室也將“地下電影”與“港臺電影”介紹給了新的青年一代,在《頑主》《動物兇猛》《陽光燦爛的日子》《大話西游》等文學(xué)作品與電影文化的影響下,以消解宏大敘事、追捧玩世不恭的“嘲弄”、 “消解”為底色的新一代青年亞文化得以產(chǎn)生。新千年以后,互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)使得新一代的青年亞文化開始從對少數(shù)權(quán)威樣本的解構(gòu),變成了全民可以參與其中的新樣態(tài)。百度貼吧作為21世紀(jì)00年代主要的互聯(lián)網(wǎng)中文社區(qū)之一,其中的“李毅吧”(“帝吧”)、“魔獸世界吧”產(chǎn)出了無數(shù)網(wǎng)絡(luò)流行語,并逐漸形成了“屌絲”、 “擼瑟”等亞文化群體。

與上一個時代不同的是,互聯(lián)網(wǎng)時代的網(wǎng)絡(luò)亞文化是一種可以深度參與的文化。亨利·詹金斯認(rèn)為參與文化是媒介技術(shù)構(gòu)建出的一種新的交流范式,表現(xiàn)為“相對較低的藝術(shù)表現(xiàn)和公民參與的門檻;支持創(chuàng)造并與他人分享自己的突破;對新手而言, 能通過一種非正式的學(xué)習(xí)獲得經(jīng)驗(yàn);參與者認(rèn)為自己的工作是有意義的;參與者感受到某種程度的社會聯(lián)系, 如某人會在意別人對他發(fā)布的東西如何評價(jià)”(4)Henry Jenkins,Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century,Educational Gerontology,2006,Vol1.。近年來,網(wǎng)絡(luò)直播開始興起,彈幕文化的興起更是將傳統(tǒng)的傳—受關(guān)系打破,受傳者可以極大限度地與傳授者進(jìn)行現(xiàn)場交流,參與式文化得以產(chǎn)生。抽象文化正是在這樣一種時代語境中得以產(chǎn)生。作為“抽象”文化的早期締造者之一,李贛早年混跡于“WE”、 “黑WE”、 “抗壓”等百度貼吧,深受影響。因其掌握直播與視頻制作技術(shù),他于2013年開始在AcFun彈幕視頻網(wǎng)(“A站”)開始了其直播生涯。他早期的視頻內(nèi)容主要是講解網(wǎng)絡(luò)游戲英雄聯(lián)盟,但是在彼時以推崇“技術(shù)流”為主的直播時代,李贛并沒有獲得成功。2014年,“A站”里的“生放送”(日語“直播”直譯)頻道獨(dú)立成為“斗魚TV”,并以簽約明星、游戲達(dá)人、歌手舞者等方式,在很短的時間內(nèi)成為了國內(nèi)直播平臺的領(lǐng)頭羊。此時,李贛另辟蹊徑,將自己定位為在網(wǎng)絡(luò)上說“散打評書”的“電競李伯清”(5)李伯清,四川評書藝人,在川渝地區(qū)享有很高的知名度,其以“散打”的方式點(diǎn)評時事、說段子,自成一派創(chuàng)立了“散打評書”。李贛是四川成都人,自幼對散打評書耳濡目染。,對時事、游戲、網(wǎng)絡(luò)開始進(jìn)行犀利點(diǎn)評。厭倦了網(wǎng)絡(luò)直播平臺上“才子佳人”模式的觀眾,仿佛從李贛的直播里發(fā)現(xiàn)了新大陸。作為一個沒有學(xué)歷、沒有才藝甚至沒有“能力”的李贛,在“直播睡覺”、 “直播查房”等一系列事件之后,成為了“網(wǎng)絡(luò)紅人”。

(二) “抽象”文化與亞文化資本

伯明翰學(xué)派認(rèn)為亞文化產(chǎn)生的基本動因是“持續(xù)不斷的社會結(jié)構(gòu)矛盾、階級文化以及相應(yīng)產(chǎn)生的文化矛盾”,而某種亞文化的出現(xiàn)則是提供了一個“集體解決辦法”。(6)胡疆鋒:《伯明翰學(xué)派青年亞文化理論研究》,中國社會科學(xué)出版社,2012年,第150頁。“抽象”文化群體的早期聚合來源于李贛(李老八)直播間的粉絲,在孫笑川(帶帶大師兄)、葉圣(藥水哥)(7)藥水哥本名、學(xué)歷等真實(shí)信息皆存疑,網(wǎng)絡(luò)上主要有葉圣、劉波兩種說法,本文以葉圣指代藥水哥真名。關(guān)于其學(xué)歷問題同樣存在兩種說法,一是中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)金融專業(yè)碩士,二是初中輟學(xué)。與陳義(抽象帶籃子)等網(wǎng)絡(luò)主播助力下,“抽象”文化群體迅速擴(kuò)張,這些主播的人氣也在互聯(lián)網(wǎng)上居高不下。

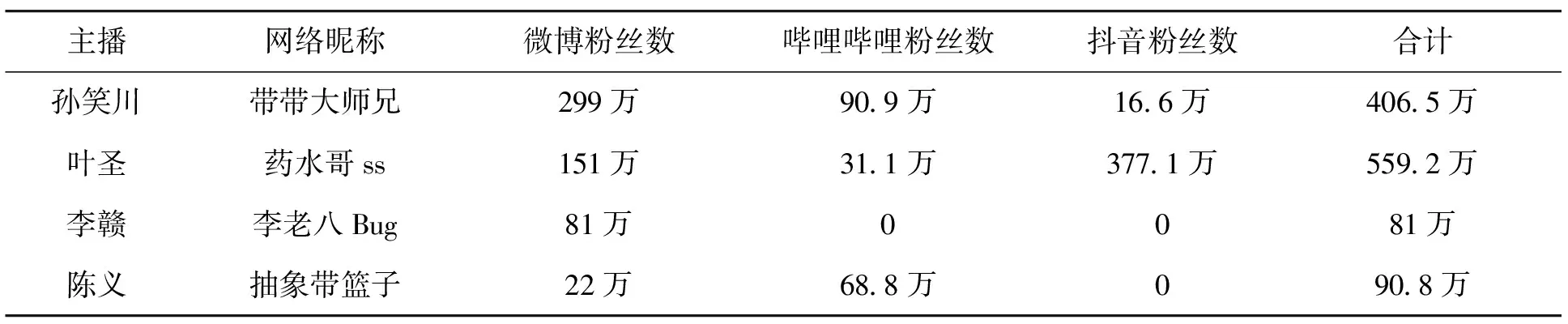

表1 “抽象”主播全網(wǎng)粉絲統(tǒng)計(jì)(截至2020年4月7日)

布爾迪厄把文化——特別是通過以教育文憑形式存在的文化——當(dāng)作一種特殊的資本類型,發(fā)現(xiàn)這種資本可以通過時間、精力、金錢獲得,然后與高地位、高收入的職業(yè)加以交換。(8)戴維·斯沃茨:《文化與權(quán)力:布爾迪厄的社會學(xué)》,陶東風(fēng)譯,上海譯文出版社,2012年,第227頁。在這個意義上來說,“抽象”文化的主要生產(chǎn)者與傳播者,都是缺失這種文化資本的群體。李贛、孫笑川、陳義均是大專畢業(yè),處于高等教育的底層,雖然網(wǎng)絡(luò)上有聲音認(rèn)為藥水哥畢業(yè)于中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)并獲得經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位,但并無確切證據(jù)。“后亞文化研究”(Post-Subcultural Studies)學(xué)者薩拉·桑頓通過對俱樂部(Club)文化與銳舞(Rave)文化的研究提出了“亞文化資本”的概念,他認(rèn)為“同文化資本一樣,亞文化資本賦予了它的所有者在青年人當(dāng)中的地位,同時它也是可以被具身化(embodied)和客體化(objectified)的”(9)楊小柳,周源穎:《“亞文化資本”:新媒體時代青年亞文化的一種解釋》,《中國青年研究》2018年第9期。。“抽象”文化的主要創(chuàng)作者們正是掌握了這種“亞文化資本”的群體。事實(shí)上,他們也通過這種亞文化資本獲得了可觀的經(jīng)濟(jì)收入。粉絲在“毀滅”他們、將他們拉下“偶像神壇”的同時,也在無形中完成了互聯(lián)網(wǎng)時代的造神運(yùn)動。在網(wǎng)絡(luò)直播平臺上,他們屢屢碾壓才藝主播登上排行榜首位;他們的一條微博,動輒擁有上十萬“轉(zhuǎn)評贊”的熱度;他們的一句口頭禪,成為網(wǎng)絡(luò)時代最炙手可熱的流行話語。

從嚴(yán)格意義上來說,李贛等人只是點(diǎn)燃“抽象”文化火苗的人,作為一種參與度極高的網(wǎng)絡(luò)青年亞文化形態(tài),無數(shù)匿名的粉絲才是“抽象”文化的真正主人。他們藏匿于網(wǎng)絡(luò)之中,通過解構(gòu)的方式對“偶像”這一威權(quán)象征進(jìn)行抵抗與戲弄。如果說“帝吧”的李毅是互聯(lián)網(wǎng)時代第一個被網(wǎng)民拉下“神壇”的偶像,那么,以李贛、孫笑川、葉圣等“抽象”文化的主要生產(chǎn)者則是深諳時代氛圍,主動走下“神壇”的新一代偶像代表。

二、另一種聲音:“抽象”的話語表達(dá)與“自我收縮”

主流文化在面對亞文化時,通常會選擇壓制與收編的態(tài)度進(jìn)行處理,而亞文化群體往往不會甘于被納入主流話語空間之內(nèi),他們在對抗主流文化時,會做出一些回應(yīng)來爭取自我生存的權(quán)力空間。用另一種方式繞過主流文化的語義空間,或沉沒到主流文化的表達(dá)空間之外,都是亞文化得以繼續(xù)生存的方式。在“抽象”文化中,參與者主要使用“抽象”話與emoji表情來抵抗與繞過主流文化的話語表達(dá)。

(一)抽象話:網(wǎng)絡(luò)語言的新形態(tài)

麥克盧漢認(rèn)為語言占據(jù)了媒介傳播體系的基礎(chǔ)性地位,稱“我們的時代把研究對象最后轉(zhuǎn)向語言媒介本身,去研究語言如何塑造日常生活”(10)參見馬歇爾·麥克盧漢:《理解媒介:論人的延伸》,何道寬譯,譯林出版社,2011年。。而在網(wǎng)絡(luò)時代所形成的網(wǎng)絡(luò)語言,“和一定的時代心態(tài)密切結(jié)合在一起, 因而會在較長的時期內(nèi)影響社會思想的發(fā)展, 在許多領(lǐng)域留下深深淺淺的痕跡”(11)郭慶:《網(wǎng)絡(luò)語言與和諧文化建構(gòu)》,《現(xiàn)代遠(yuǎn)距離教育》2008年第3期。。作為一種新興網(wǎng)絡(luò)言語的“抽象”話,在本質(zhì)上是網(wǎng)絡(luò)語言的自我更新迭代。早在“帝吧”亞文化中,許多網(wǎng)絡(luò)語言的創(chuàng)造者與使用者,為了逃避監(jiān)管與制造壁壘,“采用了以高級黑為代表的五花八門的表意策略,他們將這些迂回曲折又流露著草根式機(jī)智的表意策略稱為‘內(nèi)涵’”(12)邵燕君:《破壁書:網(wǎng)絡(luò)文化關(guān)鍵詞》,生活書店出版有限公司,2018年,第405頁。,從某種意義上來說,“抽象”話正是“內(nèi)涵”的承繼。但是,隨著網(wǎng)絡(luò)時代信息傳播的快速流動與變革,“抽象”話比“內(nèi)涵”似乎更加抽離其原本的基礎(chǔ)語言而令人難以把握。

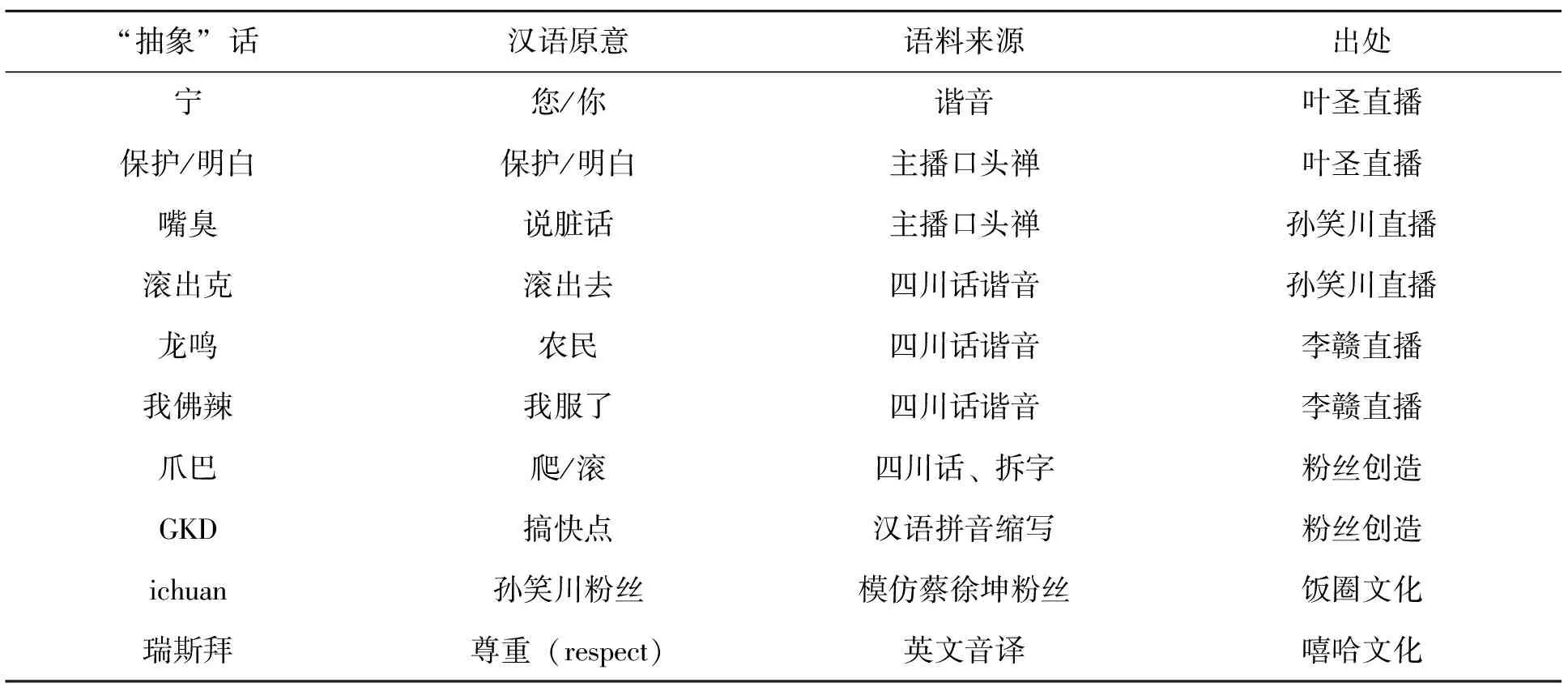

表2 “抽象”話及其語料來源

“抽象”話是“抽象”文化的主要表達(dá)方式與傳播載體,他們來源多樣而復(fù)雜,既有李贛等網(wǎng)絡(luò)主播的口頭禪,也有粉絲在“抽象”文化傳播中的二度創(chuàng)作,甚至還包括對其他亞文化群體所創(chuàng)作的網(wǎng)絡(luò)語言的直接“盜獵”。

1.網(wǎng)絡(luò)直播的口音與口頭禪

由方言所產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)語言,一直都是網(wǎng)絡(luò)流行語的重要組成部分。其中,既有由于方言發(fā)音與普通話發(fā)音之間的差異所產(chǎn)生的“諧音”網(wǎng)絡(luò)流行語,也有將方言中本身具有特色的短句直接挪用。早期的網(wǎng)絡(luò)流行語“內(nèi)流滿面”即是對“淚流滿面”中“l(fā)”發(fā)音進(jìn)行“n”的轉(zhuǎn)化,這種結(jié)構(gòu)的網(wǎng)絡(luò)語言還包括“姑娘”/“菇?jīng)觥钡龋允钱a(chǎn)生于對 “n”、“l(fā)”口音的模仿。在“抽象”話體系中,方言土壤中產(chǎn)生的網(wǎng)絡(luò)語言主要以對李贛、孫笑川等主播口音的戲仿為主,如四川方言中的“滾出去”發(fā)音為“滾出克”,“農(nóng)民”的發(fā)音為“龍鳴”,“我服了”的發(fā)音為“我佛辣”。其中對“辣”字的使用尤為廣泛,“辣”字不僅對應(yīng)普通話中的“了”,也是“那”字的“抽象”話表達(dá)方式。網(wǎng)絡(luò)主播的一些口頭禪,同樣也是“抽象”話的重要語料,如將“你”或“您”表達(dá)為“寧”,在表示支持某人的時候打出“保護(hù)”與“明白”,都是“抽象”文化群體戲仿網(wǎng)絡(luò)主播的表達(dá)方式。

2.粉絲的二度創(chuàng)作

在參與式文化中,粉絲的二度創(chuàng)作是一個明顯的特征。粉絲在使用與傳播“抽象”網(wǎng)絡(luò)主播所創(chuàng)造出的“抽象”話時,往往會根據(jù)主播們的一度創(chuàng)作進(jìn)行解構(gòu)與再創(chuàng)。其中,拆字是“抽象”話生成的一個重要方式,它的產(chǎn)生來自對口語中拖長音說話的模仿,如將孫笑川等主播的口頭禪“爬”字拆分為“爪巴”,“好吧”拆分為“女子口巴”。這種以拆字為手段創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)語言,并不是“抽象”文化的首創(chuàng)。早在2000年代,夢幻西游等網(wǎng)絡(luò)游戲玩家群體中就曾流行過以“拆字”的手段來進(jìn)行表達(dá)感嘆的網(wǎng)絡(luò)語言創(chuàng)作,如將“強(qiáng)”字拆分為“弓雖”,其來源是夢幻西游經(jīng)典表情包中“強(qiáng)”表情的夸張變形。與此同時,在英語首字母縮寫表達(dá)的影響下,中文互聯(lián)網(wǎng)所興起的使用漢語拼音首字母縮寫創(chuàng)作網(wǎng)絡(luò)語言的潮流也進(jìn)入“抽象”文化圈,如將“搞快點(diǎn)”縮寫為“GKD”。

3.戲仿與盜獵

“抽象”青年亞文化群體在創(chuàng)造“抽象”話的過程中,還包括對其它亞文化群體語言形式與內(nèi)容的戲仿與盜獵。他們所盜獵的對象,通常是曾經(jīng)與“抽象”群體發(fā)生過關(guān)系的亞文化群體。2017年7月,綜藝節(jié)目《中國有嘻哈》熱播,一時間“嘻哈文化”迅速走紅網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)時,有網(wǎng)絡(luò)媒體在對參加節(jié)目的說唱選手孫八一進(jìn)行介紹時,將其真名標(biāo)注為孫笑川。一時間“抽象”群體開始對“嘻哈文化”進(jìn)行了戲仿,他們將“嘻哈文化”中表達(dá)“尊重”的英文“respect”直接音譯為“瑞斯拜”,當(dāng)作網(wǎng)絡(luò)發(fā)言時嘲弄原本應(yīng)該“尊重”對象的語料。而在與蔡徐坤粉絲的交鋒中,“抽象”群體又將其粉絲群體自稱的“ikun”(意為“愛坤,我的坤”)戲仿為“ichuan”(“愛川”),并將其它“飯圈文化”中的一些元素挪用到“抽象”文化之中,如“保護(hù)全世界最好的XXX”等結(jié)構(gòu)。

從“抽象”話的生產(chǎn)機(jī)制來看,它是根植于互聯(lián)網(wǎng)土壤的新興網(wǎng)絡(luò)語言體系,它在借鑒諸多網(wǎng)絡(luò)語言生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步地對其解構(gòu)重組,表現(xiàn)出來極強(qiáng)的包容性與開放性。但是, “抽象”亞文化群體對“抽象”話的創(chuàng)造與開發(fā),遠(yuǎn)沒有止步于此。在被“抽象”群體稱為“抽象圣經(jīng)”的直播片段屢次被多個網(wǎng)絡(luò)平臺封禁以后,他們創(chuàng)造性地以多種方式將中文文字轉(zhuǎn)譯為emoji表情,并在無意間埋下了中文互聯(lián)網(wǎng)的一次病毒式傳播事件的種子。

(二)作為“隱語黑話”的Emoji

在網(wǎng)絡(luò)交流中,使用表情符號的原意是為了填補(bǔ)在線交流中文字無法表達(dá)語氣與情緒而造成的表達(dá)上的縫隙。網(wǎng)絡(luò)表情符號在發(fā)展過程中大致經(jīng)歷了三個階段,分別是美式ASCII字符、日式emoji繪文字與圖片配文字為主要內(nèi)容的各種“自制網(wǎng)絡(luò)表情”。“抽象”話在對表情符號的改造與使用中,以日式emoji最為廣泛。Emoji為日語“繪文字”(絵文字/えもじ)的日語發(fā)音的英文轉(zhuǎn)譯,最早出現(xiàn)在20世紀(jì)90年代。“Emoji 和QQ 表情或其他表情符號不同的是,它不光只有用來表達(dá)情緒的符號表情,還有如鮮花、建筑、人物等與現(xiàn)實(shí)世界對應(yīng)關(guān)系的符號,從而構(gòu)成了一種比較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)姆栿w系。”(13)張美靜:《人際傳播的符號回歸——網(wǎng)絡(luò)表情符號emoji在社交媒體爆紅的因素分析》,《新聞愛好者》2015年第12期。

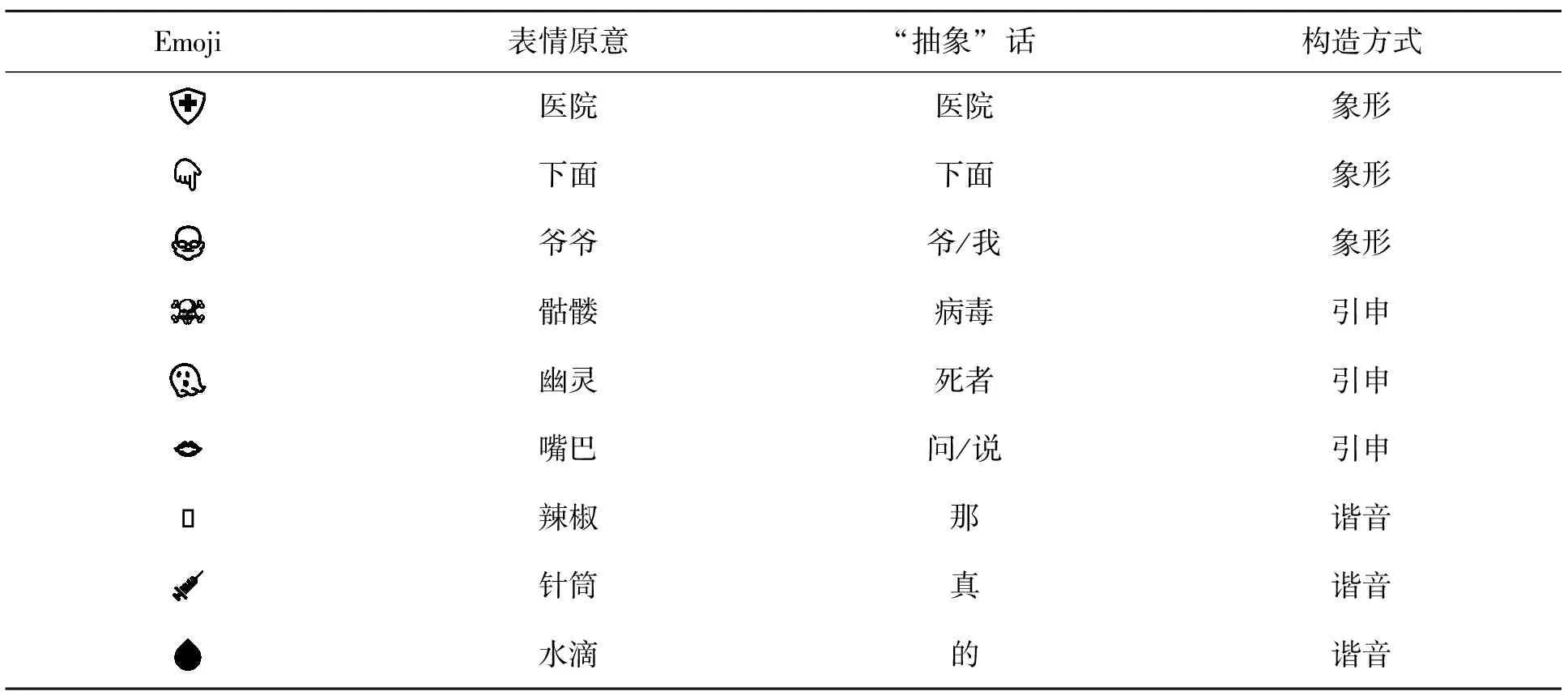

表3 “抽象”話的emoji表達(dá)方式

有學(xué)者曾指出,“在社會文化結(jié)構(gòu)中,隱語黑話屬于一種亞文化現(xiàn)象”(14)郝志倫:《論隱語黑話的反越軌亞文化功能》,《中華文化論壇》2011年第6期。。“抽象”亞文化群體通過對表情的使用與有意誤用來創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)時代的隱語黑話,本質(zhì)上是面對審查機(jī)制時的自我收縮。隱語黑話早已有之,它根植于整個社會文化的內(nèi)在構(gòu)造之中,并出現(xiàn)在許多大眾文藝形式中,如郭德綱在相聲《論相聲五十年之現(xiàn)狀》中對“翅子入了疃尖綱”(檢查組來了換一段別的)的解讀,多個版本的電影《智取威虎山》中楊子榮在進(jìn)入威虎山與座山雕等人的“天王蓋地虎”等對話。

但是,令“抽象”文化群體始料未及的是,emoji“抽象”話竟然在傳播過程中產(chǎn)生了很大的魔力。2020年3月,在新冠肺炎疫情期間,某雜志在其微信公眾號刊發(fā)的一篇文章,以多種語言文字版本在互聯(lián)網(wǎng)上流傳,其中以emoji“抽象”話的傳播尤為廣泛,與其它版本所采用的外語、盲文、摩斯電碼不同的是,emoji版以其象形文章的易辨別性成為被廣泛傳播的版本。Emoji“抽象”話作為一種互聯(lián)網(wǎng)時代的隱語黑話,在傳播的過程中可以輕易繞過互聯(lián)網(wǎng)的機(jī)器審查,其表意的復(fù)雜性與曖昧性成為其在網(wǎng)絡(luò)傳播中最大的變數(shù)。

三、戲謔與嘲弄:擴(kuò)張的“抽象”文化與“出圈”之路

新浪微博是“抽象”文化與“抽象”亞文化群體活躍的重要場所之一,由于微博的開放性與外延性,使其具有某種“狂歡廣場”的作用。如果將“抽象”文化中幾個主要網(wǎng)絡(luò)主播視作在廣場發(fā)表演講的人,那么,圍觀他們的群眾在聚集過程中的擴(kuò)張,造就了“抽象”文化的“出圈”之路。從某種程度上來說,“抽象”文化作為一種青年亞文化種類,其生存土壤與傳播軌跡都是在一定范圍內(nèi)的小規(guī)模活動。但是,他們卻屢屢登上微博熱搜榜,引來圈外群眾的圍觀,并將部分圍觀群眾吸納其中。“抽象”文化在此過程中逃逸出圈,進(jìn)入大眾文化傳播的語境中試圖引起更大范圍的傳播效果。在表4所列舉的多次熱搜事件中,“抽象”文化群體在其中都起了推波助瀾的作用,他們以“看熱鬧不嫌事大”的心態(tài)將自己的“偶像”送上熱搜榜,并在欺騙“圈外”群眾的過程中獲得成就感。本文選取孫笑川、李贛、葉圣等網(wǎng)絡(luò)主播登上微博熱搜榜的“出圈”話題為研究樣本,對“抽象”文化的網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)張進(jìn)行具體分析。

表4 “抽象”主播微博熱搜統(tǒng)計(jì)(截至2020年4月7日)

(一)從“污名偶像”到“網(wǎng)絡(luò)面具”

“污名”作為一種社會現(xiàn)象,在人類社會早已出現(xiàn)。歐文·戈夫曼將其引入了學(xué)術(shù)研究范疇并進(jìn)行了系統(tǒng)的研究與闡釋,得出結(jié)論稱污名化是使被污名者“變成不太令人歡迎的一類”(15)歐文·戈夫曼: 《污名:受損身體管理札記》,宋立紅譯,商務(wù)印書館,2009年,第3頁。的行為。孫笑川作為網(wǎng)絡(luò)主播中的現(xiàn)象級人物,是被“抽象”文化群體極度污名的對象。從“打奶奶”事件、到“激光筆”事件,這些原本與孫笑川毫不相關(guān)的社會事件,被少數(shù)狂熱分子以“栽贓陷害”的方式嫁禍于孫笑川身上,以至于他在2018年12月不得不發(fā)布視頻聲明自己與許多社會事件毫無關(guān)系,這也正是話題“#帶帶大師兄聲明#”登上微博熱搜的原因。但是, “抽象”文化群體在面對這樣的視頻聲明時,再度展露出了自己解構(gòu)一切的態(tài)度,他們在熱搜話題下面聲稱這是孫笑川“賊喊捉賊”,暗示“抽象”文化群體應(yīng)該要繼續(xù)“加大力度”。

實(shí)際上,孫笑川的網(wǎng)名“帶帶大師兄”已然成為了互聯(lián)網(wǎng)時代的一個符號、一個面具,許多網(wǎng)民在這副面具的庇護(hù)之下盡享狂歡之事。2019年11月中旬,一位“抽象”文化群體成員在推特網(wǎng)(Twitter)以“孫笑川258”的網(wǎng)名怒罵港獨(dú)分子,隨后被港獨(dú)分子舉報(bào)以致推特賬號被封禁。消息傳到國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)后,引發(fā)了屬于“抽象”文化群體的“帝吧出征”事件,與之前“帝吧出征”、 “飯圈出征”所不同的是,參與這次網(wǎng)絡(luò)狂歡的網(wǎng)友均將自己的推特網(wǎng)名修改為“孫笑川258”,并且將頭像換為孫笑川的照片。有報(bào)道評論稱,這是互聯(lián)網(wǎng)時代的“V字仇殺隊(duì)”。“抽象”文化群體以“孫笑川”的名義在推特上使用“抽象”話攻擊港獨(dú)分子,對其進(jìn)行嘲諷與挖苦,不諳內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)之道的港獨(dú)分子,很快的在“抽象”文化群體面前敗下陣來。

(二)從“揶揄嘲諷”到“反串釣魚”

李贛作為“抽象”文化的早期開創(chuàng)者,在互聯(lián)網(wǎng)上的個人影響力遠(yuǎn)不如孫笑川與葉圣,以至于出現(xiàn)“人人都說抽象話,無人識得李老八”的網(wǎng)絡(luò)流行語。李贛在遭遇直播間封禁事件之后,并沒有離開互聯(lián)網(wǎng),而是一直在嘗試“復(fù)出”。2018年9月,中央電視新聞頻道(CCTV13)在播報(bào)首屆“中國農(nóng)民豐收節(jié)”在各地舉行盛況的新聞中,李贛以“游客 任沖”的名字出現(xiàn)在一條采訪中。“抽象”文化群體發(fā)現(xiàn)之后,開始在互聯(lián)網(wǎng)上狂歡,認(rèn)為這是作為屬于底層的“抽象”文化對權(quán)威媒體的一次戲弄。在此事件之后,許多粉絲進(jìn)一步加大了對李贛的“揶揄”與“嘲諷”,并稱其為“C站主播”。近年來,社交媒體上的女權(quán)主義開始升溫,微博更是女權(quán)發(fā)聲的主要平臺之一。李贛本與妻子育有一女,在二胎政策開放后他們又生養(yǎng)了一個兒子。由于李贛在其微博賬號頻繁發(fā)布女兒的信息,被“抽象”文化群體揶揄為“拿女兒騙流量”。2020年2月29日,某女權(quán)自媒體發(fā)布了李贛“虐待女兒”、 “重男輕女”的信息,引起部分網(wǎng)民憤慨。一時間#李老八#的話題在微博熱搜榜迅速發(fā)酵,李贛不得不在微博發(fā)布澄清聲明,并將兒女享受同等醫(yī)療、保險(xiǎn)、生活待遇的消費(fèi)憑證貼出,才使事件趨于緩和。而在這次熱搜事件中,“抽象”粉絲以“反串”的形式出現(xiàn),扮演著深受男權(quán)凌霸的受害者,引得絕大多數(shù)參與網(wǎng)絡(luò)狂歡的烏合之眾同情,并將暴力矛頭指向李贛。而在網(wǎng)友上當(dāng)之后,“抽象”文化群體又拍手稱快,慶祝自己再度“釣魚”成功。

(三)從“規(guī)訓(xùn)身體”到“自我降格”

葉圣曾五次登上微博熱搜榜,前兩次是因?yàn)槠渲辈サ牡退變?nèi)容,后三次皆是被網(wǎng)友戲稱為“2020互聯(lián)網(wǎng)開年大作”的擂臺賽事件。2019年12月,葉圣在網(wǎng)絡(luò)上向武僧一龍隔空喊話挑戰(zhàn)時,許多網(wǎng)友都是將他的這句話視作是一句玩笑,沒曾想幾天后一龍聲稱將會接受葉圣的挑戰(zhàn)。消息一出,“#一龍接受藥水哥挑戰(zhàn)#”話題迅速登上微博熱搜榜,許多不明真相的網(wǎng)友開始試圖搜尋藥水哥是誰,然后恍然大悟他就是曾經(jīng)與網(wǎng)友隔空對罵一夜“您配嗎”的網(wǎng)絡(luò)主播,隨后藥水哥對戰(zhàn)一龍的消息在網(wǎng)絡(luò)上迅速發(fā)酵。元旦前后,這一話題數(shù)度登上微博熱搜榜。職業(yè)武術(shù)選手一龍雖然在網(wǎng)絡(luò)上備受爭議,但是絕大多數(shù)網(wǎng)友還是認(rèn)為他與葉圣之間的擂臺賽幾乎不存在懸念,大多數(shù)守在顯示屏前的觀眾,想看的無非就是一龍如何痛打藥水哥。一龍是在80年代“李小龍熱”、 “少林寺熱”影響下投身武林的典型代表,齊澤克在談?wù)撚衫钚↓堃鸬氖澜缧晕湫g(shù)熱時曾指出:“(彼時的)年輕人走向成功的不二法門就是規(guī)訓(xùn)自己唯一的財(cái)產(chǎn),即自己的軀體。”(16)斯拉沃熱·齊澤克:《歡迎來到實(shí)在界這個大荒漠》,季廣茂譯,譯林出版社,2012年,第88頁。而在身處互聯(lián)網(wǎng)時代的今天,葉圣卻用另一種方式告訴了一龍們在當(dāng)下一無所有的年輕人獲取成功的重要方式是“自我降格”。葉圣的直播內(nèi)容,充斥著“裝瘋賣傻”,有人稱是中國互聯(lián)網(wǎng)的“小丑亞瑟·弗萊克”。但是,他卻深諳在這個娛樂至死的年代,什么樣的直播效果才能為其賺取最大的“亞文化資本”。擂臺賽現(xiàn)場,葉圣在賽前賽后兩度“偷襲”式地親吻一龍,而一龍?jiān)诿鎸@種“出格”的行為時,卻表現(xiàn)出了毫無招架之力的姿態(tài)。從本質(zhì)意義上來說,根本沒有人關(guān)心這場“事前已經(jīng)預(yù)知輸贏”的擂臺賽冠軍是誰,它的傳播效果才是真正需要關(guān)切的地方。

在偶像與粉絲的互動關(guān)系中,粉絲往往會被視作會為偶像所有行為買單的對象,但是實(shí)際情況并不如此,正如費(fèi)斯克指出的, 群體內(nèi)部具有嚴(yán)格的分辨力, 將自己與他者區(qū)隔開來(17)陶東風(fēng):《粉絲文化讀本》,北京大學(xué)出版社,2009年,第4頁。。除去無條件擁護(hù)偶像的粉絲外,還存在著反對偶像的“黑粉”(Anti-fan)。黑粉概念產(chǎn)生于20世紀(jì)90年代的韓國,并在21世紀(jì)初隨著“韓流”進(jìn)入中國內(nèi)地,初代選秀偶像李宇春、曾軼可等人都曾飽受其害。而在“抽象”文化中,“黑粉”的數(shù)量甚至是倍于“真愛粉”的存在。從某種意義上來說,“抽象”文化群體并沒有將孫笑川、李贛、葉圣等網(wǎng)絡(luò)主播視作自己的“偶像”,而是以一種“解構(gòu)”甚至“毀滅”的態(tài)度對他們進(jìn)行戲謔與嘲弄。

四、“抽象”文化的應(yīng)對策略

“抽象”文化不僅在國內(nèi)的網(wǎng)絡(luò)平臺盛行,并多次以“出征”的名義在“推特”、 “臉譜”等國外社交網(wǎng)站上出現(xiàn)。他們在使用“抽象”話,傳播“抽象”文化的過程中,對原有的文化素材進(jìn)行再度提煉加工,使之更加適合網(wǎng)絡(luò)語境的傳播,并在此過程中不斷戲弄“傳”“授”雙方,以此完成快感的提取與自我價(jià)值的實(shí)現(xiàn)。作為一個無組織的松散青年亞文化群體,“抽象”文化成員參與網(wǎng)絡(luò)狂歡的目的只有娛樂與發(fā)泄,并且認(rèn)為不會承擔(dān)任何后果。對于這種群體的治理,監(jiān)管方要注意疏通與引導(dǎo)的路徑,不能一味的“封殺”。

亞文化研究觀點(diǎn)認(rèn)為亞文化的最終命運(yùn)始終與“收編”息息相關(guān)。格雷厄姆·默多克指出“收編不同于鎮(zhèn)壓,它的策略是誘導(dǎo)和說服,而不是強(qiáng)制和武力”。(18)Graham Murdock,Robin McCorn,“Consciousness of Class and Conscious Generation”,in Hall, Stuart, and Tony Jefferson,eds. Resistance through rituals: Youth subcultures in post-war Britain,Psychology Press,1993,Vol.7.雖然占據(jù)支配地位的主流文化在對亞文化收編的過程中必然會遭遇“反收編”的抵抗。伯明翰學(xué)派認(rèn)為主流文化收編亞文化的諸多手段,可以概況為“意識形態(tài)”與“商品”兩種方式。(19)迪克·赫伯迪格:《亞文化:風(fēng)格的意義》,陸道夫、胡疆鋒譯,北京大學(xué)出版社,2009年,第117頁。在“意識形態(tài)”的收編過程中,通常是由主流文化所掌握的傳媒借對其進(jìn)行定義與標(biāo)簽化,在此過程中使社會對某種亞文化形成刻板印象,從而掌握輿論上的道義高地。而“商品”的方式,則是指某種亞文化納入資本市場的整體運(yùn)作中進(jìn)行規(guī)制,從而使其表現(xiàn)出符合主流價(jià)值所期望的形態(tài)。

但是,這兩種“收編”手段在應(yīng)對“抽象”文化時,均在不同程度上遭遇了“抽象”文化群體的“反收編”抵抗。李贛、孫笑川等主播先后被斗魚、虎牙、網(wǎng)易cc等多個網(wǎng)絡(luò)直播平臺禁止出鏡,但是,他們均選擇了在不受國內(nèi)監(jiān)管的“Twitch”網(wǎng)絡(luò)直播平臺進(jìn)行“復(fù)出”,而在他們的境外直播活動中,又有無數(shù)不計(jì)報(bào)酬的粉絲群體將他們的直播內(nèi)容錄屏轉(zhuǎn)制,發(fā)布在中文互聯(lián)網(wǎng)中。而在所謂的“商業(yè)”收編概念下,孫笑川在淘寶網(wǎng)開設(shè)“NMSL潮牌”銷量慘淡,無緣吸引資本市場的投資目光。與之相對應(yīng)的是,因?yàn)槭艿劫Y本的青睞,李晨等娛樂明星在運(yùn)營“MLGB潮牌”并在進(jìn)一步發(fā)展的過程中注冊商標(biāo)時,因?yàn)楸簧虡?biāo)評審委員會認(rèn)為“MLGB”的格調(diào)不高而商標(biāo)注冊無效,從而“中止”運(yùn)營。“抽象”文化群體雖然數(shù)量可觀,但是絕大多數(shù)成員的態(tài)度是堅(jiān)決不為孫笑川等偶像“買單充值”,李贛在微博“帶貨”推廣商品的過程中,更是頻頻遇到“黑粉”對商戶的舉報(bào)與“鎖單”。雖然孫笑川、李贛、葉圣、陳義等人在直播間遭遇封禁之后,均做出了一幅“認(rèn)罪伏法”的態(tài)度,但是更多的“抽象”粉絲均把他們的這種行為視為“裝”與“欺騙”。2018年,孫笑川遭遇觀察者網(wǎng)與光明日報(bào)的點(diǎn)名批評,隨后孫笑川在微博作出了“接受批評,整裝前行”回應(yīng),但是“抽象”群體卻將這句話再度解構(gòu),制作成各種表情包,并在觀察者網(wǎng)與光明日報(bào)的微博評論區(qū)重復(fù)發(fā)表,引得觀察者網(wǎng)與光明日報(bào)只能暫時開啟“精選評論”功能。“抽象”文化群體將此事視作李贛登上CCTV之后他們再度“挑戰(zhàn)權(quán)威”的成果。

事實(shí)上,筆者以為,在亞文化與主流文化的博弈過程中,納什均衡(20)納什均衡又稱非合作性均衡,由數(shù)學(xué)家約翰·納什提出,即指一個在其他博弈者的策略給定時,沒有一方還能改善自己的獲利狀況。在此筆者借用這一概念,描述作為博弈雙方的亞文化與主流文化的對峙過程。對于博弈方而言,亞文化面對“收編”危機(jī)的博弈策略即是采用占優(yōu)策略,以達(dá)到納什均衡。作為一種博弈方面對各種情況的最優(yōu)策略,是亞文化面臨主流文化,從抵抗、碰撞、融合乃至互相挪用等各種情況或所處階段所選擇的占優(yōu)策略。在亞文化與主流文化關(guān)系演變過程中,從早期伯明翰學(xué)派提出的收編理論,到“后亞文化”研究中認(rèn)為亞文化所具有自發(fā)性、流動性、碎片性等特點(diǎn),再到新媒介時代的多元共生、商業(yè)主導(dǎo)、流量為王的局面,亞文化的存在本身即是對這一博弈過程的均衡結(jié)果。因此,盡管亞文化引起了一定程度的負(fù)面社會問題,甚者在一定程度上對“偶像”概念的意義提出了悖反的建構(gòu),但其存在的必要性不僅是作為一種納什均衡的存在,更是一種文化的疏浚工程。一方面,這種不作為的“收編”即是一種意識形態(tài)監(jiān)管的微妙手段,允許這一“抽象”亞文化的存在并不斷與主流文化發(fā)生化學(xué)反應(yīng),不僅豐富了文化的內(nèi)涵,并使之在法律監(jiān)管底線之內(nèi)自由游走、蔓延,使作為抽象文化對象的青年群體的精神路徑得以暢通。另一方面,技術(shù)賦能的網(wǎng)絡(luò)關(guān)系中文化的生長趨勢使亞文化與主流文化的邊界逐漸模糊,以“抽象”文化為代表的亞文化形成一種區(qū)域群體性的文化儀式,這一過程機(jī)制對于文化本身的發(fā)展或意識形態(tài)的許可均產(chǎn)生了一種溢出效應(yīng),保護(hù)文化的多樣性是對正外部性的促成,當(dāng)然這一切應(yīng)當(dāng)是建立在不可觸碰的文化紅線前提之下。