近代中國民意調查論略

楊 勉,楊天宏

(1. 四川師范大學 商學院,成都 610101;2. 四川大學 歷史文化學院,成都 610064)

民意調查(public opinion poll),簡稱“民調”,是社會調查的重要內容,是通過非全面調查了解全面情況的技術手段。20世紀20年代初,民調在社會學傳入中國的基礎上開始用于中國社會,具有一定的異域參照系和“后發優勢”。近代國人利用民調這一工具,就中國政治及社會各方面問題探索民意,并將調查反映的各方面“民意”以數字化方式展現在國人面前,深刻地影響到當時的國家政治及社會生活的方方面面。

在學術研究中,如何“以科學的眼光觀察社會,給公眾一個量化的真實”(1)喻國明《解構民意:一個輿論學者的實證研究》之《自序》,華夏出版社2001年版,第1頁。,是每個社會科學研究者需要正視的問題。近代民調借助數理統計、社會調查和心理測量技術,解決了在難以普查全體社會成員意愿的情況下認識整體民意的技術難題,不僅為研究社會學及其調查方法在中國的初期發展提供了難得的第一手資料,也為歷史學者認識近代中國政治與社會心理的巨大變化提供了彌足珍貴的研究依據。目前我國學界對近代中國民調史的研究尚處于起步階段,相關研究甚少(2)史學界主要有:楊天宏《密勒氏報“中國當今十二位大人物”問卷調查分析》(《歷史研究》2002年第3期)和《軍閥形象與軍閥政治癥結:基于北洋時期民意調查的分析與思考》(《近代史研究》2018年第5期),項旋《1926年〈京報副刊〉“新中國柱石十人”民意測驗探析》(《近代史研究》2014年第6期)、楊程《黨意還是民意——上海〈民國日報〉上的民意測驗(1928-1932)》(南京師范大學碩士學位論文,2012年)等。新聞學界主要有:陳崇山《民意調查在中國》(中國社會科學院新聞研究所《新聞研究資料》編輯部編《新聞研究資料》總第46輯,中國社會科學出版社1989年版,第1-18頁),張民軍、程力譯《中國的第一次民意調查》(中國社會科學院近代史研究所《近代史資料》編輯部編《近代史資料》總第123號,中國社會科學出版社2011年版,第259-269頁),Paul Kesaris, ed., OSS/State Department Intelligence and Research Reports, Part Ⅲ China and India(1941-1949)(Washington,D.C.:University Pulications of America,1977), Reel-1,363-373。。鑒于民調的重要性以及民調研究的滯后,本文擬對近代中國有關民調的資訊做一粗線條的梳理,以此作為該領域相關問題研究的基礎。

一 近代中國民意調查的數量類型及階段特征

清季民初,民意調查伴隨社會學的傳入在中國逐漸興起。有學者認為章太炎是最早接觸西方社會學的中國學者,認為章氏贊賞斯賓塞的“社會有機論”和吉丁斯的“同類意識論”,所譯的日本社會學教授岸本能武太的《社會學》就綜合了二人的學說;在《訄書》中,章氏更對不同社會制度進行對比,提出從社會學角度考察中國人口、語言、心理、宗教、風俗等問題。也有學者認為康有為在萬木草堂講學時所制定的教學大綱中,就把“群學”作為學生必修的“經世之學”,而他所謂的“群學”就是社會學,故康有為與章太炎一樣,是最早將社會學引入中國的學者。譚嗣同也對社會學傳入中國作出過貢獻,他的社會思想中吸收了西方的社會學理論。不過,相對而言,1903年,嚴復翻譯出版的斯賓塞的《群學肄言》影響最大,故該書的出版被認為是社會學傳入中國的標志。(3)有關社會學在中國的發展,參閱:韓明謨《中國社會學一百年》,《社會科學戰線》1996年第1期,第1-10頁;陳樹德《康有為和章太炎最先傳入社會學》,《社會科學》1981年第4期,第139、158頁。以社會學傳入中國作為學科鋪墊,基于社會學理論的各類調查隨之興起。

不過,民意調查與通常說的“社會調查”并非同一概念。社會調查是調查社會狀況,包括人口、婚姻、家庭、社會階級構成等,屬于客觀存在調查。民調則不同,是調查社會成員的主觀意愿。中國古代有所謂采風,包含體察民意的成分,但與現代意義上的民調尚有區別。民意調查是現代民主政治的產物,與民主政治實施相聯系。杜威(John Dewey)說,“必須積極地而不是消極地征詢每人的意見,使每人本身成為權威過程和社會支配過程的一部分”,在他看來,“詢問他人喜歡什么,需要什么,有什么意見,這是民主觀念的一個要素”(4)約翰·杜威《人的問題》,傅統先、邱椿譯,上海人民出版社1965年版,第26頁。。英國思想家邊沁(Jeremy Bentham)指出,“民意是民主政治不可切割的一部分”(5)轉引自:王石番《民意理論與實務》,臺北黎明文化事業公司1995年版,第6頁。。美國學者赫布斯特(Susan Heribst)則強調,盡管現代民主國家存在許多公開表達民意的機會,但民意調查卻是民意表達的主導形式(6)蘇珊·赫布斯特《用數字說話:民意調查如何塑造美國政治》,張健譯,北京大學出版社2018年版,第64頁。。

中國近代意義上的民意調查始于20世紀20年代初。1922年4月,直奉交戰,直系曹、吳在獲勝后宣布恢復法統、重開國會、制定憲法、選舉總統,民主國家須尊重民意的觀念開始受到重視。8月,日本人在北京辦的《順天時報》做了一次名為“理想政府”選舉的民調。為開展此次調查,該報特刊啟事聲稱:“現值政局紛紜混沌之時,各派政黨自謀其發展而盤根錯節,彼民意果何在乎?致無由知之。是以本社不吝寶貴光陰與重值紙張,特辟一欄,企圖發表民意。”(7)《征求民意中之理想政府總結果之披露》,《順天時報》1922年9月5日,第4版。這次調查很可能是近代中國運用社會學方法就國家政治問題進行的首次民調(8)有學者認為,近代中國最早的一次輿論調查,是1922年11月由心理學家張耀翔在北平組織的時政問題問卷調查(張民軍、程力譯《中國的第一次民意調查》,《近代史資料》總第123號,第259頁)。還有學者認為,1923年12月16、17日北大25周年紀念日所作的民意測驗,其中“最重要的發現是中國人對民主政治的追求”,“開我國民意調查之先河,開始沖涮我國數千年‘言禁’之堤壩”(陳崇山《民意調查在中國》,《新聞研究資料》總第46輯,第4、5頁。陳文涉及民意調查在中國的發展,包括1949年之后“科學”的隨機抽樣民調以及相關民調機構的成立,可資參考)。但是,這種說法并不準確。如果不算1916年被認為是袁世凱偽造“民意”的調查,在有《順天時報》1922年8月所作民意測驗的情況下,1922年11月14日北京高師14周年紀念日的民意測驗及1923年底舉行的北大25周年紀念日民意調查都算不上最早的民意調查。。之后,各報刊、學校及社會團體紛紛效法,民意調查很快形成風氣,各種各樣的調查在“民意測驗”、“假選舉”、“草選舉”、“名人選舉”等名目下展開。

表1 近代中國重要民意調查一覽表

備注:1.凡報刊舉辦的民調均見該報同時段報道。2.學校和社會團體的民調分別見于舉辦民調時國內相關報刊。3.一些民調在本文正文中有論述,并給出了詳細的資料出處以供參考,但表列民調數量太多,無法一一注明,亦請見諒。4.表列“未見”一欄有可能就是無數據分析報告,但標記為“無”又可能過于絕對,因未能看到全部資料,故出以“未見”二字,以示慎重。

表1所列,只是近代中國較有影響且記載相對詳細的民調,共40次。加上受篇幅限制而未列入表1內的22次(9)這22次民調主要包括:1923年,中國大學的時事政治民調;1936-1937年,上海民治新聞專科學校校長顧執中所作的上海報紙和讀者民調;1938年,《新華日報》所作的讀者調查;1939年,《上海周報》就憲政問題所作的民調;1945年,《戰斗中國》所作的政黨政治民調;1946年,《自由論壇》作的中國內政與外交問題民調;1947年,上海中學生自治會所作的美國扶植日本問題民調,《醫藥研究》所作的中醫界國大代表候選人民調;1948年,《現代周刊》所作的是否擁護現在的南京政府民調,《小時報》《新聞雜志》及香港各界分別作的副總統“假選舉”,以及北美中國學生基督教協會所作的“中國學生意見測驗”等。,合計62次。需要說明的是,這62次民調并非近代民調的全部。在近代中國,缺乏明確記載與報道的民調甚多。利用“民國期刊全文數據庫”檢索,截止1949年底,近代報刊報道的民調條目有552條(10)據全國報刊索引,從1922年到1949年,在“民意調查”名義下的報道和文章共3篇次,在“民意測驗”名義下的相關文章和報道共162篇次,在“心理測驗”名目下出現的文章和報道共352篇次,在“民意測量”名義下的共7篇次,“假選舉”28篇次,合計552篇次。參見:《全國報刊索引·民國時期期刊全文數據庫(1911-1949)》,查詢時間:2020年1月20日,http://www.cnbksy.com.cn/。。這些報道中有不少是對同一民調的不同報道,在統計時需適當折扣。然而,即便將實際民調數與相關報道數之比確定為1∶3(11)本課題研究者接觸到的近代民調在檢索系統上有的僅出現1次,有的出現3次左右,個別出現5-6次或更多。本文將實際民調數與相關報道數的比例確定為1∶3,是取大致平均數的非精確統計。,近代中國的民調總數也不會少于180次。

如果作歷時性考察,從1922年8月《順天時報》舉辦“民意中之理想政府”的首次民調,到1949年《西點月刊》就“國內政治軍事形勢”征求民意為止,中國早期民調經歷了27年的長時段發展。這27年可按內容特征與發展變化區分為四個階段。

第一個階段為1922-1927年國民革命醞釀與發展時期。其間經歷了華盛頓會議召開、中國國會恢復重開、制定憲法、選舉總統及國民黨“一大”召開等重大事件。這一系列重大事件激發了國人舉辦民調的熱情,大批民調相繼出現。其中較著名的有:1922年8月《順天時報》所作“民意中之理想政府”測驗;1922年北京高師紀念日的民意測驗;1922年上海《密勒氏評論報》所作的“中國當今十二位大人物”問卷調查;1923年,東南大學所作的“名人選舉”,北大二十五周年校慶時所作的“國內或世界大人物”民意測驗;1926年,《京報副刊》所作的“新中國柱石十人”的評選,等等。眾多的民調競相出現,形成近代中國民調的第一次熱潮。雖然這一階段中國民調起步不久,普及度不高,但因北洋時期政治多元,國家對思想及輿論的控制松弛(實際上當時也無法控制),言論表達相對自由,所以在民調中能聽到較多與官方喉舌不一樣的“另類”發聲,形成與其他時期民調不同的自由與多元特征,反映的民意相對真實可信。

第二個階段是1928-1937年南京國民政府建立前期。其間經歷了國民黨全國政權建立、中原大戰、中蘇關系破裂以及日本侵華戰爭升級等事件。這一時期民調的一個重要背景是國民黨為實施“訓政”而極力從事“黨化教育”,所舉辦的民調主要有:1929年國民黨上海市黨部通過《民國日報》舉辦的“反日民意測驗”、“元旦民意測驗”、“總理紀念周民意測驗”、“反俄民意測驗”等。與此同時,民間性質的民調也紛紛開展,比較有影響的包括:1932年,山東省立民眾教育館的“時事與禮俗”民意測驗;1933年,河南省立民眾教育館的“抗日救國民意測驗”,江蘇省立徐州民眾教育館的“抗日民意測驗”等。這一階段的民調數量已超過第一階段,但南京國民政府官方主導的色彩較濃,民調在一定程度上已異化為國民黨的宣傳工具。盡管如此,在對外問題(如對日對俄問題)上,這一時期民調反映的“民意”仍然具有一定的真實性和參考價值。

第三個階段是從1937年全面抗戰爆發開始到1945年的全面抗戰時期。此一時期,日本全面侵華,中國全民抗戰,國人對抗戰形勢高度關注。于是,圍繞戰爭局勢和戰后國家建設,各界舉辦了眾多民調,其中較具影響的有:1938年漢口《民意》周刊所作的“對抗戰形勢的估量”民意測驗,1939年《上海周報》所作的“憲政問題民意測驗”和《職業生活》舉行的“國民大會與民主問題”民意測驗,1942年《大剛報》所作的“抗戰形勢及國內外形勢走向”的“雙十節”民意測驗,1945年《戰斗中國》所作的兩次民意測驗及《自由論壇》周刊舉行的民意測驗等。在這一時期的民調中,《大剛報》于1942年“雙十節”所作的民意測驗,最有特點,也最具影響(12)對此,《大剛報》報社成員歐陽柏與學者水延凱在各自的論著中均有專文論及。參見:大剛報史話編寫組、歐陽柏執筆《大剛報史話》,中國社會科學院新聞研究院《新聞研究資料》編輯部編《新聞研究資料》總第24輯,中國社會科學出版社1984年版,第89-151頁;水延凱主編《中國社會調查簡史》第二編,中國人民大學出版社2017年版。。美國相關情報機構甚至稱之為“中國的第一次民意調查”,撰寫報告對之進行分析(13)張民軍、程力譯《中國的第一次民意調查》,《近代史資料》總第123號,第259-260頁。。由于這一階段國統區范圍縮小,抗戰建國成為主流話語,官方與民間社會言論相對一致,尤其是在對外(抗日與聯美)問題上較少不同的聲音,故這一階段的民調雖然多數是由社會團體及學校、報刊舉辦,卻表現出與官方意旨的相對一致性。

第四個階段是1946-1949年的國共內戰時期,即“國大”召開至行憲后第一次“大選”前后。此時,內戰已經升級,如何面對中共崛起、中國向何處去等問題,激起國人的思考。與此同時,由于“國大”召開及1948年總統選舉,吸引了國人的注意力,“總統副總統‘假選舉’‘草選舉’”一類民調接踵而至,加之有關“聯合政府”的民調以及美援與美軍駐華問題的民調等層出不窮,形成近代中國民意調查的第二次熱潮。就主旨而言,這一時期的民調多圍繞大選展開,呈現服務于大選或試圖影響大選的特征,并越來越表現出對國民黨一黨專政的不滿和對組織“聯合政府”的期待。

如果按主題分類,近代中國的民調可以分為5類。(1)綜合性問卷調查。如北大25周年校慶期間的民調。(2)總統及各方面名人“假選舉”。如1922年《順天時報》的“民意中之理想政府”問卷調查,1923年東南大學的“總統‘草選舉’”,1948年《北平日報》、中國民意測驗學會及滬江大學等舉辦的總統副總統“假選舉”,《密勒氏評論報》“中國當今十二位大人物”問卷調查,1926年《京報副刊》舉辦的“新中國柱石十人”調查等。(3)政局及時事走向的預測。如《大剛報》1942年所作的“抗戰形勢及國內外政治走向”民意調查,浙大時事座談會舉辦的“民主憲政問題”調查等。(4)中外關系民調。如1929年的“反日民意測驗”、“對俄民意測驗”,1932年國民黨江蘇省黨部會同省立民眾教育館舉辦的“如何打破國難”調查等。(5)報紙辦報方針征求讀者意見。如1936年底到1937年初上海民治新聞專科學校校長顧執中主持的“上海報紙和上海讀者調查”、在重慶的中共《新華日報》1938年2月進行的讀者意見征詢活動等。

在近代中國眾多民調中,有2次是由外國人在華所辦報刊舉辦的。一次是《順天時報》1922年8月舉辦的“民意中之理想政府”民調,一次是同年12月《密勒氏評論報》舉辦的“中國當今十二位大人物”問卷調查。《順天時報》是日本人所辦的中文報紙,發行量大,中國讀者較多。《密勒氏評論報》是英文周報,國人中僅有少數上層精英人士閱讀,雖有1900余人參與該報舉辦的民調,代表性卻有限。不過,這次民調在方法上頗具特色。該報于1922年10月7日開始,每周均等量發放“選舉票”,一周后開始公布已收選票。之后,隨著選票陸續寄回,編輯部每周均公布一次“候選人”名單并將此前收到的選票加以累計,形成“競選”態勢,以吸引更多讀者參與。投票于12月31日深夜結束。經過一周緊張計票,1923年1月6日,《密勒氏評論報》正式公布最終結果(14)“The Weekly Review of the Far East,” Formerly Millard’s Review (Shanghai, China), from October 7, 1922 to January 6, 1923.。這次民調雖然由外國人在華所辦報刊舉辦,卻產生了較大的社會影響。

從社會學維度觀察,近代中國最值得關注的民調至少有5次。(1)《順天時報》“民意中之理想政府”調查。這是近代中國首次民調,開近代中國民意調查之先河。(2)北京高師民意測驗。這是中國首次由專業學術機構即北京高師心理研究室舉辦的民調,具有多個詳細的專業性質的調查報告,水準較高。(3)東南大學“總統‘草選舉’”。這是近代中國首次圍繞總統大選舉行的民調,性質與其他民調有別,但符合初期民調的主流旨趣。(4)1926年《京報副刊》舉辦的“新中國柱石十人”投票。這次民調投放票數達20萬張,是近代投放票數最多的一次民調。盡管收回的有效票僅占投放票的3.96‰,但對研究民調卻極具意義。(5)1948年大選期間由“中國民意調查學會”舉辦的“總統副總統‘假選舉’”民調。這是專業的民調研究機構舉辦的民調,對判斷近代中國民調的專業化程度具有一定參考價值。

這5次民調,加上喻國明教授偏重從新聞傳媒角度認為極具價值的2次民調,即1936年底至1937年初由顧執中校長主持的“上海報紙和上海讀者調查”和中共1938年在重慶《新華日報》所作讀者意見征詢活動,以及喻教授雖然提到、卻未能注意到的國外相關評價較多的1次民調,即1942年《大剛報》民調(15)喻國明認為,近代中國有三次民調值得提及。一次是1936年底至1937年初由當時上海民治新聞專科學校校長顧執中主持的“上海報紙和上海讀者調查”。這次民調的特點有二:第一,首次將民意測驗直接用于指導社會實踐,第二,首次實施派員入戶面訪的調查方法。一次是重慶《新華日報》1938年2月17日和19日進行的兩次讀者意見征詢活動,這是中國共產黨歷史上主辦的第一次民意測驗活動。一次是1942年10月10日《大剛報》主持的關于中國民眾對抗戰前途問題看法的民意測驗,其調查結果是舊中國所進行的社會影響最為強烈的一次民意測驗。參見:喻國明《解構民意:一個輿論學者的實證研究》,第15頁。,一共8次。這8次民調各有特點,在中國民調發展史上具有獨特意義,但相關個案研究至今多付闕如,則是不應該出現的學術研究缺失。

二 近代中國民意調查的方法與品質

近代中國完整的民調大多局限在制作問卷、征集調查對象、填寫問卷、回收并統計調查數據、公布調查結果這一層次。如果以是否基于調查作出完整的調查分析報告為標志,完成了全部工作程序的民調共有19次,占表1及附注所列民調總數62次的30.64%。其中,發表帶有專業色彩調查結果分析報告的只有2次:一次是北京大學的調查,發表了朱務善(16)朱務善是作者本名,朱氏發表文章偶用“朱悟禪”,或為筆名。的調查結果分析(17)朱悟禪《北大二十五周年紀念日民意測量分析》,《新民國雜志》1924年第1卷第5期,第1-6頁;朱務善《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,《北京大學日刊》第1410-1413號,1924年3月4-7日,第2-4版。;一次是北京高師的調查,發表了該校心理研究室教授張耀翔以及羅志儒的分析報告(18)張耀翔《高師紀念日之“民意測驗”》,《民國日報·覺悟》1923年1月14日第4張第1-2版、15日第2-3版;羅志儒《高師紀念日之“民意測驗”》及其《研究》,《晨報副刊》第1-4、36號,1923年1月5-8、9日,第1-3版。。值得注意的是,這2次均發生在近代中國民調初始時期。近代中后期的民調則未見專業的調查數據分析,有些報道附帶分析,但十分簡略,多為調查數據統計(如日僑民意測驗統計等),缺乏基于社會學學理的分析研究。

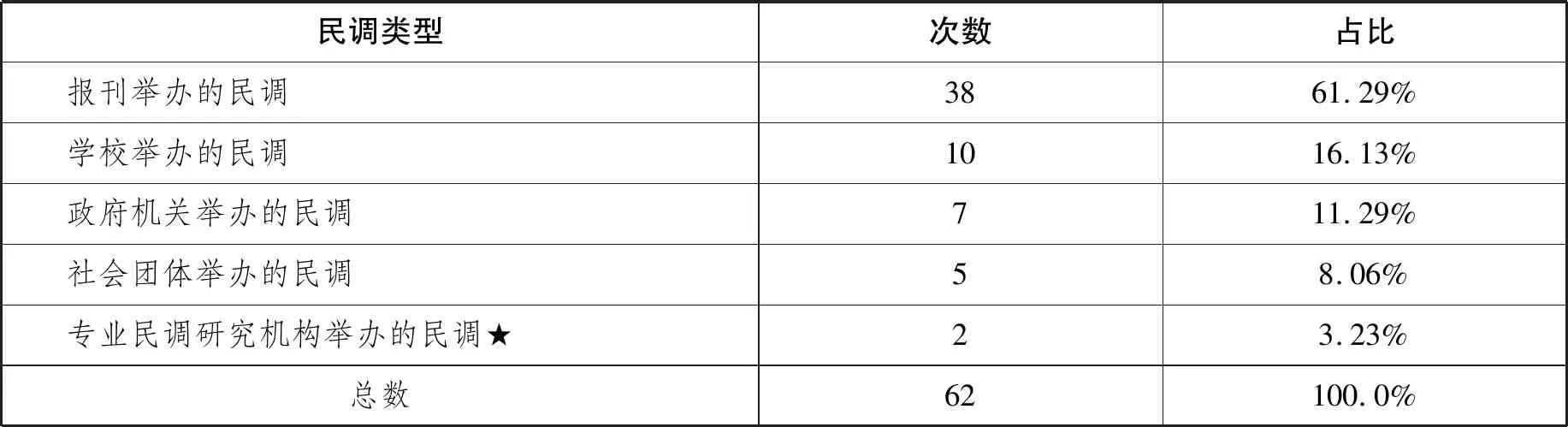

這種狀況與近代中國缺少專業的民調學術機構有關。各類民調在表1及附注所列全部民調中的占比如表2所示。

表2 近代中國民意調查的類型構成

注:標注★之“專業民調研究機構舉辦的民調”中,有一次民調也可以歸入“學校舉辦的民調”項下,因為這次民調是由北京高師心理研究室舉辦的。

由表2可見,近代中國的民調,基本是由非專業性質的報刊、學校、社會團體和政府機關主持舉辦。表1及附注所列62次近代民調,由報刊舉辦者有38次,由大中專院校舉辦的有10次,由社會團體舉辦的有5次,由政府機關主持舉辦的有7次,但由專業的民調研究機構主持的民調只有2次,即1922年北京高師心理研究室張耀翔教授主持的“社會心理測驗”和1948年中國民意測驗學會舉辦的“總統副總統‘假選舉’”,只占總數的3.23%,占比微乎其微。

按照社會學規范,民調品質很大程度上取決于民眾對民意測驗的參與度,取決于調查對象的數量。(19)美國學者Benard C. Hennessy注意到,讓1000個人來代替100萬人的意見,“其所能反映出來的可能性,是值得我們擔心的。這是因為絕對的隨機抽樣在實踐中是不可能做到的。所以民意調查機構就不得不做出一定的改動,這種改動的幅度越大,那么其結果的準確性就越值得我們擔心”。參見:Benard C. Hennessy, The Corse of American Democracy Thought (New York: The Ronald Press Company,1940),23-25.從絕對數量上看,多數近代中國民調調查對象的數量并不低。舉例言之,《順天時報》民調共收到5658張選票(20)《征求民意中之理想政府總結果之披露》,《順天時報》1922年9月5日,第4版。;北京高師建校14周年民意測驗,“共收931票”(21)張耀翔《高師紀念日之“民意測驗”》,上海《民國日報·覺悟》1923年1月14日,第4張第1版。;東南大學名人草選舉結果,總票數806票(22)《東南大學之名人選舉 孫中山先生得票最多》,上海《民國日報》1923年1月20日,第1張。;北大25周年校慶民調,各界被調查者共1007人(23)朱悟禪《北大二十五周年紀念日民意測量分析》,《新民國雜志》1924年第1卷第5期,第1頁。;中國大學16周年紀念期間舉辦“政治心理測驗”民調,收到386張選票(24)林仙客、黃清渠等《政治心理測驗報告》,《政治月刊》1929年第1卷第5期,第33頁。;《密勒氏報》“中國當今十二位大人物”問卷調查,有效票1575張,加上廢票,全部投票應在1900張左右(25)這次選舉全部選票為18904票,因一張選票可填寫12位被選舉人(即1人可以投12票),總票數18904票除以12,投票人總數應為1575人。參見:“The Weekly Review of the Far East,” Formerly Millard’s Review (Shanghai, China), from October 7, 1922 to January 6, 1923.;1942年《大剛報》有關“抗戰形勢及國內外政治走向”的民意測驗,共收回答卷11262份(26)《民意測驗揭曉》,《大剛報》1942年11月9日,第3版。;《北平日報》1948年2月26日至3月22日舉辦“總統副總統‘假選舉’”,收到讀者有效投票28868張(27)戈弋《北平民意測驗 李宗仁當選副總統》,《新聞雜志》1948年新1卷第1期,第18頁。;同年,香港各界舉行“副總統‘假選舉’”,至截止日期共收回選票26473張(28)《香港舉行民意測驗 副總統候選人李宗仁票最多》,《中央日報》1948年3月17日,第1版。;1948年12月13日,滬江大學余日宣教授主持舉辦的民意測驗,參與投票者933人(29)《民意測驗揭曉:多數贊成聯合政府 充分表現企求和平》,《滬江新聞》1949年1月20日,第1版。按照該文提供的四個問題的投票數據在全體參與者中的占比,可得出922、933、680、832四個數值,在未找到準確的參與人數之前,暫取最高參與值933人。;1946年,上海《導報》協同《改造日報》對上海8萬日僑所作的有關戰后日本問題的民意測驗,參與者約4萬人,占全部在滬日僑總數之半,是目前所見近代中國民調參與人數最多、參與比例最高的一次(30)《日僑民意測驗》,上海《導報》1946年第9期,第5頁;資料室《日僑民意測驗統計結果:多數——擁護天皇制度·支持民主戰線》,上海《導報》1946年第10期,第22頁。。

當然也有不盡人意的情況。如《京報副刊》1926年1月開始征求的“新中國柱石十人”投票,在預定的投票期內僅收到220張選票;延長期限到新的截止日期,共收到432票,仍不理想;乃決定截止日不截止,將期限再度延長;截止2月28日投票結束,最終收回791張選票;這次“選舉”共發出20余萬張選票,投票率只有3.96‰,這一結果與主持人期望的1萬張選票即5%的投票率存在很大差距。(31)伏園《截止日聲明不截止》,《京報副刊》第401號,1926年1月31日,第7-8版;記者《新中國柱石十人:兩個月征求的結果》,《京報副刊》第435號,1926年3月11日,第8版。參與人數更少的是中國大學名為“社會心理測驗”的民調。這次測驗借校慶16周年紀念之機舉辦,到會人數據說有一兩萬,但是填寫“政治心理測驗表”的僅有386人;而這386人中,能將測驗表完整填寫者,“更是非常的稀少了”;由于參加人數太少,主持人擔心公布各組問題答案人數惹人笑話,遂改為“將當日測驗的結果,用百分比的方法表示”(32)林仙客、黃清渠等《政治心理測驗報告》,《政治月刊》1929年第1卷第5期,第33頁。。本文統計的62次民調中,參與人數墊底的是《南洋周刊》的“假選舉”。這次“假選舉”參與者主要是南洋學校學生,但民調啟事發布后,學生紛紛“卷入校潮旋渦之中,以致同學等興味大減,投票因以不甚踴躍。嗣后一再延期,至昨日止,共收得票一百十七張”(33)記者《假選舉揭曉》,《南洋周刊》1923年第2卷第9號,第32頁。。另一個參與人數甚少的民調是《血路》于1938年舉辦的民調,主持人“提出一組問題,分發一百四十三位身份不同的人去填寫”(34)B. Y. Ly著、公敢譯《一個民意測驗的分析》,《血路》第34期,1938年10月15日,第538頁。,可見參與人數不過百余人。如此少的參與人數,根本無法借窺民意。

不過,從總體上看,近代中國民調參與人數并不太低。除了《南洋周刊》、《血路》和中國大學的民調參與人數在400人以下,算是例外,多數民調的參與人數都在1000人以上,最多的達到數萬人。若按同期民調通常有20%以上的廢票計算(35)在投票人不甚懂得“選舉”規則的情況下,20%以上的廢票率應當是比較正常的。例如北京高師民意測驗共收到931張選票,其中選舉權一項,有效票578張、廢票234張、廢票率為28.82%,最佩服的中國人一項,有效票585張、廢票179張、廢票率為23.43%,皆為20%以上的廢票率。參見:張耀翔《高師紀念日之“民意測驗”》,上海《民國日報·覺悟》1923年1月14日第4張第1-2版、15日第4張第2-3版。,上列所有民調實際參與人數均有1/5左右的增幅。這樣的調查數量,已接近當時視為“科學”的民調取樣人數1500人至6000人的水平(36)資料室《美國的民意測驗》,《上海文化》1946年第11期,第65頁。。

近代中國民調真正的問題在于被調查者的社會構成過于單一,基本局限于在校學生及包括在校學生在內的報刊讀者范圍,其他各界雖有人參與,但數量極少。北大民調主持者朱務善承認,北大25周年校慶期間的民調參與者1007人,多數是在校學生,計752人,年齡平均在26歲左右,大抵自16歲至40歲。(37)朱務善《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,《北京大學日刊》第1410號,1924年3月4日,第2版。主持《京報副刊》民調的孫伏園也曾無奈地表示:“我們現在說話只是對著智識階級,能投票的又何莫非智識階級,即使絲毫沒有弊竇,也只是以智識階級之手掩盡全國人之耳目,何嘗能算是全國人人的意見呢?”(38)(孫)伏園《消息再吐露》,《京報副刊》第396期,1926年1月26日,第8版,第184頁。朱、孫二人所言應是實情。

由于校園文化只是社會主流文化的一個分支,是一種文化亞群(the subculture),以在此亞文化群體中所作調查來反映整個社會的心理與認知狀態,其可信度是值得懷疑的。民調學者Sheldon R. Gawiser 和 G. Evans Witt認為,大學校園的問卷調查及其他類似調查均很有趣,具有娛樂價值,卻無法提供有關公眾行為或態度的可靠調查結果,在反映校園之外的社會心理狀況方面不具有任何意義;與學生有關的由大學教授主持的民調,看似針對某個主題對民眾作社會調查,但只需弄清這類調查的方法就會發現,這類調查“只是由班上同學完成的一項作業”,是一種“課堂性質的民調”,其中多數調查的品質還沒有好到可以讓人相信的程度;二人特別強調,即使這類民調中的案例看起來還不錯,其結果也有報道的價值,“在新聞稿件中,還是應該說明訪員的身份是學生”(39)胡幼偉譯《解讀民調》(Sheldon R. Gawiser and G. Evans Witt, A Journalist’s Guide to Public Opinion Polls),臺北五南圖書出版有限公司2001年版,第70頁。。Sheldon R. Gawiser等人所言當然不是針對中國,卻指出了以在校師生為主舉辦的民調難以避免的缺陷。

中國民調受訪者社會構成單一,與民眾對政治的漠然有關。一篇發表在《民國日報》上的署名文章指出:“假選舉底發生,自從《順天時報》舉行后,《密勒評論報》、北京高師、東南大學,均繼續組織。大多數人民心理,因為在事實上不發生關系,似乎尚視為無關輕重。”(40)霞《假選舉底關系》,上海《民國日報》1923年1月22日,第2張第7版。孫伏園在分析《京報副刊》民調不如人意的原因時指出,這種狀況的成因在于民眾對選舉不感興趣,“民國以來這許多年擾攘,吃苦的只是農工商賈等等人民,但也只有農工商賈等等人民應該吃苦,因為只有他們對于選舉最是漠然”(41)參見楊果真《我們要不要學〈盛京時報〉?》一文后之“伏園附按”,載《京報副刊》第398號,1926年1月28日,第8版,第200頁。。中國大學民調主持人因所辦民調參與者太少而發出感嘆:“由此一端,就可以證明我國一般人民對于政治的興味不甚濃厚,而且也可以證明我國一般人民政治的程度異常的幼稚了。”(42)林仙客、黃清渠等《政治心理測驗報告》,《政治月刊》1929年第1卷第5期,第33頁。

除了民眾受教育程度低下,對作為民調主旨的政治不感興趣,難以配合民調,致使中國早期民調參與者社會構成單一這一因素外,中國民調組織者的民調“外行”角色,也在一定程度上降低了近代中國民調的品質。如表2所示,近代中國的民調,屬于專業學術機構舉辦者僅占表列民調總數的3.23%,其他基本是由非專業的報刊、學校、社會團體舉辦,雖然其中一些學校曾邀請專業機構的專業人員對其問卷調查進行指導,如北京高師張耀翔教授就對其他學校的民調進行過指導(43)據王惟英等人記載,1923年4月13號為北京中國大學十周年紀念日,經籌備會的努力,種種游藝,甚為豐富,贈送各界人士之參觀卷達3.5萬張,作者乘此機會,邀集同志,做一種社會心理的研究,草為問題10個,經心理學專家張耀翔先生的復核,方始付印。參見:王惟英、何雨農《中大十周(年)紀念公民常識測驗》,《晨報副刊》第182號,1923年7月15日,第1版。,但整體而言專業化程度極低。至于職業化(professionalism)的民調公司,在近代中國則始終沒有出現。

對于民調品質的保證來說,是否有職業化的民調公司及專業化的員工隊伍主持民調,異常重要。1935年,世界上第一家職業化民調公司蓋洛普(Gallup)的成立及其創制的“隨機抽樣”(random sample)調查方法的運用,成為民調發展成熟的標志。在此之前,即便美國的民意調查,也是在特定人群中進行的(44)苗素群《美國的民意測驗與新聞媒體》,《中國記者》1996年第2期,第48-49頁。。學界一般以1935年為界,將民調區分為肇始初期和走向成熟時期。考慮到這一情況,1935年之前的中國民調沒有采用隨機抽樣方法應該無可非議,因為當時世界上還沒有哪個國家使用這一方法。當中國剛興起民調并在1920年代初期形成第一次民調熱潮時,美國以預測總統大選而出名的《文學文獻》期刊作“假選舉”(straw vote)民調,其方法也與中國早期民調類似。但1935年之后,各國民調技術長足發展,走向成熟,中國的民調與之前的民調仍然沒有區別。到了1948年,在中國已成立專業化的“中國民意調查研究會”的情況下,卻始終未見職業化民調公司的蹤影,也未見哪次民調采用隨機抽樣的科學方法,這就無論如何說不過去了。

方法上隨機與否,是民調是否科學及是否成熟的分水嶺。當蓋洛普發明隨機抽樣調查法之后,很多后起從事民調的國家都積極跟進。日本的民意調查起步時間晚于中國,大約是第二次世界大戰之后才開始。1945年10月,日本內閣情報局設立民意調查課,該課成員在學習調查技術后實驗民調,一開始就采用隨機抽樣法(45)佐藤彰、鈴木榮等著《民意調查》,周金城、張蓓函譯,中國對外經濟貿易出版社1989年版,第13頁。。而中國民調采用隨機抽樣調查方法,始于1980年代國家改革開放、尋求學術上與國外“接軌”時代的一項中國城市居民德國印象調查《你離我近還是遠?》(46)喻國明《解構民意:一個輿論學者的實證研究》,第107-110頁。,比日本晚了近40年。

新、舊方法的本質區別在于獲取樣本的方法以及由這種方法決定的樣本的代表性。如前所述,民意調查是通過非全面調查了解全面情況的調查方法。從技術上看,盡管樣本數量多多益善,但過多的樣本攝取會增加調查成本,也無必要。如果方法得當,只要滿足起碼的樣本量,就可獲得接近真實的民意數據。隨機抽樣方法正好可以滿足這一點。這一方法的特點是按隨機原則抽取樣本,總體中每個單元都有被抽中的同等可能性,故能保證被抽中單元在總體中均勻分布,對總體具有充分的代表性,不至出現主觀選擇偏差。采用這一調查方法,民調組織者便能依據樣本推斷總體情況,并計算出其推斷的可靠程度,從而較為精確地反映全體社會成員對各種社會問題的態度和意見(47)根據“大數定律”(law of large numbers),若從總體中隨機抽選出的樣本數量足夠,則樣本特征將近似總體特征。參閱:李海容《東西方民意測驗的比較研究》,中國人民大學《新聞學論集》編輯組編《新聞學論集》第12輯,中國人民大學出版社1987年版,第178-183頁。。

在隨機抽樣技術已廣泛用于民調的背景下,中國早期民調最有可能遭受訾議的是調查對象選擇的主觀隨意性。近代中國的民調大多采用問卷法,調查對象乃特定人群,屬類別調查。類別調查在方法上是“以種判屬”,用來調查普遍民意,成功幾率有限。克服這一缺陷的不二選擇,是采用隨機抽樣法。但在近代中國,民調主持者卻近乎將世界范圍內視為“科學”的民調方法完全棄置,從而造成中國民調在1930年代中期之后落后于國外同行的狀況。

中國民調未能與時俱進,跟上世界民調的“科學化”發展進程,并非無意識造成的疏漏。事實上,至遲在中國近代民調發展的第四個階段,就已有學者注意到國外民調在方法上的革命性變革。1946年,《上海文化》刊載《美國的民意測驗》一文,把美國隨機抽樣的民意測驗基本原理和長處短板詳細介紹給國人(48)該文指出:在美國,許多現代化的民意調查所由全國性的機構管理,這些機構雇傭訪員,針對一般民眾或某類民眾提出各種問題,征詢意見。調查對象和所提問題一樣,選得非常謹慎,務必使之能像“樣品”一樣可以代表社會全體。這些人是他們詳細研究戶口表、選民登記冊與家庭報告等文件后選定的。“據周密的調查結果,一百個人作測驗對象,答案統計所得結果可能有百分之十五的錯誤;以九百個人作對象錯誤為百分之五;一萬個人是百分之一·五。可是一萬人以上錯誤就減少到非常有限了。因此最好的全國民意測驗所選的‘樣品’總是在一千五百與六千之間——視問題的性質而定”。資料室《美國的民意測驗》,《上海文化》1946年第11期,第65頁。。遺憾的是,直到1949年中國都沒有出現堪稱“科學化”的民意調查。當然,這種狀況與客觀條件限制有關。隨機抽樣的民調需要依靠詳盡可靠的戶籍及人口數據,但近代中國先是軍閥混戰,國家不統一,后又接踵遭遇大規模的內外戰爭,相關數據無法采集,難以配置隨機樣本。

除了方法上的缺陷,黨派及相關政治因素的干擾,也影響到近代中國民調的品質。其具體表現為將民調與宣傳混淆,這在國民黨的控制區域表現得尤其明顯。以1942年《大剛報》的民調為例,這次民調曾受到國民黨的干擾,測驗結果被篡改,并非真正的“民意”。據相關資料記載,當該報測驗題公布之后,“國民黨貴州省黨部立刻派出大量人馬,分頭到各個機關、團體、學校活動,把測驗題油印出來,甚至連答案都一同印好,只叫人簽一個名就寄給報社,有的還是集體的”。不僅如此,在公布測驗結果的前一天晚上,省黨部又派人到該報編輯部坐鎮,將除第7、9題之外的其他題項統計結果全部改掉,炮制新的統計數據。(49)大剛報史話編寫組、歐陽柏執筆《大剛報史話》,《新聞研究資料》總第24輯,第146-147頁。這樣的情況在近代民調中并非個案,有不少資料可以證明這一點。以“國民革命”期間的民調為例,高佩瑯曾經揭露說:當時“舉行測驗的人,發現測驗的結果,和己意大相反背,或對于己派己黨的聲威,沒有什么光彩,便密不發表(如某大學的民意測驗是一例),或于事先加以種種暗示,以便作有利于己黨己派之宣傳,那便是失掉了民意測驗的真意,一種無聊的勾當而已”(50)高佩瑯《發表投票的疑問》,《京報副刊》第407號,1926年2月6日,第8版。。

凡此種種,導致近代中國民調技術未能走向成熟。有學者指責中國近代民調一直處于“趣味性階段”,將近代民調視為制造新聞噱頭、滿足人們茶余飯后消遣的一種工具。這樣的批評不免有些過頭,因為早期民調,無論中外,大多帶有“趣味”色彩(51)美國學者Benard C. Bennessy認為,民調中存在很多贗品,這類“民調”除了滿足人們的好奇外,絕無其他價值,但如果不要看到太嚴重,這類民調可以制造“許多趣味”;有些記者、編輯和制作人很相信假民調,因為假民調常常可以弄到成千上萬的人對調查題目的回應。參見:胡幼偉譯《解讀民調》,第59頁。。但如果從方法論的立場,對但凡不是基于科學方法得出的調查結論,都認為不足憑信,視為只能供消遣的談資,那么,這樣的批評指責也并非沒有道理。

三 近代中國民意調查的價值與可利用度

從技術維度分析,中國早期民調普遍存在調查對象數量有限、樣本選取不隨機等問題,品質不高。方法上的缺陷導致局部調查很難反映總體民意,因而不少調查結論一出來就遭到嚴重質疑。

最典型的莫過于1942年《大剛報》所作民調,問卷中有抗戰結束后中國應實施一黨制還是多黨制的提問。調查結果顯示,有86%的人主張實施一黨制,即贊成國民黨一黨專制。這一調查結果一公布,立即受到中外廣泛質疑。美國《紐約時報》認為,此次民意測驗“唯一令人失望者,乃投票有百分之八十六以上,贊成戰后實行一黨政制”(52)《大剛報民意測驗 紐約時報有好評》,《前線日報》1943年1月16日,第1版。。美國駐重慶觀察家表示:“這是令人懷疑的,每個個人的印象與此次民意調查的結果相反”;國外甚至有人認為,這個結果有可能是“一個‘討好上級的企圖’,而非代表大多數人的看法”;國內則有人從調查方法角度提出質疑,指出此次測驗“被調查的群體既非中國社會亦非衡陽及其近郊的一個典型樣本,事實上樣本來自《大剛報》的讀者,這就把態度表達局限在相當有文化的人當中,或是其看法受《大剛報》編輯政策相當程度影響的那些人之中”。(53)張民軍、程力譯《中國第一次民意調查》,《近代史資料》總第123號,第269、261頁。《大剛報》調查暴露出的問題,尤其是方法上的缺陷,在近代中國其他民調中也不同程度地存在。

不過,這并不意味著近代中國的民調沒有價值。近代中國的民調,是在西方社會學調查方法傳入中國、中國已經建立近代民主國家的前提下,運用社會學調查方法調查或表達民意的初步嘗試。

從純粹方法論角度看,中國近代民調并非一直落后于國外的調查水準。如前所述,國外將“隨機抽樣”方法用于民調,是1935年蓋洛普公司成立之后,中國第一、二階段民調則是在此之前的十幾年間。因而,至少那十幾年間的中國民調,方法上與同期國外民調處在同一水平線上,沒有明顯的高下差別。中國民調落后于國外,是在1930年代中期之后。換言之,中國近代四個階段的民調,僅有兩個階段未能跟上國外民調方法上的最新進展,顯得相對“落后”。

然而,即便近代中國的民調取樣方法始終不隨機,即便這些民調主要是在社會中上階層中進行,也并非一無是處。美國早期民調的某些成功可以間接說明這一點。以美國《文學文摘》雜志的民調為例,其方法是從電話簿及汽車牌照登記中選取調查對象,運用這一方法展開的民調,盡管在1930年代后期羅斯福總統連任預測上慘遭失敗,但它畢竟曾經成功預測了1924、1928、1932年三次總統選舉結果(54)林竹主編《國外民意調查與政府決策》,天津社會科學院出版社有限公司2013年第2版,第6頁。。其成功原因在于,民意會相互滲透,有時一部分人的意向可能影響多數人。該雜志的調查對象屬中產階級,嚴格地說,其調查只能反映部分民意而非全體民意。但中產階級處于社會階層中間位置,承上啟下,是羅蘭·凱羅爾所說的“意見領袖”(55)羅蘭·凱羅爾《民意、民調與民主》,何濱、吳辛欣譯,社會科學文獻出版社2015年版,第36頁。,其意向很大程度上可以影響并代表多數民意。這是批評者所忽略了的,而美國《文學文摘》最初成功的奧秘恰恰在此。這提示近代中國基于學界人士或媒體受眾展開的民調,同樣有可能超越被測試人的狹小圈子,反映較大范圍的民意。

近代中國處于從傳統向現代轉型時期,新舊并存。就社會結構言,中國傳統社會是由士、農、工、商組成的“四民社會”,士為“四民”之首,是連接國家與民間社會的橋梁,士心在很大程度上代表或反映民心。中國士大夫從來十分關心民隱民瘼,重視“采風”,以便下情上達。從新式學堂畢業的知識分子,雖有別于傳統士紳,但在民調興起的民國時期,科舉廢除未久,知識分子大多仍具有傳統士大夫的家國情懷。進入民國后,由于標榜“民主”,觀念上普通百姓地位提高。加之20年代宣傳“勞工神圣”,知識分子“到民間去”成為時髦,知識精英階層與普通民眾的距離拉近。這一切,使知識階層反映多數民眾意愿成為可能(56)當然,也有人對知識分子到民間去的程度表示懷疑。《民國日報·覺悟》1925年曾刊文指出,“五四”以后,直到北伐,學生喊了差不多8年的“到民間去”的口號,但是真正放下身段深入民間的知識人卻寥寥無幾,“人人都說民間去,民間不曾見一人”的時評,清楚說明了這一情況(劉劍華《寒假學生的工作》、楊幼炯《勖革命的青年男女同志》,上海《民國日報·覺悟》1925年1月6日、5月23日,第4張),然而這并不能證明到民間去僅是一種口號,只能說明程度不高而已。。朱葆縉指出,民國前期,北京知識界人士控制的公眾輿論,已產生比秦王掃六合實現統一之后更大的對政府的壓力。(57)Chu Pao-chin, V.K. Wellington Koo, A Case Study of China’s Diplomat and Diplomacy of Nationalism (Hong Kong: Chinese University Press, 1981),296.另外,徐鑄成在其回憶錄中曾提到“五卅慘案”后出現的“數十農民駐足凝神而聽”知識分子演講的情況,斯亦知識精英影響普通民眾的事例。參見:《徐鑄成回憶錄》,生活·讀書·新知三聯書店1998年版,第18頁。知識界既然能主導公眾輿論,近代民調中知識界的認同傾向自然可對普通民眾發生影響并反映民意。

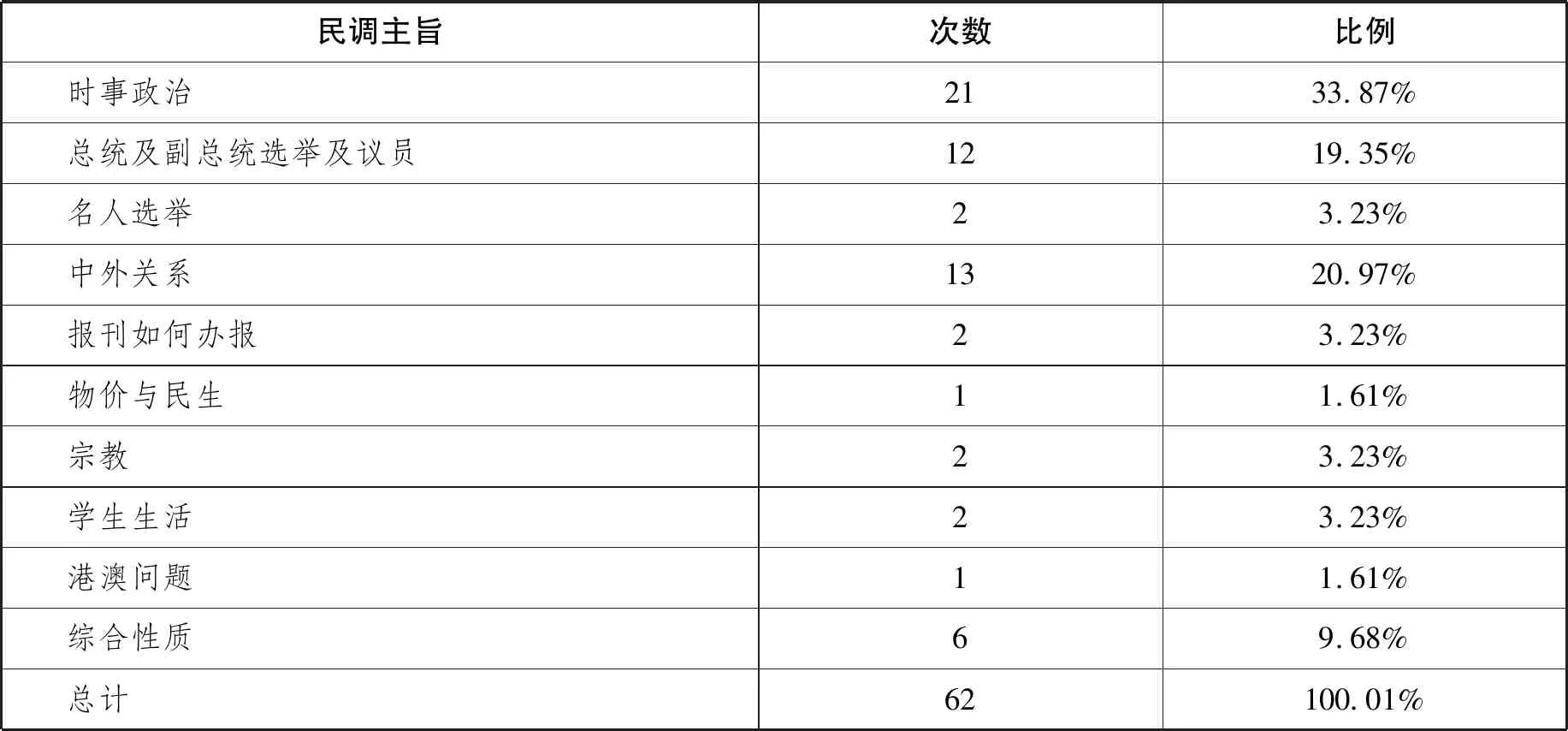

與方法可對民調品質及價值產生影響類似,民調旨趣也在一定程度上決定了民調價值。近代中國的民調與國外早期民調一樣,涉及面甚廣。我們不妨對表1及附注所列62次民調略作數據分析,見表3。

表3 近代中國民調的旨趣與傾向

從表3可見,近代中國民調帶有明顯的綜合性質,內容涵蓋面甚廣,舉凡國內政治、國際關系、社會民生、市場物價、學生生活等均囊括其中。涉及面如此廣泛的民調,對認知近代中國社會生活的方方面面提供了基于調查的數據信息,可以補充和豐富既有的基于文字描述的文化史、教育史和社會生活史內涵,對社會學在中國的初期發展也提供了有價值的學術史資源,畢竟民調屬于社會學調查研究的范疇。

不過,盡管研究者可從整體上將近代中國的民調界定為綜合性的,但從調查旨趣上分析,占比最高的卻是與政治問題相關的民調。表1及附注所列各項民調主旨,“時事政治”屬政治類自不待言,如果將總統、副總統及議員選舉也放在政治類,加上就內涵而言也可劃歸政治(國際政治)的中外關系,表內有關政治的民調多達46次,占表列民調總數的74.19%。近代民調之所以如此關注政治問題,除了民調與民主政治的天然聯系之外,更重要的原因在于近代國人對現實政治的強烈不滿,希望通過民調表達呼聲,為改變政治現狀盡一份微薄之力。民調因應了這一現實需求,其價值自然凸顯。

在近代中國的民調中,有6次與政治相關的民調特別值得關注。一是北大25周年校慶期間的民調。這一民調首次向國人揭示,在巴黎和會之后,國人的友國認知已發生“由美徂俄”的變化,列寧取代威爾遜,成為國人心中的“世界第一大人物”,而社會主義思想已成為多數被調查者心中的信仰選項。(58)朱務善《本校二十五周年紀念日之“民意測量”(一續)》,《北京大學日刊》第1411號,1924年3月5日,第2版。二是1923年東南大學的總統“假選舉”。這是近代中國首次嚴格意義的針對大選展開的民調。投票結果是,在大選中勝出的曹錕,在此次“假選舉”中被淘汰,而剛經歷戰爭挫折及陳炯明“叛變”打擊、處境極為艱難的孫中山,卻以高票當選,這預示了第二次直奉戰爭之后中國政治的變化。(59)《東南大學總統選舉委員會舉行草選舉宣言》、《東南大學選舉總統詳記(云驥自南京寄):組織總統選舉委員會 孫中山先生得票最多 將通告全國次第舉行》,上海《民國日報》1923年1月22日,第3版、第5版。三是1929年到1932年的反俄民意調查。這次調查收到了11000張調查表,揭示了濟南事變和中東路事變之后國人對蘇俄的認知,從幾年前的“聯俄”到此時幾乎一致“反俄”“排俄”的變化。(60)《市訓練部發表反俄民意測驗總統計》,上海《民國日報》1929年8月8日,第2張第5版;《民意測驗征求答案 本市執委會訓練部第二次測驗——中東路事件》,上海《民國日報》1929年7月26日,第4張第1版。四是1939年上海《職業生活》周刊發起的“國民大會與民主問題”的民意測驗(詳后)。五是1942年《大剛報》的“抗戰形勢及戰后國家政治走向”調查。此次調查反映了國人對抗戰信心的增強及對戰后國家政治走向的思考。(61)《本報舉辦首次民意測驗》,《大剛報》1942年10月13、14、16日。六是1949年1月滬江大學舉辦總統“假選舉”(62)《民意測驗揭曉:多數贊成聯合政府 充分表現企求和平》,《滬江新聞》第15期,1949年1月12日,第1版。。這次民調透露出中國政治即將發生翻天覆地變化的社會心理前兆。

近代中國與政治相關的民調還有很多,但上列6次民調無疑最值得關注。以1939年上海《職業生活》周刊所作“國民大會與民主問題”民意測驗為例。該測驗從12月6日至25日,持續20天。測驗結果,絕大多數參與者均認為應召開國民大會解決國是,表示“越快越好的”多達10298票;關于國大代表的產生,認為應“普選”的有13734票,同意“圈定”的人數(382票)甚少;對選舉人和被選舉人的資格,認為應由各職業團體推選的有16319票,基本無人認同須有社會地位(915票)和財產(71票)的資格限制;在國體選擇上,希望中國建立“三民主義共和國”的有16806票。(63)《“國民大會與民主問題”的民意測驗結果》,《職業生活》1940年第2卷第12期,第245頁。統計結果雖未給出測驗參與者的確切人數,但從各問題的投票情況看,參與者為數眾多。統計結果后附錄的編者《關于民意測驗的話》指出:“雖然這次投票的在孤島人數比例上說來還是少數,然而我們從這些投票中看來,有許多是代表了一個團體或集會的意見,但因為他們投來的票,只蓋了一個團體印章而沒有把人數寫出,這也可以證明,這一萬多票的意見,絕不僅表示了一萬多人的意見,它的影響必然是數十百倍于揭曉的票數的。”(64)編者《關于民意測驗的話》,《職業生活》1940年第2卷第12期,第245頁。抗戰結束后,國民政府召開“國民大會”,制定憲法,標榜行憲,雖然在實施民主憲政方面有虛假成分,但能夠做出姿態,也是對民眾呼聲的一種回應。

再以1949年1月滬江大學舉辦總統“假選舉”為例。此時,行憲后的首次大選結束,蔣介石已當選總統,故此次“假選舉”帶有對大選結果滿意度測試與探求的性質。此次“假選舉”,多數投票者放棄此項投票,實際投票者僅353人,規模較小。超出一般人意料的是投票結果,希望李宗仁當選總統者共90票,而贊成蔣介石者僅81票,這顯示已有半數以上投票人對蔣當選總統不滿;胡適和毛澤東也獲得部分選票(分別為27票與11票),盡管毛澤東所得選票11張只占總票數的3.11%,但它卻是在國統區厲行“戡亂”的政治形勢下出現的投票結果,中共領袖于國共交戰作背景下得以在國統區大選期間舉辦的總統“假選舉”中入圍,所反映的國家政治的潛在變化卻值得格外關注和高度重視。(65)《民意測驗揭曉:多數贊成聯合政府 充分表現企求和平》,《滬江新聞》第15期,1949年1月12日,第1版。事實上,早在1948年,中國知識界就已表現出對國民黨一黨專制的極度不滿。1948年6月20日,《紐約時報》刊登該報駐中國記者寶奠安北平來電,報道關于北平各大學學生的政治傾向,其標題上面兩行是“北平各學校 顯示赤色傾向”,下面三行是“百分之七十學生 擁護共產黨 教授亦轉變”,報道宣稱:“據與北平各大學有關系的中美人士估計,北平一萬多大學生一年前約有半數傾向共產黨,這個比例到今年暑期已增加到百分之七十。教授中亦有很多贊成共產黨。有大部分教授本來稍傾向政府的,現在亦憎惡政府,已準備接受共產主義。”(66)莫如儉《中國留美學生政治意見測驗統計》,《觀察》1948年第4卷第20期,第8頁。

近代中國民調主旨大多關系政治,這是民調與現代民主政治的關系所決定的。民調是民主政治的產物,又反過來影響現實政治。近代中國的民調在激發國人反對軍閥及國民黨專制集權,呼吁實施憲政民主,促進國家朝著近代政治方向前進方面發揮了積極作用。此外,在對外關系方面,近代中國許多民調針對中外關系中的重大事件展開,表達了國人捍衛國家民族主權,抵制外敵侵略(如日本兩次侵華戰爭和俄國對中國發動的中東路戰爭)的強烈愿望,對促使政府根據民意(當然有時也煽動民意)采取強硬措施抵御外敵,產生了積極作用。在這方面,傳統的歷史記錄大多采用文字描寫,缺乏精確的社會心理調查數據支撐,似是而非,模棱兩可。而民調關注中國急迫需要解決的各種重大政治問題,將在特定人群中調查得到的數據加以整理分析并發布結果,造成社會影響,可以彌補傳統文獻資料記錄的不足。

當然,任何單一的民調都存在著時空有效性限制,都是在特定時間和空間范圍內進行的。這種局限在非隨機抽樣的民調中,表現得尤為明顯。由于取樣不隨機,每個民意測驗的樣本都不具備反映國民總體特征的全部屬性,因而憑借這些民調中的任何單一民調,很難窺見近代中國的整體民意。

但是,這并非沒有解決辦法。如果將近代中國不同的民意調查數據并觀,則可產生遠遠超出單一民意調查的認識功效。近代中國民調出自不同的主辦者,有學校、報社、研究機構、社會團體、政府機關;地域有北方、南方、東部、中部,有經濟文化發達地區,也有經濟文化相對落后地區;參與者有學生、教師、工人、商人、政治家及軍人等;時間則從1922年延續到1949年。如果孤立地看一次調查,固然局限甚多,具有明顯的主觀隨意性;然而如果綜合研究這些調查,則可以產生蓋洛普強調的“隨機抽樣”的調查效果。

日本民調學者佐藤彰等人很早就注意到,單就一次民意調查結果不可能在所討論問題上得到完滿的答案,認為答案通常是從幾次調查的結果的比較分析中得出。因此,為了更加有效地進行調查,必須對迄今為止各種有關的調查結果進行綜合研究,以便歸納出對所討論的問題已明確認知到什么程度,還有哪些不清楚的地方。(67)佐藤彰等人認為,這種綜合不同民調的研究可以縮小調查事項的范圍。多數情況下僅靠一次民意調查結果很難說明什么問題。一般都通過不同時期、不同年齡、不同地區間的比較來挖掘調查結果的內在含義,例如與前幾年的調查結果相比有哪些不同等。參見:佐藤彰、鈴木榮等《民意調查》,第18頁。用這樣的方法來審視近代中國的民調,則可發現,盡管存在方法缺陷,很多民調的結論仍然具有利用價值。

以1923年的總統大選結束后北大的民調為例。當選總統曹錕在北大民調中卻不被看好,在北大民調第一問“你對于曹錕做總統有何感想”的有效投票數801張選票中,有782張選票反對他當總統,贊成票只有19張(68)朱務善《本校二十五周年紀念日之“民意測量”》,《北京大學日刊》第1410號,1924年3月4日,第2版。;而國民黨領袖孫中山,在遭遇陳炯明事變和商團“叛亂”后已經窮困潦倒,在北大民調第六問“你心目中,國內或世界大人物是那(哪)幾位”的答卷中卻得到眾多選票(473票),在所選出的43位“中國大人物”中排名第一(69)朱務善《本校二十五周年紀念日之“民意測量”(一續)》,《北京大學日刊》第1411號,1924年3月5日,第3版。。對于這一民調結果,批評者固然可用北大民調的主持者是朱務善、金家鳳等有國共兩黨背景的學生,二人有可能從蘇俄那里學到了以民調作為宣傳手段和方法,懷疑其真實性。但如果研究者擴大考察范圍,將處于不同地域、不同時間的不同學校、不同報刊、不同社會團體舉辦的諸如“名人選舉”、總統“假選舉”、“民意中之理想政府”等測量和選舉放在一起做綜合考察,則可發現北大民調中的曹錕名落孫山、孫中山始終名列第一,是符合多數時人真實意愿的民調結果。

對于孫中山在歷次民調中蟬聯第一這一調查結果,時人曾給予充分肯定。《密勒氏評論報》“中國當今十二位大人物”調查結果出來后,《民國日報》曾以“孫中山先生居首得一千三百十五票”為標題加以渲染,稱:“孫中山之裒然居首,獨得最大多數,尤足證為民意所歸,非偶然也。”(70)《密勒報十二名人選舉揭曉》,上海《民國日報》1923年1月6日,第1張第3版。一篇題為《北方的民意》的通信中說:“南方的人佩服孫中山者,一知道北方人也同樣的佩服,那一切對事業上不知將有多大的幫助。北京總算個知識階級聚匯藪,發出的言論,常常可以引導全國。故在官僚政客薈萃之區的這北京,能測驗出下任的總統仍舍孫中山莫屬……”參見:《北方的民意》,《民國日報·覺悟》1923年1月14日,第4張第4版。所作“非偶然”的分析論斷,道明了各次調查具有同樣民意指向的原因所在。胡適在回顧北伐前夕中國社會民心變化時曾說:“民(國)十五六年之間,全國多數人心的傾向中國國民黨,真是六七十年來所沒有的新氣象。”(71)胡適《慘痛的回憶與反省》,《獨立評論》1932年第18號,第11頁。胡適所言,亦可印證當時“民意”已倒向認同孫中山及其領導下從事國民革命的國民黨這一調查結論的真實可靠。

其實,何止孫中山和曹錕在民調中得票出現巨大“民意”反差,這一調查結果的可信度可通過不同的民調加以印證。近代中國許多重大政治、經濟、外交及民生問題上的民意,如果不只看一次局部的民調,而是將所有同類民調做綜合考察,均可通過比勘斷其真偽,而近代中國因主客觀條件限制而發展不成熟的民調,其價值和意義也可因此彰顯。

四 結論

民調是社會學方法在社會心理學領域的運用。中國早期民調在艱難探索中發展,存在諸多缺陷,也取得了一定的成績。

就缺陷而言,首先,近代中國的民調主持者和參與者主要是知識階層人士,調查的主客體范圍均十分狹窄,難以反映普遍民意。其次,在方法上,中國近代民調始終未能采用隨機抽樣調查方法,調查過程主觀隨意性較強,干擾了對民意的客觀認知。更為嚴重的是,1927年以后,部分民調變質,形成真假混雜、良莠不齊的局面(72)1935年11月,一篇時論批評說:“民意,始終是容易被人假托的東西。從上書歌頌王莽功德。到紛紛向袁世凱上勸進表為止。都是鬧的這種把戲。但是,把戲終究是假的。偽造民意,又那(哪)一個能成了功。無論你用什么名義。召集什么大會。只要稍微有一些欺騙假托之意。那這一點欺騙假托之意。自然會變成一個大窟窿。把那假托的事。全部毀滅了。殷鑒不遠。而人們還是那么依樣葫蘆地做。真覺可憐可笑。”“所謂真民意。是對內希望改善現狀。對外希望完整領土。無間南北。人同此心。”見:小記者《消滅假民意:應該發揚真民意》,《新聞報·新醫周刊》第32期,1935年11月27日,第3張第12版。。凡此種種,導致中國早期民調未能實現由初創不成熟階段向科學化階段轉型。

近代中國民調存在的缺陷是由多方面因素決定的。首先,普通民眾的處境使之無法關心并參與民調,表達意愿。近代中國民眾受教育程度低下,且為生活所迫,無暇顧及國家大事,對被調查事項處于“無知”狀態,導致其“無語”(73)Elainc B. Sharp, The Sometimes Connection, Public Opinion and Social Policy (Albany: State University of New York Press,2000),16.轉引自:林竹主編《國外民意調查與政府決策》,第232頁。。馬克思在《路易·波拿巴的霧月十八日》中分析法國農民狀況時指出:“他們不能代表自己,一定要別人來代表他們。”(74)《馬克思恩格斯全集》第8卷,中共中央馬克思恩格斯列寧斯大林著作編譯局編譯,人民出版社2016年版,第217頁。近代中國民調中的普通民眾正是處于馬克思所說的這種狀況。其次,就調查方法而言,當時中外同行缺乏交流,中國民調主持者知道國外隨機抽樣方法較晚,未能及時采納被視為“科學”的民調方法。(75)如本文正文所述,目前本文作者所見最早而且可能是唯一一次近代中國學者提到的“隨機抽樣”調查方法,是在1946年出現的,那時國共內戰已經開始,國人視線開始轉移,民調實現方法換代的最佳時機已過,甚惜。第三,客觀條件限制。以隨機抽樣方法做民調,需要依靠翔實的戶籍及人口數據,但近代中國長期處于動蕩之中,一直未能建成能夠找出足以代表整體民意的樣本社區,也缺乏可資利用的人口清冊,難以配置隨機樣本。第四,社會需求不具備。國外早期民調通常與制度性的定期“大選”相聯系,服務于選舉,有其特定需求。但近代中國政治混亂,未能真正實施民主憲政,“大選”是非常事件而非常規運作,無法產生圍繞大選的相對穩定的民調需求。而政治議題之外的民調,社會需求面更窄,難以激起民眾興趣。缺乏需求,“供給側”自然難以發展。第五,1927年之后,國民黨嚴格訓政,一黨專制,思想統一,將民調用作黨義宣傳工具,有時甚至為了宣傳的需要,任意篡改民意調查數據(76)大剛報史話編寫組、歐陽柏執筆《大剛報史話》,《新聞研究資料》總第24輯,第146-147頁。,嚴重干擾了民意調查的正常進行。

就成績而言,近代中國的民調將國外社會心理調查這一新生事物帶到中國,使之落地生根,是西方社會學方法引入中國后,在社會心理學領域的探索與嘗試,其開創與奠基之功不應因發展不成熟而磨滅。

在政治領域,民調的作用尤為突出。民調是民主政治的產物。近代中國民調內涵寬廣,但主流是探尋國人對政治的關懷,對國家命運前途的擔憂,是現實國家問題解決的不同選項的民意從違判斷,是運載國家之舟的“水文”狀況調查,是社會心理探索。近代中國的民調,一開始就被用于就國家重大政治問題征集民意,并通過民調結果影響政治。1937年10月,《立報》舉辦有關抗戰的民意測驗,主辦者曾明確表示:“我們所以舉行這次測驗的意義,一方面是提倡民權的行使,一方面也是鼓舞對國事無興趣的民眾,使對國事發生興趣。”(77)了了《(民意)測驗可多多舉行》,《立報》1937年10月25日,第4版。該報所言,揭示了近代中國民調的意義與價值所在。大量民調的舉辦,造成運作政治須關注民意以及民眾關心國家政治的社會語境,本身就是政治的一大進步。就連對《大剛報》1942年民調86%的受調查者主張一黨政治這一調查結論表示懷疑的外國人,也并不否定這次民調的總體價值。美國戰略情報局研究與分析處一份報告表示:此次民調“盡管不完善,卻值得思考……它是中國舞臺上一個未曾意料到的現象”(78)張民軍、程力譯《中國的第一次民意調查》,《近代史資料》總第123號,第263頁。。美《紐約時報》也發表好評,稱“如一國具有清明之輿論,則該國至少已踏上民主政治之坦途,中國似已在民主政治大道中,獲得極大之進展”(79)《大剛報民意測驗 紐約時報有好評》,《前線日報》1943年1月16日,第1版。,認為此次測驗顯示了中國民主政治建設的進步。

不僅如此,大量民調在不同時空不同領域舉辦,展示了近代中國民意的現狀及其變化,為既有的基于文字描述性記錄的社會史研究提供了建立在數字統計基礎上的社會心理狀況的佐證或反證。這不僅可以豐富民調所隸屬之社會學的學科內涵,對包括歷史學在內的其他學科也建立起重要的學科參照系,提供了有力的學科外援。在跨學科研究已成為重要學術取徑的今日,研究者沒有理由不重視曾在近代中國歷史上存在了長達27年并產生了重要影響的民意調查。