秦漢朝那湫淵遺址與萬年以來東海子氣候變遷

羅 豐

(西北大學文化遺產學院;寧夏文物考古研究所)

秦國統一六國以后,依《史記·封禪書》稱:秦兼并天下后,令祠官將全國所有常奉天、地、名山、大川和鬼神按其等級劃分,用這個序列舉行相應的祭祀活動[1]。按照他們所規劃的等級序列,原本秦地的祭祀地點地位有所上升。其中舊都雍地“四畤”或“五畤”階位最高,秦人的祭祀中心,由皇帝親祭,稱之為“郊”,每三年舉行一次。本文中要討論的朝那湫淵,也被列入名山大川的祭祀行列之中。

秦漢時期祭祀遺址與當時祭祀制度密切相關,已知的所謂祭祀地點大約有數百處,當然其重要性并不相當或一致。帝國的祭祀對象由三大部分組成:一是以雍城為核心分布密集的關中神祠;二是以齊地八主祠為主體的東方,主要是齊魯的諸祠;三是以華西、崤東區隔的名山大川[2]。其中國家祭祀“自華以西,名山七,名川四”。名山有華山、薄山、岳山、岐山、吳岳、瀆山、汶山。名川“水曰河,祠臨晉;沔,祠漢中;湫淵,祠朝那;江水,祠蜀”[3]。這些名山大川的祭祀傳延已久,有的在很早以前就是天子或諸侯的祭祀圣地。“自五帝至秦,秩興秩衰,名山大川或在諸侯,或在天子,其禮損益世殊,不可勝記。及秦并天下,令祠官所常奉天地名山大川鬼神可得序也”[4]。根據這次劃定的次序,全國范圍內劃分依據為:殽山以東稱為東方,有名山五,大川二;華西名山七,名川四。

一、考古所見和文獻中朝那湫淵的位置

在新近的考古調查中,固原地區發現了一處祭祀遺址。遺址現稱東海子,地理坐標東 經 106°20′07.37″~ 106°20′15.94″、 北緯 35°51′53.50″~ 35°52′06.20″,海拔高度1908.3~1943.1米。西北距固原市區20千米,東距彭陽古城10千米,西距開城城址7.5千米(圖一)。

該遺址由海子和涼馬臺兩部分組成。海子位于西側,呈不規則形,東西長約3、南北寬約0.7千米,現存水面東西長約1、南北寬約0.6千米,水深約4~5米,四周群山環抱。因海子東側修有水壩,現被馬場水庫淹沒,現屬彭陽縣境內。涼馬臺位于海子東側的臺地上,地表雜草叢生,原始地貌在早年平整土地時被推毀,地面堆積有大量秦漢至宋元時期的青磚、板瓦、石塊、琉璃等建筑材料及陶甕、罐、缽等生活用具。遺址總面積約5萬平方米,文化層堆積厚度0.2~2.5米。涼馬臺屬固原市原州區管轄,遺址的中部和西部設立有保護碑及保護標志。2014年4~6月,考古工作者對該遺址進行考古鉆探,勘探面積7萬多平方米。在遺址區涼馬臺發現夯土基址3處,夯土臺9處,遺跡15處,灰坑9個,窯址10座。未發現圍墻,是一處開放性的祭祀遺址,還了解到該遺址的地層和遺跡分布情況,該遺址上層應為宋代的建筑遺址,其下層應有秦漢時期的建筑痕跡。考古所見的這處祭祀遺址當與文獻記載中的朝那湫淵有密切關聯。

朝那湫淵與黃河、漢水、長江并稱四大川,其中湫淵的祭祀地點在朝那。顧祖禹《讀史方輿紀要》在平涼府固原州條曾稱:“朝那城在府東南。春秋時地名也,為秦之北境。”[5]不知有何依據。漢朝那即秦屬北地郡,漢代元鼎三年(公元前114年)置安定郡,屬縣有朝那縣。但朝那地名明顯早于這一年代。漢初劉邦與項羽對峙時,匈奴乘機作大,借機收復被秦將蒙恬奪取的匈奴故地“與漢關故河南塞,至朝那、膚施,遂侵燕代。”[6]《史記·孝文本紀》稱漢文帝前元十四年(前166年):“匈奴單于十四萬騎入朝那、蕭關,殺北地尉卬,虜人民畜產甚多,遂至彭陽。使奇兵燒回中宮,候騎至雍甘泉。”[7]這次匈奴入侵是漢代初年規模較大的一次,匈奴單于在漢地逗留長達一月之久,最終孝文帝以答應和親而告終。《史記》在另一處稱:“當是之時,匈奴新大入朝那,殺北地都尉卬。”[8]北地都尉的駐地在朝那。許慎《說文解字》在釋朝那地名時作朝那。這應該是少數民族部族的音譯[9]。

1979年,寧夏固原縣古城出土1件銅鼎,銅鼎上有三段銘文,涉及朝那、烏氏兩個地名[10]:

今二斗二升,烏氏。

今二斗一升,十一斤十五兩。

其中“第二十九”是銅鼎作為官方量器的編號,“五年”或是銅鼎制造的年份,因為武帝元鼎之前并無年號,這一年代只能推定在西漢初年為宜,另從字體和鼎的形制來看也屬于漢初。“朝”這一地名顯然在安定郡建立之前就已經出現或已置縣,銅鼎的鑄造地當為朝那。銅鼎的出土地在現寧夏彭陽縣古城鎮,應該是漢代朝那縣的治所,這樣推測朝那湫淵在朝那的管轄范圍之內。

《集解》引“蘇林曰湫淵在安定朝那縣,方四十里,停不留,冬夏不增減,不生草木”[11]。依照這樣的記載,朝那湫淵規模宏大,范圍廣達四十里。《漢書·郊祀志》顏師古注云:“此水今在涇州界,清澈可愛,不容穢濁,或諠污,輒興云雨。土俗亢旱,每于此求之,相傳云龍之所居也。而天下山川隈曲,亦往往有之。湫音子由反”[12]。顏師古所在的唐時,雖然以往的祭祀功能尚有保留,如遇干旱于此求雨。已經完全不像秦漢時期那樣是國家主持的祭祀地點,只是干旱求雨的習俗被歷代傳襲下來。

《元和郡縣圖志》記載:“朝那湫,《郊祀志》云:“湫泉祠朝那”。蘇林云:“在安定朝那縣。方四十里,冬夏不增減,不生草木。早時則祀之,以壺浥水,置之于所在,則雨;雨不止,反水于泉。俗以為恒”。今周圍七里,蓋近代減耗[13]。朝那湫淵規模比起秦漢時似乎縮減很多,所引蘇林語略有不一。或許三國時候蘇林所說的方四十里不確,唐人所說周圍七里才是事實。

二、朝那胡祠與胡戎祭祀

《漢書·地理志》載:“朝那,有端旬祠十五所,有胡巫祝。又有湫淵祠”。顏師古注:“應劭曰:《史記》故戎邑也”[14]。漢時的胡指的是匈奴,朝那的胡祠則并不一定單指匈奴,很可能指的是北方民族,以前的戎人當包括在內。巫在傳統文化中有重要地位,秦及漢代初年先后在長安置祠祝官、女巫,將梁巫、晉巫、秦巫及九天巫、河巫、南山巫等及他們管理范圍內的各類祭祀對象[15],納入帝國祭祀的管理體系之中。早期胡巫如何行施巫術我們暫不得而知,但較晚的文獻中有一些記載,游牧民族實行春秋二次祭典活動[16]。所祭的內容有祖先、天地、鬼神三部分。《漢書·匈奴傳》稱“歲正月諸長單于庭祠小會,五月龍城大會。其先天地鬼神祭,秋馬肥,大會蹛林,人畜計課校。”顏師古曾在解釋,“蹛林”一詞時稱:“蹛者,繞林木而祭也。鮮卑之俗,自古相傳,秋天之祭,無林木者尚樹柳枝,眾騎馳繞三周乃止。此其遺法。”[17]《遼史·地理志》在追憶以前游牧人祭祀習俗時稱:“春秋時祭,必用白馬青牛,示不忘本。”[18]秦漢時在各地都有地方色彩的祭祠如“九天巫祠九天。”司馬貞《索隱》引《三輔故事》稱:“胡巫事九天于神明臺。”神明臺是漢武帝時修建的一座高臺,據說有五十丈之高,臺上修有九座建筑,經常有九天道士百人[19]。這處神明臺很可能由胡巫參與祭祀活動,這些所謂的九天道士很可能就是胡巫[20]。

北方民族有祭祀天的傳統,后世民族所稱的“天”在語淵上和匈奴的別名“撐犂”,有一定的相似之處。他們對于天界的最高數目認定可能是九天,這一數目為后世北方民族所承襲。九天道士或即九天胡巫,與北方民族的宇宙觀有關聯,這些胡巫所具有的法術,亦有一定的醫術或兩者混合使用。武帝元鼎時“天子病鼎湖甚,巫醫無所不至。”召上郡巫,祠甘泉宮[21]。云陽郡曾有匈奴休屠金人和徑路祠[22],根據江上波夫的意見匈奴人的“徑路刀”即是其兵祠的象征兵器。《漢書·金日磾傳》載曾獲休屠王祭天金人[23]。《匈奴列傳》中有一段韓昌、張猛與匈奴單于盟約祭祀的記載:“昌、猛與單于及大臣俱登匈奴諾水東山,刑白馬,單于以徑路刀、金、留犂撓酒,以老上單于所破月氏王頭為飲器者,共飲血盟。”[24]應劭注:“徑路,匈奴寶刀也。金,契金也。撓,和也。契金著酒中,撓攪飲之。”[25]殺白馬為祭,據前引契丹人回憶也是北方民族的傳統祭祀方式。殺馬習俗也影響到了秦國,雍城血池祭祀中也有許多馬犧牲。考古所見北方民族短兵器有所謂“北方系短劍”等,其中短劍流行在春秋戰國時期,戰國中后期有一種銅柄鐵劍,長度在50厘米以上,是一種中型劍。漢代匈奴人所持的兵器由過去的劍轉為刀,長刀與劍相較其雙面刃變成單刃,增加刀砍力量。文獻中即稱“徑路刀”,不應與過去的“北方系短劍”相同,可能就是一種刀。

匈奴人曾殺貳師將軍李廣利時的一段說辭,也表明以人祠兵,即以人祭兵祠習俗。李廣利降匈奴后受到優待,地位在先降漢將衛律之上。衛律害其寵,適逢單于母病,衛律便通過胡巫向單于進言:“胡故時祠兵,常言得貳師以社,今何故不用?”于是,遂殺貳師以祭兵祠[26]。匈奴人在祭祀兵祠時要有一些誓言,誓言的內容以俘獲對方主將祭祀為誓,這種誓詞也可以在主要人物有病時得以兌現,表明適用范圍的廣泛性。

北方游牧人的祭祀地相對簡單一些,以后世的蒙古人為例,他們主祭天地祭場為敖包(obu、obugu、obuu),敖包的設置地多在山頂、水邊和邊界地[27],這和顏師古所說祭祀活動中如無林木時樹柳枝的情況大體相仿。早年朝那湫淵附近的胡人祭祀地設施大體上應與后世北族一致或近似,湖邊有簡單的標志物。

朝那胡祠祭祀遺法大約與此相仿,值得注意的是,朝那縣“有端旬祠十五所,有胡巫祝”。只是朝那一地有祠十五所,顯然是游牧人的祭祀圣地。秦漢時原祭祀地或許已經有了某種建筑,以供胡巫固定祭祀。后來的祭祀祠則很可能由地方官府派遺胡祝官主持,依照秦漢時期的制度,“諸此祠皆太祝常主,以歲時奉祠之。至如他名山川諸鬼及八神之屬,上過則祠,去則已。郡縣遠方神祠者,不領于天子之祝官。祝官有秘祝,即有菑祥,輒祝詞移,過于下。”[28]由政府派遣胡祝主持的朝那湫淵祠,每年都有祭祀活動。端旬祠顯然是保留原來胡人的祭祀祠,漢興時保留秦時祭祠,高祖劉邦下詔:“吾甚重祠而敬祭。今上帝之祭及山川諸神當祠者,各以其時禮祠之如故。并且增加許多祭祠。”[29]漢孝文帝時,名山大川如果在諸侯王領地,由諸侯王祝各自奉領,天子官則不領。有司建議雍五畤增奉祭品時,皇帝制文曰:“其河、湫、漢水加玉各二;及諸祠,各增廣壇場,珪幣俎豆以差加之。兩祝厘者歸福于朕,百姓不與焉。自今祝致敬,毋有所祈”[30]。其中的玉并無明指是哪一種類,或為琮、璧、偶人之類。壇場,據李零說,往往壇、墠、坎等功能兼具[31]。

三、朝那湫淵與《詛楚文》

秦人祭祠湫淵應該有著悠久的傳統,至少在戰國時期,秦人的擴張行動迫使原來生活在今寧夏南部、甘肅東部的大部分少數民族向更北方向退卻,并利用湫淵開展祭祀活動,著名的事件就是《詛楚文》。稍后秦人修筑秦長城,原來北方游牧人的勢力范圍,被圈入長城以內。秦長城的修筑,使著名的朝那湫淵進入秦人版圖。

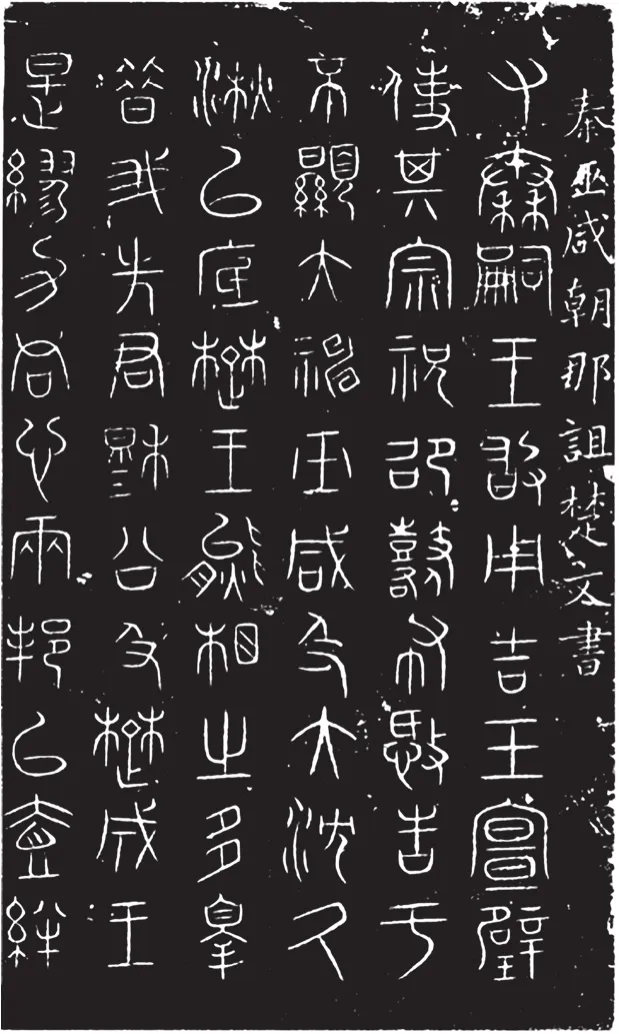

自秦穆公與楚成王會盟要約之后的280多年間,秦楚間相安無大事。至楚宣王、楚懷王時(相當于秦惠文王、秦昭襄王時),秦楚屢相攻伐。此時兩國勢均力敵,形成南北對峙之勢。秦國為擴大自己的勢力,最擔心齊、楚聯合。商于之地的得與失成為決定雙方成敗的關鍵所在。秦因搶占商于之地而致楚三分,懷王因急于收復商于之地而使秦離間之計輕易得逞。懷王怒而伐秦,再失漢中之地,情勢于楚更加不利。當此情勢下,懷王發動全國兵力與秦作殊死一搏,并進逼至秦都附近。秦人恐慌之下,作《詛楚文》以求神祐。《詛楚文》內容主要是秦王述楚王背盟棄義、殺戮無道等罪,祈求神靈制克楚兵、復其邊城。

中國古代盛行詛祝之俗。所謂詛祝,即“告神明令加殃咎,以言告神謂之祝,請神加殃謂之詛。”[32]出兵征伐時,先由巫祝將對方的罪狀檄告于神,從而使己獲天助、敵遭天譴。《詛楚文》就是戰國時代秦王詛楚王的告神之文,并勒文于石。《詛楚文》石刻,上承《石鼓》籀文,下啟始皇泰山諸刻石的小篆,不僅是戰國晚期秦楚關系的重要文獻,也在古文字發展史、書法史上占據著十分重要的地位。

《詛楚文》內容主要是秦王述楚王諸罪,祈求神靈制克楚兵、復其邊城。開篇即言秦嗣王用吉玉宣璧,使其宗祝邵鼛告神以詆楚王熊相。文中的“秦嗣王”多認為是秦惠文王,所詛楚王熊相依文義當為楚懷王。春秋戰國時期有所謂大事在盟,小事在詛的說法,雖然興兵動武但秦采取詛誓有書告神的策略。

北宋時先后在三個地點發現過詛楚文,每地各出一石。三石所刻內容基本相同,惟所告之神有異。陜西鳳翔開元寺出土的為《告巫咸文》,朝那湫旁出土的為《告大沈厥湫文》,出于要冊者為《告亞駝文》。秦王此次詛楚,所告之神大概很多,所刻之石絕不止三塊。但其余刻石尚未被發現,也可能發現時由于不被重視而遭毀棄。頗有意思的是,三塊詛楚文刻石均在北宋時被發現,這與北宋托古好古之風的興起有很大關系,此時金石收藏和研究十分盛行。加之《詛楚文》刻石具有較高的史料、書法、文學價值,一經發現就倍受關注,為之題詠、著錄、考證者不乏,如金石學家歐陽修[33]、趙明誠[34]等。但由于時代變遷和戰亂影響,刻石及原拓南宋后已佚,今所見為后世摹刻拓本,其中所錄《絳帖》和《汝帖》流傳最廣。《絳帖》《汝帖》僅收《告巫咸文》《告大沈厥湫文》,《告亞駝文》并未被收錄。

《告大沈厥湫文》刻石于宋英宗治平年間,為農民在朝那湫旁耕田掘得。熙寧元年(1068年),蔡挺出任渭州(今甘肅平涼)知州,收來移置于郡廨。五年后蔡挺升任樞密副使,后以疾罷為資政殿學士判南京留司御史臺,又將該石刻帶到了南京(今河南商丘縣南),藏于屋壁。七十一年后,故地燔毀,時武略大夫汶陽李伯祥任職于此,雅好古文,又移置于官廨。并讓畢造刻紀年月于碑陰,題作紹興八年(1138年)[35]。現存拓本中全文共318字,或并非原石文字,因為三石文字已經后人整理,原石上一些漫漶不可辨識的文字,整理者參校他石校改過。文辭內容大體相同,唯所求告之神名稱各異。

《告大沈厥湫文》中的“大沈”“湫”所指為何,學界據《史記》《漢書》等文獻記載,認為大沈即大淵大浸,湫即湫淵,《告大沈厥湫文》出朝那湫旁,所告之神即朝那湫神(圖二)[36]。《史記正義》引《括地志》云:“朝那湫祠在原州平高縣東南二十里。”[37]因此,湫淵、湫淵祠在安定郡朝那縣境。戰國秦昭襄王三十五年(公元前272年)秦滅義渠戎設北地郡,置朝那縣,漢代屬安定郡。文中有“秦嗣王,敢用吉玉宣璧,使其宗祝邵鼛,布殷憝△告于木顕大神厥湫。”涉及到祭祀用器和方式,《爾雅·釋器》云:“璧大六寸謂之宣,內倍好肉謂之璧。”只是這里所用吉玉宣璧而不言數目[38]。吉玉宣璧是當時祭祀神靈的重器,朝那湫淵大神是秦惠文王求助的對象[39]。

圖二 詛楚文書(采自容庚《古石刻零拾》第125頁)

郭沫若主張《詛楚文》作于秦惠文王后元十三年即公元前312年。其主要理由是,這年楚懷王因受張儀欺騙,發兵攻秦,戰于丹陽,兵敗后“乃悉國兵復襲秦,戰于藍田”。楚“率諸侯之兵以臨加我,欲劃伐我社稷,伐滅我百姓,”犯邊取城。正是在這種嚴峻的形勢下,秦王才向神祈求保佑,而詛咒楚王。《告大沈厥湫文》石刻,很可能就是秦人祭祀后發兵時投于朝那湫。元代李誠《重修朝那湫龍神廟碑》亦云“開成州東北,據三十五里有湫曰朝那,有山環焉。湫東岡阜上直祠設像,神曰蓋國大王。考之傳記,春秋時秦人詛楚之文,投是湫也。”

秦祠官所常奉天地名山大川鬼神中有“湫淵”,而“朝那湫淵”祭祀遺址的確切地理位置存有爭議,有寧夏固原和甘肅平涼、莊浪等說法,但均無實物佐證。2007年11月,固原原州區開城鎮馬場村出土了一塊殘碑(圖三),碑上楷書陰刻有“跋尾賦……□那之湫則……一夕而移……不常其居……司侯長”等銘文。“那”字前所脫字應為“朝”。這為“朝那湫淵”提供了重要佐證,證實了朝那湫淵的具體位置就在固原的東海子(原州區開城鎮馬場村東500米)。《嘉靖固原州志》載:“東海子,在州東南四十里,廣五里,闊一里。東岸有廟,余波入清水河。即古朝那湫。”[40]今固原市與東海子的位置與之相合。而值得注意的是,殘碑所立年代很可能是宋代。一是因為在發現殘碑的同時,又在東海子的東北山坡舊宅中發現兩塊柱礎石。其中一塊為覆蓮瓣柱礎,是流行于宋朝的建筑風格。二是文中有“跋尾”二字,是北宋文人慣用在文末進行評介或說明的一種文體,如歐陽修《集古錄跋尾》、方勺《秦詛楚文跋尾》等。三是《重修朝那湫龍神廟碑》載,“宋金邊臣祀于祠,碑志仍存。金末,兵塵蕩起,祠無人居。”[41]是碑當是宋碑殘存。元朝大德十年(1306年),開城地震,湫淵祠被震毀,湫淵水外泄,南流入茹河。元朝至元二年(1336年),重新修建了湫淵祠大殿,并請學政李誠作文以記之。因而推斷,殘碑應該為北宋之物[42]。

圖三 東海子出土“□那之湫”殘碑拓片

秦朝據有天下的時間雖然很短,秦始皇在位只有短暫的十余年時間,但他卻有五次巡游全國。始皇二十七年(公元前220年)西巡隴西、北地,出雞頭山,過回中道,然后回到國都咸陽[43]。秦始皇平定六國后,將首次巡游的路線確定在自己原有的大后方,完全是對根據地民眾的宣誓,以告慰人們對統一六國的支持。其中或許有一些祭祀話動,朝那湫淵或在其范圍之內也未可知。值得注意的是漢武帝在位期間曾經六次巡幸安定郡[44]:

元鼎五年(公元前114年)“冬十月,行幸雍,祠五畤,遂逾隴,登空同,西臨祖厲河而還。”

元封四年(公元前107年)“冬十月,行幸雍,祠五畤。通回中道,遂北出蕭關,歷獨鹿、鳴澤,自代而還,幸河東。”

太初元年(公元前104年)秋八月“行幸安定。”

太始四年(公元前100年)“十二月,幸雍,祠五畤,西至安定、北地。”

征和三年(公元前90年)“行幸雍,至安定、北地。”

后元元年(公元前88年)春正月,“行幸甘泉,郊泰畤,遂幸安定。”

漢武帝的這些巡幸活動都與祭祀有密切的關系,在雍地五畤舉行郊天之禮,在甘泉宮泰畤祭祀太一,都是漢帝國祭祀體系中最重要的祭禮。武帝在東方祭祀之后,常常會返回西北[45]。有時祭祀后也西巡安定,應該在安定即還有祭祀活動,如是朝那湫淵應是重視胡巫的漢武帝必到之處。武帝的這些祭祀目標是與匈奴戰爭有聯系,巡狩當然也是為了備戰匈奴,這樣也就不難理解武帝多次巡幸安定。朝那湫淵不但是秦漢帝國的祭祀中心,也是北方胡族的祭祀中心。胡漢雙祭的祭場并不僅限于湫淵,云陽也有雙祭的場所[46]。這類祭祀場所很可能原為北方民族祭場,秦人擁有此地后亦以此為祭祀地,秦漢沿用,雙方共用的時間應該很長。

圖四 東海子(湫淵)衛星圖

四、東海子近萬年以來的氣候演變

東海子湖位于固原市東南,是一個山間小盆地中山體滑坡形成的堰塞湖(圖四)。為了解東海子遺址的歷史時期氣候狀況,將這些跡象和所知的歷史文獻記錄所得綜合分析,使我們對于該遺址的性質有進一步的理解。在一個枯水季節我們在東海子打了2個巖芯,所提取的沉積物表明,東海子湖相地層主要為灰色、淺灰色粘土和粉砂質粘土為主,發育水平層理,紋層十分明顯,局部含有較多的水生植物殘體和水生螺殼。這是一處保存完整古氣候信息序列的載體,在黃土高原上保留陸生植物殘體使我們可以清晰地了解當時的植被生長情況,從而形成時間標志。

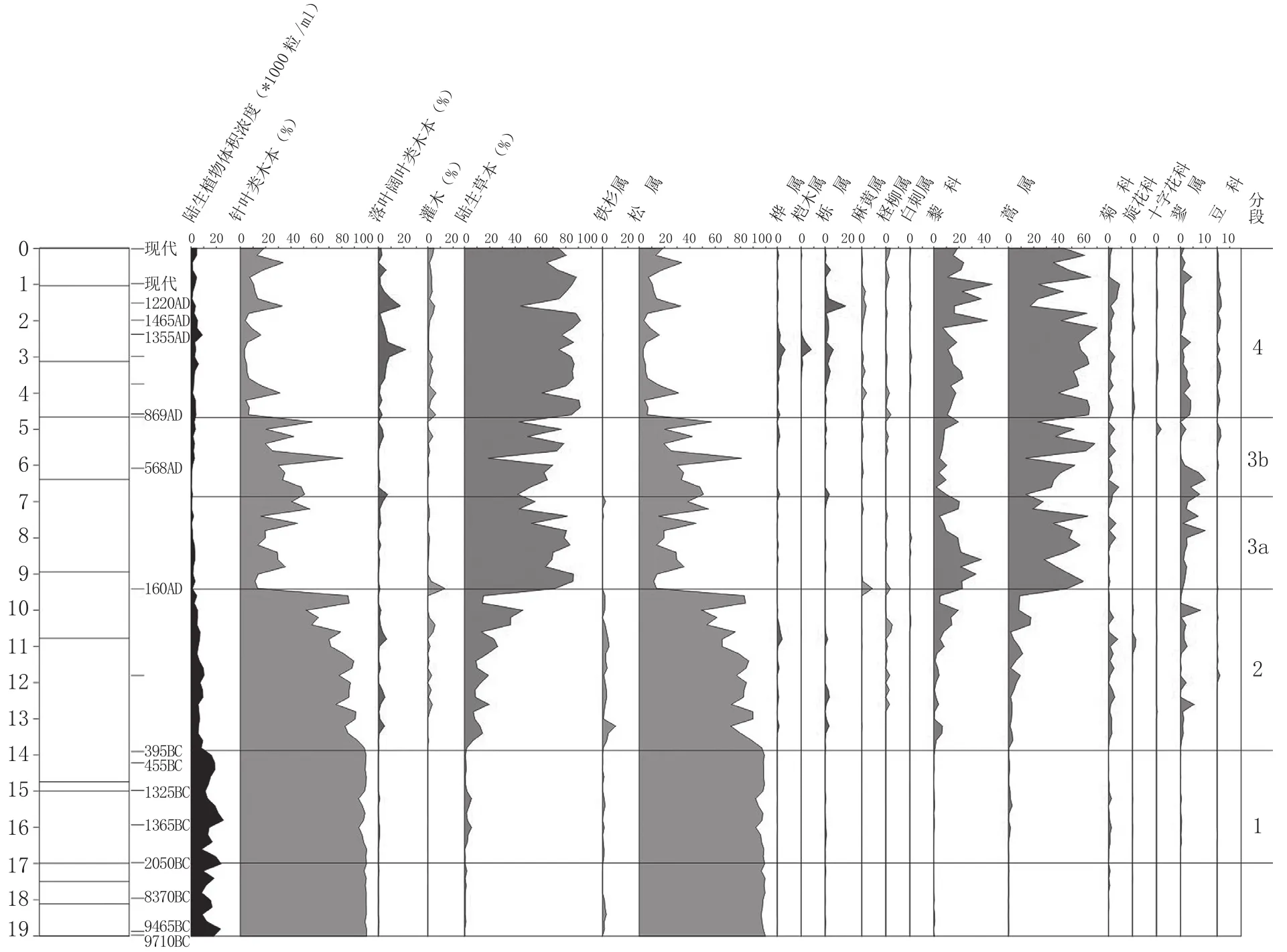

根據巖性變化,由上到下共分為17層,年代測定結果表明:在地層底部樹輪校正年代為9710±160BC,處于全新世早期。年代數據保持地層下老上新的疊置關系,說明地層沒有發生倒轉,受到的擾動較小。

湖相沉積基本上反映在一相對封閉環境中流入物的情況。在雨量充沛時期沉積物隨著降水量的增加,沉積增厚;相反,降水量稀少的年份,進入湖底沉積物則變少。沉積物中的包含物孢粉,直接表現出水環境周圍的植被覆蓋情況,花粉組合中的含量變化是氣候變化的折射(圖五)。在地層下部含有中粗砂,含有多個峰值,說明沉積物的來源多樣,分選較差,與早期不同成因類型的沉積物被沖入湖泊有很大關系。氣候與降水量、植物生長之間形成一種密切的關聯。尤其東海子是史籍中記載的“湫淵”,這類歷史上有確切記錄天然湖泊,無疑是研究歷史上氣候變遷非常理想的地點,它地處偏僻,受現代人類活動影響較小,能相對不受干擾地記錄古環境演變信息。考古工作者通過對東海子湖泊地層的巖芯取樣,獲得記錄古環境的信息數據[47]。依據地層中的植物殘體碳14測年,地層底部校正年代為9710±160年,處于全新世的早期;頂部年代為現今沉積物,整個地層沉積連續穩定。在最底層孢粉針葉類松層類占有絕對優勢,平均高達97.39%,闊葉類和草本植物花粉的含量非常少。孢粉所反映的植物信息表明,生長在周圍的是以松樹為主,伴有少量鐵杉的針葉林環境。這種環境持續了很長時間,從公元前4000年左右開始,針葉松類雖然占有較大的優勢,但花孢粉比例上呈下降趨勢。陸生的草本植物含量呈上升趨勢,草木花粉以藜科、蒿屬、菊科和藜屬為主。灌木和落葉闊葉類植物花粉開始少量出現。氣候的總體表現是針葉林開始退化,森林草原的環境發生變化,氣候開始變干,降雨量減少。

氣候學家認為在公元前3000年至公元前1000年間,中國北方氣候以暖濕氣候為主[48]。考古資料表明全新世中期是氣候最適宜的階段,考古學文化大約是仰韶文化期。在甘肅寧夏交界處葫蘆河流域西吉、隆德等六縣區域的新石器遺址調查表明了人類當時的活動范圍[49]。

從公元前400年左右起,陸生植物花粉濃度較早期有明顯下降。孢粉組合中以針葉類的松屬占有較大優勢,但由下向上比例呈下降趨勢,平均含量降為80.5%,陸生草本植物花粉含量呈上升趨勢,平均含量達到16.70%,上部一度超過35%,最高含量達46%。草本花粉中以藜科、蒿屬、菊科和蓼屬為主。灌木和落葉闊葉類植物花粉少量出現,各占比例略超1%。總體表現為針葉林開始退化的森林草原環境,氣候變干。

湖相沉積9.40~4.67米階段,大約為公元前161~公元870年時間,這時的陸生植物花粉濃度進一步下降。孢粉組合中針葉類花粉的含量出現斷崖式下降,由第2孢粉段的80.5%降至32.7%,降少達到60%。陸生草本植物花粉含量顯著上升,成為花粉組合中的主要成分,平均含量達到64.8%,最高含量達86%。草本花粉中以蒿屬、藜科和蓼屬為主,含有少量菊科(1.98%)。灌木和落葉闊葉類植物花粉少量出現,各占比例約1.3%。麻黃含量為0.56%。總體表現為殘留少量針葉樹的干旱草原環境,生長著少量的適應干旱氣候的灌木,花粉濃度的顯著降低反映植被進一步退化。

圖五 東海子孢粉圖

表一 葫蘆河流域全新世中期前后的人類活動范圍和活動量隨時間的變化(資料引自[50])

公元870年至今,陸生植物花粉濃度有所回升。孢粉組合中針葉類花粉含量進一步下降,僅為12.1%。陸生草本植物花粉含量進一步上升,平均含量達到79.9%。草本花粉中以蒿屬和藜科為主,含有少量蓼屬(3.90%)和菊科(1.42%)。總體表現為溫帶草原環境,生長著少量的適應干旱氣候的灌木,花粉濃度的回升主要因為草本植物的覆蓋度有所增加(圖五)。

這樣的氣候變化情況大體上與鄰近地區全新世以來的人類活動情現基本相符(表一)。

孢粉、粒度和磁化率等環境替代分析指標的研究表明,從約4000年前開始,該地區的針葉林開始發生退化,2000年前左右,約是我國的西漢年間,針葉林發生十分顯著的退化,有理由認為針葉林的退化與人類在此活動砍伐森林有關。磁化率值也波動異常。隨著時間的推移,該地區小范圍內森林持續退化直至可能消失。磁化率值持續上升,波動異常劇烈,暗示著人類在此有持續的活動,并且影響著周圍的生態環境。同時也不能否認,植被的退化與全新世晚期變干的氣候有一定的關系,但其影響不應該導致該地區周圍針葉林消失的主要原因[51]。文獻記載中一些有關湖面縮減的數據,雖不必看成是準確丈量的結果,因為每個時代人們觀察的角度并不一致,但湖水面積的增減卻或許反映出氣候變化中一些規律性的問題,這些記載與現代科學手段測得結果有某些吻合之處。東海子地區所見的波動現象,與同一地區六盤山頂部另一堰塞湖巖芯孢粉結果,有時有重合,但也有差異[52],顯示出高山阻隔對小氣候環境的影響。

五、簡單總結

通過以上考察我們大體可知,東海子做為一個堰塞湖大約形成于一萬年左右,很可能是某一次大地震的結果。堰塞湖形成以后當地的氣候是一個相對溫和的時期,針葉類木本植物占有很大比重。大約從四千年左右開始氣候進入一個干冷期,木本植物明顯減少,陸生草本孢粉比例明顯上升,草原環境變化迅速。公元前3000年至公元前1000年間,中國北方氣候以暖濕氣候為主導,東海子的環境大體相同。黃土高原上有一個天然湖泊對于周邊人群有相當大的吸引力,人們圍繞湖泊形成某種祭祀習俗。很可能北方游牧部族占據該區域后也在湖泊周邊舉行某種祭祀活動,這樣的祭祀應該延續很長時間。秦人據有這一區域后,祭祀的規模擴大、等級提高,被稱為朝那湫淵。秦統一六國后,原有各國的山川祭祀均被保留下來,其中秦國原有的祭祀地點地位又獲提升。朝那湫淵與黃河、漢水、長江并稱四大川,是由國家主持的重要祭祀地點。后來由于國家祭祀策略的變革,朝那湫淵或存國家祀典中被移除,變成一處地方祭祀場所。唐宋時期朝那湫淵干旱求雨的習俗得到承襲,地方官員也在這里建有廟宇,樹有碑石,追述以往朝那湫淵的勝跡。宋代還出土《告大沈厥湫文》碑,引起金石學家的關注。現代考古學的調查活動不但使我們有機會觀察兩千多年以來人類活動遺存,也通過科學調查了解到近萬年以來東海子為中心的區域氣候信息,兩者結合起來我們可以揭示古人祭祀地點的選擇與環境之間的關系。

[1]司馬遷.史記:封禪書(第28卷)[M].北京:中華書局,1963:1372.

[2]田天.秦漢國家祭祀史稿[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2015:58-69.

[3]同[1].

[4]同[1]:1371.

[5]顧祖禹撰,賀次君等點校.讀史方與紀要:陜西七(第58卷)[M].北京:中華書局,2005:2777.

[6]班固.漢書:匈奴傳(第94卷)[M].北京:中華書局,1962:3750.

[7]a.司馬遷.史記:孝文本紀(第10卷)[M].北京:中華書局,1963:428.b.《史記·匈奴列傳》記載亦同,見史記:匈奴列傳(第110卷)[M].北京:中華書局,1963:2901.

[8]司馬遷.史記:張釋之馮唐列傳(第120卷)[M].北京:中華書局,1963:2758.

[9]羅豐.固原地區歷代建置沿革考述[J].固原師專學報,1986(3).

[10]韓孔樂,等.寧夏固原發現漢初銅鼎[J].文物,1982(12):35.

[11]同[1]:1373.

[12]a.班固.漢書:郊祀志(第25卷)[M].北京:中華書局,1962:1206-1208.b.楊經撰,牛達生等點校.嘉靖固原州志(第2卷)[M].銀川:寧夏人民出版社,1985:87.蘇林引顏師古注.如元代記載稱:“凡他州旱,誠敬祈禱,兩腸之應,曾未旋踵”。

[13]李吉甫撰.賀次君點校.元和郡縣圖志:關內道平高縣條(第3卷).北京:中華書局,1983:58-59.

[14]班固.漢書:地理志(第28卷)[M].北京:中華書局,1962:1615.安定郡條及應劭注。

[15]同[1]:1357-1358.

[16]江上波夫.ウラシア古代北方文化—匈奴文化論考[M].東京:山川出版社,1950:225-257.

[17]同[6]:3752.

[18]脫脫.遼史:地理志(第37卷)[M].北京:中華書局,1974:446.

[19]同[12]:1245.武帝“立神明臺,井干樓,高五十丈,輦道相屬焉.”顏師古注引漢宮閣疏云:“神明臺高五十丈,上有九室,恒置九天道士百人”。

[20]謝劍.匈奴宗教信仰及其流變[C]//中研院歷史語言所集刊(第四十二本第四分).臺北:中研院歷史語言研究所,1971:574-576.

[21]同[1]:1357-1358.

[22]同[14]:“左馮翊郡”條。

[23]班固.漢書:金日磾傳(第68卷)[M].北京:中華書局,1962:2959.

[24]同[6]:3801.

[25]同[6]:3802.

[26]同[6]:3781.

[27]同[16]:229.

[28]同[1]:1377.

[29]同[1]:1378-1379.

[30]同[1]:1381.

[31]李零.中國方術續考:秦漢禮儀中的宗教[M].北京:中華書局,2006:103-106.

[32]阮元校刻本.尚書:無逸[M]//十三經注疏.北京:中華書局,1980:222.

[33]歐陽修.歐陽修全集:集古錄跋尾(第134卷)[M].北京:中華書局,2001:2081-2082.

[34]趙明誠.金石錄(第13卷)[M]//歷代碑志叢書.南京:江蘇古籍出版社,1998:259.

[35]a.郭沫若.郭沫若全集:詛楚文考釋(考古編第9卷)[M].北京:科學出版社,1982:282-283.b.同[34].

[36]a.同[35]a:300.b.容庚.容庚學術著作全集:古石刻零拾[M].北京:中華書局,2012:139-140.

[37]a.司馬遷.史記:封禪書(第28卷)[M].北京:中華書局:1963:1373.b.見賀次君.括地志輯校:原州(第1卷)[M].北京:中華書局,1980:44.此乃張守節引用《括地志》中原文為《史記·封禪書》“秋淵、祠朝那”作注解,列于段后。亦見于《括地志輯校》。

[38]董逌.廣川書跋卷四“詛楚文”條中記錄了三塊《詛楚文》碑厘定后的錄文。盧輔圣.中國書畫全集(第二冊)[M].上海:上海書畫出版社,2009,52.

[39]楊經撰,牛達生等點校.嘉靖固原州志(第2卷)[M].銀川:寧夏人民出版社,1985:87.

[40]同[39]:13.

[41]同[39]:87.

[42]張有堂,等.湫淵探究[J].寧夏師范學院學報,2010(4):25.

[43]司馬遷.史記:秦始皇本紀(第6卷)[M].北京:中華書局,1963:241.

[44]班固.漢書:武帝紀(第6卷)[M].北京:中華書局,1962:185,195,200,207,209,211.

[45]同[44]:202,204.例如在天漢二年“春行幸東海,還幸回中”;天漢三年行泰山修封,祀明堂,因受計.還幸北地,祀常山,瘞玄玉。”

[46]李零.入山與出塞:翁仲考[M].北京:文物出版社,2003:47.

[47]劉德成,等.東海子湖環境分析報告[M].待刊.

[48]竺可楨.中國近五千年來氣候變遷的初步研究[C]//竺可楨文集.北京:科學出版社,1979:476-478.

[49]李非,等.葫蘆河流域的古文化和古環境[J].考古,1993(9):822-839.

[50]陳鐵梅.從我國史前考古測年數據的分布看古氣候和史前人口的相互關系[C]//考古學研究(二).北京:北京大學出版社,1994:13.

[51]本段依據劉德成等《東海子湖環境分析報告》寫成,承蒙劉德成等同意使用,謹致謝意.

[52]周愛峰,等.黃土高原六盤山天池記錄的中晚全新世高分辨率氣候變化及其意義[J].科學通報,2010(22):2263-2266.