廣東省立中山圖書館藏《南藏》之牌記、題記和印章

秦洪芳

0 引言

《南藏》又名《永樂南藏》《再刻南藏》,因刊刻于明成祖永樂年間的南京而得名。廣東省立中山圖書館藏有一批《南藏》文獻,主體為明代早期至萬歷刻本,兼有清初順治至康熙年間補刻,卷內牌記、題記和印章眾多,信息量豐富,鮮為人知,彌足珍貴。鑒于目前學界對《南藏》的研究,多以藏書單位所存《南藏》為研究對象[1-5],主要關注源流、版本考證或揭示收藏和保護情況,鮮有兼以牌記、題記和印章為主題的研究。本文以廣東省立中山圖書館藏《南藏》(下稱“館藏《南藏》”)為例,揭示牌記、題記和印章的表征信息特征,探究其源流流布,分析其價值所在,以期對相關研究有所禆益。

1 館藏《南藏》概況

2019年,因古籍普查機緣,筆者負責整理廣東省立中山圖書館特藏部古籍書庫中一批從未經整理編目和揭示的佛經文獻。據《廣東省立中山圖書館志》記載,1926年3月,廣州市光孝寺將所存明版佛經600余箱移交廣東省立圖書館,抗戰時期經過緊急轉移和異地安置,費盡周折保存了下來。筆者經過反復查找相關資料,依據其版刻風格、字體行款和千字文編號等信息[6],確定其屬《南藏》。國家圖書館、國家古籍保護中心編《第二批國家珍貴古籍名錄圖錄》第7冊第115~117頁有3幅《永樂南藏》圖,注明版式、行款及收藏單位,分別藏于甘肅省圖書館、山西寧武縣文物館和天津圖書館。經過比對,與館藏《南藏》相關表征相吻合。參照童瑋編的《二十二種大藏經通檢》,其千字文編號與各經對應之信息,也為判定《南藏》版本提供了佐證。經過近1年努力,這批《南藏》整理編目基本完成。館藏《南藏》共9,266冊,10,591卷(含復本)。正文單線邊框,每紙為5 折頁,每頁6行,每行17 字。每折頁寬約11.2cm,高約23.5~24.5cm,均為經折裝,無函套書衣或封面,全部以紙捻繩捆扎;除個別卷冊殘破缺損外,大部分保存較好。總體情況見表1。

表1 館藏《南藏》總體情況統計表

每冊經本的卷首、尾經題名下注有千字文函號和冊次,在每函首冊的卷首經題名與千字文函號之間夾注本函的冊數,如“此號十卷”。許多經卷的空白處印有小巧的佛教八寶圖案,有的一頁多至七八。正文字體主要有明早期楷體字和萬歷年間宋體字,同一卷中經常見到兩種以上字體。版首邊框外常見刻工姓名,偶見本板字數[7]。經卷多在每函首冊之卷首刻有扉畫和龍牌,扉畫分三至五折頁不等,龍牌內刊“皇帝萬歲萬萬歲”。每函末冊多有施經牌記或墨筆題記,末冊附護法天神韋馱像。牌記或題記內容各異,韋馱神像身穿甲胄,雙手合十,雙肘平托降魔杵,形象生動。此批佛經的牌記和墨筆題記繁多,內容復雜,文字長短不一,施經目的多樣,涉及地域廣泛,加上從未著錄,鮮為人知,史料價值和文獻價值不言而喻。

2 牌記

古籍牌記是記錄刻印古籍出版信息的特殊標記[8]。館藏《南藏》之牌記至少有390個,其形制多樣,位置不固定,內容復雜,年代跨度大,反映了不同時期的社會背景、各階層生活、信仰等內容。

2.1 形制與位置

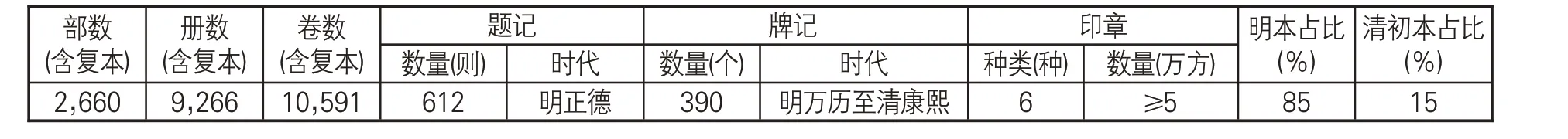

最常見的牌記為蓮龕式和碑牌式。蓮龕式底部為蓮花底座,頂部由一倒置荷葉覆蓋,古樸典雅,飄逸生動。頂部荷葉款式至少有4 種姿態。中間多為四周雙線之長方形,內有的空白,有的刻以施經愿文等信息(見圖1)。

圖1 蓮龕式牌記

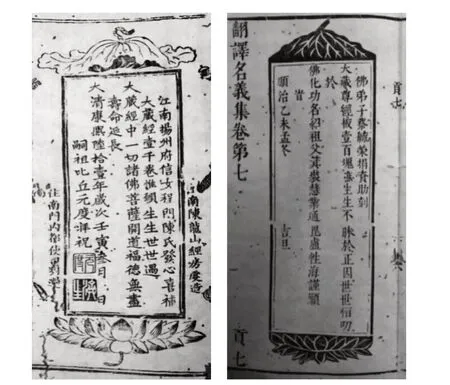

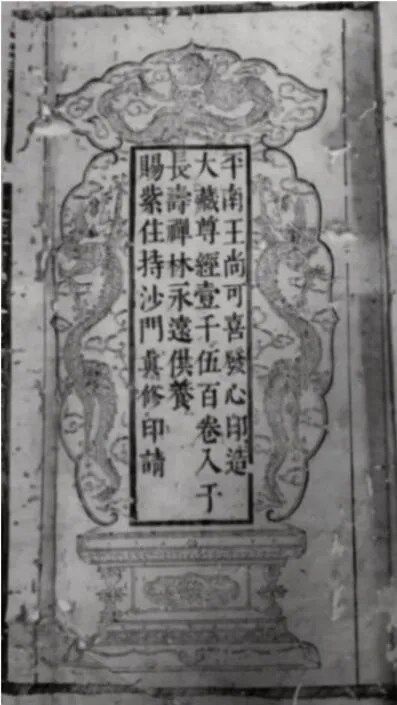

圖2 明早期碑牌式牌記

圖3 明末清初碑牌式牌記

碑牌式牌記中,有的外形如石碑,底座分兩層,厚重敦實、恢宏大氣,左右及上方祥云環繞(見圖2)。正德年間印本多數牌記皆有牌無記,或空文或內有墨筆題記。明萬歷年間是簡潔的圓角長方框形,四周雙邊無裝飾。而清初平南王尚可喜施經之牌記,與眾不同之處在于其左右及上方為飛龍環繞,上邊雙角微微翹起(見圖3)。以上3種牌記皆位于卷末,各占一折頁。有的牌記會在函首尾冊各出現一次,如清康熙六十一年牌記。最后一種是更加簡單的長條形,四周單邊,一般處于卷末頁之角落,文字更簡短。

2.2 時間、內容

此批佛經牌記時間跨度較大,包括萬歷十二年、三十七年、四十七年,順治九年、十年,康熙六十一年等,表明經卷流傳過程復雜,經歷了明萬歷到清康熙年補配而成。比如,《大寶積經》卷三十二,千字文編號始二,卷末有牌記:“信士何世英捐資二兩四錢,助刻大寶積經板三塊,祈保壽命延長,身體康泰,吉祥如意。順治九年十一月二十四日吉旦。”

牌記的內容多是記錄施經人籍貫、身份、捐資數額或施經數目、施經愿望等,有的包含了施主的生辰信息。施經人群廣眾,身份龐雜,包括從皇太后、王侯臣僚到普通信眾、佛家弟子等各階層,如平南王尚可喜、禮部尚書錢謙益。施經數目多寡不等,多至上千卷,少則半卷。例如,“路”字函《經律異相》卷九,卷末施經牌內刻:“江南揚州府信女程門陳氏,發心喜補大藏經壹千卷,惟愿生生世世遇大藏經中一切諸佛,菩薩開道,福德無盡,壽命延長。”《大方廣佛華嚴經疏演義鈔》卷二十九,卷末刻:“大明萬歷十二年七月吉旦,慈圣宣文明肅皇太后印造。”“闕”字函《大般若波羅蜜多經》卷五百二十,卷末施經牌刻:“平南王尚可喜發心印造大藏尊經壹千伍百卷,入于長壽禪林永遠供養。”雅十,《攝大乘論無性菩薩釋》卷十,卷末施經牌記:“信官李勇法名如福,捐資印大藏尊經伍百卷,入于長壽禪林永遠供奉。賜紫沙門真修印請。”“敦”字函《古德禪師真心直說》卷一,卷末牌記:“浙江紹興府山陰縣信士王應遴喜刻此經,補入報恩寺大藏永遠流通,愿借己壽一紀以延母任氏壽一紀,仍同往生極樂者。萬歷己酉中元吉上元陳士賢寫,奚子皋、萬應麒刻。”以上3個牌記揭示了所刻印佛經之捐藏地點,表明此批佛經在流傳過程中經歷了多個寺院收藏。

3 墨筆題記

題記是指附記于原文獻之上,記述文獻的年代、翻譯、書寫、校勘、版本、誦讀、流傳、供養、祈愿的文字[9]。館藏《南藏》較突出的一個特征是在每函末冊或每冊之卷尾出現沒有圍欄的墨筆發愿文或清點閱經題記。

3.1 發愿文題記

(1)發愿文題記時間。館藏《南藏》之愿文墨筆題記多在每冊或一函之尾冊卷末,時間皆為正德年,說明經卷乃正德年間各地施主施經時所題寫。比如,《大寶積經》卷三十,火十,卷末施經牌內墨記:“北京順天府大興縣南居賢坊居住,奉佛弟子王諫發心喜舍大藏經一部,永保平安,吉祥如意。正德十二年五月吉日。”經統計,明確標明為明正德年間信息的墨筆題記約570則,尚有一些雖未注明年代,但通過字體和用紙等特征,大致可推斷為正德年間印本。凡有正德年間墨筆題記之卷冊,從外觀看,卷冊紙質色白而厚,軟而密實,除個別卷冊因早年受潮而有霉變粘連現象外,多數經本品相良好,字體多為楷體。而前述刻有萬歷、順治、康熙年牌記之卷冊,字體多為宋體,紙質較薄而硬,偶有破損蟲蛀,與上述差別明顯。

(2)發愿文題記內容。此類愿文題記內容記錄了施經人籍貫、住址、姓名、施經數目或資財數額、施經愿望等信息,有的也寫明施主生辰等。比如,《佛本行經》卷七,千字文初十,卷末施經牌墨題:“蘇州府吳縣洞庭東山信士殷鏊施經一卷,正德十一年正月卄二日。”大多數題記記述了施主的愿望和施經目的,為個人或家族祈福者居多,有超度亡靈者,有求子嗣者,有祈求除病消災者,還有祈求生意興隆、路途順利者,等等。比如,《佛說無二平等最上瑜伽大教王經》卷五,斯七,卷末墨記:“大明國直隸蘇州府吳縣籍寓京武定橋東居住,奉佛弟子賀本深同男賀恕蕁,幸逢印造大藏尊經,發心喜舍資財印經二卷,祈保夫妻諧老康寧,吉祥如意者。”

(3)發愿文題記涉及的地域。此類施經題記中施主姓名前一般冠以戶籍或官籍或住址,涉及地域遍布全國,以江南居多,南京為最。比如,南京應天府上元縣織錦坊第六圖、南京應天府江寧縣瓦屑壩第一廂、南京太常寺犧牲所、應天府吳縣,等等。施經者籍貫為南京應天府者約占五分之四,這說明當時南京社會經濟發達,傳播交流廣泛,佛教文化興盛。需要指出的是,題記中所附施刻人的籍貫和居住地城市、村鎮、城坊等記錄內容,對研究古代行政區域規劃特別是城坊布局具有重大意義。

(4)施經人群。施經人群以普通信眾、俗家弟子為眾,或個人施經,或夫妻、家族共同施資。女性施經者不在少數。比如,《大乘大悲分陀利經》卷二,千字文編號賴二,卷末墨記題:“留守佐衛中中所信女賀氏妙能,南京留守前衛信女孫氏施經一卷,正德十年十一月二十日。”

3.2 揭示存藏地點之題記

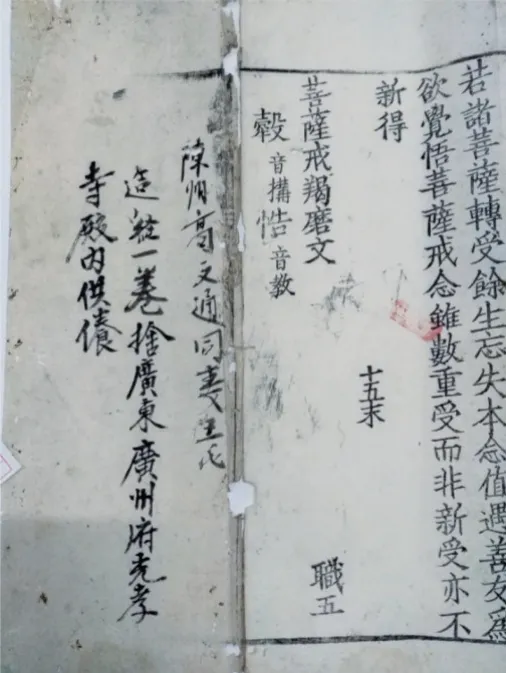

題記雖多,但揭示藏經地點的極少,僅見一則——“職”字函《菩薩戒羯磨文》,卷末墨筆題記:“陳州高文通,同妻王氏造經一卷,舍廣東廣州府光孝寺殿內供養。”見圖4。

圖4 揭示捐藏地點之題記

3.3 閱藏或清點題記

此批經卷多次出現僧人閱藏或清查之墨書題記,康熙八年出現的頻次最高,其次為康熙五十九年,康熙五十八年和乾隆五十四年僅各見一次。“列”字函《大般若波羅蜜多經》卷一百四十六,卷末除一則正德年間施經墨筆題記外,另有一則為清點內容之墨記:“康熙八年四月三十日,揭藏禪人了一。”從墨色可判斷為不同時期所題。還有同一冊之卷末同時出現兩則清點題記,為不同時期不同僧人所題。比如,“荒”字函《大般若波羅蜜多經》卷七十一,卷末墨記一為:“大清康熙八年四月十五日揭藏禪人了一。”墨記二為:“(康熙)五十九年正月初八日,比丘通戒沐手敬查。”說明此經卷在康熙八年和康熙五十九年分別由不同僧人進行過清點與閱看。雖無法認定清點行為是官府之命還是民間行為,但從側面反映了康乾盛世之時佛教文化得到更高的推崇和廣泛的傳播。

4 印章

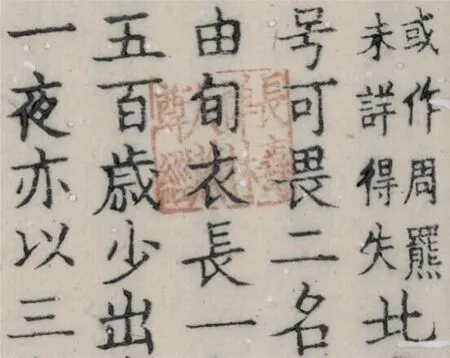

除牌記和墨筆題記外,此批《南藏》經本中的印章也值得一提。大部分經卷中鈐有一方朱文印章,一般同函中各卷次印章相同,也有個別同函不同卷次中出現不同印章之情況。印章位置多出現在第一、二折頁上,也有在第四、五折頁上的。經考辨,此批《南藏》經本上的印章約有6種款式,分別為:(1)長方形,上鈐“長壽禪林/大藏尊經”,雙行排列,長2.3cm,寬約1.2cm;(2)正方形,上鈐“元度”,邊長1.4cm;(3)正方形,上鈐“長壽/禪林/大藏/尊經”,四行排列,邊長約2.7cm,墨色有深淺之別(見圖5);(4)長方形,鈐“泉記”,長2.2cm,寬1cm;(5)長方形,鈐“藏經”,長約1.8cm,寬約1cm;(6)正方形,鈐“釋超俊印”,邊長約1.4cm,此印章僅在《雜阿毗曇心論》卷一出現。

圖5 “長壽禪林大藏尊經”印章

以上6種鈐印中,“泉記”“藏經”所在之卷冊,一般有正德年墨筆題記,正文為楷體,紙質較厚軟而色白;“元度”印章所在經卷,一般于函之首、尾冊卷末有牌記:“江南揚州府信女程門陳氏,發心喜補大藏經壹千卷,惟愿生生世世遇大藏經中一切諸佛,菩薩開道,福德無盡,壽命延長。大清康熙陸拾壹年歲次壬寅參月日,嗣祖比丘元度拜祝。”附有“大明萬歷十二年”牌記的經卷中,也常有“元度”之鈐印。有此牌記的卷冊約占五分之一,說明《南藏》流傳的年代已久,因刷印過多,損毀嚴重,很多板片不能使用,需要重刻或補板,在明末清初直至康熙末年,補刻此批《南藏》的數量是相當可觀的。

5 價值

5.1 文獻價值

牌記、題記和印章包含了大量的版本信息、淵源流布情況等,有助于了解館藏《南藏》的流傳和刻印狀況。館藏《南藏》之墨筆題記的時間皆為正德年,牌記時間從明萬歷年到清康熙六十一年,可知此批《南藏》流傳過程極其復雜,經歷了明早期至萬歷,中間有多次補刻,直到清順治康熙年補配。這些信息為全面了解館藏《南藏》的版本和流布提供了依據,有助于研究者對此批《南藏》進行多維度的研究。

筆者在整理過程中注意到許多關于印章的細節。比如,“面”字函《阿毗達磨集異門足論》10冊經卷,僅首冊第一紙鈐有正方形印章“長壽/禪林/大藏/尊經”,其他卷冊則鈐印“泉記”。這種現象傳遞了這樣的信息:當時寺院清查藏經時,發現有缺失或損壞的即予以補刻或修補板片刷印,或從他處搜集現成的印本加以補配。這種補配情況在其他經卷中也屢見不鮮,只是多發生在同函不同冊次中。類似情形在《禪宗頌古聯珠通集》卷八至十四中也有所反映,此函共七冊,冊二與冊四均鈐印“元度”,無牌記和墨題;其余五冊卷末皆附有正德十二年墨筆題記,每紙鈐印“泉記”;此外二種經卷的紙質也有差別。因此,有理由認為此函卷冊出自不同時代,經歷過不同的寺院收藏。以上信息對判斷《南藏》版本及源流等都有所幫助,值得進一步探究。

5.2 史料價值

館藏《南藏》牌記、題記和印章蘊含豐富的細節,對《南藏》淵源流布的探究、地方歷史人物關系的揭示等具有重要的史料價值。

正如圖4所示,題記所描述內容與廣州府光孝寺有關,雖然沒有注明年代,但依據其他信息如紙質、字體、版式,以及鈐印“泉記”等來判斷,應與正德年題記之經卷屬于同一時期。換言之,此部分經卷應為明正德印本。據史料記載,光孝寺是嶺南最古老的寺院,民諺有曰:“未有羊城,先有光孝。”原為南越王趙佗玄孫趙建德故宅。唐六祖慧能得法南歸,在此剃發受戒,并于寺中菩提樹下頓悟法門,光孝寺因此成為禪宗祖庭。南宋時易名光孝寺,相沿至今。據館藏清鈔本《光孝寺志》卷四之《法寶志》記載:光孝寺藏經始于宋,后年久散失;明正統年間頒賜全藏,至嘉靖時殘闕不全,有比丘圓赒命其徒通軾走京師購求補……在睡佛閣內共為函篋六百有四,以千字文編次字號,盈室充棟稱完備矣[10]。可知,寺志所載信息與上述題記所反映內容是吻合的。因此,可以大致作出如下推斷:此部分經卷在明嘉靖時已經存在于廣州光孝寺了。

再考《攝大乘論釋》卷九,卷末施經牌記:“川陜總督信官年、夫人覺羅氏,發心喜補四川成都府浄居寺大藏經貳千余卷及五百函套……大清康熙陸拾壹年歲次壬寅叁月日,嗣祖比丘元度頓首拜祝。”此牌記包含了豐富的史料信息。年羹堯(1679-1726),進士出身,官至四川總督、川陜總督、撫遠大將軍,后被銷官奪爵,雍正四年被賜死。任川陜總督時曾捐資施善奉佛。比丘元度,清代僧人,俗姓王,名尊素,少年放浪,晚依止靜慧院山翁大師剃度為僧,后住江都福緣庵,工詩,有禪意。此牌記與上文所述牌記:“江南揚州府信女程門陳氏,發心喜補大藏經壹千卷,惟愿生生世世遇大藏經中一切諸佛,菩薩開道,福德無盡,壽命延長。大清康熙陸拾壹年歲次壬寅參月日,嗣祖比丘元度拜祝。”最后署名是同年同月同一人,而施經地點一為揚州,一為成都。這些藏經如何流傳到光孝寺,“長壽禪林”所藏《南藏》與光孝寺有何淵源,這些問題值得探究。揭示這些細節有助于還原這一時期地方歷史人物的部分活動以及與此批《南藏》經典流傳之間的聯系。

平南王尚可喜及其施經牌記中提到的賜紫沙門真修,都是清初對廣東有極大影響的歷史人物。學界歷來對尚可喜頗有爭議,他是明清興亡的見證人,更是參與者;在清軍入關、平定南明王朝、撤三藩等重大歷史轉折關頭,他是關鍵人物,他經歷三朝,貴為平南親王。清初治理廣東26年,重建禮樂文教,大肆興辦佛事,廣建佛寺容納明末出家學者。尚可喜自捐俸祿重修南華寺、南海神廟、粵秀山、大佛寺等史實,史書都有記載。他還為女兒出家修佛而修建了檀度庵。這些舉措對佛教在廣東的傳播起了推動作用,從一個側面反映了清初廣東佛教之興盛。

真修,賜紫沙門,清初廣東名僧。順治七年尚可喜率兵攻陷廣州城,屠城殺人無數,真修募役購薪大東門外焚尸,是屠城廣州的見證者。后來真修與尚可喜的關系比較密切。這些蘊含在牌記中的史料細節為重現歷史、還原當時歷史人物關系提供了難得的史料補充。

6 結論與建議

館藏《南藏》九千余冊經卷中,約有一千冊附有牌記或墨筆題記,印章不計其數,反映了明代經濟繁榮,佛教文化興盛,刻書事業發達,對明至清初這一時期宗教、民俗、佛經流傳等方面的研究具有史料價值和文獻價值,值得發掘與利用。對館藏《南藏》文獻的整理與考析,將為相關研究提供文獻底本資源,為佛教經典文獻增添善本。隨著館藏《南藏》進一步整理與開發,它將成為廣東省立中山圖書館藏善本古籍中最大部帙的一部“鎮館之寶”。實現文獻資源的最大化揭示和利用、傳承和共享,是我們整理和探究《南藏》牌記、題記和印章的初衷。希望本文能拋磚引玉,引起學者對館藏《南藏》的研究興趣。

針對整理過程遇到的問題,本文提出以下思考與建議:首先是關于復本的著錄。此批經卷存在不同版本和多個年代補配情況,如何在電子表格中體現這些復雜性,面臨著困難。目前的做法多是將同題名者著錄成一條數據,而將重復的卷次單獨著錄成另一條數據作為復本。這樣做雖然便于統計經卷數量,但因無法區別版本而存在不足。其次是關于“多經同卷”的著錄。對同冊經卷中存在兩種以上多部經卷的情況,可行的辦法是直接將各經卷的題名分別著錄在題名項中,而在附注項注明具體函號及幾經同卷等信息,這樣無論是查詢檢索還是統計總量將能一目了然,簡單方便。另外,可以將館藏《南藏》所有牌記和墨筆題記進行數字化處理,建立“《南藏》牌記與題記”專題數據庫,采用圖文檢索形式,實現圖像和文字相互對照功能,既能讓研究者快速準確地查找到所需內容,又能避免原件受損,解決佛典保護和利用之間的矛盾。