憶恩師周暢先生

■陳永

20 18 年7 月26 日,廈門大學音樂系資深教授周暢(1931—2018)先生仙逝。同年第9 期的《人民音樂》,刊載了項陽撰寫的《音樂學界的“周暢現象”與廈大模式——追念先生》之紀念文章,該文中的追憶敘及周暢先生對項陽的因材施教培養過程,先生在廈大的研究生“四環教育”培養模式以及先生的主要學術成就和參政業績等等。

我作為周先生曾經的碩士生,對先生也有不同于項陽師兄的感知和認識。在2019 年7 月下旬,我去廣東大埔縣大麻鎮大留村考察了先生的故里,訪問了周氏宗親。學生通過田野調查,感知大埔縣悠久的客家文化和近代的紅色文化,以期從中尋得周先生仁德至善、愛生如子的修為所由,探尋先生心系家國、入世經世的思想之源。

所見、所聞,具象的回憶,抽象的意念,點點滴滴,奔涌心頭。

一、恩

人生的成長,常伴有他人的相助。這種相助不尋常,很關鍵,有可能影響人的一生,成為其棲居在世的“意義源”。

我于1995 年考入廈門大學音樂系,幸列周暢先生門庭,成為他的碩士生。先生把我領進了音樂學術之門,今日弟子所憶所思,首要感謝的是先生的知遇之恩和點石之教。

那時候的信息交流方式大都只有書信往來,考生對于知識、人性的感知與悟化全都藉助書本。當年的招生名額甚少(記得那年廈大全校只招120 名,音樂系計劃3 名,考上2名),能夠考上的,大都經歷過“懸梁刺股”的學習或是“程門立雪”的考驗,我更不例外。記得4 月份復試那天,我們兩個考生,面對五位老師“折騰”了一個上午。

當時,周先生說,師范大學畢業的音樂生文化課大都還可以,但在音樂專業方面還有欠缺。先生在面試時講的話,我入學后便一一去執行。我在音樂本體的學習上花了許多功夫,尤其對音樂創作理論、鍵盤和聲、即興伴奏等方面投入了不少的精力。研究生沒有開設的課程,我便參與到本科生中一起學習,曾在歌曲創作大賽中獲得過獎勵。

“愛生如子”,是我們在那個年代對師生關系的一種溫情表述,也應該是很普遍的事實。

廈大藝術學院音樂系當年的兩位導師(周暢、方妙英),帶了3 個年級的研究生共8 名,每逢過節,同學們都會被老師邀請到家中去聚餐、交流,暢享美味,欣賞音樂。賞心樂事中,忘卻了煩憂,免除了思鄉之苦。指導小組的幾位恩師,對學生總是笑瞇瞇的,長者慈祥的呵護,使我們倍感幸運和幸福。

我所見的周先生是一位敏于行而寡于言的學者,勤于治學,嚴于持教。弟子每當遇見的,又是慈面祥目、溫言善心的先生。在學習期間,先生只給我有過一次正式的“批評”——他希望我改正我性格中的某一弱點。事實上,先生看得很準,他指出的弱點,正是影響我一生發展的“瓶頸”。當時先生說得很淡然,我聽從了先生的建議并逐漸改正,正向著好的方向發展。

與周先生待人的仁善、委婉風格不同,師母田壽齡(1931—2019)老師對我們的關心又是熱心快腸的另一種風格。師母知道我的后方還有家口,會有不小的生活壓力,遂給我介紹一些家教或社會音樂講座等,伴我順利熬過了物質貧困而精神充實的三年。①

1998 年6 月11 日下午,周先生給我上了畢業之際的最后一課,對我談及理想、學習、工作、生活、交往的諸多事情。先生對弟子的愛護、鼓勵和不舍之情都在言語間,融化和溫暖著我的心。先生給我的臨別贈言是“胸懷大志,實事求是”。先生是這樣為楷,我亦如此追隨。此贈言,是我后來學業成長中的精神動力,一直鞭策和砥礪著我前行。

先生有“點石”之教,弟子非有“成金”之效,但師恩師訓,當銘記終生。

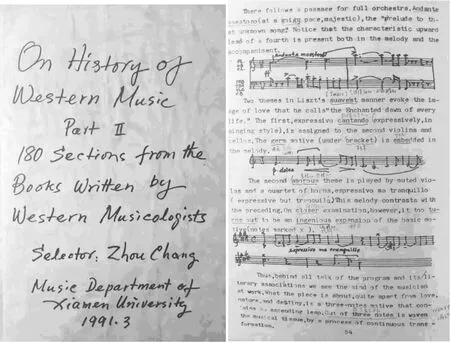

周暢編《西方音樂史》(英文版)教材封面、內頁(手抄本,1991)

二、師

周暢先生的教學生涯和學術研究,其主軸是中國音樂史。他是1982 年煙臺“全國高師中國音樂史暑期講習班”的主講導師之一。

自1980 年代之后,中國學界的人才流動線路和學術版圖較之前產生了很大的改變。相對于京、滬等學術重地,廈門顯得有些偏塞,深度的學術交流相對較少,周先生的影響,主要體現在他的教育思想和教學過程中。先生把他最后二十余年的全部精力都用到了廈門大學音樂系的管理、教學、培養人才的系列工作中以及社會音樂文化的建設事業中。

周先生個人的學術研究,融匯了古今中西的綜合體系。他在武漢音樂學院任教時(1956—1985)編寫了《中國音樂史》,后在廈門大學任教時又編寫了《西方音樂史》(英文版,1991),出版了專著《音樂與美學》(2001)、《中國現當代音樂家與作品》(2003)等。

周先生給我們講“西方音樂史”時采用全英文教材,使用英語口語教學,只有在遇到部分長句、生僻詞匯和晦澀難懂的地方,才間插進少許漢語翻譯。期中考試,先生讓我們用英文進行音樂史的交流研討會,同學之間提問、回答都必須用英語。那時,雖然我們的英語大多很蹩足,但在先生引領和鼓勵下,學習都很投入,收效亦很大。其后數年,先生的多位弟子考上北京、上海等地院校的博士生,與先生率先推行的專業英語教學有著重要的因果關系。

周先生研究音樂史學,始終以歷史文獻為據,結合深入細致的音樂本體分析,還借鑒西方藝術學理論,系統地研究了《胡笳十八拍》、福建南音以及現當代中國作曲家的系列作品。

周先生在論文《不拘一格,廣些、深些、精些》(1982)中闡述了對于中國音樂史研究和寫作的幾點看法,都是他多年思考和實踐的學術問題。該題目,已經對先生自己的學術的廣、深、精,做了一個很好的注解。

周先生的上述治學經驗,早已施行到他的研究生培養訓練教學中。他圍繞音樂理論學科中的古- 今、中- 西、技- 藝等幾種主要關系,構建了音樂理論與音樂本體相結合、融匯古今中西音樂文化于一體的教學體系。

“不精一技不談藝,不通一藝不談美”,這是先生時常告誡我們的。他認為,音樂理論研究是以史學為基礎,通過音樂的分析,最終上升到音樂美的闡釋。所以,音樂理論研究的基石是音樂本體(音樂技能、音樂作品),不管研究中國古代、近現代音樂,還是西方音樂,離開了音樂作品,理論研究都是空談。

“觀千劍而后識器,操千曲而后知音”,這是先生提醒我們平時要多看多聽,練就音樂的千里眼和順風耳,美,自在其中。周先生上課,總要帶來各類音樂性的資料:有文獻、曲譜、音像資料等。那時所用的音像都是盒式錄音、錄像帶,大多是先生自己在家通過電視節目轉錄的,體裁多樣,內容豐富,拓展和輔助了教學。每次上課前,我們都要提前去先生家,幫他把這些資料扛到教室。先生為了教育,為了學術,用心、用力,在多樣化的教學訓練中,推進音樂史的學習和研究。

先生講課,理論與實踐結合緊密,音像聽辨結合音樂分析,貫穿于中國音樂史的每一章節中,我記憶最深的是講《胡笳十八拍》和白石道人歌曲。先生都會示范給我們大段的吟唱,還要布置我們課后背唱。每周都要背唱大量的中國古代歌曲(還有方妙英先生布置的民歌),當時感覺好苦啊!但是,對我們后來的教學工作、學術研究甚至音樂生活,其影響都是深遠的。

周先生的中國音樂史教學,堅持古今貫通。對20 世紀中國音樂史的教學,先生主要以重要作曲家及其作品,作為貫通歷史的主線。當他講解中國近現代作曲家時,大都是現身說法,感同身受。我記得,當講到作曲家冼星海時,先生完全回到了他自己曾經飽嘗艱辛的抗戰歲月,出入歷史現場,把冼星海及其音樂精神,講出了我們前所未有的“質感”和“骨感”。先生帶領我們泛聽了冼星海的大部分聲樂作品后總結認為,冼星海的《黃河大合唱》中的《黃河頌》《黃河怨》具有歌劇詠嘆調的性質。先生說,假若當時能有好的歌劇腳本和好的藝術環境,冼星海定能夠寫出經典的歌劇作品來。

桃李不言,下自成蹊。周先生對廈門大學音樂教育事業的設計、運籌和踐行,付出與收獲同在,業已得到學校領導的高度評價:“對音樂系的建設做出了重大貢獻”;他先后獲得多項榮譽:1992 年獲國務院頒發的政府特殊津貼,表彰其“為發展我國高等教育事業做出的突出貢獻”,1995 年獲廈門大學優秀研究生導師稱號,1997 年獲曾憲梓教育基金獎勵,等等。②

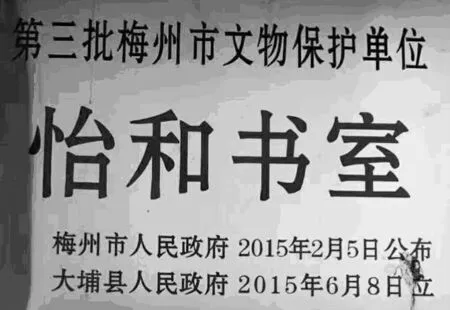

廣東省大埔縣大麻鎮大留村周家圍屋

怡和書屋

三、先生

“先生”這個稱謂,不論是狹義的,還是廣義的,對于周暢先生來講都是名實相符的。他是老師,是仁者,也是入世經世的知識分子。

廈門大學的校訓是“自強不息,至于至善”,對照于此,弟子仰視周先生的一生亦正是在此勤、善的路上躬行不息,更以勤、善的修為要求殷切教育學生。

入學之初,先生對我的第一訓誡是要“自強不息”“三年學出五年來”。先生對學生嚴中有愛,對身邊的人,不分貴賤,都充滿仁德善心。

仁善的周先生,自帶不怒而威的人格。我總難忘,先生上課時那寬仁和悅的顏面,還有其后給人的敬畏感。先生講課中,時有停頓,向我們提出一些問題的間歇,先生會站起身來,緩緩側身,眼光向窗外的海邊望去,留給我們思考的時間。在學生每次擔心答問出錯時,先生卻并不問責,只是點點頭,微微一笑,繼續講開去。這顏面,勝似千言萬語,無形中催促著我們加倍努力。

在校學習時,我所理解的周先生更多的是一位教育家、學者、士人、仁者。直到在他的追悼會上看到學界之外發來的電唁和前來吊唁,有從國家到地方的各級人士等。原來,先生作為原福建省政協副主席、福建省致公黨主委,參政議政,為國家為社會獻策獻力,做了很多經世有益的事情。

作為全國政協委員,周先生在每年政協全會上,都要提出一些提案。在音樂方面,周先生曾提出加強建設中央音樂學院、上海交響樂團等國家級音樂機構的提案,分別被文化部和上海市政府采納;提出搶救河北省固安縣屈家營音樂會珍貴古樂的提案,被河北省人民政府采納。其他各方面的提案,還有《關于為保護歷史文化名城立法的建議案》《對引進外資直接投資應能優化我國經濟結構和保障我國經濟安全案》《關于正確引導消費者選用國貨案》《關于拓寬對外宣傳渠道的建議案》等。③先生代表致公黨為福建政協的特別提案《既堵又疏,做好新移民工作》,獲得1999—2001 年度福建省政協優秀提案。④先生還撰寫有在全國政協會議上的書面發言稿,如《在危機中把握引資機遇》《把握內需幅度,做到投資適度,爭取效益優度》等,發表于《人民政協報》和《世紀之光》。⑤

先生在教育過程中,亦貫穿著經世思想。課堂上,除了音樂的專業施教,還有更多的公民教育、人格教育。他常給我們講,藝術家應該以多種眼光看世界,適當自然地關心和觸及政治,有助于我們對社會的理性認識,有助于藝術學科的觀照性發展。先生還將他的經世致用思想,延伸體現在學術研究中。他關注當代,褒揚和研究那些書寫時代精神的現實主義音樂家及其作品。從先生的學術成果來看,他早期專注于中國古代音樂史學與美學。進入新世紀后,先生對中國當代音樂文化的現實主義傳統也非常關注。他在《中國現當代音樂家與作品》(2003)一書中,用了大量的篇幅,研究和評論當代中國的“主旋律”歌曲,如《我和我的祖國》《在希望的田野上》《我愛你,中國》《愛我中華》《春天的故事》《走進新時代》等等。

周先生的藝術政治觀,他的家國情懷,與他所經歷的變革時代、他的家族起落和個人學養等都密切相關。先生祖籍河南,晉代南遷福建,再后又遷至廣東梅州的大埔縣。如今的大埔,青山綠水中,掩映著白墻灰瓦的客家老式圍樓。大埔客家人所建的新式屋樓都會有一個樓名,其命名中總包含有傳統價值觀念的一些字詞,如:德、賢、福、安、和、貴、賢、良等等。周先生家的老屋始建于1918 年,名為“怡和書室”,也是傳統的圍樓結構,現已成為梅州市的文物保護單位。圍屋正門兩邊的墻上,豎式書寫著八個大字“怡情悅性”“和氣致祥”,右左相對應,“怡”“和”之間,彰示出房主人的價值取向與審美追求。

周先生曾經就讀過的大埔縣大麻中學,也是香港著名實業家田家炳的母校,此校有著優秀的文化傳統和優良的教學質量,歷代人才輩出,是大埔縣如今保存著完全中學建制的少數幾所鄉鎮中學之一。從大埔縣深厚的文化傳統及其有序的古今文化承遞進程中,我也看到了周先生仁德修為經世思想的所來與所去。行走在先生故里,我所理解的周暢先生,對我們這些學生的教育是禮樂相成、知行合一式的傳統教育:樂教——禮樂同輝;文教——大文化傳統;行教——經世致用。

在《中國當代美學名人志》一書中,較為全面地敘述了周暢先生的人生經歷、學術成就、政治抱負和審美趣味等,其中有“美學答問”10 問,第3 問是“我對當前美學走向的看法”,周先生的回答是:

古往今來,美學都是多走向,此乃必然,今后亦如此。我個人認為最好的走向是以馬克思主義為指導,吸收中外古今之精粹,以無限宇宙的廣闊人生實踐為根基,解放思想,實事求是,努力構想,獨出心裁,走自己的路。⑥

這段話,綜其大體,可看成是周先生自己的人生觀、世界觀、教育觀、學術觀和知行觀的概括性表達。

周暢先生之于我,可謂面諭三載,示教千則。而今我漸明白,是一位客家賢達點化了一個土著巴人,緣遠而恩啊!滴水之恩當涌泉相報;我之學途,當涌無盡時……

那風,還在廈海漫步;

那云,仍在鷺島徘徊;

先生,永在至善的路上;

師恩,長留弟子的心中……

1997 年,周暢在全國政協大會上發言

①修改此稿時,又添悲戚:師母田壽齡老師于2019 年9 月15 日在廈門仙逝。先生與師母,在天堂相聚,依然持續著他們的仁善,化育桃李,恩澤學人。

②陳京元《致公黨人的風采》,北京:中國致公出版社1999 年版,第74—78 頁。

③⑤陳金元《致公黨人的風采》,北京:中國致公出版社1999 年版,第77頁。

④《福建政協60 年》,福州:福建人民出版社2009 年版,第38 頁。

⑥《中國當代美學名人志》,北京:光明日報出版社1997 年版,第389頁。