人腦如何處理語言

丁國盛

語言是人類大腦的一種獨特功能。盡管動物之間也能通過特定的方式相互交流,如鳥類的鳴叫、蜜蜂的舞蹈等,但就其表達意義的豐富性和表達形式的復雜性而言,動物的“語言”與人類語言無法相提并論。研究者們相信,自然進化使人類的大腦具備了處理語言的獨特能力,并稱之為“l(fā)anguage-ready brain”(準備好處理語言的腦)。換句話說,就學習語言而言,人類嬰兒和動物幼崽的大腦在出生時就有著天然的差異。這可以解釋為什么在合適的語言環(huán)境中,人類幼兒可以輕松學習一門或多門語言,而動物則不能。

人腦是如何處理語言的呢?回答這個問題并不容易,原因是人腦在頭蓋骨中,其內部發(fā)生的過程無法直接觀察。直到19世紀下半葉,人們對這個問題才有了一些初步的認識。

早期認識:基于腦損傷病人的發(fā)現

大約160年前,法國著名外科醫(yī)生布洛卡(Paul Broca)首先報道了一例失語癥患者。該患者除了能發(fā)“tan”這個音之外,不能清晰發(fā)出任何其他的語音,但理解語言沒有問題。患者去世后,布洛卡對他進行了尸體解剖,發(fā)現他的左側額下回后部的腦區(qū)發(fā)生了萎縮。之后布洛卡又搜集了十幾例類似的失語癥患者的尸體解剖證據,發(fā)現發(fā)生病變的腦區(qū)差不多都在相同的部位。因此他得出結論,人類的語言產出與這個腦區(qū)密切關聯,之后該腦區(qū)被命名為“布洛卡區(qū)”。

十幾年后,德國神經科學家卡爾·威爾尼克(Carl Wernicke)報告了另一個重要的大腦語言功能區(qū)——威爾尼克區(qū)。威爾尼克區(qū)位于左側顳上回的后部,該腦區(qū)的損傷會導致病人的聽覺語言理解困難,無法聽懂別人說話的意思,但語言產生能力沒有受到明顯的影響。之后研究者發(fā)現,位于顳頂交界的角回出現損傷時,會出現“詞盲”的現象,即基本視覺能力沒有問題,但無法正確讀出單詞的現象。這意味著,這個腦區(qū)在從詞形到讀音的轉換中扮演了重要角色。

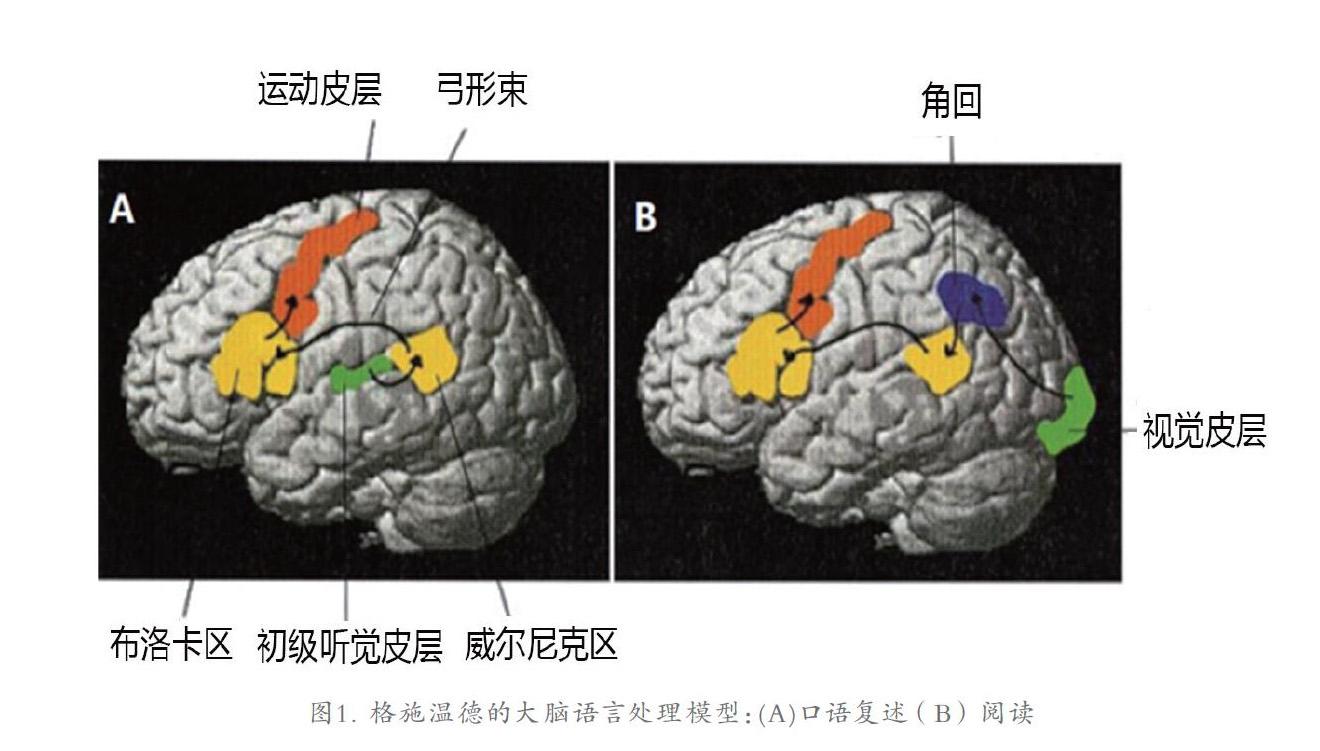

總之,早期揭示人腦與語言關系的證據主要依賴對腦損傷病人的觀察。美國行為神經學家諾曼·格施溫德(Norman Geschwind)總結了前人的研究,描述了大腦進行口語加工和閱讀的具體過程(圖1為示意圖)。在口語理解和產生中(例如:復述別人的一段話),聲音信息首先傳遞到大腦顳葉的顳橫回(又叫赫氏回),這個區(qū)域被稱為初級聽覺皮層,接受來自聽覺器官的神經信號。然后神經信號進一步傳遞到威爾尼克區(qū),在這兒完成對聲音信息的理解過程。之后,神經信號沿弓形束傳遞到額葉的布洛卡區(qū),在這兒完成發(fā)音的編碼工作。弓形束是連接布洛卡區(qū)和威爾尼克區(qū)的神經白質纖維束,在語言處理中扮演著重要角色。布洛卡區(qū)完成語音的發(fā)音編碼后,神經信號進一步傳遞到中央前回,負責支配發(fā)音器官工作的運動皮層。然后由運動皮層發(fā)出指令,指揮口部發(fā)音器官發(fā)出相應的語音。這樣,從聽到和理解別人的語音,到發(fā)出自己語音的過程就完成了(圖1A)。

閱讀過程與口語加工過程有相同的神經信號傳遞過程,也有不同的過程。與口語加工不同,在閱讀過程中,文字信息首先傳遞到位于大腦后部枕葉的視覺皮層,然后再傳遞到角回,完成從詞形到語音的轉換。之后由角回傳遞到威爾尼克區(qū),再沿弓形束到布洛卡區(qū)及運動皮層。后面這一部分神經過程,就與口語加工相同了(圖1B)。總之,格施溫德清晰地描述了兩種基本的語言處理形式——口語加工和閱讀在大腦中是如何完成的,為后人理解大腦如何處理語言奠定了良好的基礎。

現代認識:基于腦成像技術的新進展

自20紀80年代之后,人們開始采用一類被稱為“腦成像”(brain imaging)的新技術來研究人腦如何處理語言,大大擴展和深化了對這個領域的認識。常用的腦成像技術包括功能磁共振(fMRI)、正電子斷層發(fā)射掃描(PET)、腦磁圖(MEG)等。這類技術有一個共同的優(yōu)勢:可以在無損傷的條件下,觀察正常的人腦是如何工作的。借助于腦成像技術,人們對人類如何處理語言的認識已經有了很大的不同。概括起來,主要包括以下方面:

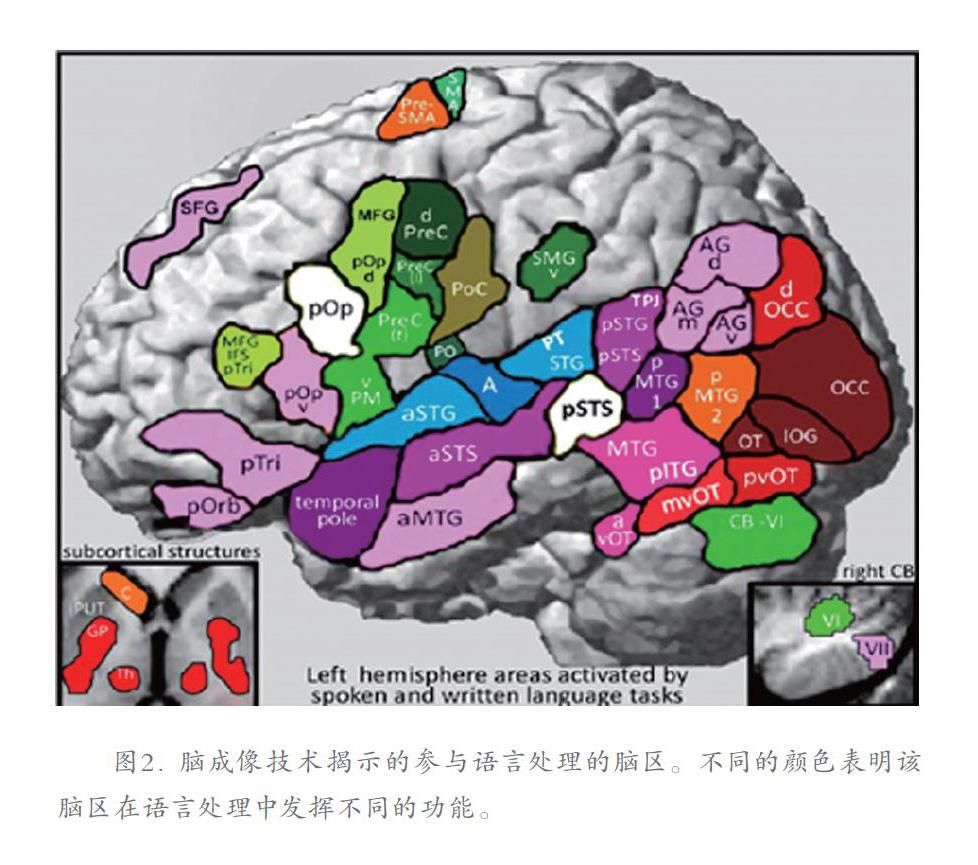

首先,參與語言處理的腦區(qū)并不限于像布洛卡區(qū)、威爾尼克區(qū)和角回這幾個關鍵腦區(qū),而是有廣泛的腦區(qū)參與。英國倫敦學院大學的認知神經系統(tǒng)科學家凱西·普萊斯(Cathy J. Price)對近30年的語言腦成像研究進行了總結,發(fā)現除了布洛卡區(qū)、威爾尼克區(qū)和角回等經典語言區(qū)之外,還有其他眾多腦區(qū)也參與語言處理,包括緣上回、顳中回、額中回等。除了左側大腦,右側大腦的不少區(qū)域,以及小腦、丘腦、基底節(jié)等皮層下腦組織也參與了語言加工(詳見圖2)。而且,這些腦區(qū)中也不乏負責感知覺、運動等基本生理功能的腦區(qū)。這些腦組織還存在一定的分工,在語言處理中擔負了不同的作用。

由此可見,大腦處理語言的工作機制遠比最初想象的要復雜得多,而且語言功能的發(fā)展也建立在感知覺、運動等基本生理功能的基礎上。因此,發(fā)展好語言功能需要以豐富的感知覺、運動經驗為基礎。

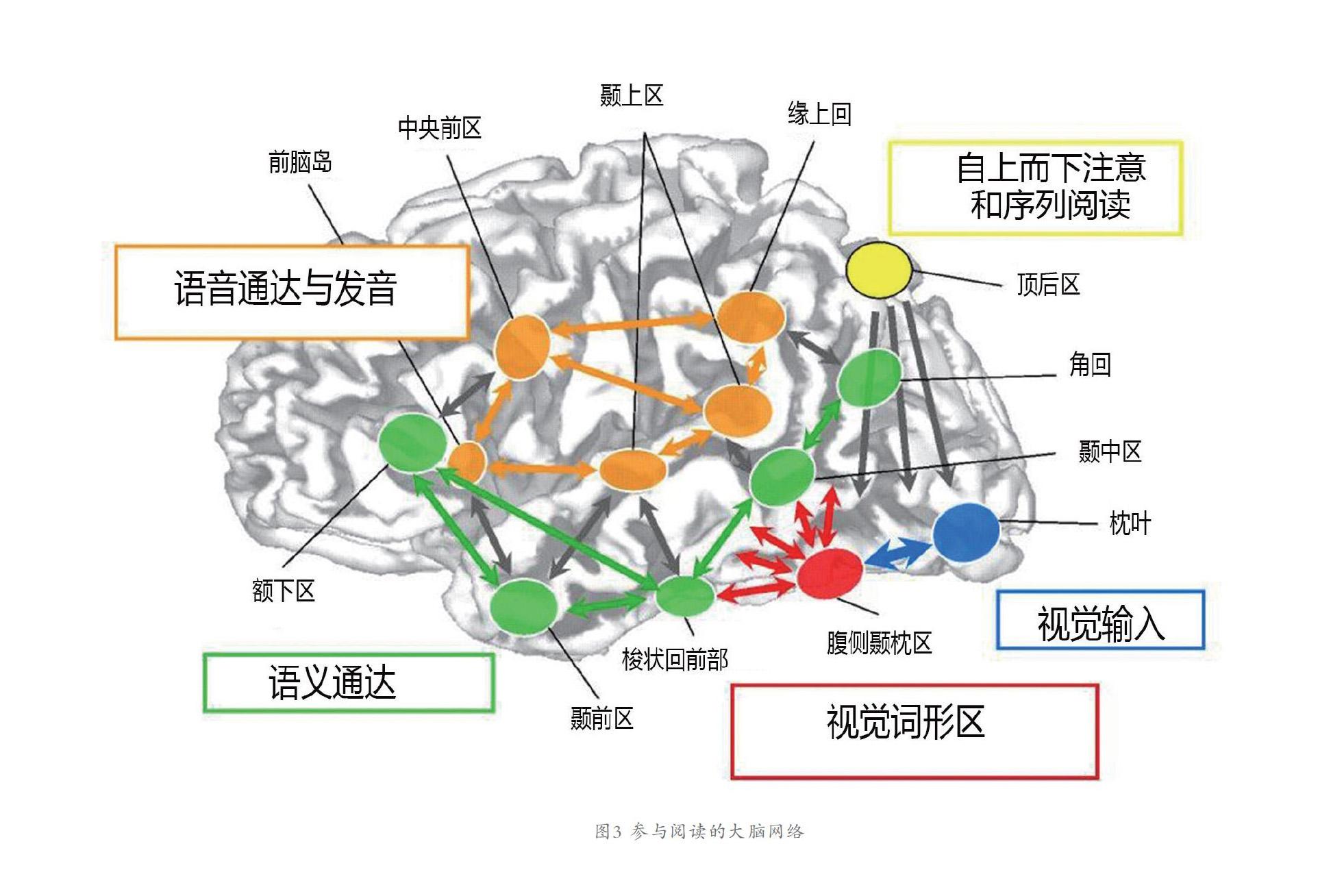

其次,參與語言處理的這些腦區(qū)并不是獨立工作的,而是相互組織起來,形成了用于處理語言的神經網絡。而且這個網絡還可以進一步區(qū)分為不同的子網絡,分別處理不同類型的信息。法國認知神經科學家斯坦尼斯拉斯·迪昂(Stanislas Dehaene)描繪了一張大腦中如何進行閱讀的示意圖(圖3),來說明參與閱讀過程的相關腦區(qū)是如何組織的。如圖3所示,這些參與語言的眾多腦區(qū)相互聯系,形成了一個網絡。這個網絡中包括語音子網絡(橙色),負責處理語音識別和語音產生等工作;語義子網絡(綠色),負責語義理解。除此之外,大腦腹側枕顳區(qū)(即梭狀回中部)在文字處理中非常重要,被稱作“視覺詞形區(qū)”(紅色)。另外,圖3中也顯示了詞(字)形輸入會首先激活的枕葉區(qū)(藍色),以及負責注意功能的后頂葉區(qū)。總之,相關腦區(qū)組織成不同的信息處理網絡,來處理不同方面的語言信息。當然,不同的子網絡之間并非相互隔離的,而是存在復雜的相互作用和相互影響,是以一個整體的語言神經網絡發(fā)揮作用。這個網絡的形成并有效地發(fā)揮作用,離不開大量的學習和練習。

再次,神經信息在大腦中的傳遞也不是單向的,而是多向交互的。在語言處理的神經網絡中,某一個腦區(qū)既接受來自多個其他腦區(qū)的神經信號,也向多個腦區(qū)發(fā)送信號。而且信號的傳遞也不是一次性完成的,而是在不同腦區(qū)間多次往返。很多時候,多個腦區(qū)會同時活躍,并引起其他腦區(qū)的相繼活躍。這種現象被稱為網絡振蕩。總之,大腦處理語言的工作方式如同一支交響樂隊,不同的腦區(qū)既分工又合作。有的腦區(qū)(像布洛卡區(qū))發(fā)揮更關鍵的作用,所以在語言處理中可能持續(xù)保持活躍,有些腦區(qū)則隨著加工進程而加入和退出。但一曲和諧的奏章,離不開每一種樂器適時而恰當地發(fā)揮其作用。

展望與啟發(fā)

關于大腦如何處理語言的研究,至今仍是認知神經科學領域的熱門。一方面,語言處理可以進一步分解為不同的通道(如視覺、聽覺)、不同的層次(如字、詞、句、篇)和不同的方面(如字形、語音、語義、句法等),有著豐富的探索空間;另一方面,研究設備和儀器不斷升級,數據分析技術日新月異,相關領域如數學、信息科學、人工智能等學科的新進展也不斷引入語言腦機制的前沿研究。這些因素都推動了該領域的興旺和發(fā)展。2019年10月4日,頂級學術期刊《科學》(Science)刊發(fā)了以“語言和腦”(Language and the brain)為主題的特刊,內容涵蓋了語音學習的進化、句篇加工、句法與語義整合、從口語加工到社會交往等諸多領域。無獨有偶,2020年4月20日,另一頂級期刊《自然神經科學》(Nature neuroscience)也發(fā)表了一篇考察人類語言功能的結構基礎——弓形束進化的文章,對猴子、類人猿及人類由聽覺皮層發(fā)出的白質纖維特征進行了比較,為揭示大腦弓形束的起源和進化過程提供了證據。這些文章的發(fā)表也說明這個領域的研究正方興未艾。隨著研究技術的發(fā)展和研究層次的深入,人們對這個問題的認識還會不斷深入。

人腦如何處理語言的相關研究也為語言教學和教育提供了啟發(fā)。比如,口語加工及閱讀過程依賴一個復雜而高效的神經網絡,這個網絡需要經過大量的學習和練習才能發(fā)展起來。因此,充分的學習和不斷的練習是必要的。另外,口語或閱讀技能的不足可能是語言網絡的某些部分或子網絡存在缺陷,進行細致的診斷和有針對性的訓練能起到更好的效果。