調腔曲牌研究若干問題辨正*

沈 翊 吳宗輝

(上海音樂學院 研究生部, 上海 200031;浙江大學 古籍研究所, 杭州 310028)

調腔是流行于浙東一帶的高腔劇種,明末便有演出記載(見張岱《陶庵夢憶》),現因僅存于浙江新昌一隅,又稱“新昌調腔”。調腔劇目眾多,曲牌遺存豐富,部分傳統劇目仍采用“一唱眾和”的“干唱”形式來演唱,風格古樸典雅。2006年,新昌調腔被列入首批國家級非物質文化遺產名錄。

有關調腔音樂的研究成果,除方榮璋《調腔樂府》(新昌調腔劇團1982年編印)、呂濟琛《調腔初探》(《戲曲研究》第7輯)等的一般性介紹外,系統的研究僅見羅萍、華俊的《新昌調腔的劇唱結構》①中國戲劇家協會浙江分會、浙江省藝術研究所等編:《浙江戲曲音樂論文集》第五集,1992年,第66—111頁。一文。《中國戲曲音樂集成·浙江卷》“新昌調腔概述”和羅萍《紹興戲曲史》(中華書局2004年版)第三章第三節“調腔的劇唱”,都是以《新昌調腔的劇唱結構》為基礎編寫而成的。就研究材料而言,各家莫不以調腔作曲者方榮璋(1927—1986)所編《調腔曲牌集》八部(1963—1964)和《調腔樂府》七卷(1982)為據,然而,《調腔曲牌集》《調腔樂府》在曲牌處理上實有不少失誤,直接影響了相關研究的準確性。本文即從考訂《調腔曲牌集》《調腔樂府》的失誤入手,嘗試廓清調腔曲牌音樂的一些基本問題,以期推動相關的研究。

一、《調腔曲牌集》《調腔樂府》曲牌失誤及考訂

方榮璋先生根據調腔老藝人的演唱,撰成《調腔曲牌集》《調腔樂府》,資料珍貴,但在曲牌記錄上存在較多的問題。所幸調腔目前尚有數量相對可觀的清代民國抄本存世,這些抄本見藏于新昌縣檔案館、復旦大學圖書館等處,是具有重要研究價值的第一手資料。下文將參照調腔抄本,對《調腔曲牌集》《調腔樂府》曲牌處理的失誤之處加以辨正。

(一)曲牌名題寫有誤

曲牌名題寫有誤主要表現為曲牌名誤題和分合不當,舉例分析如下。

曲牌名誤題主要指曲牌名張冠李戴、名稱不確。例如《調腔樂府》卷三收有不少罕見曲牌名,但大部分實為常見曲牌的誤題。如出自《四元莊》的“剔尾燈”“醉風陰”“揚州序”“墨令”“刻蓉塤”“熟像好”“一麟令”共七支例曲,實當作“剔銀燈”“醉春風”“梁州序”“蠻牌令”“劉潑帽”“越恁好”“縷縷金”,系因光緒二十六年十二月(按,此時公歷年已是1901年)楊德□《四元莊》吊頭本(案卷號②此案卷號為新昌縣檔案館檔案編號,下同。“吊頭本”是只抄曲文,為后場樂師所用的腳本。:195-1-147)的訛誤或模糊而誤題。其中,所謂“刻蓉塤”的前五句,實系《四元莊》文本里前一曲【皂羅袍】第五至九句的誤入③相關曲文為:“(貼旦唱)【皂羅袍】堪憐空思那晨昏,憔瘦容顏飄蕩魂。忘餐廢寢心思忖,如醉如癡不顧身寒溫。(外上)(唱)看他才貌,少年青春;遭此狼狽,膏肓病困。叫人兀突無憑病。(白略)【劉潑帽】(外唱)潘王世襲治國政,忠孝家蓋世簪纓,青年少貌多俊英。不幸今朝癡病深。【前腔】(貼旦唱)慷慨大義正人倫,遭患難蹭蹬命運,(白略)(外唱)心神恍惚神不定。(白略)(唱)早難道為著相思害女身。”曲文參照抄本校訂,下同。按《調腔樂府》誤以“看他才貌”至“早難道為著相思害女身”為所謂“刻蓉塤”。;“熟像好”“一麟令”兩者重見于《調腔樂府》卷二,正題作“越恁好”和“縷縷金”。

又如《調腔曲牌集》古戲之部二《賜馬斬顏·賜馬》“中原宰相”和“心中暗想”兩曲,曲牌名題作【駐云飛】,但詞式與【駐云飛】迥異,應據《古城記》第十五出《賜馬》訂作【出隊子】④“中原宰相”曲曲譜參見參考文獻[4],第117頁;華東戲曲研究院編《華東戲曲劇種介紹》第五集附錄一(新文藝出版社1955年版,第115—116頁)收有“心中暗想”曲曲譜,題作【北六幺令】。按,【六幺令】詞式與【出隊子】稍近,題名或致互誤。,如此便與調腔南【出隊子】的詞式和用法(用作角色上場的沖場曲)相吻合。

曲牌名分合不當主要指同一曲牌誤拆為多段、曲牌句數遺落、甲曲誤入乙曲的現象。例如《調腔樂府·套曲之部》將《雙玉配》第十號【梁州第七】“兒雖是嫩柳嬌娥”一曲拆分為【梁州第七】【千秋歲】【畫眉序】三曲,與抄本僅題【梁州第七】不符。①“號”是調腔戲分出單位,第十號即第十出。該【梁州第七】全曲為:“(貼旦唱)兒雖是嫩柳嬌娥,當日個女木蘭代父輔佐。單身的親向邊關,有誰個因依識破,因依識破?(白略)(老旦唱)今日個香車馨郁,寶扇初開,三星喜祝。少刻時準備香茗滿金波,莫使他醉酩酊兩眼認糊模。(貼旦唱)喬打扮假男子香塵步蹙,假斯文、知書達禮多,(白略)(唱)這根緣有誰知么?(白略)(唱)莫使他因依猜破,露機關羞臉難躲,羞臉難躲。(白略)(老旦唱)這的是暗機關,移星換月措。掩耳偷鈴是有反復,因依難說其情局。”《調腔樂府》以“今日個”至“羞臉難躲”為【千秋歲】,余下為【畫眉序】。按,調腔曲牌結束時常用重句,而因插白、情感轉換等也會出現重句,《調腔樂府》似有些拘泥。又如《游龍傳》第十號【錦纏道】之后的曲文:

(正生上)(唱)【普天樂】正冠裳問安好,進南樓、問余老。說什么起義七星,同甘苦布衣舊交。(白略)(唱)令人怒惱,國法不容饒。他律犯蕭何,齊赴云陽道。(白略)(老旦唱)丹心照,頂天立地護當朝。秉丹心何懼那槍刀,一個個南征北討。(白略)(唱)你可也仔細猜摩訪察奸刁,問清濁江山自保。(白略)(正生唱)為巡街禍苗,披發小兒曹,直恁的縱橫胡鬧。(白略)(唱)釁起無端威風浩浩,竟把那國法輕藐。(白略)(老旦唱)豈不聞傾國傾城,花媚月妖,褒姒三笑,直恁胡鬧?嘆祖業開基,晝夜苦勤勞,晝夜苦勤勞。②參見《游龍傳》吊頭本,新昌縣檔案館案卷號:195-1-109(5),第66—68頁。

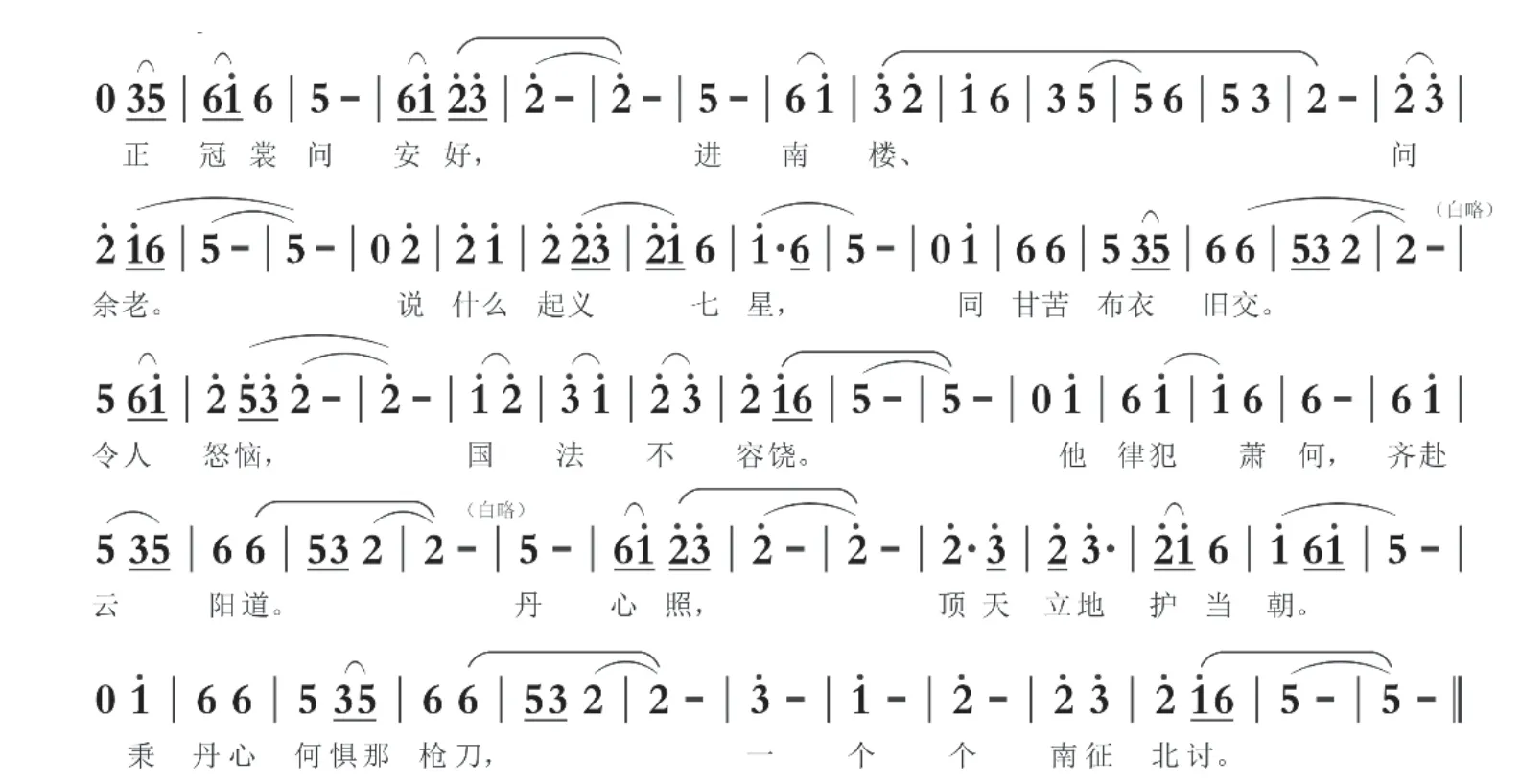

《調腔樂府·套曲之部》以“正冠裳問安好”至“一個個南征北討”為【普天樂】(圖1),其后的內容則題為佚名曲牌。實際上,“丹心照”及以下當為【古輪臺】。

圖1 《調腔樂府·套曲之部》【普天樂】曲譜

首先,就詞式而言,《調腔樂府》劃定的【普天樂】句數過多,且三字句“丹心照”并不符合【普天樂】詞式。其實,“正冠裳問安好”至“齊赴云陽道”依詞式就是《新編南詞定律》所說的【大普天樂】③據清呂士雄等輯《新編南詞定律》,【普天樂】可分為【普天樂】【大普天樂】【小普天樂】三種,句數一般不多于10句。其中,【普天樂】下連【雁過聲】【傾杯序】等曲牌成套;【大普天樂】與【北朝天子】循環使用,詞式為“6,6。7,7。4,5。4,4”;【小普天樂】句數較少,參與【錦纏道】套。但調腔三種【普天樂】都有參與【錦纏道】套的例子。,“丹心照”至“晝夜苦勤勞”的詞式則與【古輪臺】基本相合。用法上,南中呂【古輪臺】可接于南正宮【錦纏道】【普天樂】之后,如明張鳳翼《紅拂記》第二出“仗策渡江”。調腔也有用例,如抄本曲牌名題寫完整的《六鳳緣》:

(正生、小生、小旦上)(合唱)【普天樂】行來時步匆忙,將到此宦門墻。暗扮妝神鬼難量,管叫他難猜難詳。(白略)(正生、小生同唱)急步前往,到他家如何行藏,如何行藏?(小旦下)【古輪臺】(小生唱)甚難詳,其中不解好悒怏。滄州陶潛,難聘著舊族書香。(后從略)①參見清末蔡源清《六鳳緣》小生本,新昌縣檔案館案卷號:195-1-132(2),第35—36頁。

其中【古輪臺】前四句“甚難詳,其中不解好悒怏。滄州陶潛,難聘著舊族書香”,與“丹心照”至“一個個南征北討”詞式相當。

其次,盡管高腔劇種同一組曲子常常表現為有限的幾種腔調材料反復使用,但曲譜對于曲牌的考訂仍有重要的參考價值。寧海平調為調腔的支派,傳統唱腔與調腔差別甚微,可資比勘。檢寧海平調《雙龍鎖》【普天樂】[1]84—85包含10個腔句,前9個與調腔“正冠裳問安好”至“齊赴云陽道”所配的9個腔句相似;《雙龍鎖》【古輪臺】[1]61—62共15個腔句(包含3句用來念的),第1、2、5、6、7、8、9、11、12、13、15個腔句除第十一和第十三個須對調外,其余大致能與調腔“丹心照”至“晝夜苦勤勞”所配腔句順次對應。如寧海平調【古輪臺】前兩句“細思量,節孝二字驚觸目”[1]61,不僅詞式與調腔“丹心照,頂天立地護當朝”相同,且所配腔句“”也與調腔所配腔句(見圖1)相近。

綜上所述,《調腔樂府》【普天樂】曲譜當中的“丹心照”至“一個個南征北討”,應當是次曲【古輪臺】的誤入。

此外,《調腔樂府》若干曲牌名題寫與抄本不符,如卷三《八美圖》【黃鶯兒】“焚香義結女金蘭”一曲,當從抄本改題為【集賢賓】。《調腔曲牌集》對于《白兔記·出獵》《賜馬斬顏》《三關斬卞》《百花記·贈劍》等調腔早期劇目的部分曲牌名題寫也不可盡信。

(二)曲牌名推斷疑誤

第一,曲牌名擬合有誤。《調腔曲牌集》古戲之部一套用【新水令】【步步嬌】南北合套來擬合《妝盒記·救主》(《調腔曲牌集》題作《抱妝盒·裝盒》),實際上,光緒十八年(1892)抄本(案卷號:195-1-42)所收《妝盒記·救主》抄本首曲題【北一枝花】,其余曲子源出自元雜劇《抱妝盒》和明戲文《金丸記》,與【新水令】【步步嬌】南北合套沒有關系。《調腔曲牌集》關于《妝盒記·盤盒》的曲牌名題寫同樣與抄本不合。

第二,曲牌名牽合致誤。調腔《雙喜緣》第十五號《后繡房》和第三十二號《四元莊》在抄本題寫的【快活三】和【朝天子】之間有若干唱段,據詞式和曲譜都應是三支【快活三】疊用,而《調腔樂府》卷二及《套曲之部》牽合《西廂記·請生》(對應于明凌濛初刊本第二本第二折)【滿庭芳】【快活三】【朝天子】,將前者的三支【快活三】疊用訂作三支【滿庭芳】疊用。這一推斷除了與詞式和曲譜不合,還與【快活三】例與【朝天子】相連的做法不符。

第三,《調腔樂府》有的曲牌名推斷與詞式、曲譜不合,且沒有考慮變例。例如《三婿招·閨怨》的【點絳唇】【混江龍】【油葫蘆】之后的曲牌名抄本缺題,對此《調腔樂府·套曲之部》作了補題(以圓弧括號標示),今參照詞式和曲譜重新改訂(以中括號標示),如下:

(【好姐姐】)[【哪吒令】](老旦唱)浪霏霏人兒輕賤,輕辜負青春少年。此際是打發何言,一個個都是親口許姻緣。(小旦唱)(【天下樂】)又不是結層樓東床選,又不是、金谷緣渡飛仙。又不是天臺景,游桃園,又不是登高魁及第一仙。

[【天下樂】]我只得仰望蒼天,阿嚇天也么天,怎把我鄭氏女,忒冷的罡風起在半空旋,罡風起在半空旋。(老旦唱)(【寄生草】)慢悲啼休淚漣,莫煩惱安心田,待明朝有主見,管叫你愁容換喜面,愁容換喜面。

(【鵲踏枝】)[【尾】](小旦唱)哪得個神州飛渡降天仙,又何來昆侖海島蜃樓獻?我這里雙鎖眉尖,只落得坐香閨,無晝夜常悶懨懨,常悶懨懨。

首先,《調腔樂府》的補題不符合調腔曲牌的詞式和用法。一是不僅曲律上屬于【南仙呂入雙調】過曲的【好姐姐】不大可能參加北曲【點絳唇】套,而且其詞式也與曲文全然不合。二是《調腔樂府》的補題完全脫離曲牌的詞式特點,實際上,曲文“天也么天”是調腔【天下樂】的標志性詞式;調腔的【點絳唇】套除了可刪減曲牌,自【天下樂】及以下的連接順序也可變,而《調腔樂府》有牽合習慣順序來補題之嫌。①調腔時戲【天下樂】常見的詞式為“7,1也么1,3,7。6,6,6(此句或省),6(重)”。元人劇套和明清傳奇中的【點絳唇】【混江龍】【油葫蘆】【天下樂】結合較嚴,其后【哪吒令】【鵲踏枝】【寄生草】常依序出現,但調腔可有變例,如《龍鳳圖》第三十三號把【天下樂】置于【油葫蘆】【鵲踏枝】之后。

其次,《調腔樂府》的補題在音樂上也有可商榷之處。例如所謂【好姐姐】的曲譜(圖2),分別與《調腔樂府》卷一《龍鳳圖》(即《鳳凰圖》)【哪吒令】前半段(圖3)和《調腔樂府·套曲之部》所舉《曹仙傳·鬧殿設計》【點絳唇】套中的所謂【巧巧令】兩支②【巧巧令】名稱不見于南北曲,實當作【哪吒令】,且兩支應合為一支。中的第一支(圖4)的曲譜相似,對照如下:

圖2 【好姐姐】曲譜

圖3 《龍鳳圖》【哪吒令】前半段

圖4 【巧巧令】兩支中的第一支

經對比,這三支曲子的旋律框架和走向是近似一致的。即便所謂【好姐姐】第二腔句與其他兩支不同,但在【哪吒令】第四腔句用了與之相同的材料。現從上述三曲提取出5種基本的腔調材料:a.;a'.;b.;c.;d.。如此上述三曲的材料組合為aa'cd,abca',abcd。以上僅為全曲的前半部分,若補入后半部分(不含《三婿招》該曲“又不是”這一三字逗和《龍鳳圖》該曲結尾重句時原句的腔句),則全曲的材料組合分別為aa'cdabcd,abca'aa'cd,abcdaa'cd。由此可見這三支曲子不僅詞式接近,音樂也大致相當①高腔劇種曲牌在格律和音樂上相對自由,容有一定的變化。上述三曲之中,《三婿招》的“又不是天臺景,游桃園”,與曲律上【哪吒令】第七、八句作兩個三字句的詞式相合,但音樂上僅配一個腔句,而《龍鳳圖》《曹仙傳》已變為普通七字句。,確系同一曲牌,《調腔樂府》所補題的【好姐姐】和【巧巧令】事實上都當作【哪吒令】。

二、調腔曲牌套式相關問題辨正

(一)重新歸納調腔曲牌套式

就曲牌的聯套形式而言,可分為使用不同的曲牌聯套的“異調聯用”和同一曲牌疊用的“單曲疊用”兩大類。對于前一種情況,《調腔樂府·套曲之部》歸納了27套48式調腔“套曲”②參見羅萍《紹興戲曲史》,中華書局2004年版,第94—96頁;俞志慧、吳宗輝《調腔鈔本敘錄(新昌縣檔案館藏晚清民國部分)》,中華書局2015年版,第210—213頁;等等。,但這些“套曲”有許多其實是由不同的單套所組成的復套③這里“單套”和“復套”借鑒了《昆曲曲牌及套數范例集(南套)》(上海文藝出版社1994年版)中的提法,其中單套包括異調聯用的南北曲基本套式以及單曲疊用、獨用一曲等情形。,如“蠻牌令套”“皂羅袍套”“傍妝臺套”“梁州序套”“綿搭絮套”等。這些“套曲”往往只有一兩個用例,不具備通用性。相應地,一些實用的通行套式卻沒有被梳理出來。此外,《調腔樂府》對于某些“套曲”的曲牌名題寫不可盡信,例如出自《天門陣》的“梁州序套”,曲牌名與抄本不合。對此,我們以根據調腔抄本整理的33種“時戲”劇目為主要統計對象,兼及部分“古戲”劇目④調腔“時戲”為清中期以來相對獨立地發展出來的民間傳奇戲,每部戲篇幅在十余出至四五十出不等,大都出自調腔流行區域的藝人或底層文人之手。本次被納入統計的33種“時戲”為《八美圖》《白梅亭》《白門樓》《曹仙傳》《賜繡旗》《定江山》《分玉鏡》《龍鳳圖》《鳳頭釵》《還金鐲》《后岳傳》《金沙嶺》《葵花配》《連環計》《六鳳緣》《綠牡丹》《鬧九江》《鬧鹿臺》《仁義緣》《三婿招》《雙報恩》《雙鳳釵》《雙合緣》《雙獅圖》《雙喜緣》《雙玉配》《雙玉鎖》《四元莊》《天門陣》《循環報》《一盆花》《永平關》《游龍傳》。調腔“古戲”為源自雜劇、南戲和明清傳奇的劇目,如《西廂記》《黃金印》《千金記》等。,重新歸納調腔常見的曲牌套式(指用例達3例及3例以上者,且限于異調聯用的情形),并統計用例個數如下:

1.南曲單套(15種)

【啄木兒】套(《雙喜緣》第十七號等15例)、【降黃龍】【黃龍滾】短套(《鳳頭釵》第十二號等3例)、【繡帶兒】【宜春令】套(《八美圖》第九號等7例)、【金絡索】【三換頭】短套(《仁義緣》第八號等5例)、【梁州新郎】【節節高】短套(《雙鳳釵》第十五號等5例)、【泣顏回】套(《分玉鏡》第七號等19例)、【粉孩兒】套(《雙獅圖》第二十九號等7例)、【錦纏道】套(《游龍傳》第十號等3例)、【漁家傲】套(《四元莊》第三十三號等3例)、【二郎神】套(《八美圖》第十一號等11例)、【小桃紅】套(《還金鐲·還鐲》等15例)、【江頭金桂】套⑤【江頭金桂】套包含【江頭金桂】【憶多嬌】【斗黑麻】三支曲牌,嚴格地說屬于復套,系【江頭金桂】和【小桃紅】套之【憶多嬌】【斗黑麻】曲段組合,常用于探監關目。(《雙玉鎖》第八號等13例)、【錦堂月】套(《游龍傳》第八號等7例)、【園林好】套(《雙合緣》第五號等23例,另有插用其他曲牌者5例)、【風入松】【急三槍】套(《雙報恩》第十六號等26例)。

2.北曲單套(8種)

【點絳唇】套(《鬧鹿臺》第九號等30例)、【端正好】套(《一盆花》第二十八號等16例)、【粉蝶兒】套(《鳳凰圖》第二十五號等5例)、【一枝花】【梁州第七】套(《雙玉配》第十號等15例)、【新水令】【駐馬聽】套(《雙報恩》第八號等16例)、【斗鵪鶉】【紫花兒序】套(《永平關》第十四號等5例)、【一枝花九轉】套(《雙獅圖》第四十三號等4例)、【醉月明】套(《仁義緣》第十二號等3例)。

3.南北合套(3種)

【醉花陰】套(《四元莊》第三十一號等26例)、【粉蝶兒】【泣顏回】套(《雙玉鎖》第二十二號等10例)、【新水令】【步步嬌】套(《鬧九江》第十號等29例)。

由上可知,調腔常用曲牌套式基本上是與明清傳奇相通的。不過,調腔有的曲牌套式在使用頻次上與明清傳奇不同,如【泣顏回】套,包含【泣顏回】【千秋歲】【越恁好】【紅繡鞋】四支曲牌,明清傳奇也有該套但使用甚少,而調腔用例多達19例;個別套式和曲牌出處不明,如【醉月明】套,包含【醉月明】【醉春風】【醉太平】三支曲牌,套式及其曲牌【醉月明】均來源不詳。

(二)修正有關調腔曲牌結構的分析

《調腔樂府》和《調腔初探》指出調腔曲牌“常由套板—(鑼鼓)—起調—正曲(包括甩頭①甩頭,又稱“丟句”。甩頭部分由演員演唱,演唱時急速漸快,句尾兩個字節奏特別急促,突出“甩”的特點,然后通常為演員不再啟口、全由后場接唱的幫腔句。、重句、疊板或稱滾調)—合頭或結尾等部分組成”,其中“正曲”是“一只曲牌的主體部分,一般由上、下兩個基本樂句變化反復所構成;也有一段體、二段體、三段體以及多段體和起承轉合的四句體等形式”,“合頭或結尾”是“曲牌的結束部分(即結束樂段):在這結束部分前面,若插入道白,那這個結束部分稱為‘合頭’,反之稱‘結尾’”[2]。我們認為這一觀點對調腔曲牌結構的認識不夠完善,簡析如下。

首先,有關調腔抄本的“合頭”,如對于《牡丹亭》“入夢”(對應原著第十出“驚夢”)第二支【山桃紅】“那處曾相見”至“好處相逢無一言”,抄本省抄而僅標“合頭”,其含義指某些曲牌末尾由獨唱轉入合唱的詞段,與是否插入道白無關。后來“合頭”又指吹打曲牌分段使用時的后段,書中所謂是否插入道白的區分方法,當單指此種情況,因此上面的定義是不全面的。

其次,完整的“套板—(鑼鼓)—起調—正曲—合頭或結尾”五部分多見于調腔曲牌單套或南北合套的首曲,而這些曲牌往往采用“起板甩頭”(散板起調,后接甩頭)的方式起調。以調腔《牡丹亭·尋夢》為例:

①【月兒高】—【前腔】—②【懶畫眉】—【前腔】—③【忒忒令】—④【嘉慶子】—【尹令】—【品令】—【豆葉黃】—【玉交枝】—【月上海棠】②實際上是【三月海棠】。—⑤【江兒水】—【川撥棹】—【前腔】—【前腔】—【尾】。

這十六支曲牌所組成的復套可拆分為五個單套,其中每一單套首曲【月兒高】【懶畫眉】【忒忒令】【江兒水】皆唱“起板甩頭”,而【嘉慶子】的甩頭則落在【忒忒令】末句上。對于首曲之外的其他曲牌,上述五個部分的結構分析有時就意義不大了。

三、調腔唱腔符號辨正

高腔劇種的唱腔一般鮮有工尺譜記錄,而常常有一套藝人相沿的唱腔符號體系,用以標示板眼、規定和提示唱腔。蔣星煜的《紹興的高腔》云:“紹興高腔沒有工尺譜,只有一種符號,便是在字的旁邊畫一條變化很多的線,以表示這個字應該拖得短或長,向上或向下,轉折或一直進行。”[3]調腔的這套唱腔符號,因其形似蚯蚓,現被稱為“蚓號”。

令人疑惑的是,《調腔樂府》等資料所歸納的調腔蚓號①可參見參考文獻[4],第79—80頁;參考文獻[5];石永彬主編《新昌調腔》,浙江攝影出版社2008年版,第45—47頁;等等。,與調腔抄本的實際使用情況稍有出入。其中,“”(表示曲牌半結束或結束)和以該蚓號為基礎的復合型蚓號“ ”(表示曲牌結束且需重句、低唱)與“”(表示曲牌結束句末尾三個字的板上同時加鑼加鼓),不見于調腔晚清民國抄本。上述第一種雖見于《調腔樂府》卷一前言蚓號示例一【鎖南枝】②參見方榮璋編《調腔樂府》卷一,新昌調腔劇團編印,1982年,前言,第18頁。,但不見于其所據底本晚清《三婿招》抄本(案卷號:195-1-102);第三種王秋華雖有舉例[4],但與抄本相異,不免讓人生疑。而從調腔抄本來看,調腔蚓號大致經歷了從三角形或小圓圈帶柄符表示幫腔,到用柄符的狀態表示音樂的旋律走向,最后發展成熟的過程。根據這一發展軌跡,是不大可能出現以上三種疑偽的蚓號的。

調腔兼唱昆腔和四平,前者有以笛為主的管弦樂伴奏,后者增加了橫笛和板胡伴奏,但仍保留人聲幫腔。就板式符號而言,調腔及調腔四平腔一般以板(丶)表示唱在板上,過板(-)表示唱在板后,不過抄本在標寫上常予以省略;調腔的昆腔板式符號與金華昆腔“三指板”、永嘉昆劇“三點指”基本一致,通常用板(×或丶)表示唱在板上,字音出口之際下板;腰板(│)表示唱在板前,下板在出字之后;底板(-)表示唱在板后,前一腔盡而板下,隨板打過之后出字。③調腔的昆腔板式名稱“板”“腰板”和“底板”的名稱為筆者自擬,老藝人的說法暫無資料可稽。吳宗輝在《新昌縣檔案館館藏調腔抄本的體制、形態和價值——以調腔晚清民國抄本為中心》(刊載于《浙江檔案》2016年第4期)一文中曾有過探討,但不盡準確。

四、既有調腔音樂研究觀點辨正

既往研究由于材料不足或不準確,尤其是受《調腔曲牌集》《調腔樂府》曲牌名題寫不確、曲牌分析失誤以及曲例分析不足的影響,對調腔曲牌及其劇唱的認識不盡準確。

第一,《新昌調腔的劇唱結構》及《中國戲曲音樂集成·浙江卷》對調腔曲牌有所謂“律曲”及“律曲俗化”,“俚歌”及“俚歌律化”的分法。其實,所謂的“俚歌”即無名、無格曲牌,很大程度上是由《調腔曲牌集》《調腔樂府》的失誤造成的。其中《新昌調腔的劇唱結構》一文舉《賜馬斬顏》的所謂【駐云飛】和《游龍傳》的【普天樂】,與調腔規范的【駐云飛】和《南詞新譜》所收例曲作詞式上的對比分析,便未免“驢唇對馬嘴”了。

第二,《中國戲曲音樂集成·浙江卷》在總結調腔南曲、北曲時認為“在新昌調腔演的戲中,往往南曲、北曲混用,尤其是‘時戲’”,“南曲都以‘只曲’使用于劇中,即使是‘古戲’”[5]。前一說法顯然與前述《調腔樂府》將《雙玉配》的一支北曲【梁州第七】硬拆出兩支南曲【千秋歲】【畫眉序】,把《三婿招》北曲【點絳唇】套中的【哪吒令】的前半段誤斷為南曲【好姐姐】,導致所謂“南曲、北曲混用”有關。至于“南曲都以‘只曲’使用于劇中”更屬謬傳,除了個別出目存在曲牌雜綴的現象,以及南北合套有時不是很嚴格,調腔曲牌的運用情況是與明清傳奇相類的。

第三,《新昌調腔的劇唱結構》就《調腔樂府》所列“套曲”評析道:“均以曲牌名‘套’,然未必以首曲之名名之,亦可以次曲甚至第三曲牌名名‘套’,無所謂‘宮調’;一‘套’中曲文不守同韻;……不同名稱之‘套’,其部分曲牌的連接可雷同。”①羅萍、華俊:《新昌調腔的劇唱結構》,中國戲劇家協會浙江分會、浙江省藝術研究所等編《浙江戲曲音樂論文集》第5集,1992年,第94頁。這實際上道出《調腔樂府》對“套曲”的歸納缺乏科學性的事實。一方面,這些所謂“套曲”,很大一部分不是出自藝人的歸納,而是編者方榮璋先生自行概括和命名的。另一方面,調腔用韻規范的情況是一個單套或南北合套只押同一韻部。在前面提及的33種調腔時戲中,22種的用韻基本符合規范,11種存在部分或較多用韻混雜的現象。《調腔樂府》所列“不守同韻”的“套曲”有的屬于不必一韻到底的復套,有的出自詞式不甚規整、用韻不夠規范的劇目(如《雙獅圖》《鳳凰圖》《曹仙傳》),有的是藝人口述失真、未檢核抄本所致。

結 語

《調腔曲牌集》《調腔樂府》在保存資料上厥功甚偉,但因存在不少瑕疵,給調腔音樂研究帶來了不利的影響。因此,對《調腔曲牌集》《調腔樂府》的失誤的考訂,可為今后的調腔音樂研究掃除部分障礙。

需要補充的是,《調腔樂府》系調腔曲牌選錄,同時還把同名而來源不同的曲牌共置一處,研究者稍不注意就可能出現偏頗。②路應昆在說明調腔“同曲異腔”的現象時,指出“【五供養】一曲在新昌調腔中今存三支,它們便分別是用不同的‘腔句組合’配唱”,所舉曲例既有出自《西廂記》的北【五供養】,也有出自《鳳凰圖》《一盆花》的南【五供養】,而未加區別。路應昆:《高腔與川劇音樂》,人民音樂出版社2001年版,第146—148頁。此外,調腔還有一些音樂資料散落在新昌縣檔案館所藏20世紀五六十年代的記譜手稿、油印演出本等資料中,有待進一步挖掘。