文化自覺視域下《三字經》三譯本之文化專有項英譯比較

李 睿,杜雪琴

(1.江西理工大學 基礎課教學部,江西 南昌 330013;2.江西中醫藥大學 人文學院,江西 南昌 330004)

引言

《三字經》被譽為“蒙學第一書”和“小綱鑒”。作為儒家經典,從形式到內容,其獨特的思想價值和文化魅力一直為世人所公認,是中華民族珍貴的文化遺產。作為首本以三字韻文形式出現的蒙學讀物,《三字經》不僅誦讀起來朗朗上口,其內容也頗為廣泛生動、積極向上。全書不過千余字,卻融匯了中國傳統文化中的天文地理、歷史哲學、人倫義理以及教育理念等多方面的智慧,傳遞了“仁、義、誠、敬、孝、勤”等中國精神。《三字經》不僅被國人奉為經典,在國外也有極高的知名度。歐美稱其為“12世紀的百科全書”,聯合國教科文組織將其列為《世界兒童教育叢書》。這與過去四個多世紀里西方漢學家對《三字經》的翻譯、仿寫與推廣是分不開的。西方漢學家翻譯的《三字經》英譯本共有9個版本,尤以翟理斯1910年漢英對照的版本學術價值最高、流傳最廣,不僅翻譯了明清以后《三字經》增補的內容,也在序言中梳理了歐洲6個譯本的變化過程[1]。另外,以英國漢學家麥都思創作的基督教《三字經》為代表的各種仿本也不下12種。20世紀80年代以來,在“國學熱”的帶動下,中國學者開始不遺余力地翻譯《三字經》,涌現出以潘世茲版、何功杰版、孟凡君版、王寶童版、趙彥春版等為代表的英譯本。盡管英譯本眾多,文化專有項的翻譯無疑是影響《三字經》在英語世界可接受性的最核心要素。文章試圖從文化自覺視角來對其中三個英譯本進行探討,以期更深入地了解譯者主體性對《三字經》文化專有項英譯策略和文化傳播功能的影響。

一、文化自覺與文化專有項翻譯

文化翻譯學派的領軍人蘇姍·巴斯奈特(Susan Bassnett)主張把翻譯視為一種文化行為,翻譯時應以文化為基本單位,達到文化功能的等值[2]。關于文化,廣義論者如奈達認為文化包羅萬象,從生態文化、物質文化、社會文化、宗教文化到語言文化均屬于其范疇[3];也有孫萍[4]、周鴻鐸[5]等學者將文化劃分為物質文化、制度習俗文化和精神文化三類。而狹義論者如許明武認為文化只屬于社會意識形態范疇,指人類精神的總和,包括藝術、傳統、習慣、社會風俗、道德倫理、法的觀念和社會關系等[6]。但無論是廣義的文化還是狹義的文化,均具有民族性,文化的內容通過民族形式的表現,映射出鮮明的民族色彩。文化專有項是文化民族性最直接的反映,是指“文本中出現的在譯語讀者的文化系統中不存在對應項目或者與該項目有不同的文本地位的特有項目的集合”,反映了特定民族在漫長的歷史進程中逐漸積累的、有別于其他民族的獨特的活動方式[7]58。

在典籍翻譯過程中,文化專有項在源文中的功能和含義轉移到譯文時容易出現翻譯障礙,對譯者提升譯本文學性和文化再現的能力也是巨大的挑戰,這就需要譯者有較強的文化自覺意識。文化自覺是文化典籍外譯與傳播的內在張力和理性支撐。費孝通先生提出“文化自覺”應“各美其美,美美與共”,翻譯具有普世價值的典籍的最終目的就是要在不損害中國文化精神的前提下,以最合適的方式讓世界深入了解中國人的價值觀、生活方式,讓中國的傳統文化在世界文化殿堂內發揚光大[8]。

二、《三字經》三個英譯本中文化專有項翻譯策略比較

國內外學者針對文化專有項提出了不同的翻譯策略。西班牙翻譯家艾克西拉(Aixelá)歸納出重復、轉換拼寫法、語言(非文化)翻譯、文外作注、文內解釋、使用同義詞、有限泛化、絕對泛化、同化、刪除、自創等十一種策略[7]58-64。其中,重復、轉換拼寫、語言(非文化)翻譯、文內解釋和文外作注為保留法,屬于異化策略;而有限泛化、絕對泛化、同化和刪除為替代法,屬于異化策略。王東風教授出了文外作注、文內明示、歸化、刪除、硬譯五種翻譯策略[9]。另有曾春蓮、傅曉玲在《文化典籍外譯與文化自覺》一文中提出,應在和而不同的文化心態下采取文化比較法以及求同存異的翻譯方法來翻譯文化典籍中的中國文化元素[10]。

《三字經》雖然篇幅不長,卻蘊含了豐富而鮮明的中華文化專有項,較為全面地反映了中國古代社會生活的風貌。翻譯文化專有項時,需要根據其所涉及的類型區別對待。對于譯者來說,如何跨越時空來翻譯這些文化專有項,不僅是對中英語言轉換能力的挑戰,也是對中西方文化內涵理解能力的挑戰,更是對于譯者文化自覺度的考驗。以下選取翟理斯版、王寶童版、趙彥春版三個流傳較廣的英譯本①,自建語料庫,通過量化統計和實例分析兩種方式,就各譯本在翻譯《三字經》中的物質文化、制度習俗文化和精神文化專有項時所運用的翻譯策略進行平行比較,進而探討各譯本所彰顯的傳播中國文化的態度與文化自覺意識。自南宋王應麟先生創作《三字經》以來,歷經數百年傳承,經過歷代學者不斷增補擴充,三位譯者依據的原著版本并不完全統一。有鑒于此,語料對比分析將針對三位譯者共有翻譯的經文部分。

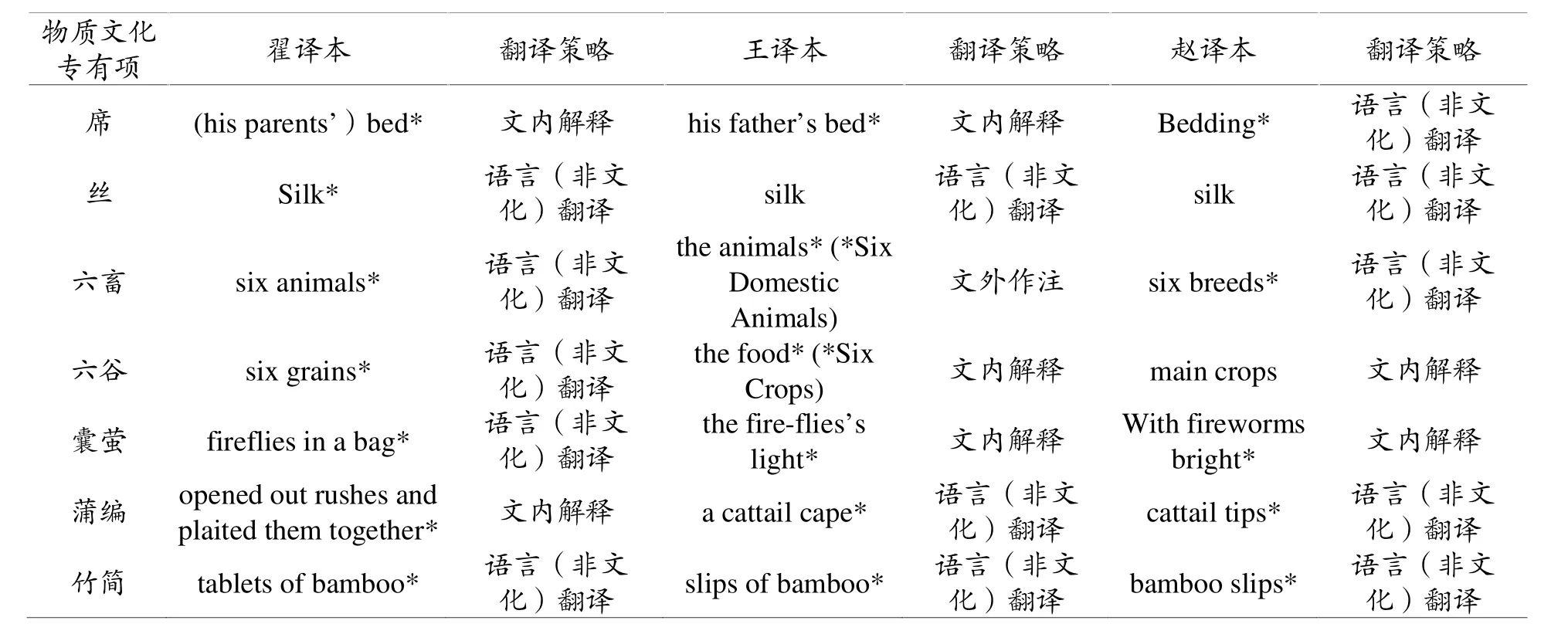

(一)物質文化專有項英譯比較

物質文化是通過人類所創造的物質財富或物質性成果表現出來的,包括建筑物、服飾、食品、用品、工具等等[3]3。英國四面環海,位于歐洲西部,所以漁業、造船業十分發達。而中國位于亞洲內陸、地勢平坦、土壤肥沃,這使中國成為了傳統的農業大國。正是這種不同的地理位置分布,造就了兩種不同的物質文化。相較于制度、習俗文化和精神文化,《三字經》中所涉及的中國物質文化專有項不多,具有代表性的如表1。

針對以上所列舉的7個物質文化專有項,三位譯者均采取了以語言(非文化)翻譯和文內解釋為主的異化策略。但結合文化專有項所在小節上下貫通來看,三個譯本在處理局部與整體的關系上以及再現原文形意張力的程度上有所不同。以“六谷”“蒲編”和“竹簡”的翻譯為例:

例1 稻粱菽,麥黍稷。此六谷,人所食。

翟譯:Rice,spiked millet,pulse,

wheat,glutinous millet,and common millet,

These six grains

are those which men eat.

王譯:Rice,millet,beans,

Corn,sorghum,wheat,

These*make the food

All persons eat. (*They are known as the Six Corps.)

趙譯:Rice,sorghum,beans,

Wheat,millet,corns,

These crops main,

Our life sustain.

“六谷”為中國人日常主食,分別指的是稻、粱、菽、麥、黍、稷,即稻子、高粱、豆類、麥子、小米、玉米。而英國以畜牧業和漁業為主,種植業中的農作物很大一部分為牲畜飼料,也沒有“黍”和“稷”兩種糧食。就“六谷”的名稱而言,翟譯中綜合運用了文內解釋和文外作注的方法,在文外使用較長的篇幅對“六谷”的產地、品種、特征以及用途進行了說明,文內則針對糧食的特性,分別用“spiked millet”“glutinous millet”和“common millet”來 對 應“粱”“黍”“稷”,但所指模糊,不易區分;除語義再現與原文不夠對等以外,美學效果也差強人意。王譯和趙譯同樣選用了文內解釋的翻譯策略,但相比較翟理斯的模糊區分譯法,選詞更為貼切,以“rice,millet,beans,corn,sorghum,wheat”六個英文名詞對應漢語中的六種谷物。王譯同時利用尾注“They are known as the Six Crops”輔之以說明。趙譯則調整了六種谷物的排列順序,在有限的表述空間內完成了韻式的排列組合。除“六谷”本身的名稱以外,其用途為“食用”,對象是人,而非牲畜,這點三個譯文均有體現。中國糧食種類繁多,“六谷”并非全部糧食品種,趙譯中的“main”充分達意;“our life sustain”則傳遞了中國從古至今“民以食為天”的文化內涵,且以靈活的句式結構促成“main”和“sustain”押尾韻,可謂妙譯。

表1 《三字經》三個英譯本中物質文化專有項英譯策略平行比較

例2 披蒲編,削竹簡。彼無書,且知勉。

翟譯:One opened out rushes and plaited them together;

another scraped tablets of bamboo.

These men had no books,

but they knew how to make an effort.

王譯:A cattail cape,

Or slips of bamboo,

To the eager poor

For books would do.*

趙譯:With cattail tips!

With bamboo slips!

None they possessed,

Persisting with zest.

本節翻譯的重點和難點在于讓譯文讀者理解“化合”在中華文化專有項“蒲編”和“竹簡”中的兩個典故和被賦予的教化、勸勉性內涵。“竹簡”是我國歷史上使用時間最長的書籍形式,是紙普及之前主要的書寫工具。當時,西方大部分的書籍都用的是牛皮紙和羊皮紙制成,造價昂貴。西漢名相公孫弘曾用刀削去竹青,抄錄《春秋》;而西漢學者路溫舒,為牧羊時能隨身攜帶輕便的書籍,曾取蒲草編織成冊,抄錄《尚書》而讀之。他倆都貧而無書,但好學不倦,終于功成名就。

對于“披蒲編,削竹簡”,翟理斯運用文內解釋的策略,描述了“披”和“削”這兩個行為動作。除了譯文過長以外,“蒲編、竹簡”和“書籍”之間的關聯似乎并未建立,前兩行的典故和后兩行的信息之間的語義邏輯關聯對于讀者來說較難把握,讀者不易聯想到讀書的畫面。王寶童和趙彥春運用了語言(非文化)翻譯策略,淡化了“披”和“削”,強化了“蒲編”和“竹簡”作為“書籍”的指示意義。其中,王譯分別利用介詞“for”和“to”,把“cattail cape”“slips of bamboo”和“books”之間的關聯以及對“eager poor”的意義說得很明確,同時還輔之以腳注闡述了典故的文化背景,再現出原文的教化、警示功能,告誡人們讀書應自覺勤勉;不足之處在于對“披”的理解有誤:此處的“披”是“披開”的意思,而非“披肩”,因此譯成“cape”語義與原文不符。趙譯前兩句譯文“With cattail tips!With bamboo slips!”為獨立主格結構,簡潔明快,朗朗上口,句法層面最大限度地對等于原文。前后譯文通過主句中的“none”連接,表明“they”家境貧苦,可引發讀者對于古代中國“cattail tips”與“bamboo slips”的功用聯想,體現了“言有盡而意無窮”的文字張力。

(二)制度、習俗文化專有項英譯比較

制度、習俗文化是通過人們共同遵守的社會規范和行為準則表現出來的,包括法規、制度以及相應的設施和風俗習慣等等[3]3。在古代,中國統治階級為了建立理想的社會秩序,維護社會的安定,制定了各種官爵制度、禮樂制度。

表2分別從王權制度、科舉選官制度、官吏等級制度和道德倫理原則四個方面選取了共16個文化專有項。其中,“三綱五常”是中華傳統價值體系中的核心思想,以此為例,來比較三個譯本的翻譯策略。

表2 《三字經》三個英譯本中制度、習俗文化專有項英譯策略平行比較

例3 三綱者,君臣義。父子親,夫婦順。

翟譯:The Three Bonds are

(1)the obligation between sovereign and subject,

(2)the love between father and child,

(3)the harmony between husband and wife.

王譯:The king guides the Court,

The dad guides the son,

The man guides his wife---

So the Three Guides run.

趙譯:Three tenets always:

Subject Lord obeys;

Child Father reveres;

Wife Man endears.

例4 曰仁義,禮智信。此五常,不容紊。

翟譯:We speak of charity of justice and of duty towards one’s neighbor,

of propriety,of wisdom,and of truth.

These five virtues

Admit of no comprise.

王譯:Be Righteous,kind,

Faithful,polite,

And use your mind---

Good Virtues quite.*(*They are known as the Five Constant Virtues.)

趙譯:Grace,justice,courtesy,

Wisdom,and fidelity.

Good order derive

From Constants Five.

“三綱”包含“君為臣綱、父為子綱、夫為妻綱”三個方面。也就是說作為臣子,應該絕對服從君王;作為兒子,應該絕對遵從父親;作為妻子,應該絕對順從丈夫,同時要求君、父、夫為臣、子、妻作出表率。這“三綱”是古代中國統治者用來維護社會安定的倫理道德以及政治制度,深刻地反映了當時封建社會的階級性和專制性。從譯文表達方式來看,三個譯者皆傾向于保留原文的形式。從再現原文含義的角度來看,王譯和趙譯運用了語言(非文化)翻譯的異化策略,強調了“三綱”為單向度的社會關系,用“guide”“obey”“revere”、“endear”來表現出“君王”“父親”和“丈夫”的崇高地位,符合中國的倫理傳統,也在一定意義上對文化維度中隱含的信息進行了明示。反觀翟譯中的“Bonds”“obligation”“love”“harmony”體現的是君臣、父子、夫妻之間雙向的關系,弱化了“三綱”原本的強硬和威嚴,凸顯出的是一幅君臣間忠愛之“義”、父子間天性之“親”、夫妻間感情之“順”的和諧畫面。在此,運用同化策略容易誤導讀者。就“三綱”一詞的翻譯來說,相比較翟譯的“The Three Bonds”(三項契約)和王譯的“the Three Guides”(三條準則),趙彥春的譯文“Three tenets”(三條信條)表示此倫理觀和價值觀在中國古代已經內化于心,并用always來強調其不可撼動的價值與地位,最大限度地實現了與原文的語義對等。

“五常”包括“仁、義、禮、智、信”五種基本的品格和德行,被視為“人性之綱”。“仁”,即“愛人”或“人道”;“義”,即“正義”和承擔合理的責任;而“禮”則是道德約束;“智”,是智慧或指知識;“信”是信任、誠信的意思。翟譯試圖通過語言(非文化)翻譯策略保留原文的指示意義,但譯文與“五常”的實質含義相去甚遠,“duty”(義務)只是針對“neighbor”而非廣義的“他人”,縮小了“仁義”的語義范圍,以偏概全;同時,“truth”(真理、真相)與“信”的意思也不符。趙譯同樣選擇了語言(非文化)翻譯策略,但選詞卻比翟譯更為精準。用“grace”“justice”“courtesy”“wisdom”和“fidelity”來對應“五常”,詞性和語義均基本與原文對等,尤其“grace”在朗文詞典中有“上帝對人類的慈悲”的釋義,易于讓譯語讀者產生與基督教義相關聯的聯想。而后兩句“Good order derive,From Constants Five”可謂一語雙關,既強調了五常的先后順序,又喻指安定的社會秩序。王譯的“五常”用了“Righteous”“kind”“faithful”和“polite”四個形容詞對應“義”“仁”“信”和“禮”,以及一個句子“use your mind”來表示“智”,在詞性和簡潔度上與原文不符,而且打亂了五常的順序,盡管實現了隔行押韻,卻與“此五常,不容紊”相悖。就“五常”的譯文來看,王譯的“Five Constant Virtues”為最佳,運用了文內解釋的策略,既譯出了“五常”的實質為“中國古時的美德、綱常”,大寫的“Constant”也體現了其“不容紊”的價值與地位。

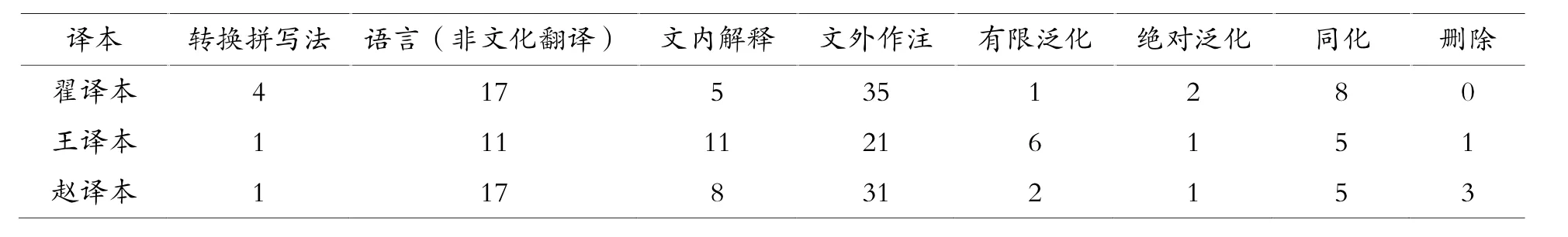

(三)精神文化專有項英譯比較

精神文化是通過人們思維活動所形成的方式和產品表現出來的,既包括價值觀念、思維方式、審美趣味、道德情操、宗教信仰,也包括哲學、科學、文學藝術方面的成就和產品[3]3。不同的思維方式源于不同的精神文化,最終造就不同的哲學傳統,這些種種最終都會體現在語言層面上。

《三字經》中的精神文化主要涉及到文學藝術、哲學和宗教文化等方面。以下以表3中的“五行”和“八音”為例,來比較三個譯本的翻譯策略。

例5:曰水火,木金土。

此五行,本乎數。

翟譯:We speak of water,fire,

wood,metal,and earth.

These five elements

have their origin in number.

王譯:Water,fire,

Metal,wood,

Plus earth the five*

Make the cosmos good.

(*They are known as Five elements)

趙譯:Water,fire,behold,

Earth,wood,gold.

These five materials

Accord to numerals.

“金木水火土”合稱“五行”,是自然界中五種物質、五種能量、五種氣場,相生相克。“五行”作為中華文化中的一個哲學概念,深刻地影響著中國人的思維方式。古人認為“五行”是構成宇宙萬物的基本要素,世間每一種實物都對應著五行中的一個元素,同時也對應著一至五中的一個數字,數字是變化的根本。“五行”的概念對于譯語讀者來說無疑是抽象的,于是三譯本均運用了同化的策略來翻譯,轉換成目的語讀者更能接受和理解的哲學概念。其中,趙譯選擇使用“five materials”來翻譯“五行”,對應古希臘哲學概念中的“質料”,以體現世界本原的“物質性”。翟理斯和王寶童則將東方哲學的“五行 ”說類比西方哲學的“四元素說”,譯為“five elements”,有助于讀者理解其內涵。“四元素說”是古希臘關于世界物質組成的學說,這四種元素分別是水、氣、火、土,四元素在不斷地彼此變換。“五行”學說和“四元素說”的共通之處在于都承認了世界的物質性。也有學者指出二者作為認識觀雖有相似之處,卻是兩種不同思維模式的產物:四元素說反映了西方人靜態、分裂、異步、極端、個體化的思維模式;五行說表現出中國人的動態、整合、同步、中庸、整體化的思維模式[12]。但不可否認的是,對于抽象的哲學概念,同化策略有利于譯語讀者與本族文化哲學產生互通性聯想,進而更為深入地理解中國哲學。此外,對于五行中的“金”,趙譯為“gold”,而王譯和翟譯則為“metal”。上古時對于物質世界中有堅固和凝固性能的,歸屬為金。所以,譯為“metal”(金屬),準確地傳遞了原文的指示信息。

表3 《三字經》三個英譯本精神文化專有項英譯策略平行比較

例6:匏土革,木石金,

絲與竹,乃八音。

翟譯:The gourd,earthenware,skin

wood,stone,metal,

silk,and bamboo,

yield the eight musical sounds.

王譯:Gourd,pottery,leather,

Wood,metal,stones,

Bamboo,strings together

Make moving tones.*(*They are known as the Eight Tones.)

趙譯:Gourd,leather,clay,

Wood we play,

Stone,metal,bamboo,

And string,too.

“八音”本來是古籍中一種稱謂,最早見于《周禮·春官·大師》,后來逐漸為各種民俗與宗教吸收,有了佛教八音、樂昌八音、樂器八音、鎮隆八音等,是中華悠久傳統文化的重要符號。此小節中的“八音”即“樂器八音”,指用匏、土、皮革、木頭、石頭、金屬、絲、竹這八種材料為主要原料制成的傳統吹打樂器,是樂器的總稱。《史記·五帝本紀》有云:“詩言意,歌長言,聲依永,律和聲,八音能諧,毋相奪倫,神人以和”,講的就是“八音”的不凡魅力。三個譯本在翻譯名稱時都使用了語言(非文化)翻譯,以盡量保留原文“樂器材料”的指示意義。從語義層面來看,翟理斯的選詞上不夠貼合原文語義,存在指代不清的問題,而王譯和趙譯則更為準確:如“革”是指經過加工的動物皮,譯成“leather”較為合適,翟譯的“skin”包括人和動物的皮膚,與原語含義有偏差;其次,翟譯將“絲”譯成“silk”(絲綢),完全偏離了原語語義。“絲”應為“弦絲”,譯成“string”是準確的。再有,翟譯中“八音”的譯文是“eight musical sounds”,意為“八種音樂聲”,并未傳遞出“樂器總稱”之義;王譯和趙譯雖未直接譯出“八音”這個名詞,但分別用“together,making moving tones”和“play”(演奏)來凸顯八音的用途,建立與樂器的關聯。從詩學和美學的層面來看,本小節的內容講的是中國古典音律之美,趙譯和王譯則較好地實現了音美、形美和意美的和諧統一。兩者均是三詞韻體,且韻腳甚至多于原文。王譯中,“leather”和“together”、“stones”和“tones”形成了隔行押韻;趙譯中,“clay”和“play”、“bamboo”和“too”形成的偶韻體,頗具詩學美感和文化價值。

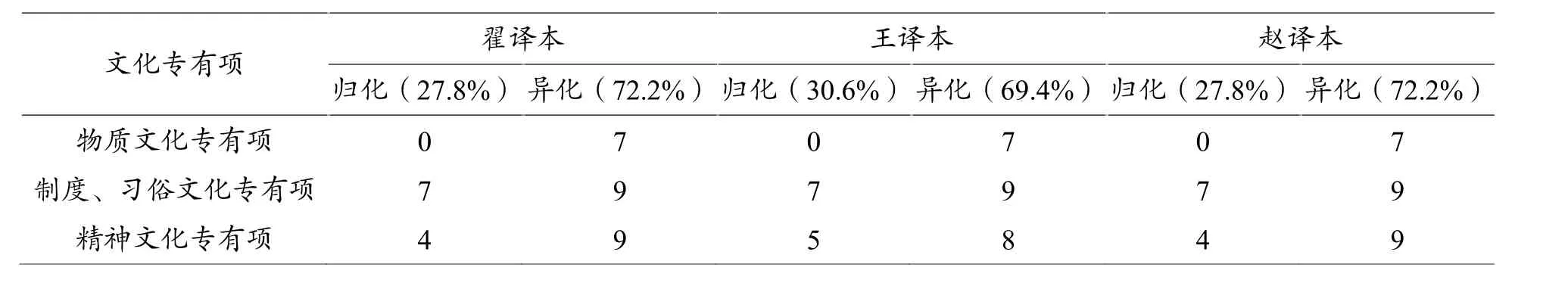

基于上述分類比較分析,以下針對所選出的三類文化專有項,共計36處典型語料所運用的翻譯策略進行了統計,結果如表4、表5所示:

表4 《三字經》三個英譯本中各類文化專有項英譯策略統計

表5 《三字經》三個英譯本中各類文化專有項具體翻譯策略統計

從表4和表5可以看出,王寶童和趙彥春分別采取了8項翻譯策略來翻譯文化專有項,翟理斯用了7種翻譯策略,三位譯者均采取了異化為主,歸化為輔的翻譯策略,且比例接近。但在具體策略的運用上,除專有名詞多運用語言(非文化翻譯)和轉換拼寫來保留原文的指示意義外,對于其他文化專有項,翟譯本偏向于選擇文外作注和同化策略,便于目標讀者更好地理解,增加譯文的可讀性;為盡可能地傳遞原文的文化意蘊和內涵,王譯本以文內解釋、文外作注和有限泛化的翻譯策略為主,而趙譯本則傾向于文內解釋和文外作注等翻譯策略。此外,同為文外作注,三個英譯本的方式和側重點卻不盡相同。翟譯本以半句為單位,在說明內容所涉及的典故和歷史的同時,按說文解字的形式分析三個漢字各自的結構、部首和意思;王譯本和趙譯本則側重解釋文化專有項背后的典故和背景。

四、從文化語境看中外譯者不同譯風之成因

“文化語境”(Culture Context)是文學文本生成的本源,指的是在特定的時空中由特定的文化積累與文化現狀構成的“文化場”(The Filed of Culture)[13]。黃國文認為,“每個言語社團都有自己的歷史、文化、風俗習慣、社會規約、思維方式、道德觀念、價值取向。這種反映特定言語社團特點的方式和因素構成了‘文化語境’。”[14]124中外譯者作為不同言語社團的成員,所處的文化語境自然也有所不同。在翻譯活動中,文化語境和翻譯話語互為辯證關系:翻譯話語反映文化語境,同時又受文化語境的制約。翻譯如同創造性的“變革”(transformation),譯者應努力協調翻譯的文化功能和譯入文化對譯文的制約,使譯文滿足所處時代與社會的文化需求。特定的歷史文化動機決定了中外譯者對翻譯策略的選擇,通過對文學翻譯話語的構建,進而取得文化的話語權。

翟理斯(1845-1935)為英國駐華外交官,在推動中國文學在西方的傳播和研究上貢獻巨大。早期的歐洲傳教士已經清楚地認識到儒家思想對中國社會文化生活的深遠影響。16世紀的著名傳教士利瑪竇在入華后曾走合儒易佛的路線,從而迅速地與中國文人士大夫建立起良好的人際往來。因而,對于傳教士和漢學家而言,學習、翻譯儒家經典成為一項極具價值和緊迫性的工程。在儒家經典的西傳史里,理雅各和翟理斯的譯著可稱得上典范。理雅各的《漢文經典》(The Chinese Classics)囊括了四書五經的翻譯;而翟理斯翻譯的儒家典籍則以《三字經》和《千字文》為代表。其中,《三字經》有兩個版本:早年的版本收錄在1873年的《兩首中文詩》(Two Chinese Poems)中,1900年發行的為重譯版(San Tzu Ching)。《三字經》和《千字文》的翻譯是他早年的開山之作,也注定了他一生與中國詩歌難解的特殊情緣。對于西方傳教士或翟理斯等漢學家而言,“翻譯能夠制造出異國他鄉的固定形象,這些定式反映的是本土的政治與文化價值,從而把那些看上去無助于解決本土關懷的爭論與分歧排斥出去。”[15]359-360出于清末大英帝國通過傳教進行殖民的需要,了解中華文化和意識形態,找到本土文化與中華文化的契合性以攝取中華文化的思想體系是翻譯中國經典的動因之一[16]。維多利亞時期詩歌文風繁復冗長,當時代表詩人之一的羅伯特·勃朗寧的代表作《指環與書》就長達兩萬余行。受當時文風的影響,翟理斯的翻譯手法以直譯加闡釋為主,幾乎是逐字逐句翻譯。翟理斯的目標受眾是英語世界的普通讀者,因此他在翻譯風格上追求優美和干凈,避免了用眾多的腳注來解釋中國古典詩歌中晦澀的典故,使譯詩較為通俗,具有較強的可讀性,易于英語讀者接受。不足的是,其平鋪直敘的句式風格和散體形式,使原文“生動醒世”的教化和怡情功能未能很好地發揮出來,也使得書名San Tzu Ching有名不副實之嫌。

隨著中國國力的日益強盛和中國文化“走出去”戰略的實施,當代的中國學者再譯《三字經》,是出于文化的自覺,可以總結為向西方主動輸出文化以重塑中國話語體系。《古蘭經》上說“上帝賜給每個民族一個說本民族語言的先知,”而每個民族的文學翻譯家則是上帝賜給其他民族,幫助他們認識本民族文學的“先知”。典籍英譯,目的就是要真實完整地向西方介紹中國的傳統文化,讓西方了解中國。因此,在典籍英譯過程中,如何更多地在形式和內容上保留中國文化的色彩,再現源文本的時代特征,使世人對中國傳統文化有一個準確而全面的認識成為中國譯者首要關注的問題。《三字經》是三字格韻體,少關聯字眼,反映了其流傳時代特定的文化傾向和民俗;且引喻用典,蘊涵深廣,加之漢語同韻詞總數遠遠多于英語,造成英語押韻比漢語押韻可提供的選擇性小得多,這都給其英譯帶來了很大困難。因而,能做到形式與內容并重,保持《三字經》全文形意張力的方為佳譯。從詩學特征和文化價值的再現來看,王寶童譯本相比較之前的譯本有了較大的突破,在緊扣原文內容的同時趨近于詩體形式;借助語音代償的方式再現《三字經》的音韻美,利用結構的不斷調整再現形式美,通過直譯或意譯加腳注的方式再現文化價值[17]。而趙彥春的譯本的翻譯風格則是“形意逼近”,不做變通、引申和調控,盡可能地在語言形式、思想內容和文化內涵上忠于原文[18]。作為《三字經》第13個英譯本,趙譯本完全實現了英文三詞一句對譯漢語三字一句,采用了最接近漢語AABA韻式的AABB韻式,最大限度地還原了原文的“詩味”;同時,在“詩意”建構上,基于清朝賀興思版的《三字經》,對于文化缺省,大多采取了歸化和異化并舉的復合翻譯策略,使原文中大量的異質文化特質在譯文中得以重現,又兼顧了在異域文化環境中的可接受性。特朗普2017年出訪中國期間即選擇了趙彥春的《英韻三字經》版本,也足見趙譯《三字經》不同于其他譯本的獨特風采與魅力。兩位中國學者的譯本在再現經典,展現國學翻譯新天地上表現出的創造性是值得國人借鑒和驕傲的。

結語

翻譯不僅是一項跨語言交際活動,更是一種文化建構手段。國學典籍《三字經》四百多年的翻譯出版史無疑是形塑中國文化主體身份的歷史,促進了中華文化的傳播及其與人類文明的交融。然而,只有建立在文化自覺之上的文化自信才是可靠的[19]。東西方譯者出于各自的文化自覺和文化自信,采取的主要翻譯策略有所不同,由此各譯本的文化傳播功能很大程度上也是不同的。漢學家的英譯本、仿本雖然豐富多樣,但翻譯策略以直譯加闡釋為主,在很大程度上是服務于西方社會所需,是西方的宣教工具和文化權力話語的變體。祛除了濃烈的西方文化附庸色彩,中國學者的譯本努力嘗試從文本形式到文化建構上加強對“中國話語”的“立”,盡可能地兼顧“音”“形”“義”,以保留原作的神韻、氣質和風貌[20],進而將中國獨有的詩學、價值觀和世界觀的深刻思想內涵有效地傳遞給英語世界的讀者。在構建“中國話語”的過程中,典籍中文化專有項的翻譯是關鍵的一環。要精準還原中國的經典文化精神并提升譯品在英語世界的可接受性,需要譯者兼具國際化的文化視野和堅定的中華文化立場,處理好詞語與語篇的織構、語言與文化意識形態的關系。

注釋:

①譯本一:Giles,H.A.Elementary Chinese:San Tzu Ching[M].Shanghai:Messrs.Kelly & Walsh,Ltd.1900.譯本二:王寶童,李黎.英譯三字經·千字文[M].上海:上海外語教育出版社,2008.譯本三:趙彥春.英韻三字經[M].北京:光明日報出版社,2014.