音樂廳聲學的一些新觀點

陳小平

(中國傳媒大學,北京 100024)

音樂廳聲學從賽賓提出混響時間計算公式以來,經歷了一個多世紀的發展歷程。20世紀50年代至70年代是其理論發展的重要時期,現有廳堂音質評價參數大多數是在這一時期提出的,為廳堂聲學設計奠定了理論基礎[1]。然而,音樂廳聲學發展至今,混響時間似乎是唯一客觀評價指標,音質設計仍然存在不確定性,視覺等其他因素依然占主導,這些說明廳堂音質設計還存在許多尚待解決的問題。

在2018年IOA(Institute of Acoustics,英國的一家聲學權威機構)召集的聲學會議上,音樂廳聲學再次成為研討主題。筆者將此次會議上提出的部分新觀點和新問題進行了總結。

1 混響時間低音比是否應大于1?

混響時間是廳堂音質設計的主要客觀指標,通常以中頻(500 Hz)混響時間Tm為代表。由于混響時間隨頻率變化,因此,還需要確定混響時間最佳頻率特性。自20世紀60年代以來,聲學家們普遍認為,低頻的混響時間最好是中頻的1.1~1.45倍,并定義低音比(Bass Ratio,BR)為

其中,T125、T250、T500和T1000分別表示頻率為125 Hz、250 Hz、500 Hz和1 000 Hz時的混響時間。

1.1 理論分析

允許低頻混響時間有所提升基于以下幾點考慮:

(1)人聲、樂聲以致整個樂隊聲音的平均頻譜曲線總是呈現低頻下降趨勢,因此,來自墻面的低頻反射聲有助于增強低頻,提高聲音的豐滿感和溫暖感;

(2)人耳對低頻較不敏感,表現為低頻的聽閾較高,因此,低頻的響度較低。通過增加低頻混響,可以提高低頻響度;

(3)等響曲線在低頻端靠得越來越近,為了使低頻和高頻聲音在停頓時聽感上持續同樣長時間,低頻混響聲的衰減要比高頻慢。

Fuchs對此提出了不同看法[2],認為BR接近于1可能更有利于低頻聲。Fuchs指出,上述幾點只是從能量角度進行考慮,忽視了低頻聲波可能存在的干涉會最終影響到聽音。在樂隊中,有一半樂器的基頻可能低于125 Hz,這些低音對整個樂隊聲音的烘托起到至關重要的作用。在廳堂聲學測量標準ISO 3382-1中還指出,測量頻率范圍應包含125 Hz~4 kHz,而對于音樂廳,低頻應延展至63 Hz(目前大多數沒有做到)。因此,低頻數據測量和分析是不可忽視的。

低頻干涉是指直達聲與早期反射聲疊加產生的效應。當然,這種干涉并不只存在于低頻。Fuchs指出,只有特定頻帶的聲音才會受到干涉效應的影響,如表1所示的紅色區域[2]。其中,Δx為反射聲與直達聲的聲程差,分別取1 m、2 m、4 m、8 m、16 m和32 m,Δt為時間差為聲速),對應上述Δx分別為2.9 ms、5.8 ms、12 ms、23 ms、46 ms和92 ms,f為頻率,λ為波長,T為周期。

Spatial 3D Numerical Simulation Research on a New Foundation Structure of Offshore Wind Power WANG Tingting,SU Liyuan,LU Shengjun(1)

下面對表1進行簡單說明。

(1)當頻率大于1 kHz時,Δx/λ大于(2~3),處于綠色區域。反射聲在直達聲到達后的(2~3)個波長或(2~3)個周期才到達,這樣的時間間隔足以讓聽覺很好地感知直達聲,而不會受到反射聲的影響。在這種情況下,反射聲可以僅從能量角度考慮,和混響聲一起,符合能量疊加原理,用于D(清晰度)、C80(明晰度)、G(強度指數)和LEF(側向能量因子)等參數的計算,對聽音是有利的。

(2)當頻率低于63 Hz時,如果聽音者或聲源非常靠近反射板,使反射聲與直達聲的聲程差小于4 m,則Δx/λ可能遠小于1,如表1中的藍色區域。此時,反射聲與直達聲的相位差可以忽略,或者認為它們幾乎同時到達聽音者,因此,反射聲也不會影響直達聲的聽音。這種情況相當于聲音強度增大一倍,也是人們希望達到的效果。

(3)當頻率小于1 kHz時,存在一些紅色區域,既不滿足Δx/λ大于(2~3),也不滿足Δx/λ遠小于1。在這種情況下,反射聲與直達聲的時間間隔不足以讓聽覺很好地感知直達聲,或者說,干涉產生的梳狀濾波效應使波形改變,模糊了直達聲攜帶的聲音信息。

由此可見,較高頻率的早期反射聲有利于聽音,而低頻的早期反射聲未必如此。低頻反射聲引起的干涉效應可能減弱低音樂器的基頻成分,使聲音聽起來模糊不清。盡管較大的混響可能增大低頻強度,但無法彌補前期的音質損失。

關于低頻混響與音質的關系,前人已經有所提及。E.Skudrzyk早在1954年就提到,低頻混響時間不應該比中頻大許多,以免掩蔽樂器低頻聲音的瞬態起振過程,影響聲源定位。G.von Békésy也曾經在1931年指出,混響時間頻率特性以平坦延伸至低頻為佳,聲源的低頻起振過程對聽音至關重要。雖然白瑞納克首先提出BR,并將BR的最佳值設為1.1~1.45,但在利用相互正交的多個聲學參數對大量音樂廳音質進行調查后發現,BR值與音質并不存在明顯的相關性。隨后他又選取了38個音樂廳,對(G125+G250)與(G500+G1000)的差值與音質的相關性進行了調查,也沒有獲得有價值的結果。最后他指出,低頻響度與低頻混響時間并無明確關系,低頻響度比低頻混響時間對音質更為重要。

表1 不同頻率的Δx/λ或Δt/T值

1.2 音質杰出的音樂廳BR值

Fuchs對一些公認音質良好的音樂廳的實際BR值進行了仔細觀察,發現其中許多音樂廳的混響時間在低頻并不是提升的,而是保持平坦甚至下降[2]。

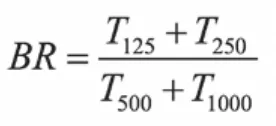

圖1 維也納金色大廳混響時間頻率特性

維也納音協音樂廳(金色大廳,建于1870年)以其優秀音質成為音樂廳設計典范,圖1為金色大廳的混響時間頻率特性。該廳在1960年進行過一次裝修,裝修前的空場混響時間在500 Hz和1 kHz達到最大值,分別為3.6 s和3.5 s,在250 Hz和125 Hz有明顯的下降,BR約為0.9;裝修后,由于更換了新座椅,中高頻吸聲有所增加,使空場混響時間從中頻到低頻呈現較為平直的狀態,滿場時由于中高頻吸聲進一步增加,BR約為1.2。

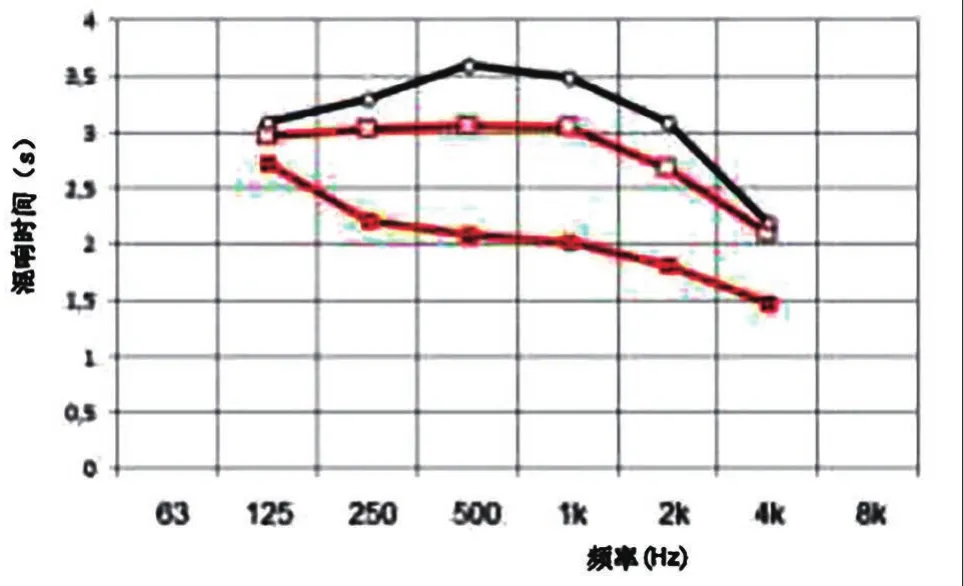

圖2 波士頓交響樂大廳(紅色:裝修前空場;藍色:裝修后空場;黑色:裝修后滿場)和阿姆斯特丹音樂廳(虛線-空場)混響時間頻率特性

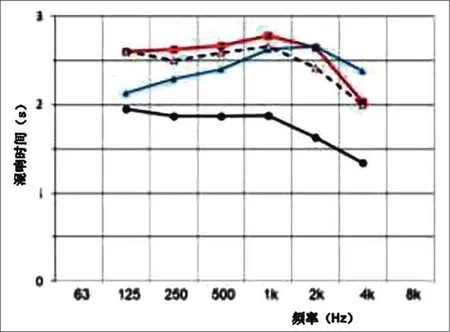

圖3 白色貝殼主題內墻

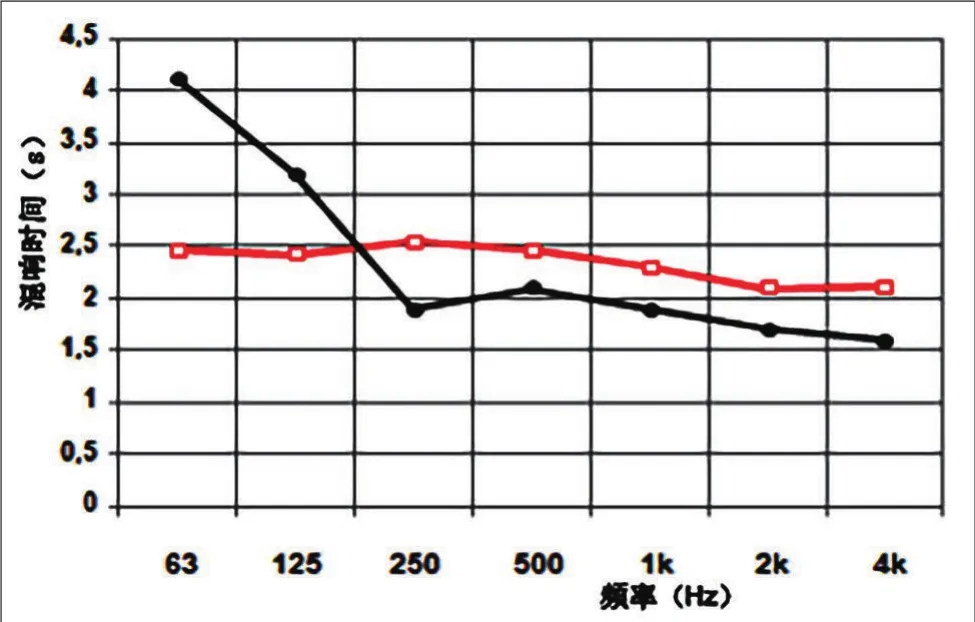

圖4 易北愛樂音樂廳混響時間頻率特性(黑色:滿場估算值;紅色:空場實測值)

此外,還有一些音質獲得好評的音樂廳,其原本設計目標為BR大于1,但測量結果卻是BR小于或等于1。例如,新柏林愛樂音樂廳(1963年)和漢堡易北愛樂音樂廳(2017年)就屬于這種情況[2]。新柏林愛樂音樂廳是按照BR等于1.2設計的,但測量得到的混響時間頻率特性幾乎是平直的,這是因為設計時沒有考慮到頂棚懸掛的石膏板的低頻吸聲作用。漢堡易北愛樂音樂廳混響時間設計目標是BR等于1.3。為了達到這個目標,墻面和頂棚大面積安裝了白色貝殼狀厚重的石膏板,容重為125 kg/m2,凹凸條紋深度為10 mm ~90 mm,寬度為80 mm,如圖3所示,目的是使其有效反射低頻,減小低頻吸聲,同時對聲音起到一定的擴散作用。但事實上這兩項都沒有達到預期效果。首先,這樣淺的凹凸變化只對高頻起到一定擴散作用;其次,白色貝殼主題墻面反而表現為低頻吸聲器,其厚重的質量和自身的彈性以及背后空氣層,使石膏板產生低頻共振并吸收大量聲能。圖4為易北愛樂音樂廳的混響時間頻率特性。

從作曲家的角度,當然偏愛聲學透明、能夠反映作品所有技巧和細節的演出場所。Fuchs指出[2],BR小于1 目前只是作為一個倡議提出,還有待于進一步討論和更多基礎性研究的支持。此外,人們的聽音偏好隨不同時代而變化,這也是需要考慮的影響因素。

2 墻面是否越擴散越好?

一直以來,人們認為音樂廳壁面材質及其擴散設計是高品質音樂廳的聲學標志。因為人們相信,包圍感是影響聽音偏愛度的重要因素,而包圍感是由來自四面八方的反射聲產生的;另一方面,二戰以后,建筑設計出現簡約思潮,開始摒棄過多裝飾,傾向于采用平面和直線,在這樣的歷史背景下,音樂廳聲學設計開始強調壁面的擴散特性。其次,人們總是以音質良好的古典音樂廳作為聲學設計范例,由于古典音樂廳墻面有大量的浮雕裝飾,因此,認為壁面擴散是音樂廳良好音質的必要條件。近年來,這種想法有走向極端的趨勢,似乎擴散只有好處沒有任何不利之處。研究人員開始重新思考這個問題。

當聲波作用于粗糙表面時,至少部分地遵循布朗定律,即聲波向不同方向反射。當音樂廳墻面設計為擴散表面時,將使一部分聲能返回靠近舞臺的區域。Green通過對實際廳堂和縮尺模型測量后得出[3],墻面擴散程度越高,混響時間隨位置的變化越小,但響度隨距離增大而減小變得更加顯著。

芬蘭奧拓大學研究人員通過模擬不同廳堂相同距離聽音的實驗后發現[4-6],首先,聽音的偏愛度與主觀感覺的親近度(proximity)成正相關;Kahle根據聽音經驗承認[7],在墻面深度擴散的音樂廳聽音,由于一部分聲能被返回前方區域,使響度減小,確實產生了聲源“較遠”的感覺,同時聲源定位感變差。其次,廳堂脈沖響應的早期時間包絡主要由早期反射聲決定,與廳堂音質密切相關,反映了該廳堂所具有的聲學特征(acoustic signature)。因此,早期反射聲比混響聲對音質起更為重要的作用。只有當這些早期反射聲足夠強時,聽覺才能感知到,因此,這些早期反射聲應該來自鏡面反射而不是擴散反射。

Marshall對維也納金色大廳墻面和頂棚進行仔細研究后指出[8],壁面和頂棚的擴散程度并不像人們想象的那么高,事實上,平面所占比例大于50%。其他建于19世紀和20世紀初的著名音樂廳,如阿姆斯特丹音樂廳、卡內基音樂廳等,實際上也都存在大量的平面。正是這些來自平面的早期反射聲賦予了廳堂良好的聲學品質。這一調查結果印證了奧拓大學研究小組得到的結論。

由此可見[7],在傳統音樂廳建筑中,對良好音質真正起作用的并不是壁面浮雕等精細裝飾,而更可能是廳堂里尺寸較大的弧面、包廂、立柱和壁龕等。

圖5為Marshall主持設計的廣州大劇院(2010年)歌劇廳內部聲學設計示意圖[8],該歌劇廳在舞臺安裝音樂罩后,可作為音樂廳使用。可以看出,該廳墻面并沒有凹凸設計,但觀眾廳池座、樓座的非對稱“雙手環抱形”設計,對整個廳堂的聲場擴散起到重要作用。

3 提出新的音質評價參數

現有廳堂音質評價參數幾乎都是基于能量計算。然而研究表明[7],人們偏愛具有鮮明聲學特征的廳堂。而正如前面提到,廳堂的聲學特征是通過脈沖響應的早期時間包絡中包含的聽覺可辨識的信息體現的。在音質良好的廳堂,不僅聲源定位清晰,而且房間的空間特性也能充分感知。對聲源感知(source presence)和房間感知(room presence)起作用的反射聲之間,并不存在明確的時間分界線,甚至早期反射聲中也包含一部分房間信息。

圖5 廣州大劇院歌劇廳內部聲學設計示意圖

基于上述認識,Kahle指出[7],只有當早期反射聲對于聽覺系統為連貫和可辨識時,聽覺才能最大程度地提取聲源信息,強化聲源的存在感和親近感。對于空間感也是這樣,當聽覺系統可辨識的有關信息缺失時,房間感知也就隨之消失。這一點與控制室或聽音室不同,后者希望去除房間感知,而保留錄音場所的聲學特性。因此,對于高品質音樂廳,廳堂脈沖響應中包含連貫的、聽覺可辨識的信息是非常重要的。然而這一點并沒有在現有廳堂音質評價參數中反映出來,現有參數沒有考慮反射聲的可辨識性,而只是進行某個時間區間的能量計算。因此,未來研究方向或許是定義更有意義的新的聲學參數,找到其優選值范圍。設計范式也可能隨之調整,即首先確定廳堂需要怎樣的聲學特征,然后通過體型設計以及聲學裝修實現這些聲學特征。

4 空間感動態響應性

音樂廳被演奏者和指揮家看成樂器的一部分。在音樂作品中,響度變化或動態變化是樂曲創作的重要組成部分。好的廳堂應該能夠強化樂曲的動態表現。

在肯定側向反射聲對空間感起重要作用的前提下,研究人員觀察到,聽覺對側向反射聲的感覺閾隨總聲壓級增大而減小,即在音樂演奏的動態發生變化時,聽覺能夠感受到廳堂空間感隨之變化。當處于強奏樂段時,廳堂將呈現最強的空間感。這是音質良好音樂廳的重要標志。

近年來,芬蘭奧拓大學研究小組開展了這方面的大量研究工作[9-12]。研究表明,廳堂空間感的動態變化還與樂器演奏力度增大引起的高頻分量增加和指向性的變化有關。由于聽覺對側向高頻聲的敏感度較高,因此,當演奏力度增大時,增加的側向高頻分量使聽覺的空間感有較顯著的增強。并且提出將動態響應性(dynamical responsiveness)作為評價廳堂聲學特性的參數之一。

事實上,早在1978年Wettschurek就通過實驗測試了側向反射聲E的聽閾隨到達方向(分為前、側、后)和總聲壓級變化特性[13]。圖6為實驗設置,其中,D為直達聲,測試時使反射聲E、另一個固定方向的反射聲R和混響聲H的延時固定不變,直混比保持為0 dB,然后以5 dB步長改變總聲壓級(不包含E),測反射聲E相對直達聲的聽閾(以相對聲壓級表示),得到聽閾隨總聲壓級增大而減小的變化曲線。Wettschurek的實驗為廳堂空間感隨響度增大而加強提供了理論支持。

圖6 Wettschurek實驗設置

Green和Kahle對空間感動態響應性(Dynamic Spatial Responsiveness,DSR)的測量和可視化進行了研究,探尋將其作為新的音質客觀評價參數的可能性[14]。具體方法是,首先進行聽音實驗,得到反射聲聽閾隨到達方向和總聲壓級變化曲線;然后以此數據為基礎,通過算法設計一個空間感動態響應濾波器(Dynamic Spatial Response Filter,DSRF)。該濾波器以房間3D脈沖響應為輸入,3D脈沖響應是指用一階Ambisonic傳聲器拾取的4個脈沖響應,分別記為X、Y、Z和W,DSRF濾波器根據脈沖響應計算出不同延時反射聲的大小和方向,再根據聽閾模型判斷是否能聽到,最后得到不同響度時聽覺能夠感知的反射聲的大小和方向,并將結果繪制成極坐標圖。極坐標圖中側向反射聲越豐富,則廳堂的空間感越好。這個濾波器被用于對實際廳堂進行測試,結果表明,DSR能夠反映廳堂空間感隨音樂動態變化的特性。

可見,與現有空間感評價指標LEF(側向能量因子)和IACC相比,DSR不只是對特定時間段的聲音能量進行積分計算,而是對不同時間點的反射聲都進行了分別計算,因此,更能準確反映廳堂聲學特性的差異。只要記錄下不同廳堂的3D脈沖響應,就可以通過計算對空間感動態響應性進行比較,為音樂廳聲學設計提供更多依據。