超級連接

——“全球化”在美術(shù)博物館展覽敘事中的意義和表達(dá)

“超級連接”是對深入發(fā)展的“全球化”狀態(tài)的一種指征,同時作為一種思維方式,普遍存在于現(xiàn)代以來的美術(shù)博物館展覽歷史中。本文通過進(jìn)入展覽史內(nèi)部,剖析在不同時期和社會情境中,作為藝術(shù)史的寫作者和新批評空間的美術(shù)博物館,如何在策展實踐中運用、闡釋和創(chuàng)造了“全球化”邏輯,賦予作品多元文化身份,參與塑造人們對藝術(shù)世界的認(rèn)識,以期引發(fā)在“全球兼本土”的時代對藝術(shù)策展觀念與方式的新思考。

美術(shù)博物館策展;全球化;超級連接;自我與他者

“全球化”(globalization)幾乎是近年來我們使用頻率最高的詞語之一,盡管對于“全球化”一詞的定義,知識界尚未形成一個統(tǒng)一的論調(diào),人們對它的感知層次也不盡相同。

一般地說,對全球化的討論,多以資本為軸心,即將全球化描述為跨國資本主義階段的本質(zhì)特征。在“資本”的框架之外,全球化的觸角被認(rèn)為業(yè)已延伸到了社會和文化結(jié)構(gòu)的各個層次。2000年,“超級連接”(hyperconnectivity)一詞被創(chuàng)造出來,用于描述在全球化和信息化的浪潮中,人們可以通過各種方式,隨時隨地觸及世界的任何一個角落;2018年,國際博物館協(xié)會(International Council of Museums)將這一詞應(yīng)用于其年度主題:“超級連接的博物館:新方法、新公眾”(Hyperconnected museums: new approaches, new publics)。如 國 際政治經(jīng)濟(jì)學(xué)和哲學(xué)家肯尼斯·蘇林(Kenneth Surin)所說,“當(dāng)前資本主義發(fā)展的這個階段……已經(jīng)創(chuàng)造出一種新的社會秩序。”1這個秩序不僅給了人們一個空前廣博的地理視域,并且乘著信息技術(shù)和工業(yè)革命的東風(fēng),極大地壓縮了物理時空的心理尺度。

無論從經(jīng)濟(jì)還是從文化活動的層面考察全球化,它都意味著“在地”一次次突破邊界的約束,快速加入到全球的陣營,完成空前頻繁迅捷的交換與交流,毫無疑問,當(dāng)代策展也成為了這種趨勢的某種表征、成果或者共謀。1960年代中期以來,以國際雙年展、三年展命名的臨時多年展、國際巡回展,以及調(diào)集全球藝術(shù)資源組織的“巨型展覽”(blockbuster)推動了藝術(shù)世界的全球擴張,各國重量級美術(shù)博物館也在以陳列展等方式構(gòu)建可視的全球藝術(shù)史,或者至少是全球視野下的地方藝術(shù)史。那么,在充分利用全球化便利條件的同時,當(dāng)代策展是否也共享了普遍意義上全球化的某種內(nèi)在邏輯,又以什么樣的方式表述出來?在全球藝術(shù)的框架中拉動不同“地方”的對話,是否能改變在地與全球、自我與他者的關(guān)系,又會對它們產(chǎn)生怎樣的影響?藝術(shù)展覽和藝術(shù)史的分類思維是否因此發(fā)生變化,不同文化的差異是否得到了體現(xiàn)與尊重,藝術(shù)世界的圖景會變得更加多極還是單一?當(dāng)然,這些設(shè)問可能就像全球化本身,沒有全面而決定性的答案,但對它們的思考會深刻影響對全球化時代藝術(shù)策展本質(zhì)的理解和反思,或者幫助厘清其發(fā)展的方向。

① 在物理與網(wǎng)絡(luò)世界穿梭的人圖片來源:Great People Inside

盡管現(xiàn)代意義上的“全球化”始于20世紀(jì)中葉,當(dāng)我們回溯美術(shù)館策展實踐的歷史,會發(fā)現(xiàn)“全球化”更像一個從當(dāng)下獲得豐富新意的古詞。誠然,在定義全球化時,認(rèn)為其由來已久的觀點也自成一派,如埃里克·R·沃爾夫(Eric R.Wolf)在《歐洲和沒有歷史的人》中提到,新石器時期的貿(mào)易路線已經(jīng)貫穿當(dāng)時全球的范圍。作為藝術(shù)史的寫作者和新-批評空間(neo-critical space)2,美術(shù)博物館展覽致力于對紛繁的藝術(shù)歷史進(jìn)行整理,以及通過對當(dāng)代藝術(shù)的歷史化工作,將不同時期、地緣、作者以至文明的藝術(shù)創(chuàng)造納入具有內(nèi)在邏輯的敘事網(wǎng)絡(luò)之中,建構(gòu)其身份、特性和價值。換句話說,展覽始終是意識形態(tài)的。

1793年,盧浮宮更名為“中央藝術(shù)博物館”,封建君主的珍寶閣變成國家博物館向公民開放,隨后,公共博物館的觀念傳遍了歐洲。在公共博物館誕生初期,藝術(shù)作為一種“象征資本”,與民族(國家)身份認(rèn)同之間的緊密聯(lián)系被強有力地建立起來,這甚至打破了長久以來博物館只保存和展示經(jīng)過時間檢驗之物的傳統(tǒng):1818年,盧森堡宮更名為“在世藝術(shù)家博物館”(Museum of Living Artists),專門用于展示法國當(dāng)時正在發(fā)生的藝術(shù)。1819年,戈雅當(dāng)代繪畫展廳在普拉多國家博物館開放之際挺進(jìn)了中央畫廊。3在大洋彼岸的美國,紐約大都會藝術(shù)博物館“美國翼”(The American Wing)于1924年正式開放,展示以17世紀(jì)末“殖民地時代”到第一次工業(yè)革命期間的美國本土手工藝和各種室內(nèi)裝飾藝術(shù)。用時任館長羅伯特·弗雷斯特(Robert de Forest)的話來說,開設(shè)美國翼的目的在于反駁一種長期存在的觀點,即“任何博物館都不可能對早期美國藝術(shù)實現(xiàn)嚴(yán)肅且為人稱道的陳列”,同時,“由于大都會是第一個這樣做的博物館,包括美國手工藝和裝飾藝術(shù)在內(nèi)的美國藝術(shù)史,都由我們自己來撰寫。”4

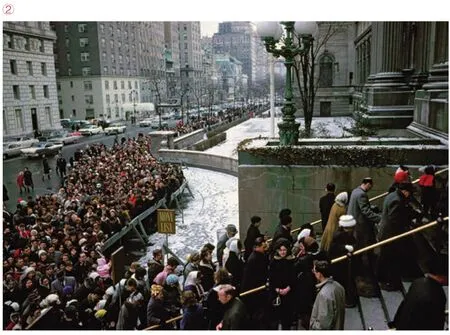

②1963年2月,觀眾在紐約大都會藝術(shù)博物館門口排隊等待觀摩《蒙娜麗莎》來源:Getty Images

“美國翼”開放的年頭,正是《國家起源法案》(The National Origins Act)5通過成為永久性聯(lián)邦法的時刻,它在某種程度上將外來移民看作對國家和民族身份同一性、精英政治權(quán)利和優(yōu)質(zhì)社會勞動力的潛在威脅,如果移民大潮不能被有效控制,本土藝術(shù)——特別是本土藝術(shù)遺產(chǎn)——應(yīng)該成為抵御外域思想、保持民族文化純度的尖兵。很顯然,以民粹主義觀念為根本立場建構(gòu)全球藝術(shù)版圖,中心與邊緣、主體與他者、全球與在地必須被置于二元對立的關(guān)系中。

③ 勞倫·Y·米妮耶-胡安,普拉多博物館中央畫廊(動態(tài)全景照片顯示裝置),30×1042cm,1882-1883年?Museo Nacional del Prado

④ 阿奇博爾德·阿徹,《博物館員、董事和觀眾在1819年埃爾金大理石的臨時展廳》,布面油畫,94×132.7cm,1819年? The Trustees of the British Museum

當(dāng)國際經(jīng)濟(jì)和社會關(guān)系在20世紀(jì)下半葉發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,相互依存的多邊世界格局投射進(jìn)美術(shù)館殿堂,在新藝術(shù)史、文化相對論理論、多元文化主義和新博物館學(xué)等藝術(shù)和社會思潮的協(xié)同參與下,美術(shù)館策展實踐顯現(xiàn)出一種“世界主義”轉(zhuǎn)向,嘗試以更加包容和平等的姿態(tài)展現(xiàn)曾經(jīng)被刻意忽視或放在對立面的“他者”,但博物館在“平權(quán)”議題上的被動姿態(tài)并沒有因此徹底扭轉(zhuǎn)。2020年在“黑人的命也是命”(Black Lives Matter)的全球動議中,許多享有盛譽的博物館被要求再次正視其與殖民歷史和種族歧視的復(fù)雜關(guān)系。非法手段征集的藏品究竟應(yīng)該歸還“原產(chǎn)地”,還是繼續(xù)由博物館掌管,是纏繞了博物館學(xué)研究和實踐領(lǐng)域幾個世紀(jì)的公案。許多時候,對發(fā)展中世界懷著的“主人心態(tài)”,讓權(quán)威機構(gòu)自覺或不自覺地以一種施惠的方式對待他者,并將他者過分邊際化為“其他的”或“周邊的”。這里有一個很少提及的例子:以歐洲和美國現(xiàn)代以來杰作收藏著稱的紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館也是美國最早收藏拉丁美洲藝術(shù)的博物館。從1935年艾比·洛克菲勒(Abby Rockefeller)向博物館捐贈了迭戈·里維拉(Diego Rivera)等人的3件作品之后,博物館快速積累了數(shù)量可觀的拉丁美洲藏品,參與選擇和收藏作品的林肯·柯爾斯坦(Lincoln Kirstein)曾持有這樣的觀點:“公平地說,墨西哥繪畫的大部分名聲是美國造成的,因為我們的博物館、收藏家和游客的贊助,以及我們許多評論家和藝術(shù)品商人的熱情宣傳。”6

或許為了規(guī)避給“他者”貼標(biāo)簽的習(xí)慣用語,以及對“西方與西方以外”差別的過分強調(diào),2014年10月在紐約古根海姆美術(shù)館二層展廳開幕的《汪建偉:時間寺》(Wang Jianwei: Time Temple),特別說明要以一種“去特殊性”的概念展現(xiàn)當(dāng)代中國藝術(shù)家的成就。“中國藝術(shù)家開始把自己和全球各地的藝術(shù)家一視同仁,他不需要通過打中國牌來處己自若,這樣的藝術(shù)家才是真正意義上的世界藝術(shù)家,也是理應(yīng)在古根海姆收藏中出現(xiàn)的藝術(shù)家,展覽的合法性和進(jìn)步意義恰恰體現(xiàn)于此。”7需要指出的是,與《時間寺》幾乎同時展出的是貫通美術(shù)館主展廳的《零號:未來倒計時,1950-60年代》(ZERO:Countdown to Tomorrow, 1950s-60s)。“零號”展覽涵蓋了古根海姆美術(shù)館在內(nèi)全球多所機構(gòu)以及個人的收藏,囊括了二戰(zhàn)后以亨茲·馬克(Heinz Mack)為代表的德國實驗藝術(shù)小組“零號”(ZERO)以及盧西奧·豐塔納(Lucio Fontana)、草間彌生(Yayoi Kusama)、伊夫·克萊因(Yves Klein)、皮耶羅·曼佐尼(Piero Manzoni)等40位藝術(shù)家的作品,在前言中,他/她們的實踐被認(rèn)為“重新定義了繪畫和藝術(shù),激發(fā)了極少主義、觀念藝術(shù)、抽象藝術(shù)和大地藝術(shù),改變了戰(zhàn)后當(dāng)代藝術(shù)的面貌,并至今仍影響著我們的藝術(shù)創(chuàng)造。”8

美術(shù)館展覽是一種空間敘事,空間作為展覽文本的一部分,充當(dāng)著重要的表意單元。策展人湯偉峰(Thomas J.Berghuis)在闡釋展覽同名作品《時間寺》時提到,“1970年代后的中國,人們偏愛現(xiàn)實主義,藝術(shù)家本人在早期的創(chuàng)作中也是如此。但在今天,他想要破壞這種模式,因為他認(rèn)為那是一個封閉的系統(tǒng),拒絕新的觀看經(jīng)驗。”9。在這座曾經(jīng)的“非具象藝術(shù)”(Non-objective art)殿堂里,“零號”被歸納為未來藝術(shù)正確走向的引領(lǐng)者,而對“時間寺”的“去特殊化”,幾乎已經(jīng)被置換為對整個“現(xiàn)實主義”藝術(shù)的某種價值批判,及對其所代表的時代和地緣文化的“揚棄”。

在新藝術(shù)史的觀念中,“藝術(shù)家和他的作品”被視作“藝術(shù)家作為他的作品”(artist as his work),即風(fēng)格是對藝術(shù)家經(jīng)歷和生命時期的記錄,并且在更大的范圍上,是其所處的族群、社會和時代的切片。這一套美術(shù)館策展的經(jīng)典語法,秉承了文藝復(fù)興以來的經(jīng)典藝術(shù)史研究方法論,以及現(xiàn)代主義的社會分工和學(xué)科分類邏輯。如同作為剩余價值必要條件的各種生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系,無論身處哪個國度,規(guī)模和能力如何,都可以根據(jù)資本的需要在全球勞動分工中被規(guī)定或重新規(guī)定位置。百科全書式的博物館構(gòu)建起如奧運會一般的展覽體制結(jié)構(gòu),作品按地緣分割在若干展廳中,白盒子的展覽美學(xué)清晰化了藝術(shù)史的進(jìn)化論線索,“對話”的條件被提前預(yù)設(shè),在地文化或者成為主流敘事的某種遠(yuǎn)東的樣本,或者因無法被同質(zhì)化而被否定存在。誠然,美術(shù)館因其公信力與宗旨,需要保持一種符合學(xué)術(shù)圭臬和自身學(xué)術(shù)發(fā)展方向的立場,但我們還是要問,有沒有可能既符合慣例,又挑戰(zhàn)慣例?作品既為機構(gòu)的興趣和立場所挪用,又是否有機會選擇不服從?

⑤ 紐約現(xiàn)代藝術(shù)博物館擴展后的長期陳列展廳一角,兩件主要展品為畢加索《亞威農(nóng)少女》(1907)和費思·林格爾德《美國人民系列第20號:死亡》(1967)Estate of Pablo Picasso/Artists Rights Society(ARS), New York; Faith Ringgold/Artists Rights Society (ARS), New York, via ACA Galleries, New York; Jeenah Moon for The New York Times

⑥《汪建偉:時間寺》展覽現(xiàn)場,所有作品由汪建偉創(chuàng)作?汪建偉,2014,展覽由何鴻燊家族基金會支持,攝影: David Heald? Solomon R.Guggenheim Foundation, NY

作為物種大交換的產(chǎn)物和見證,“奇珍柜”(cabinet of curiosities)承載著人們了解和收藏世界的最初渴望,也是前現(xiàn)代時期博物館和“沙龍展”展覽美學(xué)的原型。今天,一部分自然歷史博物館沿用了“奇珍柜”的分類邏輯與展陳方式,在美術(shù)博物館當(dāng)中并不十分多見,位于費城的巴恩斯基金會(The Barnes Foundation)可算其中一個有趣的例子。從1924年創(chuàng)建起,博物館既將其中國古代書畫、非洲面具、古希臘雕塑、美洲的鐵器、歐洲中世紀(jì)手工藝作品,與以印象派和后印象派為代表的歐洲現(xiàn)代主義藝術(shù)在展廳中混編,同時一定程度上保留了“沙龍展”的布展程式。這種被其創(chuàng)辦人阿爾伯特·巴恩斯(Albert C.Barnes)稱為“墻壁合奏”(ensembles)的敘事邏輯,充分體現(xiàn)了創(chuàng)建初期,歐洲現(xiàn)代藝術(shù)所代表的精英趣味與“中等文化”價值觀相互博弈的狀態(tài),循著作品本身的“光影、線條、色彩和空間,為不同時代和地域的藝術(shù)創(chuàng)造在展廳中直接交談的契機。”10

史密森尼學(xué)會倫威克美術(shù)館(Renwick Gallery)以關(guān)注現(xiàn)當(dāng)代藝術(shù)與手工藝、民間藝術(shù)傳統(tǒng)等的關(guān)系為宗旨。2016年舉辦的館藏特展“聯(lián)系:館藏中的當(dāng)代工藝”(Connection:Contemporary Craft at the Renwick Gallery),通過定期更換館藏展品,梳理1930年代以來的純藝術(shù)和實用藝術(shù)的特征及其代表的生活態(tài)度。雖以“聯(lián)系”命名,然而參觀展覽初時,筆者并未發(fā)現(xiàn)作品之間有任何“聯(lián)系”,若干小型展廳串起的單一流線沒有沿時間展開,每個展廳中的作品也無法歸入材質(zhì)、地緣、種族、流派或者主題等經(jīng)典分類邏輯,快速瀏覽后只留下一種“雜亂到莫名其妙”的印象,直到沿著展廳地板上低調(diào)的點狀路線提示,才猛然發(fā)現(xiàn)隨著身體與作品位置關(guān)系的不斷變換,120°的視域里,兩組或者更多組不同時代和國家的藝術(shù)家的作品,會出現(xiàn)相同的符號元素、相似的曲線、相關(guān)的空間構(gòu)成方式和色彩傾向、呼應(yīng)的情節(jié),或者各種松散、微妙、似是而非和意料之外的視覺與內(nèi)容聯(lián)系。于是,觀展陷入了一種反反復(fù)復(fù)的身體巡游和想象力趨使的沉思。

⑦《零號:未來倒計時,1950-60年代》展覽現(xiàn)場,攝影: David Heald ? Solomon R.Guggenheim Foundation, NY

毫無疑問,“聯(lián)系”展依然是對物的強制排序,將它們放進(jìn)特定的空間,以及一系列特定的相互關(guān)系之中。但是,展覽幾乎消除了“在地”的社會性身份,以及“策展人的聲音作為絕對權(quán)威”的想法,回歸到藝術(shù)的視知覺屬性本身,并鼓勵觀眾參與一種身體與作品共同完成的儀式,締造自主創(chuàng)造共鳴的權(quán)利與激情。在策展人諾拉·阿特金森(Nora Atkinson)的構(gòu)想中,展覽是對深入發(fā)展的“超級連接”的現(xiàn)實世界的一種擬態(tài),在全球化的時代,聯(lián)系是無所不在的11。事實上,展覽也表達(dá)了對全球化的反撥:好奇心可以沖破以同化意識為目的建立的文化界限,承認(rèn)某種自律、不可知卻自成體系的規(guī)律,這未嘗不是一種值得期待的策略。而這里的悖論是,展覽嘗試去掉所有理論、理性和社會性框架,但這些時間和生活空間都相隔甚遠(yuǎn)的藝術(shù)家,卻依然在視覺經(jīng)驗、表達(dá)方式、對材料的偏愛和表述的內(nèi)容上“達(dá)成共識”,而這種共識也能從觀眾的感官心理被喚醒,那么,“全球化”的同質(zhì)化是否已經(jīng)形成了一種新的集體無意識,就像氣候變化、細(xì)菌和病毒,進(jìn)駐了“在地”無從擺脫的生物學(xué)基礎(chǔ)?如同一種隱喻,珍妮特·埃克曼(Janet Echelman)表現(xiàn)厄爾尼諾現(xiàn)象的作品正在相鄰展廳展出。

大航海時代,全球化依靠物的遷徙驅(qū)動。中國的絲綢、瓷器和茶葉經(jīng)由絲綢之路傳遍歐洲,中南美洲的土豆、甘薯、玉蜀黍(玉米)和煙草扎根亞洲。這些作物能夠在糟糕的土質(zhì)和光照條件下大量繁衍,是全球人口增殖最重要的基礎(chǔ),也削弱了山體儲水的能力,能讓水土流失成為幾代人的噩夢。在全球與本土儼然成為“全球兼本土”(glocalism)12的現(xiàn)實中,“飛散”(diaspora)13的藝術(shù)就像種子,同時在“家園”的內(nèi)與外生活。如何激發(fā)其更大的繁衍潛能,如何平衡豐收的喜悅與破壞的危機之間的沖突與張力,特別值得我們思考。

⑧ 巴恩斯基金會,長期陳列展廳?Barnes Foundation

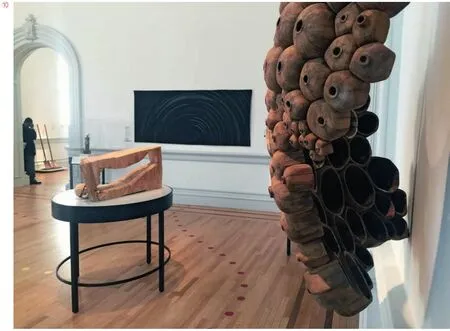

⑨“聯(lián)系:館藏中的 當(dāng)代工藝”? Exploration Vacation

⑩“聯(lián)系:館藏中的 當(dāng)代工藝”展覽現(xiàn)場,筆者拍攝

?“聯(lián)系:館藏中的 當(dāng)代工藝”展覽現(xiàn)場,筆者拍攝

注釋

1.趙一凡等編著:《西方文論關(guān)鍵詞》,北京:外語教學(xué)與研究出版社,2005年,第458頁。

2.[英]朱迪斯·魯格等編著,查紅梅譯:《當(dāng)代藝術(shù)策展問題與現(xiàn)狀》,北京:中國青年出版社,2019年,第9頁。

3.Maria de los Santos, Garcia Felguera, and Javier Portus Peres, 'The Origins of the MuseodelPrado', inGaryTinterowandGenevieve Lamberteds,Manet/Velazquez:TheFrenchTasteforSpanishPainting,New York: Metropolitan Museum of Art, New Haven, Conn: Yale University Press, 2003, p.117.

4.Robert de Forest, 'Open American Wing at the Met Museum of Art',NewYorkTimes, November 11, 1924, p25.

5.該法案以1890年的人口普查為基礎(chǔ),法案規(guī)定任何國家——尤其是南歐和東歐每年移民美國的總?cè)藬?shù),只能占1890年全美該國公民人數(shù)的2%。

6.[美]布魯斯·阿特舒勒編著,董虹霞譯:《建立新收藏:博物館與當(dāng)代藝術(shù)》,北京:中國青年出版社,2019年,第137頁。

7.余小蕙:《進(jìn)入歷史:汪建偉》,http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=82628&forumId=8

8.Valerie Hillings, Daniel Birnbaum, Edouard Derom, and Johan Pas,ZERO:CountdowntoTomorrow, 1950s–60s, New York: Guggenheim Museum, 2014, p9.

9.余小蕙:《進(jìn)入歷史:汪建偉》,http://www.art-ba-ba.com/main/main.art?threadId=82628&forumId=8

10.Judith F.Dolkart, Martha Lucy, Derek Gillman,TheBarnes Foundation:Masterworks,SkiraRizzoli; Illustrated Edition, 2012, p25.

11.參見 https://americanart.si.edu/exhibitions/connections-2019

12.參見Loukia K.Sarroub, 'Glocalism in Literacy and Marriage in Transnational Lives', inCriticalInquiryinLanguageStudies, Special Issue: Immigration, Language, and Education, p63–80.

13.“飛散”來源于希臘文,在當(dāng)代被賦予了文化游牧、跨文化旅行、文化跨民族化等意涵。