理性設計中國一攬子宏觀政策

鐘正生

一季度中國經濟數據悉數公布后,負增長多年未見。當前新冠肺炎疫情的全球擴散令人驚愕,全球供應鏈的幾近停擺更是始料未及。后續中國經濟勢必面臨更為嚴峻的挑戰,宏觀調控也將面臨更為艱難的權衡。

本文認為,相對滯后的復工復產、迫在眉睫的“二次沖擊”、新舊不接的基建投資等,令中國經濟明顯偏離此前的增長軌道,因此“要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響”;而房地產市場的相對平穩、傳統制造業智能化升級的廣闊空間、中國供應鏈的相對韌性等,則為中國經濟提供了急需的回旋余地。中國需要理性設計一攬子宏觀政策,一方面秉承“補差補缺”的底線思維,加力扶持受疫情沖擊最重的行業、企業和個人;另一方面寓改革于調控中,著實推進一些關鍵領域體制機制改革,提升中長期中國經濟的增長潛力。

一、當前中國經濟的“利空”與“利好”

從六大發電集團日均煤耗量來看,4月中旬以來經濟活動未有進一步修復,僅為去年同期的八成左右。這主要由于外需快速下滑,以及國內消費啟動仍然十分有限,導致4月以來中國經濟仍然沒有扭轉同比負增長的局面。這與此前市場普遍預期的二季度中國經濟明顯修復有較大差異,也是習近平主席指出中國要“做好較長時間應對準備”的宏觀背景。

在此宏觀背景下,中國經濟中出現了一些值得關注的邊際變化。借用股票市場的術語來說,有些邊際變化是“利好”的,有些邊際變化則是“利空”的。

先說“利空”的邊際變化。一是,復工復產相對滯后。現在企業即便復工,未必能夠很快復產;即便復產,也仍要以全球供應鏈的修復為前提。如果有一個關鍵零部件缺失,那么整個生產流水線可能都會停擺或延遲。

二是,“二次沖擊”迫在眉睫。今年一季度中國經濟首當其沖地受到疫情沖擊,目前來看海外經濟二季度所受沖擊最大。因此,在中國疫情有緩解、經濟正修復之際,不期而至的外需“斷檔”來襲。

三是,基建投資“新舊不接”。基建投資一直是中國逆周期調控的最重要發力點。以5G、數據中心、人工智能和工業互聯網等為代表的新型基礎設施建設,是早在2018年底中央經濟工作會議上就提出的發展目標,也是未來國際科技經濟競爭的焦點所在。今年以來,中央多次提出加快新基建建設進度,這對于中國的產業升級,以及在中長期內的平穩增長將發揮重要作用。不過,新基建不同于傳統的資本密集型投資,其體量并不大。從此前市場理解的新基建七大領域規模來估算,2020年約為1.1萬億元,只占去年基建投資總額的6%。近期,國家發改委界定了新基建的范圍,明顯比市場理解的口徑要窄,對中國經濟的拉動作用也就更加有限。

再說“利好”的邊際變化:一是,房地產市場恢復較快。目前,30個大中城市房地產銷售面積已經回升到去年同期的85%。100個大中城市的土地供應面積,從3月中旬以來已經連續四周顯著高于去年同期。這表明在財政收支壓力較大的情況下,地方政府土地供應較為積極,房地產市場平穩運行的狀況沒有發生變化。這背后原因,有“因城施策”下的政策邊際調整,有貨幣寬松背景下房企融資渠道的進一步拓寬,也有立足中長期的都市圈發展帶來的愿景。

二是,制造業投資智能化升級可期。近年來,中國高技術產業一直保持快速增長。2019年,高技術產業增加值占中國全部規模以上工業比重上升到14.4%,萬事達卡財新BBD新經濟指數(衡量1單位GDP中新經濟成分的占比)一直在30%附近。但新經濟加速發展對中國經濟的拉動不可過高估計。而推動傳統制造業的設備更新換代,以此帶動制造業投資,可對經濟增長產生較明顯的拉動作用。2019年底的中央經濟工作會議上,明確部署了“支持加大設備更新和技改投入,推進傳統制造業優化升級”,進一步把握好疫情帶來的新的挑戰和機遇。這是新經濟與傳統經濟的契合點,也是經濟短期增長與中長期增長潛力的平衡點。從非金融企業上市公司的資本支出增速來看,2020年恰逢中國新一輪設備更新換代的起點,如果沒有意想不到的疫情沖擊,可能已經開始“低位回升”之路了(逆全球化、智能化和集中化)。

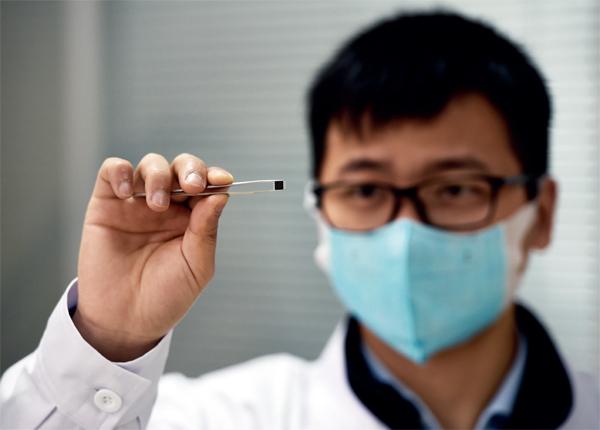

4月18日,合肥恒爍半導體有限公司工作人員展示已封裝的50納米128M高速低功耗NOR Flash存儲芯片,該芯片可應用于人工智能、汽車電子、手機等行業。圖/ 新華

三是,全球供應鏈短期內可能“偏向”而非“偏離”中國。根據WTO的《2019年全球價值鏈發展報告》,目前全球大致存在三大生產網絡:美墨加為核心的北美產業鏈、德法意為核心的歐盟產業鏈、中日韓為核心的東亞產業鏈。到2017年,以復雜價值鏈劃分(complex GVC trade networks),這三大供應鏈之間已經比較獨立,不存在關鍵性的直接聯系。目前,三大生產網絡雖然都受到嚴重的疫情沖擊,但在節奏上有所不同:中日韓疫情控制已經展現成效;歐盟以意大利為代表,疫情的后續發展仍然令人擔心;美國已進入高發階段,但在總統特朗普宣布進入國家緊急狀態后,對疫情控制的舉措在增強和調整。因此,有望率先走出疫情陰霾的中日韓,有加強產業鏈協作的基礎。中美貿易摩擦不斷的情況下,拓展中日韓的自由貿易關系,也有助于中國外貿的中長期穩定。特別是,隨著歐盟產業鏈嚴重受挫,全球經濟可能更加取決于中日韓這個東亞產業鏈的中心。

綜合考慮以上的邊際變化,中國一季度實際GDP錄得-6.8%的增長,實際上要好于此前預期。之所以超預期,一個原因是工業生產的修復速度較快。3月工業增加值同比從1月-2月的-13.5%大幅回升至-1.1%。不過,工業產銷率累計同比進一步下挫至96.2%,為2003年2月以來最低水平,意味著后續工業生產將面臨庫存激增的問題,以及新訂單驟然消失的問題。另一原因是第三產業GDP增長好于服務業生產指數反映的情況。這可能與部分經濟活動被涵蓋在季度GDP核算口徑中有關。1月-3月金融業與信息傳輸、軟件和信息技術服務業分別實現6%和13.2%的增長,對第三產業GDP構成極大支持。

鑒于一季度中國經濟明顯負增長,全年下調經濟增速目標已屬必然。這出于以下考量:其一,按2019年數據計算,中國GDP增長1個百分點,可以帶動222萬城鎮新增就業。近幾年城鎮新增就業目標都是1100萬,按此比例2020年GDP只需增長5%,即可滿足新增就業目標。考慮到中國經濟結構的變化,以及當前宏觀政策更加偏民生、保就業的取向,全年經濟增速目標其實可以定得更低。其二,政府雖提及“要以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響”,在實際操作中社融增速也超過名義GDP增速以體現加強逆周期調節,但政府依然對宏觀杠桿率的過快攀升有警惕,對通脹的過快攀升有擔憂。其三,在疫情發展仍有很高不確定性,海外經濟和全球供應鏈幾近停擺的情況下,中國再怎么加大財政貨幣刺激力度都有“獨木難支”之嫌。

4月17日中央政治局會議上,未再提及“努力完成全年經濟社會發展目標任務”,而是提出“確保完成決戰決勝脫貧攻堅目標任務,全面建成小康社會”,正是考慮到國內外經濟形勢發展后與時俱進之舉。但我們認為,今年仍然需要有個增速目標,哪怕是更低的目標。一方面,中國的統計核算體系“綱舉目張”的特征,仍需維持;另一方面,培育替代的地方政府考核機制,亦需時間。

二、理性設計中國一攬子宏觀政策措施

理性設計一攬子宏觀政策措施,可能需要在以下問題上達成共識:

第一,最終弱化經濟增速目標,是設計一攬子宏觀政策的邏輯起點。隨著中國經濟的轉型,正如歷史上韓國、日本、美國和德國等國經歷的一樣,中國的經濟增速不可避免地會經歷一個換擋過程。但更重要的是,如何能在一個更低的增速平臺上“企穩”一段較長時間。考慮到中國經濟中新的行業開始成型、新的增長點逐漸抬頭,考慮到當前宏觀政策也更加調適、不再像之前那樣大起大落。因此,中國經濟可以在一個相對較低的增速平臺上企穩是很有可能的。

中國經濟的“行穩致遠”有助于緩解政府的“后顧之憂”,從而在現階段的宏觀政策出牌上不過急、過快。政策能夠做到“補差補缺”,加力扶持受疫情沖擊最重的行業、企業和個人(最近的中央政治局會議表述上從“六穩”到“六保”的轉變正體現了這一點),同時推出一些立足中長期的體制機制改革舉措,讓中國經濟在疫情后能夠自然修復,以及在更遠時間內能夠平穩轉型就已很好。與此相應,可在今年調低年度增速目標,在做“十四五”規劃時完全弱化增速目標。疫情過后,弱化年度經濟增速目標,突出政府治理能力和公共服務績效的考核,不僅能為群眾和市場所理解和接受,也意味著不用“倒逼式”地出臺太強的逆周期政策,為改革騰出更多空間。

第二,珍惜正常的財政貨幣政策空間,不盲目跟風,也不刻意保守。目前,主要經濟體央行已將政策利率降至零,甚至為負,中國央行要不要亦步亦趨,更快更多地降息?西方發達經濟體的抗疫財政政策包幾乎都要超過該國GDP的10%,中國什么時候推出更加積極有為的財政政策“大包”?發達經濟體赤字貨幣化已經或者即將蔚然成風,中國還需要在多大程度上維持穩健財政的基調?我們認為,在回答上述問題時,或者說在定位逆周期調控政策的節奏和力度時,主要還是應該立足中國國情。而海外財政貨幣政策的“花樣翻新”,完全可以作為一個終極的“壓力測試”,讓我們搞清在極端情境下,不同的宏觀政策組合效力究竟如何,這其實是一個另類的“干中學”的機會。

中國有更多財政貨幣政策空間,這是我們的“錯位”優勢。但這并不意味著如有些專家所說的肯定不可持續,也并不意味著我們必須把手里的牌一次打完。還是需要根據國內的宏觀經濟形勢,設計前瞻、適度和有效的一攬子宏觀政策。比如,最近央行如期把中期借貸便利(MLF)的利率再度調降20個基點到2.95%,以進一步降低銀行的負債成本,為進一步降低銀行的貸款利率、更好輸血實體經濟創造空間。但是否要下調存款基準利率,就需要在降低商業銀行負債成本、從而降低實體經濟融資成本的訴求,維持實際存款利率相對穩定,“不讓老百姓手里的票子毛了”的訴求,以及維持適度的中美利差,維穩人民幣匯率的訴求之間,尋求一個平衡。

再比如,中國早已推出旨在補差補缺、扶危紓困的財政貨幣舉措,不少甚至成為后來西方發達經濟體效仿的榜樣。但要不要在此基礎上,再推出一個財政刺激的“大包”呢?考慮到后續即將出臺的地方專項債的擴容、特別國債的發行、赤字率的上調,以及一直在做的企業社保繳費的減免征收、針對受疫情沖擊較大的企業和個人的專項資金支持,以及繼續盤活財政存量資金等,其實中國推出一個10萬億元量級的財政政策大包,也不像初看起來那么重磅、那么離譜。中國需要做的,只不過是將“零敲碎打”的政策,“整體包裝”成一個看起來更重磅、更能提振信心的政策包而已。但也不要低估這種“化零為整”的舉動,它對管理和引導好預期會起到非常重要的作用。

第三,既要做好短期的逆周期調控,又要著眼于提升中長期中國經濟的增長潛力。也就是說,要更多地“寓改革于調控之中”。3月30日,中共中央、國務院發布《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》。這份文件是在2019年11月26日召開的中央全面深化改革委員會第十一次會議上通過的,就其思路是著眼于中長期的經濟改革發展。但在此時點發布,與當前全球新冠肺炎疫情暴發,中國率先控制疫情后,亟須提振市場信心有關。這是“非常時期,行非常之舉”的一個非常積極的信號。僅以資本市場非常關心的兩個問題為例,就可看出其中蘊含多少由于資源重新配置帶來的效率提升和增長助推。

其一,放開放寬除個別超大城市外的城市落戶限制,推動公共資源按常住人口規模配置。這對于推動公共資源和服務均等化、提升城市住房需求具有重要意義。我國城鎮化率的統計分為常住人口城鎮化率(2019年為60.6%)和戶籍人口城鎮化率(2019年為44.38%)。放開落戶限制后,后者將向前者收斂,城鎮常住人口占比也將得到提升,因為城市的規模經濟和集聚效應會更充分地體現出來。即便按常住人口城鎮化率來看,與發達經濟體相比,中國的城鎮化率至少也有10個百分點以上的提升空間。這個舉措,也有助于減少不必要的人口遷徙流動,這在本次疫情中加劇了疫情防控和復工復產的困難。

其二,全面推開農村土地征收制度改革,建立公平合理的集體經營性建設用地入市增值收益分配制度。農村土地價值的盤活,對于農村集體收入,以及房地產供給(從而促成房地產市場平穩發展的長效機制)皆有裨益,也是一直以來改革的一塊硬骨頭。如果借助疫情帶來的經濟壓力而得到大力推動,將可以成為將城鎮化的進一步提升與平穩地“去房地產”化有機結合的一個切入點,成為中國中長期經濟增長的一塊可貴增量,值得高度關注。

(編輯:蘇琦)