城市街區形態對PM10、PM2.5的影響研究

——以武漢為例

戴 菲

陳 明

王 敏

朱晟偉

傅 凡

城市的快速擴張、建設用地的增加以及人類活動加劇,改變了城市下墊面并對城市氣候變化產生重大影響,近年來以顆粒物為首要污染物的空氣污染尤為嚴重。研究表明,城市形態、用地結構對大氣顆粒物污染有著密切關聯[1-2],而城市由大量的街區單元構成,清潔健康的城市離不開清潔健康的街區,相比城市尺度的空間戰略,其規劃調整具有較高的實效性與可操作性,因此街區尺度的研究具有較高的實際應用價值。

目前相關研究主要集中于城市尺度,探討大氣顆粒物濃度在不同城市用地空間的分布特征,較少關注街區尺度,現有的少量研究也僅從單一的用地探討其與顆粒物的關系。研究表明,城市的各類下墊面中,大氣顆粒物污染最嚴重的區域往往是交通用地與工業用地,它們是大氣顆粒物產生的“源”空間,其次為居住或商業用地,綠地或水體上空的空氣質量最好[3-4],是城市大氣顆粒物重要的“匯”空間,通過綠色植被的吸附作用與水體的增濕效應得以實現[5-6],因此對城市用地進行合理地規劃布局,結合通風廊道建設和綠地系統的空間形態規劃,有利于城市整體層面空氣質量的改善[7-9]。由綠地構成的綠色空間與建筑和道路構成的灰色空間是街區尺度研究的關注焦點,研究初步揭示了綠地的規模越大,綠化覆蓋率越高,PM10、PM2.5的消減作用越顯著[10-12];衡量綠地形態的邊緣密度指標,揭示了越復雜的形態越有利于PM2.5的消減[13];通過ENVI-met軟件對居住區內植被進行模擬發現,植被中樹木占比較高,有利于改善空氣質量,且植被的整體布局、聚散程度均對居住區的PM10產生影響[14]。此外,綠地環境的溫濕度對PM10、PM2.5也存在顯著影響[15]。灰色空間的研究聚焦于街道高寬比、長寬比、兩側建筑高度等更微小尺度形態對顆粒物的擴散影響[16-18]。

從目前的研究進展可以看出,街區尺度的空間形態與大氣顆粒物的研究已逐步開始形成,但對于構成城市肌理的普遍街區研究卻涉及不多,且缺乏對街區中復雜多樣的用地及其形態的綜合考量。在前期研究發現城市街區單元的顆粒物空氣污染存在顯著差異基礎上[11],研究聚焦在控制性詳細規劃與城市設計中,全面管控城市街區形態的關鍵性指標與顆粒物分布特征的關聯研究,具有落實于規劃管控的良好實用價值。

根據2016世界衛生組織發布的全球空氣污染城市排名,在我國210個地級及以上城市中,武漢市在空氣質量最差的城市中排名第12,其高密度的城市空間形態與嚴重的大氣顆粒物污染,也反映了大城市的典型特征,因此成為許多學者研究的對象[19-20]。本文以武漢市建成區內的18片構成城市肌理的普遍街區為例,以目前規劃設計中正在使用的指標衡量城市街區形態,與PM10、PM2.5進行關聯實證,探索街區形態對PM10、PM2.5的影響及其規律。研究豐富城市街區形態規劃設計的新維度,試圖建立系統性消減大氣顆粒物污染的城市街區空間形態規劃設計理論方法,為繼“海綿城市”之后的“健康城市”建設提供前沿性的支撐研究。

1 研究方法

1.1 研究區概況與街區樣本的選擇

圖1 武漢都市發展區的18個空氣測量點分布(底圖引自Google Earth)

武漢市是我國華中地區最大的城市之一,位于江漢平原東部。在城市發展過程中,形成以主城區為核心,周圍環繞西部新城、南部新城等6個重要城市新城的空間格局,以此為研究范圍。其建成區內分布著9個國家環境空氣質量自動監測站點(以下簡稱“國控點”)與7個城市環境空氣質量自動監測站點(以下簡稱“市控點”),課題組納入2個自測點(連續4年長期固定監測)以增加樣本數量,通過這些監測點的經緯度坐標定位其空間位置。鑒于我國街區的劃分標準,以2條主干道間距約800~1 200m圍合成的空間單元,以這18個監測點為圓心形成的500m半徑緩沖區為研究的街區樣本(圖1)。

這些監測點位布設采用優化布點法,綜合考慮了建成區不同片區的污染濃度、建成區面積和人口數量等因素,相對均勻地分布在研究范圍內,因此以這些監測點為中心形成的空間單元是構成城市肌理的普遍街區。每個監測點代表范圍一般為半徑4km,能反映1km街區的顆粒物污染狀況,且18個監測點之間的距離一般為5km,因此各片街區的測定數據之間無相互干擾。

1.2 顆粒物測量

國控點與市控點測量的PM10、PM2.5濃度為逐日數據,來源于武漢市環保局。課題組于華中科技大學建筑與城市規劃設計研究院(以下簡稱“華中大設計院”)與南四教學樓(以下簡稱“華中大南四樓”)樓頂分別安置2臺LD-5S激光粉塵儀,長期固定測量PM10、PM2.5。該儀器通過氣象實驗室的校正實驗設置了質量濃度轉換系數K值,且安裝了濕度傳感器,可自動修正濕度對PM10、PM2.5的影響,因此得到的數據與國控點、市控點的數據具有可比性。同時在誤差允許的范圍內,對比了課題組自測點與國控點、市控點數據的差異性,保證數據的準確度。

考慮到植被在一年四季中的變化,以及確保充分發揮它們對顆粒物的消減作用,顆粒物數據選擇武漢市植被生長穩定的6—9月(2016、2017年)。同時為了消除氣候因素的干擾,選擇測量時前后2~3d均為晴朗無風天氣的數據進行分析(101d)。

1.3 街區形態指標計算

綜合考量18片街區的現狀特征,本研究從反映街區二維形態的地表覆蓋與三維形態的垂直空間選取了兩大類指標來衡量其形態特征。指標選取基于以下原則:1)對顆粒物有潛在影響;2)便于計算;3)在規劃設計中得以應用;4)保證各指標間的最小冗余度。地表覆蓋類指標包括綠化覆蓋率(Green Cover Ratio,GCR)、水體密度(Water Density,WD)、建筑密度(Building Density,BD)和道路面積率(Road Area Ratio,RAR),這些指標均為各要素的覆蓋面積占街區總面積的比例。垂直空間類指標包括容積率(Floor Area Ratio,FAR)和測量點的相對高程(Relative Elevation,RE)。

研究涉及的規劃指標主要來源于武漢市規劃研究院的數字規劃研究中心數據庫,均是2016年的現狀統計數據。研究中心通過實地調查與統計、遙感提取等多種方式,逐漸完善數據庫,數據涉及信息量大、精度高,但不含綠化覆蓋率,因此使用國產衛星高分二號拍攝的高分辨率遙感影像提取綠色植被。影像的拍攝時間為2016年9月1日,將全色影像(0.8m)與多光譜影像(3.2m)融合后得到的多光譜影像的空間分辨率可達0.8m。利用ENVI5.3,通過面向對象特征的影像分類方法,在精細的街區尺度可以提高提取結果的精度[21]。以NDVI作為植被識別的關鍵指標,并結合人工目視解譯優化提取結果,從而計算街區的綠化覆蓋率。各測量點的高程值通過其經緯度坐標在Google Earth上測量得到,由于城市地勢平坦,1 000m范圍內高程差異性不大,因此以中心點高程衡量整片街區。為了能在規劃設計中得以應用,以最低高程為基準,計算各個測量點的相對高程用于后續分析。

1.4 數據分析

分別將PM10、PM2.5取6—9月的平均濃度值,作為研究分析的因變量,自變量包括GCR、WD、BD、RAR、FAR、RE。

首先,揭示高密度城市空間下不同街區的街區形態指標與PM10、PM2.5濃度的差異性。其次,通過皮爾森(Pearson)雙變量相關分析得到對PM10、PM2.5影響顯著的街區形態指標,并通過一元回歸分析它們對PM10、PM2.5的影響規律。最后,對PM10、PM2.5影響顯著的街區形態指標進行多元線性回歸分析,構建PM10、PM2.5的預測模型,量化不同街區形態對PM10、PM2.5濃度影響的相對貢獻。以上分析均在SPSS19.0中完成。

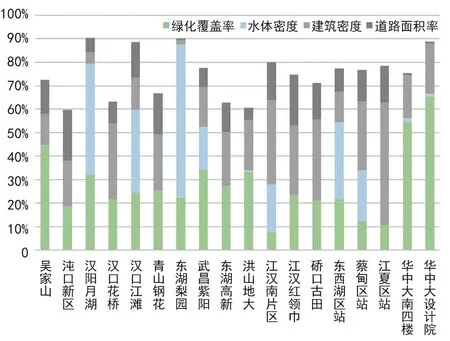

圖2 不同街區地表覆蓋類型的差異性

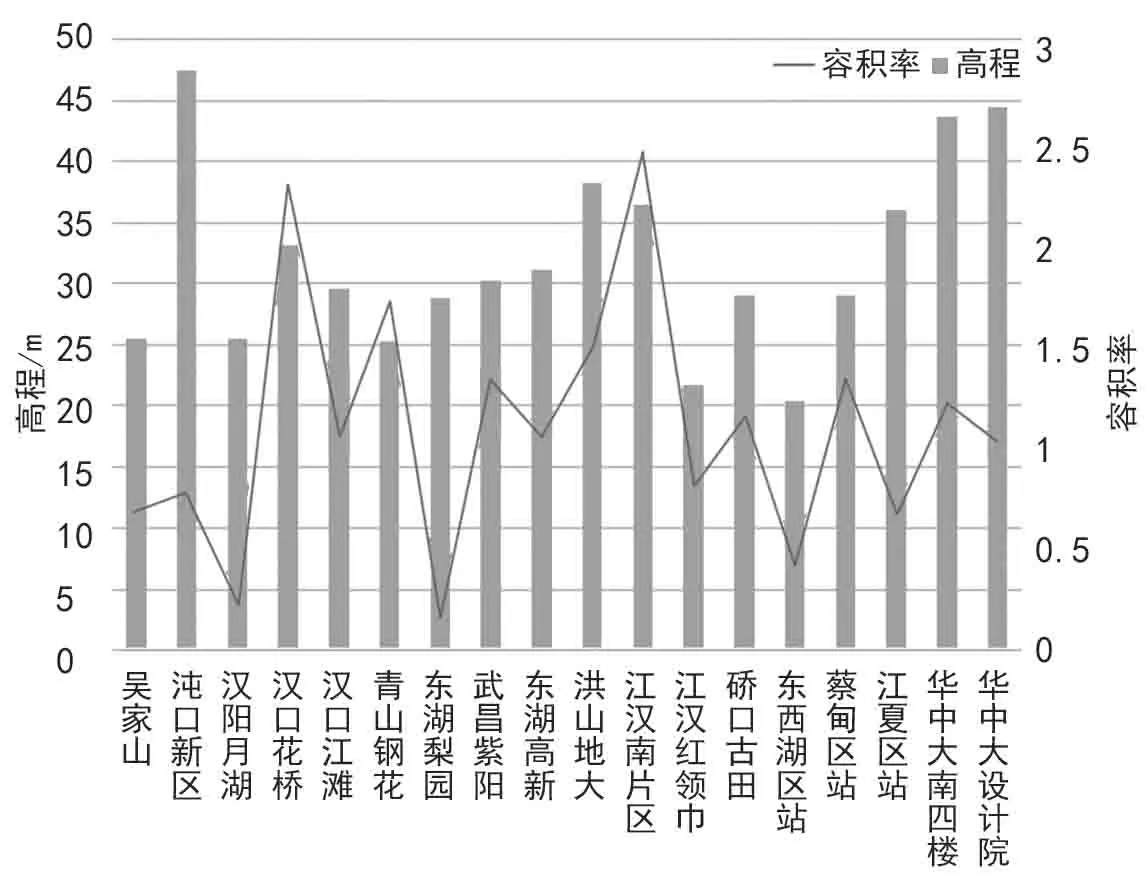

圖3 不同街區垂直空間特征的差異性

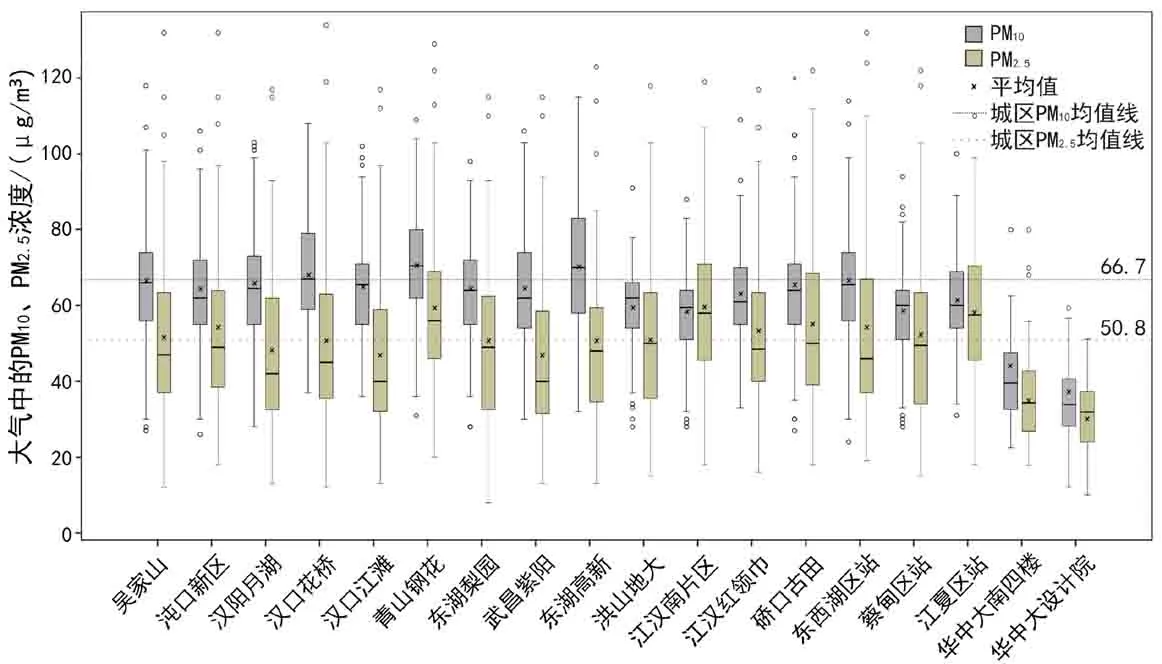

圖4 不同街區中PM10、PM2.5濃度的差異性

2 結果與分析

2.1 不同街區形態與PM10、PM2.5的污染特征

在高密度城市形態下,不同街區的地表覆蓋類型與垂直空間特征差異性顯著(圖2、3),綠地、水體、建筑和道路基本構成街區整體覆蓋面積的80%,未統計的地表類型包括裸地、廣場、操場及其他硬質地面等。街區的綠化覆蓋率普遍在20%~30%之間,最高的是華中大設計院的65.63%,最低的是江漢南片區僅7.8%。大面積的水體僅存在7片街區中,以公園綠地為主,水體密度最高的是東湖梨園的64.83%。建筑密度集中在15%~30%之間,道路面積率集中在10%~20%之間。

不同街區PM10、PM2.5逐日濃度的平均值、最小值、最大值、中值等都呈現顯著的差異性,且PM10、PM2.5濃度變化表現相似的規律(圖4)。整體而言,PM10濃度最高的是東湖高新,PM2.5濃度最高的是青山鋼花,華中大南四樓與設計院的PM10、PM2.5濃度均最低,且與其他街區存在顯著的差異。18片街區之間的PM10、PM2.5平均濃度最大差異可達41.5μg/m3、37μg/m3,超過中國環保部規定的PM10、PM2.5日均濃度限值(70μg/m3、35μg/m3)的59%、105%[22]。以2016、2017年6—9月武漢市城區的平均PM10、PM2.5濃度為參照進行對比,發現各個街區在此基準上下浮動變化較顯著,不同街區的PM10濃度在城市平均水平約55%~106%之間浮動;PM2.5濃度在城市平均水平的59%~117%之間浮動。此外,街區中PM10、PM2.5逐日濃度的變化幅度都很大,但也都集中在一定的區間,污染程度越輕的街區PM10、PM2.5濃度變化幅度也越小,污染越嚴重的街區PM10、PM2.5濃度變化幅度的也越大。

2.2 相關分析與一元回歸分析

不同街區形態對PM10、PM2.5的影響不一致,GCR、RAR與RE是最主要的影響因素,相關系數基本在0.5~0.7之間。而WD、BD、FAR與PM10、PM2.5之間基本上無相關性,相關系數基本低于0.2(表1)。GCR與PM10、PM2.5濃度均呈顯著的負相關關系(P〈0.01),而RAR與PM10、PM2.5濃度均呈顯著的正相關關系(P〈0.05,P〈0.01)。RE與PM10濃度呈顯著的負相關關系。

2.2.1 街區地表覆蓋對PM10、PM2.5的影響

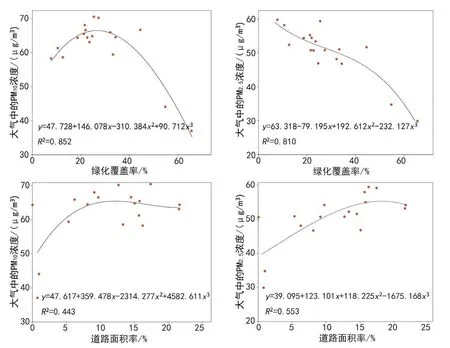

圖5 街區地表覆蓋與PM10、PM2.5的一元回歸分析

表1 不同街區空間形態指標與PM10、PM2.5的相關性

表2 多元回歸分析

GCR、RAR與PM10、PM2.5的一元回歸分析均以三次函數擬合度最高(圖5)。當GCR達到25%以上時,對PM10的消減影響才開始顯著,此前作用微弱甚至是反作用,而GCR對PM2.5的消減影響始終較為顯著。RAR在低于10%時,PM10濃度隨其增加而增加的規律較顯著,大于10%以后,影響作用將減弱,對PM2.5的影響規律類似,但其轉折點約為18%。

WD在本研究中與PM10、PM2.5濃度不相關,與既往研究有所差別。由于研究選取的大多是城市中一般的街區,并非所有街區中均存在水體,且存在水體的街區,大多面積極小,不足以發揮增濕效應以降低大氣顆粒物。因此與專門以湖泊為研究對象,探索其面積、形態對顆粒物的影響研究結果不一致[6]。BD反應街區的建設強度,本研究表明它對PM10、PM2.5基本不產生影響。

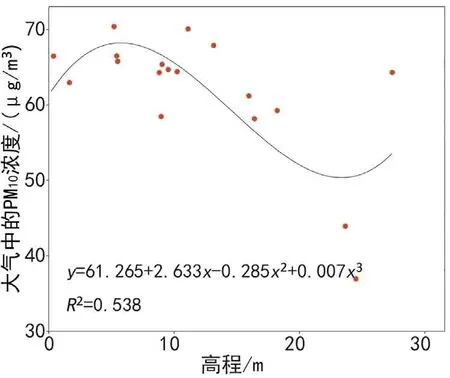

2.2.2 街區垂直空間對PM10、PM2.5的影響

RE與PM10的一元回歸分析仍以三次函數擬合度最高(圖6)。當相對高程低于5m時,隨著高程的增加,PM10濃度有上升的趨勢,高于5m之后,PM10濃度隨高程增加而降低的趨勢才逐漸明顯,但在0~10m的高度范圍內一直維持著高度污染的狀態。在相對高程高于約20m以后,PM10濃度的減緩趨勢開始逐漸平穩。而容積率則對PM10、PM2.5基本不產生影響。

彭仲仁等研究了在300~1 000m的高空中的PM2.5濃度的變化規律,得到PM2.5濃度隨高度的升高而降低的趨勢[23]。而本研究揭示了在與人直接接觸、行為活動最緊密的近地面層,PM10也表現出顯著且相似的變化規律。而這個高度對PM2.5的影響極其復雜,其濃度隨高度變化的趨勢不明顯,這是由于PM2.5難以靠自身重量沉降,在大氣中的停留時間長、傳播距離遠,影響了其擴散規律[24]。

2.3 多元線性回歸分析

為了進一步分析GCR、RAR、RE 3個要素對PM10、PM2.5濃度影響的貢獻度,將這些要素與PM10、PM2.5進行多元線性回歸分析(表2),預測模型如下:式中,Y表示PM10、PM2.5的濃度值,a0表示常量,a1、a2、a3表示每個自變量的系數。

2.3.1 PM10的多元線性回歸分析

PM10的回歸模型中,3個要素變量共同解釋了PM10變化的63.3%。其中,RE與GCR在PM10的變化中起關鍵作用,二者對PM10變化的貢獻達83.0%,RAR對PM10變化的貢獻度僅17.0%。以2016、2017年6—9月武漢市城區的平均PM10濃度(66.7μg/m3)為基準,從各個變量的系數來看,在維持其他變量不變的情況下,GCR每提高10%,可降低PM10約3.3%,高度每上升1m,可降低PM10濃度約0.8%,但RAR每增加10%,可增加PM10濃度約3.3%,與GCR的作用強度基本相同。

2.3.2 PM2.5的多元線性回歸分析

PM2.5的回歸模型中,GCR與RAR共同解釋了PM2.5變化的80.7%。其中,GCR在PM2.5的變化中起關鍵作用,貢獻度為72.5%,RAR對PM2.5變化的貢獻度為27.5%。以2016、2017年6—9月武漢市城區的平均PM2.5濃度(50.8μg/m3)為基準,從各個變量的系數來看,在維持其他變量不變的情況下,GCR每提高10%,可降低PM2.5濃度約7.1%,RAR每增加10%,可增加PM2.5濃度約5.9%。

圖6 街區空間特征與PM10的一元回歸分析

3 結論

1)PM10、PM2.5濃度在城市不同街區中差異性顯著,即使是同一街區,濃度變化也異常之大,街區之間的平均PM10、PM2.5濃度分別在城市平均水平55%~106%、59%~117%之間浮動。而街區形態在一定時間內的狀態基本不變,但盡管如此,其對PM10、PM2.5的影響規律相對穩定。

2)FAR、BD與PM10、PM2.5相關不顯著,而GCR、RAR、RE是影響PM10、PM2.5變化的主要因素,它們與PM10、PM2.5濃度均在P〈0.05或P〈0.01水平上顯著相關,雖然各變量與PM10、PM2.5的相關系數差異不大,但對PM10、PM2.5濃度的影響程度卻明顯不同。它們對PM10、PM2.5的影響也非簡單的線性關系,當GCR高于25%,RAR在0~10%(18%)時,對PM10(PM2.5)的消減效果較為顯著,因此確定各指標相應的閾值,有利于在實際的規劃設計中得以應用。

3)對PM10、PM2.5變化影響顯著的要素及其貢獻度不一樣,對PM10變化影響的因素中,RE與GCR起決定性作用,二者貢獻度接近,共83.0%。對PM2.5變化影響的因素中,GCR起決定性作用,貢獻度為72.5%。其中值得注意的是,提高GCR、降低RAR,可降低PM10、PM2.5濃度,但增減相同比例的GCR與RAR對PM10、PM2.5的作用基本等值,相互平衡抵消。

4 討論與展望

PM10、PM2.5濃度受多種因素影響,街區地表覆蓋類型中,綠地和道路是影響PM10、PM2.5濃度的2個關鍵因素,體現了顆粒物空氣污染問題的源與匯。一方面,汽車排放是顆粒物的主要來源,因此不同街區道路面積率影響了整片街區的污染程度;另一方面,植被通過干、濕沉降作用,是天然的顆粒物凈化器,因此高綠化覆蓋率的街區往往污染程度較低。GCR率每提高10%,可降低PM10濃度僅3.3%,更好地解釋在各因素綜合影響下,其對顆粒物的影響強度。以研究的街區為例,RAR較高、GCR較低的江漢南片區,以及與之相反的華中大設計院,二者的PM10、PM2.5濃度與街區空間形態均形成鮮明的對比,較好地說明GCR與RAR 2個指標對PM10、PM2.5濃度的影響差異。街區的垂直空間中,RE與PM10顯著負相關,與PM2.5相關性不強。由于街區的顆粒物污染大多為地面的汽車排放,加上空氣的垂直對流作用,因此垂直方向上的污染情況表現為地面層污染濃度高,而越往上空,污染濃度越低。但需要注意的是,PM10在相對高度約5~6m時,其濃度最高,0~10m的高度范圍內,都保持著高濃度的污染,這個高度是城市中低層建筑的高度范圍。也有研究通過數值模擬,發現城市街谷豎直方向上的重度污染區集?中在10m以下空間[25],本研究將這種現象規律推廣到城市普通的街區及其他類型空間環境。當然,不同高度的顆粒物濃度還受到周圍空間環境的其他因素影響,例如街區中建筑的布局方式、建筑高度等,還需要進一步研究以得到更科學的解釋。

上述研究結果為實際規劃策略提供以下指導:首先提高街區綠化覆蓋率是最直接有效的方式,在城市高密度建成區中,難以大幅度地新增綠地,即增加綠地率,相對來說,提高綠化覆蓋率更加靈活且切實可行。其次是在條件允許的情況下降低道路面積率,提高道路密度(一定區域內道路總長度與該區域面積的比值),有利于增加街區的“穿堂風”,改善街區的通風環境[26],從而改善空氣質量。隨著城市地下軌道交通的發展,分擔了一部分地面交通壓力,因此具有一定的實際應用價值。將道路與綠化相結合,同時提升綠化覆蓋率與道路密度,這些綠化覆蓋率高、高度較低的空間,在高密度的城市建成區里,是潛在的通風廊道[27]。在城市街區的垂直空間中,顆粒物濃度受高度影響顯著,因此需注重垂直界面上的空間設計,主要利用建筑的屋頂和墻體進行立體綠化,對改善垂直方向高污染區(5~6m)的空氣質量具有重要作用。相關研究表明,19.8hm2的屋頂綠化每年可消減大氣中14%的PM10[28],而且還具有緩解熱島效應、雨洪管理等多重功能。

本研究選取了武漢市18片街區對其空間要素與PM10、PM2.5進行分析,目前僅從地表覆蓋與空間特征兩方面選取了城市規劃管控中正在使用的指標,可再從其他方面考慮更多影響PM10、PM2.5的潛在因素,例如從街區布局、街道與建筑關系等形態要素出發,納入天空可視度、建筑分布的均勻度、緊湊度和街區空間高度等指標進行分析,作為課題組后續進一步開展的研究工作,以期為規劃管控補充完善新的指標體系,并結合數值模擬設置不同情景方案,得到合理的街區形態、布局方式與更精確的規劃設計指標閾值,以期對規劃設計具有更實用的參考價值。