首鋼工業景觀格局變遷研究(1919—2019)

李 賓

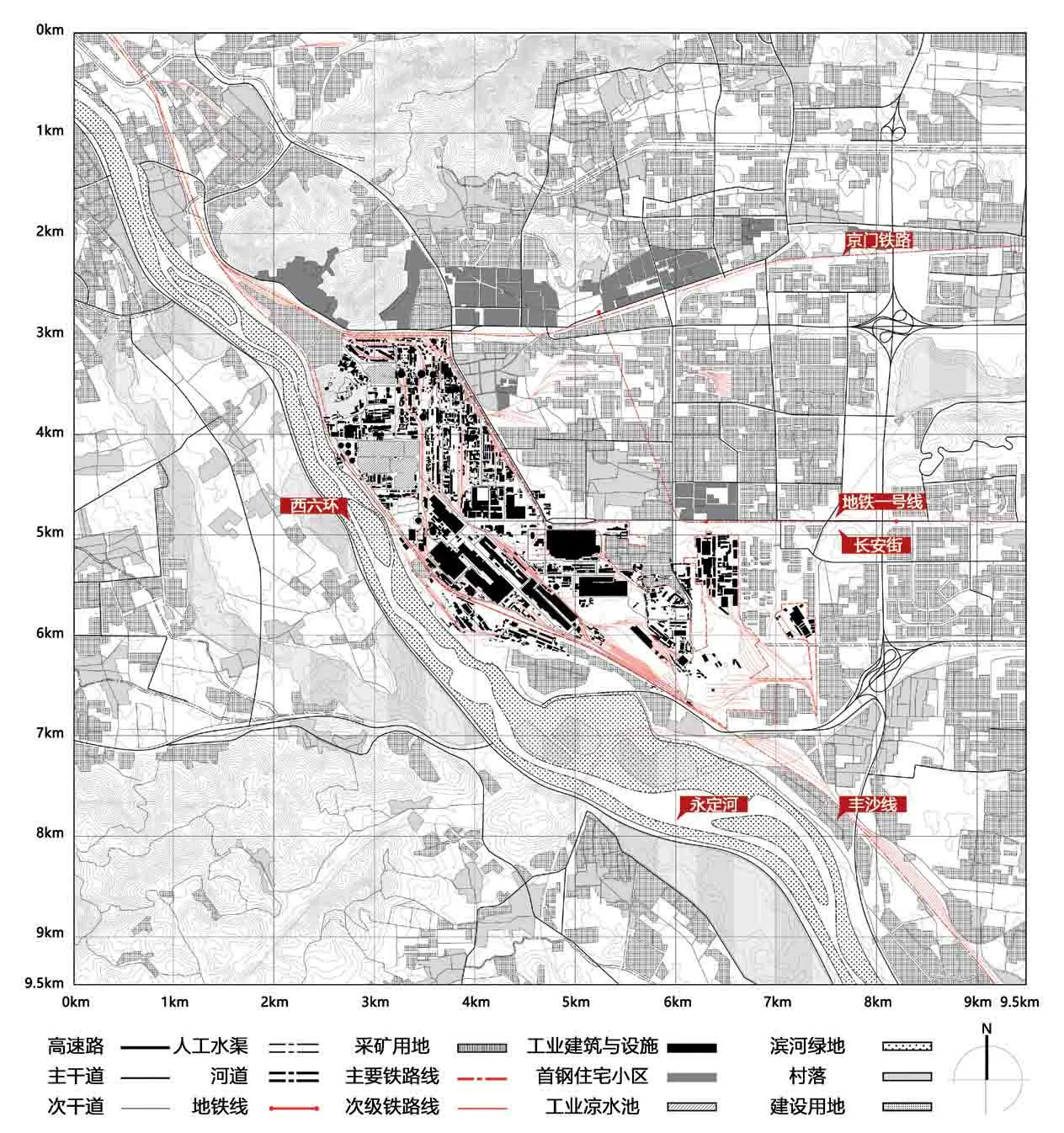

坐落在北京市石景山區、長安街西沿、占地面積8.63km2的首鋼①,因首都城市發展需要而被迫遷移和轉型,這個曾經嚴格按照生產流程及高效原則建造并由建筑、設備、鐵軌、道路、傳送帶、管道和煙囪等形成的“十里龍煙”鋼鐵帝國[1],在2005年停產后失去了主要的經濟生產職能,最終成為中國目前最大、最具代表性的工業類棕地,等待被重新賦予生機。2006年始,圍繞如何復興首鋼展開了一系列的學術與實踐研究,包括工業遺產保護利用、工業區更新、工業建筑改造、棕地景觀再生、產業轉型、生態與污染治理、歷史發展和相關教學等②,這些研究大都具有一個重要的共同點,就是將首鋼的轉型復興與逐漸成為全球性城市的北京城市更新相聯系,并試圖在這一快速進程中找到首鋼復興的自身特征和有效路徑。隨著《北京城市總體規劃(2016—2035年)》中將轉型中的首鋼定位為首都的3個重要文化功能區之一——首鋼近現代工業遺產文化區③,首鋼的工業景觀逐漸成為京西的一張重要文化名片,并以“新首鋼”的整體形象進入公眾視野,在高聚光燈下,對其保留或拆除應遵循什么原則?以高爐為代表的大量重工業遺存和廢棄地如何重新煥發生機?輝煌的工業歷史與文化記憶如何被重新續寫?在深入探討這些更新與再利用問題前,應首先對首鋼及其工業景觀的歷史發展脈絡與格局進行必要的討論。而在逐漸形成的“首鋼熱”中,對其歷史進行系統梳理和解讀的研究相對較少,本文以作為歷史透鏡的工業景觀格局及其變遷為出發點,希望為首鋼研究提供一個新的視角。

1 語境的重釋:作為歷史與文化透鏡的工業景觀

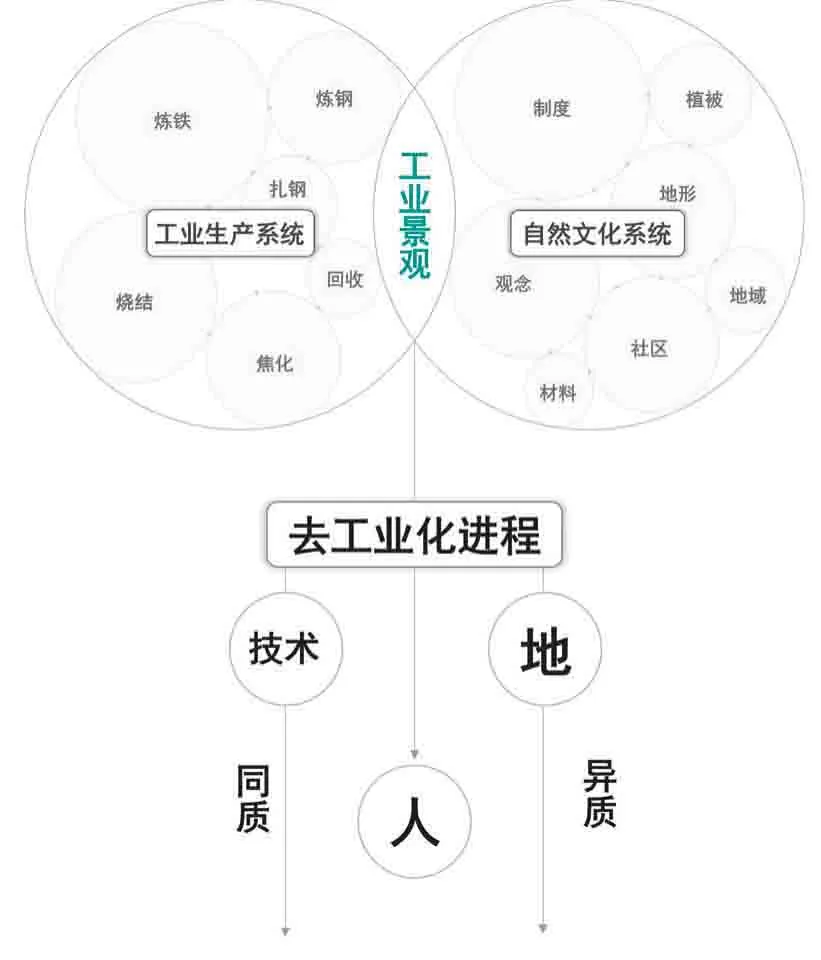

圖1 去工業化背景下的工業景觀內涵

圖2 1965年去工業化轉型之前的梅德里希鋼鐵廠(2-1)和1955年的石景山鋼鐵廠(2-2)

彼得·拉茨(Peter Latz)在其2017年出版的著作RUST RED中對建成20年后的北杜伊斯堡景觀公園進行了系統性的重釋,除了客觀評估“混亂”的信息層結構(5個經典信息層:鐵軌、散步道、河道、植被、重要節點)對公園所產生的持續影響外,在論述景觀公園的前身——梅德里希鋼鐵廠(Meiderich Ironworks)的工業景觀時,提到德語語境中的景觀(landschaft)更多的是一個技術性詞匯,而工業景觀可被相應理解為與工業生產相關的空間實踐活動及其產生的過程與結果。同時拉茨也指出在魯爾工業區的整體語境下,北杜伊斯堡公園的自然觀念與文化內涵產生了新的價值,這區別于魯爾區的重工業文化和德國的“自然”傳統,并稱其為一個具有歷史性的“景觀公園”,其深厚的歷史信息也同時蘊含了未來的豐富可能性[2]。拉茨對景觀詞源的回溯給人以啟發,而丹尼斯·科斯格羅夫(Denis Cosgrove)從英文和德文語境下辨析和探討“景觀”一詞的歷史演變,某種意義上也可拓展工業景觀內涵的認知邊界,即空間是過程,也是結果,景觀是自然空間,也是文化空間[3]。巧合的是,景觀在以英文為母語的國家中的應用實踐其實可以追溯至德文語境下的景觀概念(圖1、2)。

尺度與環境具有較大差異,雖不能將首鋼與北杜伊斯堡的工業景觀做簡單比較④,但二者卻依然在工業文化的重塑及工業遺存的價值重構上具有許多相似之處。例如,當下處于轉型過程中的工業景觀同樣都面臨著價值模糊的問題,北杜伊斯堡公園充滿技術象征意義的五號高爐有被簡單符號化的傾向[4],而位于首鋼三號高爐與北京冬奧組委西十筒倉之間的孔雀藍廊道傳送帶也常被游客認為是新添加的裝飾物,工業遺存背后所“貯存”的文化與歷史時常被人們忽略而成為裝飾性建筑(folly)⑤[5]。為避免這種歷史信息的斷裂,能否以首鋼工業景觀的深厚歷史為基礎構建一個當下的共識地?基于此,從以下2個方面來審視首鋼工業景觀。1)格局的變遷:在鋼鐵生產為主線的實踐活動影響下,工廠及其周邊區域不同歷史階段空間格局的變遷;2)觀念的演變:在不斷變遷的歷史進程中,首鋼的“民族工業”“單位大院”“園林工廠”“大公園”“工業旅游”“高端產業綜合服務區”和“近現代工業文化遺址公園”等諸多空間實踐觀念的轉變。透過工業景觀來重讀首鋼歷史(技術史與工業文化史)對目前處于轉型復興過程中的“新首鋼”具有重要意義,讓首鋼深厚的工業歷史文化得以呈現,并在此基礎上為人們(首鋼人、游客和設計師)提供回憶和想象的空間。

2 轉化的象征:現代化進程中的民族工業(1919—2005)

2.1 煉鐵廠與民族工業(1919—1949)

作為永定河出山口的石景山是京西一個重要的文化節點⑥,山上的碧霞元君廟作為妙峰山廟會和秉心圣會的重要祭祀節點,每年3月,山下的香道總會擠滿從附近古城村、龐村和北辛安村等趕來祭祀的香客。因夏季永定河時常泛濫成災,導致這片區域在歷史上一直被作為防洪的重要前線,明清兩代帝王也多次蒞臨石景山督促鞏固堤防和興建祈福碑亭[6]。

1919年北洋政府在綜合物資運輸、生產用水和傳統風水等多項因素后,決定購買包含2座青石山在內的石景山東麓1 162畝土地(約0.74km2)用于建設煉鐵廠,高爐即建在平整后的青石山基礎之上,從現今一號高爐附近地形仍然可見當初的工程印記⑦。興建中的煉鐵廠、煙筒山和將軍嶺被統稱為龍煙鐵廠[7]。值得注意的是,新建的工廠雖然在東南方向將石景山圍住,卻依舊保留了上山祭祀的香道。直到1937年6月卓宏謀編纂《龍煙鐵礦廠之調查》一書出版發行時,煉鐵廠雖然斷斷續續地建了18年,卻因內戰和國際生鐵價格波動等原因沒有生產出一噸鐵⑧[8]。總的來說,這一時期煉鐵廠的規模和布局受到現狀地形、交通和水文條件的限制,建設主要圍繞高爐、焦爐、熱風機和儲料倉等冶煉生鐵所需的工業設施展開,鐵路則作為煉鐵廠進料、出料的關鍵要素予以鋪設(圖3)。

日占時期整個廠區向南拓展(改名為“石景山制鐵所”),在第一蓄水池東南側繼續新建大量廠房、辦公室和土法煉焦爐,并分別從上海、武漢、天津和日本國內等地遷建了大量工業生產設施(高爐、焦爐和發電機組等)[9]。另在廠區北側金頂區域形成了固定的職工宿舍區。抗戰末期侵略者加強了廠區限制和監管并陸續修建了許多防御哨點,其中部分遺跡至今還分布在石景山、西十和焦化廠等區域內[10]。從大量歷史照片中可以看出,這一時期侵略者以資源掠奪為主要目的增強了對整個煉鐵廠的建設,其規模急劇擴張,功能日趨完善,極大控制和改變了周遭環境。

抗戰結束后,國民政府接收廠區試圖恢復生產,并改名為“石景山鋼鐵廠”。一號高爐雖是當時國內唯一還在運行的高爐,但由于國內形勢動蕩導致煉鐵廠整體產量較低,整個廠區格局沒有太大變化(圖2)。

2.2 現代化鋼鐵廠與單位大院(1949—1978)

中華人民共和國成立后,為了響應“把北京從一個落后消費城市,轉變為一個先進工業城市”“生產第一,生活第二”和“超英趕美”等口號,作為北京4個最早規劃的工業區之一的石景山區逐漸形成了南部重工業、中部居住與政治文化服務中心(改革開放后石景山區的政治經濟中心從北辛安轉移到了古城和八角地區),以及北部山林綠化的典型工業城市布局模式[11]。同時為應對當時各種資源的短缺問題,作為首都工業化標桿的石鋼(1958年8月15日正式改名為石景山鋼鐵公司,簡稱“石鋼”),形成了結合“單位”意識形態和“大院”物質空間的典型“首鋼大院”,并客觀影響了工廠后來一系列的發展與建設。同時,石鋼接待了眾多國家領導人、地方單位、文藝界名人及鄉農代表[12],廠區此時不再僅作為工業生產部門,而是一個集體形象的代表(首鋼精神)。

工業景觀格局方面,在1958年開始的“第二個五年計劃”中,石鋼在原有基礎上繼續向南拓展并陸續完成了“三大工程”(三高爐、三焦爐和燒結車間)[13],從而奠定了今日格局。需注意的是,南北貫穿的鐵路骨架逐步發展成為“人”字平行串并聯模式,因與逐漸形成的廠區道路系統時常產生沖突,加上“人”字形所造成的扇形地帶難以利用,使密集的鐵路和管廊(占廠區面積30%左右)在成為工廠內外運送物料關鍵的同時也成為其自身運行和發展的制約[14-15]。在蘇聯影響下,早在1956年廠區就開始編制系統的綠化規劃,奠定了首鋼今日以柏樹、楊樹和柳樹等為主的植被種植結構[16]。而1955年貫通的豐沙線則進一步加劇了首鋼及整個石景山地區與永定河空間上的割裂(圖4)。

2.3 園林工廠與首鋼大公園(1978—2005)

1978年首鋼(1966年石鋼正式改名為首都鋼鐵公司,簡稱“首鋼”)廠長周冠五隨團出訪日本三菱鋼鐵廠并對其工廠極高的綠化率印象深刻,同時期日本工廠平均綠化率為16.5%,而蘇聯更是達到30%~40%[17]。同年1月,首鋼建立廠容綠化管理辦公室,提出“把首鋼建設成公園化企業”的設想[18],經過多年的綠化美化工作,廠區綠化率于1993年達到30%。一系列“園林化”舉措使首鋼連續多年成為首都綠化先進單位,1995年首鋼將其廠東門及前廣場進行提升改造并在長安街盡頭立起高12m的雄鷹雕塑,同年出資建設了北京第一個由企業贊助的城市綠地八角公園,一系列的舉措客觀反映其開始對周邊城市公共空間產生積極影響⑨。從2000年起,首鋼逐步對公眾開放了結合“園林工廠”與“鋼花四濺”的工業主題旅游,“首鋼大公園”的理念逐漸清晰[19](圖5)。

圖3 1949年首鋼及周邊區域空間格局

圖4 1978年首鋼及周邊區域空間格局

圖5 領導的關注與園林工廠概念的誕生

首鋼在1994年達到年產量850萬t(列全國第一)之后不斷減產,因環境污染問題,政府、專家、公眾和首鋼人圍繞“要首都還是要首鋼?”產生了一系列激烈的討論,而梁從誡與自然之友的積極倡導以及2001年北京申奧的成功則戲劇性地加快了首鋼的遷離⑩。自2005年起,為了適應北京城市的生態環境建設和經濟結構轉型,首鋼逐步關停了鋼鐵生產線并全部外遷到河北遷安與曹妃甸。

格局上,首鋼在已有基礎上繼續向東南拓展并新建了諸多大型的煉鋼和型、線和棒材廠,最終把原有農田肌理蠶食殆盡,原有高度混合的“廠-田-村” 肌理,已經逐漸轉變成為巨型工業區內“點綴”若干自然村落的“廠-村”肌理。同時為響應這一時期北京市提出的花園式工廠號召,作為典型代表的首鋼(另一典型為北京南口暖瓶廠)結合自身條件,以頤和園為園林文化和空間的摹本,在重點區域內進行園林環境的綠化美化工作;陸續建成了以月季園、石景山和群明湖等為主的“首鋼八景”;以及盆景園、清秀園和芳香園等廠區小游園[20-21];并在關鍵節點上新建仿古建筑,如石景山功碑閣(1995年)、首鋼廠東門(1994年)和群明湖水榭與牌坊(1993年)(圖6)。

3 斷離與延續:從去工業化到棕地再生(2005—2019)

3.1 對待工業遺存的矛盾態度

從2005年開始停產到2010年高爐最后一桶鋼水澆筑完成,這個被學術界認為具有標志性的“工業博物館”在北京快速城市更新過程中并沒有被即刻大規模拆除,并不是出于保護的目的,而是首鋼決策者在再利用這8.63km2的工業類棕地時產生了疑惑。問題的復雜促使首鋼工業遺存在相當長的一段時間內得以保存,究其原因包括:作為北京的大型國企,首鋼決策者希望通過土地回收利用來彌補整體搬遷的損失[22];在2008年北京奧運會的壓力下,北京建設活動受到嚴格控制,后因2010年北京市嚴格控制中心城建設總量增量,首鋼的開發建設遲遲得不到批準;作為石景山原有的納稅大戶,其轉型更新同時也需考慮區域的未來發展;大面積污染土壤的處理;首鋼眾多職工的妥善安置;象征原有首鋼精神的工業建筑與設施的存留;以及多群體的利益權衡導致首鋼轉型遲緩不前。而2015年北京冬奧組委會選擇入駐西十筒倉則整體加快了首鋼轉型的步伐,同時也很大程度上影響了其后期的工業景觀格局。

圖6 1994年首鋼及周邊區域空間格局

圖7 2005年首鋼及周邊區域空間格局

圖8 新的首鋼冬奧公園與舊的工業文化遺址公園共存

奧組委的進駐雖然加速了首鋼轉型,但也客觀上造成了工業遺存被大范圍拆減,明確功能的改造和利用使原有場地的工業邏輯及背后所蘊含的工業文化進一步碎片化。大型的國家事件促進了首鋼的轉型,但也需設問:在單一目標導向、短時且高效的集中建設后,后奧運時代首鋼的工業遺存如何同奧運遺產共存并持續產生活力?首鋼這種基于國家事件的工業類棕地轉型確實存在特殊性,但正如近10年來全國興起的、等級不同的城市園藝博覽會,首鋼的復興模式是否也對地方城市存在借鑒意義(圖7)?

3.2 混亂的肌理與模糊的定位

2007年,為順應北京對石景山區未來的發展定位,首鋼正式確定轉型為“新首鋼高端產業綜合服務區”(簡稱“首鋼園”),通過這一時期的衛星圖可知,格局上原本就復雜且碎片化的“首鋼大院”進一步瓦解,因拆除帶來的如艾倫·伯格(Alan Berger)描繪的大片殘余景觀讓場地變得更加混亂無序[23],原有的“廠-村”肌理因周邊區域城市更新中大量高層住宅小區的新建而快速轉變為“廠-城”肌理。同時,城市路網的介入強行割裂了原有南北向的線性生產格局,其中長安街的西拓客觀上將首鋼分為南北2個片區(其后的轉型進程在節奏上也開始產生差異),首鋼作為長安街“盡端”重要景觀節點的地位就此改變。

雖然長安街將首鋼一分為二,但從后來眾多的規劃方案中可以看出,南北貫通的“L型歷史工業軸”是公認對保存首鋼工業歷史文化最好的概念媒介,并最終在平面格局上形成了帶狀的“首鋼工業遺址公園”[24],從北區的西十、高爐和焦爐區再跨過長安街到南區的三煉鋼、線、型材廠和管廊及鐵軌設施等基本被保留(污染嚴重區域也在同時治理),這也回應了北京2018版總體規劃對首鋼“近現代工業遺產文化區”的定位。2016年,北京冬奧組委總部入駐首鋼北區西十筒倉,因而導致“歷史文化區”的總體定位在落實過程中被局部調整,為承辦奧運項目及滿足賽前訓練、接待和參觀等功能需求,在拆除、改造部分廠房的基礎上新建了大型訓練與賽事用場館,以群民湖東路為界,形成西側充滿奇觀的冬奧公園、東側體現廢墟之美的工業遺址公園的特殊格局(圖8)。

不同層級機構對首鋼的功能定位在為首鋼復興提供未來機遇的同時也從側面反映了首鋼在轉型過程中概念的模糊,這種不確定性一方面體現在決策者、規劃者所構想的空間規劃中,另一方面則是廣大群眾對這一系列新價值觀所保持的若即若離的態度以及深藏在心中對于舊價值觀難以割舍的情愫。

4 觀念的重塑:讓場地中的歷史可見

首鋼在從石景山下的小型煉鐵廠向“十里龍煙”的現代化鋼鐵帝國的轉變過程中,其與周邊河道、山體、農田、村落以及城市所形成的空間格局一直在不斷變化。而那些在首鋼百年發展進程中“歷時性”(diachronic)出現的概念,如“單位大院”和“園林工廠”,在首鋼停產轉型過程中正逐漸退出歷史舞臺并被“工業遺產文化區”和“高新綜合服務區”等新的空間概念所取代,但在工業快速迭代的當代中國城市與社會中,我們也必須認識到價值觀轉變的滯后性,即新價值觀還在建立而舊價值觀仍未失去影響力。具體到首鋼來說,單位大院與集體生活仍有跡可循且深藏在那一輩首鋼人的記憶中,并在其工業景觀中產生了空間“共時性”(synchronic)的疊合,而對這些概念進行價值重拾的一個重要前提則是正視其在歷史中曾存在的形式。

在論述當代景觀中的歷史角色時,約翰·迪克森·亨特(John Dixon Hunt)提出了“歷史共識地”(historical ground)的概念,指出“歷史共識地”某種意義上可理解為場所,是一個人們生活、工作于其中并同時容納了眾多事件、記憶、神話和物質載體的景觀,就如同如繪式(picturesque)最初的出現是作為記錄英國歷史文化遺存的工具,將行徑過程中人所感受到的場地信息通過約定俗成的系統繪圖方式表達出來。亨特“歷史共識地”的提出也是為了讓暗藏在景觀中的歷史信息可見,并最終指向未來。因此對具體場所“歷史共識地”的研究主要關注2件事:“歷史的實體形式”以及“我們如何看待和重新修正這種形式”。“歷史共識地”通過聚焦具體場地(locality)中人與活動的歷史及其在當下不同類型景觀項目中的呈現方式,在構建了場所歷史共識的同時拓展了個人對當代景觀的想象力邊界,在新與舊觀念之間搭起了共識的橋梁。值得注意的是,書中亨特專用1章探討了殘余景觀,認為其是當代景觀的一種重要類型,對其的討論也更具時代特征和環境價值[25]。

本文嘗試引用亨特的“歷史共識地”觀念來探尋一種重構首鋼工業景觀歷史的可能性,首鋼的工業景觀中充斥著各個時代價值觀念的印記,不僅包括各種充滿懷舊和傷感情緒的工業遺址景觀,也包括之后為奧運新建的各種當代公共景觀,甚至是縈紆可達的石景山和群明湖等傳統園林景觀。某種意義上可把其比作OMA的拉維萊特公園(1984年)和當斯維爾公園(1999年)概念方案的現實呈現(二者都是庫哈斯《瘋狂的紐約》中曼哈頓的大都會擁塞文化理念在景觀公園中的再現)[26]。在面對這種共時性的多層歷史信息時,是否可以回歸首鋼的“歷史共識地”,通過對精確歷史的重塑來尋求其當代價值的可能性,同時協調不同區域間不可避免的矛盾?是否可通過對一種集體性的追述來構建首鋼結構和場所的歷史共識,拒絕向任意化、片斷化的趨勢投降?因為這樣會墮入無度的商業主義和象征主義;也抵制向單一價值觀做無批判性的皈依,因為這會墮入浪漫感傷的自然主義和懷舊主義[27]。通過對“單位大院”與“園林工廠”等首鋼發展進程中所產生的具體概念及其相應的結構和場所歷史價值的重釋,能幫助不同群體更好地認知和解讀首鋼當下的工業景觀,同時也能給首鋼帶來更多樣的想象和活動的可能性。

總的來說,因首鋼的停產搬遷和周邊區域的城市更新,所形成的殘余景觀客觀反映的是全球化都市主義與單位化都市主義的矛盾,在首鋼逐步回歸城市的過程中,“單位大院”和“園林工廠”因在空間和制度上失去有效性而退出歷史舞臺,但仍需妥善考慮并保留其歷史、技術、經濟、文化和社會等價值。在“歷史共識地”的基礎上對首鋼具有重要意義的信息進行挖掘與整理,使首鋼在結構和場所滿足保護、再利用等當代價值觀的同時,也使首鋼的工業歷史文化重獲生機以避免被過度“符號化”和“模式化”。對于今天的首鋼而言,對歷史的討論似乎都隨著全球化、參數化、智能化和生態化等各種新議題的到來而逐漸成為過去時態,在這一背景下對其分析與討論,目的是厘清當代中國此類工業類棕地復興與再生的內部矛盾,探討重塑工業景觀社會和文化價值的可能性,而并非是回返歷史式地召喚“亡魂”。

致謝:感謝朱育帆工作室、首鋼檔案館和北京首鋼建設投資有限公司在歷史文獻與基礎資料收集過程中提供的幫助。

注釋:

① 本文的研究對象和范圍主要指8.63km2的首鋼主廠區,不包括特鋼、二通和鑄造廠等主廠區外的其他區域。

② 在CNKI數據庫中進行檢索(最新檢索日期為2019年8月21日),2001—2019年,專業內與首鋼相關的文章共108篇,其中工業遺產保護利用、棕地再生和產業轉型27篇,相關規劃與設計實踐64篇,生態與污染治理4篇,歷史發展11篇,相關教學實踐2篇。

③ 參見《北京城市總體規劃(2016—2035年)》圖則中文化中心空間布局保障示意圖。

④ 北杜伊斯堡景觀公園占地約200hm2,雖與城市較近,周邊基本是德國典型的低密度住宅區和大型公共設施,但其城市化規模與鄰近城市的首鋼相差較大。

⑤ 彼得·拉茨曾對高爐這種象征蒂森克虜伯鋼鐵公司(Thyssenkrupp)輝煌歷史的巨構在轉型后除繼續成為原廠工人的精神堡壘外,其他人是否能成功閱讀或感受到場地中重要的歷史信息提出質疑。

⑥ 古稱梁山,又名濕經山、石井山或石徑山,被稱為“燕都第一仙山”,最早見載于史書《山海經》。

⑦ 由美國貝林馬肖公司(Perein & Marshail Co)承辦龍煙鐵廠平面布局設計及相關設施、建筑安裝工程,并派工程師格林(G.G.Green)來華任工程顧問,在現今首鋼一、二高爐南側仍然可以看到龍煙鐵廠建廠之初的高爐爐基。

⑧ 該書較全面地記載了日本侵略之前,龍煙鐵廠存有的主要設備等情況。

⑨ 1995年在梁從誡的號召下于北京成立的中國第一個NGO組織。

⑩ 分別引自人民日報海外版,2000-06-10(5):http://www.people.com.cn/GB/paper39/772/97257.html;南方周末,2016-03-06:http://static.nfapp.southcn.com/content/201603/06/c52664.html。