結構、社會效應與符號隱喻:基于西雙版納曼那寨禁忌的田野考察

蘇蓉 戴沛蓉

[摘要]禁忌現象普遍存在于不同時代、不同社會類型中,其否定性指向一方面可維護社群秩序、確立社群邊界,另一方面也可能會打破日常生活的一致性和連貫性,作為社會生活的一個重要組成部分有著現實意義。在傣泐社會,禁忌既可以指代被避諱的人或事,也可以指代這種避諱行為本身,被禁忌的對象往往代表著一種反社會、無序、力量與危險,通過人們的正面或負面的儀式實踐而被賦予儀式價值。本論文立足于西雙版納曼那寨禁忌現象的田野調查,對禁忌的形式、結構、社會效應及符號隱喻進行分析,理解當地禁忌的實踐過程和社會體系間的關系,闡釋生發于社會習俗中的禁忌在傣泐社會中如何實現“功能和諧”、發揮社會效應。

[關鍵詞]禁忌;結構;社會效應;符號隱喻;傣族

在古代社會,禁忌已是人類社會中普遍存在的體系和現象。禁忌不只存在于社會生活的某個方面,更是覆蓋了宗教和道德的全部領域。“禁忌”一詞的英文表述“taboo”源自于波利尼西亞語,意為“被禁止的”,可用于各種行為的禁止。[1]131《大不列顛百科全書》中對禁忌的解釋是:“因畏懼超自然力量的直接傷害而禁止觸摸某些物體、說或做某些事情”[2],這一看法綜合了近現代人類學對“禁忌”一詞的理解。在波利尼西亞社會,“taboo”既可以表示一種被禁止的行為,也可以用來指代禁忌人物,這些特定的人被視為處于危險狀態,他們既要遵守某些禁忌以免傷害自己,又要避免把自身附著的危險傳染給別人。弗雷澤認為這種禁忌現象并不只是波利尼西亞群島的獨特風俗,而是廣泛存在于所有人類社會中。恩斯特·卡西爾認為禁忌指的是一種不能碰的、不可輕易接近的東西。所謂的“不可接近之物”不一定是確切的物體,也可以是某種不被允許的行為。拉德克利夫·布朗則對人類學范疇的“禁忌(taboo)”和波利尼西亞語中的“禁止(tabu)”做出區分,用“禁忌(taboo)”來指代與信仰緊密相連的“儀式性禁限”,任何違反禁忌的人都會導致他的儀式狀態發生不好的變化。[1]133

西雙版納傣族又稱傣泐,其宗教信仰滲透到人們日常生活的方方面面,是同時以南傳上座部佛教(以下簡稱“佛教”)與民間信仰為特點的復合信仰社會,二者互融共生,對“觸碰神圣與污穢之物”均保持著高度警惕。因此傣泐社會廣泛存在著禁忌現象,其禁忌的否定指向一方面維護了社群秩序、確立了社群邊界,另一方面也可能會打破日常生活的一致性和連貫性。盡管如此,傣泐社會中的種種禁忌在當代依然發揮著效力,與該社會的組織、政治、經濟、宗教等各層面嵌合在一起,構成完善的社會體系。

曼那自然村位于西雙版納傣族自治州勐臘縣磨憨鎮,該村已有兩百多年的歷史,是一個225戶人口,1194人(截至2019年7月)的傣族村寨①,最早由老撾、景洪和周邊傣族寨子的移民因開墾田壩聚集而成。村莊毗鄰國界線,其東南與老撾接壤,地處泛亞鐵路中段,屬串聯珠式區位,玉磨鐵路、小磨高速、國道C213環繞本村,交通十分便利。曼那寨修建在213國道的東部,兩山之間的平原地帶,靠近河道的地方。國道西邊則是村委會、村衛生所以及幾間漢族、苗族人的商鋪和住宅。村莊土地肥沃、氣候溫暖、水資源豐沛,村內人的生計方式主要以橡膠、水稻、玉米、豆類等經濟作物種植為主,有耕地227畝,橡膠林地4218畝。這類生計方式具有勞動力密集、收益快的特點。曼那村絕大多數人口都堅守在自己的土地上,只有極少數未婚的年輕人才會外出務工。這使得該村的傳統文化和習俗得到了很好的傳承。在這個飛速發展的時代,生活在此的傣族人們在接納了現代世界的同時也依然遵循著當地的禁忌習俗。目前曼那村恪守的傳統習俗既包括了尊老敬老、鄰里和睦共處,也包括了對自然與超自然、生物與非生物的敬畏等,形成一幅人與自然、人與社會和諧共建的美好圖景。這些被繼承的文化傳統往往以禁忌的形式在村民的口耳中流傳,又在村民的行為中被不斷操演與重構,以此維系著村莊內部的和諧。

一、曼那寨禁忌的類型與結構

(一)禁忌的類型

在涂爾干、弗雷澤和馬林諾夫斯基等人看來,禁忌應被分為來自宗教的和來自巫術的兩種,來自宗教的禁忌具有神圣性,一旦觸犯必然導致肉體上的紊亂,且會受到公眾譴責;而來自巫術的禁忌帶來的懲戒則是一種風險,被隔離的一般是容易被混淆的事物[3]403。但依據拉德克利夫·布朗的觀點,以上理論是難以被廣泛運用的,對禁忌作明確分類是一件極其復雜的工作,為此他提出用“儀式價值”這一概念來形容禁忌所具有的特質②。傣泐社會禁忌的來源與信仰渾然一體,難以區分,并且往往因其涉及主體與客體兩種對象,分起來難免有相似性和復合之處。本文將在曼那村田野工作中所了解到的禁忌現象從禁忌的形態學角度按其異同分為對神圣事物和鬼魂的禁忌、對自然界產物的利用之禁忌以及對特定人、特定行為的禁忌三種。

1.對神圣事物及鬼魂的禁忌

William Robertson Smith認為禁忌的力量來自于人類對超自然力量的敬畏[4],這種恐懼心理與早期人們的認知程度緊密相關。人類早期對世界的認知不僅限于對自然現象的觀察,也包含了對超自然力量的想象。卡西爾補充道,被禁忌所區分出的事物往往有著污穢或圣潔的特性,“觸碰神圣的東西和觸碰不干凈的東西同樣危險”[5]93,因此,無論是圣潔的神明還是危險的鬼魂都會觸發“不可觸碰”的心理。一旦人們出于某些原因觸犯了禁忌,也會有相對應的儀式使他們逃脫這一危險狀態,拉德克利夫·布朗將這類凈化或驅邪的儀式稱為“返真”[1]132。

廟房是一個傣寨最核心、最神圣的部分,圍繞著廟房就有許多禁忌。廟房在建造期間,民房不得蓋,不得裝修,村民認為在建造廟房期間修自家房屋有比美的嫌疑,會導致意外情況的發生。進入廟房時,所有人須脫鞋,避免將穢物帶入廟房。類似的神圣場所還有白塔,白塔有三個維度,最外圍是男女俗眾都可踏入的地區,不過需要脫掉鞋襪,第二圍和最靠近白塔的臺階只能由男性進入和圍繞白塔轉圈,女性不得入臺階。據當地人說塔里埋著寶石和佛像,“女性踩了不吉利”。另外,白塔的影子是不能被踩的,所以只能清早、晚上或者中午踩不到影子的時候去拜白塔,拜時繞三圈。另外,正值經期的婦女不可進入廟房或靠近白塔。女性的月經在各種社會中往往被認為是骯臟的,月經的污染被看作是一種致命危險[6]151,自然不可玷污廟房、白塔這樣的神圣場所。卡西爾發現,不潔之物往往被認為可以通過物理層面的接觸來污染其他物質[5]94。因此,當一個婦女正值月經時,家中男性也不能從事建造寺廟或者白塔相關工作,等女性生理期過后方才允許。和生理期婦女一樣因身體不潔而不被允許進入廟房、靠近白塔的還有產褥期的婦女及三、四歲以下沒有獨立行為能力的兒童——他們可能會因不受控制而隨地大小便。這些禁忌在傣族村寨的民間信仰中也被照搬,如“祭勐神”“祭寨神”“祭鹽井神”以及“祭田神”等公共性的祭祀禮儀一律不準女性參加,女性及三四歲以下的兒童不能進入竜林和墳山。另外,祭勐神、寨神、寨心時,具有強烈地排他性,寨門暫時關閉,寨內人們不能出,外面的人不給進,因此這一天也是村民們休養生息不外出勞動的節日。

與所有傣寨一樣,曼那村有四道寨門和一個寨心。寨門是寨子用來區分寨內外的重要空間標志,也是阻隔村寨內外的無形屏障,更是將生與死、人與非人、潔與不潔隔開的邊界實體。按照傳統,寨門的標志是上方有一塊編織成蜘蛛網狀的竹篾掛在門框中間位置(傣語稱Ta:55lu55)。除了四道傳統寨門外該村靠近路旁的兩個出口處各蓋了兩道金碧輝煌的門,寨前門與后門,除了美觀還有其行政意義。曼那村的傳統寨門一共有東西南北四道,由于以前的木質寨門容易被蟲蛀且帶來更換寨門的繁瑣儀式,于是村民一致決定于2016年啟用水泥寨門,是用三根水泥柱搭建而成的一個“門”字形的框架,每道寨門都有一片10厘米左右寫滿經文的方形銅片以及兩塊拳頭大小的圓形花石作為護寨門符咒,和寨心同時起著鎮寨的作用。水泥柱立成的寨門在現代社會中因回歸到傳統身份而凸顯其特殊性,僅在人生禮儀的最后一個時間段跨越,即此空間把人與“鬼”進行了界限的區隔,活人只在送葬的時候才能穿過此門,反之就會撞到“鬼”,惹禍上身。

曼那村傣族對鬼神的避諱集中體現在葬禮上。葬禮在傣族人心中常常與災厄、不幸聯系在一起,其中打破日常生活連貫性的禁忌頗多,葬禮氤氳著的不祥的意味令人們避之不及,因此,與這場葬禮相關的禁忌就顯得尤為繁瑣和重要。筆者在田野期間遇到的這場喪葬禮儀正值傣族關門節期間,逝者生前是一個有著30年村長、9年會計工齡且受人愛戴的老村干部,享年72歲,葬禮前后需三天。基本流程為:第一天,洗尸、吊喪與停靈。傳出死訊的當天將尸體留放在sau55au13(靈魂柱又稱男人柱)下以供大家吊唁逝者遺體;第二天擇穴、出殯與下葬以及犒勞賓客;第三天拴線、定魂與驅邪,一場葬禮正式結束。③在筆者到來該村之前,逝者因為腦溢血已住院一個月,在醫生下達死亡通知之前的幾個小時內被其家屬火速運回寨子,于家中落氣。在逝者入土前,本寨的人不被允許進入其他寨子,其他村寨的人可以進入本寨,但在逝者下葬之前不能回自己的村莊,同寨人與逝者家庭之間的往來也同樣適用于這種污穢通過物理接觸在兩個空間之間互相傳遞的特征。停靈期間,正對著的樓下的空間任何人不可以踏入。送葬的隊伍須穿過傳統寨門過“鬼門關”,此后與逝者陰陽兩界,人鬼殊途。女性、六十歲及以上的老人不能前往墳山。

因此,一種洗滌污穢的方法應運而生,那就是往自己頭上灑“金合歡圣水”④以及舉行拴線與喊魂儀式來驅邪。灑圣水、拴線和喊魂是非常重要的“返真”儀式,也是傣族人應對污穢、危險的方式。在人們的信念中,頭是身體的主宰,也是唯一暴露在空氣中的重要身體部位,無論是在頭上灑圣水、還是戴帽子或圍頭巾,都是通過保護頭部來避免污穢侵擾。現今在傣族的老年人中一直流傳著“女人不能摸男人頭,會走霉運”的說法。喊魂和拴線儀式是逝者家屬為所有參加葬禮的人舉辦,目的一是保佑人們的靈魂不因受到驚嚇而脫離自身,俗稱定魂線。二是“還禮,‘論功行賞,以保魂魄的安穩”。逝者的眾家屬中有一人手拿賬本專門負責記錄,按照輕重分工的原則根據前來協助的人所從事的不同工種將對應的禮錢通過拴線的方式贈送到人們手中,即表示感謝并祝福參加葬禮的人們的身體康健和免受鬼魂侵擾。三是通過白棉線繞腕的拴線儀式以期望人們之間的關系不因死者的離去而變得疏遠,白棉線纏繞越多,親戚朋友們更能緊密團結,不會分崩離析。這場儀式是喪禮環節中必不可少的,另外,儀式舉行時所選犧牲(雞)在死亡時不能見血,所以往往選擇徒手勒死。在拴線之前,喊魂之后,寨老把手搭在魂桌⑤上念誦經文,周圍的人也將手搭在桌子上,這樣才能讓經文中的魔力傳遞到自身。坐得較遠的人們夠不到桌子,通常會輕輕接觸與桌子有交點的人的肩背或衣角,以期傳遞福氣。由此可見,可以通過物理傳遞的不只有污穢、也有好運與祝福。此外,葬禮還衍生出了“死人飯不能吃”“死人家的煙不能抽”以及“身體不舒服(包括經期)時不能參加葬禮”等規則。

2.對自然界產物的利用之禁忌

除了對人類認知中的神靈或鬼魂的禁忌,傣族村民還對如何利用山、水、林地等非生物資源以及動植物等生物資源制定了禁忌。傣族尚東,以“北方、東方”為尊,“右方、上方”為貴。傣寨一般選擇一塊比較平緩的地方面山而建。據說山上“陰氣重”,有鬼怪存在,所以家屋大都建在山坳的平壩中間;廟房建在海拔稍高的東北面或東南面的山坡上;白塔建在西邊山地制高點;竜林和墳林選擇建在西北或東北連成一片的枝葉繁茂的樹林間,其內界區分嚴格。上文提到葬禮便于集中體現禁忌現象,曼那寨的村民對墳山利用之禁忌也隨處可見。墳山分為“好”與“壞”,對應“高”與“低”兩處。一處是山頂或山腰為埋葬“正常”死亡的人;另一處是山腳或山尾埋葬“非正常”死亡的人。按照自然規律老死病亡之人可以埋入與祖先相會之地,尤其是德高望重、為寨子作出大貢獻之人往往選擇好墳山的山頂處,即最“上方”。但意外身亡者譬如難產、胎死腹中、夭折、車禍、他殺等“非正常”死亡之人必須埋葬于山腳那一處被人們認為不吉利、不好的墳地。由于亡人的死亡時間、地點、原因異同,家屬對于亡者下葬的時空有著不同地處理方式。從地域空間的角度來看,死于寨外的,不管是死于醫院還是死于他寨,都不被允許在落氣后拉回本村舉行葬禮,只能由家人從簡處理,尤其不能埋入寨子的好墳林,得下葬到差的那一處墳地或拉去殯儀館火化⑥;從死亡時間來看,即使死于寨中,如果當天的日期為傣歷的7、8、14、15日任意一天中,其家屬不能給亡者做華麗棺材,只能簡易裝殮;如果死亡時間在零點過后正午12點之前,那么土葬(有些寨子實行火化)時間須在正午12點之前;如果死于中午12點以后,零點以前,那就在凌晨4、5點送走并下葬。

曼那村南門的入口處有一口歷時兩百多年的古井。以前村里有三個天然泉水口,分別位于東邊、西邊和南邊,隨著時間的推移,其余兩個因無人飲用而廢棄,僅留下南邊入口處這個并由該村的第四代tsau13 ba:n13(寨子首領)將之修筑成一口井,井水清澈、甘甜、水流源源不斷,被村內外人感嘆為神井。事實上,圍繞這口井最大的禁忌就是“使世俗免受神圣的危險入侵”[6]30,即不能將其神圣化。因為這口井在過去的上百年間并沒有被祭拜過,卻保持了良好的水質和供應。村民們擔心此時再開始祭拜井神會產生節外生枝、適得其反的效果。當然,對于在日常生活中的衛生禁忌是每個村民需要遵守的,避免受到斷水的處罰。由于遠近聞名的緣故,來此處打井水的人絡繹不絕,如若遇上干旱,那么寨內人飲水也會成為困難,于是該井水只在固定的供應時段開放,且于2019年的4月1日起,寨子訂立了新規,針對寨外人員進行收費管理。

曼那村飲食禁忌源于對動植物來源背景的想象以及與神圣或潔凈觀念相關。自然界中的各類植物都可以成為傣家餐桌上的美食,除了大青樹和大榕樹周邊及其樹身長出的任何山珍,因為這兩種植物是竜林中的神靈寓居之所,處于神靈在野外的居住范圍內的物品皆不可觸碰,不能冒犯。動物中忌食貓、孔雀、大蟒蛇、狗和馬鹿,據報道人說貓是佛祖手上搓下來的泥變成的;孔雀是佛祖面前的吉祥物;大蟒蛇有兩種,一種吃了會窮一輩子,另一種吃了會暴富,人們由于無法辨別又害怕窮一輩子干脆選擇不吃大蟒蛇;做生意的傣族人不能吃狗,否則不順利,影響交易;出門遠行不能吃馬鹿,怕在途中發生意外而有疾病或客死異鄉。再者,在祭祀勐神、寨神、鹽井神,或者上新房、婚慶以及人生禮儀時,以完整無疾的水牛、豬、雞作為祭品/供品為最高禮節,選取犧牲的條件依情況而定。據說以前向廟房供應的食物里不可有牛肉,曼那村的小沙彌向筆者解釋,在佛教典籍中曾記載,牛是釋迦摩尼某一世的養母,因此曼那村在賧佛時不能使用牛肉,而用魚肉、雞肉或豬肉予以代替。但現今大部分傣族寨子的廟房與和尚已經解除該禁忌,曼那村的村民目前已用水牛肉賧佛,禁用黃牛肉⑦。

3.對特定人、特定行為的禁忌

與其他傣泐村寨一樣,曼那村對于外村人也有著多項禁忌,如外村人不得進入本寨竜林、墳山、臥室、靠近祖先床等,在傣寨進行祭神或祭寨心等活動時,不得有寨外人進入傣寨,寨外任何人、車、畜生撞到或破壞寨門以及進入竜林、墳林等要向寨中每戶人家進行經濟賠償并致歉。

在寨子內部成員中,老年人、祭司、女性、年輕男子、孕婦、兒童需各自遵守不同的禁忌。曼那村集體供奉的民間神祇主要有三位,分別是“勐神”“寨神”與“鹽井神”。這三位神的神龕分別由不同的村民負責供奉,承擔祭司之職。這一職務須由男性擔任,在同一家族內傳承,傳男不傳女。幾位祭司比其他人遵循更為嚴格繁瑣的禁忌,如曼那村供奉勐神的祭司曾告訴筆者,他絕不在傣樓一樓吃飯,以免給身體健康帶來隱患或褻瀆神靈,在樓下睡覺過夜更是不可接受的。磚瓦房等現代化建筑物的一樓也受到他的忌諱,因此他輕易不去街邊的飯館吃飯,除非有不懂傣族習俗的朋友盛情邀請他去一樓吃飯,他才會勉為其難地接受。除此之外,“死人家的飯”“孩子滿月的飯”作為祭司的他都不能吃。不能在一樓吃飯的禁忌同樣被其他老年人嚴格遵守,在傣族的理念中,不能有年輕人“踩踏”在老年人的頭上,否則極為不敬。所以在一棟傣樓中,老年人的臥室也一定是在東邊、北邊最“上方”或“右邊”最尊貴的位置。因此,每當曼那村有宴席舉辦時,有孫輩的老年人統一集中在二樓吃飯,在一樓吃飯的是沒有孫輩的中青年及小孩。

在曼那村,女性懷孕期間,如果有人討論某方向的某物,孕婦想一探究竟時,須出來房屋,再朝向別人指定的方向看去,不能在屋里就左顧右盼,據說如果在屋里提前左右看,小孩出生后會斜眼看人。婦女懷孕期間,其伴侶上山作業時不能隨意砍伐帶汁帶漿的木樁,據說小孩子出生以后會經常流口水和鼻涕。產婦滿月之前不能出門,滿月拴線后才可以出門。有病在身的人不可以給人拴線、生病的人(尤其是傳染病)治療好之前不能出門等。報道人曾告知筆者,如果村子里的某個人得了奇怪的病疼,哪怕在外打工或上學都得請假回家由寨老們給她/他拴線和喊魂,期間不能出寨子,身體恢復后方可外出。如果病人長時間不復原,寨老在喊魂時還得跟鬼進行談判,直到雙方意見達成一致,病人的靈魂才被鬼放出來,病也才會痊愈。另外,非近親的兒童、生理期婦女、病人應絕對避免參加葬禮,因為他們更容易受到“陰氣”的侵擾。亡人家屬在服喪期間一不能賭博;二不事生產;三禁止飲酒吃酸。如果家屬違犯這些禁忌一是賭博會輸;二是收成不好;三是酸性食物引起拉肚子導致死者無法上天堂,就像在車站錯過定點班車。

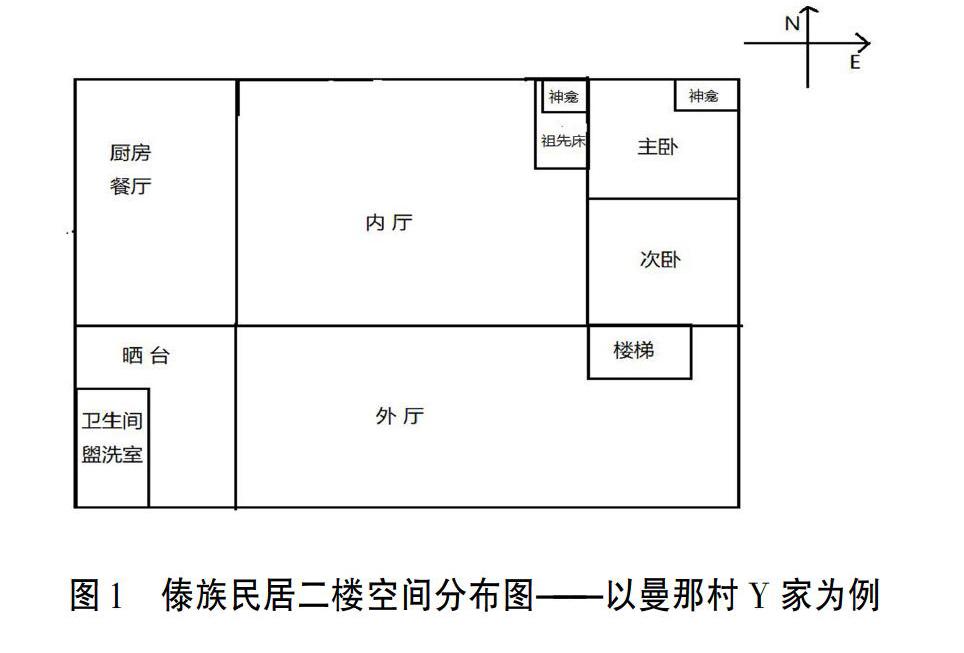

傣泐社會中對特定人或行為的禁忌還可在家屋內空間層面上繼續細化,對不同的家庭成員有著不同禁忌。與村寨的空間區隔一樣,傣族人家屋內外的空間分布、區隔并非隨意設置,而是伴隨著諸多規則與禁忌。傣族人習慣在一樓飼養牲畜,二樓起居。吃不完的剩菜、剩飯、湯等直接從二樓倒入一樓家禽圈,不用特地處理廚余垃圾。因此,在傣族干欄式建筑的內部空間中,一樓長期被視為一個污穢的地方,日常生活的起居空間往往分布于傣樓二樓。傣族人尚東和北,因此人們的臥室大都分布在二樓的東邊或北面。另外,傣泐社會對人們的睡臥有著嚴格禁忌,一是從空間方位上來說,睡覺時人們須頭朝東或北、腳朝西或南。東邊是太陽升起的地方,代表著光明、希望、美好與平安順遂。二是從河流的流向來說,該村有一條自西北向東南的河流,人們認為只能橫跨而不能順著或逆著河流睡臥,否則人的好運易會被河水沖走帶來不吉利。三是根據家中神龕的位置選擇床頭的朝向,不可用腳朝向祖先方位。內廳、祖先床、神龕等較為重要的空間往往在東或北面,而廁所、浴室等盥洗區域則集中在遠離臥室和供奉祖先的西南角。

臥室是傣泐家庭中一個最為私密的地方,也是供奉家神與之溝通的地方。家神,又稱家仙、祖先,傣話稱為teu41va41da55hn41是傣族對家里去世的老人的敬稱,老人在世時對他/她非常尊敬,去世后將之奉為家神以保佑家庭的平安清吉。家神的供奉體現在家神龕上,家神龕傣話稱ha13te41va13da55,是一個由簡易的三角形或正方形木架支起來的祭臺,上面擺著蠟條、米飯和水。家神龕一共設置在兩處,即客廳一角與老人的臥室。其所在空間平時僅允許家庭內部成員進入,除非舉辦婚喪嫁娶、上新房等重大儀式時外人才會被允許進入,人們相信違背這一禁忌會給家屋成員或觸犯禁忌的人招來病厄。家神的供奉主要為家庭內部最年長男性或女性在每個月的7、8、14、15日這四天的清晨獻上飯和水,并做好家神龕的清掃,每逢年節大慶時還需供奉零錢⑧和菜。此處還涉及兩種禁忌,一是做給祖先的飯菜不管咸或淡都不可品嘗;二是供了祖先后家人才開始用餐,餐前須用酒或水滴三滴在蔑桌上,以示對祖先的尊敬。此外,曼那村傣族人有“不進兩家門”“不在兩家睡”的說法⑨。觸犯家神的方式不只是讓外人進出臥室,非家庭成員在家中任意地方過夜也是一種禁忌。未舉辦儀式的男女同居或懷孕被認為是犯忌的,為避免帶來不幸往往以象征性的處罰撫平。另逢家里有外人來投宿時,一家之主須向家神念經祈禱并供奉零錢,稟告家神成了常規性儀式。如果住的時間久、人數多、或者趕上關門節,還須加倍供奉,才足以抵消家神的不快。在傣族社會,一棟家屋內的家庭成員是非常明確的,一般由直系家庭的三或四代人構成。從傣泐社會的親屬結構來看,入贅、分家、出嫁的子女與家庭“內”部成員遵循不同原則,上門女婿、娶進來的媳婦在稟報過祖先后可以進出該臥室但不得觸碰家神龕,離開生長之家的人不得再進入原家庭的臥室,更不被允許觸碰家神龕。

此外,曼那村的每個家庭在內廳家神龕的下方擺上一張小床,傣話稱pha13mn35na33,給來家中拜訪的祖先提供一個休憩之地。這張給祖先的床長約兩米、寬一米,床單與被套可以與家人用的同材質也可專門用過賧后的手工織布,除了定期清理的時候,平常不允許隨意觸碰。家中年滿六十及以上的最年長的男性被允許在此床上午休片刻,但不能過夜。年輕男性如果在祖先床上睡午覺,過后幾天往往會有疼病或者夢到祖先,須向祖先跪著敬獻蠟條并道歉后才能復原,所以女性、兒童或者膽小的一般都會避免打擾祖先。因此,其他家庭成員幾乎不會在這張床上坐臥或嬉戲打鬧。很多年長男性也不會在祖先床上坐臥休息,因為他們心中對已逝的祖先依然存在著敬畏。

禁忌行為也可以籍由人們的心理作用而受到時間的限定,關門節是曼那村最具禁忌色彩的時間段。根據習俗,關門節三個月期間,人們不能結婚、上新房(喬遷)、拆房、蓋房、出遠門、留宿客人、購買大件商品,不能在寨子里大聲喧嘩。葬禮期間除上述提到過的禁忌外,還對縫紉等勞動做出了要求,筆者的女房東曾告知,傳說有位老祖先死后靈魂回到自己的村莊時,沒有人來迎接他,因為年輕人們都在做縫紉之類的活計,這引起了祖先的不滿。此后每當村里有喪事發生,同村人都得停止縫紉等勞動。如果違反了以上禁忌,就可能招來厄運或災禍。如遇上不得已的情況必須犯忌時,人們將向家神、勐神等民間神靈求助,希望通過虔誠跪拜以及點香上供來獲得家神等神祇的庇護或諒解,預防無序失控之狀態。

(二)禁忌之結構體系

曼那寨的禁忌現象有著“功能和諧”⑩的結構范式。每一種禁忌因其特有的“儀式價值”作為一個單元部分在應對不斷變遷的社會體系時有著“個性化”的結構特性。因此,拉德克利夫·布朗將結構定義為“存在于對象之間的一系列關系”,并把禁忌現象的實踐過程納入社會體系中進行功能的分析。因禁忌和宇宙觀均體現著社會價值,共同構建社會體系,因此,他倡導對禁忌進行結構與功能分析時必須結合宇宙觀[1]144。曼那寨的禁忌正是基于其宇宙觀所建立,而通過上述對禁忌現象的分類可以得知這種宇宙觀更多的來自于傣泐社會的復合信仰體系,并進一步確立了當地禁忌結構存在的認知途徑。與其他傣泐村寨相同,曼那寨也存在著“本村寨即世界中心”的傳統空間觀,這種空間觀主導了傣族村寨的空間布局,寨心、寨門、家屋、廟房、白塔、竜林、墳林、田地等傣寨必備的空間元素依照生態需求和“世界中心觀”依次建立,各空間元素之禁忌將傣族傳統社會制度與宗教信仰聯系在一起,在反映當地傳統宇宙觀的同時也強化了這種復合的結構與觀念,禁忌的空間結構體系有著“家屋→村寨→傣泐社會”,時間結構體系呈現出“四日→三月→傣歷年”這樣一個結構圖示和維護時空秩序的指向。

禁忌的結構體系還反映在傣族宗教世界的等級制度中。傣族信仰萬物有靈,民間的信仰可分為對祖先神、英雄神、佛以及生物或非生物崇拜,在傣語中,神、鬼、魂常常交織在一起[7],民間信仰的規則主要表現為遵守各項禁忌。而對佛教的信仰主要表現為“崇佛”的價值取向,即“敬香賧佛”、尊重佛爺和奉持佛法[8]。建立在宗教信仰基礎上的對神圣事物和鬼魂的禁忌,這反映并區隔了傣泐社會的“內部”與“外部”以及構建了“我們”與“他們”之邊界。傣泐的禁忌結構更多的是一種復雜的信仰體系的呈現,人們為了避免這樣或那樣的宗教制裁,所以通過禁忌來避免受到污染。譬如亡人家屬、同寨村民、外寨村民、家屋內部成員等所遵守的不同禁忌讓我們看到了該社區內人與人、人與神、祖先、鬼、魂之間的關系。按照宗教人類學的觀點,神、鬼、祖先分別代表了官僚、陌生人和自己人[9]。神是宗教系統中處于最高級別的,代表了現實社會中的官僚(權威),因此寨中人每月集資專職供奉小沙彌和佛爺,供奉者需遵守多項禁忌才能保證與神圣事務接觸時不對其造成污染。祖先與鬼都是死者的靈魂,但兩者因與信仰主體的關系不同而有著差異。祖先代表自己人,從傣泐社會的家庭結構來看,在對家屋內部的人、事或行為的禁忌里面包含著濃厚的“基本家庭”(雙親和子女)的觀念,由此不但確立了家庭人員的身份歸屬和親屬邊界,又重構了祖先崇拜習俗。鬼作為宗教世界中等級最低的存在,鬼魂因難以捉摸之特性人們將之歸為無結構世界[10],鬼是需要避諱的死人的亡魂,代表著陌生人和危險,接觸后需要凈化,這也是曼那寨葬禮上禁忌繁多的原因。而生人的魂則因隨時處于不同狀態,所以有了拴線、喊魂跟鬼談判以及驅邪之儀式。

曼那寨的禁忌結構中體現著禁忌二重性的特質。來自于佛教的禁忌和來自于民間信仰的禁忌總是既有關聯,又不同質。在一個傣寨中,能被置入寨內空間的主要有家屋、水井、寨心以及寨門,而廟房、白塔、竜林、墳林、田地等被按照傣族特有的空間觀念嚴格分布在寨門外。另外,兩種信仰都存在著性別禁忌和月經避諱,不同之處在于民間信仰儀式中,涉及空間位移的禁忌多直接禁止女性出入某些場合,這些場合往往屬于寨門外的空間,如田地、竜林、墳山;而佛教對女性的空間上的禁忌取決于女性本身的身體狀態,如經期婦女不得進入廟房、踏入白塔。兩種信仰都會用水象征“返真”儀式中的凈化物,但曼那寨與佛教有關的凈化儀式要求用清水;而民間信仰中,必須是酸果泡過的“金合歡圣水”才有清除污穢的效力。從禁忌形式上的相似但又不同中,我們可以看到南傳佛教和傣泐民間信仰怎樣相互影響,共生共存。

二、曼那寨禁忌現象的社會效應和符號隱喻

(一)區隔、凈化及保護邊界:曼那寨禁忌現象的社會效應

在拉德克利夫·布朗所引導的結構功能主義范式中,禁忌的目的和原因并不是在所有情況下都能得到確切的解釋,此時對禁忌的研究就可以從其他路徑出發,探討其所具有的符號意義及社會效應[1]138。在拉德克利夫·布朗之前,對禁忌的社會效應分析往往基于社會心理學,即分析一種儀式能給人帶來怎樣的心理體驗,并將其視為禁忌續存的動力。比起從心理學出發探討儀式帶來的心理效應,拉德克利夫·布朗更看重儀式通過社會關系網絡發揮的社會效應——禁忌不僅可以對參與其中的人帶來切身的影響,也會通過社會關系網絡發揮二級效應,這種社會效應正是禁忌儀式的功能所在[1]138。

1.禁忌為社會結構確立身份屬性及社會關系

禁忌的規范意義不僅在于其明確指向某些民間制度,也在于它區分了不同性別、年齡、身份的社會地位和職能,強化了人們心中的社會性別觀、年齡觀。傳統傣族社會是一個結構嚴密、分工明確的等級社會,具有完備的行為禮儀規范。曼那寨禁忌的儀式價值之一在于它與傳統社會制度共享社會等級及社會分工的邏輯基礎,實踐禁忌的過程構建并維護了社會結構。同一社會中的不同人群與禁忌之物的關系不同,遵循的禁忌也相異。在傣泐社會,老人的地位是最高的B11,是智慧與權威的代表。老年人在與自家家神、村寨共同祖先神的祭祀活動中享有絕對地位與至高權力,他們與年輕人遵守著不同的禁忌規則,該原則也明確并強化了家族、社群老人的地位。另外,寨子里以年齡級為結構專門設置“老年組”,傣話稱kun41thau13tsu:41負責本寨的風俗禮儀和宗教事務。在時長三個月的關門節期間的第一個月內各家各戶需要舉行“拜老人”儀式,傣話稱為su55ma41。各家戶因大小事務定期對祖先進行崇拜等儀式足以“疊寫”老人是“權威”的觀念,以至筆者在村寨詢問文化傳統類問題時,村民的回答要么是“不清楚”,要么是將自己的領悟加以理解,而更多的卻是指引去“問老人”。傣泐社會這種對待老人的態度在一定程度上減輕了人們心中對“老無所依”的恐懼,加強了整個社會的和諧與穩定因素,提升了年輕人內心的安全感、老年人生活的幸福滿意度。

禁忌明確傣族家庭的成員構成、家庭地位及繼嗣制度。在現代社會中,人的家庭所屬可以是多重的,如既屬于父系家庭、又屬于母系家庭;即屬于生育之家、又屬于生長之家。但曼那寨的家神、祖先床以及家屋內的空間禁忌明確了一個人的家庭所屬,讓一個家庭的成員構成與親屬邊界不再模糊,還區分了家庭地位。家神信仰的儀式價值對非家庭成員的禁忌明確了傣泐社會中家庭成員的范圍,減少了復雜曖昧的家庭關系可能引起的矛盾和爭端。想要在不觸怒家神的情況下合法合理的進入一個傣族家庭,唯一的方法就是嫁入或入贅。由此筆者可以看到,傣族的婚姻不僅是一種法律、經濟層面的社會關系,更在宗教信仰層面有著非凡的象征含義。是否舉辦過結婚儀式(拴過線)也成了進入家庭的重要標準,未舉辦儀式的男女同居或懷孕被認為是不道德的,須受到處罰;子女中的非繼承人結婚后要分家,分家后便不能再進入原生家庭的臥室,也不能留在原生家庭過夜,新的小家庭里繼而供奉起自己的家神。

2.禁忌增加自我認同,確立群體邊界

瑪麗·道格拉斯認為,禁忌是一種團體性共謀,團體中的成員如果不遵守他,這個團體就不能存在下去[6]4。換言之,一個族群之所以存在族群認同,并不只是因為他們做什么,而是因為他們不做什么。曼那村的逐項禁忌正是一種維護傣族人自我認同,鞏固社會秩序的路徑。立足于現代社會的村規民約一律都是由在該社會的文化生活基礎上占據統治地位的傳統文化和習俗構成的。如問起關門節期間為何有那么多禁忌時,村民們總是會不假思索地說“老祖宗就是這樣傳下來的”。從某種程度上說,禁忌習俗作為一種文化傳統已內化于村民的日常生活而成為約定俗成的規避風險的原則,人們覺得搬出作為村寨“權威”的“老祖宗”對于“他者”來說是最具有說服力的。或者有些村民會進行個性化的理解與創作,將原因歸結為“佛祖讓你好好在家勞動、一心禮佛”“以前傣族就是這樣的”等。如此種種,每每到了關門節期間,村民們仍不惜付出時間、精力以及財力,放棄一部分世俗生活,執行關門節的禮教規則,畢竟這樣的行為或“文化標識”才是符合傣族社會與文化的,他們在生活實踐中對族群與自我的認同更加深刻,宗教的信仰與儀式以及習俗本身也通過這種方式得到了更好地傳承。

3.禁忌破壞社會交往和日常生活的一致性與連貫性,衍生出新的儀式

傣泐村莊是一個高度集體化的社區,村規民約要求村內人要互幫互助、和諧共處。葬禮涉及到人們的靈魂觀,是人生禮儀中的最后且最隆重一項[11],其重要性不言自明。與逝者有社會關系的人出席其葬禮,既表達了對亡人的哀思,又體現了人類對生命的尊重。但由于葬禮本身有著多項需要避諱的事物,人們往往認為死者的靈魂對客人來說具有力量與危險性,因此發展出了繁瑣的喪葬習俗與凈化儀式。如果說遵循禁忌能在心理層面給人帶來安全感,那么禁忌本身也是可以帶來恐懼和不安的,此時“返真”儀式就顯得尤為重要。曼那村村規民約要求寨子里有白事時,全村每家每戶都必須派代表參加,這既是基于對死者本人及其家庭的同情,也是認識到人們對葬禮的避諱情緒才做出的硬性規定。為了讓儀式所需的整合和儀式帶來的分裂趨于平衡,潔凈與驅邪儀式應運而生。灑金合歡圣水、喊魂、拴線等儀式均具有破除邪祟和恐懼心理的作用,加強社會整合的儀式價值。另外,曼那寨宗教信仰中的祭祀禮儀均要求村民們不得在祭祀當天出寨門,不得從事農業生產,而女性又不可參與祭竜林等儀式的核心部分,因此閑下來的女人們常常在這一天和好友聚會、飲酒、游戲,增進感情,進而衍化成一種新的聚會儀式以加強當地的社會整合。

(二)曼那寨禁忌現象的符號隱喻

拉德克利夫·布朗認為僅從社會結構和效應的角度出發給出的解釋涵蓋不了所有形式的禁忌,有些禁忌并不具有明確的社會價值。為此他提出了儀式制裁的概念,人們為了避免這樣或那樣的宗教制裁,所以才遵循禁忌。儀式制裁成立的基礎并不是心理效應,而是構成人類社會的基石——符號,就像動物社會依靠本能來維持其形態,人類社會是依靠著符號效應來維持其形態的,人類社會中的種種符號與社會結構之間存在著種種聯系[1]151。某些禁忌之物之所以被賦予儀式價值,不是因為其對社會有何等重要功能,而是因為它可以象征性地代表某些東西[1]163。

楊麗玉、張振偉認為在傣族的文化和社會語境中,“污穢”是具有象征意義和社會意義的,不僅僅是代表身體上的污穢,還有對秩序的破壞,無序失控的狀態都是一種“污穢”的狀態,而他們的清潔儀式則是讓同樣具有象征意義的水來完成從污穢到神圣的轉化[12]。在曼那村傣族人的心目中,污穢既包含了灰塵、糞便、垃圾、廢棄物等普遍意義上的污穢(當然這些穢物也可以被解構為一種存在于認知內的分類),也包含了象征意義上的污穢。因此筆者可以看到,在曼那村,如果村莊有人去世,本村的人不被允許出入其他村莊,因為鬼魂所蘊含的污穢會隨著人的位移在不同空間流動,被隔離的是死亡所帶來的污穢、危險與不幸。而這一禁忌帶來的恐慌會隨著逝者入土而得到安撫,因為逝者的遺體已經離開了村莊,到達了不會侵擾到寨子的地方,所有的污穢也隨之被封印。酸果擴充了清水的功能,可以祛除會被身體攜帶的晦氣。圣水的清潔力如同它本身一樣具有流動性,所以頭頂灑了圣水就等于其全身都可以沐浴到。灑圣水、喊魂、栓線等儀式配合禁忌安撫人心,儀式制裁的風險被抵消,禁忌之人回歸安全的狀態,日常生活和人際交往也得以繼續。

曼那村紛繁復雜的禁忌中,有的禁忌乍看之下匪夷所思,但將其放在其所誕生的歷史環境中,筆者就會自然而然地理解其產生的功能特性。諸多禁忌的誕生最初來源于衛生觀念,但這種觀念會逐漸抽象為一種象征性的行為,成為儀式的一部分[6]34。曼那村的老年人尤其是擔任祭司職務的老人堅持不在樓下吃飯的習俗同樣更多的是基于衛生的需求,因為曾經的傣樓一樓都用于喂養家禽家畜,其衛生條件并不適于人的活動。傣泐社會的第一代傣樓是由竹子和xa41(一種綠植曬干后做成茅草屋頂)手工編織而成,生活垃圾會從竹板的縫隙里掉落下去,直到現在,曼那村民僅在臥室和內廳的木樓樓板上鋪上地板膠用以美化,而二樓其他區域的樓板仍然是由有空隙的木板搭建而成,一是為了通風;二是便于打掃,這也是老人們不愿在傣樓一樓吃飯的原因之一。不過,文化持有者認為“不在樓下吃飯”可以保護身體健康,遠離疾病,客觀上的塵埃和穢物由此成了疾病、鬼魂等肉眼不可見的穢物的象征。正是基于這種認知和象征體系,供奉勐神的祭司告訴筆者他從不在樓下吃飯,即便是現代磚瓦結構建筑中的一樓也會犯忌。同樣基于這種象征體系,傣族人在出入內廳時一定要脫鞋以保持私人空間的潔凈。此種禁忌同時體現了對身體和對社會規則的雙重保護。

具有象征性的禁忌對象還有人的身體部位——頭顱。在人們慣常的經驗里,臉部可以與他人作區分,五官可以聽、看、聞接納外界信息及進食,頭部可以思考,可以指揮身體,頭部作為身體的一個單元部分在諸多時候可以代表整個人體,是最重要的身體部位。因此頭部在曼那寨的禁忌中可被看作整個身體的顯著性符號——當人們需要通過儀式凈化自身時,只需要將有凈化功能的水撒在頭上即可;當人們想要避免與污穢接觸時,也會戴上帽子或頭巾,在物理上減少身體與禁忌之物的接觸。在這一過程中,具有符號特征的不僅是頭顱等單個的禁忌物,整個儀式中具有儀式價值的事物均有其符號隱喻。

三、結論

盡管禁忌現象在現代世界中看似已經不符合時代潮流,但曼那村的禁忌由于其強大的象征功能及物理特性,至今在當地社會體系內具有強大效力。曼那村的禁忌現象主要從認知的路徑出發構建并“和諧”了傣泐社會村寨“內”與“外”的秩序。經過傳播與實踐,曼那村的禁忌逐漸被當地人內化,成為了不可隨意侵犯的準則。這些禁忌現象區分了社會身份、社會性別,劃分出“神圣”與“污穢”,“自我”與“他者”的界限,并勾勒出傣族人民獨特的時空觀,由此明確了傣族作為一個族群的邊界。正如本文所討論的,禁忌現象作為社會結構的一個構成部分,具有鞏固原有社會結構的功能和效應。如傣族許多禁忌對“尊長”在儀式間身份的強調,會給年輕人心中設限,使得他們在神佛面前的言行更為謹慎。但在更深層次上,禁忌現象中諸多符號所蘊含的象征性也是構建社會結構的重要環節,這些符號奠定了社會體系運行的邏輯基礎,維護了組織、群體身份,這也正是曼那村的禁忌現象為何在當今唯物主義思想的主流下得以繼續存在并被嚴格遵循的原因。

注釋:

①資料由曼那村委會提供。

②價值是一種主體與客體之間的關系,可以用來形容客體對主體的具有價值,也可以形容主體對客體感興趣。而儀式價值顧名思義特指在儀式中不可缺少的事物,如器皿、地點、語言等,凡是儀式回避或禁忌的對象都具有“儀式價值”。拉德克利夫·布朗認為社會體系某種程度上就是一種價值體系,因為社會需要建立在總體趨同的價值體系上,價值的形態決定了社會的基本特征。參見[英]拉德克里夫-布朗著、丁國勇譯《原始社會的結構和功能》,中國社會科學出版社2009出版,第138頁。

③關于曼那傣族葬禮的儀式流程需要被描述的細節頗多,其意義深遠,此處省略詳細探討,留待日后另文細述。

④圣水是一種用酸果浸泡過的水,潑灑時用茄子葉蘸取。參考田野資料以及玉康《西雙版納傣族生活與傳統文化》,云南人民出版社2006年出版,第310頁。

⑤傣家常用的餐桌,用竹篾手工編織而成。

⑥即使曼那寨傣族有著濃厚的祖先崇拜觀念,但是沒有上墳山過清明掃墓的習俗,僅每年于關門節期間在廟房過賧,傣話稱為Ta:n41pha:55sa:t55,給去世的親人蓋房子和舉行祭祀儀式。

⑦關于傣族與牛的關系有一段民間傳說。傣族作為最早的農耕稻作民族之一,水牛是其用來耕田的工具,而黃牛是用來運送貨物的。古代社會水牛的身價比黃牛高,現在趨平,然而大部分寨子村民更喜歡吃黃牛肉,價格目前沒有差別。很久以前傣族的牛到了老年無法再勞動時,人們就跑去佛祖面前要求殺了吃,而牛說“吃我可以,但是要吃我的糞便”。于是,傣族人們每次殺牛吃,都有一碗名菜,即牛的大腸做成的苦湯然后拌在牛肉和內臟一起舂,做成“剁生”,傣話稱為Sa:31,是上新房和結婚時必須要準備的傳統菜之一。

⑧零錢為一、三、五元,僅單數,金額不等。這些零錢一旦用于祭拜須擺在家神的神龕前至少一年左右,直到傣歷年可以拿出來消費,但很少有人動這筆錢,家主往往用一個小布袋把所有祭拜用的零錢裝在一起,掛在家神龕旁。隨著祭拜次數增多,布袋也越來越鼓。

⑨報道人提供了一個案例,主人公是個父母離異的小女孩,因此她的家庭歸屬變得模棱兩可。小女孩在父母離婚后,曾先后在父親家和外婆家的臥室過夜,結果女孩罹患了不明疾病,無法找到病因。后來她的父親將她接回自己家,再也沒在外婆家過夜,女孩的身體便“立刻轉好了”。

⑩局部活動對整體活動所作的貢獻,以及各分子間連貫一致地進行工作。參見[英]拉德克里夫-布朗著、丁國勇譯《原始社會的結構和功能》,中國社會科學出版社,2009,第203頁。

B11例如家神必須由一個家庭最年長的夫婦供奉,家神龕只能擺放在這對夫妻睡臥的地方,年輕的夫婦則睡在較遠的地方。女房東曾告知筆者,盡管她已經嫁入現在生活的家庭近20年,但從未靠近過祭祀家神的神龕,也不會隨意走到公婆睡覺的地方。不僅如此,女房東家在內廳這一空間也恪守了對家里老人的尊重,每晚看電視時,家中老人可以坐在離電視較近的地方,年輕的夫婦及未成年子女則坐在離電視較遠的地方,絕對不可以擋在老人面前,經過老人面前時需要躬身。

參考文獻:

[1][英]拉德克里夫-布朗.原始社會的結構和功能[M].丁國勇,譯.北京:中國社會科學出版社,2009:131.

[2][英]不列顛百科全書公司.不列顛簡明百科全書(上冊)[M].中國大百科全書出版社,編譯.北京:中國大百科全書出版社,2005:789.

[3][法]杜爾干.宗教生活的基本形式[M].渠東,及喆,譯.上海:上海人民出版社,1999:403.

[4]William Robertson Smith.Lectures on the Religion of the Semites[M].London: Sheffield Academic Press, 1995:51.

[5][德]恩斯特·卡西爾.人論[M].李琛,譯.北京:光明日報出版社,2009:93.

[6][美]瑪麗·道格拉斯.潔凈與危險[M].黃劍波,盧忱,柳博赟,譯.北京:民族出版社,2008:151.

[7]張公謹.傣族宗教與文化[M].北京:中央民族大學出版社,2002:6.

[8]謝青松.傣族傳統道德研究[M].北京:中國社會科學出版社,2012:89.

[9][美]武雅士.中國社會中的宗教與儀式[M].南京:江蘇人民出版社,2014:8.

[10][日]渡邊欣雄.漢族的民俗宗教:社會人類學的研究[M].天津:天津人民出版社,1998:109.

[11]和少英.逝者的慶典:云南民族喪葬[M].云南:云南教育出版社,2000:3.

[12]楊麗玉,張振偉:曼臘傣族的潔凈儀式和社會秩序重建[J].紅河學院學報,2017,15(6).