環境規制減輕了環境污染嗎?

——基于結構方程的實證研究

李國柱,張婷玉

河北地質大學 a.經濟學院 b.自然資源資產資本研究中心,河北 石家莊 050031

0 引 言

中國自改革開放以來,在經濟上取得了舉世矚目的成就,現中國的貿易總額位居世界第一位,經濟總量位居世界第二位。但長期以“高投入、高消耗、高排放、不協調、難循環、低效率”的方式增長,給生態環境帶來了巨大的壓力。中國正處在經濟轉型的關鍵階段,治理環境污染也是轉變經濟發展方式、實現經濟綠色增長的必由之路。從經濟發展初期的“邊污染、邊治理”,到現今“經濟效益、社會效益和環境效益相統一”的戰略方針,我國出臺了多種環境規制政策工具,如“預防為主防治結合、誰污染誰治理、強化環境管理”的三大環境政策;環境保護目標責任制、污染集中控制、限期治理制度、排污收費制度、環境影響評價制度、“三同時”制度、排污申報登記和排污許可制度、城市環境綜合定量考核制度;發布了中國環境與發展十大對策,將主要污染物總量減排列為經濟社會發展約束性指標;制定實施了60余部生態環保法律法規,生態文明建設寫入憲法。中國環境保護的法律法規體系、管理體系、政策體系都得到了逐步完善,環境質量有了明顯改善。

但2016年以來的嚴重霧霾天氣再次引起人們對空氣質量及環境治理效果的關注,據《2018中國生態環境狀況公報》,2018年338個城市出現1 899天重度污染,其中822天為嚴重污染;217個城市出現環境空氣質量超標問題。如何有效減少環境污染已成為與經濟增長相關的重要社會問題,環境規制能否以及如何減少污染物的排放?深入研究這個問題,對于科學合理地制定和有效實施減排政策具有重要的現實意義。

1 文獻綜述

關于環境規制能否減輕環境污染,國內外學者進行了大量的研究,從影響機制角度來看,可以歸納為三個方面。

一是從外商直接投資角度探究環境規制對污染排放的影響。“污染避難所假說”認為隨著環境規制強度的增加,部分外商直接投資會選擇環境規制相對較低的區域進行投資,造成環境污染。Kheder和Zugravu[1]運用經濟地理學模型研究了環境規制對企業區位選擇的影響,發現法國企業對外投資時更傾向于選擇規制程度寬松的國家,同時這些國家會出現污染避難所效應。Cole、Elliott[2]認為在追求市場價格競爭優勢的過程中,高污染產業將避開環境規制強度高的地區,將污染遷入地作為避難所。吳玉鳴[3]研究發現“污染避難所假說”在中國也是成立的。

二是從產業結構的角度探究環境規制對污染排放的影響。產業結構比例的不均衡會造成環境惡化,一個地區高排放、高能源消耗產業規模越大,引起的排放量就越多。曾倩等[4]認為不同環境規制工具在不同產業結構區域的治污效果存在差異,產業結構優化升級程度越低,命令控制型政策治污效果越好,相反,產業結構優化升級程度越高,公眾參與型工具改善環境質量的效果越好。Dou等[5]發現流動性強的污染企業更容易轉移到環境規制較松的地區,從而造成引入地環境污染加劇;弱流動性的污染企業在環境規制下產生創新補償效應,有利于當地污染排放減少。環境規制提高了企業的環境準入門檻,降低進入污染密集行業的企業數量,可以推進產業結構的“綠色化”調整,進而減少環境污染。從文獻來看,環境規制通過產業結構對環境污染的影響具有不確定性。

三是從技術創新的角度探究環境規制對污染排放的影響。Marcus[6]發現實施環境規制對于綠色技術創新具有積極影響,可以減少環境污染。衛平和余奕杉(2017)[7]發現嚴格的環境規制和強烈的公眾環境保護意識都可以有效地推動產業結構升級,但也依賴于地區的創新能力。許水平等(2016)[8]的分析卻發現環境規制對于技術創新有先抑制后促進的影響。沈能等[9]、董直慶等[10]發現“波特假說”只有跨越環境規制強度的門檻值時才會成立。技術創新影響環境污染取決于“創新補償”效應和“遵循成本”效應誰占主導地位,具有不確定性。

從現有研究看,學者們的結論并不一致,方法上主要采用回歸分析進行直接效應分析。但環境規制是潛變量而不是顯變量,如果直接用顯變量代替環境規制,將會造成較大的測量誤差,而測量誤差是內生性的重要來源。因此本文擬采用結構方程模型,直接將環境規制和污染排放作為潛變量處理,不僅可以避免測量誤差導致的內生性問題,還可以分析環境規制對污染減排的直接效應、間接效應和總效應。

2 模型設定和變量說明

2.1 模型設定

本文運用結構方程模型研究環境規制與污染排放量之間的關系。結構方程模型是利用變量協方差矩陣分析變量之間關系的一種統計方法,該方法允許自變量與因變量存在測量誤差,基優點是可以分析不能直接觀測的“潛變量”。結構方程模型分為測量方程和結構方程,測量方程描述不可觀察的潛變量與實際指標之間的關系,結構方程描述潛變量之間的關系。

測量方程通常表示為:

x=Λxξ+δ

(1)

y=Λyη+ε

(2)

結構方程表示為:

η=Bη+Γξ+ζ

(3)

式(1)中,x表示可測外生指標,ξ表示外生潛變量,Λx表示外生可測指標與外生潛變量之間的關系,δ表示外生測量方程誤差。式(2)中,y表示內生可測的指標,η表示內生潛變量,Λy表示內生指標與內生潛變量之間的關系,ε表示內生測量方程誤差。式(3)中,B描述內生潛變量之間的關系,Γ表示外生潛變量對內生潛變量的影響,ζ表示結構方程模型中的殘差項,反映結構方程中潛變量未能被解釋的部分。

在模型設定中假設環境規制對污染排放有直接影響,并且通過中介變量對污染排放產生間接影響,三種規制工具之間兩兩相關。同時,根據以下兩個原則對模型進行修正:一是根據MI值,選擇比較大的路徑,增加各個變量之間的相關性以提高模型的擬合度,如果增加路徑后出現卡方值明顯降低和各擬合指數明顯上升的現象,說明該修正具有意義;二是限制或刪除部分路徑使模型的結果變得更有意義。

2.2 變量說明

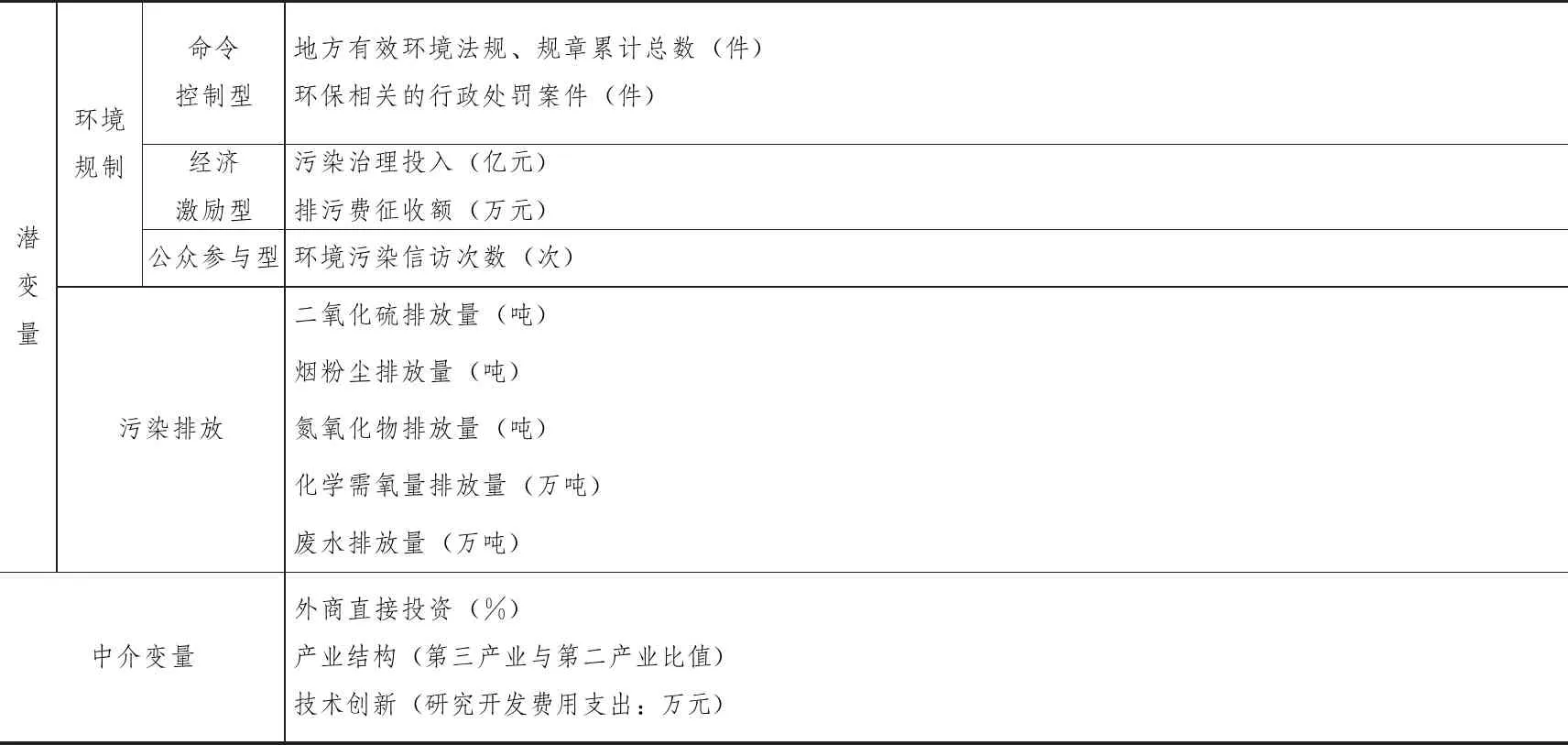

由于數據限制,本文選取2012—2017年中國大陸除西藏外的30個省份的樣本數據進行研究,為了減小變量間的數值差異,所有變量均取對數。數據來源于《中國環境年鑒》《中國統計年鑒》《中國環境統計公報》《中國環境年報》。變量說明如下:

命令控制型環境規制(潛變量):依靠行政命令或法律手段直接影響排污者的環境績效,具有強制性,實施成本較高。以各省份政府當年頒布的地方有效環境法規、規章累計總數和受理的環保相關的行政處罰案件作為可測變量。

市場激勵型環境規制(潛變量):與市場機制緊密聯系,通過市場信號對企業做出引導作用,相對自由,可以對企業產生持續刺激。選取各省份的污染治理投入和排污費征收額作為可測變量。

公眾參與型環境規制(潛變量):通過直接或間接施加壓力、勸說等方式,將環境意識和責任內化到排污者的經營決策中,借鑒占佳等[11]的做法,選取各地區環境部門接收環境污染信訪次數作為可測變量。

污染排放(潛變量):主要指碳、二氧化硫、固體廢棄物的排放以及廢水、廢棄、廢渣的排放,故需要綜合各類環境污染度量指標,測算環境污染情況。借鑒鞠可一等[12]的研究,選取工業二氧化硫排放量、工業煙粉塵排放量、工業氮氧化物排放量、工業廢水中化學需氧量排放量、工業廢水排放總量五個指標作為可測變量來衡量污染排放。

外商直接投資:將外商直接投資按照匯率折算成人民幣,然后除以該省地區生產總值。采用相對數有利于剔除各地區經濟總量不平衡的影響。

產業結構:用第三產業增加值與第二產業增加值的比值作為衡量產業結構綠色程度的指標,比值越大表明產業結構越偏向于第三產業,環境污染越小。

技術創新:研究開發經費支出能夠體現出企業對于創新資源和技術要素的投入,對企業技術創新具有較大的影響作用,借鑒劉建勇[13]的研究,采用研究開發經費支出的自然對數來衡量技術創新能力。

模型變量描述如表1所示。

表1 模型變量描述

3 實證分析

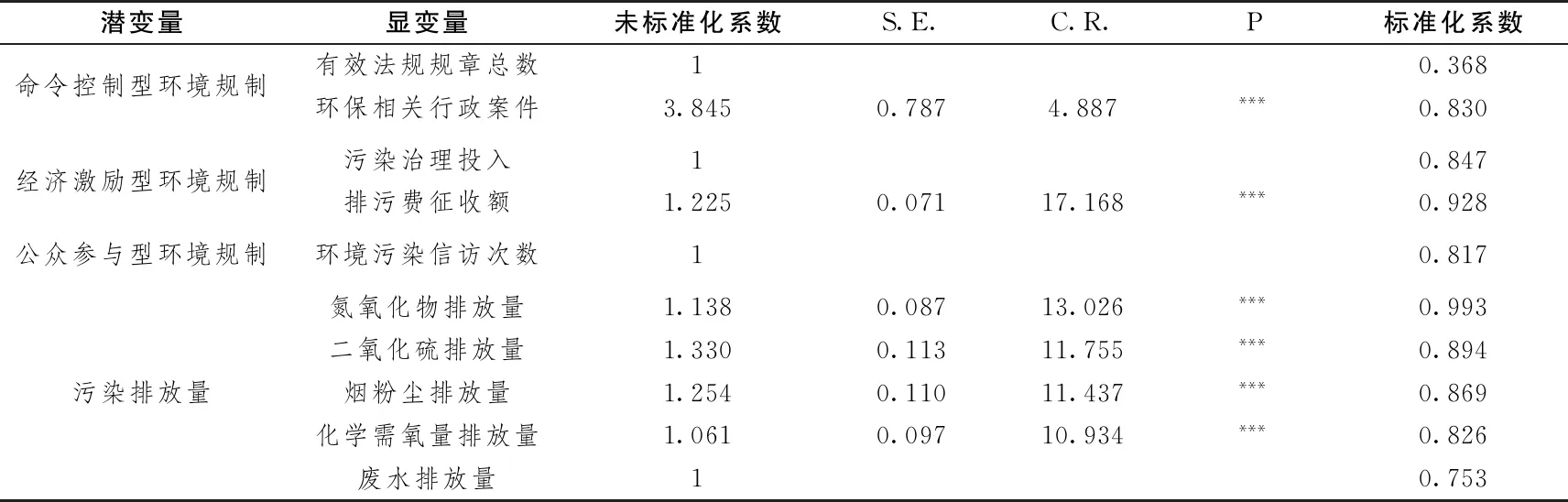

3.1 潛變量與顯變量關系分析

在模型分析中,未發現負的誤差方差,所有誤差標準的值較為合適。各潛變量與相應顯變量之間的關系如表2所示,各變量的變化方向均符合預期且各變量標準化系數基本都在0.5以上。從命令控制型環境規制的角度來看,命令控制型環境規制對環保相關的有效法規規章總數的標準化影響系數為0.368,對環保相關的行政處罰案件的標準化影響系數為0.830,表明命令控制型規制工具對環保相關的行政處罰案件的影響程度要高于有效法規規章總數。從經濟激勵型環境規制角度看,經濟激勵型環境規制對污染治理投入和排污費征收額的影響程度分別為0.847和0.928,相對來說,排污費征收額更能反映出經濟激勵型環境規制的水平。從公眾參與型環境規制角度看,公眾參與型環境規制每提升一個單位,環境污染信訪次數就會提升0.817。從污染排放量角度看,污染排放量對氮氧化物排放量、二氧化硫排放量、煙粉塵排放量、化學需氧量排放量、廢水排放量都有顯著的影響。各潛變量與相應顯變量的標準化系數也說明了指標的選取具有較高的效度。

表2 潛變量與對應顯變量的關系

3.2 影響效應分析

環境規制對污染排放量的影響效應可分為直接效應、間接效應和總效應,分別分析不同規制工具的各種規制效應對有效實施污染減排政策意義重大。

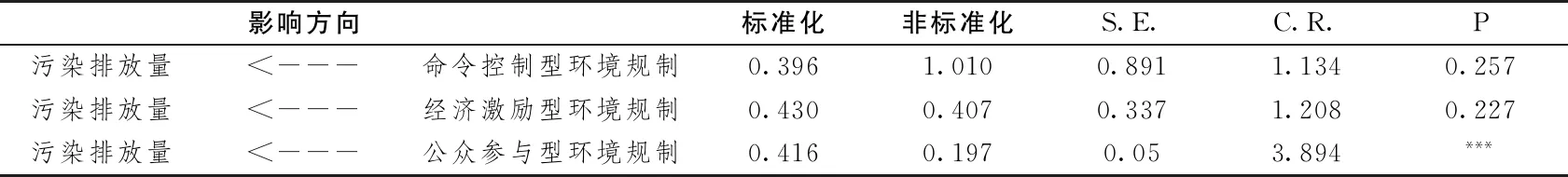

3.2.1 直接效應分析

環境規制對污染排放的直接效應路徑系數估計結果見表3。命令控制型和經濟激勵型環境規制對污染物排放量的直接影響并不顯著,并不表示這兩種規制工具對環境質量沒有影響,需要進一步分析間接影響從而綜合考慮規制工具對環境污染的影響。公眾參與型環境規制對污染排放量的標準化路徑系數為0.416,該系數在0.1%的水平上統計顯著,表明公眾參與型環境規制不僅沒有對污染物的排放產生抑制作用,反而起了促進作用。可能原因是公眾反映企業違法排污后,政府無視或懲罰力度小,采取消極監管的方式觸及不到企業利益的“痛點”,企業寧愿支付罰金,遭受輿論的損失,也會選擇繼續生產來實現利潤最大化,增加了污染物的排放,這與馮麗麗[14]的研究結果相同。

表3 環境規制對污染排放的直接效應路徑系數估計結果

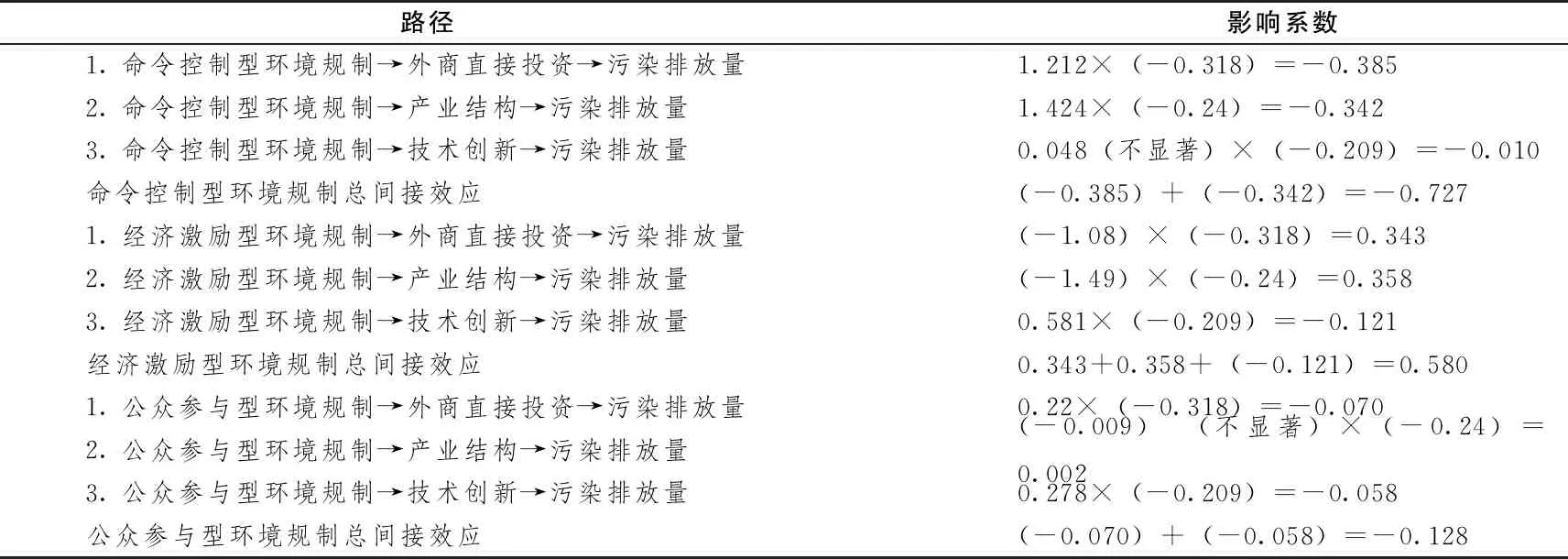

3.2.2 間接效應分析

以外商直接投資、產業結構、技術創新為中介變量,計算出了三種環境規制工具對污染排放量的間接影響如表4所示。其中每一條路徑的影響系數為環境規制對中介變量的影響系數與中介變量對污染排放量的影響系數的乘積,每種規制工具的總間接效應為通過不同中介變量路徑影響系數的和。

命令控制型環境規制對污染排放產生間接影響的三條路徑分析如下:第1條和第2條系數顯著為負,表明命令控制型環境規制通過外商直接投資和產業結構有利于污染減排。“污染光環”效應大于“污染天堂”效應,外商直接投資帶來的管理經驗和技術外溢可以提高生產效率,減少污染物的排放。產業結構的優化升級緩解了經濟高速增長對環境的負面影響,通過淘汰落后產能等促進產業結構綠色化,對資源的開采和枯竭產生積極的調節作用,改善了環境的質量;第3條系數并不顯著,原因可能是命令控制型環境規制以行政命令的“外部約束”為主,污染者幾乎沒有選擇余地,被迫機械地遵守各項規章制度,為了應對命令控制型環境規制,大多數企業采用了末端治理技術,幾乎不能影響核心技術的變革,因而不能真正提高企業的技術創新績效[15]。總間接效應為-0.727,表明命令控制型環境規制通過中介變量減少了污染排放。

經濟激勵型環境規制對污染排放產生間接影響的三條路徑分析如下:第1條和第2條系數顯著為正,這可能是地方政府為了吸引外資,實現比周邊地區更快的增長,采用“追逐到底”的方法來降低土地、資本和勞動力等要素的價格,導致要素市場發生扭曲。跨國企業利用中國在生產要素和環境標準上的比較優勢轉移了較多的污染產業,惡化了環境質量。在要素市場扭曲的影響下,區域資本深化主要偏向于高能耗、高污染的重化工業,阻礙了產業結構的升級。大多數地區第二產業比重隨著經濟發展的提高而上升,這一事實阻礙了產業結構的“綠色化”升級[16],增加了污染物的排放;第3條系數顯著為負,表明經濟激勵型環境規制通過技術創新有利于污染減排。雖然要素市場扭曲破壞了市場機制,但依然存在市場競爭,企業可以通過技術創新提升核心競爭能力,減輕環境對企業發展的壓力,化壓力為動力,實現污染控制和技術創新業績提升的雙贏。經濟激勵型環境規制的總間接效應為0.580,增加了污染排放。

表4 不同環境規制對污染排放的間接影響效應分析

公眾參與型環境規制對污染排放產生間接影響的三條路徑分析如下:第1條和第3條系數顯著為負,表明公眾參與型環境規制通過外商直接投資和技術創新利于污染減排。公眾參與型環境規制反映的是人民群眾的主觀環保意識,各地區環保意識增強,對外資企業的準入資格更為嚴格,優先偏好先進技術和清潔技術的企業,從源頭上杜絕了“三高一低”行業,這些企業在實際運營過程中對能源的消耗相對較少,有利于環境質量的改善。在公眾監督的壓力下,企業會根據環境規制政策的指引方向進行技術改進和加大創新投入,以實現企業的綠色經濟發展;第2條系數并不顯著,這可能是地方政府迫于經濟發展的政績壓力,往往選擇“以環境換增長”的發展模式,對環境投訴的響應不足,因此公眾參與型規制工具通過產業結構對污染排放量的影響力較小或無影響。公眾參與型環境規制的總間接效應為-0.128,減輕了污染排放。

3.2.3 總效應分析

在命令控制型和經濟激勵型環境規制對環境污染的影響機制中,中介變量都起到了完全中介效應,總效應分別為-0.727和0.580;在公眾參與型環境規制對環境污染的影響機制中,中介變量起到了部分中介效應,其中直接效應影響系數為0.416,總間接影響系數為-0.128,直接效應大于間接效應,總效應為0.288。命令控制型環境規制對污染排放的總影響效應最大,經濟激勵型次之,公眾參與型最小。表明我國至今仍依賴傳統的命令控制型工具,而市場激勵型和公眾參與型工具運用不足。主要原因是:一方面,在我國現階段,社會主義市場經濟體制不斷完善,但還沒有達到西方發達國家的水平。在發達國家廣泛應用,效果良好的排放權交易等市場激勵型環境規制在我國已有多年的試行和推廣,但仍未達到理想效果[17];另一方面,我國的環保工作大多以政府為主導,公眾的主動參與意識不強,參與方式不多不暢、參與成本較高,再加上如果政府采取消極監管,懲罰力度觸及不到企業利益的“痛點”,就會使企業繼續生產實現利潤最大化,增加污染排放。

4 結論與啟示

本文選用2012—2017年中國30個省的相關數據,運用結構方程模型研究三種不同環境規制工具對污染排放的直接效應、間接效應和總效應,得出以下研究結論與啟示:

第一,命令控制型環境規制一方面可以通過外商直接投資帶來的管理經驗和技術外溢提高生產效率、減少污染排放,另一方面可以通過改善一些污染嚴重企業的產業結構,淘汰落后生產能力、改進生產工藝等促進產業結構綠色化,優化當地生態環境。所以要充分發揮政府的主導地位,建立健全環境保護制度并不斷參照國外法律法規體系來改進調整我國現有的環境保護方面的規章制度。完善國家政策以提高企業進入壁壘,指引和干預企業朝著排污少、產能高的方向發展,促進產業結構綠色化,加強政府宏觀調控,促進高效、高端、低污染的產業發展。

第二,經濟激勵型環境規制使用經濟激勵的手段,通過改變排污者的經濟成本或收益指引企業的行為。但我國目前存在要素市場扭曲的現象,雖然經濟激勵型環境規制不能很好地引導企業的排污行為,但是市場競爭依然存在,其可以通過技術創新降低污染排放量,優化生態環境。因此,建立完善的社會主義市場經濟體制,加快各區域的市場化進程,引導企業按照市場規則進行策略選擇勢在必行。通過調整技術創新,降低治污成本,增加企業利潤,是企業明智的選擇。這將推動我國逐步實現以工業和制造業為基礎,以高新技術產業為主導的新格局。

第三,公眾參與型環境規制反映的是人民群眾的主觀環保意識,目前我國公眾的主動參與意識較低,參與方式、參與成本受到一定的限制,政府的監管力度不夠大,直接效應不能有效地抑制污染物的排放,但其可以通過外商直接投資和技術創新有效地降低污染排放量。我國公眾參與型環境規制的發展處于上升階段,加大環保宣傳力度,增強環保責任意識,鼓勵投訴舉報環境污染行為,增加媒體報道環境污染事件的次數,開拓、發展更多的非政府、非盈利組織,提供更多維護環境的途徑,都可以規范公眾參與型環境規制的發展,減少環境污染。