關(guān)于20世紀50年代檔案學(xué)術(shù)討論的學(xué)術(shù)批判

閆靜

摘? 要:20世紀50年代初,中國檔案界對陸晉蘧所著《檔案管理法》展開了激烈的討論和批評。贊譽者認為《檔案管理法》體現(xiàn)的科研與鉆研精神值得學(xué)習(xí),書中對檔案工作存在缺點的分析、對檔案工作者素質(zhì)的看法、對檔案工作的改革措施具有一定的實際指導(dǎo)價值。但大部分批評者認為書中觀點多錯訛,缺乏科學(xué)基礎(chǔ),且部分內(nèi)容仍未脫離“舊政權(quán)檔案學(xué)”的研究痕跡,與當時先進的蘇聯(lián)檔案理論及實踐毫不相干。這些討論與批判所呈現(xiàn)的片面化傾向,及其所形成的主觀認識干預(yù)學(xué)術(shù)評價的慣性,影響了學(xué)術(shù)爭鳴的本來面目,也限制了這場學(xué)術(shù)討論的意義和作用。

關(guān)鍵詞:檔案學(xué)術(shù)討論;學(xué)術(shù)批判;陸晉蘧;《檔案管理法》

20世紀50年代初,中國檔案界對陸晉蘧所著《檔案管理法》展開激烈的討論和批評,開檔案學(xué)術(shù)爭辯式研究的先河。雖然討論的重心集中于書中所論述檔案管理理論方法的科學(xué)性和實踐方法的可行性,然而從學(xué)術(shù)史視角進行考察,卻觸及如何進行科學(xué)的學(xué)術(shù)評價及如何對檔案學(xué)遺產(chǎn)予以批判性繼承等深層次問題。從這場學(xué)術(shù)批判的后續(xù)反思,尤其是20世紀80年代對《檔案管理法》的重新審視來看,20世紀50年代的學(xué)術(shù)討論呈現(xiàn)出片面化和主觀化的趨向。因此,對這場學(xué)術(shù)討論予以考察并總結(jié)其歷史教訓(xùn),對于塑造正確的學(xué)科史觀、對于推動當代檔案學(xué)的創(chuàng)新性發(fā)展具有現(xiàn)實啟迪價值。

1 《檔案管理法》的寫作與出版背景

20世紀50年代初,作為中華人民共和國成立后的首部檔案學(xué)著作,陸晉蘧所著《檔案管理法》,甫一出版即引起了檔案界的極大關(guān)注。

陸晉蘧,1911年生,浙江省嘉善縣人。1949年4月曾出版《銀行文書實務(wù)》(上海商務(wù)印書館)一書;1949年12月,陸晉蘧被調(diào)至中國人民銀行北京分行任文書股長及辦公室秘書。在此期間,陸晉蘧開始了為期兩年的檔案改革,主要負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)制錄卡片、編制卡片目錄、研究系統(tǒng)分類綱目和檔案保存時間等問題。他學(xué)習(xí)了圖書分類編目的方法,利用看病之機,還學(xué)習(xí)了醫(yī)院病歷檔案的整理。

中國人民銀行北京分行于1952年8月18日所發(fā)“關(guān)于新的檔案管理法(半分鐘調(diào)卷法)的參考資料”中寫道:“這個辦法主要脫胎于圖書館管理法與醫(yī)院病歷管理法,并結(jié)合銀行問卷情況而產(chǎn)生……活頁卡片目錄是按照圖書目錄的精神改進的……檔號是由醫(yī)院的病歷編號和圖書館圖書編號方法改變而來的。檔案類項表是根據(jù)統(tǒng)計圖表產(chǎn)生的。”[1]陸晉蘧從檔案的系統(tǒng)分類編目、檔案保存時間、檔案管理主動性三方面提出了改革檔案管理的“新法”,并將此“新法”于1951年正式施行。[2]1952年在北京召開的先進經(jīng)驗展覽會上,陸晉蘧的檔案管理新法得以公開展覽,引起了社會各方的廣泛關(guān)注和學(xué)習(xí),欲應(yīng)用到本單位檔案管理實踐中來。此后,陸晉蘧又進一步研究了全國各類機關(guān)的不同檔案管理情況,并學(xué)習(xí)了蘇聯(lián)專家米留申的工作報告,尤其是米留申提出并倡議的檔案分類原則。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合我國不同機關(guān)的具體情況,研究總結(jié)了不同的檔案分類方案并最終成書《檔案管理法》,于1953年9月由工人出版社出版。

2 《檔案管理法》的主要內(nèi)容

陸晉蘧在《檔案管理法》中提出的“檔案管理新法”,主要是指在檔案管理中采用分卷管理法加速機關(guān)公文處理速度,加快檔案查找效率,使檔案工作由被動變?yōu)橹鲃印小皩τ谌绾问褂脵n案管理達到分類明確、排列有序、手續(xù)簡便、調(diào)卷迅速的要求;如何使檔案工作由被動走向主動,以加速機關(guān)公文的處理;如何采用分卷管理法,使檔案不致堆積不必要的文件等,都提供了具體的做法”。[3]

由于書中論述的檔案管理法之“新”,可迅速改善當時檔案管理混亂的現(xiàn)狀,得到電臺和刊物的登載介紹,并吸引了142家單位來信或派人到陸晉蘧所在單位了解情況。1953年2月中華全國總工會金融工會工作委員會在全國14大城市金融機關(guān)先進經(jīng)驗交流大會上,決定將此法在全國各地中國人民銀行推廣。[4]陸晉蘧考察了實行此種新法的15家單位,發(fā)現(xiàn)各機關(guān)在運用此法后取得了良好效果,并一定程度上豐富了檔案學(xué)研究成果。陳兆祦、王德俊在1995年版《檔案學(xué)基礎(chǔ)》中對該書有過如此評價——“它的出版對推動當時檔案學(xué)研究起到一定的、有益的影響。”[5]

3 20世紀50年代關(guān)于《檔案管理法》的討論與批評

陸晉蘧的《檔案管理法》一經(jīng)出版即引起巨大反響,檔案理論界和實踐界隨即撰寫了多篇評介性文章。總體上,對陸晉蘧《檔案管理法》的討論與研究涉及三類主體。一類是檔案教育機構(gòu)的研究人員,他們主要從學(xué)術(shù)角度審視該書所宣傳的檔案管理辦法的科學(xué)性與合理性;一類是“舊檔案專家”,即新舊時代嬗遞下的檔案學(xué)家,他們從檔案學(xué)歷史遺產(chǎn)的角度進行審視,認為書中部分內(nèi)容仍未脫離舊政權(quán)檔案學(xué)的研究痕跡;一類是檔案實踐工作者,他們結(jié)合自身檔案工作實際情況,對書中具體方法的可行性和恰當性予以考量。

總之,該書甫一出版,引起了全國檔案界討論的熱潮,普遍認為,陸晉蘧的鉆研精神和態(tài)度是值得贊揚,至于其研究內(nèi)容中所涉及的理論問題和實踐問題,以及學(xué)術(shù)論證的科學(xué)性和嚴謹性卻值得商榷。

中國人民大學(xué)檔案教研室于1954年4月8日組織了首次科學(xué)討論會,中心議題就是對陸晉蘧所著《檔案管理法》進行評價,引起了社會各界人士的廣泛參與。據(jù)統(tǒng)計,這次研討會的參與者共計各行各業(yè)檔案工作人員與研究人員193人,陸晉蘧也出席參加。[6]研討會召開有三個目的:一是團結(jié)全國檔案工作者,對于舊檔案思想中迂腐陳舊之處予以改造;二是推動當時的檔案學(xué)發(fā)展,借此鼓勵檔案學(xué)術(shù)研究活動和檔案書籍出版;三是學(xué)習(xí)和宣傳蘇聯(lián)檔案學(xué)先進理論與經(jīng)驗,加快中國檔案學(xué)發(fā)展步伐。

事實證明,這次討論會的召開也實現(xiàn)了上述三個目的。會上,時任檔案教研室主任吳寶康、外交部劉文仲、聯(lián)絡(luò)部歐陽代娜、政務(wù)院吳空、全國婦聯(lián)韓德莊、全國總工會王宜川、歷史博物館傅振倫、工人出版社蕭林等,均結(jié)合本部門機關(guān)檔案工作的情況進行了發(fā)言,指出陸晉蘧《檔案管理法》一書中的缺點和錯誤,借此說明蘇聯(lián)經(jīng)驗的優(yōu)越性。

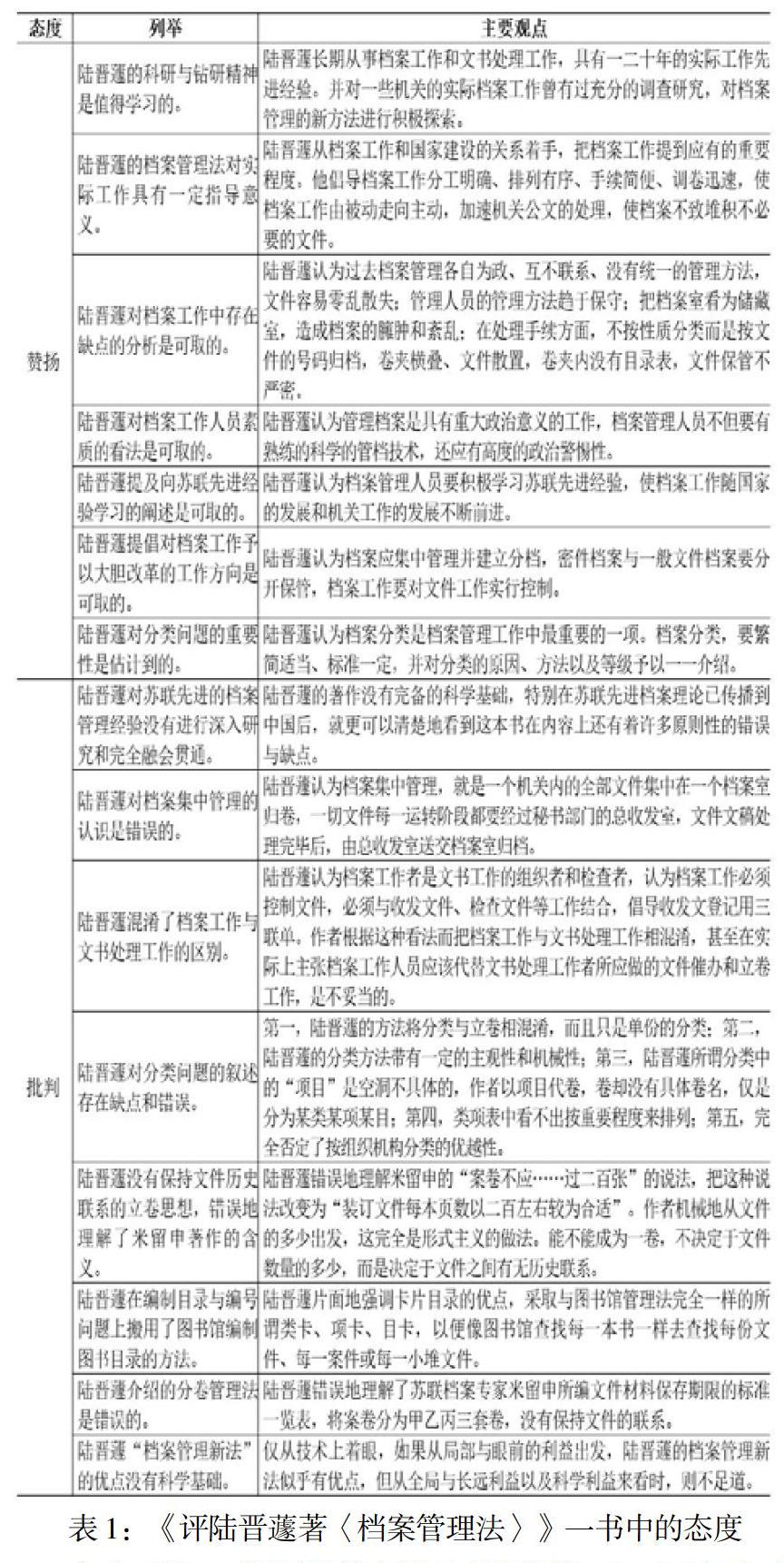

陸晉蘧作為從民國時期進入中華人民共和國時期的檔案學(xué)人,是受社會主義檔案學(xué)改造的典型,研討會后,即表示完全同意并接受批評意見,“今后愿跟大家在一起,學(xué)習(xí)蘇聯(lián)先進經(jīng)驗,以改進我們的檔案工作”[7]。會后,故宮博物院檔案館員張德澤也來信說明:“自己以往接受資產(chǎn)階級思想的一套不合時代的方法,也得到了正確的批判。”[8]由此可管窺當時對陸晉蘧《檔案管理法》討論的目的所在。科學(xué)研討會后出版了《評陸晉蘧著〈檔案管理法〉》[9](見表1)一書供檔案學(xué)理論總結(jié)研究之用。

總體來看,對陸晉蘧《檔案管理法》優(yōu)點的肯定集中在其實際效果和作者治學(xué)態(tài)度等方面,而否定的部分則集中在作者的觀點和所依靠的科學(xué)依據(jù)。從《評陸晉蘧著〈檔案管理法〉》一書結(jié)論部分可得出當時檔案界對該書所提觀點和方法的總體態(tài)度——“《檔案管理法》一書是作者的鉆研結(jié)果。我們應(yīng)該學(xué)習(xí)這種埋頭研究的精神。但作者著作的科學(xué)水平,還遠沒有超過解放前所流行的一些檔案管理法的水平,而且還受著英美資本主義國家的許多影響,這本書與先進的蘇聯(lián)檔案工作的理論與實踐模式毫不相干。”[10]但如果對照陸晉蘧的書中觀點與批判內(nèi)容來看,可發(fā)現(xiàn)部分批判略顯牽強,如批判陸晉蘧“完全否定了按組織機構(gòu)分類的優(yōu)越性”,其實不然,陸晉蘧在論述檔案分類的主要原則時,認為“在橫的方面是按照機關(guān)的業(yè)務(wù)性質(zhì)來區(qū)分,在縱的層次方面是根據(jù)機構(gòu)組織的大小和日常文件的多寡來決定”[11],并未否定按組織機構(gòu)分類的應(yīng)用和作用。再如,批判陸晉蘧混淆了檔案工作和文書處理工作,并曲解了作者所言“檔案工作人員是文書工作的組織者和檢查者”的含義,而從作者的敘述中,并未體現(xiàn)出“檔案工作控制文書工作”的意思。

由此可見,對陸晉蘧檔案管理法的批判,表面看來是對其中所體現(xiàn)的學(xué)術(shù)觀點和實踐經(jīng)驗的審視,實則是對英美資本主義國家檔案學(xué)和民國檔案思想的批判及對蘇聯(lián)檔案理論的宣揚。這也體現(xiàn)了當時特殊時代背景之下的主流學(xué)術(shù)話語表達。

而在此次研討會之前,1954年3月針對陸晉蘧《檔案管理法》的評價問題曾征求蘇聯(lián)歷史檔案專家謝列茲聶夫的意見。謝列茲聶夫就該書內(nèi)容提出了四點意見:“一是作者把集中檔案與文書處理制度混為一談;二是要想檔案室按組織機構(gòu)分類,就必須文書處理部門立卷,這樣自然形成了按組織分類;三是如果有保管期限一覽表,則工作者就可指明案卷的保管期限,并可編制兩份目錄,這是文書工作,不是檔案工作,只有在一覽表的情況下,才能容許這樣做,否則就不對;四是陸晉蘧自己認為的檔案管理法五個優(yōu)點要批判性看待,他的管理法既不能保證機關(guān)的正常工作,也不能保證檔案室完成自己的任務(wù)。”[12]

按照謝列茲聶夫的說法,陸晉蘧《檔案管理法》最受詬病的缺點仍是對檔案工作和文書工作的不加區(qū)分。而且陸晉蘧從快速方便查找檔案的角度出發(fā),將每份文件制作卡片,從長遠考慮卻加大了工作難度,不利于檔案以案卷的形式保持相互之間的聯(lián)系。再者,陸晉蘧所認為的“蘇聯(lián)查找文件慢”被批評為“這種懷疑觀點是殘余陳舊方法的反映”。[13]

顯然這里的“懷疑”是對蘇聯(lián)檔案工作和檔案理論的懷疑,因這種“懷疑”就被視為“殘余陳舊方法的反映”,也折射出當時對該書的批判帶有強烈的主觀認識色彩。在此基礎(chǔ)上,謝列茲聶夫還建議將對“舊專家”的批評放在與對資產(chǎn)階級觀點的批評一致的位置上,并促使“舊專家”承認錯誤、與“新專家”加強合作[14]。顯然這種不科學(xué)的批判方向引領(lǐng)了討論會中對該書的評判方向。

值得注意的是,陸晉蘧的《檔案管理法》不僅在學(xué)術(shù)界引起了廣泛討論,在實踐界也引發(fā)了熱烈反響。1954年4月10日,《檔案工作》刊登了《關(guān)于陸晉蘧著〈檔案管理法〉一書的讀者來信綜合敘述》[15],這些來自檔案實際工作部門的意見同樣多以批評性建議為主,大體集中在三個方面:“文書處理工作和檔案工作的范圍未分清楚;立卷和分類未分清楚,并在分類原則上采用了十進分類法,否定了按組織機構(gòu)分類的原則;以甲乙丙三套卷的劃分由檔案室來進行案卷的鑒定工作不夠慎重。”[16]這些意見均反映了對陸晉蘧檔案管理新法在實踐領(lǐng)域適用性的質(zhì)疑。

不管是出于何種學(xué)術(shù)傾向或現(xiàn)實考量,不管對《檔案管理法》是贊揚還是批判,學(xué)術(shù)評價在20世紀50年代初還屬新鮮事物,且相關(guān)論述也以泛泛而論者居多,深刻而富有見地者尚少。因此,對陸晉蘧《檔案管理法》能以批評為主、毫無保留地指出其中的缺點和得失,還是十分難得的,初顯了學(xué)術(shù)色彩。

但在批判時對其中某些內(nèi)容的過于“苛責(zé)”也似有不妥,受時代背景、輿論走向的影響頗深,潛移默化地影響了評價的客觀性。陸晉蘧作為“民國遺老”,其檔案學(xué)著作也難免被冠以“民國檔案思想的遺留”。這種以主觀認識傾向性帶動“思想批判”和“學(xué)術(shù)批判”的做法,導(dǎo)致對檔案學(xué)著作評價時所體現(xiàn)出來的非科學(xué)性、非嚴肅性的傾向,也影響了對民國優(yōu)秀檔案思想的繼承和發(fā)揚,影響了對民國檔案學(xué)著作學(xué)術(shù)價值和現(xiàn)實意義的認知和考量。

4? 20世紀80年代對《檔案管理法》的重新審視

改革開放后的20世紀80年代,部分學(xué)者對陸晉蘧的《檔案管理法》予以重新審視,此時的評判基調(diào)明顯有所改觀。

1987年劉文杰就認為:“在20世紀50年代初我國檔案管理向新的科學(xué)方法過渡的時期,這本書具有積極的意義,亦具有實事求是的精神。這本書最大的可貴之處就在于它沒有拋棄二十至四十年代的中國檔案學(xué),而是將其中合理的東西加以吸收、繼承和發(fā)展;在借用蘇聯(lián)檔案工作理論與實踐時,也是采取慎重的態(tài)度,沒有完全照搬照抄。”[17]

吳寶康也時隔30年后,在《檔案學(xué)理論與歷史初探》中重新總結(jié)了過去對該書的不當評價——“在學(xué)習(xí)蘇聯(lián)檔案學(xué)知識的過程中,曾經(jīng)過多地片面地否定了一些我們自己所創(chuàng)造的從實際出發(fā)和行之有效的檔案工作原則和方法;也表現(xiàn)過過多地片面地否定某方面歷史遺產(chǎn)的現(xiàn)象,如對陸晉蘧檔案管理法缺乏更全面的、歷史的、客觀的分析。”[18]

1988年,在吳寶康擔(dān)任主編,和寶榮、丁永奎擔(dān)任副主編的《檔案學(xué)概論》中,在提及《檔案管理法》時也予以“翻案式評價”——“該書是作者學(xué)習(xí)蘇聯(lián)檔案工作經(jīng)驗和我國實際情況相結(jié)合研究的最初嘗試,它的出版對推動當時檔案學(xué)研究曾起到有益的影響。”[19]類似反思性評價完全不同于20世紀50年代初的言論。

此種前后態(tài)度的轉(zhuǎn)變,既體現(xiàn)了新的時代背景下學(xué)術(shù)評價水平的提高,也體現(xiàn)了隨著檔案理論與實踐的發(fā)展和對檔案學(xué)認識的逐步深入,更折射出時代變遷對檔案思想觀念的影響。

5 陸晉蘧《檔案管理法》的學(xué)術(shù)討論折射出的檔案學(xué)術(shù)批判問題

5.1 社會環(huán)境對學(xué)術(shù)評價存在潛移默化的影響。主觀認識對學(xué)術(shù)評價的影響通常以一種隱性的方式呈現(xiàn)。自近代以來,學(xué)術(shù)與主流思潮存在復(fù)雜的聯(lián)系,雖然有時相互間正向影響,但有時卻呈負向作用。

20世紀50年代初期的主流思潮具有思想批判性特點,[20]受當時環(huán)境影響,當時的中國檔案學(xué)在進行學(xué)術(shù)評價時所形成的主流思潮干預(yù)學(xué)術(shù)的慣性,直接影響到對陸晉蘧《檔案管理法》的評判,也影響到這場學(xué)術(shù)爭鳴。

回顧50年代的學(xué)術(shù)生態(tài),彼時的國家制度和國際關(guān)系決定了作為一門獨立學(xué)科的檔案學(xué)在創(chuàng)建時期的發(fā)展樣態(tài)、創(chuàng)建模式和研究基調(diào)。正如哲學(xué)中提出的二律背反,主流思潮的直接影響毫無疑問以一種強大的外在力量推動了檔案學(xué)的發(fā)展進步,并形塑了檔案學(xué)研究的時代特色;但另一方面,當時的社會氛圍、文化氛圍無形中影響著檔案學(xué)的發(fā)展甚至是對檔案學(xué)的學(xué)術(shù)評價。

20世紀50年代陸晉蘧基于實踐調(diào)研與經(jīng)驗總結(jié)寫作出版的《檔案管理法》原本是一部頗具實踐指導(dǎo)意義的檔案著作,且由于當時全國檔案管理并無統(tǒng)一規(guī)范、檔案學(xué)術(shù)研究也呈現(xiàn)推陳出新的良好勢頭,陸晉蘧“檔案管理新法”的推出恰逢其時。事實上,該法一經(jīng)推出即證明具有良好效果,這從前文論述中可見一斑。

對于新出現(xiàn)的一種檔案管理方法及新出版的一本檔案管理著作,尤其是作為中華人民共和國成立后的首部檔案學(xué)著作,在當時檔案學(xué)發(fā)展尚不繁榮、檔案管理實踐尚未規(guī)范的背景下,對它的探討、研究、爭鳴、評判本無可厚非。相反,學(xué)術(shù)爭鳴與學(xué)術(shù)討論乃是學(xué)術(shù)創(chuàng)新的前提和基礎(chǔ),學(xué)術(shù)研究的過程即在不同學(xué)術(shù)觀點中不斷探索、并在不斷試錯中螺旋式發(fā)展的過程。不帶有主觀傾向的、正常的學(xué)術(shù)爭鳴,可促使檔案學(xué)研究者不斷通向新的思考方式和理解方式,促進對檔案理論更為清晰的認知、對檔案實踐更深層次的解讀。但在主觀認識的影響下,“苛責(zé)”或“曲解”《檔案管理法》中的某些觀點,以達到批判目的,則影響到學(xué)術(shù)討論所應(yīng)有之學(xué)術(shù)價值的發(fā)揮。

5.2 學(xué)術(shù)評判標準的“拿來主義”,限制了這場學(xué)術(shù)討論的意義與作用。在這場學(xué)術(shù)討論中,蘇聯(lián)專家謝列茲聶夫的觀點為陸晉蘧《檔案管理法》的評判奠定了初步基調(diào),一定程度上主導(dǎo)了大規(guī)模研討會的主要方向。

謝列茲聶夫系20世紀50年代中國在創(chuàng)辦檔案高等教育之初引進的蘇聯(lián)歷史檔案學(xué)家和文獻編纂學(xué)家,其自1952年來華至1955年歸國前一直在中國人民大學(xué)進行檔案學(xué)的教育和科研工作,見證了中國檔案高等教育的初創(chuàng)和檔案學(xué)各科目的設(shè)置,幫助培養(yǎng)了我國第一批檔案教員和學(xué)生。謝列茲聶夫的評判標準主要出于蘇聯(lián)檔案學(xué)的理論和實踐,因此在征求其意見時,謝列茲聶夫提出的四點建議均出自他對蘇聯(lián)檔案實踐的理解,而未從我國檔案管理實際出發(fā)。

陸晉蘧所指出的“蘇聯(lián)查找文件慢”此種質(zhì)疑“當時最先進檔案管理實踐”的論調(diào)自然遭到了抨擊與批判——“這種懷疑觀點是殘余陳舊方法的反映”。而我國在20世紀50年代將蘇聯(lián)檔案理論與實踐奉為圭臬,自然“拿來”蘇聯(lián)專家的評判標準作為這場學(xué)術(shù)討論的評判標準,從而限制了學(xué)術(shù)討論的應(yīng)有意義和作用。

而“拿來”蘇聯(lián)的評判標準,表面上反映了當時學(xué)術(shù)評價仍屬新鮮事物、尚無科學(xué)的標準與原則可供指導(dǎo),實則卻反映了20世紀50年代中國在發(fā)展現(xiàn)代檔案學(xué)時與近代檔案學(xué)的有意區(qū)隔。事實上,現(xiàn)代檔案學(xué)與近代檔案學(xué)一個明顯的分野是,民國時期學(xué)習(xí)歐美,不僅有學(xué)者訪問歐美檔案機構(gòu)、撰寫介紹類與譯介類文章,美國圖書館協(xié)會還不定期贈送最新的檔案理論與實踐類書籍給文華圖書館專科學(xué)校供檔案教學(xué)與研究參考,如詹金遜的《檔案管理手冊》就是在那時傳入中國,最早的一批檔案教員之毛坤、徐家麟就是結(jié)合這些歐美檔案書籍的精髓撰寫檔案學(xué)講義、進行檔案學(xué)研究和開展教學(xué)工作的。

中華人民共和國成立后,現(xiàn)代檔案學(xué)在“重新建構(gòu)”中不僅基本拋棄了民國時期的那班人馬,還一同拋棄了歐美檔案學(xué)術(shù)思想,拋棄了民國時期的研究基礎(chǔ),轉(zhuǎn)而以學(xué)習(xí)蘇聯(lián)為主,在“一窮二白”的基礎(chǔ)上重新創(chuàng)建“新中國檔案學(xué)”。由此可見,對陸晉蘧《檔案管理法》的前期批判也只是這種“分野”的一個縮影。無疑,此種“拿來主義”的評判標準帶有一定的傾向性,其所呈現(xiàn)出的片面化結(jié)果,限制了這場學(xué)術(shù)討論的意義和作用。

5.3 對“新法”缺乏深入的學(xué)術(shù)分析,影響了對檔案學(xué)術(shù)遺產(chǎn)的客觀評價。如果回顧20世紀五六十年代中國檔案學(xué)的發(fā)展歷程,可以發(fā)現(xiàn)彼時對檔案學(xué)術(shù)遺產(chǎn)缺乏一種相對客觀的評價,這突出體現(xiàn)在對待民國檔案學(xué)術(shù)的態(tài)度上。受當時環(huán)境的影響,在對待民國檔案思想的態(tài)度上,前后經(jīng)歷了轉(zhuǎn)變,卻一直不算明朗,而是一種較為矛盾的心態(tài)——批判但又不徹底、繼承但又不純粹。之所以批判是因為當時改弦更張的不僅是制度,還有舊政權(quán)的學(xué)科建設(shè)與學(xué)術(shù)思想;但之所以不徹底批判是因為新舊交替的時代背景下,“一片空白”的學(xué)術(shù)貧瘠之地仍需要對舊的學(xué)術(shù)思想予以反思性審視。之所以繼承是因為中國傳統(tǒng)學(xué)術(shù)深具理論價值和現(xiàn)實意義;但之所以不純粹繼承是因為“時過境遷”的時代背景下,學(xué)術(shù)話語權(quán)的轉(zhuǎn)移勢必要求衍生出一套全新的話語體系。而20世紀50年代初對陸晉蘧《檔案管理法》的討論與批判即是對檔案學(xué)術(shù)遺產(chǎn)尤其是民國檔案思想這種矛盾心態(tài)的體現(xiàn)。

正如前文所述,《檔案管理法》中觀點的不成熟之處被冠以“對蘇聯(lián)先進的檔案管理經(jīng)驗沒有進行深入研究和完全融會貫通”“作者的著作的科學(xué)水平……還遠沒有超過解放前所流行的一些檔案管理法的水平,而且還受著英美資本主義國家的檔案管理法的許多影響”等,將其所謂的“新法”與“解放前的檔案管理法”相提并論,甚至對著作中的一些觀點予以“曲解”,以達到“批判”的目的。其批判焦點折射出對民國檔案思想的不認可,并引申到對歐美檔案學(xué)的評判。但如果從陸晉蘧本人的經(jīng)歷來看,1949年12月他被調(diào)至中國人民銀行北京分行擔(dān)任文書股長及辦公室秘書,在此期間主導(dǎo)實施的檔案改革經(jīng)驗為其檔案管理新法的提出奠定了堅實的實踐基礎(chǔ)。

此次學(xué)術(shù)批判后的1957年,陸晉蘧正式成為中國人民大學(xué)歷史檔案系教員[21],協(xié)助編著了《檔案學(xué)基礎(chǔ)》(1960年出版)和《文書學(xué)綱要》(1961年出版)[22]等著作。這一史實也從側(cè)面反映出當時的批判只是源于其著作背后所秉承的所謂的“民國檔案殘存思想”,而非針對作者本人。由此可見,這場學(xué)術(shù)討論以陸晉蘧《檔案管理法》為入口,但在批判時并未就“新法”內(nèi)容進行詳細細致深入的學(xué)術(shù)性剖析,而是取其一點清算民國檔案學(xué)術(shù)思想的遺留。這固然有其特殊社會背景的因素,卻在當時影響了對檔案學(xué)術(shù)遺產(chǎn)的客觀評價。

參考文獻:

[1][10]中國人民大學(xué)檔案教研室.評陸晉蘧著《檔案管理法》(翻印)[M].北京:中國人民大學(xué)內(nèi)部資料,1954:12.

[2]注:1950年末1951年初,正值陸晉蘧所在機關(guān)突擊整理擠壓混亂文卷,行政領(lǐng)導(dǎo)認識到檔案管理的重要性,于是陸晉蘧的新檔案整理方法得到重視和試行,并在試行的一年期間內(nèi)體現(xiàn)了其優(yōu)越性.

[3][11]陸晉蘧.檔案管理法[M].北京:工人出版社,1953:內(nèi)容提要,17.

[4][17]劉文杰.中國檔案學(xué)文書學(xué)要籍評述(一九一〇~一九八六)[M].成都:四川大學(xué)出版社,1987:146,147.

[5]陳兆祦,王德俊.檔案學(xué)基礎(chǔ)[M].北京:中國檔案出版社,1995:153-154.

[6][7][8]中國人民大學(xué)檔案教研室科學(xué)討論會簡記[J].檔案工作,1954(11):14.

[9]注:該書由中國人民大學(xué)檔案教研室于1954年7月15日出版,表1中內(nèi)容為根據(jù)書中觀點提煉總結(jié).

[12][13][14]謝列茲聶夫論文報告輔導(dǎo)記錄集(1952-1955)·中國人民大學(xué)歷史檔案系專家輔導(dǎo)(第一部分)[M].北京:中國人民大學(xué)內(nèi)部資料,1957:81-82,83,83.

[15][16]關(guān)于陸晉蘧著《檔案管理法》一書的讀者來信綜合敘述[J].檔案工作,1954(9):18.

[18]吳寶康.檔案學(xué)理論與歷史初探[M].北京:中國人民大學(xué)校內(nèi)用書,1982:104,134.

[19]吳寶康主編,和寶榮、丁永奎副主編:檔案學(xué)概論[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,1988:338.

[20]李方祥.二十世紀五六十年代關(guān)于哲學(xué)遺產(chǎn)繼承問題的學(xué)術(shù)批判——馬克思主義方法的教條化個案研究[J].中共福建省委黨校學(xué)報,2006(11):15-19.

[21]參見:中國人民大學(xué)檔案學(xué)院.中國人民大學(xué)檔案學(xué)院校友錄(1952-1987)[M].1987:196-200.

[22]參見1960年版《檔案學(xué)基礎(chǔ)(初稿)》的“編輯說明”和1961年版潘嘉主編《文書學(xué)綱要》的“說明”。此外,1960年2月陸晉蘧與吳寶康等出席了在人民大會堂舉行的北京市文教系統(tǒng)群英大會.

(作者單位:山東大學(xué)儒學(xué)高等研究院,山東大學(xué)歷史文化學(xué)院? ? 來稿日期:2019-07-15)