繾綣太行,獨出幽異

尚新嬌

一

己亥年的夏天,我和耿安輝在京城見面。之前聞他畫名聲隆而從未謀面。他開著越野車行駛在京城的街道上,強烈的夏日光線使他瞇起雙眼,似乎在沉思什么。他常常會對我談到家鄉的太行山,相對于具有獨特的地理位置和符號意義的“長安街”“朝陽區”,太行山雖未浮上他的日常,卻沉潛于他的意識深處,系念于他的內心。

在他的多份資料中,一張頗具年代感的黑白家庭照反復出現在我眼前,照片里明顯缺失了父親這個角色。大男孩黑亮的瞳仁格外有神,臉上卻沒有孩子應有的天真的笑容,似乎在打探眼前這個謎一樣的世界。生長于離異家庭的他,內心有著外人不易察覺的創傷和陰影,他自述童年的他幾乎沒有朋友,唯一的喜好就是沉迷在自己的繪畫世界里。繪畫使他比同齡人顯得更為沉靜,孤獨與寂寞使他常常處于冥想狀態。在這種冥想中,他好像進入了一個虛無縹緲的宇宙,助長了他的創造性想象,培養了他對藝術的專注與興趣。而姥姥與母親兩位女性家長對他的呵護和陪伴,使他形成藝術家特有的敏感氣質。酷愛讀書、柔弱而堅強的母親給了他書香的熏陶,也給了他人格的影響。幸與不幸就這樣交織彌散在他的生活中,在漫長的時光里,藝術撫慰了這顆寂寞弱小的靈魂。

看得出,童年對他的影響仍在,即使夏天,耿安輝也穿得格外齊整,襯衫扣扣得一個不拉。而這一切是從幼時起由家庭養成的。他說,童年時期他和弟弟上學穿戴得十分齊整,甚至比同班同學要好些,好強的母親絕不讓兒子們在穿著用度上輸于正常家庭的孩子。與那些亂頭粗服、不拘小節的藝術家相比,一向細致、自律、嚴謹的外表體現了他的行事乃至藝術風格。

耿安輝八九歲就開始學畫,小學、初中和高中,繪畫沒有離開過他的生活。漫畫、宣傳畫、版畫、油畫等畫種,他都在不同時期迷戀過并深度創作。他在少年時期他就發表過漫畫作品,以山村郭亮作主題的雪景油畫則有水彩的味道。20世紀80年代初,他沉浸在版畫創作中,版畫表現民風更有厚度,滿滿的都是太行山氣息,看得出他對山鄉風物發自內心的喜愛與繾綣。

如今,對于外界來說,提起耿安輝,人們大都想到他的山水畫,并會聯想到人民大會堂東大廳出鏡率最高的巨幅國畫《幽燕金秋圖》,耿安輝作為作者之一,參與了這幅具有歷史與時代意義作品的創作全程。美術評論家徐恩存說:在20世紀90年代協助侯德昌教授完成人民大會堂東大廳的《幽燕金秋圖》中,耿安輝不單在形式、技法的把握上獲得了長進,也在藝術理念與藝術精神上獲得了空前提高,與此同時,他明確了自己的藝術目標和藝術追求。

那時,進京作畫的耿安輝只有34歲,是為人民大會堂作畫最年輕的畫家。

二

耿安輝雖生長在古城輝縣,但繪畫的起點相當高。他不是科班出身,但他的師承可以說比科班出身還厲害。他說他的美術知識等于是“蹭”出來的。在縣城生活的他,十幾歲就接觸中央美術學院教授,等于在輝縣旁聽了中央美術學院教授的課。追溯到20世紀七八十年代,出于主題創作的需要,那時經常有北京的畫家到輝縣太行山來蹲點寫生,這些畫家多來自中央美院或北京畫院,在當代畫壇都有一定知名度,他們名氣雖大,但為人都很謙和,也愿意俯身授教當地喜歡繪畫的學生,有時還為他們開設繪畫課,教授寫生與創作的一些基礎知識和治藝過程,把藝術的種子撒在老區太行山上。

耿安輝最早相識的是中央美院教授鐘涵。1975年,他跟隨鐘涵在輝縣化肥廠的建設工地外寫生,鐘涵把眼前運送物資正在歇息的馬車,畫在小幅油畫紙上,真實的生活情態和油畫迷人的色彩語言,激發了耿安輝對“寫生”的好奇。他說:“那是我吸收繪畫藝術營養喝的第一口奶。”由此他第一次知道“對景寫生”這回事。

再后來,他接觸了中央美術學院中國畫系和版畫系的諸多老師,版畫這種方寸之地的黑白藝術征服了他,同時也讓他喜歡上了畫速寫這種便捷的作畫形式。

慢慢地,他心中的畫家夢漸漸明朗起來。太行山的山道上常常出現這樣一位少年,他生著一張認真肅然的面孔,不管天氣晴和,或是風雨大雪,愈是特殊氣候下的神秘氣氛,愈能激發他觀察體驗的興趣,瘦高挑的單薄身影頻頻跋涉于太行絕壁、天梯棧道之間,眉宇間流露出與年齡不大相稱的沉思,手里拿著一冊小小的寫生本,遇到心動之處,一個村莊,一座山崖、一棵山樹,便目光鎖定,靜心勾畫起來,緊閉的嘴唇抿成一道格外堅毅的線。那時,仿佛他肩頭已背負了什么使命,做著這一切,周身的藝術細胞都被調動、愉悅起來,每畫出一個小單元,都給他注入信心與力量。他總是帶著一種興奮心情,把太行山山民的生活與景物描繪在一起。太行山的石壁與飛瀑,峭壁上綻放的野菊,崖縫間的涓涓細流,抑或頗有太行山特點的石屋、石墻,屋頂上攤曬的山里紅,繞著石屋在場院覓食的土雞,山民編織的筐簍,它們本身都帶著訴說的欲望,而他的筆墨只是其中的一個媒介。

當它們通過他的筆墨來到他的畫里,他覺得它們又不是原來的那處丘壑、那座房子、那些山果和雞,經過他藝術地勞作,全變了,這種變不是形的變,而是一種奇妙地轉換,經過腦與手的思考配合,這些事物全成了自己內心想要的、想要擁有的,從此它們便與自己有關,它們成了沾染自己氣息的、可使自己體驗愉悅的家園。簡單地說,它們成了畫家心靈的一部分。

時間長了,這里的山民都認識了這位年輕的畫家。他對太行山的眷戀如兒女對母親般的眷戀,而太行山也給予他很多。他的繪畫之夢通過太行山孵化出來。

與此同時,大凡在輝縣雁過留痕的畫家,周令釗、鐘涵、馮法祀、古一舟、張憑、黃潤華、王文芳,以及后來結認的張仃、侯德昌、賈又福等等,這一長串當代極具影響力的畫家名單都出現在他早期的習畫生涯中,他們一來輝縣寫生,耿安輝就夾著自己的畫聞風而至,登門請教。他親耳聽他們講畫,講故事,與他們交游甚密。這些美術界名重一時的畫家對他的親炙,可謂不同尋常的藝術啟蒙與啟迪。他開啟全部心智,吸納著這些珍貴的藝術養分。

而他們也很喜歡這位熟悉太行山風光、給他們帶路的熱心“小導游”,他出生、生長在太行山麓,知道太行山哪里的景色最美、最有特點、最能入畫,最主要的,知道這些畫家想畫啥,而這些地方都是他早在山里勘驗過的。筆者聽省內幾位知名山水畫家聊過,20世紀70年代,他們進輝縣太行山,都是由耿安輝來帶路,那時耿還是十幾歲的孩子,對太行山熟得很,帶著他們到處寫生,他們當中有李伯安、楊振熙等等。

這些外省來的當代大家、省里來的畫家在為太行山塑魂傳神的同時,不經意地對這位熱心好學的太行山子弟打開了藝術之門,對他產生了或多或少的影響。

20歲時,因為畫畫在新鄉地區就有了名氣,耿安輝成為市里繪畫創作的骨干,更加專注于繪畫創作。他和畫家們在一起時,對于畫家們的“招數”,不失時機地拿來用,他曾這樣寫:“當時的王文芳速寫畫得很快,其中鋼筆倒影畫法很新鮮,趁著山坡與水面之間的鋼筆線墨水未干,快速地用手指往下一抹,水影質感十足。”年輕的耿安輝掏出筆立馬仿效,學習效果立桿見影。

所以師名師、師太行山,這兩條路一直是他固有的蹊徑。1982年5月,中央美術學院教授賈又福先生帶學生到太行山寫生,手持王文芳寫的信找到了耿安輝。當見到20歲出頭、少言寡語的耿安輝,賈又福還心存疑慮,幾天下來讓其刮目相看。在多年以后,賈又福在為耿安輝畫集寫的文章中,形容這位縣城文藝青年“于沉靜中透著朝氣蓬勃、純樸熱誠”;贊嘆耿安輝“那些精妙入微的速寫,散發著令人愛不釋手的鄉土氣息和藝術靈氣”。賈又福慶幸那一次太行之行碰到了這樣一位“小老師”,把他帶到太行深處的寶泉村寫生,在十八盤道上面對大山時的強烈感受,成就了賈又福“山山皆碑”的創作構想,后來完成了在當代山水畫中有里程碑意義的《太行豐碑》。這次寫生活動不尋常的精神交集,也使兩人成為忘年之交。

他和賈又福先生的兩幅合影照片頗值得玩味。一幅是1990年在太行山,賈又福50歲左右,背頭、風衣、墨鏡,雙手斜插在褲兜里,神采奕奕。耿則恭行弟子禮,正身倚師而立,壯志未酬的眼神。15年之后即2005年,師徒在賈又福畫室內拍了另一幅照片,當年的壯年賈又福已白發蒼顏,儼然一位平靜藹然的長者形象;旁邊已至壯年的弟子仿佛當年的老師,枝頭上已掛滿秋日碩果,微笑中透出成熟、自信與練達。

三

20世紀80年代末、90年代初,耿安輝還沉醉在太行山山鄉風情的創作中,以他自身的抒情氣質來觀照創作對象,從他那個時期的作品就可品讀出畫中蘊涵的詩意、太行山的人文之美。1989、1990年他在中央美術學院學習期間,一系列佳作應運而生。《暮》《秋后山莊社戲多》《山村拾趣》《秋山圖》《秋日》《冬之曲》《雪》。茅屋、柴垛、家禽、木梯、樹木、紅果,營造了濃濃的煙火氣息。這些作品大多以淡墨表現山村的寂靜,呈現簡潔、靜謐的意境,聞得到一種淳厚濃釅的太行山味道,色與墨的結合帶給讀者一種呼之欲出的山鄉之美,而表現形式又很時尚。《秋后山莊社戲多》中,薄薄的夕陽打在樹梢上,那種光與線的結合有一種迷離纏繞的動感,頗為新穎。而遠處崖坡上一行攜帶板凳椅子的老老少少,才是點睛之筆。他們的形體動作讓人感受到秋收之后的輕松,步履的節奏是那么輕快,側耳聆聽,似乎還從誰的口中傳出歡快的豫劇小調。畫作《初冬》,是太行山一帶特有的田園風景,山地中用河灘卵石壘起的堤岸,白皮的桐樹,黑色的柿子樹,與一層層的小塊梯田相互映襯著,窄窄的田地上幾抹綠色,給初冬時節的山鄉保留了一絲春意。耿安輝試圖以寫實的筆法,以小景大畫的形式去表現這一再普通不過的山景,去傾訴自己內心濃濃的鄉愁。不過,后來他感嘆地寫道 :“只可惜這一平常且自然又有著藝術美感的景致,隨著景區的開發,這些慢慢地隨之蕩然無存了……”在《秋水無聲》中,畫面頗有王維的詩句“荊溪白石出,天寒紅葉稀”之意境。畫面的近與遠、高與低,寫意與具象,以及色調的明與暗形成對比。作為背景的大山是虛化的,大寫意呈現出朦朧的秋深色調,近景則是一條跳蕩的銀亮小溪,岸邊樹上的紅葉、水陂的秋草具象而明艷,讓人恍惚進入太行山的秋天,感受到四周漫上來的秋意。

他畫的題材是那時候在山村司空見慣的,也是最能打動人心的東西,可以說他閉上眼睛都能畫出來。同是太行山人的靳尚誼看了耿安輝另一幅《暮》,喚醒了他久違的鄉情,他說,從畫中仿佛聞到了一股烤玉米的味道。這幅作品在中央美術學院校刊《美術研究》發表,并被該校收藏。

耿安輝曾對版畫興趣很濃,“黑白簡潔的風格,樸拙的景物造型和太行山山村的氣息十分吻合,我很癡迷這種手法——‘版味,不過不同的表現對象也會有不同的感覺”,這種版味兒與商業氣息尚未喚醒的那個年代,在氣質特征方面很吻合,物與人透出活潑潑的拙與真、樸與美。 1989年3月,他將版畫《正月里》(封二)二度創作為水墨畫,得到了意想不到的效果,將這幅畫拿去參評由大陸、香港、臺灣首次合辦的“當代水墨新人獎”,一舉斬獲佳作獎。畫面是山下的一個小村莊,遠遠看,這些層層疊疊用石頭壘砌的小石屋拙樸可愛,團團圍在一起,像在冬日里抱團取暖。街道上被白雪所覆蓋,一盞盞在木桿上高高搖曳的紅燈籠扮靚了整個村莊,白的雪,紅的燈籠,家家戶戶多了幾分喜慶。家戶門口的燈籠將山村映照出夢幻色彩,也點燃了人們對未來的念想,在靜謐中渲染著,成為正月里的一道風景線。作品不單是表象之作,也是他心頭演繹的讓人怦然心動的理想國。在這幅畫中,作者為之傾注了真摯的鄉情,很自然地引起讀者對淳樸的太行山山村產生美好的遐思。畫家傾心構建營造的“正月”山鄉,感動了兩岸三地組成的評委,學者蔣勛作為該賽評審委員在點評中還提到《正月里》讓他印象深刻。

水墨畫《正月里》讓這位寂寞經年的畫壇“新人”初嘗成功的欣悅,一些老畫家開始對這位嶄露崢嶸的新人刮目相看。與他相識十多年的中央工藝美術學院的侯德昌先生獲悉他得獎消息后著實為他高興。

雖然這幅抒發山鄉情調、具有一定形式美的作品獲了獎,也收獲了一些贊譽,但耿安輝并不滿足,藝術風格并沒有停留于此。

他拿出一批作品逐個請陳天然、張仃、魏紫熙這些前輩畫家點評,征求他們的意見。魏紫熙在肯定作品的基礎上提出,這種山水風情的創作與大山水畫創作在形式與內容上迥然不同,有矛盾有沖突,也有距離。中國畫的筆墨語言很豐富,山水畫的手段很多,不能只用淡墨、中鋒,不能限制用一種。在傳統國畫里,中鋒、側鋒、拖鋒,皴擦點染,筆墨形式很多,特別是大山水畫變化豐富。

前輩的話使他若有所悟。20世紀90年代初,他開始將自己“往回拉”,拉回傳統的軌道,包括日常臨帖寫書法,從國畫的本源出發,以書入畫,以畫入書。

四

1993年我國申辦奧運會時,耿安輝應邀在北京參與巨幅百米長卷《中華魂》創作,由此開始創作大山水畫,作品的氣象發生了變化。最大的變化是,作品從往日所渲染的山村情調轉為抒寫山水的正大氣象。之前的畫是自我流露,反映太行山山民的生活情趣,對風情的寫意,對人與自然相諧相融的詠賞。而廳堂之作,突出的是宏大的旋律,體現的是莊嚴肅穆之感,所以選景選材與之前的畫不同。蒼松翠柏,高山大海,長城關隘,景物本身就具有一定的隱喻,涵蓋崇高的精神性、民族性,這種變化與中國繪畫傳統、繪畫主流氣象有關。

宏大與幽趣,雄闊與精微,峻厚與空靈,繁復與簡約,多面貌、多風格、多樣化,構成了耿安輝繪畫的特點。

耿安輝在談到這種變化時,對自己作出這樣的冷靜剖析,也是似問似答:畫家在這種畫風變革中,有的是發自內心,有的是由環境所致。每個人都不一樣,“我的內心,對于畫太行山來說,可多樣性,可大可小”。或許其中的變化與他多年做行政工作有關,小畫多抒發性靈,而大畫是作為“任務”完成的。在創作大畫方面,對畫家很多方面的要求與對自由職業畫家的要求還是不同的。

只有把民族文脈與時代精神結合起來的國畫,才是好的國畫。這種國畫體現的是大道,是人間正道的道,是道法自然的道,循環而行,周流不息。這種大畫與市場上的行畫是絕對不同的。需要畫家有傳統國畫的綜合素養,又需要表現當代性、時代感,且在藝術各個領域有極高的造詣,有極高的審美意識,方可勝任這項工作。

他深有感觸地說,北京很大,沒有獨到的東西不行。太行山是他精神的高地,情感的淵藪,他半生都在試圖用繪畫藝術的表現方法理解它、詮釋它、刻畫它。所以“太行山”是他仰止的一個高度,他的畫室因此名曰“仰山居”。

五代山水畫畫家荊浩是北派山水畫之祖,曾隱居在林州洪谷,所作《匡廬圖》可窺見太行山的影子。1994年4月,耿安輝陪張仃、侯德昌二位先生游歷林縣合澗鄉南庵村的洪谷口,在洪谷口,他感受到荊浩“度物象而取其真”的筆勢,“樹下留盤石,天邊縱遠峰”“云中山頂,四面峻厚”的磅礡氣場還在,《匡廬圖》絕磴懸崖的山影,也時不時地在龍西寨的天光中顯現。追遠懷思,古圣先賢冥冥中好像在和他對話,賦予他來自千年前神靈般的啟示。

同年,耿安輝終于迎來了繪畫的巔峰時機。

1994年7月的一天,身在北京的侯德昌先生向他和另外一位學生發出召喚,北京政府向他發出邀請,遂進京協助侯老,為北京人民大會堂東大廳創作巨幅國畫《幽燕金秋圖》。關于這幅巨作的創作節點,以及它所產生的重要藝術意義與政治影響,筆者在寫侯德昌先生的《行旅溪山傳正聲》《家山托起天地秋》兩篇文章中已談到過。在當時的整個創作過程中,心思縝密的耿安輝每天都會把大畫進展情況、作畫心得記錄下來,可惜的是,這本帶有史料性的日記在搬家時被弄丟了。

耿安輝協助侯德昌畫了《幽燕金秋圖》草稿,創作中畫了長城、關隘及一些遠景,雄關漫道,遠山滄海,圖畫畢而天下聞。他也因《幽燕金秋圖》的殿堂地位而被一些重要部門多次邀請作畫。同年,耿安輝單獨為人民大會堂東大廳休息廳創作了《大河長歌》,為天安門城樓創作國畫《白雪雄關》,1995年10月應邀與侯德昌一起為中南海創作巨幅國畫《山永壽 松常青》《山高水長》;1996年和侯德昌為北京市政府合作《高松圖》《長城》;1998年應中央軍委辦公廳之邀與侯德昌一起為“八一”大樓創作巨幅國畫《長城雄關》,1999年作品《秋染太行》獲文化部“全國第八屆群星獎”;為中央軍委大樓創作《太行之秋》;2000年,為中南海創作《鐵壁太行》;2005年,作品《嶺上秋色》入選“首屆中國寫意畫展”……

從畫山鄉風情轉為大山水,從抒寫太行山風情到意蘊呈現山川大美,這中間是一個不小的跳躍與蛻變。他覺得,疏離了大自然的山川丘壑之美,便淡化了大自然給予的獨特個人感受,寫生仍是他“搜盡草稿寫家山”的汲取方式。搜盡奇峰才能寫活太行,黃賓虹也一再說“師古人莫若師造化”“造化無窮,取之不盡……知師古人,不知師造化,終無以得山川之靈秀也”。幾十年來一直堅守寫生主張的張仃說:“沒有在大自然真山水中獲得的激情與靈感,光是耍筆頭有什么意思?沒有激情我是畫不出畫的。”侯德昌先生每每接到國家任務,首先要做的也是壯游山岳,現場寫生。

“寫生就是畫很典型的地方,記錄一個時期印象最強烈的部分,是對繪畫語言的探索,提煉適合筆墨表現的部分,有內在的虛實處理。(畫)一座房子不是住的,要塌了也沒關系,畫畫不是畫地形圖,要符合美、符合藝術,有時也是造景過程”。耿安輝把寫生比作寫日記,幸福感很強的景,用的線也很流暢。荒蕪的山壑,用筆不能太“幸福”,要拙拙的、澀澀的。表現太行山與表現黃山不能手法一樣,是有細微差異的,是有調門的。中國畫講究“勢”,寫生到一定時候須脫離開真景實境,可將山石樹木“任意擺布”組合在一起,強調一種勢,一種視覺傾向,包括筆墨的勢,這個筆墨氣韻、濃濕干淡應該是貫通的。畫家就是調配師,一千個畫家,對景物的認識都不一樣。

有人把寫生形象地比作招財進寶。耿安輝也多次體悟頗深地強調,寫生就是寫得生命在,是要命的事。要把客觀對象的生命“索”來,須投入作者主觀的生命。總之,是把最生動的、最感興趣的收入囊中,讓審美感受同自然景象互相生發,尋找獨特感受與眼前山水所“再生”的意象。

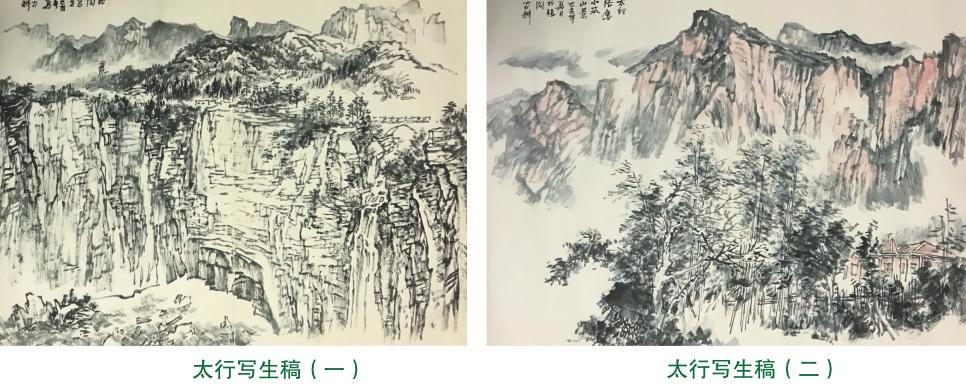

多年來,他遍歷南北名山,為創作積累了豐富的素材。在太行山寫生時,身邊常有寫生的美院學生情不自禁地圍攏過來。從這些寫生的學生身上,他看到了自己年少時的身影。細讀他的寫生稿,奇峰異山,是畫家澄懷味象而得。一幅幅寫生畫清新拂面,總覺得那些縹緲的山水、蓊郁的樹木、彎彎的小橋里有著美好的故事會冒出來。2018年夏天他在太行山一個叫張溝村的村莊寫生,宿兩晚而得數稿。幾幅寫生圖聚太行山縱橫吞吐、水云聚散之力,氣勢逼人,似飛似動。峰巒雍容或龍臥虎蹲、躍躍欲起;或狀如君臣,環聚圍合,渾然一體。

五

耿安輝認為,現代繪畫圖式很重要,與李可染時期不一樣,變化很大,沒有現代意識不行。早期的耿安輝是以西畫入手的,西畫的味道很濃。在創作水墨畫《正月里》時就采用了滿構圖。但傳統中國畫就不同了,它好在程序化,敗也在程序化。寫生的意義就是突破程序化,但不是不研究程序化,不用程序化。

在繪畫實踐中,他很注重筆墨塑造以及對畫面的經營,力圖“虛實相生,于無畫處皆成妙境”。他得到研究古文化、古詩詞的中央文史研究館館長袁行霈的啟發,袁行霈說:一個人生活需要空白、工作需要空白,繪畫更需要有空白。文人畫家對留白很有造詣,這種“白”在畫面上與現有節奏、與現代人的學問有關系。留白與對形體的認識有關系,虛的東西不好處理,畫作中有些地方是云霧的白,詩意的留白。在耿安輝的畫作中,留白的地方是恍惚不定的,是天外的云霧,是大山吞吐之靈岫,是他思想的靈動之處。在長期的太行山畫創作中,耿安輝從中得出一些獨到的思考,對世事的想象一如孤云出岫,聚散復還,所以作為北派山水的他,作品里縹緲著朦朧的詩意,幽谷里飄忽著團團云霧,雄偉峭拔中又予人以清新靈秀之氣。

對于目前畫壇以“太行山”為題材的創作作品,他有自己哲學層面的思考。他說:中國當代中青年山水畫家中,敢直面石壁為太行山山石畫特寫的人不多,太行山是靠石頭表現的,石頭是太行山的主角,與黃山的奇石、奇松相比,太行山的最大特點是石壁變化,它的博大是任何山比不了的,那種氣勢,要把幾百里壁立千仞的大石壁畫到畫里、把氣勢融進去,“咫尺之圖,寫千里之景”,就靠筆墨語言了,因此對畫的筆墨有特定要求。而不少畫家初到太行山,往往沒有辦法下筆。唐代散文家皇甫湜在游歷太行山時寫道:“澶漫太行北,千里一塊石。平腹有壑谷,深廣數百尺。”該詩寫出了太行山的地貌特點、太行山氣勢,而后句也寫出了太行山人的氣質,看似平實質樸,而胸內丘壑深廣。

本土成長的太行山畫家與外地慕名而至的畫家不同,有人利用這座山在尋找一種繪畫語言,一種外形。而耿安輝對太行山是從心而作,寄情于其中,所繪事物皆從內心生發出來。但同時,他又不是一個只抒性靈、不講技巧的文人畫家。相反,他用豐富的繪畫語言來支撐畫面,且非常講究畫面的構成。他的大山水畫應該是感性與理性的結合,從而實現一定的藝術自由。

耿安輝常常回憶起最初太行山成為景區之前,一切尚未開發,進山的外人很少,耿安輝和他的藝術家朋友住在村里,村里的所有人他們都認識。他們和老鄉一起吃飯,一起喝酒,一起聊天,村民娶媳婦了,他們跟著一起高興。村支書病逝了,他們也跟著一起悲傷……他把對山村人的感情,潛移默化地畫進了畫里,線條里包含著太行山的悲歡離合。有次冬天寫生,天上飄著小雪,這時一個小女孩跑出來哭著四處找媽媽,原來這里面有一個辛酸的故事。山里窮且又閉塞,媽媽是爸爸用錢買來的大山外的媳婦,媽媽原來是一個刑事案件的“逃犯”,后被逮捕。法理與惻隱之情同時從畫家心底泛起……太行山背負著幾多不幸,它的山霧彌漫著苦艾的味道,聽見山風仿佛就是小孩的哭喊、老人的嘆息。

太行山給了畫家山水畫藝術,畫家又報以數十年的藝術生命,不管他是身在繁華的京城,還是身在秀美的江南,心里的念頭總是 :回到太行山,回到大山腹地,回到丹崖之頂!

英國詩人彭斯的詩《我的心兒在高原》中的詩句,或許可以尋繹耿安輝對太行山的情感:“不管我上哪兒漂蕩,我上哪兒遨游/我永遠愛著高原的山丘。/我的心兒在高原,我的心兒不在這兒/。”化用到畫家身上則是一樣的熾烈,只不過畫家的心兒在太行山,凝望著那里的石屋,留戀著屋前的山楂樹……的確,當聽他訴說那些太行山故事時,感受著他跌宕起伏的內心世界,仿佛聽到他心靈的回聲,捕捉到他不安的情緒。他藝術的成熟過程始終離不了太行山的相伴相隨。他曾用青春的筆觸畫下一幅幅美妙的畫作,又用具有蒼勁、壯闊的氣勢山水畫禮贊太行山。他的山水畫線條與筆墨是幸福的、靈秀的,然而也是雄渾的、深沉的。無論他走到哪里,背后始終有他的心靈高地——莽莽太行山的支撐。

看過他2001年畫的《嶺上白云》,畫家把“嶺”畫得具有強烈的動感,翻卷如驚濤拍岸之勢,如同詩句“天外黑風吹海立”“眼前云海波瀾闊”,山幻化為海,云升騰如浪,“離形得勢”給了畫面廣闊的想象空間。若道家語,將萬物置于大道,恍惚往來,無所定也。可不?數億年前,太行山就是一片汪洋大海,此景象為太行山之魂魄再現乎?太行山鑄就了他的魂魄,賦予他超強的“內功”。美術評論家劉曦林在和他打臺球時,開玩笑地說:“耿安輝,你打臺球的樣子都帶著太行山的氣勢。”

六

2018年8月下旬,耿安輝帶著筆者尋跡兩校即中央美術學院、中央工藝美術學院位于紅廟的老家屬院,尋覓張仃、侯德昌在這里生活的身影。

這是30年前他常常登門求教的地方。他深情地朝兩位老師家的方向佇立凝望,回憶當時上門求教的情形,仿佛歷歷在目。他們的言語、人格催生了一顆學子的藝術心靈。20世紀90年代,侯德昌先生幾乎每年都要為國家重要場所作巨幅畫作,每次總是相約耿安輝到北京一塊完成。耿安輝二十年如一日,為侯德昌先生策劃展覽,撰文編書,再加上師徒二人經常回家鄉太行山寫生,長期相處結成了深厚的父子般情誼。外界評論師徒二人,一個特點是“鋼筋水泥”,一個側重墨色五彩變化,兩者相輔相成。對于恩師侯老,耿安輝更是敬重有加。

在傳統文化中,“畫品如人品”是硬核。有好幾位畫者因為這方面的原因從侯老這兒跌落下來,獨有他始終如一,恭謙謹從,這也是他的山水畫藝術能夠為更多人激賞的原因之一。

曾經,他在三門峽函谷關抽過一簽,沒想到簽上的四句話卻點出了他的人生軌跡。許是圣賢暗中的指引,第二年機緣巧合,他被借調到中央文史研究館籌辦書畫院。2009年在侯老的舉薦下,耿安輝正式落足北京,圓夢京華。

其實也不是什么機緣巧合,而是功到自然成罷了。

那一年,耿安輝49歲,已經到了知天命的年齡,中央文史館館員舒乙笑著對耿安輝說,你與齊白石進北京時年齡一樣。

2019年6月,耿安輝為河南省紀委作巨制《太行山高》(封三),上面題款為侯德昌先生的招牌隸書。這幅畫掛在省紀委廉政教育中心的大廳里,遠遠望去,赭紅醒目的絕壁縱橫天地之間,絕壁是太行山人所熟悉的“太行紅”。畫面錯落排布,層層危立,突出一種高遠與深遠的磅礴崢嶸之勢;山石間云霧漫漶,飛瀑直下;畫的底部是數株向上呼應巨大山體的松林,構成一幅蘊含無限生機的太行山圖。畫中的“太行紅”畫出了氣勢,畫出了山的立體感。整幅畫強調了“驚回首,離天三尺三”的那種雄偉與氣魄。

至今,作畫無數,畫中翹楚的他仍說,自己感覺滿意的太行山作品還是不多。

藝術往往是有遺憾的藝術,藝術家總是在為下一個作品作準備。據我所知,在圍繞太行山為主題的創作中,他有手頭正在進行的“大活兒”,也有一長串“太行夢”在等待著耿安輝再上太行山。