論辟斯頓《第五弦樂四重奏》第II樂章的調性序列和聲手法

張寶華

[內容提要]沃爾特·辟斯頓(Walter Piston,1894—1976)在20世紀美國學院派作曲家中享有極高聲譽。他的創作繼承了巴赫的傳統,延續了魯賽爾、勃拉姆斯、福雷等作曲家的精神,并推動了美國專業音樂和世界音樂的發展,對當代的音樂創作具有極其重要的借鑒意義。辟斯頓如同一條紐帶,聯系了過去與未來、傳統與現代。很多人認為辟斯頓的作品過于墨守成規,他既不像許多20世紀的“先鋒派”作曲家那樣引人注目,也不像斯特拉文斯基、興德米特的新古典主義風格那樣獨樹一幟。但是在辟斯頓的晚期作品中可以發現,辟斯頓一改早期和中期相對保守的創作技法,在作品中大量運用了無調性、多調性、泛調性和調性12音序列等現代作曲技法。本文以辟斯頓晚期代表作《第五弦樂四重奏》第II樂章為分析對象,對該樂章的12音調性序列的設計原則、和聲特征及線性對位特征進行了細致分析。

“從廣義上來說,各種類型的調性都是以特定的音高為基礎的,因為調性是產生結構單位的一種現象,而這種現象又是通過以下過程形成的:即一個短句、一個群體、或者整首作品集中到一個基音上,而群體又常常以這個音作為開始或結束,耳朵也以這個音為根據而將它的各個部分連接起來。”[2]【奧】魯道夫·蕾蒂.調性·無調性·泛調性——對二十世紀音樂中某些趨向的研究[M].鄭英烈,譯.人民出版社,1992(1):4-5.

序列寫作技法在20世紀勛伯格的開創下,經歷了12音向全面序列的發展過程。早期的序列設計原則實際是回避調性因素的,像克熱內克(Krenek)在《對位法研究》中告誡的那樣:“序列中應避免有三個音連續而構成的大小三和弦出現兩次以上,……因為來自三和弦的調性因素是與無調性的原則不相容的。”這是12音體系創立初期,回避調性作為追求目標的一種最為嚴格的要求。但是隨著貝爾格在序列設計中大量應用調性因素(如《小提琴協奏曲》中著名的g-D-a-E連綴三和弦+全音階的12音序列設計),作曲家們開始意識到,序列是否包含調性因素并不是衡量作品好壞的標準,序列設計中的調性因素完全取決于作曲家的主觀決定。“嚴格”與“自由”的序列技術也沒有絕對的界限,全憑作曲家意向。最為關鍵的是,序列以及12音作曲技術僅僅是一種“手段”,怎樣運用,是否能寫出好的作品,不由序列和技法本身決定,作曲家的個人才智才是關鍵因素。

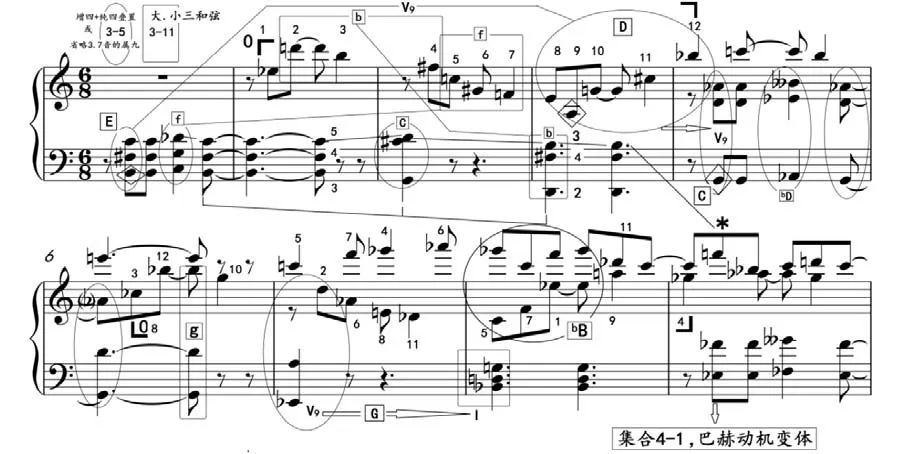

辟斯頓在很多作品中都在探索序列與調性的結合的手段,早在1940年創作的《巴赫名字的半音練習曲》(Chromatic Study on the Name of BACH)中,便嘗試各種12音序列與調性相結合的可能性。從例1中可以看到22-23小節高音聲部標注Rp9-10-11-12(B-C-A-bB)位置的巴赫動機,在RP、RI9、IP和OP相結合的縱向聲部中,圍繞著g調性所疊置的四個半音線性聲部。從這個例子可以看出,調性的字母G或g大小寫已經不重要,和弦的轉位也已經無需標注6或46,因為此時的功能標記僅僅體現著辟斯頓謀求調性色彩的一種象征意義,其原、轉位已經沒有那么重要了。

例1[1]Walter Piston.Harmony(Fourth Edition)[M].Revised and expanded by Mark Devoto,University of new Hampshire.1978:p.73-Ex.6..《巴赫名字的半音練習曲》,21-24小節

在辟斯頓的五部弦樂四重奏中,大量使用完整12音序列的作品只有SQ-5-II[2]本文SQ-5代表<第五弦樂四重奏>,-II代表第二樂章。,雖然其它作品中也有局部使用不完全序列的現象,但是大都是橫向聲部的不完全序列形式,并沒有像在SQ-5-II中,在作品的兩端A部分和A'部分那樣大量使用完整的12音調性序列。由于其他作品中的局部序列片段被人工音階“綜合”在其中,所以此處不單獨討論。本章擬將《第五弦樂四重奏》第II樂章作為重點,論述辟斯頓對于12音調性序列的個人寫作風格及和聲特征。

一、《String Quartet 5-II》調性序列的音高設計原則

在下方的主題中,我們可以看到以下特征:

1.超過兩個八度的超寬音域,橫跨了小提琴的低音區到高音區;

2.二度音程的七度排列,以及連續的下行和上行大跳音程,使得旋律顯得動蕩不安,反倒是第4小節正常的二度進行讓旋律有了一種停頓感和歸屬感;

3.第3、4小節#F-C和G-#C的三全音,與開始的bE-D和12音序列的最后兩音#C-bB的大、小七度音程,增加了整個12音序列的不協和性。

例2.《String Quartet 5-II》,2-5小節,Vl.I聲部旋律.

盡管這條旋律充滿了異于傳統旋律的寫作特征和不協和性,但是辟斯頓依然將調性因素深深根植其中。鄭英烈在《序列音樂寫作教程》中提到,以下幾個條件都可以構成調性因素:[1]鄭英烈.序列音樂寫作教程[M].上海音樂出版社,2007,(2):19.

①一個音階中大部分音的連續出現;

②連續出現的三個音構成的大、小、三和弦;

③連續出現的四個音構成的屬七和弦;

④連續四度上行或五度下行,構成傳統終止的低音進行。

在這四個條件中,1、2兩條尤為重要。

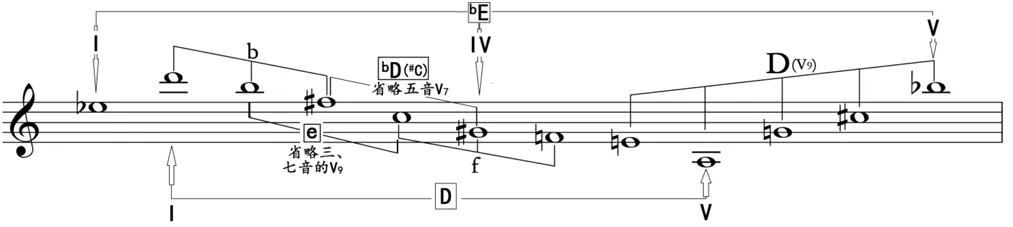

將上方例2中的節奏因素去掉,只留下具體音高,便可以清晰地看到這個12音序列中所存在的調性因素:

①2、3、4音構成的b小調主和弦,以及5、6、7音連續進行形成的f小調主和弦,均屬于上面論述12音序列構成調性因素的第2點;

② 最后四個音形成的D調屬九和弦符合上面四個條件的第3點;

③3、4、5音形成的E(e)調省略三音、七音的V9和弦,以及4、5、6音形成的bD(#C)調省略五音的V7和弦,盡管不符合連續四個音構成完整屬七和弦的要求,但是根據作品最后D調完整屬九和弦的構成形態、充斥著整個樂章的調性因素特征、以及這個樂章結尾處低音聲部出現的“BACH動機”半音連接特征等等因素,可以斷定,辟斯頓在這個序列的設計過程中是考慮到E調和bD(#C)調的不完全屬七形態的。我認為,這種不完全的屬七和弦結構更能夠使調性因素形成一種暗示性或深層次的結構力。在例6中,可以看到整個樂章的第一個和弦即是3、4、5音的縱向疊置,明確體現著E調屬九和弦的作用。

④ 從12音序列中的調性布局角度考慮,這個序列中一共包含了五個調的因素,分別是e-bE-D-bD-B,其中前四個調的半音關系直接體現在例4中最后低音聲部的“BACH”動機變體——集合4-1中,詳見例4中Vc,聲部最后三小節方框中的D-bC-bD-C。

例3.《String Quartet 5-II》,12音序列的調性內涵

“在序列音樂的創作中,固定反復不再是一種常常能夠察覺到的表面現象,而是一種音樂的深層結構,亦即音樂的基礎。序列方法不僅僅被勛伯格及其弟子們所使用,斯克里亞賓、斯特拉文斯基、巴托克以及其他一些作曲家都在使用”[1]【美】喬治·佩爾.序列音樂寫作與無調性——勛伯格、貝爾格與韋伯恩音樂介紹[M].羅忠镕,譯.中央音樂學院出版社,2006,(1):33.每一位作曲家在使用序列時都會根據自己作品的需要,結合自己的音樂語言習慣,形成個性化的使用方式。

在例3的12音序列中,除了連續出現的三和弦、屬九和弦所顯示的明顯調性因素外,辟斯頓還深深潛藏著bE調的和聲框架。從12個音的首尾兩端看,形成了bE調的I-V音首尾支撐的特征。再仔細觀察處在12音序列第6個音的#G,它是bE調IV音bA的等音。據此推理,辟斯頓在I-IV-V的bE調和聲框架之內,填充了其它的9個音,并且這9個音又分別的形成了b小調、f小調的主和弦,以及最后五個音形成了D大調完整的V9和弦。除了bE調的整體框架外,辟斯頓對于這個序列的最高音和最低音的設計,明顯起到了強調D調主音和屬音的作用。

從例3中明顯的五個調性來看,D調因素最強。這在該樂章的最后4小節中可以看到,整個樂章的最后歸屬也是D調,見例4。

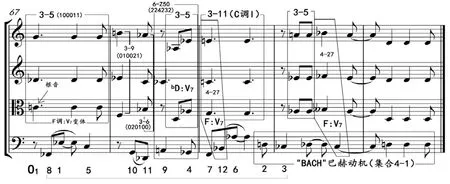

例4.《String Quartet 5-II》,67-71小節.

例4是整個樂章的結尾,也是最后一次完整出現12音序列,Vc.聲部并沒有使用開始12音主題的原樣再現——O,而是整體移低半音,以O1代表著12音序列原形的再現。這種半音錯位的整體再現形式不僅在這個樂章中的首尾出現。在SQ-5-I樂章開始1-5小節中,四個聲部齊奏的主部主題內部,便有著半音鏡像錯位特征。在上例中,O1序列上方的三個聲部所標記的集合與調性特征,需要與例6進行對照。因為在序列主題的原位與整體半音錯位再現之后,其對應的調性特征和個別的和弦也相應發生半音錯位的關系。這在本文第二部分中會詳細論述。

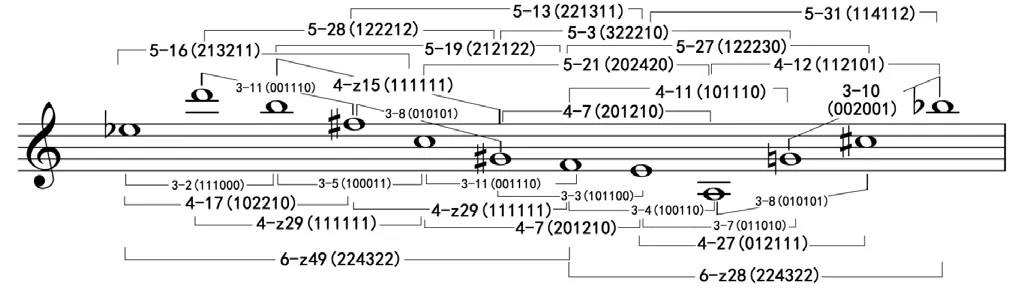

例5.《String Quartet 5-II》,12音序的集合階段分析.

上例是12音序列從三音到五音的集合截斷分析,這些橫向三音-六音組的集合分析結果,在和聲分析的過程中需要結合例3,共同觀測辟斯頓縱向音高結構是傾向于無調性的數控原則,還是更傾向于“新調性”模式下的“泛調性”特征。

比如例4中,67小節的3-5集合,是12音序列的第三個音到第五個音的集合,C是這個和弦的根音,它有著F調省略三音和七音的V9和弦特征。我們再觀測例5中的其它集合,除了4-27的V9和弦在結尾中起到重要作用外,其它集合似乎并沒有對結尾的四小節產生過多的縱向音高支配作用。

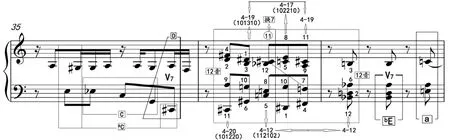

但是反觀例7中的第37小節,我們又會發現,集合思維在這個片段中對于縱向音高結構的布控是如此嚴密,所有的縱向四音集合都在圍繞著12音序列的前四個音——集合4-17進行“相似性集合”[1]【美】艾倫·福特.無調性音樂的結構[M].羅忠镕,譯.上海音樂出版社,2009(1).的轉化。例7中36-37小節的縱向音高結構是由兩組12音序列控制的,除了36小節中第3拍位置#C(替換⑦),左右兩個方框之內均是各自12音序列的縱向陳述狀態。

所以例3中對于12音序列的調性分析,以及例5中對于12音序列的集合截斷分析,是對這一樂章和聲分析的主要參考依據,因為辟斯頓有時采用高度半音化的“泛調性”控制著局部和聲,而有時則采用音級集合來控制和聲。有關12音序列的矩陣詳見文后附錄。

二、《String Quartet 5-2》的和聲特征

喬治·佩爾曾經提到過:“無調性音樂在和聲方面特別難分析。常常有人認為無調性音樂的和聲只不過是旋律線結合的結果,這是逃避問題,不管怎樣說,這也是一種似是而非的說法。不是以嚴格的對位化處理為基礎的無調性作品,一般都是和聲和旋律成分全部都相互滲透,而不像是調性音樂那樣在作用上不同程度地相互滲透。”[2]【美】喬治·佩爾.序列音樂寫作與無調性——勛伯格、貝爾格與韋伯恩音樂介紹[M].羅忠镕,譯.中央音樂學院出版社,2006(1).

引用這段話的目的并不是指辟斯頓在SQ-5-II中使用的是無調性序列,更不是說整個第II樂章是無調性音樂。引人思考的是,喬治·佩爾所強調的“調性音樂”,是傳統調性還是蕾蒂所提到的“更高循環中的新的調性模式——泛調性”[3]【奧】魯道夫·蕾蒂.調性·無調性·泛調性——對二十世紀音樂中某些趨向的研究[M].鄭英烈,譯.人民音樂出版社,1992,(1):4-5頁.。蕾蒂對于泛調性的討論,首先便集中在“協和與不協和”與“音高調性”兩個方面。有關協和與不協和的問題本文之前曾多次提到,此處僅對“泛調性”特征中,“流動的主音”[1]【奧】魯道夫·蕾蒂.調性·無調性·泛調性——對二十世紀音樂中某些趨向的研究[M].鄭英烈,譯.人民音樂出版社,1992,(1):71-73.這一最為典型的現象 加以論述。

“所有這些主音及和聲,都相互交迭并幾乎是同時聽到的,就像一套鏡子里反射出的光線一樣——實際上,這就是‘泛調性’。”[2]同上,第70頁.

流動的主音是以何種形態在音樂中出現的,僅從例4中對于12音序列調性因素的分析,便可以有以下三種“流動主音”的形態:

①b調、f調是通過連續三個音構成的三和弦來體現調性,其主音包含在和弦之內,當這三個音連續發聲時,耳朵很容易聽到調性的主音;

②而bD(#C)調、D調的調性因素,是通過這兩個調的屬七與屬九和弦體現出來的,其中D調屬九和弦是完整的,而bD(#C)調的屬七和弦省略了五音。這種情況對于理論分析者面對譜面的分析都有些抽象,更別提聽眾通過音樂的時間進程、迅速通過屬和弦來感知到調性主音了。可以說這對于沒有經過專門訓練和熟知20世紀音樂理論的聽眾來講,幾乎是不可能的;

③12音序列首尾兩端的bE與bB,加之中間第6個音#G,共同構成的bE調的I-IV-V框架,與上一點相比更為抽象,但它確實存在。因為最高音D與最低音的A的I-V框架如果成立,那么12音序列的開始、中間與結尾這三個重要位置的音所構成的I-IV-V框架自然也應該成立。并且在整個第II樂章中,bE調的V7和弦也多次出現,如例6中37小節的下三聲部和弦bB-D-bA即bE調的V7,如果加之高音聲部的B(bC),則又構成bE調的V9和弦。

其實后兩種情況在雷蒂論述“泛調性”時也曾經提到:“用一種可以說是間接的調性去體現(主音)——也就是說,調性并沒有明顯呈現出來,而是由耳朵從旋律或對位織體中各個點之間的隱蔽關系中挑選出來而產生的。”[3]同上,第71頁.在某種角度來講。辟斯頓晚期作品中的很多線性聲部,都有著“單聲復調(Monophonic Polyphony)”[4]劉永平.論單聲復調及其織體構成——現代音樂復調技法研究之二[J].黃鐘(武漢音樂學院學報),2007,(1):10.的特征。就像布列茲在《當今音樂的探索》(Penser la musique aujourd hui,1963)中所指出的:“某種單聲性其實可能代表著某種削弱了的復調,正如某種復調事實上是某種單聲性的分配或擴散。”[5]The New Grove Dictionary of Music and Musicians.[M](15).p.72.轉引自劉永平.論單聲復調及其織體構成——現代音樂復調技法研究之二[J].黃鐘(武漢音樂學院學報),2007,(1):10.這一點在12音序列較寬的音域,以及三種調性層次之間的設計特征便可見一斑。

上述三種流動的主音可以解釋為:明確三和弦所包含的主音、屬七或屬九和弦所暗示的主音;12音序列重要位置安插的調性I-V的和聲框架主音。僅就橫向12音序列來看,實際上就已經體現了“泛調性”特征,并且這三種“流動的主音”情況僅從單一線性聲部就表現出了蕾蒂所說的“從隱蔽關系中挑選出的主音”情況。那么在下文分析的縱向音高結構中,“流動的主音”也依然體現在這三方面。

(一)12音序列的和聲化織體配置

下例中,圓圈表示集合3-5,方框表示集合3-11。集合3-5是12音序列中第3、4、5個音所形成的三音集合(見例5)。集合3-11是大三和弦或小三和弦,3-5集合對全曲的縱向和聲起到重要的作用。在第1小節下方三個聲部形成的純五度與減五度的疊置;也可以看作純四度與增四度疊置和弦的轉位;同時這個和弦還是省略三音和五音的屬九和弦。強調3-5集合的屬九和弦特征,是因為在12音序列的設計中,辟斯頓最后5個音E-A-G-#C-bB就是D調完整的屬九和弦,整個樂章的結束音也是D調。因此可以確定,辟斯頓在12音序列的后五個音,通過屬九和弦明確了整個樂章的D調性。通過屬和弦來體現調性是從辟斯頓早期作品中便已經出現的一種現象,直到晚期作品,辟斯頓依然習慣于這種呈示調性的方式,并且成為了一種個性化的和聲語言,發展到了完整的,或省略音形式的屬七或屬九和弦。

例6.《String Quartet 5-II》,1-9小節

上例第1小節中,B-#F-C在兩端,中間相同音程結構的和弦C-G-bD做半音輔助音,這兩個和弦均是集合3-5,都有著省略三音和五音的屬九和弦特征。這種做法完全可以看成是12音序列中3、4、5音形呈不完全的屬九和弦的一種縱向排列方式。它們均可以看成是一種暗示著調性主音的和弦形式。

總體來說,上例第1個和弦有兩種特征:

①增四度與純四度的疊置;

②省略3音或7音的屬九和弦。對于第一個和弦兩端的小九度音B-C(小二度),辟斯頓在第9小節將中間的#F抽離出來實際上就是序列的前兩個音。在第9小節*位置的半音和弦bE-bF-F-bG(集合4-1[1]集合4-1,是很多20世紀的作曲家都會以不同的組合方式進行橫向或縱向的排列的組合,從橫向角度來看,它是B-A-C-H巴赫動機;從縱向疊置半音音高的角度看,密集排列具有著音塊特征,開放排列又會形成(大)七度疊置和弦,其和聲緊張度相比較小二度疊置的“音塊”要降低很多。),實際上也是來源于第1小節B-#F-C這個和弦。嚴格來講,第9小節第1拍之前,辟斯頓分別在Vl.I聲部的1-4小節和Vl.II聲部的6-9小節完成了兩次12音序列的完整陳述。在仔細觀察上方譜例之后會感覺到,辟斯頓是將12音序列作為一條旋律,下方三個聲部對其進行和聲上的襯托。

其中第1、2小節中的B-#F-C是序列的3、4、5音;第4小節的D-#F-B是序列的2、3、4音,這兩個和弦都有著明確的調性含義。在第5小節,下方三個聲部的和弦結構與第1小節下三個聲部完全一致,只不過低音向下移低大三度,上兩個聲部向上移高了小六度,連同中間的半音輔助和弦的結構都一模一樣。與此同時,1-5小節的低音聲部的B-G-D-G-(bA)-G的進行,又體現著明顯的G調特征。至此,1-5小節中的和聲分析只剩下第三小節中的G-#C-D沒有提及,它是集合3-5[100011],從音程含量看,它有小二度、純四度和三全音各1個。盡管這個和弦從表面上看不具備著前后和弦那樣明顯的三和弦與屬九和弦外部形態,但是它確實是由序列中的3、4、5音演變而來。因為1、2、3、5下方三個聲部每一個集合都是集合3-5,并且第1個和弦是序列3、4、5音的縱向疊置,因此可以推斷,所有縱向或橫向的音高結構,不管是否具備著省略三音或五音的屬九形態,其純五度音程的根音都可以看成是潛藏調性的屬音。因此,第3小節下方三個聲部的和弦,低音G作為整個和弦的根音,就具有著C調的屬特征,他與第5小節中明確的C調屬九和弦一起,或明或暗地暗示著C調。

至此,我們需要總結一下,上例1-5小節中,除了12音序列所包含的5個調的特征以外,其它聲部和弦所暗示的調性究竟還有哪些,它們的調性呈現有何共性和個性特征:

①第1小節開始和弦B-#F-C作為省略三音與七音的屬九和弦,暗示了E調;

②第1小節中間的半音輔助和弦C-G-bD作為省略三音與七音的V9和弦,暗示了F調;

③第3小節下方和弦G-#C-D盡管已經沒有屬七或屬九和弦的外部輪廓,但這個和弦與前后和弦均是集合3-5,也就是說,G-#C-D中純五度音程的根音G依然可以作為屬和弦的根音,暗示C調。并且這種暗示馬上在第5小節變成了“明示”——G-D-bA;

④第4小節的下方三個音是12音序列中的2、3、4音的縱向排列,暗示了b調;

⑤第5小節中間的半音輔助和弦bA-bE-bbB暗示了bD調。

截止至1-5小節第一次12音序列呈示完畢,下方三個聲部暗示了b、C、bD、E、F五個調,加之旋律聲部12音序列中所包含的e-bE-D-bD-B,所有調式可以匯總為B(b)、C、bD、D、bE、E(e)、F(f)七個半音關系的調性。此處的大調與小調字母標記僅僅是一種色彩上的對比關系,由于已經沒有傳統和聲中完整的音階形態和主-屬和弦以外的功能支持,所以其調性字母的大寫與小寫也僅僅是一種理論意義上的標注。

從第6小節開始,12音序列在Vl.II聲部出現原形的移位O8,仍然延續前五小節的和聲型配置方式。除了12音序列本身由于移位產生了整體移位8個半音形成c-B-bB-A-G的潛在調性關系,和聲配置產生的G調和bB調均包含在旋律所體現的調性中。相比較前五小節,其調性的半音化程度有所降低,整體和聲緊張度有所減弱。在第9小節,“*”位置出現了小二度疊置和弦bE-E-F-bG的轉位形式,也可以看成是兩邊大七度,中間大二度音程為軸的對稱和弦。在例4最后低音聲部的BACH動機變體D-bD-C-bC與第9小節*位置的bE-E-F-bG形成了橫向與縱向音高上的鏡像對稱關系。

(二)基本集合對12音的和聲控制

在下面的例子中,能夠看到本節論述的三種辟斯頓對12音和聲的主要寫作手法。第35小節是二聲部對位化寫法;第36小節是12音的基本集合控制手法;第37小節是前一部分論述的和聲型寫法。這三種和聲手法并不是全然割裂的,辟斯頓對于它們也大多是混合使用或局部幾小節以某種方法為主。

例7.《String Quartet 5-II》,12音序列中三和弦+半音倚音

對比例5中12音序列的集合分析,觀察例7,可以看到36-37小節中,兩組12音序列縱向疊置下基本集和手段的主要特征可以歸納為以下幾點:

①集合之間相似性原則的轉換。“兩個集合的六個向量中,有四個數量相等并一一對應的向量便叫做‘極大相似性(maximally similar),因為沒有一對集合在其向量中存在四個以上相等項’。”[1]【美】艾倫·福特.無調性音樂的結構[M].羅忠镕,譯.上海音樂出版社,2009(1):58.比如說,上例中,36小節第1個和弦11-9-2-4[2]為論述方便,此處采用原型12音序列中每個音對應的數字來表述。構成集合4-20[101220],第2個和弦6-10-3-1構成集合 4-19[101310],在兩組集合的六個向量中,1級音程(小二度)都有一個;2級音程(大二度)均為0;3級音程(小三度)都有一個;6級音程均為0。這便復符合四個向量相等的“最大相似性”原則。其它兩個不一樣的向量為4級音程(大三度)和5級音程(純四、五度)。4-20的第4向量為2,4-19的第4向量為3;4-20的第5向量2,第5向量為1。音程級極大相似性標記為Rp,而Rp又可以分為兩種情況:“音程級極大相似性——無互換特點的標記為R2;有互換特點的標記為R1.”[3]【美】艾倫·福特.無調性音樂的結構[M].羅忠镕,譯.上海音樂出版社,200(1):60.由此看來,4-20與4-19為R2關系,而4-20[101220]與4-17[102210]則為R1關系;

②集合的對稱性原則,這種對稱性原則主要體現在兩個4-19集合與4-12集合,詳見例7。

除了例7的集合分析外,例4中對于集合3-5的控制也十分關鍵,它具有著省略三音與七音的屬九和弦特征。例6中,1、2、3、5小節中,12音旋律下方的三音和弦均是集合3-5,它可以稱之為全曲的“基本和聲”。[4]鄭英烈 著/譯.現代音樂譯文集[M].上海音樂出版社,2015(1):125.不僅辟斯頓對于這個有著調性暗示的3-5集合情有獨鐘,巴托克在《弦樂、打擊樂與鋼片琴的音樂》中,第一個動機“F-#F-B”也是集合3-5,第一個“基本和聲”(C-#C-#F)同樣是集合3-5。

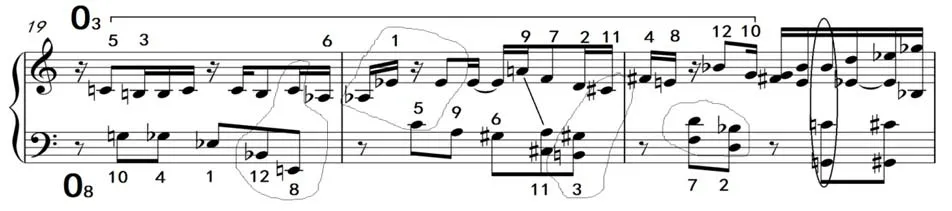

(三)12音序列的線性對位

下面例子是19-21小節中,兩個線性聲部分別以O3和O8進行自由對位的例子,兩個序列之間從節拍進入上看相差半拍,從音程上看相距純四度。辟斯頓在此處選擇兩條原型序列進行自由對位,并且相距純四度,也是出于對位音程之間的協和度,以及聲部之間形成調性因素的可能性,這些調性因素簡略地在例8中用線圈出。19小節中暗示了F調,20小節暗示了bA調和#F調,21小節暗示了bB調和F調。

例8.《String Quartet 5-II》,19-21小節.

如果上例是兩個完整的12音序列移位進行二聲部對位,那么下例則是一個12音序列在結尾抽出三個音,與O2中的#F-#D-D進行對位。例9中包含了二聲部對位與和聲型寫法兩種特征,其“泛調性”特征也是顯而易見的。這個例子中,a調占據了主要的和聲調性,而12音序列的后五個音由于疊置在兩個相同聲部出現,所以其屬九和弦的特征更加明顯,加之低音聲部56和58小節對于A音的強調,使得a調性得以鞏固。但是12音序列本身所具備的泛調性特征,再加之55小節與58小節不完全的屬九和弦所暗示的#F調和bE調,整個片段依然具有明顯的主音游移特征。

例9.《String Quartet 5-II》,55-58小節.

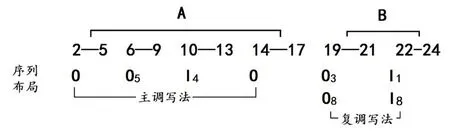

在這部作品中,辟斯頓對于12音序列的使用是在整個樂章三部曲式的兩端A和A'部分使用,中間的部分由C段(以12音序列的縱向疊置為主,25-37小節,見例7)以及D段(1:4人工音階材料)構成。例10顯示了部分的兩個段落中有關12音序列的的原形和移位情況,其中還包括主調與復調寫法的結構布局特征。其中,A段的四句均采用主調寫法,其和聲配置模式基本與例7中配置方式相同,B段則是兩個序列原形或倒影之間相距純四度和純五度的自由對位。

例10.《String Quartet 5-II》,A部分結構圖示.

本文主要論述了12音序列所包含的調性因素及其和聲型配置手法、基本集合控制手法以及對位化寫法與和聲型寫法的綜合特征。在技術分析的過程中,進一步強調了辟斯頓晚期作品中所體現的“泛調性”特征。在本文的分析中可以看到每一個例子中,“都同時有若干個主音在發揮著引力作用、似乎是互相抵消的作用,而不管其中是否有哪一個音最終會成為主音。在音樂發展的過程中,不同主音糾纏在一起,并向四面八方散發著各自的影響。[1]【奧】魯道夫·蕾蒂.調性·無調性·泛調性——對二十世紀音樂中某些趨向的研究[M].鄭英烈,譯.人民音樂出版社,1992(1):71.”很多理論家認為,辟斯頓的作品缺乏創新、過于保守,通過對辟斯頓的晚期作品細致分析可以發現,盡管辟斯頓始終沒有放棄調性,但是在晚期作品中,已經“潤物細無聲”地將無調性、多調性、泛調性和調性12音序列等現代作曲技法融合在自己的音樂語言當中。作為“新古典主義”極具代表性的作曲家之一,辟斯頓晚期創作了大量含有“現代語匯”的作品,其可待研究和深入剖析的空間還十分廣闊。

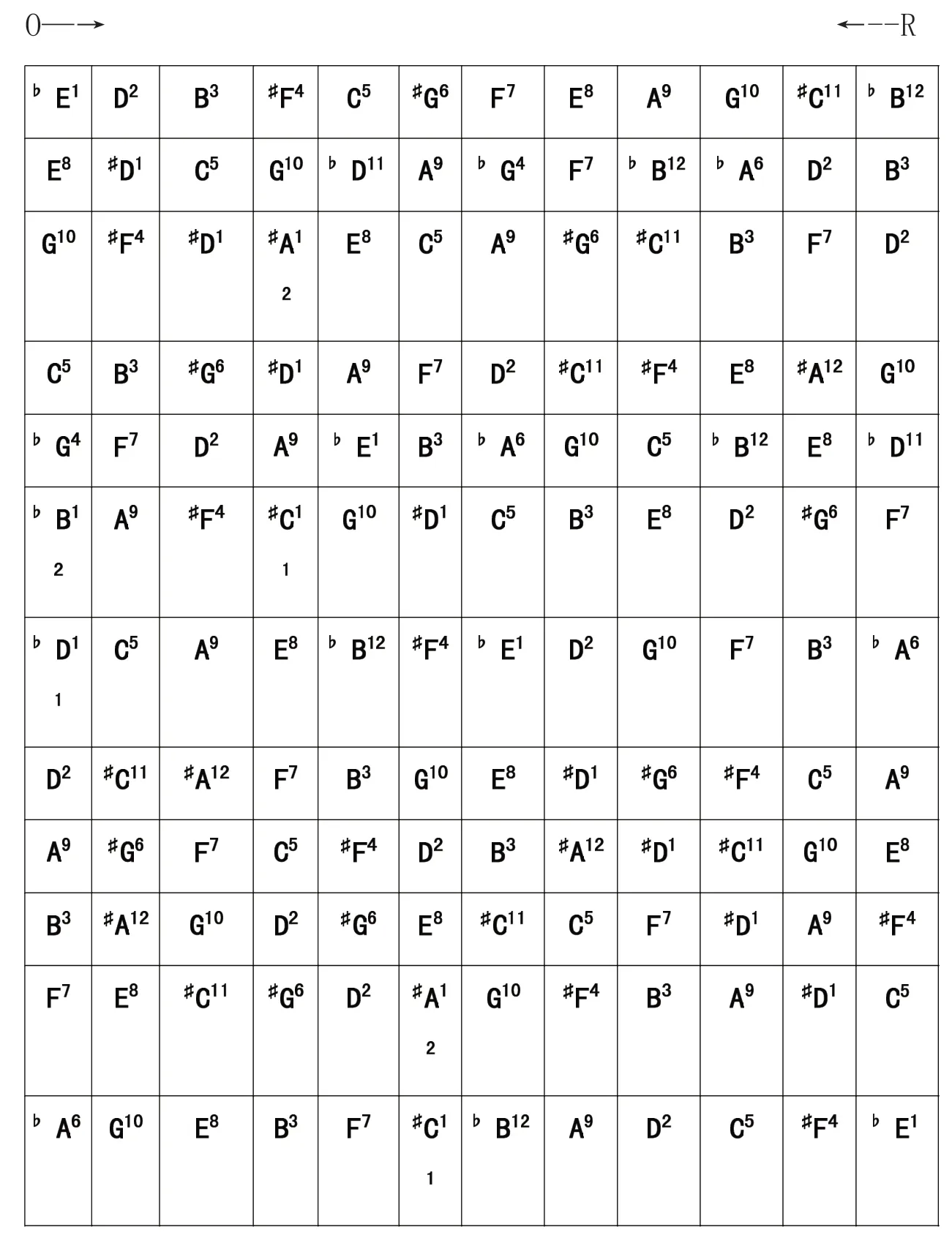

附:辟斯頓《第五弦樂四重奏》第II樂章12音序列矩陣圖