也說衣食住行

云溪子

光陰易逝,轉(zhuǎn)眼間中華人民共和國成立已經(jīng)70年,改革開放也逾40年了。

這些年,見了不少,聞了許多,有時(shí)候歡欣鼓舞,有時(shí)候又覺得多有不如人意處,甚至偶爾也發(fā)發(fā)牢騷。我“生在舊社會(huì)長在紅旗下”,有幸跟著新中國一路走來,細(xì)細(xì)想想,這些年的變化著實(shí)不小。且不說國家的變化,在我們的身邊,即使在那些牢騷處,其實(shí)也滲透著極大的變化。

過日子,最基本、最要緊的莫過于衣、食、住、行了。回想起來,關(guān)于衣、食、住、行還真有好多“故事”可說。

我出生在川南長江邊的一個(gè)小鎮(zhèn)里,父親是做竹器的手藝人。記得剛解放后的幾年,我穿的是母親用“家織布”做的衣服。我穿著家織布長衫走進(jìn)學(xué)校門,大家并不覺得稀奇。十歲那年,我穿上了第一件“洋布”衣服,那是大姐送給我的生日禮物。

上大學(xué)時(shí),拎了一個(gè)小木箱裝衣服,衣服沒幾件,大多是打了補(bǔ)丁的。一者因?yàn)榧依锴遑殻吣菚r(shí)是發(fā)布票的,一年的布票不夠做一身衣服的。那時(shí)候大學(xué)生經(jīng)常被組織去歡迎外賓,學(xué)校要求學(xué)生穿白襯衣藍(lán)褲子。我沒有呀!后來學(xué)校說,有關(guān)部門決定,每個(gè)學(xué)生可以免布票購買做一件襯衣的人造棉布料。可是,免布票不免錢呀,我只好忍痛放棄。好多年過去了,我愛人發(fā)現(xiàn)我在天安門廣場(chǎng)上和同學(xué)的一張照片,我的褲子上居然打著補(bǔ)丁,便說道:“你想給新中國丟臉嗎?”我苦笑:“那天沒補(bǔ)丁的衣服洗了。”

如今,當(dāng)年視為寶貝的的確良之類,已經(jīng)基本上退出了歷史舞臺(tái),人們要回歸自然——穿純棉。好多衣服被稱為“時(shí)裝”,不僅僅是御寒,也成了裝飾品。一陣時(shí)興毛衣,一陣時(shí)興皮衣,一陣又時(shí)興羊絨……一些年輕人的牛仔褲大窟窿小窟窿的,不過那不是窮,是一種時(shí)髦。城里人,哪家沒有一堆衣服!雖然我仍然被孩子稱為“老土”,可衣服著實(shí)不少,也有幾件“品牌”。有的衣服放了幾年,人胖衣瘦,還挺新的也只好送人。

至于吃的,困難時(shí)期不說,當(dāng)年的正常年景,在我家鄉(xiāng)也沒有幾家能天天見肉,十天半月吃一次肉,被稱為“打牙祭”。后來憑肉票買肉了,到處托人買肥肉,油少呀!上了大學(xué),助學(xué)金剛好夠伙食費(fèi)。學(xué)校的伙食比家里好,一個(gè)月能吃幾次肉菜,不過清湯寡水的時(shí)候還是多。聽說毛主席了解到大學(xué)生伙食不好、體質(zhì)差,指示改善,我們的伙食費(fèi)每月增加了三塊錢。

工作了,到了東北,娶妻生子成了家。每人一個(gè)月幾斤細(xì)糧、半斤肉、三兩油的日子延續(xù)了好幾年。那時(shí)聽說國外有人談?wù)摐p肥,我差點(diǎn)笑破肚子:“有這種事嗎?我想胖還胖不起來呢!”我的體重,大學(xué)畢業(yè)98斤,成家之后105斤。我曾經(jīng)說:我要是胖了,天下就不會(huì)有瘦子!

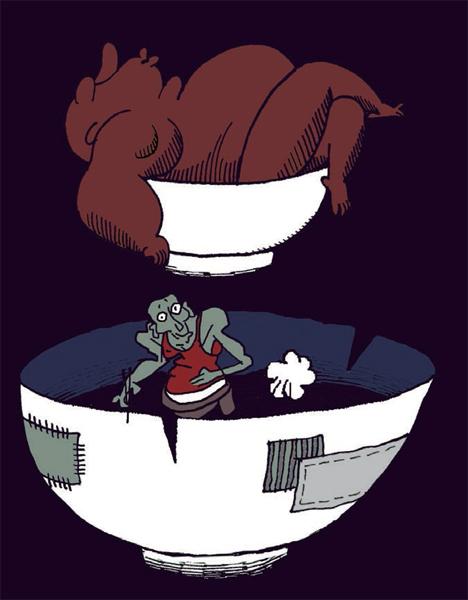

改革開放之后,不只是我,我身邊的人也都差不多漸漸胖了起來。當(dāng)年備受青睞的雞鴨魚肉漸漸失寵,“窮人”吃的毛毛菜、野菜上了高雅餐桌。當(dāng)年紅火的特產(chǎn)泡糖、花生糖、果脯之類,已少有人問津,“太甜,吃了發(fā)胖呀!”如今,愛人、兒女一致反對(duì)大魚大肉,主張要多吃菜、少吃飯。我也居然為胖發(fā)愁,體重突破了150斤。“管住嘴邁開腿”我做了,一天就吃那么一點(diǎn)兒,運(yùn)動(dòng)量也不算小,可還是要胖呀!我經(jīng)常感慨:“過去想吃沒得吃,今天有吃不敢吃,可憐呀!”

改革開放之后,不只是我,我身邊的人也都差不多漸漸胖了起來。當(dāng)年備受青睞的雞鴨魚肉漸漸失寵,“窮人”吃的毛毛菜、野菜上了高雅餐桌。當(dāng)年紅火的特產(chǎn)泡糖、花生糖、果脯之類,已少有人問津。

我的岳父大人,一解放就是17級(jí)干部,住在一個(gè)地委所在的城市。到上世紀(jì)70年代,一家七八口人住著一套被稱為“1.75”的平房。兩間很小的臥室,過道當(dāng)廚房,沒廳更沒衛(wèi)生間,要說建筑面積恐怕不足五十平米。可是,那時(shí)候這在當(dāng)?shù)鼐退闶遣诲e(cuò)的房子了,因?yàn)檫@房是磚瓦房,好多人還住泥坯房呢。若把這房給今天的年輕人,有幾個(gè)能看得上這樣的蝸居呢?

我結(jié)婚的時(shí)候,好歹是一個(gè)大學(xué)畢業(yè)的中學(xué)教師娶一個(gè)干部的女兒,卻無房可住。后來只好自己動(dòng)手,在岳父家的院兒里蓋了一間不足十平米的泥坯房,而且在這間泥屋里育下了一雙兒子。這在今天的城里人看來,“簡直是回到了萬惡的舊社會(huì)”!

今天的住房仍然有不少問題需要解決,仍有人住房困難。可看看身邊,城里哪兒不是高樓林立,幾處能見到泥坯土房?大多數(shù)城里人已經(jīng)是“樓上樓下電燈電話”了,有幾多人像我們這代人的當(dāng)年呢!

要說起“行”,故事也不少。從兒時(shí)到小學(xué)、中學(xué),那時(shí)的“行”完全靠雙腳。上山、下坡、履平地,三十里、五十里,一步一步地量。看見過汽車,但沒有坐過,更沒有見過火車。進(jìn)京上大學(xué),在宜賓火車站第一次見到火車,發(fā)了好半天愣:一個(gè)車頭拉著許多車廂,那摩擦力該多小啊!后來走南闖北,汽車、火車自然坐得多了。不過,上世紀(jì)70年代初我和愛人結(jié)婚回家,從東北到西南三千多公里,三天四夜,幾次轉(zhuǎn)乘,全是硬座,坐臥鋪那是可望不可及的奢侈!家里好不容易買了一輛自行車,成了“驢”,不是駝東西就是帶人。

在塞外工作十多年轉(zhuǎn)到北京,上下班騎自行車,外出游玩,有公共汽車,出差、回老家坐上了硬臥,覺得方便多了。北京有出租車,但車少很難打到,一般人也舍不得那個(gè)錢。聽說外國人家里有小汽車,仿佛是天外的故事。改革開放這些年,我們家的院子里漸漸有了“私家車”,多為夏利。慢慢地,院里的車越來越多,捷達(dá)、帕薩特、別克、奧迪……十多輛、幾十輛、上百輛,直到車滿為患、進(jìn)出艱難。出遠(yuǎn)門坐飛機(jī)、乘高鐵,近處開車,成了許多人家的常態(tài)。

70年,不算短也不算長,不知不覺間,衣、食、住、行,身邊的變化大了去了!