《五聲反切正韻》語音特點及其基礎音系商榷

曹祝兵

(阜陽師范大學 文學院,安徽 阜陽 236037)

一、吳瑯及《五聲反切正韻》簡介

(一)吳瑯生平①

吳烺(公元1719—公元1770?),字荀叔,號杉亭,著名文學家吳敬梓的長子。康熙五十八年(公元1719年),吳瑯生于全椒;雍正七年(公元1729年)左右,吳瑯十歲左右便失去慈母,被庶祖母程氏收養;雍正十年(公元1732年),吳瑯年十三,隨父吳敬梓初次游覽金陵;雍正十二年(公元1734年),吳瑯年十五,隨父移居南京;在此后的十余年內,吳瑯雖名聲在外,但仕途不順,雖每歲參加科考,卻未能及第;乾隆十六年(公元1751年),吳瑯時年三十二歲,迎來了仕途的轉折點,此年,乾隆南巡,吳瑯等以迎鑾殿獻詩賦被詔試行在,吳瑯因才思敏捷,應對自如,被賜舉人,授內閣中書,從此開始了京城閑官的薄宦生涯。因為內閣中書是閑職,因而吳瑯在此后的十余年,經常回南京、揚州一帶走親訪友:乾隆十七年(公元1752年),到揚州訪友;第二年春(公元1753年),又回故里全椒奔喪;乾隆二十年(公元1755年),又泛舟南歸;乾隆二十八年到乾隆三十年(公元1763年—1765年),吳瑯客居廣陵,期間游無錫、鎮江,又回揚州、全椒。大約在乾隆三十四年(公元1769年)左右,吳瑯被派往甘肅,任寧武府同知,不滿一年因病歸故里;大約在乾隆三十五年(公元1770年)病故,終年五十一歲。

縱觀吳瑯生平,可分為三個階段:少小時期(15歲之前),在故里全椒生活學習;青年時期(15歲到32歲之間),遷居南京,不時回故里全椒;壯暮年時期(33歲到59歲之間),官宦生涯,往返于京城與南京、揚州、全椒之間。

吳瑯的一生,絕大部分時間學習生活在江淮一帶,而青少年時期,一直居住在全椒、南京,平時多與文人集會,此段時間的經歷,對其語言觀念的形成當有一定影響。

(二)《五聲反切正韻》

吳烺平生著述甚多,除詩文《杉亭集》外,還有科技著作《周髀算經圖注》、《勾股算法》,以及《五音反切正韻》等。

《五聲反切正韻》卷首有江都程名世序,署乾隆昭陽協洽且月(乾隆二十八年六月),故一般認為該書成書于公元1763年,序屬清代中期韻學著作。

該書共有六篇:“辨五聲第一”“論字母第二”“審縱音第三”“定正韻第四”“詳反切第五”“立切腳第六”。作者吳瑯在“一本天籟”語音思想指導下,想通過“辨五聲”“詳反切”,達到如實描寫當時雅音或通語(“定正韻”)的目的。

該書相較其前的韻學之作,有一定的創新。其創新之處在“審縱音第三”之中以“位”易“字母”:吳瑯認為古代韻學著作按字母立法,“立法瑣屑,不勝其煩”,而“字母為標,不過虛位,未嘗不可易字以代之”,因而該書不立字母,而分縱音為二十位,與韻相配,列為縱音三十二圖。縱音三十二圖,每圖縱音都為二十位,且第十八圖都有音無字。有音無字,實為空位,當為便于誦讀。該書語音系統包括十九聲母、三十二韻母與陰平、陽平、上、去、入五個聲調。

二、《五聲反切正韻》聲韻特點

根據考察,我們發現《五聲反切正韻》聲韻具有全濁聲母清音化、知照合流、部分知章組字混入精組、零聲母擴大、見組聲母腭化、-m尾消失、-尾與-n尾相混、入聲韻尾無-p、-t、-k且與陰聲韻相配等特點。

(一)全濁聲母清音化

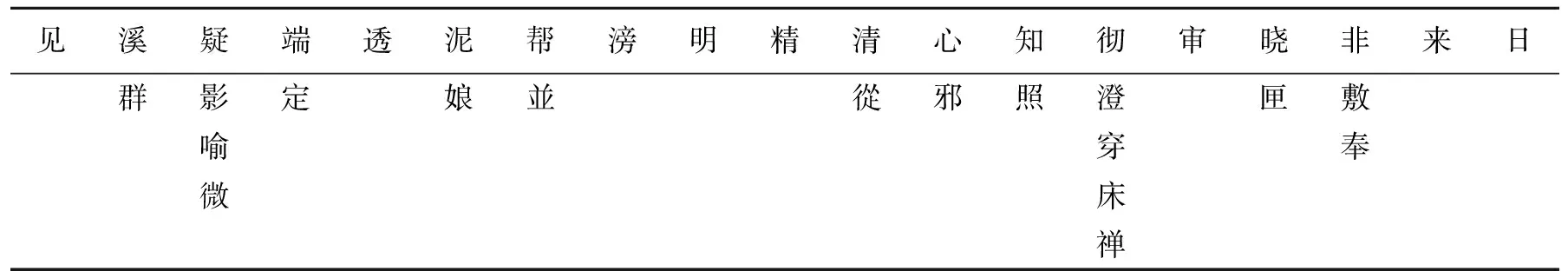

《五聲反切正韻·論字母第二》如是安排三十六字母(表1)。

表1 三十六字母安排表

吳瑯說:“按上三十六母,細分之,只用十九母足矣,余皆復處了。”所謂“復處”即“重復”,即上表第二至第四行與第一行所表示語音相同,可見《五聲反切正韻》聲母實為十九個,而全濁聲母無一例外地全部消失了。

考察二十縱音圖,我們發現吳氏將清濁聲母歸并一起,如:第一圖將“通”(透母)“同”(定母)、“充”(照母)“蟲”(澄母)、“風”(非母)“馮”(奉母)作為同音陰陽調字;第四圖將“腔”(溪母)“強”(群母)、“槍”(清母)“墻”(從母)作為同音陰陽調字,等等。從吳瑯對韻圖的處理來看,全濁聲母全部歸入相應的全清或次清字母。

(二)知照合流

吳瑯在安排三十六字母時,將照母列于知母之下,澄、穿、床、禪母等列于徹母之下(見表1),且系統考察二十縱音圖知組、照組的安排,發現知照組混并現象出現在“公”“岡”“茲”“歸”“居”“孤”“皆”“根”“關”“堅”“高”“鉤”等十二韻之中(《五聲反切正韻》二十縱音圖共三十二圖,有十六圖知照組無字或僅有入聲字)。這些都充分表明,《五聲反切正韻》的知照組聲母已經合流。

(三)部分知莊組字混入精組

《五聲反切正韻》莊組字除了并入知章組外,其余的混入精組。詳盡考察二十縱音圖第十、十一、十二位(吳瑯將這三個位置安排精組字),發現有較多知莊組字混入精組,如:“岡”韻精組混入“愴”(初母);“茲”韻精組混入“測”(初母)、“色”(生母);“該”韻精組混入“灑”(生母);“關”韻精組混入“篡”(初母);“鉤”韻精組混入“鄒”“縐”(莊母)、“愁”(崇母);“孤”韻精組混入“楚”(初母)、數(生母);“居”韻精組混入“戍”(生母);“根”韻精組混入“撐”(徹母)、“森”“滲”(生母);“干”韻精組混入“讒”(崇母),等等。

(四)零聲母擴大

《五聲反切正韻》零聲母范圍進一步擴大,吳瑯將“影”“喻”“微”母疊于“疑”母之下(參見表一),表明這些讀音是相同的,都演變為零聲母了。仔細考察二十縱音圖第三位所列代表字,除了“疑”母字之外,還有“影”母字、“喻”母字和“微”母字。同一位置的聲母是一致的,吳瑯將“影”“喻”“微”“疑”母字置于同一位置,那么其聲母讀音一定是零聲母。

(五)見組聲母腭化

吳瑯在“論字母第二”中說:“見母于東韻,不能切‘宮’,欲切‘宮’字,于三十六母中,竟無母可用;又如溪、群二母,于東韻只切得‘穹’、‘窮’二字,欲切‘空’字,即無母可用,可見其掛漏處正多也。”這表明見組聲母在尖音前已經腭化了。而精組聲母他并未論及,韻圖中見組字與精組字的安排也涇渭分明,所以,我們認為精組字并未腭化。

曾、梗攝并入臻攝,乃吳瑯特意安排,他在“定正韻·第十七圖”后說:“已上四圖,真文元庚靑蒸侵韻,在昔庚靑真文之韻,辯者如訴訟,以其有輕重清濁之分也,如北人以‘程’、‘陳’讀為二,南人以為一,江以南之‘生’、‘孫’異,淮南則同,相去未百里,而讀字即迥別者,何也?一則父師授,受童而習之以為故常,一則為方言所囿,雖學者亦習而不察也。然瑯以為不必問其讀何如聲,但一啟口,即莫能逃乎喉、腭、舌、齒、唇之外,亦即在三十二圖中,雖其聲不同,而其位則不易,是以寄耳。”

可見,吳瑯如此安排,乃是記錄實際語音而為,吳瑯所熟知的某方言之中曾、梗、臻、深等攝字已經混同。而山、宕攝字并未相混,這說明,-尾與-n尾相混僅限于in/i、n/之間,an/a界限分明。

(七)-m尾消失

吳瑯評價《中原音韻》說:“周德清作《中原音韻》,于監咸、侵尋等韻界限甚嚴,所謂閉口字不與寒山先天真文庚靑等相通者也。今配之華嚴字母,似當分出侵尋、監咸以調協音、諳二母,然聲音之道無窮,是書不過為切韻家發凡舉例而已,雖增之至于無窮,而其理則一而已矣。”吳瑯認為,徇古則當分別侵尋、監咸,若以聲音之道,則侵尋、監咸可合一。“至于侵韻別為一部,不與真庚等韻相通,究竟‘心’之于‘新’、‘衾’之于‘勤’,其聲無大異,必欲強為之說,以侵韻為閉口字,斤斤然分其畛域,則何以處夫燕人之讀‘程’‘陳’乎?其亦可以不必矣。”而于韻圖安排中,吳瑯將“心”“陰”“品”入“斤”韻、“南”“堪”“三”入“干”韻、“鹽”“斂”“染”入“堅”韻,可證,深攝、咸攝混入臻攝、山攝,-m尾在《五聲反切正韻》語音之中已經消失。

(八)入聲韻尾無-p-t-k且與陰聲韻相配

《五聲反切正韻》二十縱音圖中,入聲韻字在“居”“鍋”“耶”“茲”“孤”“瓜”“嗟”“基”“家”“鳩”“歸”“該”“歌”“他”等十四韻中出現。可見,與傳統韻圖入聲配陽聲不同,該書入聲韻與陰聲韻相配,吳瑯說:“邵長衡撰古今韻略,采明章黼所著韻學集成內四聲韻圖,分為二十一部,有入聲者十部,余皆無入聲,如以屋韻系‘東’,以質韻系‘真’,此皆拘守成見,而不明于切響自然之理。北人讀字多平聲,今使北方讀‘屋’必讀為‘烏’,而不讀為‘翁’;讀‘質’必讀為‘支’,而不讀為‘真’。即使幼學童子調平仄亦必爾。故瑯所列之五聲目次,皆一本天籟也。”

入聲配陰聲,且“一本天籟”而“讀‘屋’為‘烏、讀‘質’為‘支’”,那么《五聲反切正韻》入聲無-p-t-k之分,當是喉塞音-。

三、《五聲反切正韻》基礎音系商榷

(一)學界對《五聲反切正韻》基礎音系的討論

關于《五聲反切正韻》的基礎音系,學者觀點不一,主要有以下幾種觀點:

應裕康將其看作描寫北方官話語音之作[1](P492);李新魁將其作為江淮方言的代表之作[2](P192);李新魁、麥耘認為是以金陵為中心的“江南”官話音系[3](P287);陳貴麟認為其基礎音系定為江淮官話洪巢片[4];黎新第認為其音系基礎是南方系官話代表——江淮官話(下江官話)[5];李葆嘉將其看作南京官話音系[6](P108);孫華先認為其基礎音系是南京方言,且受到異時異地語言的影響[7];張淑萍認為是南方官話音系[8];王松木認為該書語音系統實際上是一個綜合音系、理想音系[9](P23);臧鳳認為《五聲反切正韻》的音系與北音關系稍遠,雖然與南音有相似之處,但其聲韻特點更接近清時期的官話音系,同時具有江淮方言的特征[10]。

(二)《五聲反切正韻》基礎音系商榷

上述幾種觀點,可分為幾類:理想音系說、北方官話說、南方官話說、江淮官話說、南京方言說。

吳瑯想在《五聲反切正韻》之中繪畫自己心中的理想音系,想“一本天籟之音”,而在實際操作中,他卻是傾向于某種實際語音的,他說:“至于侵韻別為一部,不與真庚等韻相通,究竟‘心’之于‘新’、‘衾’之于‘勤’,其聲無大異,必欲強為之說,以侵韻為閉口字,斤斤然分其畛域,則何以處夫燕人之讀‘程’‘陳’乎?其亦可以不必矣。”“讀‘屋’必讀為‘烏’,而不讀為‘翁’;讀‘質’必讀為‘支’,而不讀為‘真’。即使幼學童子調平仄亦必爾。故瑯所列之五聲目次,皆一本天籟也。”這些言論表明,《五聲反切正韻》的基礎音系不是理想音系,而是實際語音的反映。

至于是南方官話還是北方官話,我們可以參考黎新第區分南北官話的標準,對其進行考察,具體見表3。

表3 南北官話判斷標準表②

表3中的8條判斷標準,《五聲反切正韻》有5條完全符合,古桓韻與山刪韻僅僅撮口江以北不混,江南相混,這一條標準也基本符合。而泥來不相混、無卷舌韻母當時為受北方官話影響或照顧某地方言所致。可以說,《五聲反切正韻》的基礎音系是南方官話。

而江淮方言(官話)、南京方言等語言與南方官話之間關系特殊,黎新第肯定下江官話,也就是江淮官話是南方官話方言的代表[11]。張衛東與此意見一致,他說:“南方官話這個相對穩定的語音系統,歷代皆有量變,然而直到明初洪武年間仍未發生質的變化。《西儒耳目資》表明,南方官話在明末仍是通行全國的官話,仍以江淮官話為基礎方言,以南京音為標準。至于現代官話標準由南京話轉為北京話,則遲至晚清。”“有明一代至清末的漢語官話分南北兩支,南方官話以江淮官話為基礎方言、以南京官話為標準,且長期處于主導地位,通行全國。”[12]

照此觀點,認為《五聲反切正韻》基礎音系是南京方言或江淮官話或南方官話,只是認知范疇大小不同。我們采用黎、張二位先生的觀點,認為《五聲反切正韻》基礎音系是以南京方言為標準的、以江淮官話為基礎方言的南方官話。

正如李新魁、麥耘、孫華先、臧鳳等學者所述,《五聲反切正韻》語音系統還羼雜有其他方音在內。《五聲反切正韻》無卷舌韻母,而作者吳瑯家鄉方言——全椒方言聲韻調系統與《五聲反切正韻》基本一致,且至今仍無卷舌韻母,“兒”“耳”兩字都念ei韻母[13](P435)。吳瑯少小時期(十五歲之前),在故里全椒生活學習,所操語言為全椒方言,在著作之中方言的自然流露也是情理之事。

四、結語

吳瑯所著《五聲反切正韻》是一部描寫實際語音的韻學著作,其音系基礎是以南京方言為標準的、以江淮官話為基礎方言的南方官話,同時羼雜有其他方言特點,如安徽全椒方言。該書對研究明清時期南京話、江淮方言及南方官話有一定的價值,對研究近代官話語音的發展也有參考價值。

注釋:

① 吳瑯生平參照《全椒縣志·人物》;李漢秋《吳瑯〈杉亭集〉及其價值》,《文獻》1991年第3期;孟醒仁《吳敬梓家世、生平補正——讀吳瑯手鈔本〈杉亭集〉札記》,《江淮論壇》1981年第2期。

② 表3參考黎新第《明清時期的南方系官話及其語音特點》,《重慶師范學院學報(哲社版)》,1995年第4期。