基于CiteSpace的可視化對比研究

白月梅

摘 ?要 隨著網絡技術與信息化教育的不斷發展,翻轉課堂的研究與應用在我國越發流行。以中國知網數據庫中收錄的2009—

2019年的1693篇涉及翻轉課堂的文獻作為研究對象,利用CiteSpace軟件對文獻數量分布、研究機構、核心作者以及關鍵詞進行可視化計量分析。

關鍵詞 翻轉課堂;CiteSpace;知識圖譜;信息技術

中圖分類號:G642 ? ?文獻標識碼:B

文章編號:1671-489X(2019)13-0013-03

1 前言

隨著信息技術與課程整合的不斷發展,采用翻轉課堂的形式進行教學越來越普遍。翻轉課堂可以提高學生的自主學習能力,并能夠創造更有效的線下課堂。為了研究翻轉課堂的研究熱點以及發展趨勢,更好地為未來翻轉課堂的實施服務,本文運用CiteSpace可視化分析軟件對有關翻轉課堂的發文情況、研究機構、核心作者以及關鍵詞進行分析。

2 數據來源及研究工具

數據來源 ?本文通過中國知網(CNKI)進行檢索,于2019年2月22日采集數據。具體操作為利用中國知網高級檢索功能對期刊進行主題檢索,檢索內容為“翻轉課堂”,文獻來源選擇2009—2019年的“SCI來源期刊”“EI來源期刊”“核心期刊”以及“CSSCI”,經過手動篩選,去除“學校推廣”“微觀點”等與主題不符的文獻,最終選擇有效文獻1693篇進行分析。

研究工具 ?本文選用CiteSpace信息可視化軟件作為研究工具,這款軟件是美國塞爾大學的陳超美教授使用JAVA語言于2004年開發的分析軟件,可以將大量的學術文獻進行可視化分析,用以挖掘文獻中的潛在知識[1]。

CiteSpace主要的操作步驟為:將中國知網中選取的文獻以RefWorks的格式導出,利用CiteSpace中自帶的數據轉換器將數據轉換為軟件可識別的格式,進行時間切片閾值設置,確定文獻的時間區間,選擇需要分析的類型節點,采用聚類和顯示整個網絡的方法將數據以可視化的形式呈現。

3 知識圖譜分析及結果分析

發文量分析 ?文獻發文量體現了近年來學者對該領域的研究進度,也是衡量科學研究發展的重要指標之一。圖1所示是近年來有關翻轉課堂的發文量統計,2009—2011年并無有關翻轉課堂的發文,2012年有一篇,由2013年的41篇到2014年的198篇,年發文量增長近五倍。可以說有關翻轉課堂的研究在我國從2012年開始流行,并由2014年開始迅速增長;而2012—2013年的研究較少,也是受到技術與人們的意識所局限。隨著信息技術的發展與教學模式的改變,2014年起,翻轉課堂開始快速發展。

2012年,張金磊等發表的《翻轉課堂教學模式研究》在Robert Talbert教授提出的翻轉課堂模型的基礎上,根據翻轉課堂的內涵以及建構主義學習理論、系統化教學設計理論,構建出更加完善的翻轉課堂教學模型,也為我國翻轉課堂的研究拉開了序幕[2]。隨后,清華大學的鐘曉流、北京開放大學的董黎明、江蘇開放大學的潘國清等也提出各具特色的翻轉課堂教學模型[3-5]。

研究機構分析 ?在CiteSpace中設置時間為2009—2019年,單位為一年,調查前50名的研究機構,因此選取Node Type,即類型為Institution,標準為Top 50,運行程序進行可視化分析,可得結論:調查的文獻來自135個研究機構,主要由師范類大學、教育技術學院或研究院組成,大多為大學;其中有25條連線,網絡密度為0.002 8,各研究機構之間的合作并不緊密。翻轉課堂相關發文最多的為陜西師范大學教育學院(21篇),其次是重慶理工大學會計學院(17篇)以及華中師范大學教育信息技術學院(10篇)、西南大學教育學部(九篇);華南師范大學教育信息技術學院、北京大學教育學院、華東師范大學慕課中心三個機構的發文量相同,為八篇。

核心作者分析 ?通過作者共現分析,可以展現該領域研究的核心作者,并探究各作者之間的合作情況及文章的引用關系[6]。具體操作為在CiteSpace中將時間設置為2009—2019年,時間分區單位設置為一年,類型為Author,標準為Top 50,運行程序進行可視化分析,可得結論:所選文獻的作者共有164人,其中發文量較多的作者為程平(17篇)、田愛麗(七篇)、卜彩麗(五篇)、汪瓊(五篇)、張晶(五篇)、李明(五篇)、丁雪梅(五篇)、陳麗(五篇);連線138條,網絡密度0.010 3。

利用公式M≈0.749可計算核心作者。該公式是由美國科學家普萊斯提出的,其中Nmax為發文量最多的作者的論文數[7]。計算可得M≈3.08,向上取整即可確定發文量四篇及以上的作者為該領域的核心作者。由此可知,2009—2019年翻轉課堂方面發文核心作者候選人有16位。

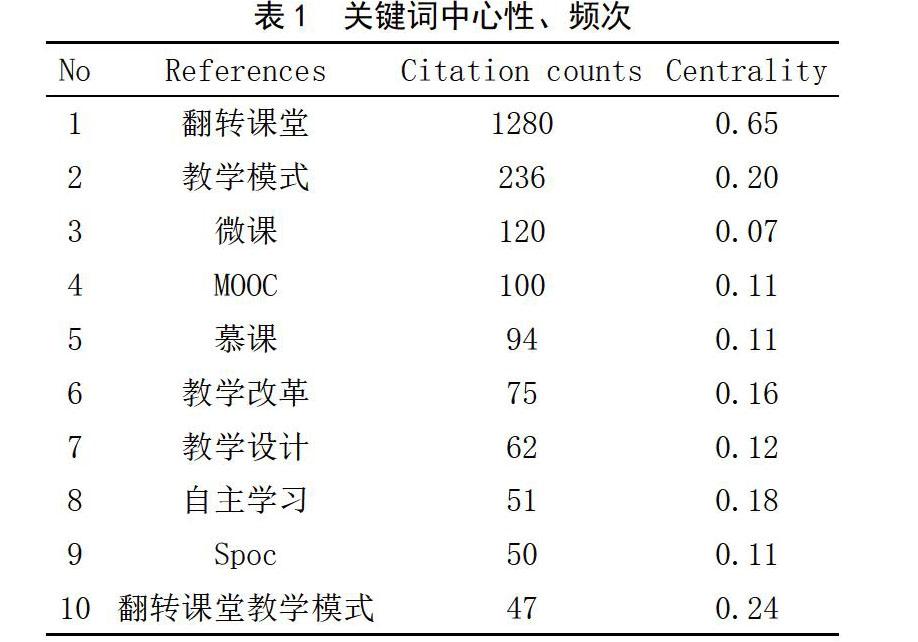

關鍵詞分析 ?關鍵詞是對一篇文章中心論點及其主旨內容的高度概括,通過對于關鍵詞的可視化知識圖譜分析,可以了解該領域的研究熱點和趨勢。針對翻轉課堂中的關鍵詞共現分析,運行CiteSpace軟件,時間設置為2009—2019年,時間分區單位設置為一年,類型為Keyword,標準為Top50,運行程序后可得結論:所選文獻共有關鍵詞198個,其中出現頻次最高的依次為“翻轉課堂”(1280次)、“教學模式”(236次)、“微課”(120次);頻次在50次以上的關鍵詞有九個,20次以上的有11個,10次以上的有22個;連線370條,網絡密度為0.019。

如上文所述,關鍵詞的出現頻次越高,則代表其越有可能是該領域的研究熱點。通過關鍵詞共線知識圖譜可得出研究的熱點以“翻轉課堂”為主,“翻轉課堂教學模式”也是研究的熱點和趨勢。關鍵詞以“翻轉課堂”的形式、設計為主,包含“微課”“教學設計”“教學改革”“MOOC”等。

此外,通過CiteSpace中的View-Citation Burst His-

tory可以進行文獻突發性檢驗,即在短時間內出現次數較多的關鍵詞[8]。圖2所示是按照年份排列的5個突發性關鍵詞,可以看出“視頻公開課”“微課程”“教學模型”是翻轉課堂的研究熱點。其中,“視頻公開課”在2013—2014年是研究的熱點,“微課程”是2013—2015年的研究熱點,“教學模型”是2013—2014年的研究熱點。而在2017—2019年開始出現“春秋戰國”“會計信息化”,由此可以看出,我國對于翻轉課堂的研究開始由泛化研究轉向具體學科的翻轉課堂應用探索。

頻次、中心性可以直觀地反映關鍵詞的重要性和研究的熱點。因此,本文對CiteSpace得出的關鍵詞進行頻次和中心性統計,并以頻次為標準,排列出前10個關鍵詞信息,如表1所示。

Centrality在CiteSpace中即中介中心性,顯示了各節點的重要性。其值越高則重要性越大,說明該節點具有較高的中心地位。中心性較大的節點是鏈接兩個不同領域的關鍵樞紐,失去這些節點之后,會對整個網絡的傳輸造成重大影響[9]。從表1中可以看出,翻轉課堂的中心性值最高,且頻次最高,因此,翻轉課堂是與其他關鍵詞相聯系的重要樞紐。根據中心性大小排序,前三個關鍵詞分別為“翻轉課堂”“翻轉課堂教學模式”和“教學模式”。

4 結論與挑戰

結論 ?通過對翻轉課堂近十年相關文獻進行可視化分析,了解國內研究翻轉課堂的主要機構和核心作者,并通過關鍵詞分析,得出近十年的研究熱點與趨勢,通過頻次、中介中心性分析圖譜中節點的聯系,總結得出以下結論。

1)從翻轉課堂發文量的數量分布可以看出,有關翻轉課堂的研究處于一個較為熱門的狀態,在2014年文獻數量驟增,而后也保持著較高的數量,說明翻轉課堂還有很大的研究與發展空間。翻轉課堂在教育信息化與課堂深度融合過程中扮演著十分重要的角色,因此,國家對于翻轉課堂的支持仍需加強。

2)通過對翻轉課堂研究機構合作圖譜的分析可以得出,相關研究機構之間的聯系并不緊密,缺乏溝通交流。為更好地建設翻轉課堂,促進教育教學的發展,應加強各機構之間的合作,合力推動翻轉課堂的發展;要避免各自為政,造成資源浪費。

3)通過翻轉課堂作者合作圖譜可以看出,作者之間的合作較為緊密,但總體呈現各抒己見的形式,不同學者的理解不盡相同。此外,當前對于翻轉課堂的研究著眼于課堂,但如何進行教學是重中之重,可以對翻轉課堂下如何更好地教學進行進一步探究。

4)當前翻轉課堂的研究熱點聚焦在教學模式。南京大學張金磊在Robert Talbert教授提出的翻轉課堂模型的基礎上,根據翻轉課堂的內涵以及建構主義學習理論、系統化教學設計理論,構建出更加完善的翻轉課堂教學模型[2]。清華大學的鐘曉流等提出,傳統的翻轉課堂教學模式過分強調學生的“學”,而實際翻轉課堂是由教師的教與學生的學組成的雙邊互動過程。因此,他結合翻轉課堂的理念、“太極學堂”概念以及布魯姆認知領域教學目標分類進行建模,構建了太極環式模型[3]。北京開放大學的董黎明等綜合上述兩種翻轉課堂教學模型,結合翻轉課堂的理念、系統化設計思想,提出翻轉課堂在課堂中的應用模型[4]。江蘇開放大學的潘國清教授以唯物辯證和科學認知為理論依據,提出翻轉課堂的螺旋模型[5]。浙江廣播電視大學的陳君賢教授將五星教學模式在翻轉課堂中進行嘗試,并結合自己管理和講授的遠程開放教育課程“學前兒童健康教育”進行實踐探究,提出五星教學模式應用于翻轉課堂的教學模式[10]。

當前,也有學者對于具體某學科的翻轉課堂教學模式進行了探究。首都師范大學物理系副教授王晶瑩等基于科學模型及其建模的研究,結合翻轉課堂,對中學物理模型進行了分類研究,并提出基于學生建模機制的翻轉課堂教學模式[11]。蘭州財經大學的高頻提出,大學英語視聽說課程在不斷的教改中遇到各種問題,而最大的問題在于信息技術的發展并未能改變視聽說課程被動的輸入驅動型教學模式。因此,他基于產出導向法(POA)理論,結合大學英語視聽說課程的特點,提出基于POA理論的翻轉課堂教學模式[12]。

挑戰 ?盡管近年來學者對于翻轉課堂進行了大量的理論與實證研究,但翻轉課堂的進一步發展仍然面臨挑戰。

首先,翻轉課堂離不開網絡化教學環境的支撐,而我國并非所有地區都能夠達到網絡的覆蓋與普及。

其次,翻轉課堂也并非適宜各個教學階段。如小學階段,由于學生的自主學習能力較弱,并不適宜翻轉課堂教學模式。是否能夠很好地在小學階段實施翻轉課堂,仍然需要進一步探究。

最后,在線學習時間與課堂學習時間的把握也是需要關注的地方。由于學生自主學習能力、教學條件等方面的原因,學生課前的自主學習效果不能得到保證。如何調整在線學習與課堂面授之間的關系,關系著翻轉課堂教學質量的高低。

參考文獻

[1]胡澤文,孫建軍,武夷山.國內知識圖譜應用研究綜述[J].圖書情報工作,2013,57(3):131-137.

[2]張金磊,王穎,張寶輝.翻轉課堂教學模式研究[J].遠程教育雜志,2012,30(4):46-51.

[3]鐘曉流,宋述強,焦麗珍.信息化環境中基于翻轉課堂理念的教學設計研究[J].開放教育研究,2013,19(1):58-64.

[4]董黎明,焦寶聰.基于翻轉課堂理念的教學應用模型研究[J].電化教育研究,2014,35(7):108-113,120.

[5]潘國清.一種翻轉課堂的螺旋模型及實現[J].電化教育研究,2015,36(10):84-91.

[6]蔡建東,馬婧,袁媛.國外CSCL理論的演進與前沿熱點問題:基于Citespace的可視化分析[J].現代教育技術,

2012,22(5):10-16.

[7]閆偉東.數字圖書館發展的可視化分析[J].公共圖書館,2012(1):30-34.

[8]段春雨,蔡建東.國際泛在學習領域知識圖譜研究[J].現代遠程教育研究,2016(1):85-95.

[9]王娟,陳世超,王林麗,等.基于CiteSpace的教育大數據研究熱點與趨勢分析[J].現代教育技術,2016,26(2):

5-13.

[10]陳君賢.翻轉課堂中運用“五星教學模式”的探索與實踐[J].電化教育研究,2016,37(10):122-128.

[11]王晶瑩,張躍.基于建模機制的中學物理翻轉課堂教學效果研究[J].電化教育研究,2016,37(9):116-122.

[12]高頻.基于POA理論的大學英語翻轉課堂教學模式實證研究:以聽說教學為例[J].電化教育研究,2018,39(12):

102-107.