防控地方政府債務風險的美日經驗

佟齊 王桂虎

近年來,伴隨著我國“結構性去杠桿”政策的推進和人們對于債務風險的重新審視,地方政府債務引發系統性金融風險越來越受到學界和業界人士的關注。

當前,根據國家金融實驗室的統計數據,我國地方政府債務杠桿率(債務/GDP)在22%左右,但是該數據并沒有包含地方政府融資平臺和隱性債務的杠桿率,如果將以上數據都統計在內,我國地方政府債務杠桿率(債務/GDP)為77%~82%左右。如果在以上數據基礎上再加上我國中央政府債務杠桿率,那么我國整體的政府部門杠桿率就會超過90%,即超過了國際上通用的杠桿率導致金融風險的閾值,也就意味著我國地方政府債務目前已經演化為“灰犀牛”,并成為了我國的主要金融風險之一。

在此背景下,我國地方政府債務有可能會引發嚴重的系統性金融風險,主要體現在以下兩個方面:

首先,地方政府債務規模的快速上升體現了地方政府財權和事權嚴重錯配的風險。我國地方政府債務風險在本質上是一種較為特殊的體制現象,它在一定程度上反映出我國中央政府和地方政府在財政關系方面存在一定的扭曲,集中表現為地方政府財權和事權出現了嚴重錯配。如果這種扭曲和錯配在長時期內不能得到糾正,那么就會對我國宏觀金融的穩定運行形成嚴重沖擊。

其次,地方政府債務規模過高會對我國經濟增長形成負面影響。主要的原因在于:我國多數地方政府在資金方面經常出現短缺現象,它們在財政資金來源方面非常依賴于中央政府的轉移支付,而在融資方面則缺乏商業銀行的支持,往往更加依賴于其他金融機構和債務融資平臺。在經濟建設和“逆周期調節”政策實施時,地方政府往往會對當地經濟起到“積極干預者”的作用。但是,如果地方政府債務的償還一旦難以為繼,那么將會對我國經濟增長形成嚴重的負面影響。

基于以上原因,本文將深入研究美國、日本等國家管理地方政府債務的經驗,并且提出對于中國的啟示,希望為我國防控地方政府債務引發系統性金融風險提供理論支持和借鑒。

美國防控地方政府債務引發系統性金融風險的經驗

相對于中國而言,美國地方政府擁有豐富的債務管理經驗。根據美國經濟分析局統計,截至2018年,美國聯邦政府部門總負債規模為20.288萬億美元,占GDP的比重大約為99%。2008年,美國聯邦政府部門總負債規模為9.425萬億美元,占GDP的比重大約為64%。從以上數據可知,2008~2018年美國聯邦政府部門總負債規模增加了115.26%。

根據美國經濟分析局統計,截至2018年,美國州和地方政府的負債總規模是8.782萬億美元,占GDP的比重大約為42.8%。2008年,美國州和地方政府的負債總規模是6.267萬億美元,占GDP的比重大約為42.5%。從以上數據可知,2008~2018年美國聯邦政府部門總負債規模增加了40%,但是它與GDP的比重相對較為穩定。

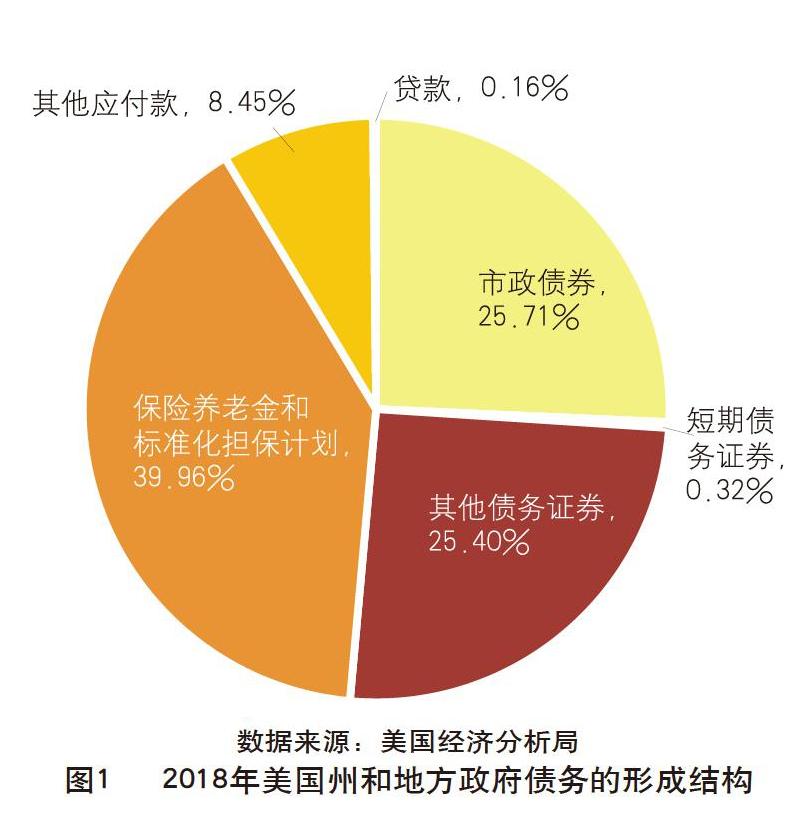

具體而言,美國州和地方政府債務的類型主要包括債務證券、貸款、保險養老金和標準化擔保計劃和其他應付款。其中債務證券主要包括市政證券、短期債務證券和其他債務證券;保險養老金和標準化擔保計劃主要包括保險準備金、退休人員醫療保健基金和養老金出資人債權;其他應付款主要包括貿易應付款和其他雜項負債。

圖1是美國經濟分析局統計給出的2018年美國州和地方政府債務的形成結構,其中保險養老金和標準化擔保計劃的規模最高,占比為39.96%;其次為其他債務證券,占比為25.40%;再次為市政債券,占比為25.71%;其他應付款的占比為8.45%;貸款和短期債務證券的規模則很小,都不超過1%。

從美國州和地方政府債務的形成結構看,最容易形成財政赤字的部分是保險養老金和標準化擔保計劃。根據白宮預算管理局分析,近年來美國財政赤字增長迅速主要“歸功”于美國近來為刺激經濟而制定的計劃——減稅和加大財政支出。近年來,美國在社會保障計劃、健康和公共事業部門計劃使得財政支出大大增加,尤其是在醫療保障基金方面出現了巨額虧空,這導致地方政府保險養老金和標準化擔保計劃方面的債務較容易轉化為財政赤字。

在當期美國州和地方政府的支出壓力中,很大一部分來自于社會福利支出。在這些社會福利支出中,公共福利與服務支出往往具有“剛性兌付”的特性,州和地方政府的財政狀況一旦出現惡化或者需要降低規模,它們就會受到較大的阻力。如果公共福利與服務支出大幅增加,那么就會直接導致州和地方政府的一般預算收入減少,它們的債務負擔大幅增加,并且對經濟增長速度形成負面沖擊。此外,根據2018年10月IMF發布的《全球金融穩定報告》,美國地方政府隱性債務的存在進一步侵蝕了市場紀律,也使得金融市場形成了扭曲。例如,美國地方政府和金融機構經常會為一些大型企業做隱性擔保等。

總體來看,美國地方政府債務規模控制得相對良好,主要的原因在于,它們采用了市場化管理體制,該管理體制受到了制度的嚴重約束,并且在實踐中充分發揮市場機制的力量。地方政府債務的發放和融資成本主要取決于民眾對它們的預期、信心和認同度,而這些往往是由地方政府的信用風險等級來直接決定的。通過以上管理體制,一般而言地方政府就可以較為有效地控制好債務規模,而且往往會導致債務的成本較低。與此同時,美國還會通過建立非常嚴格的法律來約束地方政府的盲目借貸行為,例如采用平衡預算、實行債務規模閾值預警等法律。一旦地方政府的債務規模閾值上升至預警線以上,中央政府可以依據《破產法》的法規要求,對這些地方政府啟用風險控制機制,并且進行結構性債務重組。此外,美國地方政府也對隱性債務的規模進行了較為嚴格的控制。

以上美國防控地方政府債務引發系統性金融風險的經驗值得我國借鑒和學習,但是在實踐中需要進一步考慮我國的具體情況和適用性。

日本防控地方政府債務引發系統性金融風險的經驗

當前,日本在全球范圍的政府債務率最高,但是這主要指的是日本的中央政府債務率最高,其地方政府債務率相對較低,風險防范措施做得相對較好。

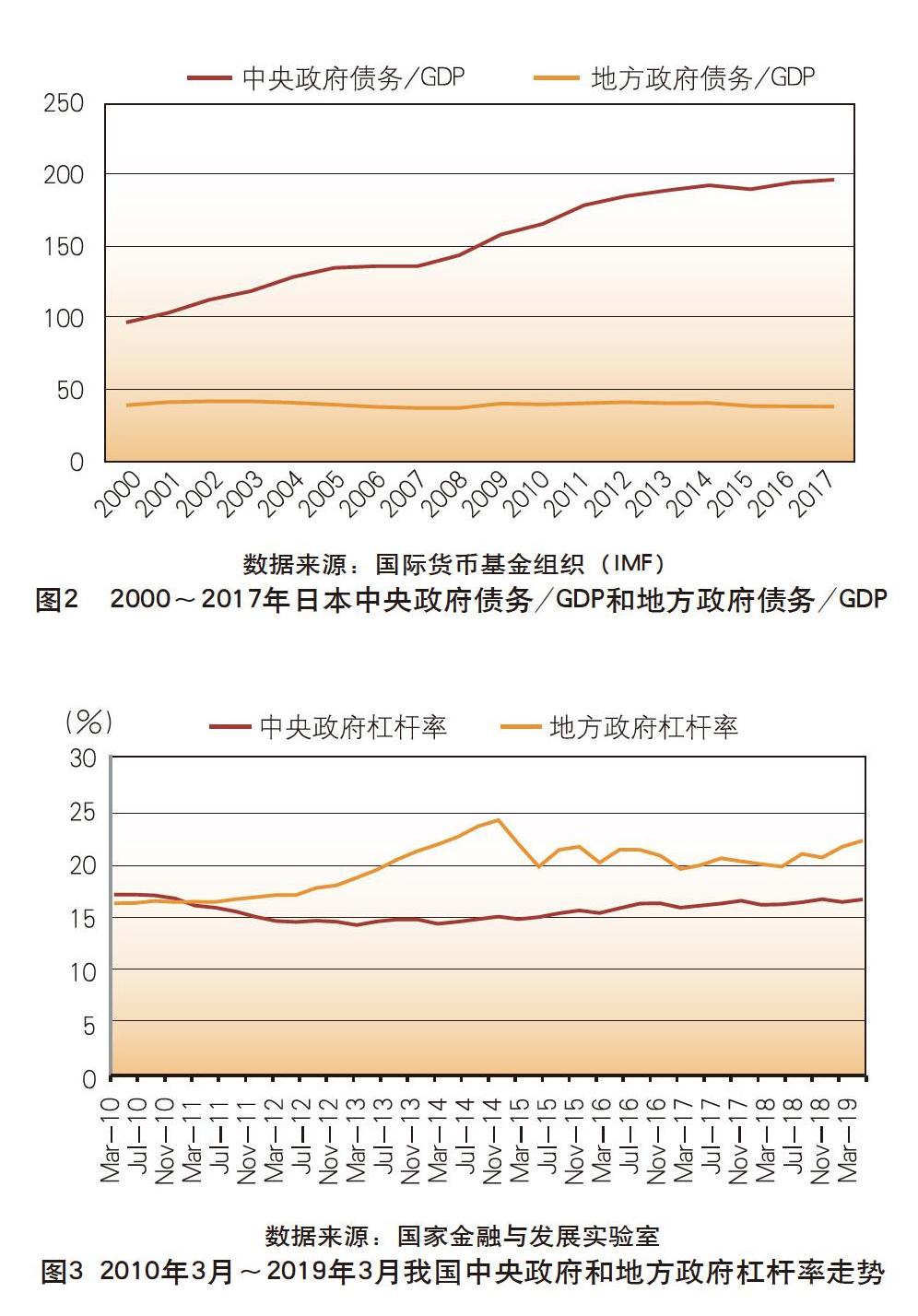

圖2是國際貨幣基金組織(IMF)測算的2000~2017年日本中央政府債務/GDP和地方政府債務/GDP數據,從圖中可知,2000~2017年日本中央政府債務/GDP一直呈現以較高的斜率上升的趨勢,但是地方政府債務/GDP則呈現出略有下降的態勢。

具體而言,日本在防控地方政府債務引發系統性金融風險的經驗方面,有以下幾點值得我國借鑒和學習:

首先,日本對地方政府債務建立了全國統一的制度,由中央政府統一進行規范和監督。根據日本財務省的統計,2000~2018年以來日本中央政府向地方政府的財務轉移一直維持在較為穩定的規模,例如2000年其規模為157.12萬億日元,而2018年其規模為154.84萬億日元。從地方政府舉債的程序上看,它們的債務在源頭上就受到非常嚴格的控制。如果地方政府需要借債,就必須符合很多財務指標的要求,否則它們只能借得一部分債務,甚至根本無法得到借款。中央政府對地方政府債務的統籌規劃,從根源上保障了地方政府債務規模難以出現較快上升,也從根源上防控了其有可能引發的系統性金融風險。

其次,日本為地方政府債務建立了非常完善的預警系統,這可以對其債務風險進行有效的監管。為了確保能夠動態地防控地方政府債務引發的系統性金融風險,中央政府還設立了很多動態監測指標來對地方政府債務規模進行監控,確保其至少具有一定的償還能力。

再次,日本擁有專門的政策性融資機構為地方政府債務管理服務,并且明確規定商業銀行等融資機構可以為地方政府提供融資服務。在以上的制度安排下,日本可以為地方政府提供較為公開透明的融資環境和流程,并且對其債務規模實行較為科學的管理。以上制度安排不但可以實現日本地方政府的融資多元化,還可以通過金融機構債券等工具為地方政府提供長期借貸資金,大幅降低資產負債錯配和債務期限結構錯配的風險。此外,銀行等金融機構由于擁有較為嚴格的風險管理框架和流程,因此也可以在一定程度上對地方政府債務起到規范作用。

總體而言,相對于美國的市場化管理體制,日本的地方政府管理機制可能與我國的現實情況更加接近,因此對于我國防控地方政府債務引發的系統性金融風險更加具有借鑒價值和意義。

我國地方政府債務的現狀及國際經驗的啟示

目前,我國地方政府債務問題已經演化為主要的金融風險之一,也是管理層亟需解決的重大問題之一。

圖3是國家金融與發展實驗室估算的2010年3月至2019年3月我國中央政府和地方政府杠桿率走勢。由圖可知,我國中央政府杠桿率走勢相對平緩,而地方政府杠桿率則在2011年開始出現了較快拉升。需要注意的是,根據我國最新的《預算法》,我國地方政府債務余額并沒有將地方政府融資平臺和隱性債務余額的數據包含在內。如果將我國中央政府杠桿率、地方政府杠桿率以及地方政府融資平臺和隱性債務的杠桿率都統計加總在一起,那么我國整體的政府部門杠桿率就很可能已經超過了國際上通用的杠桿率導致金融風險的警戒線。鑒于我國中央政府杠桿率的數值較低,地方政府融資平臺和隱性債務的數值在理論上都可以計算在地方政府債務總量中,因此我國地方政府債務風險目前已經成為亟需防控和化解的重要金融風險之一。

通過借鑒美國和日本等國家管理地方政府債務的經驗,以及我國的實際情況,我們得到了以下啟示:

首先,我國地方政府債務問題的解決應當重點參考和借鑒日本的經驗。主要的原因在于,我國和日本在諸多方面存在相似之處。比如,我國和日本的國體相似,都是單一制,這和歐洲、美國的分權制存在很大區別;我國和日本的金融制度均以間接融資為主,而歐洲和美國則以直接融資為主;很多學者普遍認為,當前我國的經濟發展狀況和上世紀90年代的日本也很相似,即出現了私人部門的需求嚴重不足,必須依賴公共部門進行大規模投資來提升需求,而且當時日本也出現過地方政府債務規模快速上升、甚至引發系統性金融風險的情況。基于以上原因,我國應當重點參考和借鑒日本的經驗。

其次,建立統一的地方政府債務融資安排,并成立專業的地方政府債務融資機構。在建立統一的地方政府債務融資安排的同時,應當按照不同地方政府的實際情況給予一定程度的自主權,使得它們的財權和事權相匹配。與此同時,在實踐操作中,如果管理層認為沒有必要成立新的地方政府債務融資機構,也可以通過賦予或改革現有金融機構的職能來實現以上制度安排。一旦以上制度安排得以實現,不但可以降低地方政府資產負債錯配和債務期限結構錯配的風險,還可以使用一部分金融機構債券來代替地方政府債務,使得我國地方政府債務總體規模下降。

再次,將地方政府隱性債務顯性化,促使其融資機制更加公開透明。從數據上看,我國地方政府融資平臺和隱性債務余額的規模較高。在現實操作中,由于商業銀行等金融機構在地方政府融資方面存在一定的制度性障礙,一些地方政府只能借助于融資平臺來迂回在商業銀行融資,或者在其他金融機構融資。這種操作不但效率很低,而且不太透明,很有可能引發嚴重的系統性金融風險。因此,管理層應當將地方政府隱性債務顯性化,并促使其融資機制更加公開透明,這在一定程度上可以彌補地方政府投融資體制的漏洞和缺陷,也有助于打破部分地方政府和金融機構認為的中央政府會替自己“買單”的“幻覺”。

(基金項目:本文得到國家社科基金后期資助項目(18FJL010)的資助)

(作者單位:中國社會科學院研究生院,中國社會科學院金融研究所)