張元濟先生的一封信

唐吉慧

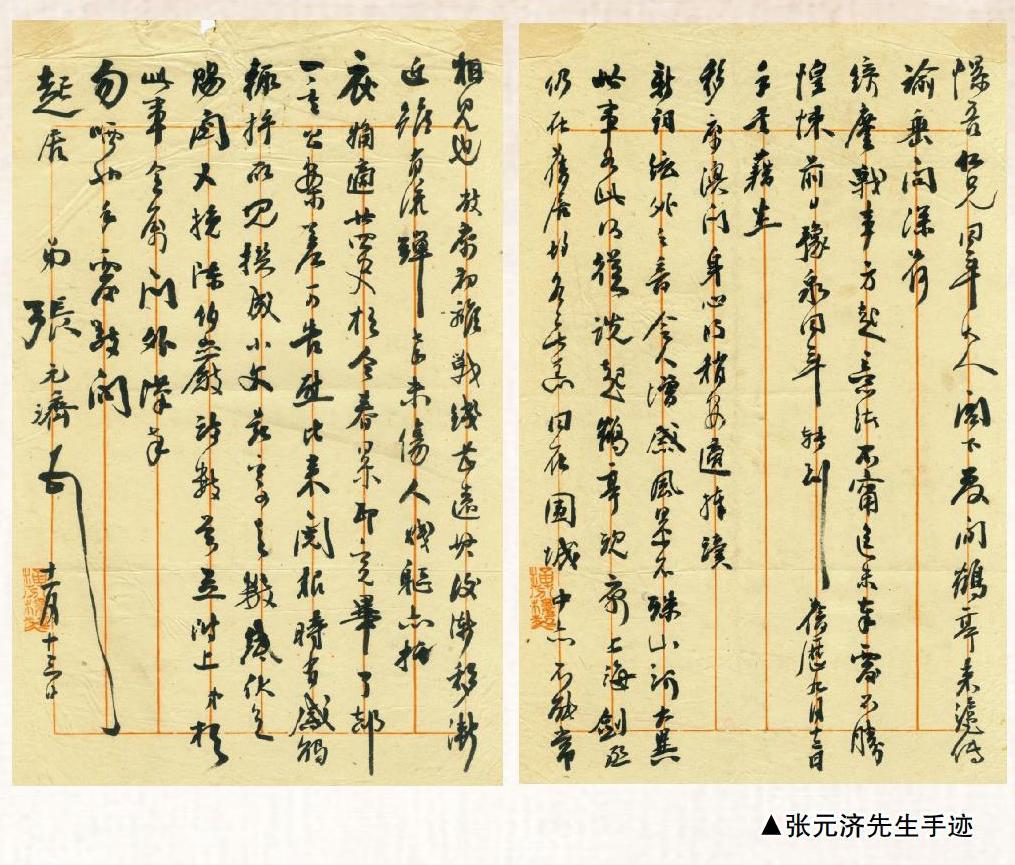

多年來,筆者一直留意收集近現代文化人物手跡。因極為崇敬張元濟先生——先生是一位杰出的出版家、教育家、愛國實業家,為中國文化出版事業的發展作出了卓越貢獻,外加筆者與張元濟先生的孫女張瓏老師較為熟稔,常相請益,于是對元濟先生的手跡格外關注,以下這封他于1937年寫給近代學者、詩人汪兆鏞的信即是筆者所收集的其手跡之一。

1937年8月13日,淞滬會戰爆發。11月13日,張元濟寫了封信給友人汪兆鏞,信中說:“戰事方起,意緒不寧,迄未奉復,不勝惶悚。前日豫泉同年轉到舊歷九月十二日手書,藉悉移寓澳門,身心得稍安適。捧讀新詞,弦外之音,令人增感。風景不殊,山河大異,世事如此,何從說起。鶴亭現寓上海,劍丞仍在舊居,均各無恙。同在圍城中,亦不能常相見也。敝寓初離戰線甚遠,其后漸移漸近,雖有流彈,幸未傷人,賤軀亦托庇粗適。《廿四史》于今春景印完畢,了卻一重公案,差可告慰。比來閱報,時有感觸,輒抒所見,撰成小文。茲寄呈數紙,伏乞賜閱。又挽陳伯巖詩數首并附上,弟于此事全屬門外漢,幸勿哂也。手復。敬問起居”。

經歷過“一·二八”事件,張元濟明白,戰爭對一個國家的人民、一個國家的文化造成的傷害和毀滅有多么慘絕人寰。“一·二八”事變中商務印書館總廠被日本人全部炸毀,之后東方圖書館全部藏書也被縱火焚毀了,經此劫難,商務印書館被迫停業。

那一天,上海刮東北風,焚燒的紙灰飄到了張元濟先生極司非而路(今萬航渡路)家中,他無比悲憤地對夫人說:“工廠機器設備都可重修,唯獨我數十年辛勤收集所得的幾十萬冊書籍,今日毀于敵人炮火,是無從復得,從此在地球上消失了。” “這也可算是我的罪過。如果我不將這五十多萬冊書搜購起來,集中保存在圖書館中,而是讓它散存在全國各地,豈不是可以避免這場浩劫。”一批跟著張先生做古籍整理、校勘工作的年輕編輯到張家慰問,張元濟見到他們,忍不住抱頭痛哭。所以再次面對戰爭,張元濟感到惶恐不安,他憎恨侵略者,卻無可奈何。

信末他提到了陳伯巖,說“挽陳伯巖詩數首并附上”。陳伯巖就是陳三立。1937年盧溝橋事變,平津相繼淪陷,老詩人因不愿降屈日人,在寓所斷食五天后憂憤而亡。元濟先生挽陳三立的詩寫在1937年10月12日,其中一首寫道:“銜杯一笑卻千金,未許深山俗客臨。介壽張筵前日事,松門高躅已難尋。”說的是1932年9月,元濟先生第四次上廬山,為隱居廬山的散原老人祝福80壽辰的事。壽慶不久,三立先生定居北平其子陳寅恪處,從此兩人天各一方,再未見過面了。另有首詩:“湘中新政萌芽日,鉤黨累累出漢廷。敢說微名齊李杜,劇憐寥落剩晨星。”說兩人共同參與了戊戌變法,遭清廷革職不再續用,匆匆四十年,如今只剩下熊希齡和元濟先生二人。他在10月14日為李拔可題林旭晚翠軒遺墨的詩注中抒發了同樣的沉痛:“戊戌政變,六君子以身殉國,余亦落職。先后罹黨禍者凡二十余人,忽忽四十年,滄桑幾盡。今秋伯巖又逝,存者僅剩三及余二人而已。拔可兄出示暾谷遺墨,屬為題記。感喟不能成一字。前日作詩數首,以吊伯巖。拔可復敦促之。率賦二絕,追懷往事,為之泫然。民國二十六年十月十四日晨起書于上海寓廬,時炮聲隆隆不息。”國家危難,摯友凋零,元濟先生悲傷不已。

如今,往事已如煙,新中國成立已70年。政局動蕩、內憂外患的舊中國早已在中國共產黨領導下呈現出嶄新的面貌,國家富強穩定,人民安居樂業,在習近平新時代中國特色社會主義思想指引下,全國人民團結一心,為實現中華民族偉大復興而奮斗著——如果元濟先生有知,一定欣慰不已,也定會為此自豪和驕傲。 (作者系市人大代表,自由職業文學藝術工作者,寶山區新社會階層聯誼會副秘書長)