勇攀新的高峰

王婕

炎夏的夜晚,我將書(shū)桌上一張名為《屋頂上的牛》的唱片放到CD機(jī)內(nèi)。瞬間,音箱里傳來(lái)滲透著地道法國(guó)氣息的樂(lè)聲,那琴音在給人以些許涼意的同時(shí),也宛若要將聽(tīng)者帶回二十世紀(jì)二十年代開(kāi)設(shè)在巴黎的一家同樣以“屋頂上的牛”命名的小酒館中。那里曾是活躍于巴黎的一些藝術(shù)家們的樂(lè)園,是詩(shī)人、畫(huà)家、音樂(lè)家云集的地方。

不過(guò),這張唱片的主角卻是一位成長(zhǎng)于二十世紀(jì)六十年代后的法國(guó)鋼琴家。他從小聽(tīng)著頻繁出入于巴黎各個(gè)音樂(lè)場(chǎng)合的祖父講述的故事長(zhǎng)大,又著迷于當(dāng)時(shí)常駐那家小酒館的鋼琴家魏納和杜塞組成的二重奏錄制的唱片,因此對(duì)這里的音樂(lè)和氛圍一點(diǎn)兒都不陌生。這位在錄音室內(nèi)重現(xiàn)當(dāng)年小酒館中音樂(lè)風(fēng)情的鋼琴家,就是當(dāng)今樂(lè)壇炙手可熱的亞歷山大·塔霍。

成長(zhǎng)的喜與憂

1968年,亞歷山大·塔霍出生在巴黎一個(gè)藝術(shù)氛圍濃郁的家庭中。他的祖父當(dāng)年是位活躍的小提琴家,父親從事歌劇導(dǎo)演工作,母親教授古典芭蕾。在母親的舞蹈課上,當(dāng)時(shí)年僅四歲的塔霍第一次聽(tīng)到了肖邦的音樂(lè),從此鋼琴就成了他最為親密的朋友,而肖邦的音樂(lè)也見(jiàn)證了他生命中所有重要的時(shí)刻。

一年后,塔霍開(kāi)始學(xué)習(xí)鋼琴,他的啟蒙老師曾受教于法國(guó)鋼琴大師瑪格麗特·隆。老師一見(jiàn)面就告訴塔霍:“要將一個(gè)個(gè)音符彈清楚,鋼琴才能夠歌唱。”這成了他銘記于心且遵循至今的演奏準(zhǔn)則。盡管當(dāng)時(shí)程度尚淺,但塔霍還是立刻迷上了肖邦的作品,似乎只有這些音樂(lè)才能為他帶來(lái)演奏的快樂(lè)。老師看出了他的心思,在常規(guī)訓(xùn)練之外,開(kāi)始布置些肖邦的圓舞曲、幻想即興曲等他力所能及的作品,此后也試著讓他彈些肖邦的練習(xí)曲。盡管有時(shí)樂(lè)曲的難度仍超出他所能駕馭的范圍,但年幼的塔霍卻從中享受到演奏的樂(lè)趣,尤其是那個(gè)如“尋寶”般發(fā)現(xiàn)新曲目的過(guò)程。如此獨(dú)到的啟蒙教育方式,加之一切順其自然的成長(zhǎng)環(huán)境,讓學(xué)生時(shí)代的塔霍在音樂(lè)的道路上走得格外順暢。

進(jìn)入巴黎國(guó)立高等音樂(lè)學(xué)院師從莫尼爾(Germaine Mounier)和帕拉斯基維耶斯科(Théodore Paraskivesco)兩位教授后,塔霍仍不時(shí)回到啟蒙老師身邊。每當(dāng)比賽將至,老師都會(huì)帶他到凡爾賽宮走走,或是一起去林間散步,呼吸新鮮空氣。這讓塔霍漸漸體會(huì)到,其實(shí)不只是在鍵盤(pán)上才能練琴,其他許多地方,以及保持身心的健康都有助于琴藝的提高。十九歲那年,塔霍以第一名的成績(jī)從學(xué)院畢業(yè),隨后又在競(jìng)爭(zhēng)激烈的慕尼黑ARD國(guó)際音樂(lè)比賽中獲得第二名。這讓兒時(shí)曾夢(mèng)想成為一位魔術(shù)師的塔霍徹底決定以鋼琴為業(yè)。現(xiàn)在,他不斷通過(guò)十指的“魔力”在琴鍵上喚起樂(lè)曲的生命力,從某些角度來(lái)看,這與“魔術(shù)師”這個(gè)理想似乎還真有些不謀而合。

只是很快這個(gè)剛剛開(kāi)啟職業(yè)演奏生涯的年輕人就經(jīng)歷了一段迷茫的時(shí)期。離開(kāi)學(xué)校后,塔霍沒(méi)有跟隨其他老師學(xué)習(xí),他的音樂(lè)會(huì)合約屈指可數(shù),唱片公司對(duì)他也不是很感興趣。不過(guò),正是這段艱難的時(shí)光,讓他學(xué)會(huì)如何成為自己的老師。同時(shí),這也是他拓展音樂(lè)視野的關(guān)鍵階段,也就是從那時(shí)開(kāi)始,他開(kāi)始與一些志同道合者合作演奏室內(nèi)樂(lè)作品,以此來(lái)了解許多在學(xué)校時(shí)從未接觸過(guò)的曲目。

佳片層出不窮

2001年,塔霍錄制的一張法國(guó)作曲家拉莫的鍵盤(pán)作品專(zhuān)輯為他的事業(yè)帶來(lái)了轉(zhuǎn)機(jī)。拉莫的一些作品,雖為法國(guó)鋼琴家卡扎德絮、馬歇爾·梅耶以及俄羅斯鋼琴家吉列爾斯等老一代大師所喜愛(ài),但由于這些作品原本是為大鍵琴而作,當(dāng)樂(lè)壇掀起一陣“復(fù)古風(fēng)”后,就漸漸消失在鋼琴音樂(lè)會(huì)中。自從塔霍通過(guò)梅耶的錄音走進(jìn)拉莫的世界后,便無(wú)法停止對(duì)這位作曲家的熱愛(ài),他并不認(rèn)為這些作品僅僅是大鍵琴演奏家們的“專(zhuān)利”。他以細(xì)膩的風(fēng)格和獨(dú)特的品位,在拉莫、自己與當(dāng)代聽(tīng)眾間連起一條交流的紐帶。在表現(xiàn)出作品極其優(yōu)美的歌唱性的同時(shí),塔霍也為音樂(lè)注入了清新的氣息。這張繼承了豐富而偉大的法國(guó)鋼琴音樂(lè)傳統(tǒng)的唱片,成了他為公眾所知的一張“名片”,令他在樂(lè)壇大放異彩。

很快,塔霍的巴洛克情結(jié)在庫(kù)普蘭和斯卡拉蒂的音樂(lè)中得以成功延續(xù),他又從中尋得諸多不同于今日的美學(xué)和音樂(lè)觀。據(jù)他所言,在錄完拉莫唱片的第二天,他就自然而然地想彈庫(kù)普蘭。此后,庫(kù)普蘭的《嘀嗒鐘》成為了他每次音樂(lè)會(huì)返場(chǎng)時(shí)的必彈曲目。若干年后,他以這首樂(lè)曲為核心,從庫(kù)普蘭為大鍵琴所作的一系列作品中挑出十九首最富有鋼琴性格的樂(lè)曲,灌錄成了唱片。作為一位鉆研巴洛克音樂(lè)的專(zhuān)家,塔霍能讓這些作品在鋼琴上獲得極佳的詮釋。他認(rèn)為庫(kù)普蘭雖是巴洛克時(shí)期的作曲家,其音樂(lè)所呈現(xiàn)的色彩卻非常現(xiàn)代。他指尖的庫(kù)普蘭,有優(yōu)雅的詩(shī)意、活潑的舞蹈,亦有低聲的細(xì)語(yǔ),情緒豐富生動(dòng)。那鮮活亮麗的音色、明快流暢的律動(dòng),更讓音樂(lè)折射出如水晶般的多彩光芒。這份錄音也將塔霍的音樂(lè)事業(yè)推向了一個(gè)新的高峰。

較之拉莫與庫(kù)普蘭,斯卡拉蒂對(duì)于鍵盤(pán)演奏的要求更多也更高。如果說(shuō)前兩位作曲家在各自的音樂(lè)中更多凸顯出美與趣味,那么斯卡拉蒂的奏鳴曲除了這些,還給予了詮釋者更大的空間,要求他們充分發(fā)揮自己的想象力。塔霍在他的《斯卡拉蒂奏鳴曲集》中排出一套快慢相間的曲目。面對(duì)抒情的奏鳴曲,他通過(guò)盡可能豐富的音色與表情處理,讓音樂(lè)充滿(mǎn)靜謐的安詳和詩(shī)意的美感。而他演奏的那些靈巧輕盈的奏鳴曲則充滿(mǎn)戲劇效果,從中我們不僅能聽(tīng)到他在鍵盤(pán)上再現(xiàn)出猶如吉他的和弦組合、空弦聲響、拍打音箱般的音效,也仿佛感受到了木笛、花鼓、圓號(hào)、琉特琴等樂(lè)器輪番上陣的效果,好不熱鬧。不同于霍洛維茨的敏感,也有別于哈斯姬爾的古樸,塔霍讓這些古意盎然的作品煥發(fā)出屬于這個(gè)時(shí)代的新聲。

如此深刻的巴洛克情結(jié),讓塔霍總能從一些作曲家身上找到與拉莫和庫(kù)普蘭的聯(lián)系,而他在巴洛克時(shí)期之外的那些核心曲目,無(wú)論是肖邦還是拉威爾,也都未偏離庫(kù)普蘭這條主軸。尤其是塔霍自幼喜愛(ài)的肖邦,在他看來(lái)這位音樂(lè)家在觸鍵、指法、左手的運(yùn)用、分解和弦等方面都與庫(kù)普蘭相似。肖邦與塔霍間的關(guān)系也是如此密切,每當(dāng)塔霍可以選擇練習(xí)的曲目時(shí),隨手拿起的一定是肖邦的樂(lè)譜。他曾表示:“與很多人第一次見(jiàn)面時(shí),我喜歡拿肖邦作為一個(gè)拉近彼此距離的話題。”這在他與聽(tīng)眾之間,又何嘗不是如此呢?

不少愛(ài)樂(lè)者最初便是通過(guò)塔霍的一張《肖邦的私密日記》與他初識(shí)。此前,他錄制的肖邦《前奏曲》與《圓舞曲》兩張專(zhuān)輯已讓他贏得法國(guó)“金音叉”大獎(jiǎng)。在《肖邦的私密日記》這張收錄敘事曲、幻想曲、瑪祖卡、夜曲、即興曲等多種體裁的唱片中,塔霍毫無(wú)保留地道出自己對(duì)肖邦的一往情深。他坦言,自己在肖邦的作品演奏詮釋方面一定程度上受到了以拉赫瑪尼諾夫、佩拉穆特等前輩大師為代表的浪漫主義演奏風(fēng)格的影響。通過(guò)他的觸鍵、踏板、歌唱性的風(fēng)格,以及對(duì)旋律和速度的雕琢等,我們也不難尋見(jiàn)他對(duì)浪漫主義傳統(tǒng)的繼承。就像他的斷句是非常典型的法式作風(fēng)一樣,對(duì)于彈性速度的運(yùn)用他也并不強(qiáng)調(diào)標(biāo)新立異。只是相比前輩,他在這里的情感流露像是被裹上了一件理性的外衣,音樂(lè)中的情緒再?gòu)?qiáng),都會(huì)被他以理性的結(jié)構(gòu)主導(dǎo)。那是有所取舍的奔放,而非在酒酣耳熱或滿(mǎn)懷傷感時(shí)的絮語(yǔ)。這樣的肖邦,聽(tīng)似有些平鋪直敘,卻又健康、自然。如此風(fēng)格,或許依舊源自塔霍的那份巴洛克情結(jié)。

將鋼琴“請(qǐng)出家門(mén)”

這些年,塔霍一直都以敏銳而獨(dú)到的眼光在浩瀚的鋼琴作品中挑選適合自己的曲目,而那富有個(gè)性的演釋?zhuān)沧屗谕兄酗@得格外耀眼,不僅唱片屢獲佳績(jī),世界各地的演出邀約也不斷涌來(lái)。然而,正是這樣一位事業(yè)如日中天的音樂(lè)家,現(xiàn)在居住的家中卻沒(méi)有一架鋼琴。早在十多年前,塔霍便將自己的鋼琴請(qǐng)出家門(mén)。對(duì)此他解釋道:“有鋼琴在側(cè),我每分每秒都忍不住想觸碰它,無(wú)法過(guò)正常人的生活。”

為了將自己從中“解救”出來(lái),有很長(zhǎng)一段時(shí)間,塔霍選擇了一種“游牧民族”式的練琴方式。他常隨身攜帶著一串不同朋友家的鑰匙,通常會(huì)在登門(mén)練琴的前一天與朋友預(yù)約。當(dāng)他去練琴時(shí),主人便會(huì)體貼地暫時(shí)消失,為他提供更安靜的空間。顯然,塔霍很享受如此獨(dú)特的方式,這不僅能讓他在練琴時(shí)與平日習(xí)慣的私人生活環(huán)境完全隔絕,且不同的鋼琴和地點(diǎn)也總能給他帶去不同的想象,而有時(shí)更因練琴地點(diǎn)與練習(xí)作品間的某些聯(lián)系,瞬間拉近了他與音樂(lè)的距離。譬如,當(dāng)彈奏肖邦的作品時(shí),塔霍就盡量“打擾”他住在巴黎第九區(qū)的朋友,因?yàn)槟莾涸切ぐ钤诎屠璧穆淠_點(diǎn),住過(guò)的房子多達(dá)二十多處。“每當(dāng)我彈奏時(shí),就會(huì)想象肖邦走在附近的情景,頓時(shí)感覺(jué)特別親近。”塔霍如是說(shuō)。

幾年前,在邁克爾·哈內(nèi)克執(zhí)導(dǎo)的影片《愛(ài)》中,塔霍首次“觸電”,本色出演片中喬治與安妮這對(duì)退休音樂(lè)教授夫婦的學(xué)生亞歷山大一角。盡管他在其中的戲份不過(guò)八分鐘,但隨著影片先后摘獲戛納國(guó)際電影節(jié)的最高榮譽(yù)——金棕櫚獎(jiǎng)以及奧斯卡最佳外語(yǔ)片獎(jiǎng),塔霍帥氣的形象與優(yōu)雅的氣質(zhì)更為大眾所知,走在街上不時(shí)會(huì)被人認(rèn)出。他的琴聲,也始終伴隨著這部音樂(lè)題材的影片,舒伯特、貝多芬和布索尼改編的巴赫作品成為該片重要的組成部分。這些都是塔霍與哈內(nèi)克共同商定的結(jié)果。其中尤以舒伯特的樂(lè)曲和故事的過(guò)往有著密切聯(lián)系,有一種失落的天堂般的感覺(jué)。只是對(duì)于導(dǎo)演而言,靜謐有時(shí)比聲音更重要,所以觀眾在影片中很難聽(tīng)到完整的演奏。不過(guò),較之這次“觸電”的經(jīng)歷,塔霍仍希望大家能從音樂(lè)中去認(rèn)識(shí)自己,因?yàn)槟遣攀钦嬲乃?/p>

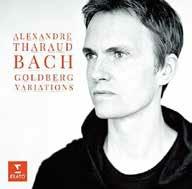

巴赫的《哥德堡變奏曲》堪稱(chēng)鍵盤(pán)藝術(shù)史上的一座里程碑,令鋼琴家們望而生畏,但塔霍卻對(duì)它心向往之,視其為自己的“人生之曲”。在經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的準(zhǔn)備,甚至為此停止九個(gè)月的公演后,他終于將自己對(duì)這部杰作的感悟呈現(xiàn)在音樂(lè)會(huì)和唱片中。在塔霍的演奏中,我們不難感受到,他始終以一份虛懷若谷的態(tài)度在尋找與巴赫音樂(lè)間的共鳴,這也令他的詮釋既注重作品本身嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕Y(jié)構(gòu),又不時(shí)閃現(xiàn)出即興的靈光,在理性和感性間實(shí)現(xiàn)了完美的平衡。不過(guò),即便如此,塔霍仍感嘆每次演奏完這部作品后都會(huì)有新的發(fā)現(xiàn),覺(jué)得自己到了一個(gè)新階段,但下一場(chǎng)演出又是另一個(gè)階段,永無(wú)止境。“《哥德堡變奏曲》改變了我。以前我總希望能夠盡可能多地彈些作品,把所有想彈的樂(lè)曲都彈了,直到學(xué)習(xí)了《哥德堡變奏曲》之后,我明白了專(zhuān)注于少數(shù)作品,把生命全然灌注其中,或許是更令人滿(mǎn)足的事。”如今的塔霍,正向著他藝術(shù)生涯中又一個(gè)全新的高峰攀登。