從“協作”到“合作”:農村社會治理中的政社共治模式創新趨向

□伲永貴

[內容提要]新世紀以來,隨著科學技術的突飛猛進,經濟社會快速發展,各種風險因素急劇增加,農村社會進入高度復雜性、高度不確定性的后工業化階段。近年來農村中的生態環境污染和公共服務不足等問題凸現,政府與社會各方合作共治成為必要。然而,農村治理實踐表明:在高度復雜性、高度不確定性的條件下,政府行政主導的協作治理模式并不能取得理想的效果,需要轉變為主體平等的合作治理模式。構建互信合作治理模式,不僅需要樹立平等共享的理念,健全制度體系,還需要完善合作機制,大力促進社會組織發展。

新世紀以來,科學技術突飛猛進,經濟社會快速發展,農村社會發生深刻變化,利益訴求更加多樣,各種風險因素急劇增加,農村社會進入高度復雜性、高度不確定性的階段,生態環境污染、公共服務不足和拆遷補償等問題不斷涌現,政府與社會各方合作共治成為必要。十八大報告指出,加強社會治理制度建設,完善“黨委領導、政府負責、社會協同、公眾參與、法治保障”的社會治理體制,提高社會治理社會化、法治化、智能化、專業化水平。在農村社會治理實踐中,政府與社會組織關系表現為“協作”,社會組織只是邊緣化的“配角”。由于政府控制準入權和資源,社會組織基本依附于政府,使得其缺乏靈活性和積極性,參與合作空間狹小,導致合作治理狀況并不理想,農村社會治理問題依然嚴峻。習近平總書記在十九大報告中提出,實施鄉村振興戰略,構建共建共治共享的社會治理格局,為農村社會治理模式變革指明了努力方向。結合我國農村社會實際情況,分析社會治理中政府與社會組織合作內在規律,探討雙方共治模式變革趨勢,不僅具有重要的理論價值,還具有較強的現實意義。

一、理論闡釋:協作治理與合作治理的內涵分析

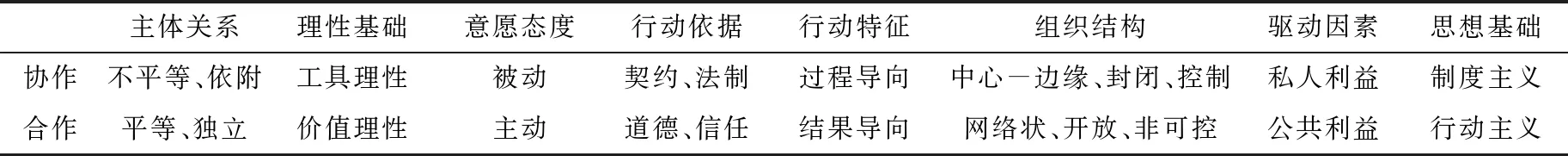

關于“協作”與“合作”的內涵,學術界并沒有一致觀點,“協作”、“協同”和“合作”經常混用,影響了理論的發展。在《說文解字》中,“協”解釋為“從劦從十”,其意思是“齊心發力”,而“合”的解釋是“從亼從口”,也就是“一人一口”之意,則暗含“平等”的意蘊,可見“協作”與“合作”在詞義上也存在差別。在《朗文當代高級英語辭典》中,“協作”為“Collaboration”,英文釋義為“when you work together with another person or group to achieve something, especially in science or art”,意義是“與別人或組織一起工作(主要指科學與藝術領域);而“合作”為“Cooperation”,英文釋義為“when you work with someone to achieve something that you both want”,意思為“為了共同目標一起工作”。可見,在英語中“協作”強調工作過程的配合參與;而“合作”強調工作中的目標價值一致性,兩者意義也不同。通過梳理研究學界觀點,尤其在借鑒張康之教授的觀點基礎上,本文嘗試比較了“協作”與“合作”的區別(見表1)。

表1 “協作”與“合作”內涵比較分析表

作為社會行動,在主體結構模式上,協作的組織結構是中心——邊緣結構,不具有平等性,組織系統是封閉的,信息交流是單向線性的,協作也是可控制的;而合作的組織體系是網狀開放的。這種治理體系不再謀求穩定性,而是謀求靈活性,隨時根據即時條件開展合作,因而是非控制的。從行動的特點看,協作強調過程導向,共同行動是被動的;而合作則強調目標導向,開展合作行動是出于自愿。“合作與協作的根本區別就在于:合作首先是一種社會生活形態,其次才是作為這種生活形態構成部分的人際關系及其行動,而協作則單純是從屬于個人利益追求的行動。合作在結果上必然導致合作各方的互惠互利以及社會整體利益的增益,但是,協作卻不將此作為目標。”[1]

近些年,隨著治理理論的興起,“治理”與“協作”和“合作”相結合,形成了兩種治理模式。作為治理模式的一種,協作治理屬于參與治理的范疇,政府是主導者,而社會組織則是參與者,協助政府的治理行動。合作治理雖然也有參與治理的意思,但是更強調主體之間的平等性、互補性和共享性;換言之,政府與社會組織是平等的合作者,雙方開展治理行動是為了實現共同的目標。從深層次看,協作治理的基礎是工具理性,治理行動的展開遵循命令、契約和法制,其思想基礎更多依據制度主義路線;而合作治理的基礎主要是價值理性,治理行動主要得益于道德規范的引導,其思想基礎主要體現行動主義風格。比較而言,合作模式具有更大的靈活性,更加適應高度復雜性和高度不確定性的風險狀況。以信任為契機的合作治理范式強調政府與社會力量的平等合作,通過構建網狀模型實現合作收益的最大化,是對協同治理的再次發展與升華,是更加符合現今國際社會的一種治理范式。[2]

二、現實審視:現階段政府與社會組織協作治理面臨的困境

近些年來,隨著我國經濟社會持續發展,城鎮化的快速推進,農村社會發生深刻變化,利益訴求更加多樣且相互交織,各種社會矛盾迸發,諸多高度不確定性風險因素無法預料,鄉村治理面臨前所未有的巨大挑戰。面對日趨復雜的鄉村社會治理環境,政府與社會組織進行了有意義的協作治理行動,但是由于多種因素的影響,這種治理模式在現實中遭遇不少困境,無法達到預期效果。總體看來,政府與社會組織在鄉村社會協作治理的困境主要體現在兩個方面。

(一)政府主導作用無法應對農村高度復雜性問題的挑戰

由于傳統官本位思想和建國后計劃管理體制的影響,政府仍然是農村社會治理中的主導力量,社會組織只是協從力量,在一些農村地區,社會組織極少,民眾參與治理意識薄弱,大小事務全由政府做主。在一個時期,政府依靠強大的資源動員能力和行政權力能夠有效處理農村社會問題,但是隨著經濟社會的發展,農村社會情況變得高度復雜和高度不確定性時,政府就顯得力不從心了。當它要獨立創造那么多發條并使它們發動的時候,其結果不是很不完美,就是徒勞無益地消耗自己的精力。”[3]其實,現在農村社會處于轉型時期,利益多元化明顯,宗族力量交錯鄉里,社會矛盾錯綜復雜,社會治安、貧困幫扶、生態環境和留守兒童等問題依舊突出,長期困擾農村社會持續健康發展。另一方面,隨著農村生活水平的逐步提高,人們的需求更加多樣,農村公共事務管理任務愈加繁重。諸多事實表明:面對高度復雜化的農村社會治理條件,政府主導下協作治理模式并不能取得理想效果,政府的“強力量”無法有效應對日漸增多的問題挑戰。近幾年,農村偷盜和詐騙等案件多發,從一個方面反映出政府主導作用的式微。以阜陽市為例,2010年全市人民調解糾紛為38360件,到2015年增長到69397件,2016年則又增加到83782件(資料來源:《阜陽市2017年統計年鑒》載于阜陽市統計局官網)。農村公共事務的急劇增加和對公共權力的壟斷,增加了政府運行的成本,也使得政府治理的“失靈現象”不斷涌現,同時也削弱了政府的公信力。“政府的行政主導和龐大的資源動員能力,確實對村民自治的初始制度化提供了基本的保障,但這種力量在缺乏農村社會自治能力有效發育的背景下,產生了很多社會管理中的負面作用。”[4]

(二)社會組織不能充分發揮參與社會治理的作用

社會組織是公共精神倡導者、公共服務提供者和公共政策參與者,是黨和政府聯系人民群眾與市場經濟的橋梁和紐帶。社會組織密切聯系基層大眾,熟悉農村社會情況,提供多元化的公共服務,通過非營利性、志愿性等運行方式積極發揮社會調節功能,與政府形成社會功能互補和社會價值互補,維護良好的社會秩序。[5]但是,在協作治理模式下,政府處于中心主導地位,控制著社會資源的分配,而社會組織只是配角,只是協助政府行動,缺乏決策的話語權,活動空間狹小。從實際情況看,社會組織不能充分施展治理作用,主要體現在以下幾個方面:其一,社會組織的數量不足。一定數量的成熟的社會組織存在是協助政府治理的前提與基礎。但是,在我國許多農村地區,尤其中西部農村,社會組織發展非常滯后,參與社會治理的社會組織非常之少。資料顯示:阜陽市太和縣擁有170多萬人口,但是截止到2016年底,全縣只有社會組織327個,其中社會團體69個,民辦非企業單位258個(資料來源:《太和縣民政局2016年工作總結及2017年工作計劃》,太和縣民政局官網),顯然與社會治理需求不相適應。其二,社會組織參與治理缺乏有力支持。從本質上講,合作治理在于共享裁量權。但是,由于缺乏政府授權,社會組織在農村參與治理活動時常常遭遇尷尬局面,合法性受到質疑,影響了治理效果。再有,作為非營利性的社會組織在開展治理活動時,由于缺乏必要的經費支持和物質手段,也很難取得理想績效。調查發現,作為全國社會組織發達地區的溫州,像“壹加壹”和“綠眼睛”等許多社會組織大都面臨活動經費困難問題。其三,一些社會組織參與農村社會治理意識不強,缺乏主動性。有些社會組織甘當被動的“協助者”,認為社會治理是政府份內之事,自己只是配合行動,參與治理的積極性不高。社會組織自我管理不力,制度不完善,組織性不強,責任意識淡薄,也影響了與政府的集體共治效果。

三、策略選擇:構建政府與社會組織互信合作模式的有效路徑

(一)重塑平等合作理念,奠定政府與社會組織共治的思想基礎

從上文分析可以看出,政府主導下的協作治理模式不能適應新時代我國農村社會發展需要,需要轉變為政府與社會組織平等互信的合作治理模式,而有效實現治理模式轉變的根本在于思想理念的轉變。理念是行動的先導,價值理念的狀況決定著政府與社會組織合作治理的效果。一方面,政府部門要更新觀念,擯棄官本位舊思維和權力至上的等級思想,消除中心地位意識,堅持以人為本的服務理念,樹立互信合作精神,以平等主體之態度對待社會組織,容納社會組織的不足。政府要學會和社會組織分享權力,將社會組織作為社會管理的重要合作伙伴,而不僅僅是把它當作管理的對象。[6]政府還要簡政放權,積極優化機構職能,把“應該管、管得了、管得好”的事務管好,社會能解決的事情盡量由社會做,充分發揮社會的調節作用,真正實現“強而小”的有限政府。另一方面,社會組織也要換位思考,走出“配角”思維模式,強化互信合作意識,增強社會責任感,勇于擔當,以主人翁精神積極投身農村社會治理實踐,不斷提高業務水平,學會與政府部門協調合作。

(二)完善合作機制,提高政府與社會組織共治水平

合作機制是政府與社會組織合作共治中各種措施和具體環節及方式的總稱。高效合理的合作機制是政府與社會組織合作共治的基礎。首先,要建立健全利益協調機制、信息共享機制和責任分擔機制等。要明確合作治理中政府與社會組織的權限和責任,厘清利益關系,完善利益協商、協調和補償等工作,構建交流高效及時的信息機制,提高合作共治的有效性。其次,要積極探索授權治理、購買服務、委托代理、契約外包等合作方式。要根據農村社會治理需要,因地制宜地靈活采取多樣化的合作形式。只要有利于促進農村振興,有助于推進農村治理現代化,一切符合法律的辦法都可以用。例如,溫州地區知名公益組織“壹加壹”通過購買服務等形式與蒼南縣防汛辦、人防辦、應急辦、民政局、氣象局、土地局等多個政府部門開展合作,參與服務項目涉及應急救援、森林防火和河水污染治理等內容。最后,充分利用現代信息技術,構建政社合作平臺。利用微博、微信等現代媒介,建立政府與社會組織合作平臺(如網站、公眾號和QQ群等),政府可以及時發布政務信息,征求決策意見,社會組織也可以通過平臺反映問題,提出對策和建議,不斷提高合作治理效果。

(三)健全制度體系,保障政府與社會組織合作共治有序發展

“制度問題更帶有根本性、全局性、穩定性、長期性。”[7]制度能夠明確各方責權利,厘清利益關系,有助于促進有效合作,促進農村治理現代化的重要基礎。美國學者W.理查德.斯科特認為,“制度包括為社會生活提供穩定性和意義的規制性、規范性和文化—認知性要素,以及相關的活動與資源。”[8]為此,可以從規制性制度、規范性制度和價值認知等方面考慮健全制度體系。首先,逐步建立健全法規制度體系。一方面,國家宏觀層面要加強頂層設計,建立完備的法制體系,針對政府與社會組織合作治理方面出臺專門法律,對社會組織參與農村社會治理的權利、義務、地位、范圍等作出明確規定,實現政社合作共治的規范化、法制化和有序化,進而推動農村振興發展。如出臺政府購買公共服務方面的法規等;另一方面,各個地方要根據本地區社會發展情況,制定科學合理的政策制度,積極創建有利于政府與社會組織合作的制度環境。其次,要強化誠信建設,加強社會公德和職業道德等道德規范建設,提高社會民眾的思想覺悟,激發參與社會治理的熱情,積極營造樂于奉獻的社會氛圍。

(四)積極培育和支持社會組織健康發展,有效提升承擔社會治理功能

社會組織的志愿性和公益性能夠吸引更多公民關注和參與社會管理,具有良好的社會動員能力和資源整合能力來推動社會問題的解決。[9]十九大報告指出,加強社區治理體系建設,推動社會治理重心向基層下移,發揮社會組織作用,實現政府治理和社會調節、居民自治良性互動。從合作治理而言,發展基層非政府組織也是發展基層社會力量的有效途徑。目前,我國社會組織發展嚴重滯后,這一現象在中西部農村地區尤為突出。首先,政府要培育、支持和幫扶農村社會組織成長與發展。政府要完善政策制度,創造環境,降低準入門檻,鼓勵支持熱心社會公益的人士發起、成立社會團體,并在資金、場所和人力等方面幫扶,積極推進社會組織孵化平臺建設,促進社會組織有序發展。如溫州市大力支持社會組織發展,截至2017年底,全市登記社會組織8443家(其中社會團體3553家、民辦非企業單位4838家、基金會52家),有效促進了當地農村社會治理現代化(資源來源:《溫州市民政局2017年工作總結》,溫州市民政局官網)。當然,由于我國農村社會環境的特殊性,為了防止不良因素影響,政府還需要對社會組織進行監督。其次,社會組織自身也需要強化自律意識,樹立法治理念,加強自我管理、自我約束和自我學習,不斷提升參與社會治理的能力。