溫儒敏:有什么樣的教材,就有什么樣的國民

崔雋 王璋璋

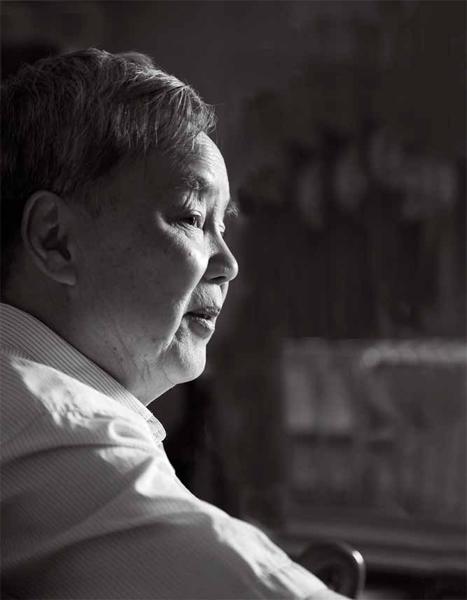

2019年9月,溫儒敏在北京家中接受本刊記者采訪。(本刊記者 侯欣穎 / 攝)

“我脾氣有時候也挺倔的。”73歲的溫儒敏坐在《環球人物》記者面前,說話慢悠悠的,聊起最近一件讓他略微頭疼的事——有人反映說,統編教材中的一位俄羅斯詩人“不愛國”,選入課文不合適。對此,溫儒敏覺得這種判斷過于簡單粗暴,可又不得不花時間認真解釋:“事實上,這篇課文不存在那些問題。經過了幾十輪評審,課文的政治立場和思想藝術都得到認可,不能因為沒有說服力的理由就隨意撤換。”

這天中午,溫儒敏在廚房忙著打電話請幾位專家對這篇課文做出評價,寫個說明。“結果一不留神,炒糊了菜。”說到這兒,溫儒敏笑著捋了捋白發,嘆了口氣。采訪中途,有兩通電話打了進來,其中一位是兒童文學家曹文軒,他也參與了教材編寫。兩人就此事快速討論了一番。

這種忙碌始于2012年,溫儒敏被教育部選聘為中小學語文統編教材總主編。他曾在書中寫道:“有什么樣的教材,就有什么樣的國民。”原本潛心文學研究的北大中文系教授開始和瑣碎繁雜的事務打交道,有時還要站在輿論場的風口浪尖。

2019年秋季開學,統編語文教材已經覆蓋全國小學和初中全年級課堂。

我們的采訪剛好趕上了9月開學季。在這個新學年,統編語文教材已經覆蓋了全國小學和初中全年級課堂,并在上海、北京、天津、山東、遼寧、海南6個省市的高中試點推行。溫儒敏說,忙完這件大事,他想回到自己的書齋,靜下心來,再寫點想寫的文章,再做些想做的學問。

“如果只是美文匯集,那編寫教材太容易了”

翻看溫儒敏的微博會發現,人們對教材的焦慮像是一團撥不開的迷霧,需要不厭其煩地澄清和辟謠。他幾次想退博圖清靜,但又始終沒能下決心,因為更多時候還是想溝通和理解。“教材是公共知識產品,特別是語文教材,社會性、實踐性很強,大家都很關心,議論紛紛很正常。歡迎提意見,但反對拿教材炒作。”

2016年,中小學統編語文教材歷時5年編寫完成,隨后溫儒敏又擔任了高中語文教材總主編。在人們的想象中,統編教材是由一個小小的編輯部完成,實際上編寫組核心成員有四五十人,參與過編寫工作的多達百人。

和以前相比,現在編教材更加注重科學性。“我們小時候認字都是隨意的,‘上大人‘化三千,隨便選容易的字讓你寫。現在哪個年級、哪個學段應該掌握多少東西,閱讀達到什么水平,需要科學設置一個坡度。比如說一年級要認哪些字,都要經過字頻、字理、字結構研究,最后挑出300個字來學。”溫儒敏說。

選入教材的課文也發生了變化。小學課文幾乎換了2/3。初中古詩文的體裁更加多樣,從古風、民歌到律詩、絕句、詞曲,從兩漢論文到唐宋古文、明清小品,均有收錄。高中教材還史無前例開設了《鄉土中國》 《紅樓夢》整本書閱讀單元。

“課文很重要,要選中國傳統文化和世界文化中最有代表性的經典。”不過,溫儒敏希望大家明白,選文只是語文教材編寫的一部分。“哪些文章上來,哪些文章下去,牽動著很多人的感情和神經。可如果只是美文匯集,那編寫教材太容易了。”

與之相反,“不容易”體現在教材的每個細微角落。為了幫學生掃除讀魯迅作品的心理障礙,溫儒敏為《藤野先生》的閱讀提示做了修改:“魯迅的作品語言,初讀時可能會感到有些拗口,其實很簡潔、幽默,富于感情色彩。閱讀時宜放慢速度,細細品味。”類似的導語和習題,編寫組會翻來覆去討論,有的章節寫了30多稿。

溫儒敏還記得自己小時候的語文課本。1952年,他剛讀小學,學的是《上學校》《升國旗》《小燕子》,這些課文充滿生活氣息。“也有《毛主席》《分田地》《努力生產》。后來語文更注重配合時代潮流,比如六年級課本中有《北大荒是好地方》《我們是接班人》等。”

改革開放后,部分傳統名篇小步慢跑地回到語文課本。當時舒婷直抒胸臆,談論什么是現代愛情的《致橡樹》也被收入了高中語文。2000年后,“一綱多本”成為常態——劉翔奧運奪冠被寫入上海市小學語文教材;關于航天英雄楊利偉的通訊被節選收入遼寧省語文教材;廣東教材還收錄了經濟學家茅于軾的《市場經濟中新的道德和法治》。可以說,語文教材經歷了多個版本的更迭,為時代變遷留下了獨特的文本注腳。

回憶當年的語文課堂,溫儒敏印象最深的是“小說課”。課上老師帶著大家讀小說,課后他“連滾帶爬”地讀《西游記》,讀到妖怪就多看兩眼,不喜歡的就翻過去,就這樣讀完了《隋唐演義》《薛仁貴征東》一批章回小說。中學時,溫儒敏已經是學校里的文學青年,摸一摸老師書柜上《安娜卡列尼娜》《草葉集》這些名著的書脊,就覺得挺美,既羨慕又向往。當時楊沫的《青春之歌》剛出版,書被一張張撕開貼到布告欄里,他和同學就擠在欄前,一邊讀,一邊熱火朝天地討論。

溫儒敏希望當下的學生也能找到這種“自由閱讀”的狀態,擁有個性化的語文生活,而語文教材就是關鍵的“讀書種子”。除了給學生列出《平凡的世界》《海底兩萬里》《哈利波特與魔法石》等推薦書目,統編語文教材對讀書方法也給了更加清晰的指導,精讀、快讀、猜讀、跳讀,“閱讀速度快一點,閱讀量大一些,懂得信息的選擇與過濾,才能適應這個時代的變化。”溫儒敏說,“說一千道一萬,語文就是教人讀書的。”

“關注語文教育是北大的傳統”

1978年春天,溫儒敏參加了研究生考試。雖然當時他已在廣東韶關基層做了8年秘書,但是做學問、搞研究仍是他心之所向。最終,他被北大中文系錄取,師從中國現代文學泰斗王瑤。