天上人間永思念

白彬彬

夏夜,當你仰望夜空,銀河兩岸兩顆明亮的星隔河相對,位于銀河以西的是織女星,位于銀河以東的是牽牛星。在日復一日、年復一年的凝望中,人們賦予了這兩顆原本客觀的星體以人類的情感,并在中國人富有詩意的想象下,演繹出了一幕感天動地的愛情故事。

七夕傳說的三個發展階段

作為中國傳統節日中最具浪漫色彩的一個節日,眾所周知,七夕節的起源與牛郎、織女的傳說密切相關。作為中國四大傳說之一,牛、女故事的演變過程十分曲折,概而言之,大約可分為以下三個發展階段。

首先,是把織女、牽牛并舉。稽諸史料,牛、女并舉最早出現在《詩經》中,《詩經·小雅·大東》曰:“維天有漢,監亦有光。跂彼織女,終日七襄。雖則七襄,不成報章。睆彼牽牛,不以服箱。” 詩中是說織女星雖然有其名,卻不能織成布匹,牽牛同樣也沒法拉動車箱(“不以服箱”)。聯系《大東》全詩題旨,這里乃是諷刺有名無實,寄寓著作者的怨刺之意。雖然詩歌內容與后來的牛、女傳說毫不相干,但此處卻首次將牛、女二星相提并論,因此值得重視。在《史記·天官書》中同樣記載:“牽牛為犧牲, 其北河鼓。河鼓大星,上將;左右,左右將。婺女,其北織女,天女孫也。” 值得注意的是,這里說“織女, 天女孫”,已經使織女星脫離了單純的星體,賦予了其人格意義,為之披上了一層神話色彩。關于此句,唐代張守節《史記正義》 釋云: “織女,天女也,主果蓏絲帛珍寶。”這一點也與后來七夕慶祝活動中人們擺瓜果于庭院、以五色絲線乞巧有直接關系。雖然牛、女二星開始并舉,但此時他們之間的關系尚不明確。

其二,是將二星夫妻化。在漢魏之際,則出現了二星之間夫妻的記載,這就為故事的繼續發展奠定了基礎。范寧先生認為牛、女為夫婦,可能導源于占星術,和古代農業有關系。傳說織女是天上的水官,而雨水是農作物生長所必需的,所以《文選·洛神賦》李善注引《天官星占》說:“牽牛一名天鼓,不與織女值者,陰陽不和。”在以農業為主的古代中國,人們希望陰陽調和,風調雨順,所以把他們配成了一對。李善還引曹植《九詠》注稱:“牽牛為夫,織女為婦,織女牽牛之星,各處河鼓之旁,七月七日乃得一會。”這里就明確了他們的夫婦關系。

其三階段,隨著故事框架的基本建立,后面的內容就是細節的不斷豐富和完善。《天中記》卷二引梁代殷蕓《小說》云:

天河之東有織女,天帝之子也,年年機杵勞役,織成云錦天衣,容貌不暇整理。天帝憐其獨處,許嫁河西牽牛郎,嫁后遂廢織纴。天帝怒焉,責令歸河東,但使其一年一度相會。

這里交待了牛郎織女結成夫婦以及他們被迫分開的原因。至于在后代民間傳說中,這個故事的內容則變得更加豐富,也愈發富有傳奇色彩。如在廣東潮州地區流傳的情節是,二人被迫分開后天帝下了一道圣旨,命喜鵲前去傳話,令此后二人須各居河之一邊,每七天才準過河相會一次。然而喜鵲在傳話過程中把每七天相會一次誤作每年七月七日相會一次。作為懲罰,每年七夕,喜鵲都要搭成鵲橋供牛女通過。

七夕詩歌的三種情感態度

牛郎織女的傳說因其富有故事性和浪漫主義的悲劇色彩受到文人的普遍喜愛并被付諸吟詠,由此在中國古典詩歌的長河中 ,七夕詩漸漸成為一道獨特而亮麗的風景。而對于七夕傳說,文人騷客們因各自所處時代以及自身的差異,也表現出不同的情感態度。

第一種是對牛女愛情故事的悲慨、感傷與同情,籠統言之,可稱為消極的情感態度。牛女之間本是恩愛的夫妻,然而由于天帝的橫暴干預,不得不被迫夫妻離散,隔河相望,一年只有七夕一晚可以相見,短暫的相見之后又留下了對彼此無盡的思念。這一愛情悲劇引發了不少詩人的慨嘆,此類詩歌的代表作當推《古詩十九首》中的《迢迢牽牛星》:

迢迢牽牛星,?皎皎河漢女。

纖纖擢素手,?札札弄機杼。

終日不成章,?泣涕零如雨。

河漢清且淺,?相去復幾許?

盈盈一水間,?脈脈不得語。

南朝劉勰評價“古詩十九首”曰:“觀其結體散文,直而不野,婉轉附物,怊悵切情,實五言之冠冕也。”(《文心雕龍·明詩》)此詩起二句即不事雕琢,只用“迢迢”“皎皎”兩個疊詞描述牛、女二星,明白如話,典型地體現出了“古詩十九首”“結體散文,直而不野”的特點。接下來的八句詩人則將著眼點全部放到織女身上:“纖纖擢素手,札札弄機杼”二句,“纖纖”描手指細長之態,“素”摹手指白皙之色,“札札”擬織布機工作之聲,借此可以想見織女之勞苦。然雖辛苦織布卻“終日不成章”,原因何在?乃因織女正飽受痛苦的折磨,淚落如雨,心緒難安。詩人接下來將女牛傳說的完整本事隱去,只用“河漢清且淺, 相去復幾許”的輕輕一問,就將全部傳說內容含而不露地呈現出來,并且自然引出了結句“盈盈一水間,脈脈不得語”的無限悲慨。清人陳祚明在《采菽堂古詩選》中分析“古詩十九首”之所以被譽為千古至文,認為在于它們“能言人同有之情也”。所謂“人同有之情”就是指人類所具有的的普遍的情感。具體到此詩,則是“人情于所愛,莫不欲終身相守,然誰不有別離?以我之懷思,猜彼之見棄,亦其常也。夫終身相守者,不知有愁,亦復不知其樂,乍一別離,則此愁難已。……人人讀之皆若傷我心者,此詩所以為性情之物”。

三國時期魏文帝曹丕所作《燕歌行》作為今存最早的一首完整的七言詩,筆致委婉,聲調流利,其結尾四句云:

明月皎皎照我床,星漢西流夜未央。

牽牛織女遙相望,爾獨何辜限河梁?

此詩主人公乃是一位在 秋夜思念著淹留他鄉丈夫的婦女,此四句寫她夜不能寐,仰望星空,卻看到牛郎、織女二星天各一方,于是禁不住發出“爾獨何辜限河梁”的詰問,乃是借他人之酒杯澆己之塊壘,寄寓了對牛女不幸遭遇的深切同情。

再如梁代王筠的《代牽牛答織女》:

歡娛未繾綣,倏忽成離異。

終日遙相望,只益生愁思。

從詩題看,這是一首代言體。所謂“代言體”,就是代他人或他物立言,而本詩所代言的對象乃是牛、女二星中的牽牛星,所答對象則是織女星。既然是“答”,肯定是織女有問在先,至于所問為何,我們從所答中能略窺一二。牛、女二星在經歷了一年的漫長等待之后七夕相會,這本應是極歡喜之事,然而牽牛卻滿臉悲戚,于是織女忍不住相問:“本該歡愉之時,你為何如此悲戚?”于是引出了牽牛的回答:“歡娛未繾綣,倏忽成離異。終日遙相望,只益生愁思。”意思是只因這相會的歡娛是如此短暫,我們還沒來得及互訴思念轉瞬就要分離。分開之后我們只能終日遠遠望向彼此的方向,心中的愁思也將變得更加沉重。此詩中“倏忽”“歡娛”與“終日”“愁思”的對比,令人無限悲慨。宋代詞人晏幾道也為牛女的短暫相會發出過無奈的哀怨,其《鷓鴣天》詞下片云:

歡盡夜,?別經年,?別多歡少奈何天!?情知此會無長計,?咫尺涼蟾亦未圓。

同樣是感慨一夜的歡愉之后卻是一整年的分別,對于這種“別多歡少”的悲劇詞人只能對著蒼天徒喚奈何!南宋范成大更是把這種“別多歡少”的悲劇遞進一層,其《鵲橋仙·七夕》云:

雙星良夜,?耕慵織懶,?應被群仙相妒。娟娟月姊滿眉顰,更無奈、風姨吹雨。

相逢草草,爭如休見,重攪別離心緒。新歡不抵舊愁多,?倒添了、新愁歸去。

由于相逢太過于短暫,因相見而獲得的新歡尚抵不過舊愁,反而平添了許多新愁,詞人于是干脆說“相逢草草, 爭如休見”,細細體味,雖語帶堅決,卻掩蓋不了內心的無限感傷。

第二種是對牛女愛情故事的肯定、嘉許與羨慕,與第一種情感相對應,或可稱為積極的情感態度。此類詩歌中最有名的首推北宋秦觀的《鵲橋仙》:

纖云弄巧,?飛星傳恨,?銀漢迢迢暗渡。?金風玉露一相逢,?便勝卻人間無數。

柔情似水,?佳期如夢,?忍顧鵲橋歸路!?兩情若是久長時,?又豈在朝朝暮暮。

詞人認為天上的牛女二星雖然只有短暫的相逢,但是他們之間情比金堅,相比于人間無數的癡男怨女,反而顯得更加珍貴,由此而發出了“兩情若是久長時,又豈在朝朝暮暮”這一擲地有聲的愛情宣言。正如明人沈際飛所言:“七夕往往以雙星會少離多為恨,而此詞獨謂情長不在朝暮,化腐朽為神奇。”南宋史浩《鵲橋仙·七夕》詞亦曰:

金烏玉兔,時當幾望,只是光明相與。天孫河鼓事應同,又豈比人間男女。

精神契合,風云交際,不在一宵歡聚。乘槎曾得問星津,為我說因緣如此。

在詞人看來,情侶之間最重要的是彼此之間“精神契合,風云交際”,而“不在一宵歡聚”,把這層意思說得更加顯豁明白。

牛女一年一度的相會本來是惹人同情、嘆息的,然而由于現實生活的種種無奈,人間的男女有時被迫長久的分開,甚至連一年一度的相會都成為奢望,于是他們轉而羨慕起牛女來。如曹植《九詠》中就有“目牽牛兮眺織女,交有際兮會有期;磋痛吾兮來不時,來無見兮進無聞”的慨嘆。唐人徐凝《七夕》詩曰:“一道鵲橋橫渺渺, 千聲玉佩過玲玲。別離還有經年客, 悵望不如河鼓星。”趙潢《七夕》與此同一機杼:“烏鵲橋頭雙扇開,年年一度過河來。莫嫌天上稀相見,猶勝人間去不回。”晚唐李商隱也有《七夕》詩,詩曰:“鸞扇斜分鳳幄開,星橋橫過鵲飛回。爭將世上無期別,換得年年一度來。”伉儷情深的夫妻,卻因生死殊途而永無再見的可能。對比牛郎織女的七夕團圓,飽受幽冥懸隔之苦的詩人禁不住黯然神傷。近人張采田分析此詩云:“此亦感逝作。無期之別,年年棖觸, 情何以堪!讀之使人增伉儷之重。”如果說李商隱企慕牛、女相會是因為死別,那么到了宋人李綱那里則是因為生離,其《七夕》詩云:“銀河清淺界煙霄,欲渡何須烏鵲橋。今我去家千里遠,卻憐牛女會今宵。”詩人因去家千里不得與家人相聚,所以轉而羨慕起牛女今夕得以相會了。

第三種情感,與前兩類的情感態度不同,在古代七夕詩歌中還有一類可稱為理性反思的態度,或是認為七夕故事荒誕不經,或是借此諷喻時世,這在好做翻案文章的宋人筆下尤其明顯。

“詩圣”杜甫對牛女之事即有自己獨特的看法,其《牽牛織女》詩首八句曰:“牽牛出西河, 織女處其東。萬古永相望,七夕誰見同?神光靜難侯,此事終蒙朧。颯然精靈合,何必秋相逢? ”仇兆鰲《杜詩詳注》卷十五評此詩曰:

此因織女而及夫婦,見人情不可以茍合。女子待嫁,未免憂心忡忡,但以禮律身,唯勤織作而已。蓋夫婦之道,通于君臣,臣以失節,則君將不容矣。婦一失身,則夫將見絕矣。故知大而仕進,小而婚配,皆當出于至公也。牛女渡河,說既荒唐,舊俗語乞巧,愿涉私情,故以夫婦人倫之道諷諭世人。

可見杜甫在此是借吟詠牛女之事寄托了自身的儒家倫理觀念,乃有微言大義存焉。他的這種懷疑的態度在宋人那里則得到進一步發揮,如邵雍《秋懷》三十六首之九云:

周詩云娶妻,《周易》云歸妹。

七夕世俗情,乞巧兒女態。

日暮云雨過,人謂牛女會。

云雨本無蹤,牛女豈相配?

在邵氏看來,天上的云雨本是來無影去無蹤的,既然如此,牛女二星豈能如人間夫妻相配?強至《七夕》云:

七月七日暑氣徂,此夕何夕樂且娛。

世傳牽牛會織女,雨洗云路迎霞車。

初因烏鵲致語錯,經歲一會成闊疏。

牛女怒鵲置諸罪,拔毛髠腦如鉗奴。

星精會合不可詰,我疑此說終誕虛。

尾二句詩人認為牛女七夕相逢既然無法詳細追究,自然是荒誕不經之說。

七夕節有乞巧的風俗,女子們往往會在七夕之夜向織女星祈禱,請求織女賜予她們一雙巧手,職此之故,七夕節又被稱為乞巧節。然而五代時期的楊璞卻一反乞巧之本意,寫下這樣一首《七夕詩》:“未會牽牛意若何,須邀織女弄金梭。年年乞與人間巧, 不道人間巧已多。”意謂這世間已經充滿了太多的機巧,既如此為什么還要年年乞巧呢?很顯然乃是寄寓著詩人譏誚和憤憤不平之慨,有諷世之意。強至《七夕》亦云:“星如有巧更可乞,益恐薄俗難持扶。我愿星精遺人拙,一變風化猶古初。”詩人跳出窠臼,由乞巧轉而乞拙,其目的是希望這個日益澆薄的世道能夠變得像太古之初那樣古樸真淳。

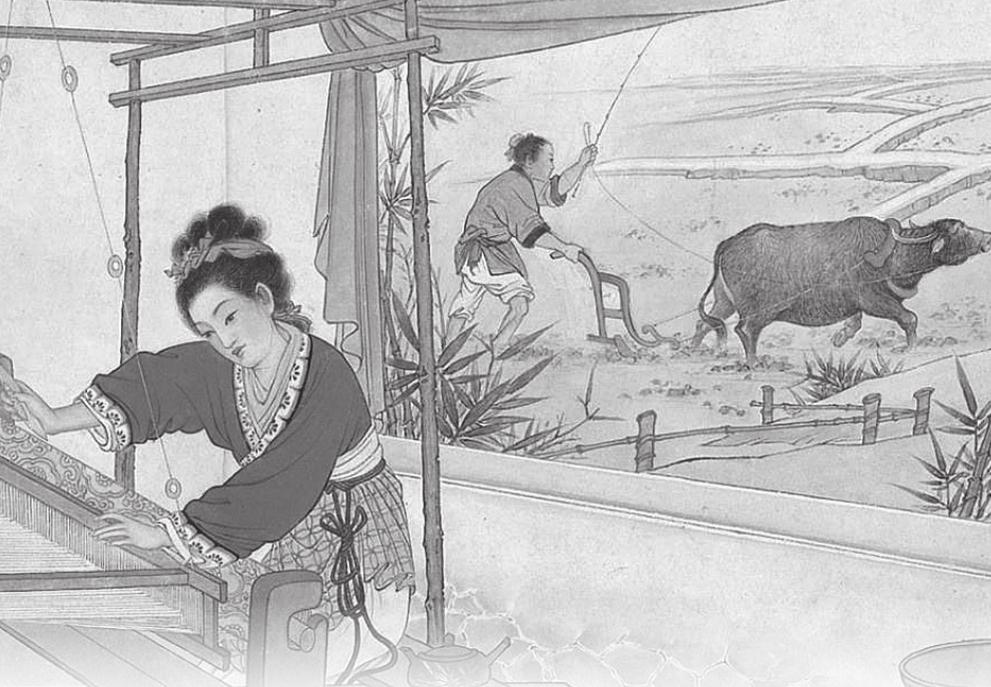

在中國古代,由于自給自足的小農經濟長期占據社會的主流,男耕女織也就成為了最常見的家庭勞動分工,因此也具有最廣泛的代表意義。牛郎織女的傳說典型地體現了中國古代男耕女織的家庭基本機構,成為富有中國特色的故事傳說。在文人的筆下,七夕或用來寄托對于堅貞美好愛情的向往,或用以反襯天各一方的無奈,或借以諷喻世事、寄托感慨,展現出豐厚的文化內涵,值得我們細細品賞涵詠。

(作者系文學博士,商務印書館編輯。)