中國文化的世界性意義

——以啟蒙思想與中國文化關系為視角* #

張西平 北京外國語大學

梁啟超當年在談到中國歷史的研究時曾說過,根據中國的歷史發展,研究中國的歷史可以劃分為:“中國的中國”“亞洲的中國”以及“世界的中國”三個階段。所謂“中國的中國”,這一研究階段是指中國的先秦史,自黃帝時代直至秦統一。這是“中國民族自發達自競爭自團結之時代”。所謂“亞洲之中國”的研究階段,是為中世史,時間是從秦統一后至清代乾隆末年。這是中華民族與亞洲各民族相互交流并不斷融合的時代。所謂 “世界之中國”的研究階段是為近世史。自乾隆末年至當時,這是中華民族以及亞洲各民族開始與西方民族交流并產生激烈競爭之時代。由此開始,中國成為世界的一部分。

梁公這樣的歷時性劃分雖然有一定的道理,但實際上中國和世界的關系是一直存在的,盡管中國的地緣有一定的封閉性,但中國文化從一開始就不是一個封閉的文化。中國和世界的關系,亦不是從乾隆年間才為肇始。中國文化在東亞的傳播,如果以漢籍傳入為起點已有一千多年,中國和歐洲的關系也可追溯到久遠年代,在漢書中已經有了“大秦國”的記載,而早在希臘拉丁作家的著作中也開始有了關于中國的記載,雖然在地理和名稱上都尚不準確。我曾將西方對中國的認識劃分為“游記漢學階段”“傳教士漢學階段”和“專業漢學階段”,雖然這樣的劃分有待細化,但大體說明歐洲人對中國認識的歷史進程。這說明中國文化從來就不是一個地域性的文化,它不僅在東亞文化發展中有著重要的影響,而且在西方文化的發展中也一直扮演著重要角色。因此,對中國文化價值的研究不僅可以從其內在的邏輯出發加以闡述,也可以從其在世界范圍的影響角度展開研究。實際上在世界范圍內梳理中國文化外傳的歷程與影響是中國文化的歷史本質所要求的,唯有此,才能真正揭示中國文化的世界性意義。

在中國與西方的文化關系中最重要、也最有魅力就是17—18世紀中國文化西傳所引起的歐洲“中國熱”和對啟蒙運動產生的重要影響,這是“研究中西關系史上一段最令人陶醉的時期,這是中國和文藝復興之后的歐洲高層知識界的第一次接觸與對話”。這段歷史最能清楚地顯示出中國文化的世界性意義。

對這段歷史的研究有三個關鍵性的問題:第一,17—18世紀時,中國古代文化典籍傳到歐洲了嗎?第二,歐洲的思想家們閱讀到這些書后,產生社會影響了嗎?最后,為何中國文化會對近代歐洲的文化思想史上最重要的啟蒙運動產生了影響?

一、中國文化經典的西傳

我們首先回答第一個問題。“禮儀之爭”是17—18世紀中西文化交流史上最重要的事件。這個事件最后導致了中國清朝政府和羅馬教廷的直接對峙,成為歐洲和中國之間的重大外交事件。

這一事件首先發生在耶穌會內部,隨后逐步演化為來華傳教士的各個修會對中國傳教策略的爭論,它在本質上是歐洲天主教文化第一次面對中國文化時所產生的宗教性困惑和一種文化理解的碰撞,在爭論問題的內容上是一個純粹傳教學的問題或者說是一個純粹的文化問題。在爭論的范圍上雖然也有中國教徒參與,但實質上是一個羅馬教會的內部問題,爭論的根源也在歐洲教會內部。當爭論演化為一個歐洲文化史和思想史問題時,這場爭論基本已與中國沒有太大關系了,中國只是作為一個文化的“他者”參與了歐洲文化與思想的進程。

“禮儀之爭”最大的受益者是歐洲思想和文化界,由于各修會都要為自己的傳教路線辯護,耶穌會要向歐洲說明他們的“合儒易佛”是正確的傳教路線,這樣對儒家經典的翻譯以及對中國文化的介紹就成為各個修會的重要內容。“受爭論雙方影響,歐洲本土自17世紀末掀起一場大規模介紹中國禮儀,介紹中國哲學與宗教,介紹中國歷史與文化的著作,這可以說是歐洲文化思想界全面關注和認識中國的起點。”這真是歷史的吊詭,或許是黑格爾(G.W.F.Hegel,1770—1831)所說的“理性的狡黠”。來華耶穌會士遠渡大洋,來到中國,是為了福音東傳,使中華民族皈依天主教。沒想到,無心插柳柳成蔭,“禮儀之爭”卻使這些傳播福音的來華傳教士變成了中國文化西傳的主力軍,成為儒家經典的翻譯者和介紹者,從而成為中國文化向歐洲傳播的橋梁。后世的歷史學家在評判來華耶穌會士的歷史作用時,甚至認為他們在“中學西傳”的功勞比在“西學東漸”上的功勞還要大,這恐怕是利瑪竇為代表的來華耶穌會士們萬萬沒有想到的。

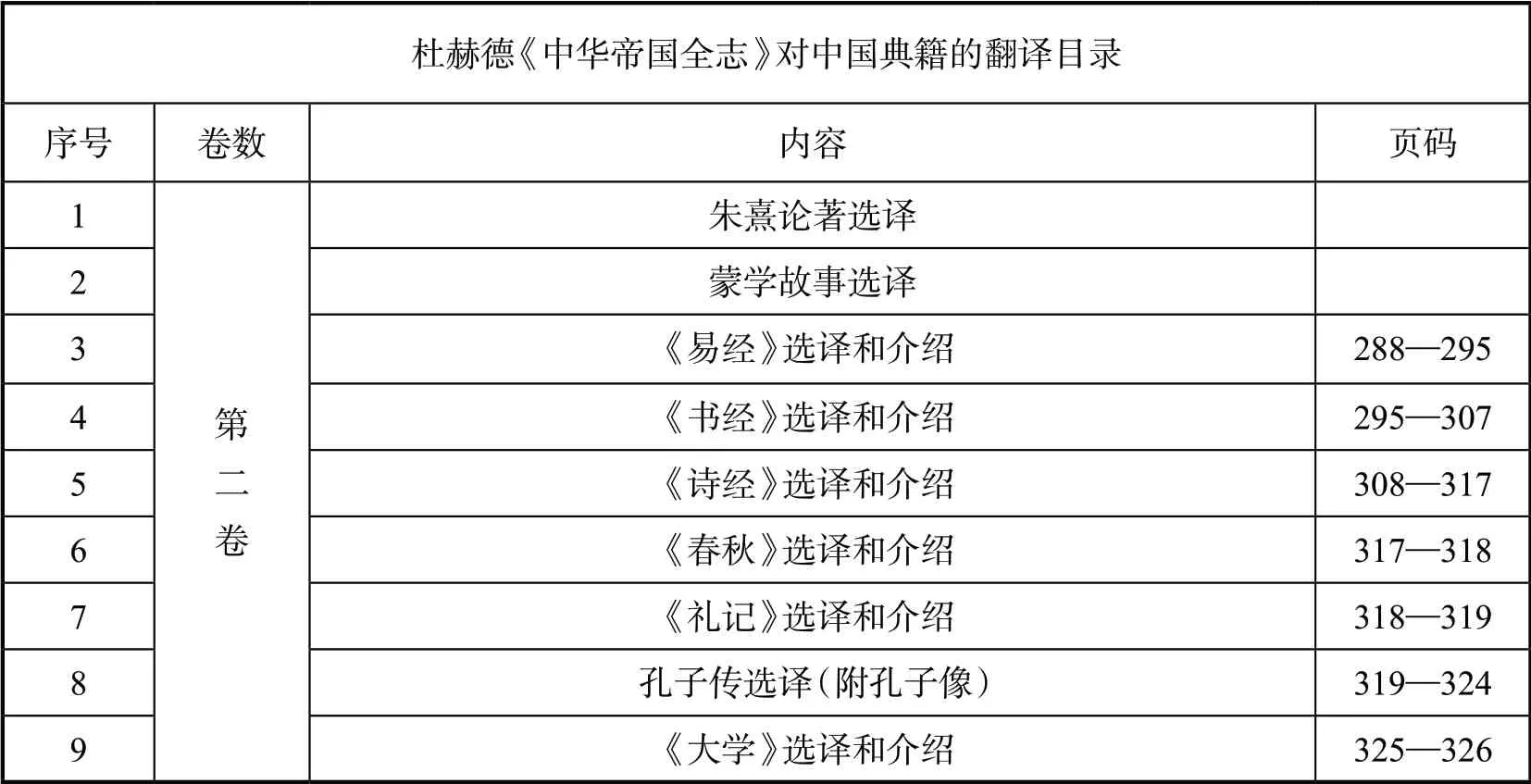

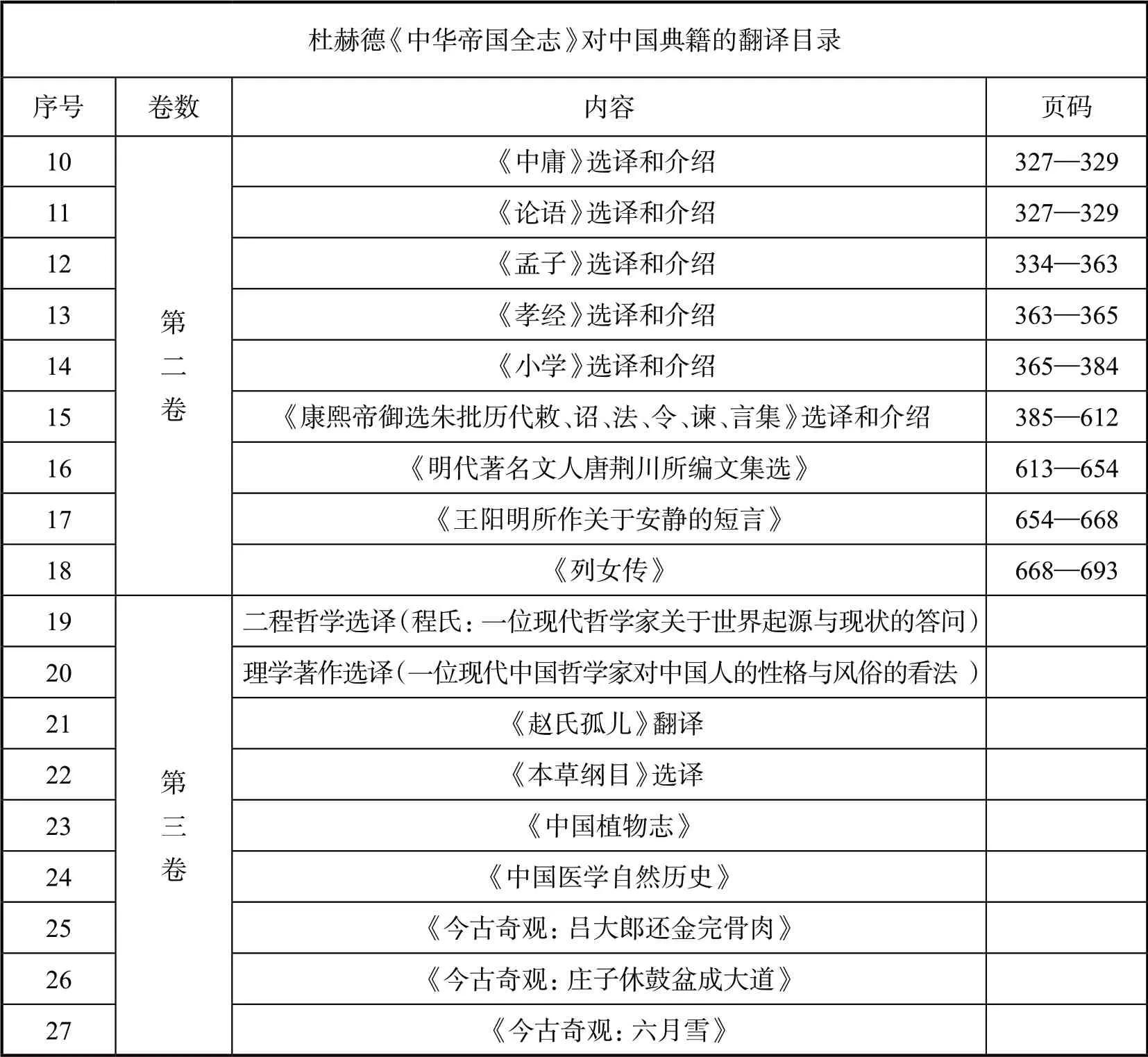

18世紀法國耶穌會士入華后,其翻譯的范圍在不斷擴大,其翻譯成果首先出版在杜赫德(Jean-Baptiste du Halde,1674—1743)所編輯的《中華帝國全志》一書之中。我們僅以這本書為例,就可以看出當時中國古代文化經典在域外的翻譯出版情況。“《中華帝國全志》被譽為‘西方早期漢學三大名著’之一,由法國耶穌會士杜赫德在編輯《耶穌會士書簡集》的過程中,將傳教士從中國寄回的這些書信和著作、翻譯等加以巧妙的編排而組成的一本書,它的全名為《中華帝國及其韃靼地區的地理、歷史、編年、政治、物理之記述》(Description géographique, historique, chronologique, politique, et physique de l

’empire de la Chine et de la Tartarie chinoise, enrichie des cartes générales et particulieres de ces pays, de la carte générale et des cartes particulieres du Thibet, & de la Corée; & ornée d'un grand nombre de figures & de vignettes gravées en taille-douce

)。”杜赫德并未來過中國,但他以這些耶穌會的來信和著作為基礎,重新按照一個完整的體例來進行編輯,從而使這本書體現出了個別著作所不具備的,即對中國介紹的完整性。同時,這部書也將在華傳教士的大量的關于中國典籍的部分章節、部分片段翻譯成法文放入其中。因此,這本書是研究中國古代典籍西譯的一個重要著作,也是18世紀中國文化在歐洲傳播的代表性著作。囿于該文篇幅,這里僅僅將其翻譯中國典籍的部分作品做一個初步的列表。

杜赫德《中國帝國全志》中的儒家經典和中國典籍翻譯目錄

續表

通過對《中華帝國全志》這部洋洋大作進行內容分析,我們可以看到,傳教士的譯作基本上已經向西方讀者介紹了相對完整的儒家文化核心內容,勾畫了中國文化精神的世界藍圖。

從西方對中國的認識過程來看,耶穌會士的主要貢獻在于從16世紀到17世紀西方對中國認識的演進中,他們首先通過翻譯儒家經典和中國文化經典,把對中國的認識推進到精神階段。拉赫曾這樣評價早期來華的道明會傳教士在認識中國過程中所做的工作,他說:“最早的記述強調的是物質財富、技術和中國社會復雜的組織結構。在16世紀中期以后,克路士、門多薩和馬菲等人盡力呈現一個綜合畫面,強調盛行在中國政府、教育和社會結構中的合理規則。這些作家也開始更為詳細地講述在中國國家關系和貿易中朝貢體制的主要特征。傳教士們一直致力于通過文化滲透在中國傳播福音,他們增加了以前中國形象中一直欠缺的智力因素。由于許多傳教士都是博學之士,他們不滿足于草率的觀察和臆測,開始嚴肅認真地收集中國書籍,進行翻譯,并向有學問的提供消息的中國人詢問。盡管16世紀歐洲的中國形象在許多細節上仍模糊不清、歪曲失真、畸形怪異,但到1600年時,甚至在利瑪竇在北京成功安頓下來之前,實際上,在歐洲文獻中中國生活中的每一個突出特征都已被觸及,中國形象的基本輪廓已然清晰顯露。”道明會等修會在17世紀對中國精神文化的探索,包括拉達開始翻譯中國古代小說和一些典籍,在門多薩的《中華帝國史》中已經表現了出來,這些均為耶穌會的工作打下了基礎,進一步促進耶穌會士開啟了翻譯儒家經典和中國典籍的先河。

正是在來華耶穌會的努力之下,正是通過他們孜孜不倦的翻譯工作,中國人的精神世界開始展現在歐洲人面前。

二、16—18世紀中國文化經典對歐洲的影響

儒家經典和中國古代文化典籍在16—18世紀歐洲的影響是一個重要的問題,其內容的復雜性幾乎和儒家經典與中國古代文化典籍在歐洲的歷史傳播研究一樣,涉及多方面的問題,包括文本、人物、歷史、思想等等。筆者在此將重點放在傳播歷史的研究,并以影響研究為輔。是故,筆者從文化史與觀念史的角度對這一時段的影響做一分析。

1.全球史觀下新的思考

在19世紀后由西方所主導的人文社會科學研究中,西方文化是人類思想的中心,它代表著人類的未來。其根據是現代化的社會發展模式和思想均由西方人確立。西方所以取得現代化的顯著成就,獲得這樣的地位,是因為西方有一整套的思想文化傳統。文化的優越,導致了發展的優越;文化的先進,導致了社會的先進。這樣,西方文化的這種地域性的經驗就成為全球性的經驗,放之四海而皆準;西方文化的自我表述就成為全球各類文化的統一表述。西方成為所有非西方國家的榜樣,西方的道路應是全球各個國家的發展道路;西方的政治制度和文化觀念應成為全球所有國家的制度和的理念。于是就有了目前被人們廣泛接受的“東西之分”“現代與傳統”之別的二元對立的模式。西方代表著現代和先進,東方或者非西方代表著傳統和落后。這樣,東方或者非西方國家如果希望走上現代之路,就一定要和傳統決裂,要向西方學習,似乎唯有此,東方或非西方國家與民族才能復興。

不可否認,西方文化中確有許多有價值的東西,也為人類的文明與文化提供了寶貴的經驗和理念,值得東方去學習。但中西對立,現代與傳統二分的模式顯然有著它的弊端。僅就歷史而言,這樣的思路美化了西方的道路,把西方文化與精神發展史說成了一個自我成長的歷史,把在漫長歷史中阿拉伯文化、東方文化對其的影響與貢獻完全忽略,特別是在啟蒙時期,完全無視東西文化之間的交流與融合的歷史,當然也無視自大航海以后,西方在全球的殖民歷史以及對其他文化的滅絕與罪惡。從全球化史的觀點來看,這是有問題的。

弗蘭克和吉爾斯認為:“當代世界體系有著至少一段5000年的歷史。歐洲和西方在這一體系中升至主導地位只不過是不久前的一段也許是短暫的一事件。因此,我們對歐洲中心論提出質疑,主張人類中心論。”世界的歷史是各個民族共同書寫的歷史,西方的強大只是近代以來的事情,而這種強大原因之一就是西方不斷地向東方學習。在希臘時期,“對俄耳蒲斯(Orpheus)、狄俄尼索斯(Dionysus)、密特拉斯(Mithras)的崇拜充斥著整個希臘—羅馬世界,這說明在耶穌之后的若干世紀里基督教學說和信仰很有可能與印度宗教共享了一種遺產。這些問題都值得深思,關于孰先孰后的疑慮很難決斷,但是有一點是確鑿無疑,即任何試圖將西方剝離出東方傳統的行為都是一種人為的劃分”。文藝復興前幾百年中,世界的中心是阿拉伯文明,文藝復興起始階段就是意大利人學習阿拉伯文,從阿拉伯文中翻譯回他們已失的經典。以后在佛羅倫薩的頂樓上發現了希臘文獻的手稿,重點才回到意大利本土。“就連像弗雷德里克·特加特這樣的一些西方史學家,早在數代人之前也已批判過‘以歐洲為中心的’歷史著作,主張撰著單一的‘歐亞地區’史。特加特1918年指出:‘歐、亞兩大地區是密不可分的’。麥金德曾指出過:若視歐洲史附屬于亞洲史,即可非常深刻地認識歐洲史’……史學家們的老祖宗(希羅多德)認為,歐洲史各時期均留有跨越將東西方隔開的假想線而交替運動的印記。”有了這樣一個長時段、大歷史的全球化史觀,有了對西方文化自我成圣的神秘化破除,我再來討論16—18世紀啟蒙時期中國古代文化在歐洲的影響就有了一個基本的出發點。

2.18世紀歐洲中國熱

關于西方思想和中國思想在啟蒙時期的相遇,正像我們在開篇就指出的是從大航海時代開始,“任何試圖弄清楚歐洲和亞洲思想會面問題的研究都必須在這一語境下展開”。

從社會側面來看,啟蒙時期儒家經典和中國古代文化對歐洲的影響就表現在18世紀的中國熱。“啟蒙時期正是中國清朝的早期和中期,這時中國在世界歷史上的影響達到了巔峰……中國在世界歷史和世界地理上都引人注目,其哲學、文化和重農思想受到密切的關注,其經驗被視為典范……世界歷史上任何一個時期都沒有像啟蒙時期這樣,使得中國的商業貿易相對而言如此重要,世界知識界對中國興趣如此之大,中國形象在整個世界上如此有影響。”在社會生活層面,當時的歐洲上流社會將喝中國茶,穿中國絲綢的衣服,坐中國轎,建中國庭院,講中國的故事作為一種使命的風尚。Chinoiserie這個詞匯的出現,反映了法國當時對中國的熱情。這“突出地反映了這樣一個事實:在相當長的時期中,各個階層的歐洲人普遍關心和喜愛中國,關心發生在中國的事,喜愛來自中國的事物”。

德國哲學家萊布尼茨是當時歐洲最關心中國的哲學家,而且他和來華傳教士有著直接的接觸和聯系,他見過閔明我,并與白晉保持了長期的通信,繼而出版了德國歷史上第一本關于中國的書——《中國近事》。在禮儀之爭中,他明確地站在耶穌會一邊,寫了《論尊孔民俗》這一重要文獻,晚年,又寫下了其哲學生涯中關于中國研究的最重要文獻《中國自然神學論》。

從思想而言,中國思想在兩個關鍵點上是和萊布尼茨契合的:其一,他對宋明理學的理解基本是正確的,盡管他并沒有很好地觀察到宋明理學中“理”這一觀念在倫理和本體之間的復雜關系,但他發現了理的本體性和自己的“單子論”的相似一面;第二,他從孔子的哲學中看到自己自然神論的東方版本。在西方宗教的發展中,斯賓諾薩的自然神論開啟了解構基督教人格神的神學基礎,傳統神學將自然神論視為洪水猛獸。從此斯賓諾薩只能生活在阿姆斯特丹,靠磨眼鏡片為生。萊布尼茨通過自然神論來調和孔子與基督教的思想,“在這個意義上,萊布尼茨是當時唯一重要的哲學家,認為中國人擁有一門唯理學說,在某些方面與基督教教義并存”。盡管萊布尼茨的理解有其歐洲自身思想發展的內在邏輯,但他看到孔子學說中非人格神的崇拜是很明確的。

如果說萊布尼茨從哲學和宗教上論證了孔子學說的合理性,那么伏爾泰(Voltaire,1694—1778)則從歷史和政治上論證了孔子學說的合理性。衛匡國的《中國上古史》以及《中國哲學家孔子》所附的中國紀年表,在歐洲引起了轟動,它們徹底動搖了中世紀的基督教紀年。“《風俗論》是伏爾泰的一部重要著作,在這部著作中,伏爾泰第一次把整個中國文明史納入世界文化史之中,從而打破了以歐洲史代替世界史的‘歐洲中心主義’的史學觀……他說東方民族早在西方民族形成以前就有自己的歷史,我們有什么理由不重視東方呢?‘當你以哲學家身份去了解這個世界時,你首先把目光朝向東方,東方是一切藝術的搖籃,東方給了西方一切。’”如果中國的歷史紀年是真實的,基督教的紀年就是假的,梵蒂岡就在騙人,歐洲的歷史也就是一部謊言的歷史。借助中國,借助孔子,啟蒙思想家們吹響了摧毀中世紀思想的號角。而伏爾泰這位18世紀啟蒙的領袖是穿著孔子的外套出場的,他的書房叫“孔廟”,他的筆名是“孔廟大主持”。

魁奈(Francois Quesnay,1694—1774 )也是推動18世紀法國中國熱的重要人物。在魁奈的影響下,通過蓬巴杜夫人勸說,路易十五模仿中國古代帝王的“藉田大禮”,于1768年6月15日在凡爾賽王宮舉行。皇太子“親自拿著用絲帶裝飾的耕犁模型在眾人面前炫示”,這被后人稱為“對‘重農主義’的流行性瘋狂的一個貢獻”。魁奈對孔子充滿了崇敬的心情,他說:“中國人把孔子看做是所有學者中最偉大的人物,是他們國家從其光輝的古代所流傳下來的各種法律道德和宗教的最偉大的革新者。這位著名哲學家堅貞不渝,忍受著各種非難和壓制,而這些非難和壓制有時在哲人們的著述似乎旨在重新建立他們自己國家的秩序時,也會遭遇到。”他從孔子學說中找到自己經濟學說的思想基礎——自然法則。重農學派的自然秩序理論主要受益于中國古代思想,魁奈說:“中華帝國不是由于遵守自然法則而得以年代編長、疆士遼闊、繁榮不息嗎?那些靠人的意志來統治并且靠武裝力量來迫使人們服從于社會管轄的民族,難道不會被人口稠密的中華民族完全有根據地看作野蠻民族嗎?這個服從自然秩序的廣袤帝國,證明造成暫時的統治經常變化的原因,沒有別的根據或規則,只是由于人們本身的反復無常,中華帝國不就是一個穩定、持久和不變的政府的范例嗎?……由此可見,它的統治所以能夠長久維持,絕不應當歸因于特殊的環境條件,而應當歸因于其內在的穩固秩序。”這個內在固有的秩序就是“自然秩序”,正是他的學說的核心思想。

魁奈重農學派與中國古代思想之間的淵源和聯系,得到學者的研究和證明。利奇溫認為,魁奈的學說“特別得力于中國的傳統文化”,中國學者談敏認為:“重農學派創立自然秩序思想,其重要思想來源之一,是得自中國的文化傳統;尤其是這一思想中那些在西方學者看來不同于歐洲主流思想的獨特部分,幾乎都能在中國古代學說中找到其范本。”

在啟蒙運動中始終有兩種聲音,從孟德斯鳩(Charles de Secondat, Baron de Montesquieu,1689—1755)到盧梭,啟蒙思想也在發生不斷的演進與變化,這種變化最終在1793年孔多塞的《人類精神進步史表綱要》中表達了出來,此時,以進步為核心的啟蒙觀念確定了下來。此時中國成為與進步對持的“停滯的國家”。如他所說:“我們就必須暫時把目光轉到中國,轉到那個民族,他們似乎從不曾在科學上和技術上被別的民族所超出過,但他們卻又只是看到自己被所有其他的民族一一相繼地超趕過去。這個民族的火炮知識并沒有使他們免于被那些野蠻國家所征服;科學在無數的學校里是向所有的公民都開放的,惟有它才導向一切的尊貴,然而卻由于種種荒誕的偏見,科學竟致淪為一種永恒的卑微;在那里甚至于印刷術的發明,也全然無助于人類精神的進步。”

這樣我們看到啟蒙運動從伏爾泰到孔多塞,它走過了一個完整的過程,對中國從贊揚變為批判。其實中國仍是中國,這種中國觀的變化是歐洲自身思想變化的結果。“中國形象發生顛覆性的轉變,歸根結底是歐洲人看待中國時的坐標已經斗轉星移,從尊敬古代變為肯定當今,從崇尚權威變為擁戴理性,從謹慎地借古諷今變為大膽地高揚時代精神。因此中國曾經被作為圣經知識體系的從屬物而被尊敬,被作為古老文明典范而被尊敬,但瞬間又為同樣的原因被輕視。借耶穌會士之手所傳遞的中國知識在17—18世紀的歐洲人眼里堆積起的中國形象其實沒有太大變化,只是這個形象的價值隨著歐洲人價值觀的變化而改變了。”

三、如何評價中國文化對歐洲啟蒙運動的影響?

在如何看待中國思想在啟蒙運動中的影響時,有兩個問題需要特別注意。

第一,中國思想是否傳播到了歐洲,啟蒙思想家們是否讀到了中國古代哲學儒家的作品,這是一個知識論的問題。在這個問題上有的學者將其分為兩種立場和方法,“研究西方的中國觀,有兩種知識立場:一是現代的、經驗的知識立場;二是后現代的、批判的知識立場。這兩種立場的差別不僅表現在研究對象、方法上,還表現在理論前提上。現代的、經驗的知識立場,假設西方的中國觀是中國現實的反映,有理解與曲解,有真理與錯誤;后現代的、批判的知識立場,假設西方的中國觀是西方文化的表述(Representation),自身構成或創造意義,無所謂客觀的知識,也無所謂真實或虛構”。不可否認,從后現代主義的理論出發,可以揭示出西方中國形象的一些特點,但將現代經驗的知識立場和后現代的批判知識立場對立起來本身就是有問題的,盡管從后現代主義的立場來看,這種對立是天經地義的事。知識的傳播和知識的接受是兩個緊密不可分的階段。知識是否流動?知識流動的具體內容如何?接受者如何接受和理解知識?他們的文化身份對所接受知識的影響如何?這些理解和他們所在的時代思想關系如何?這是一個問題的兩個方面。“啟蒙思想家在關于中國討論時絕大多數情況下是建立在誤讀基礎上的”,這樣的判斷只說明了問題的一個方面。不能因為接受者對知識的理解受到自身文化的影響而產生了對異文化的“誤讀”,就否認知識在傳播中的真實性,同樣,不因傳播者在傳播知識時受其自身文化的影響,對其所傳播的知識附上自身的色彩,就完全否認了所傳播知識仍具有真實的一面。中國后現代主義的知識立場夸大了知識傳播和接受的主體的自身文化背景對知識傳播和接受的影響,并且將文化之間的交流、知識在不同文化之間的流動完全龜縮為一個主體自身文化背景問題,將豐富的歷史過程僅僅壓縮為主體自己的文化理解問題。這樣也就“無所謂客觀的知識,也無所謂真實或虛構”。顯然,這種理解是片面的。“在討論18世紀以來的中國觀時要一分為二,一方面是歐洲人對中國文明一些基本特質的總結和認識,比如中國和中國人的特性、中國社會發展的特征、中國制度結構的特征,這些知識比較具有恒定性,基調在18世紀差不多都定下,此后也沒有大的改觀。另一方面則是歐洲人對這些基本恒定的內容的評價,它們或正或反,總不相同。”這說明,知識和對知識的態度是兩個問題。

這涉及啟蒙時期歐洲知識界所了解到的關于中國的知識、所接觸到中國古代文化思想究竟是真實的,還是虛假的?或者啟蒙時期所形成的中國觀和中國有關還是根本和中國無關?在一些學者看來,關于西方的中國觀的客觀認識與真實知識這一假設本身就值得商榷。我們分析不同時代西方的中國觀的變異與極端化表現并不是希望證明某一個時代西方的某一種中國觀錯了而另一種就對了,一種比另一種更客觀或更真實,而是試圖對其二元對立的兩極轉換方式進行分析,揭示西方的中國觀的意義結構原則。西方對中國的認識自然有其自身的原因,但所接觸和了解的外部因素的多少和真假當然對其內部因素的理解有著直接的影響。把外部因素作為一個虛幻的存在,其內部思想和文化轉換的結構當然無法說清。

在筆者看來,盡管后現代主義的知識立場有一定的價值,但完全否認現代知識立場是片面的。中國知識和思想在啟蒙運動引起了巨大的思想震動,這本身是歐洲思想內部的原因所造成的,但正是在耶穌會士所介紹的儒家思想的觀照下,儒家自然宗教的傾向、中國歷史編年的真實性,中國政治制度在設計上比歐洲的合理性,例如科舉考試制度等等,才會引起了歐洲思想的震動。如果中國思想文化不具備一定的特質,則不會引起啟蒙思想家如此大的興趣。如孟華所說:“孔子思想的核心是‘仁’,它的基本含義是‘愛人’。而伏爾泰終其一生不懈追求的,正是這種將人視為人,能夠建立起人際間和諧關系的人本主義。”對魁奈而言,中國的思想是真實的,也是他經濟思想的重要來源,如談敏先生所說,他的研究就是“試圖以確鑿的事實和大量的資料,系統地論證法國重農學派經濟學說,從而西方經濟學的中國思想淵源,具體地勾勒出重農學派在創建他們的理論體系時從中國所獲得的豐富滋養及其對后代經濟學家的影響;展示中西文化交流對于18世紀經濟科學發展的重要意義,駁斥那些無視東方經濟思想對于世界經濟思想的貢獻與影響的荒謬言論,弘揚中國古代經濟思想的光輝成就”。

中國思想和文化在16—18世紀的傳播,在歐洲產生如此大的影響,形成了持續百年的中國熱,這既是中國思想文化融入歐洲社會發展的一個過程,也是歐洲自身社會發展的一個自然過程,是歐洲思想變遷的內部需要的一個表現,同時也揭示了中國思想文化特點所具有的現代性內涵。那種否認中國知識在啟蒙運動中的作用,無視中國思想文化的現代性內涵對啟蒙思想的影響,將此時的啟蒙的發展完全歸結于歐洲思想自身發展的邏輯,不僅違背了歷史,也反映出了這種觀點對歐洲思想自身成圣的神話的迷戀。

“‘中國與歐洲的對立性’這一啟蒙時所產生的認識也體現在一些長期占據歐洲學者思維的問題上,比如中國為什么古代先進而近代落后?中國的專制主義結構為什么能持續兩千年?中國文明為什么會幾千年不變?這些問題的提出就是以中國和歐洲處處相對立為前提,并且是以歐洲為標準,歐洲的模式意味著先進,則中國就是落后的例子;經過不斷變化而形成的現代歐洲國家的政體是最文明與合理的,則中國的專制暴政長期存在就非常奇怪;歐洲是個不斷變化求新的社會,則中國幾千年維持原樣未免不正常。正是這些基于兩種文明對立性認識的問題構成了19、20世紀歐洲學者研究中國時的切入點,以及思索中國問題時所置身的基本框架。”這個觀點是中肯的。

我們首先要打破19世紀以來的歐洲神話。面對中國文明,歐洲從18世紀的“熱”轉為“冷”,這是19世紀后開始的。對中國的負面看法盡管在18世紀也有,但成為主流是在19世紀。我這里想表達的是,19世紀后歐洲開始否認18世紀的中國熱,一些西方人說這只是耶穌會所編撰的“神話”。他們開始否認18世紀的中國熱,認為并不真實。我們要說明這種歷史的真相,“在歐洲的‘中國熱’中,呈現在人們面前的是一個善惡并存、美丑兼有的形象,籠統地把這個形象說成‘中國神話’,至少是不準確、不全面的。之所以在相當長的一段間中,對中國的景仰形成主流,而對中國的貶斥未能引起更多人的注意,那是時代精神使然,不應歸咎于耶穌會士和伏爾泰們。”弗蘭克和彭慕蘭的書都是在說明這一點,不過他們是從經濟史的角度,我們這里是從文化史的角度。盡管歐洲的認識有其自己的內在原因,但歷史就是歷史,這是不容隨意篡改的。謝和耐教授曾經說過:“發現和認識中國,對于18世紀歐洲哲學的發展,起到了決定作用,而正是這種哲學,為法國大革命作了思想準備。”“直到今天,歐洲許多關于中國的認識還停留在中西初識時期,歐洲仍相當頑固地根據自己的需要來理解中國。中國文化曾經在啟蒙時代這個歷史時期里為歐洲文化和社會轉型作出貢獻,但歐洲還遠遠沒有認識中國。”

其次,應從長時段來重新審視中國和歐洲的文化關系。19世紀只是一個時段的總結,歷史只有在長時段中才能顯現出本質。在歷史的宏大敘述中,百年只是彈指一揮間。中國的重新崛起具有重大的歷史意義。

最后,應從思想內容上解構歐洲自我神話。我們必須看到,這段歷史不僅說明“中國的‘遺產’與所有其他文明國家的‘遺產’已結合起來,顯然納入了一條正在實現世界合作大同的軌道”,這無疑反映出中國古代文化的世界性意義,同時對我們自身來說“這段歷史又告訴我們:中國的傳統并不是完全與近現代社會完全相沖突的,中國宗教和哲學思想并不是與現代思想根本對立的,在我們的傳統中,在我們先哲的思想中有許多具有同希臘文明一樣永恒的東西,有許多觀念同基督教文明一樣具有普世性。只要我們進行創造性的轉化,中國傳統哲學的精華定會成為中國現代文化的有機內容。東方在世界體系中也并非無足輕重,在西方走向世界時,東方無論在思想上還是在經濟上都起著不可取代的作用”。因此,1500—1800是中西文化的偉大的和平相遇,是中國和西方文化交流史最重要、最具有現代意義的一段歷史,它是中國與西方共同的文化遺產,“未來的中西文化交流更多地呈現出1500年到1800年間中西方的互動與互惠”。

再者,對啟蒙運動后期所確立的進步史觀應進行解構。孔多塞最終所確立的以進步為核心的啟蒙觀是歐洲思想走向自我中心主義的開始。孔多塞寫于1793年的《人類精神進步史表綱要》,以進步史觀為核心,將人類歷史發展分為9個時期,由低到高,最終達到完美階段。他把中國安排在人類歷史發展的第三個時代,他對中國歷史與文明的安排為以后黑格爾的《歷史哲學》對中國思想的評價打下了基礎。正如一些學者所說的:“啟蒙主義者努力在知識與觀念中‘發現’并‘建設’一個完整的、體現人類幸福價值觀的世界秩序,該秩序的核心就是進步,進步的主體是西方,世界其他地區與民族只是對象,這其中既有一種知識關系——認識與被認識,又有一種權力關系,因為發現與被發現、征服與被征服往往是同時發生的。啟蒙主義者都是歐洲中心的世界主義者。他們描述世界的目的是確定歐洲在世界中的位置,他們敘述歷史是為了確立自由與進步的價值,并將歐洲文明作為世界歷史主體。啟蒙運動為西方現代文明建筑了一個完整的觀念世界,或者說是觀念中的世界秩序。它在空間中表現為不同民族、國家、風俗及其法律的多樣的、從文明到野蠻的等級性結構;在時間中表現為朝向一個必然的、目標的、線性的、可以劃分為不同階段的進步。啟蒙主義都是歷史主義者,他們將世界的空間秩序并入時間中,在世界歷史發展的過程中理解不同民族文明的意義和價值。其線性的、進步的歷史觀念已不僅是人類經驗時間的方式,甚至是人類存在的方式。所有的民族、國家都必須先在歷史中確認自己的位置,無論是停滯的或進步的,在歷史之外或在歷史之中,然后才在世界的共時格局——即文明、野蠻的等級秩序——中找到自己的位置。”這個分析指出了孔多塞所代表的后期啟蒙思想家的問題所在,即,強烈的西方中心主義,和帶有強烈西方立場的歷史觀。

實際上,孔多塞時期的中國,仍是一個強大的中國,正如弗蘭克所說:“整個世界經濟秩序當時名副其實地是以中國為中心的。哥倫布以及在他之后直到亞當·斯密的許多歐洲人都清楚這一點。只是到了19世紀,歐洲人才根據新的歐洲中心論觀念名副其實地‘改寫’了這一歷史。正如布羅代爾指出的,歐洲發明了歷史學家,然后充分地利用了他們對各自利益的追求,而不是讓他們追求準確或客觀的歷史。”

所以,揭示出啟蒙思想的實際發展的歷史,說明歐洲思想不是一個自我成圣的過程,僅僅回到希臘,西方思想家無法發展出近代的啟蒙思想觀念。但當代的西方思想史敘述卻不再提這段歷史,他們改寫西方思想的發展史,并設置一個思想和文化發展對峙的二元模式,以訓導東方國家。在此意義上,這種做法反映出西方思想自啟蒙后的墮落。后殖民主義理論的意義在于揭示出啟蒙以來西方思想發展形成的真實歷史和邏輯,以強調東方的價值和西方的虛偽。但這樣一種理論,仍只是以西方為中心,東方僅為陪襯而已,從而沒有真正從全球化的角度考慮東西方之間文化與思想的互動,沒有揭示在這個歷史過程中東方思想的價值,也沒有揭示出當代西方思想和文化主流敘述的虛偽性。

因而,用后殖民主義理論來論證啟蒙思想的內在形成邏輯的合理性的做法,恰恰是用后殖民主義邏輯為西方辯護的一種自我殖民化,違背了后殖民主義理論的初衷。這說明長期以來中國學術界那種以介紹西方文化理論為主,并借用這些西方理論來解釋中國和世界的研究方式過時了,這樣的研究方法暗含這對西方理論的崇拜,而不能真正地消化西方理論,對其加以“揚棄”,吸收后創造出中國學術的理論。

更為重要的在于,在這樣的理論方法主導下的研究,不能從這段交錯的文化史中看到中國文化的更為廣大深遠的意義。啟蒙運動與中國文化交錯復雜的關系說明,大航海以后,西方開啟全球化運動,僅僅在中國本土來解釋與理解中國文化的價值和意義已經不夠了,應該從中國與世界的“互動”中重新認識中國文化的世界性意義。