不同土地利用方式下干旱區濕地土壤活性有機碳組分特征

龔月月,朱新萍,李典鵬,鄭夢竹,杜 婕,孫 濤

(新疆農業大學草業與環境科學學院,新疆 烏魯木齊 830052)

活性有機碳是土壤有機碳的重要組分[1],可用可溶性有機碳(dissolved organic carbon,DOC)、輕組有機碳(light fraction organic carbon, LFC)、易氧化有機碳(readily organic carbon, ROC)、土壤微生物生物量碳(microbial biomass carbon, MBC)和潛在可礦化碳 (potentially mineralizable carbon, PMC)表示[2],其中DOC、ROC具有較高的活性和動態性,可以敏感地反映土壤碳的變化,對調控土壤碳氮循環、提高土壤肥力具有十分重要的意義[3]。

土地利用方式變化是影響陸地生態系統碳循環的最重要因素之一[4],不同土地利用方式下土壤中活性有機碳組分差異顯著[5]。將濕地轉變為耕地或用于其他目的而被排干開墾是常見的土地利用方式轉變之一[6]。有研究表明,天然沼澤變為排水濕地、農田、棄耕地后,土壤有機碳含量下降,土壤活性碳組分含量濕地高于農田[4];長江中下游的湖泊濕地圍墾前后有機碳降低幅度達到30%[7];三江平原濕地開墾為耕地后,土壤有機碳含量也迅速下降[8];然而,也有研究表明,三江平原部分土壤區域出現水田與旱田土壤有機質含量高于濕地土壤的現象[9];在鹽城濱海濕地研究中得出圍墾初期的農田土壤有機碳含量增加[6,10]。干旱區濕地多分布于西北內陸荒漠地帶,是我國重要的濕地類型[11],土壤環境對人類活動的擾動非常敏感[4],在以往圍湖造田、開墾拓荒和放牧等人為活動下,濕地土壤有機碳水平必然發生變化,其組分特征可能不同于沿海濕地及三江平原等其他濕地區域,干旱區的濕地土壤有機碳各組分積累特征與土地利用方式之間存在何種響應關系?有機碳和活性有機碳有何變化?目前在這方面的研究還不充分[12]。柴窩堡湖濕地位于干旱區,是烏魯木齊市重要的水源地和生態屏障,由于人為開發和自然因素的影響,人工墾殖現象明顯,濕地退化嚴重,從而引發了一系列的生態環境問題[13]。本研究對柴窩堡湖濕地不同利用方式下的土壤進行調查采樣、分析其土壤活性有機碳組分的分布特征,揭示因土地利用方式不同引起的濕地土壤有機碳組分的變化特征及響應關系,旨為干旱區濕地開發利用過程中生態系統碳收支平衡以及濕地保護提供科學依據。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

柴窩堡湖是由中天山喀拉烏成山北坡、博格達山流入柴窩堡盆地的地表徑流、潛水和柴窩堡盆地內的湖泊、沼澤等組成的閉合型水系,水系無干流,主體為柴窩堡湖,是一個天然的半封閉微咸水湖,位于烏魯木齊市東南郊44 km處(87°54' E,43°30' N)。該湖是烏魯木齊市面積最大的地表水體,南北寬5.9 km,東西長6.09 km,呈淺碟形,面積29.98 km2,平均水深3.50 m,最深處6 m;湖面海拔1 093. 80 m,容積1.30億m3,湖水平均溫度6.15 ℃,最高水溫20 ℃,冰封期110 d。由于自然和人為原因,部分湖區鹽漬化現象嚴重[14],柴窩鋪湖濕地可分為兩種類型:湖泊濕地和鹽堿濕地。根據新疆環境監測總站衛星遙感監測結果表明,柴窩堡湖水面2009年以前,湖泊面積呈相對穩定的趨勢,年際間變幅很小,湖泊面積基本維持在29 km2以上;2009-2014年,湖泊面積有明顯的縮小趨勢,2014年9月僅為0.24 km2,幾乎干涸;2014年起政府對柴窩鋪湖濕地開展“退耕還湖”行動,目前處于恢復治理中[15]。

1.2 調查與采樣

2017年7月,結合前期調查結果,在柴窩鋪湖區域按照不同土地利用方式分布情況選取5個采樣點(表1),每個點取3個混合樣。

1.3 土壤有機碳測定方法

土壤總有機碳(SOC)采用重鉻酸鉀外加熱法測定[16]。土壤易氧化活性有機碳(ROC, mg·kg-1)采用Conteh[17]等的方法測定。土壤可溶性有機碳(DOC)采用比色法測定,主要參考占新華和周立祥[18]的研究,結合所采樣品實際土壤有機碳含量,對方法中標準曲線及試劑用量等略作改進。土壤有機碳密度采用估算的方法[19-21]。土壤密度采用比重瓶比重法測定[16]。

表 1 柴窩堡湖各采樣點基本情況Table 1 Sampling points in Chaiwopu Lake

1.4 數據處理

數據采用SPSS 19.0和Origin 8.5軟件進行處理,用One-Way ANOVA分析5種不同利用方式濕地土壤有機碳的差異顯著性,用Pearson相關性系數表示土壤活性有機碳各組分、土壤基本理化性質的相關性。

2 結果與分析

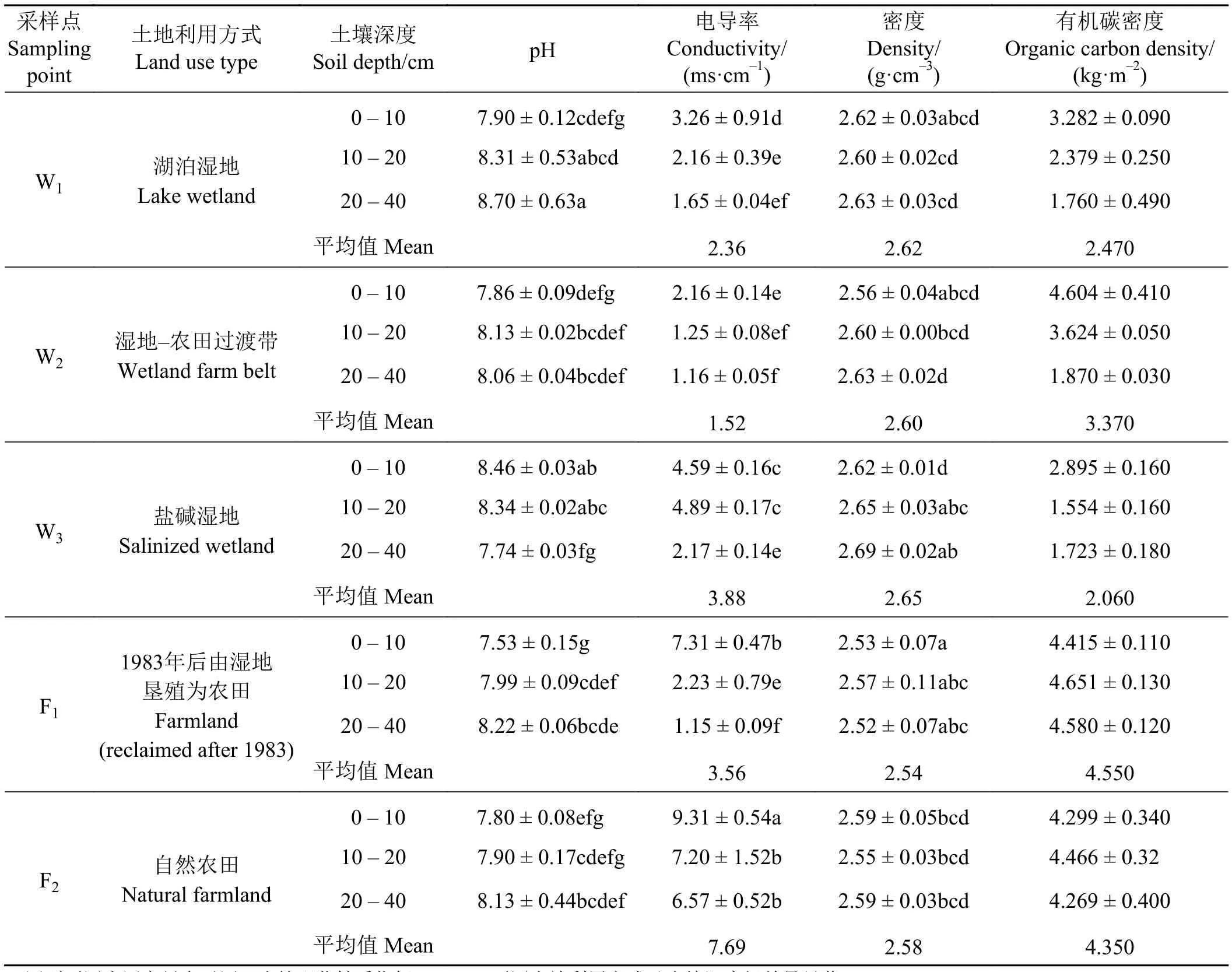

2.1 土壤基本理化性質

土地利用方式不同會對土壤理化性質有所影響(表2)。除W3表現為土壤pH隨土壤深度的增加逐漸降低之外,在其它土地利用方式下土壤pH隨土壤深度的增加逐漸增高。W1、W3樣地,0 - 10 cm土層與20 - 40 cm土層的土壤pH均存在顯著差異(P < 0.05);F1樣地,0 - 10 cm 土層與 10 - 20 cm、20 - 40 cm層的土壤pH差異顯著(P < 0.05);W2、F2樣地,0 - 40 cm各層之間的土壤pH差異均不顯著 (P > 0.05)。

電導率大小除W3外,其他利用方式均隨土壤深度的增加呈現降低的趨勢,各土地利用方式下表現為 W2< W1< W3< F1< F2(表 2),且 5 種土地利用方式下0 - 10 cm、10 - 20 cm、20 - 40 cm各土層間存在一定差異。土壤密度大小隨土壤深度表現為逐漸增高的趨勢,具體表現為F1< F2< W2<W1< W3,F2土壤密度在0 - 40 cm層不存在顯著差異 (表 2)。

農田土壤有機碳密度高于濕地(表2)。濕地土壤有機碳密度在1.554~4.604 kg·m-2,算術平均值為2.632 kg·m-2;濕地周邊農田土壤有機碳密度在4.269~4.651 kg·m-2,算術平均值為 4.447 kg·m-2。

表 2 基本理化性質Table 2 Basic physical and chemical characters of soil samples

2.2 不同土地利用方式下土壤活性有機碳特征

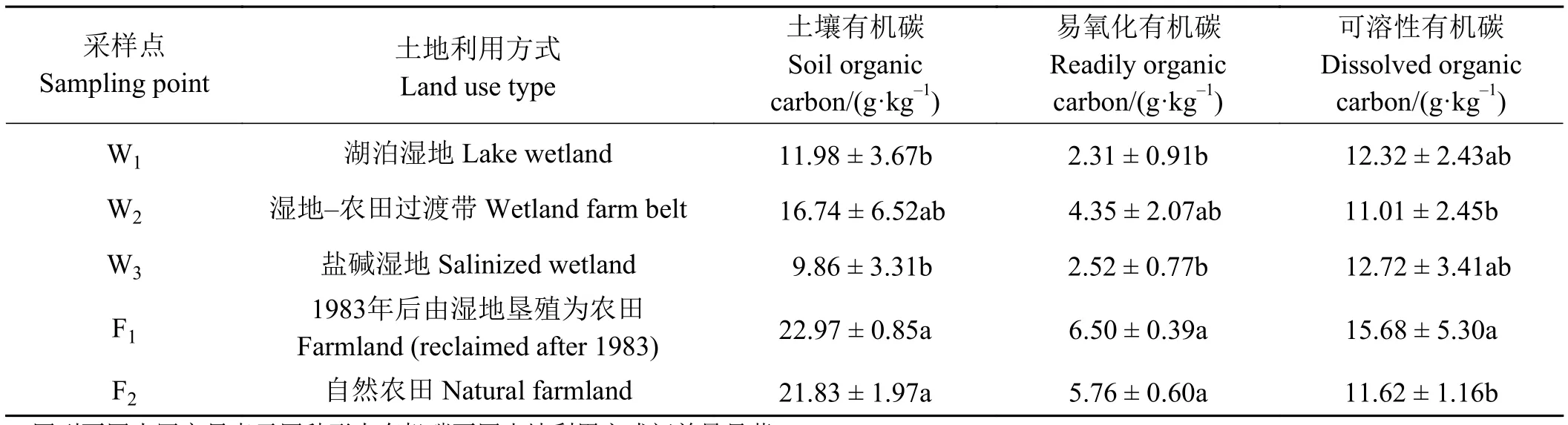

不同土地利用方式下0 - 40 cm土壤總有機碳、易氧化有機碳、可溶性有機碳含量均存在差異(表3)。土壤總有機碳含量表現為 F1> F2> W2> W1> W3,土壤易氧化有機碳含量表現為 F1> F2> W2> W3>W1,可溶性有機碳含量表現為 F1> W3> W1> F2>W2。在不同土地利用方式下,總有機碳和易氧化有機碳在F1與F2,W1與W3間差異不顯著(P > 0.05),但F1和F2均顯著高于W1和W3(P < 0.05)。可以得出,農田(F)土壤總有機碳和易氧化有機碳含量顯著高于濕地 (W),并且 F1> F2(P > 0.05)。可溶性有機碳在W1與W3,W2與F2間差異不顯著(P > 0.05),F1與 W2、F2間差異顯著 (P < 0.05)。

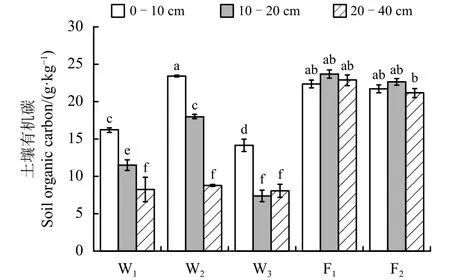

2.3 不同土地利用方式下土壤活性有機碳垂直分布特征

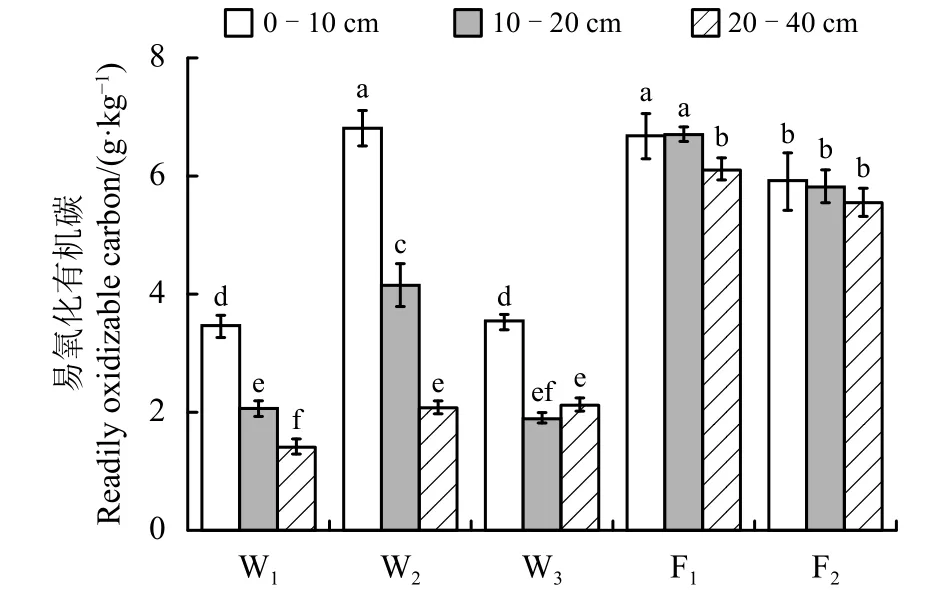

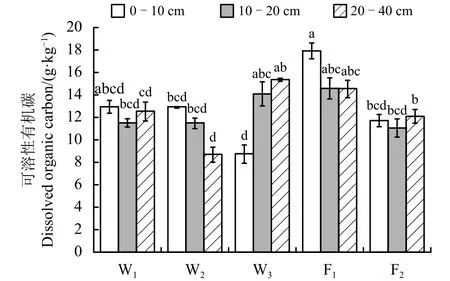

W1、W2土壤總有機碳含量、易氧化有機碳含量及可溶性有機碳含量隨著土層深度加深呈顯著階梯式降低 (P < 0.05) (圖 1、2、3),F1、F2垂直變化差異不顯著(P > 0.05);W3土壤0 - 10 cm深度總有機碳含量、易氧化有機碳含量顯著高于10 - 40 cm土層,而可溶性有機碳含量隨著土層深度加深而顯著升高。

表 3 不同土地利用方式下0 - 40 cm土壤有機碳及活性有機碳含量Table 3 Content of total soil organic carbon and active organic carbon under different wetland use types

圖 1 不同土層深度總有機碳含量Figure 1 Effect of soil depth on total organic carbon content不同小寫字母表示所有處理間差異顯著 (P < 0.05), 圖2、圖3同。Differernt lowercase letters indicate significant difference between treatments at the 0.05 level; similarly for Figure 2 and Figure 3.

圖 2 不同土層深度易氧化有機碳含量Figure 2 Effect of soil depth on total readily oxidizable carbon content

2.4 土壤有機碳與土壤理化性質的相關性分析

圖 3 不同土層深度可溶性有機碳含量Figure 3 Effect of soil depth on total dissolved organic carbon content

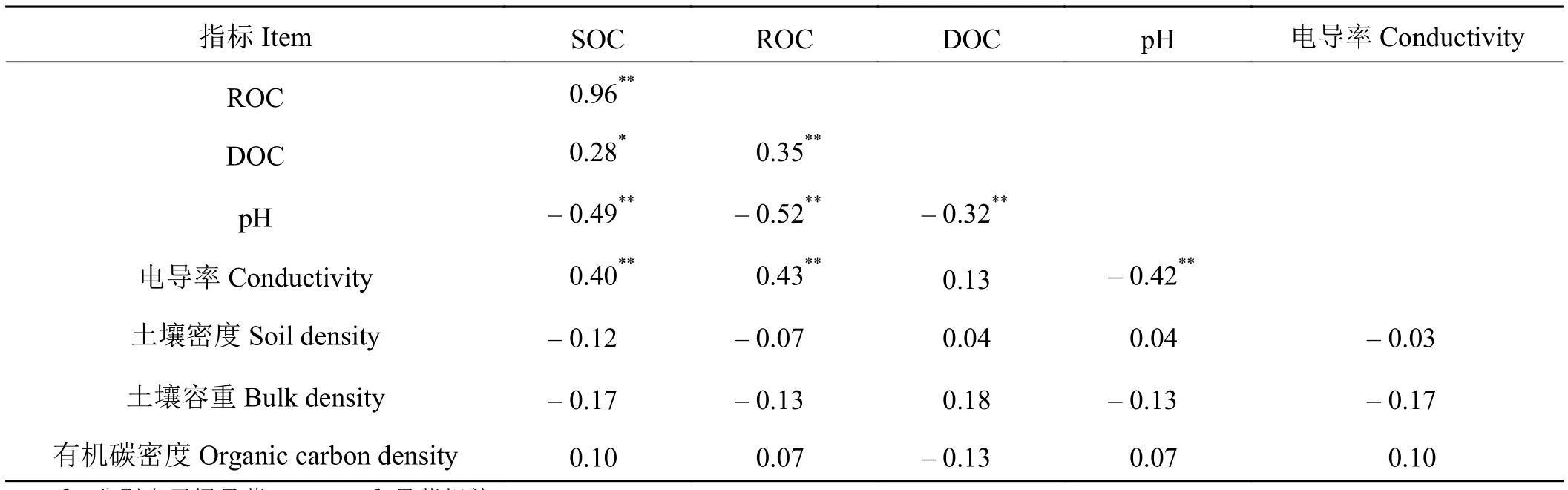

通過對土壤總有機碳含量、易氧化有機碳含量、可溶性有機碳含量和土壤理化性質相關性分析得出(表4),pH與土壤總有機碳含量、易氧化有機碳含量、可溶性有機碳含量存在極顯著負相關關系(P < 0.01);電導率與土壤總有機碳含量、易氧化有機碳含量存在極顯著正相關關系(P < 0.01);土壤密度、容重和有機碳密度與土壤有機碳關系不密切,電導率與pH極顯著負相關(P < 0.01)。

易氧化有機碳及溶解性有機碳在一定程度上表征著土壤中活性較高部分的有機碳含量。土壤總有機碳含量分別與易氧化有機碳、可溶性有機碳含量極顯著(P < 0.01)和顯著(P < 0.05)相關,易氧化有機碳和可溶性有機碳之間也極顯著正相關(P < 0.01)。

3 討論

3.1 不同土地利用方式對土壤總有機碳的影響

不同土地利用方式改變了濕地土壤有機碳含量,本研究得出,F1、F2土壤總有機碳含量明顯高于W1、W2、W3,且垂直變化趨勢為隨深度增加而降低,說明不論是由濕地墾殖為農田還是自然農田,其土壤總有機碳含量都明顯高于濕地,以上原因可能是0 - 40 cm土層為耕作層,土壤受到墾殖、施用化肥等人為因素干擾,有機肥中含有的有機碳隨有機肥的施用以外源有機碳的形式進入土壤,對提高土壤有機碳含量有顯著作用[22]。

表 4 土壤各種形態有機碳以及各理化性質之間的相關關系Table 4 Correlations between soil organic carbon fractions and other soil parameters

有機碳含量在農田0 - 40 cm土壤中變化不明顯,主要因為0 - 40 cm為作物耕層土壤,進入土壤的有機物在機械翻耕等作用下分布較為均勻,導致該層有機碳含量變化不明顯,這與前人研究結果一致[22-24],但農田土壤表面缺少植物覆蓋,微生物數量減少,也有可能造成土壤表層有機碳含量低于下層的現象[25],本研究也表現出表層土壤有機碳略比下層低 (P > 0.05)。

3.2 不同土地利用方式對土壤易氧化有機碳的影響

不同土地利用方式下,土壤環境差異較大,土壤有機碳的分解轉化程度亦不同,因此土壤的易氧化碳也存在較大差異[26]。土壤耕層的易氧化碳在剖面的分布規律會受到土壤植被環境、根系分布、生物活動、人工擾動等因子的影響[26-27]。農田受人為耕作的影響,表層土壤中易氧化的活性碳組分暴露,可能會降低土壤易氧化有機碳的穩定性,加速其被氧化的進程[27],表現出表層易氧化有機碳會低于深層次土壤,但本研究得出不論濕地還是農田土壤易氧化碳含量均隨著土層深度的增加而逐漸減少,這也可能與總有機碳有關,胡玉福等[28]研究表明,SOC含量是影響ROC含量的重要因素,土壤有機碳含量高,土壤易氧化有機碳含量也高,在本研究中土壤易氧化碳含量變化趨勢與土壤總有機碳含量相似,ROC和SOC相關性達到極顯著水平,相關系數為0.96 (P < 0.01)。

3.3 不同土地利用方式對土壤可溶性有機碳的影響

可溶性有機碳主要來自于地表枯落物,因而其含量應與總有機碳含量表現出相同規律[29],即可溶性有機碳隨土層深度的加深而遞減,但本研究中鹽堿濕地的結果與之相反,且可溶性有機碳含量明顯低于其它土地利用方式,可能由于該區域鹽堿濕地在水位下降過程中出現嚴重的鹽漬化現象,鹽漬化使得地表土壤植被生產力降低、凋落物返還減少等[10]因素造成,加之DOC是土壤中活性較高的部分,具有一定的溶解性和移動性,易發生溶解和向下淋溶[23,28],從而導致鹽堿濕地可溶性有機碳隨土層深度的加深而增加。從可溶性有機碳含量的研究結果中可知,農田明顯高于其他土地利用方式,這可能是因為0 - 40 cm為耕層,受人為施加有機肥的影響,農田中活性有機碳含量高于未施加有機肥的土壤[30-31]。

3.4 不同土地利用方式下土壤理化性質與土壤有機碳的關系

有研究表明,土壤pH會影響有機碳的累積并呈極顯著負相關關系(P < 0.01)[32-33],與本研究結果一致。通常情況下,土壤pH可能是通過影響土壤微生物的生物多樣性或活性來影響有機碳含量[33],然而施用某些氮肥如硫酸銨也可能使土壤pH降低,酸性增強,土壤微生物數量減少,活性降低,有機質分解速度減慢,有利于土壤有機質積累[9]。土壤電導率可以表征土壤鹽度,一些研究表明,土壤有機碳含量隨著土壤鹽度的增加而增加[34],隨著土壤含鹽量的增加,微生物活性受到抑制,從而引起微生物數量降低,周轉速率較慢,便于碳積累[35],該研究中電導率與土壤有機碳含量和易氧化有機碳含量極顯著正相關(P < 0.01)。

柴窩堡湖濕地農田土壤有機碳密度略低于新疆農田土壤有機碳密度平均值(5.74 kg·m-2)[36],高于我國農田土壤有機碳密度平均值(4.20 kg·m-2)[18],濕地土壤有機碳密度高于我國濕地土壤有機碳密度平均值(2.24 kg·m-2)[21]。土壤有機碳密度由土壤容重、土壤有機質、土壤深度決定[37],而該區域的土壤有機質含量較高可能會造成有機碳密度的升高。由于本研究中土壤有機碳密度是通過估算而來的,精度上與實測值可能會有偏差。

4 結論

柴窩堡濕地在5種土地利用方式下,自然農田和濕地墾殖為農田中總有機碳、活性有機碳含量均高于濕地農田過渡帶、湖泊濕地及鹽堿濕地。鹽堿濕地0 - 40 cm土層DOC含量隨著土壤深度加深而逐漸升高,與其它土地利用方式下DOC的變化趨勢則相反;農田土壤ROC含量隨著深度的增加而遞減。土壤pH分別與土壤有機碳及活和活性有機碳組分極顯著負相關,電導率與土壤總有機碳含量、易氧化有機碳含量存在極顯著正相關。柴窩堡濕地土壤有機碳密度均高于全國平均值。土地利用方式影響了干旱區濕地土壤中有機碳的積累,自然農田和濕地轉化后的農田土壤活性有機碳均高于濕地土壤,說明柴窩堡濕地受人為活動影響后,并沒有顯著導致土壤有機碳損失。本研究為干旱區濕地開發利用中碳收支平衡的科學評價提供了數據參考,為干旱區濕地土壤土壤有機碳庫管理提供參考依據。