“皮亞杰—比格斯”深度學習評價模型構建

殷常鴻 張義兵 高偉 李藝

[摘? ?要] 近年來深度學習逐步成為教育研究界的熱點話題,但探尋深度學習的本質以及如何對其進行有效評價的研究卻略顯不足。文章首先對國內外頗有影響的深度學習評價方案和模型進行了較為具體的對比和分析,并討論了以布魯姆教育目標分類體系為基礎的深度學習評價模型的局限性;其次,根據皮亞杰的發生認識論理論,以學習過程本身為依托,對深度學習的發生、發展過程的本質進行了梳理;再次,結合概念轉變理論與SOLO分類體系,從學習者思維的角度入手,對學習 “當下”的狀態進行描述,溯源學習者思維的深度層次,并以此構建了“皮亞杰—比格斯”深度學習評價模型及其評價量化標準,為在具體的教學實踐中開展深度學習的評價提供模型參考和理論借鑒。

[關鍵詞] 深度學習; 概念轉變; 評價模型; 認知結構

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 殷常鴻(1976—),男,內蒙古赤峰人。副教授,博士研究生,主要從事學習科學與教育信息化方面的研究。E-mail:yinchanghong12@163.com。

一、引? ?言

隨著深度學習研究的興起,眾多學者都對深度學習的評價問題展開了研究。以美國為首的西方發達國家的研究較為深入和具體。例如,LiD(The Learning in Depth:A Simple Innovation that Can Transform Schooling)項目(始于2008年,由加拿大西盟菲莎大學Kieran Egan教授負責)側重通過教學策略促進深度學習[1];SDL(Study of Deeper Learning: Opportunities and Outcomes)項目(始于2010年,由美國研究院負責)側重深度學習結果的評估,并給出了評估深度學習的六個維度,即掌握核心學科知識、批判性思維和問題解決、有效的溝通、團隊協作、學會學習以及學術信念[2];ATC21S(Assessment and Teaching of 21st Century Skills)項目,側重深度學習能力的定義;2012年美國國家研究委員會、深度學習和21世紀技能定義委員會、教育中心等多家機構聯合出版的Education for Life and Work: Developing Transferable Knowledge and Skills in the 21st Century一書,對深度學習以及21世紀技能進行了大量的實證研究和效果評價,并給了相關定義及能力框架,他們認為深度學習是指個體能在對某種情境中所學的知識進行思考并將其應用到其他情境中去的過程[3]。

國內教育領域中展開深度學習的實證研究還處于起步階段,如以崔允漷、尤小平等學者為代表的“指向深度學習的學歷案研究”項目,側重通過預設教學方案來促進深度學習[4];郭元祥發起的“海峽兩岸能力生根計劃”項目,則是側重采用“深度教學”來促進深度學習[5]。而就深度學習評價的研究來說,國內學者張浩、張立國、劉哲雨及吳亞婕等人均以布魯姆教育目標分類體系為基礎,分別從不同角度構建了深度學習的評價模型[6-9],對教學實踐進行評價,筆者將這類以教學目標為導向的評價模型統稱為布魯姆深度學習評價模型。

通過上述對國內外文獻研究現狀的梳理,可以看出有關深度學習評價研究的特征有二:一是針對業已發生的結果進行評價;二是以針對行為的測量來說明這個結果。從單純評價的意義上看,這樣做本來無可厚非,但若從指導教學的角度看評價,這種借行為描述對業已達成狀態的刻畫,試圖反推實際教學中學習者知識發生的那個“當下”應該“發生”什么和如何“發生”的做法,顯然有隔靴搔癢之嫌。在本文作者看來,布魯姆傳統影響下的研究者們,都繞過了對深度學習是“何以發生”以及“正在發生”這一關鍵問題的觸碰,實際上是錯過了把握知識發生本質的機會,本文正是要嘗試就此展開討論。

二、深度學習話題的起源

現有文獻表明,國內教育領域有關深度學習的研究最早可追溯到2005年[10],隨后對其展開的研究逐漸多了起來。就目前看來,研究者們普遍認同深度學習作為教育領域中的專業術語最初起源于美國,其英文表述為Deep Learning[11-12],是F. MARTON于1976年在其文章On Qualitative Differences in Learning : I-Outcome and Process中率先提出了深度學習(Deep Learning)和淺層學習(Surface Learning)的概念[13]。經查閱原文,原作者全文使用的都是“Surface-level” 或 “Deep? Level? Processing”這對術語,對學習過程和學習結果的相互關系進行界定和論述。此后John Biggs等人展開了進一步的深入研究,并發表了系列成果,依然延續了該種描述方法 [14],而非直接使用Deep Learning。Deep Learning一詞是在20世紀90年代以后的相關研究中才逐步被使用并流行起來,盡管兩種表述方式在實質內容描述上具有很高的相似性,但對于掌握深度學習的本源來說,最初的表達形式似乎更加有助于理解深度學習的本質,因為Surface-level or Deep? Level? Processing的表達用法,更能凸顯學習過程以及學習過程處理的重要性,這一點與其文章題目中所使用的“Process”與“Outcome”相互印證。筆者通過Web of Science(SCI/SSCI/A & HCI/CPCI)以及Springer Link等文獻檢索庫查閱大量中外文獻,發現最早直接使用“Deep Learning”一詞且明確給出定義的學者是Valerie Malhotra Bentz,他將“深度學習”定義為“一種集智慧、情感,技能、心理,個人和社會經驗為一體的能力,這種能力能夠遷移和分享,且具有積極的活力和提升空間。”[15]可以看出,自此深度學習的定義已經脫離了學習發生的具體過程,而轉向學習結果及學習者應具有能力的表述了,這使得對深度學習所展開的一系列評價也隨之轉向學習結果。在這種情況下,布魯姆教學目標分類體系就自然而然地成為評價者的首選參照標準,這也與目前國內對深度學習的定義以及國際上對深度學習評價側重學習結果的研究相一致。

(二)比格斯的當下:SOLO結構模型

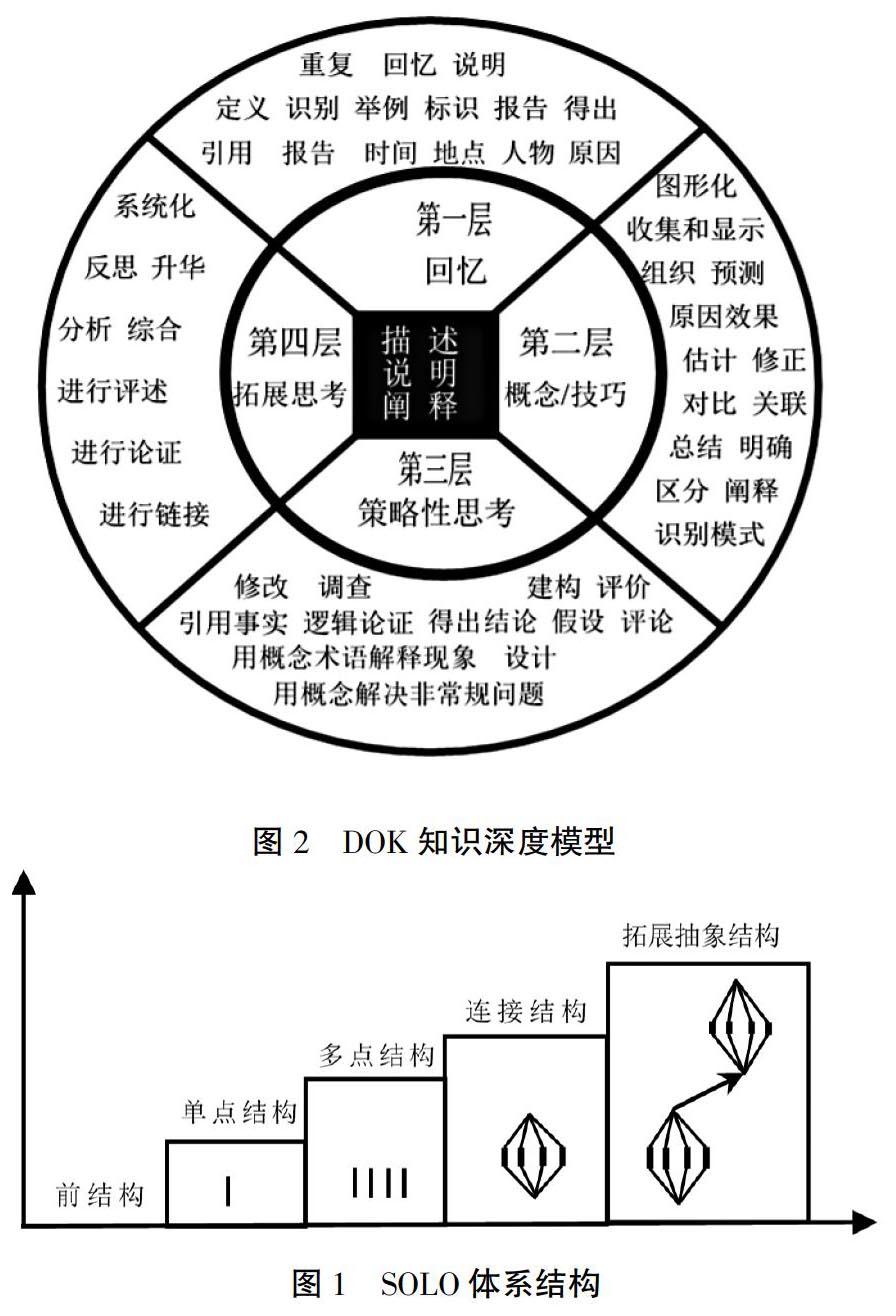

皮亞杰在其上述哲學認識論觀點的基礎上,將兒童的認知發展階段,從低到高,依次劃分為感知運動階段、前運演階段、具體運演階段和形式運演階段。但比格斯(John Biggs)及其同事在深入研究皮亞杰的認知發展階段論后,發現兒童的心理發展過程具有反復性,在不同的學科中的表現又有所不同,很難根據皮亞杰的分類方法來衡量兒童的認知水平具體處于哪個階段。因此,比格斯團隊開始采用問卷測量法對學習過程進行研究,以判斷學生是否進行了深度學習。經過多年積累,他們于1987年發布了SPQ學習過程問卷(Study Process Questionnaire)。該問卷包括表層動機SM (Surface Motivation)及策略SS(Surface Strategy)、深層動機DM(Deep Motivation)及策略DS(Deep Strategy)和成就動機AM(Achievement Motivation)及策略AS(Achievement Strategy)等6個因素,共計42題。但通過實踐發現,該方法依然無法更好地揭示深度學習的發生過程。因此,比格斯等人又從另外一個角度進行了研究,將皮亞杰的“臨床法”進行變通,通過外顯的行為判斷學生在回答某一具體問題時呈現的思維結構狀態,來評估學生深度學習發生的那個“當下”的情況,實現對學生思維過程的評價,并提出了SOLO(Structure of Observed Learning Outcomes)評價法[24],如圖1所示。利用其中的前結構、單點結構、多點結構、連接結構和拓展抽象結構等五種不同的基本結構元素來描述思維結構,評價思維所處的層次。思維結構就是人憑借外部活動逐步建立起來并不斷完善著的基本的概念框架、概念網絡[25]。科學哲學家瓦托夫斯基認為:“我們的思維的成長和演化是一個形成概念的過程,是一個精心構制或多或少地系統化的結構(在其中,這些概念彼此聯系起來)的過程[26]。”一定的思維結構的形成,總是以一定的知識、知識結構及其產生出來的思維形式和思維方法為條件,不同的思維結構,對于所感知到的東西的理解就不同,由此也會導致不同的認識結果,進而所形成的知識就會不同。

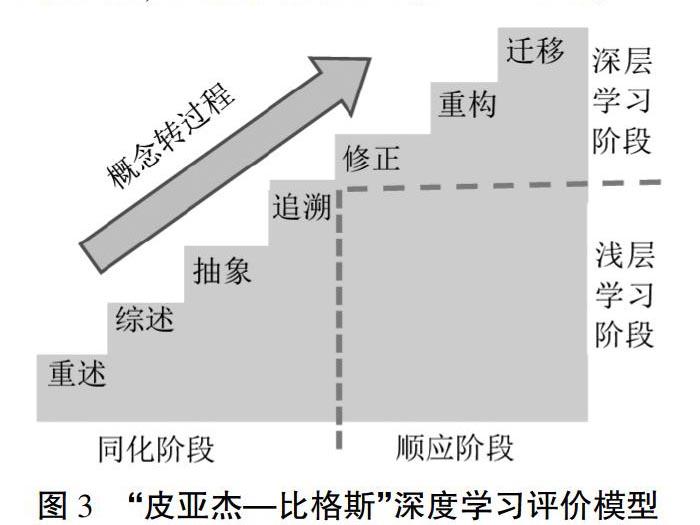

(三)韋伯的當下:DOK模型

美國教育評價專家韋伯則從思維的當下——“Thinking”的內容與過程出發,對思維的對象——知識進行研究,提出了“知識深度”(Depth of Knowledge)理論,將知識分為四個層次,簡稱DOK模型[27],如圖2所示。其四個層次分別為:回憶、技能和概念、策略思維和拓展思維。回憶(Recall):注重知識回憶和重現,如回憶故事結構的元素和細節(事件序列、人物、情節和背景等)、用話語或圖來表示概念或關系,通常只需要一步思維。技能和概念(Skill/Concept):強調技能和概念,主要指那些能超越知識回憶和重現的思考,能根據觀察作出推論和解釋,如識別和總結敘述中的主要事件,描述某一事件的原因/影響以及識別事件或行為中的模式等。策略思維(Strategic Thinking):運用策略性思考和推理,包括復雜和抽象的甚至是邏輯推理的認知需求。如用細節和例子支持觀點,在具體情境中應用概念以及確定作者的意圖并描述它是如何進行闡釋的,通常需要多步思維過程。拓展思維(Extended Thinking):使用分析、綜合和反思等高級思考模式解決復雜的概念,如應用數學模型來說明問題或情況、描述和說明不同文化背景下的共同主題是如何被發現的以及根據多源信息進行分析和綜合等,通常涉及跨內容學科領域的思考和實踐。從這里可以看到,韋伯已經注意到思維過程的重要性了,其思考方法值得我們借鑒。

五、深度學習評價模型設計

接下來,本文將從學習者對知識認識的發生根源出發,順承比格斯和韋伯的研究思路,結合具體學習發生“過程”中學習者思維行為所處的結構層次(即思維的當下)及思維內容的層次(知識的深度),對思維發生的具體過程進行研究,從而達到在時間上逐步逼近深度學習發生的“當下”,為實現基于過程的深度學習評價提供研究思路。

無論是皮亞杰的認知結構改變,還是比格斯的SOLO結構,抑或是韋伯的DOK模型,都涉及一個關鍵性要素,那就是概念。這里的概念不是通常意義所說的特定學科的具體概念,它是指關于某一對象的觀點、看法[28],是人腦對客觀事物的本質特征的認識,它具有不同的等級和層次并用一定的詞來記載和標志[29],是用以組織知識的基本單位,是建構人類知識的細胞或基本要素[30]。

(一)概念的抽象與迭代

皮亞杰在《發生認識論原理》一書的序言中,就明確指出,“發生認識論關心的則是概念與運演在心理上的發展,也就是概念與運演的心理發生”[22]。他曾在1929年以后的十多年中,堅持研究數學、物理學等學科的主要概念的形成史,發現科學史上某些概念的形成和發展與兒童智力的形成和發展常常是相互對應的,即兒童必須通過建立起一個概念思維的圖景并且建構諸如質量、重量、運動等的守恒概念,以及邏輯關系和數學關系之類的概念[22],才能使自己適應外部世界和別人的思想。但這只是皮亞杰從認知發生的角度對兒童形成概念的認知過程所進行的研究和假設,而美國的戴維·哈貝爾與瑞士的托爾斯滕·韋塞爾兩位科學家則在某種程度上,從人的生理層面上對概念的形成進行了驗證。兩位科學家在研究視覺系統信息處理時發現,人的視覺系統的信息處理是分級的,即高層特征由低層特征組合而成,并且從低層到高層的特征表達越來越抽象和概念化。正是受到這一生理機制發現的啟發,很多學者認為大腦的工作過程應該和視覺系統類似,也是一個對接收信息不斷抽象、概念化和迭代的過程。概念的形成過程就是將當下的經驗分類、劃歸到某特定范疇而對當下經驗進行闡釋,并由此將當前的經驗與先前知識相聯系[31]。如果學習者對新接受的信息只是利用已有的概念進行簡單的解釋和概括,而沒有形成新的概念,或者只是形成了概括層次較低的、沒有融入原有概念的概念,不足以促使認知結構發生變化,這個時候的學習只處于淺層學習。但當這些新信息不能用原有的概念進行解釋時,或只能解釋部分時,就需要建立抽象層次更高的概念,促使認知結構發生改變,深度學習才得以發生。這和奧蘇貝爾所提出的有意義的學習過程類似,奧氏認為有意義的學習就是以符號為代表的新概念與學習者認知結構中原有的適當概念建立實質性的和非人為性的聯系的過程,但他只考慮了新舊概念之間的聯系,沒有考慮新概念與原有概念之間的相互修正過程,也沒有考慮概念同化或者順應過程中所進行的抽象和迭代過程。

(二)概念轉變

當學習者接受信息后新形成的概念與原有概念之間存在差異而不能進行同化時,就會產生認知沖突,造成認知結構失衡。皮亞杰認為,認知結構的“自我調節提供了從一個水平到另一個水平的無限重建過程的圖景,不是高級形式預先就包含在低級形式之中,而是高低級形式之間的聯結僅僅是功能上的類似”[22]。心理學研究也表明,人不能長期容忍認知心理的不平衡[32],需要找到達到平衡的契機,即進行概念轉變。概念轉變的過程就是認知沖突的引發及其解決的過程[28]。深度學習的核心在于概念轉變[33],深度學習的認知結果就是概念轉換,而淺層學習則沒有建立概念聯系[34]。學習科學中的代表人物R. Keith Sawyer在論述深度學習與傳統班級授課之間對比關系的時候,也認為學習者需要將新建立的概念與已有的經驗進行關聯,并將新的知識融入原有的概念體系,促進概念轉變[35]。 因此,個體解決認知沖突的過程就是深度學習發生的過程。

(三)深度學習評價模型

變構模型理論提出者安德烈·焦爾當(André Giordan),對以皮亞杰認知理論特別是“認知失衡”思想為依據的概念轉變模型進行了深入的研究,提出有意義的學習是轉換學習者的概念,只有學習者的概念發生了轉變,真正意義上的深度學習才能得以發生。當學習者面對所接受的信息時,只有極少數情況下,新知識被簡單、直接地吸收或者同化。而大多數情況下,學習者都要對信息進行綜述和抽象,并調用已有的概念體系與之對質,對質的結果可能是新信息被闡釋、扭變、塑形、重組甚至是變得貧乏、被過濾和排斥[36]。在對質的過程中,如果新知識適應于原初概念的解決方式,新知識則被接受,即同化發生,這個時候沒有發生概念轉變,所發生的學習只是處于淺層學習階段;如果新知識不適應原初概念的解決方式,會發生兩種情況,要么被過濾和排斥——無學習發生;要么被扭變、重組——即為發生概念轉變做準備,學習進入順應階段。因此,從認識發生的角度來看,深度學習的發生過程就是學習者思維逐步生成概念并使其發生轉變的動態過程。基于此,筆者根據學習過程中的具體思維發展過程構建了“皮亞杰—比格斯”深度學習評價模型,對深度學習發生的過程以及發生的當下進行評估,具體評估模型如圖3所示。

上述模型中的重述、綜述、抽象、追溯、修正、重構以及遷移等術語是對學習者思維過程的“當下”狀態的完整描述,也是對比格斯和韋伯的研究拓展。其中重述與綜述階段,是學習者對學習內容的初步認知,為學習者進行下一階段的抽象和追溯提供基礎。經過抽象、概括后形成的新知識,便會與學習者頭腦中原有的概念體系發生對質,接下來的一步就是學習者要溯源先有的概念體系對新知識進行闡釋,這一步尤為關鍵,是同化和順應以及淺層學習和深層學習的分割點,它決定著深度學習能否發生。因為先有的概念體系不僅僅是學習者學習的起始點和學習活動的結果,還是學習過程中所使用的工具本身,是學習者所擁有的唯一的工具[36],學習者就是通過這些概念體系來對現實進行解碼,因此,它在學習者頭腦中是根深蒂固的,甚至是不容置疑的,這導致對質的結果往往傾向于要么將新知識完全納入原有的概念體系(很多時候都是表面假象的誤讀、牽強的闡述或學習者的自以為是的理解),要么將這些新知識加以排斥。當先有的概念體系不能對新的知識進行闡釋時,也會發生兩種情況,一種是修正先有的概念體系,一種是徹底地發生概念轉變,形成新的概念體系。但這只是深度學習的初始,只有在當下情境中發生概念轉變后新生成的概念,能遷移到新的情境中去的時候,真正意義上的深度學習才算發生。因此,遷移才是深度學習的高級階段。這也符合美國研究會對于深度學習的定義,即深度學習是指對核心學科知識有更深的理解,能將理解運用到新的問題和情境中,并具有發展的一系列能力,包括人際交互和自我控制等能力[2]。因此,深度學習既不是指知識的深度,也不是指學習者思維水平的高低,而是指具體的學習者在特定情境中對指定的知識所產生的認知結構和思維水平的轉變和遷移,即深度學習是一個縱深變化的過程,只有把握住這一點才能真正對深度學習進行評價。

(四)深度學習評價指標體系

要判斷學習者是否進行了深度學習,就需要對學習過程中思維“當下”狀態進行記錄和表述,最有效的方式就是將學習者思維過程外化為文本,再對文本進行語義分析。常見的方法就是在學生學習過程中,分階段和時機,通過書面或者口頭提出問題,讓學生進行回答,人工將其回答整理形成記錄文本,然后再對回答問題的文本進行語義分析,以溯源學生思維的“當下”的層次。這種傳統的手工記錄方法費時費力,且可能會隨時遺漏對學習“當下”的捕捉,使得對學生學習深度的評價不全面。但隨著網絡技術、信息技術的發展,使得捕捉學習者在學習過程中思維的“當下”狀態成為可能。現有的網絡學習平臺與學習設備,幾乎都可以做到根據不同的知識點設計不同的問題,隨時隨地與學生發生交互,并將學生對問題的回答形成文本進行分類匯總,使得記錄思維的“當下”狀態更加完善。目前這方面研究做得比較好的當屬加拿大多倫多大學教育學院(OISE)Carl Bereiter團隊所研發的KF(Knowledge Form)知識建構平臺,以及芬蘭赫爾辛基大學在歐盟第六框架計劃(The Sixth Framework Programme for Research,FP6)支持下的“KP-Lab”(Knowledge-Practices Laboratory)項目組所開發的知識實踐實驗室平臺。其中KF知識建構平臺可以支持學生就某一學科知識形成討論社區,學生根據其自身的真實問題發表“觀點”(Idea),自己或其他同伴可以隨時對該觀點進行建構、提升,通過推進觀點進化這種方式來實現社區知識的創造和生成。在這一過程中,學生在學習探究中的思維“當下”狀態,就通過觀點的文本表達被記錄在KF平臺上。有了外化為文本的學生思維“當下”狀態的記錄,如何進行有效的評價?本研究將學生對某一具體問題的思考從對概念理解層次(當下)和掌握的程度(知識深度)上進行劃分,根據上述構建的“皮亞杰—比格斯”深度學習評估模型,構建了深度學習評價指標體系以評價深度學習的發生過程,用分值從1分到7分來表示不同等級的層次,每個等級的含義以及具體說明見表1。

當然,隨著語音識別以及語義分析等人工智能技術的進一步提升,完全可以通過計算機來實現對學生在小組合作學習過程中的自然語音進行完整的識別和記錄,形成文本,再根據評價標準對學生的學習深度層次進行評價。

六、結? ?語

深度學習作為一個復雜的思維過程,它不但與學習者的認知結構有關,還和學習者的思維方式有關,它總是在一定情境中發生,是對某個具體問題的縱向和橫向的綜合思考,它與具體問題的內容有關,而與問題本身的難易程度關聯不大。因此,對深度學習是否發生的評估,從學習者概念轉變的角度進行測量,更具有操作性和實踐意義。本文只是從概念轉變的角度出發,設計了深度學習評估模型及量表,是通過學生對相關問題的回答來判斷深度學習是否發生。當然,對某個具體的知識點來說,要測量學生是否進行了深度學習,一個問題顯然是不夠的,研究者應該根據知識點設計系列的問題,然后利用本量表對學生關于這一系列問題的回答進行打分,以此來評價其深度學習是否發生和發展。但如何從概念轉變的角度出發,根據學科內容以及具體的知識點來設計系列問題,并確定問題的多少以及層級關系,則是需要進一步思考和研究的。

[參考文獻]

[1] KIERAN E.Learning in depth: a simple innovation that can transform schooling[M]. Chicago:The University of Chicago Press, 2010.

[2] American Institutes For Research(AIR). Does deeper learning improve student outcomes?[EB/OL].(2016-08-18) [2018-07-12].https://www.air.org/sites/default/files/Deeper-Learning-Summary-Updated-August-2016.pdf.

[3] JAMES W. PELLEGRINO,MARGARET L. HILTON. Education for life and work: developing transferable knowledge and skills in the 21st century[M]. Washington,DC: The National Academies Press,2012.

[4] 尤小平. 學歷案與深度學習[M]. 上海: 華東師范大學出版社, 2017.

[5] 郭元祥. 深度學習:本質與理念[J]. 新教師, 2017(7):11-14.

[6] 張立國, 謝佳睿,王國華. 基于問題解決的深度學習模型[J]. 中國遠程教育, 2017(8):27-33.

[7] 張浩, 吳秀娟,王靜. 深度學習的目標與評價體系構建[J]. 中國電化教育, 2014(7):51-55.

[8] 劉哲雨, 郝曉鑫. 深度學習的評價模式研究[J]. 現代教育技術, 2017(4):12-18.

[9] 吳亞婕.影響學習者在線深度學習的因素及測量研究[J].電化教育研究,2017,38(9):57-63.

[10] 何玲, 黎加厚. 促進學生深度學習[J]. 計算機教與學, 2005(5):29-30.

[11] 樊雅琴,王炳皓等.深度學習國內研究綜述[J].中國遠程教育,2015(6):27-33,79.

[12] 何曉萍,沈雅云.深度學習的研究現狀與發展[J].現代情報,2017,37(2):163-170.

[13] MARTON F , S?魧LJ?魻 R. On qualitative differences in learning : i-outcome and process[J].British journal of educational psychology, 1976,46(1):4-11.

[14] BIGGS J. Individual differences in study processes and the quality of learning outcomes[J]. Higher education, 1979, 8(4):381-394.

[15] BENTZ V M. Deep Learning groups:combining emotional and intellectual learning[J]. Clinical sociology review,1992,10(1): 71-89.

[16] 張春莉.布魯姆認知領域教育目標分類學在中國十年的回顧與反思[J].華東師范大學學報(教育科學版),1996(1):57-70.

[17] JENSEN E, NICKELSEN L. 深度學習的7種有力策略[M].溫暖,譯.上海:華東師范大學出版社, 2009.

[18] 丁念金. 布盧姆之后美國教育目標分類研究的進展分析[J].上海師范大學學報(基礎教育版),2007,36(7):28-32.

[19] 鐘啟泉.“三維目標”論[J].教育研究, 2011,32(9):62-67.

[20] 李藝,鐘柏昌.談“核心素養”[J].教育研究, 2015, 36(9):17-23,63.

[21] 崔允漷. 追問“學生學會了什么”——兼論三維目標[J].教育研究,2013(7):98-103.

[22] 皮亞杰.發生認識論原理[M].王憲鈿,譯.北京:商務印書館, 1981.

[23] 張國仁,楊金花.認知結構的概念形成及其理論發展探索[J].吉林教育學院學報, 2010, 26(2):100-101.

[24] BIGGS J, KEVIN F. COLLIS.Evaluating the quality of learning. The SOLO taxonomy(structure of the observed learning outcome)[M]. New York: Academic Press,1982.

[25] 齊振海.關于思維結構及其在認識中的作用[J]. 現代哲學, 1986(12):7-10.

[26] 瓦托夫斯基.科學思想的概念基礎——科學哲學導論[M]. 范岱年,譯.北京:求實出版社, 1982.

[27] WEBB N. Depth-of-knowledge levels for four content areas[R].Madison: Wisconsin Center for Educational Research,2002.

[28] 張建偉. 概念轉變模型及其發展[J]. 心理學動態, 1998, 6(3):33-37.

[29] 鄭占偉.工作記憶廣度, 物理概念表征對問題解決的影響[D].開封:河南大學, 2012.

[30] 高文.教學模式論[M].上海:上海教育出版, 2002.

[31] WILSON R A,KEIL F C. The MIT encyclopedia of the cognitive sciences[M]. Massachusetts:The MIT Press,1999.

[32] 袁維新.概念轉變學習的內在機制探析[J].教育研究與實驗, 2003(2):49-54.

[33] 盧佳,王小丹,等.MOOCs促進學習者概念轉變的機制研究——基于翻轉課堂的MOOCs應用情境[J].蘭州教育學院學報,2014, 30(4):89-91.

[34] 段金菊, 余勝泉.學習科學視域下的E-Learning深度學習研究[J].遠程教育雜志, 2013(4):43-51.

[35] SAWYER R K. The cambridge handbook of the learning sciences[M].2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.

[36] 安德烈·焦爾當,裴新寧,著.變構模型——學習研究的新路徑[M].杭零,譯.北京:教育科學出版社, 2010.