天馬西來

劉忻

悠悠千載馬文化

驛使圖畫像磚 甘肅嘉峪關魏晉墓出土

面對于中國幾千年的文明發展史,當我們審視人的力量時,也許會忽視一個重要因素——一個給國人以巨大輔助的物種:馬。

當我們用這一視角審視歷史,就會發現:馬與我們的先民、與社會生產力的發展、與軍事力量的博弈、與歷史的興衰和進程,都有著千絲萬縷的聯系。由此不禁讓人心生感慨:馬,伴隨著前人,參與了幾千年波瀾壯闊的時代嬗變,直接或間接地影響了中國歷史的走向。

馬之本身,是中華民族歷史發展不可忽略的角色;馬之文化,是中華優秀傳統文化不可或缺的構成;馬之精神,是中華民族意識深層的一種情愫、一縷精魂。如果說,沒有馬人類的歷史會被重寫有點夸張的話,那么,沒有馬中國歷史肯定會是另一種樣子,則毋庸置疑。

馬是中國歷史發展的特殊動力

馬作為一種大型草食性哺乳類動物,早在四五千年前即被我們的先民馴養、駕馭。在人類役使的動物中,馬最通人性,是人類忠實的伙伴。在歷史演進中,馬成為行旅代步、農牧生產、交通運輸、郵驛傳遞和戰爭博弈等人類社會日常生活的重要動力,對中華文明的形成和發展發揮了極為重要的作用。

在戰亂頻仍的古代中國,馬始終是一大戰略要素,是震懾對方的軍事實力。大國的軍事霸權與小國的俯首稱臣,多是以馬的多寡為決定條件的。居于草原地帶的游牧民族,依仗天然草原資源,有著優越的養馬優勢。他們人人精于騎射,個個驍勇善戰。他們的騎兵速度快、戰斗力強,其部落本身就如同一個遷徙移動的準軍事組織。這對以步兵為主的中原歷代農耕政權形成巨大的軍事威脅。只要看看春秋戰國、秦漢政權受到北方匈奴等游牧民族的不斷侵擾;看看唐代面臨突厥、吐蕃游牧民族的南北夾擊,絲綢之路曾一度被切斷:看看宋代受到遼、金、西夏、蒙古等游牧民族的不斷擠壓,甚至帝王被俘或偏居一隅:再看看明代面臨北方韃靼、瓦剌、女真、兀良哈等游牧民族的襲擾,就會明白,中原農耕政權邊患不斷,被動挨打,無奈之下構筑長城防御工事,或被迫實行聯姻親善的策略,不能不說是由于雙方馬力的懸殊。因此可以說,幾千年的中國歷史,就是一部農耕文明與游牧文明之間馬力的較量史,也是中原農耕政權關于馬的危機史、失敗史。經過長期的征戰和民族融合,中原歷代政權都注重汲取游牧民族之長,重視馬的牧養,制定馬政,發展馬業,專設馬市,不斷對馬進行品種改良,增強馬的軍事武裝。因此,一部中國史也是中華各民族之間,包括與周邊國家之間馬的交流史、發展史、優化史,各民族共同推動了我國馬文化的發展,積淀了豐厚的馬文化歷史遺產。

中國馬文化的內涵

文化是民族的血脈,是人民的精神依托。一般認為,文化是相對于經濟、政治而言的人類創造的全部精神和物質的總和。文化是凝結在物質之中又游離于物質之外的,國家或民族的歷史觀念、地緣情結、風土人情、傳統習俗、生活方式、宗教信仰、文學藝術、行為規范、思維方式、價值觀念、審美情趣等。

至于中國馬文化,筆者以為,它是我國各民族在長期的社會生活實踐中創造出來的,與馬有關的物質成果和精神成果的總和,包括在牧養、馴育、繁衍、役使、征戰、娛樂等過程中,積累的對馬的認識、牧養馴化經驗、役使技能、文字著述,以及由此制定的關于馬的政策法令。比如在馬為人類服務的過程中發明的馬具、飾物、車輛、武器等各種工具裝備;在生活、生產實踐中對馬的情感寄托,進而轉化為審美領域里崇尚馬、頌揚馬的文學藝術作品、風俗節慶、賽事活動等,因此構成了與馬有關的精彩紛呈的物質文化、嚴謹周詳的制度文化和深沉渾厚的精神文化。

中國馬文化,是中華民族優秀傳統文化中重要的組成部分。中華傳統文化如果抽去馬文化,將會大為遜色。馬文化所包含的內容和涵蓋面時空浩大,既有歷史長度又有地域廣度,還有專屬厚度。

我國古代各民族在馴養、駕馭馬的過程中積累了豐富的認識、經驗和技能。如人文始祖軒轅創制車馬的傳說、春秋時代孫陽(伯樂)《伯樂相馬經》的撰寫、馬王堆漢墓出土的帛書《相馬經·大光破章故訓傳》的破譯、漢代馬援《銅馬相法》的記載、十六國北燕木芯馬鐙的發現、莫高窟302窟壁畫“釘馬掌圖”中蹄鐵技術的展示,以及在馴服馬的過程中形成的馬術、馬球、舞馬、走馬、賽馬等體育娛樂技能。

我國古代各民族在駕馭、役使馬的實踐中創造出各種器具和裝備,包括為馬配置的馬鐙、馬銜、馬鑣、馬鞍、蹄鐵、鞍韉等馬具,裝飾美化馬的當盧、馬冠、杏葉、節約、寄生等飾品,保護馬匹的馬面、馬胄等裝備,還有以馬為動力的導車、斧車、柴車、傳車、帆車、緇車、輕車、軺車、戎車等各式車輛。這些器具和裝備使馬在生產生活、交通運輸、軍事戰爭中發揮了騎乘、耕種、馱運、戰斗等重要作用。

彩繪騎鎧甲馬武士俑 北魏 西安草場坡1號墓出土

洗馬圖 30×306cm 明 佚名

我國古代各政權把馬運用于戰爭,總結出精湛的軍事思想、戰略戰術,并發明了兵器裝備等。秦漢以來,“馬者,甲兵之本,國之大用”的認識成為中原王朝維護政權的重要理念,也是歷代制定馬政的思想基礎。其形態包括以戰馬為武裝主力的軍事思想、戰略戰術,騎兵軍陣、戰車武備的功能特點、樣式作用以及各類防護器具、配套兵器等。另外,歷代以馬為主力的征戰所留下的成功經驗和失敗教訓,也是馬文化在軍事方面的重要遺產。

馬政,是我國歷代王朝律令的重要組成部分。朝廷設置有專門的馬業管理機構,制定頒布了一系列發展馬業、改良馬種、開展交易、壯大騎兵的政策法令和旨要規章。如周代有車駕制度、馬匹買賣規定,秦代有《廄苑律》、鹵簿制度,漢代有禁止母馬出關的查驗制度,唐代有馬匹管理機構,宋代有官馬注籍制度、券馬制度,西夏有馬匹校檢制度,遼代設有群牧使司管理官有牲畜,明代有依馬制度,清代有牧場考成制度,等等。

我國歷代王朝為提高馬的種群品質和牧養規模,采取了各種交流舉措和交易途徑。絲綢之路不僅是絲綢貿易之路,也是茶葉與馬匹的互市之路。各地域、民族間的經濟文化交流史,也是良馬的交流史、引進史、培育史。馬的體質有異、功能不同,既有駕車乘騎之利,亦有上陣征戰之功,各有所專。國家之間、民族之間、區域之間,通過馬的引進改良和互市貿易,以及戰爭掠奪和俘獲,或者朝貢饋贈等途徑,促使馬這一物種成為極富社會性的角色。為此發生的歷史事件不斷,如唐朝與吐谷渾開辟赤嶺馬市,契丹馬入貢中原,雅安茶馬交易點的設立,吐蕃貢馬與宋朝的封賜,大理國與南宋間的馬匹交易,等等。

在長期相伴中,人與馬結下了特殊的情感,逐漸形成了喜愛馬、崇尚馬、贊美馬的文化氛圍。英雄的名字總是與神駿寶馬如影隨形,每一匹著名戰馬的背后,都帶有濃郁的英雄主義色彩。歷史上相馬、用馬、愛馬的名人故事及著作可謂汗牛充棟、聞名古今。如善于養馬的秦非子,善于駕馭馬車的造父,善于識馬的伯樂、九方皋;項羽的“烏騅”馬,呂布的“追風赤兔”,秦良玉的“桃花馬”,郭子儀的“九花虬”等:還有齊桓公與“戲馬臺”、馬援與“白馬井”、楊延昭與“晾馬臺”、辛棄疾與“斬馬亭”、文天祥與“義馬墓”、陳連升與“節馬碑”等膾炙人口的故事。

古人與馬之間的情義融入了歷史文化中,也深深影響著中國的文化藝術。馬成為文學詩歌、繪畫雕塑、歌舞戲劇等文藝形式中最具人文精神的審美主題。

在詩詞中,有贊美、描寫馬的《詩經》《楚辭》;漢武帝有《天馬歌》《西極天馬歌》;南朝王僧孺有《白馬篇》;唐代白居易有《錢塘湖春行》,韋莊有《代書寄馬》,張說有《舞馬千秋萬歲樂府詞》;宋代辛棄疾有《破陣子·為陳同甫賦壯詞以寄之》;元代馬致遠有《天凈沙·秋思》,等等,難以盡述。

在歷代繪畫作品中,馬也占有一席之地,留存了大量形象生動、技法精湛的馬繪畫作品,不少都是國寶級文物。東晉顧愷之的《洛神賦圖》、隋代展子虔的《游春圖》、唐代韋偃的《雙騎圖》、唐代韓斡的《照夜白圖》、五代李贊華的《東丹王出行圖》、南宋龔開的《駿骨圖》、元代陳及之的《便橋會盟圖》、明代仇英的《秋原獵騎圖》、清代郎世寧的《百駿圖》等,都留下了神駿的形象。

古代以馬為表現對象的各類材質的雕塑雕刻藝術品,也蔚為大觀、精彩紛呈。甘肅武威東漢銅奔馬、四川綿陽雙包山漢代漆木騎馬俑、云南晉寧漢代四牛鎏金騎士銅貯貝器、青海玉雕臥馬、河北磁縣東魏茹茹公主墓陶馬、陜西乾縣懿德太子墓唐三彩三花馬等,都榮列國寶級出土文物之最,聞名遐邇。

歷史上,我國各地區、各族群在人馬情基礎上還衍生出以馬為崇拜對象的圖騰崇拜、風俗節慶和賽事娛樂活動。馬,被作為神物,很早就內化于人們的意識中,形成遠古先民崇拜的圖騰。先民們從識馬、馴馬、牧馬、乘馬、役馬、馭馬、市馬、飾馬到娛馬,引發寫馬、畫馬、雕馬、塑馬等活動的同時,還衍生出馬在喪葬、祭祀等習俗中的功用,后逐漸演變為各種民俗節慶祭祀活動。各地馬神、馬祖、馬王廟(殿)的信仰祭奠,竹馬社火的流傳,馬褂的穿著、賞賜,馬錢的流通,馬戲的演出,賽馬的舉辦,無一不是馬文化的孑遺。

“馬文化”也許是改革開放以來才提出的概念,它源于各地對歷史文化遺產的重新認識和發掘。伴隨著大量與馬相關的文物的出土,我們不得不回望歷史,原來陪伴我們數千年的馬,雖然在現代逐漸淡出了人們的生活,但在歷史的長河中展現出厚重的文化積淀。

人類文明史上最高貴的一次征服

白匈奴騎射形金飾片 青海省都蘭縣出土

金銀錯狩獵紋銅鏡 洛陽金村東周大墓出土

法國作家布封曾說:“人類文明史上最高貴的一次征服,乃是對馬的征服。”大約在新石器時代晚期(距今4000年前),人們將野馬馴化為家畜,一開始也許只是作為肉食,后來漸漸用于駕車、騎乘。

關于最早的騎馬者形象,現在能夠看到的是一面戰國時期的金銀錯狩獵紋銅鏡。銅鏡上那幅騎士搏虎圖最為著名,圖畫以寫實風格再現了當時的生活,畫面右側的武士身披鎧甲騎在戰馬上,左手執韁,右手持劍,與猛虎對峙。沒有鞍韉,也沒有馬鐙,騎者跨騎于馬背上,這種騎乘方式叫“裸騎”。

我國騎馬的歷史,可追溯到3800年前。而真正把馬用于戰爭是在約2400年前的春秋戰國時期,最著名的典故是“胡服騎射”。公元前307年,趙國的國君武靈王盡管有武裝精良的戰車,卻屢屢敗給邊境的匈奴、東胡等草原民族的騎兵。他看到胡人穿短衣、長褲、筒靴,騎在馬背上開弓射箭動作自如,往來奔跑迅速敏捷,于是萌生了改革的愿望。他力排眾議,很快付諸實踐,仿效胡人服裝和騎射經驗,組建起第一支武裝騎兵。這支騎兵在諸侯爭戰中發揮了優勢,趙國的軍事力量日益強大,成了“戰國七雄”之一。

值得探討的是,在漢與匈奴的戰爭中,盡管歷史記載一再提到騎兵作戰,但只說匈奴“人不馳弓,馬不解勒”,并沒有出現馬鞍、馬鐙之類的詞語。那么,龐大的騎兵隊伍依靠什么武裝?怎么保證騎手在馬背上平穩用劍、精準射箭?

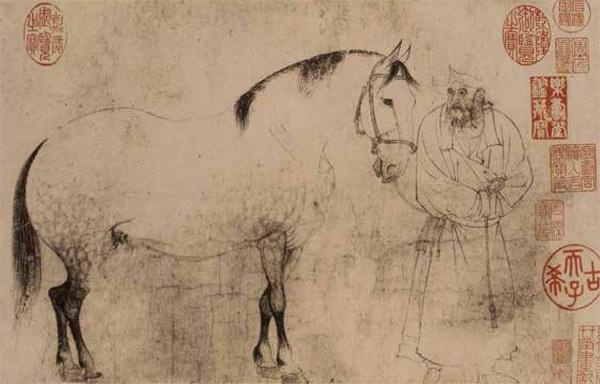

圉人呈馬圖 唐代 韓斡 美國大都會藝術博物館藏

鞍韉的使用大約是在東漢時期,馬鐙出現在魏晉時期,均在公元三四世紀。漢代騎兵分重騎和輕騎。重騎指人馬均穿鎧甲;輕騎則無鎧甲,但從實戰中的案例看,可能有簡單的韉墊一類的裝備。從目前出土的戰國馬具和西漢陶戰馬俑之類的文物中,可以清晰地看到均有相當于韉的坐墊縛在馬背上。匈奴墓葬中也出土過皮毛韉一類的馬具,這都為早期騎兵乘騎提供了實證。如果沒有這些裝備,霍去病率八百輕騎深入大漠數百里尋殲匈奴,勞累且不說,時間久了騎手也會從馬背上滑落下來。

獵獐圖畫像磚 嘉峪關魏晉墓7號墓出土

狩獵圖畫像磚 嘉峪關魏晉墓1號墓出土

鎏金銅杏葉 永泰公主墓出土

金銀錯馬絡頭飾件

因此,中國古代各民族在征服、役使馬的實踐中創造出各種器具裝備,使馬在生產生活、交通運輸、軍事戰爭中充分發揮出騎乘、馱運、戰斗等作用。

馭馬之具:馬絡頭

先民對馬的控制和使用,應該是從給馬戴上籠頭那一刻開始的。民諺說得好:“沒戴籠頭的馬——不好擺弄,上了籠頭的馬——哼也不哼。”馬籠頭是民間俗稱,書面語叫“絡頭”“轡頭”“羈”或“鞿”。絡頭不包含馬銜,《急就篇》顏師古注中載:“羈,絡頭也,勒之無銜者也。”絡頭就是套在馬頭上的一種器具,用以御馬和約束馬首,今天的馬嚼子是與絡頭分設的兩種器物。因為馬絡頭大都用皮革或繩麻制作,極易腐朽,所以最早的馬絡頭實物很難見到,只能通過復原件考察它的最早形態。商代馬具中已經有了完整的馬絡頭形態,從安陽武官村商代大墓的出土文物可見一斑。對出土馬骨上保留著的絡頭銅飾進行復原后,基本呈現了絡頭的全貌。它由皮質額帶、頰帶、鼻帶、咽帶組成,帶上套著青銅泡飾,兩帶交叉處用一種“十”字形的銅飾件連接,此飾件即后來的“節約”。

絡頭的結構在商周時期基本定型,后期只是在馬絡頭上添加裝飾物,如當盧、瓔珞、杏葉等。從一些青銅器、壁畫或畫像磚上也可看到最早的馬絡頭形態。如河南安陽殷墟婦好墓出土過一把青銅刀,刀柄為馬頭形,上面以鏤空形式雕出馬絡頭,由項帶、額帶、鼻帶、咽帶、頰帶組成,與今天常見的馬籠頭差別不大。秦始皇陵兵馬俑二號坑出土了一套完整的陶馬上的絡頭,帶有馬銜:西漢畫像磚上的馬絡頭,可以更加清晰地看到加上了馬銜和韁繩。這種由籠頭、馬銜和韁繩三部分組成的馭馬鞍具結構,在秦漢時期已經趨于完善。

馬冠 寶雞市博物館藏

云形馬鑣 戰國

除此而外,商周時期的墓葬馬坑還發現了籠嘴式馬絡頭。西安灃西張家坡西周車馬坑內發現的貝飾絡頭很典型,它用皮帶做框架,沒有節約等飾件,像一個籠嘴一樣套住馬口。籠嘴式馬絡頭有時又分為兩層,里層是用皮革穿銅泡組成的絡頭:外層是用皮條編成的籠嘴,籠嘴成網狀,十字相交處用銅節約連接。在籠嘴正面,馬口至雙目中間處,裝有大小兩件上端為獸面、下端微彎的鉤形銅飾,大的在上,小的在下,這種飾件稱作“鉤”,大約是用來防止馬相互撕咬或搶食。

馴服烈馬的利器:馬銜

對于狂暴不羈的烈馬,僅靠籠頭很難約束,還必須給它戴上馬嚼子。俗語說:“再難馴服的馬,戴上嚼子就乖了。”馬嚼子,古稱馬銜,《說文》云:“銜,馬勒口中也。”銜有口含之意,為含在馬口中的鉗形棒狀物。因橫在馬齒間如嚼狀,又稱馬嚼子。后來多為鐵制,也稱馬口鐵、口銜鐵或銜鐵。因駕乘時以緊勒馬銜為指令,故又稱馬勒子。它與絡頭相連,兩端連著韁繩,一旦馬不聽使喚,馭手只要用力拉緊韁繩,金屬的嚼子便會勒緊馬的兩腮,疼痛中的馬只得聽從指揮。這個器具是控制馬的行動速度和方向的工具,功能類似于今天汽車的方向盤。

早在商周時期,人們就懂得使用馬銜來控制烈馬。1936年,河南安陽殷墟人馬合葬坑出土了一件商周晚期馬羈飾。馬羈飾由扇貝當盧、玉牛頭、玉鳥、玉獸面、玉馬銜和人頭形的玉鑣組成,前四件裝飾在馬絡頭上,配以玉質的馬銜和鑣,將尊貴的氣派展現得淋漓盡致。據專家推測,這個墓應該是一名善騎射的武士與其戰馬的合葬坑,是現知最早的騎馬作戰的資料。這件獨一無二的玉質馬銜是目前發現的最早的馬銜精品。商周時馬通常用于挽車而非坐騎,因此,這個武士的身份迄今仍是個謎。

1981年,考古人員在殷墟西區又發現兩件青銅馬銜,呈“8”字形,與韁繩相連,周代金文文獻中把這一組合稱為“攸勒”。《說文解字》說:“攸,行水也;勒,馬頭絡銜也。”清道光二十三年(侶43年)出土于陜西岐山的西周晚期毛公鼎,記錄了毛公向周宣王忠心獻策之事。其中饋贈之物多有與車馬相關的物件,如攸勒,即帶有韁繩的馬銜,金口,即金馬冠。由此可見,西周時期,車馬作為主要的交通工具,關系著國家歲祭和征伐等大事。攸勒能被列入禮單,證明當時人們十分重視這些物件的制作,而且馬匹主要用于駕車。

青銅馬面飾品 戰國 內蒙古自治區博物院藏

鎏金銅當盧 西漢山東章丘市出土,其正面透雕一頭后肢朝上翻轉的神獸,神獸有角和蹄足。

傳統的銜有兩種樣式。一種由兩個兩端各有圓環的金屬柱狀體組成,呈“8”字形或“S”形,像雙頭內彎的鉤子。兩個圓環相套放置在馬嘴里,掛在前切齒和后臼齒之間,外側兩個圓環再套在馬銜外端,系上韁繩,為騎手掌握。當騎手拉緊韁繩時,馬嘴內的兩個圓環形成夾角,韁繩拉得越緊夾角越小,這不但會使馬口承受壓力,也因為馬銜夾角變小使馬的臉頰產生疼痛感,馬只好馴服地聽從騎手的指揮。另一種銜為微彎的直尺形,橫卡在馬嘴里,外端鑄有馬刺。一旦馬不聽使喚,只要勒緊馬銜,馬刺就會刺疼其臉頰,以此制服桀驁不馴的烈馬。為了防止馬銜從馬嘴里拉出,又在馬嘴外增加了一個裝置“鑣”,與銜配套使用。成語“分道揚鑣”,意思是通過拉動馬嚼子掉轉馬頭而行。

西周時,馬銜結構更加成熟,兩頭的環伸出馬嘴,與外面的鑣套合,轡繩不系在鑣上,而是系在銜環中。銜與鑣經常配套使用,還能脫卸。從出土西周文物看,鑣的形狀、材質越來越多樣,有的呈圓形環,有的像牛角,有的像蝌蚪,有的仿木棍。春秋戰國時,還流行用牛角、象牙和獸骨制作鑣,比較講究的鑣還鐫刻著細密的花紋。

在《三國演義》《水滸傳》等古典名著中,寫到兩軍交戰中戰將出列時,常用“勒馬”一詞,如“關平慌忙提醒父親,行前已立軍令狀。關羽默默不語,勒馬回寨”,“宋江勒馬看時,莊上不見刀槍人馬,心中疑忌”。這里的勒馬,就是拉動馬銜、馬鑣的意思。

馭馬者的指揮傳感器:韁繩

牽馬執韁,在今天看來是再簡單不過的事,而在古代,一根小小的馬韁繩卻大有學問。

韁繩是連接絡頭與馭手的憑依,古稱“轡繩”,又叫作“攸”。《說文解字》曰:“攸,行水也。”一張一弛,兩攸如流水,故曰“行水”。很多文獻中,“轡”也特指韁繩。《詩經》中多處出現馭手執轡駕車的情形,如“四牡孔阜,六轡在手”,“執轡如組,兩驂如舞”。如何駕馭好馬車,全憑馭者手中的韁繩。商代車馬坑中,大都是一車兩馬,一般有兩根轡繩。到了西周,一車四馬是通例,每馬各兩轡,原本有八轡,但兩邊驂馬的內轡系于軾前,謂之“鞠”,馭手只執六轡,所謂“六轡在手”,即是此意。

木軺車 甘肅武威磨嘴子東漢墓出土,是迄今為止發現的最大的漢代木雕作品

“執轡如組”的“組”是指編織成的多股絲繩,成語的意思是轡索雖多,而在馭手手中就像一套組繩,馭手用力均勻,兩邊的驂馬跑起來如同起舞,極為協調。秦始皇兵馬俑博物館館藏國寶級文物“秦陵一號銅車馬”即是典型例證。御馬俑雙臂前舉,雙手半握拳,手握六根轡繩。

從文獻記載看,馭手兩手執轡駕馭,幾乎不用鞭或策驅馬。《禮記·曲禮》中說:“執策分轡,驅之五步而立。君出就車,則仆并轡授綏。”意思是說,趕馬行進時,轡分在兩手持握,如果一只手要干別的事,轡繩即并于另一只手。善御者,從一提起韁繩,就能看出技藝很高。《淮南子·覽冥訓》云:“昔者王良、造父之御也,上車攝轡,馬為整齊而斂諧,投足調均,勞逸若一,心怡氣和,體便輕畢,安勞樂進,馳騖若滅,左右若鞭,周旋若環,世皆以為巧。”意思是說,像王良、造父這樣高明的馭手,他們一登上馬車,提起韁繩,四匹駕車的馬立刻精神抖擻,整齊邁步,不急不躁,體態輕盈,奔跑迅疾,周旋自如。這里的“轡”,指的就是韁繩。

在古代,執轡馭馬要比騎馬復雜得多,想使車輛行駛平穩,馭手必須通過轡繩把意圖準確傳達給馬,左右馬的行動,因而韁繩顯得尤為重要。以轡馭馬,可以遠致千里:“執轡”馭國,則需有序有度。由古代駕車馭馬之術而延伸出的馭國之術或駕馭學,則包含了更深層的內涵。《后漢書·范滂傳》有一則故事:“滂登車攬轡,慨然有澄清天下之志。”這是在東漢時期,當時冀州發生饑荒,而貪官污吏們照樣過著糜爛奢侈的生活,對災民不聞不問,饑民們紛紛起來反抗,朝廷任命范滂為清詔使前去考察。他接到命令后感到責任重大,臨行時,他在馬上手執韁繩對隨從說:“一定要查明真相,澄清天下。”后來,“攬轡登車”“攬轡澄清”“攬轡中原”等成語均為表達在亂世之中立志革新的意思。傳統文化積淀而成的駕馭學,現在幾乎運用在了各個領域。

唐風圖(局部) 絹本淡設色 28.7×827.1cm 南宋 馬和之 遼寧省博物館藏

陶奔馬 魏晉 武威職業學院出土 武威市文物考古研究所藏

通長57.5厘米,高45厘米;燕子長24厘米,寬20.5厘米。馬的身體、四肢、尾巴以及燕子分別制作。馬昂首挺胸,頭向左側張望,三足騰空,右后足踏于燕尾上,馬背上捏塑馬鞍,馬雙眼刻為三角形。燕子呈飛行狀,雙目凸出,回首翹望,燕背上有一圓柱支撐并連接馬下腹部。

東漢早期流行低橋馬鞍,距高臺縣百余里的甘州區就出土了低橋馬鞍。在葫蘆墩灘出土過一件銅馬,馬飾保存完整,其中的馬鞍長10.5厘米、寬9厘米,前鞍橋高7厘米,后鞍橋高3.5厘米,鞍下兩側有障泥。甘州區四角墩灘出土的銅馬鞍,前后鞍橋的高度與葫蘆墩灘的一致。這些都是東漢初期較為流行的馬鞍形制,在許多地方都有類似的出土文物,如河北定縣出土的一套西漢時的銅車馬具中,有一件馬鞍的模型,鞍橋兩頭雖然直立,但較為低平,顯然是早期馬鞍。

當時,馬鐙還未發明,人們騎馬時,鞍橋過高會導致無法上馬,因此,低橋馬鞍是適應當時乘騎的需要而產生的。但一些王室貴族“盛飾鞍馬,競加雕鏤”,為了騎坐舒適,不斷加高鞍橋,到東漢后期,出現了一種專供達官貴人騎馬用的高橋型馬鞍——鏤衢鞍。隋時的詩歌《驄馬驅》中就有“暫解青絲轡,行歇鏤衢鞍”之句。到三國時,“高橋鞍”這樣的專門名稱見載于《魏百官名》一書中。這種高橋鞍騎乘時安穩舒適,但不方便上下馬,這一難題促使人們后來發明了馬鐙。《三國演義》中,講到關羽戰呂布,說他們在馬上大戰三百回合,這大概是以明朝人的認知來想象的情節。當時的馬鞍配備尚未完善,還沒有馬鐙,即使是戰神,也無法在馬上持續打斗幾百個回合。

隋唐時期,馬鞍形制進一步改進,前鞍橋直立,后鞍橋向下傾斜,鞍面形成凹曲弧線,騎手乘騎更加舒適。這種鞍稱為“后橋傾斜鞍”,唐三彩中這類鞍具呈現較多。揚州出土的一批唐三彩中可以清晰地看到馬鞍,鞍橋的前后都很高,配有馬鐙。鞍下有韉,一般用毛氈或獸皮制作,《資治通鑒》載:“簡飛騎才力驍健、善騎射者……乘駿馬,以虎皮為韉。”

彩繪銀障泥 陳國公主墓出土

臥鹿纏枝牡丹紋金馬鞍 錫林郭勒盟鑲黃旗元代墓出土

裝鐙陶馬俑南京象山東晉墓出土,馬背上寬大的障泥垂于馬腹兩側

馬鞍還有配套的裝置,如前文提到的障泥。障泥懸于韉外,從鞍下緣一直垂過馬腹,其作用是遮擋馬奔跑時踢起的塵泥,同時防止騎士的鎧甲、佩劍磨傷馬腹。馬不騎乘時,還有用以覆鞍的鞍袱。為了固定馬鞍,還有配套縛在馬腹的腹帶、繞過馬胸的攀胸、繞過馬臀的鞘帶,有的還在馬鞍后系上裝飾性帶子——鞘。至唐代,馬鞍的形制趨于完善,這一時期,契丹、突厥等游牧民族在馬鞍的改進上也多有突破,并推動了中原馬鞍形制的成熟。唐時馬鞍形態一直沿襲至今,并沒有多大變化。

影響世界的發明:馬鐙

東漢末,高橋馬鞍開始普遍使用,乘騎者的舒適感和穩定性進一步提升,但上下馬不方便的問題還沒有得到解決。疾馳中,騎士腳下懸空,難以保持身體平衡。于是,馬鐙應運而生。

據目前考古發現表明,馬鐙實物最早大約出現在魏晉南北朝時期,也有學者據發現于漠北的壁畫等文物推測,匈奴可能是最早使用馬鐙的民族,時間大概在秦漢初期。

木芯馬鐙 東晉 遼寧北票市出土,外裹鎏金銅片

鎏金鐵馬鐙

? ? 東丹王出行圖絹本設色 27.8×125.1cm 南唐 李贊華 波士頓藝術博物館藏畫中繪六人騎在駿馬上,各具姿態,服飾因身份不同而各異。馬矯健豐肥,左右顧盼,慢跑前行。東丹王在馬背上手握韁繩,面帶憂郁,若有所思,情緒正和他棄遼投后唐的處境吻合。人物及馬的線條描繪細膩精良,設色華麗,盡顯宮廷繪畫之特色。構圖布局前后照應,疏密相宜,人物和馬的動態形成一種行進的韻律。

出土文物中,最早發現的馬鐙實物是在湖南長沙西晉晚期墓出土的一件陶鞍馬俑上。這件陶俑的左側障泥上塑有一個三角形鐙,另一側沒有。墓中還有另一件陶騎士俑,上面也有一樣的馬鐙,閑置一旁,并沒有被踩在腳下。可以想象,這種鐙只是方便騎士上下馬之用。由于該墓出土有模印“永寧二年五月十日作”的陽文篆書墓磚,考古專家認為這是西晉惠帝永寧二年(302年)的文物。其后在江蘇南京、新疆、陜西等地出土的西晉、十六國時期的陶馬上都發現了馬鐙。

馬鐙實物還發現于遼寧西部的古墓葬中。1965年,在遼寧省北票市西官營公社姜家山生產隊東坡發掘一座晉墓,出土了470多件文物,其中有一對外包銅皮的木質馬鐙。根據“遼西公章”“車騎大將軍章”和“大司馬章”三枚鎏金印,考古專家認為墓主人為東晉末年、十六國時期北燕文成帝馮跋之弟——宰相馮素弗。馮素弗隨馮跋起事后,官至侍中、車騎大將軍、錄尚書事、大司馬等,封遼西公,死于太平九年(415年)。從《資治通鑒》和《晉書》對馮素弗的評價看,他身為宰相,為人謙虛恭慎,非禮不動,車服屋宇務于儉約,修己率下,以正壓邪,百官服之、尊之、怕之。

馮素弗墓中的馬鐙形狀近三角形,拐角處渾圓,木芯,外裹鎏金銅片,高32厘米、長24.5厘米、寬16.8厘米,鐙腳處的厚度與其他地方一致。這對馬鐙是現存時代最早的馬鐙實物。這種雙馬鐙的出現,使得騎士上馬后腳踩到了實處。它與鞍韉相配合,可以有效地將馬和騎者結合成一個有力的整體,以便最大限度地發揮騎者的優勢,同時又能有效地保護騎者的安全。

直到隋朝,腳踏式馬鐙才基本定型。馬鐙包括兩大組成部分:一是騎者踏腳的部分,即鐙環:二是可將馬鐙懸掛在馬鞍兩側的鐙柄或鐙穿。在發展演變中,鐙環不斷加寬,更適應腳踏結構,也變化出許多樣式。鐙柄總體呈現四個類型,即直柄橫穿形馬鐙、壺鐙、“T”形柄金屬馬鐙和“8”字形馬鐙。這四個類型既相互關聯,又各自具有鮮明的地域特色。中國馬鐙的發明,不但改善了乘騎條件,更重要的是直接武裝了騎兵。魏晉南北朝到三國時期,借助完善的馬具,一支支甲騎逐鹿中原、橫刀立馬,馬鐙很快就傳入中亞、西亞和歐洲。公元4世紀,匈奴人帶著全副武裝的騎兵進入西亞和歐洲時,當地土著看到騎兵坐在馬鞍上,腳下踩著馬鐙,來往飛馳,靈活自如,以為是來自天外的神兵。因為在古希臘、羅馬乃至高盧人那里,一直流行的是跳躍式跨馬法,騎手常常靠跳躍飛身上馬。

人馬情未了——古代文人寫馬

平番得勝圖(局部) 43.8×972.2cm 明代此卷由朱元璋外甥李文忠的后代保存,稱為“岐陽王世家文物”。畫面反映了萬歷三年(1575年),甘肅西南部西番族攻打洮州(今甘肅省臨潭縣),明廷派固原鎮(今寧夏回族自治區固原市)總兵官率河州(今甘肅省臨夏縣)兵馬鎮壓的過程。全圖共分為14個畫面。

《詩經》:戰馬出征何時歸

《詩經》所描述的社會生活,上至朝廷宗廟,下到尋常巷陌,都出現過馬的形象。從馬的功能上看,多與駕車相關。

《詩經》中,《風》主要反映人們的日常生活,如婚嫁、勞作、宴游等,因此,《風》中多出現婚車、田車,也有役車、公車和游車。

田車是專門用于打獵的車子。它既是“射”與“御”能力的體現,又是對軍事戰爭的演練。田車與兵車都是四馬駕車,車上皆配有弓矢,插有旗子,但據文獻記載,駕田車的馬要比駕兵車的馬矮0.3米左右,檔次低一級。形制上,田車的車身更小,也更靈便。

根據《詩經·大叔于田》,作為田獵用途的馬,馬隊是由服馬(古代一車四馬,中間兩匹駕轅的馬稱為服馬,服馬用轅、衡拉車)、驂馬(駕車時位于兩旁的馬稱為驂馬,驂馬用系于車底的引繩拉車)構成。

《大叔于田》是《詩經》中對“馬”的描述頻率較高的詩篇,馬前后出現了10次,用以烘托打獵時的場景,側面展示了空拳打虎的英雄形象。其中,“叔于田,乘乘馬。執轡如組,兩驂如舞”,描述了獵手隨公畋獵時的氣勢,駕車之馬有四匹,獵手手握四匹馬的韁繩,兩面的驂馬同服馬步調一致,氣勢齊整。

《詩經》中,《秦風·小戎》是一首集思夫、夸夫和頌揚國威于一體的詩歌。《詩經》中的其他戰爭詩,多表現征夫的勞苦和百姓的厭戰情緒,只有《秦風》中的戰爭詩,表現出高昂雄壯的戰斗精神和秦師兵強馬壯的軍威。因為秦人“好馬及畜”,馴養馬匹、駕馭車馬的歷史悠久,因而軍隊的車馬兵器裝備較為先進,射獵技藝也相對高超,民風尚武好戰。可以說,馬已經成為與秦人密不可分的文化、藝術和生活符號。

其實,早在殷商時期,人們就意識到了馬的軍事價值。商朝末期,戰車的使用已具備相當的規模,到周代,馬匹飼養也有了更大的發展,國家設有專門負責養馬的機構。及至《詩經》時代,兵車的多少與好壞,已事關國家軍事力量的強弱,養馬業的興旺成為國家強盛的象征。

《詩經》中,馬還與祭祀有關。周人對祭品要求嚴格,認為祭品越珍貴,越能體現虔誠。因此,馬很早就成為祭祀神靈的重要祭品。《詩經》時期,還有祭祀馬神的習俗,春天祭祀馬祖,夏天祭牧,秋天祭馬社,冬天祭馬步。到了漢代,農歷正月初六被定為“馬日”。在這一天,人們會根據天氣陰晴來占卜當年養馬的興衰。

總的來說,馬在《詩經》中主要以兩種形式出現。一是物象的馬,主要表現馬在戰爭、狩獵及日常生活中的活動;二是作為意象出現,蘊含著豐富的文學和美學價值,對中國文學的發展產生了深遠影響。

《楚辭》:四夷交潤尚白馬

在屈原的《離騷》中,馬作為騎乘工具和情感展現載體,表達了詩人后悔、猶豫、想“回車復路”的復雜情緒,也承載了詩人對理想世界的不懈追求。

胡人牽馬圖壁畫 陜西省禮泉縣煙霞鎮陵光村出土 昭陵博物館藏

“飲余馬于成池兮,總余轡乎扶桑”,“朝吾將濟于白水兮,登閬風而紲馬”。詩人在天地間“上下求索”,卻求之不得,但他仍要乘龍馭鳳,借助大風之力馳騁飛騰,繼續追索。結尾處,“仆夫悲余馬懷兮,蜷局顧而不行”,馬的意象,表現了詩人劇烈的心理轉折,將悲劇性推向了頂點。

騎馬圖畫像磚 南朝

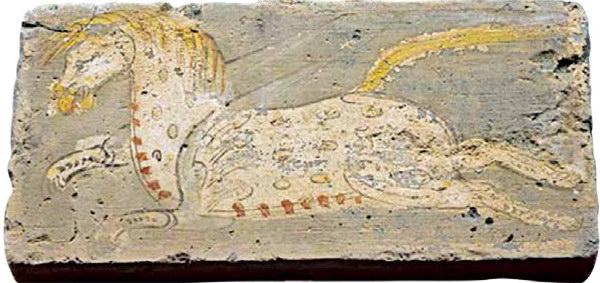

敦煌佛爺廟翼馬畫像磚

繼《詩經》之后,馬的意象不但在《楚辭》中得到了延續,還承載了更為豐富的文學和文化上的內涵。

屈原在《國殤》中描寫了一場楚國將士拼死沙場的車戰。“霾兩輪兮縶四馬,援玉桴兮擊鳴鼓。天時懟兮威靈怒,嚴殺盡兮齊原野”,馬匹死傷慘重,戰斗場面慘烈,表現了戰馬的英勇和將士們為國犧牲的崇高精神。

《楚辭》中,馬成為一種寄托現實精神的意象和人格化的代表。人格化的馬的意象共出現了24次,有騏驥、駑馬、憊馬等,皆個性突出,折射著人世間的忠良邪佞。騏驥對應良臣,成為有志之士用以自喻的典型意象:駑馬對應庸才,比喻無能的庸才和當道的小人:千里馬不遇伯樂,則引申為士不為所用。

《戰國策》:伯樂識馬舉賢才

《戰國策》通過策士的游說活動,反映了春秋至秦統一時期各國的政治、外交等情況,其中就有不少關于伯樂與千里馬的佳話。

這個時期,各國戰爭中以騎兵為主,在戰術上發生了重大轉變。通過齊國著名的“田忌賽馬”故事,就能看出當時上層社會的愛馬之風。相馬之術便應運而生。千里馬成為人才的代名詞,伯樂則是善于發現和使用人才的人。君王尋找千里馬,士呼喚伯樂,一時成為潮流。

《戰國策·燕策一》中,郭隗向燕昭王講到“五百金買馬首”的故事,以此說明要想招納到真正的人才,君王必須誠懇地對待人才。“重金購駿骨”的典故,日后演變為黃金臺及相關現象,出現在后世文人的作品中。例如唐代李賀的“堆金買駿骨,將送楚襄王”,李白的“燕昭延郭隗,遂筑黃金臺”等。

《戰國策·趙策四》中,說客以買馬善待相馬者,說明國君要遠離佞臣,重視賢人的道理。《戰國策·楚策四》中,有伯樂憐馬的故事。千里馬拉著鹽車上太行,筋疲力盡,汗水直流,被伯樂遇到,下車攀而哭之,并脫下自己的衣服給馬披蓋。“驥于是俯而噴,仰而鳴,聲達于天,若出金石聲者”,馬之所以這樣,是因為遇到了懂得自己價值的知己,這里,馬被賦予了人的情感。

以馬喻人,是士關注自身前途與命運,期望獲得重用的心聲寫照。

青白釉胡人牽馬俑 北宋 江西景德鎮宋墓出土

純金鏨花雙馬杯 唐代 具有西亞風格

《莊子》:野馬嘶鳴未有韁

莊子善以馬喻。《馬蹄》中的“馬之真性”,《逍遙游》中的“野馬”,《齊物論》中的“萬物一馬也”,《至樂》中的“馬生人”之說等,都是以馬為喻,承載作者的哲學思想。

戰國時期,馬被廣泛用于戰爭、耕作及交通運輸,因而在人們日常社會生活中的作用和地位日益重要。但同時,伴隨著社會文明的演進,“自然”被“人為”破壞,而作為馬之真性體現的“野馬”卻日漸減少。

莊子崇尚自然,崇尚“真”,而野性,正是馬之真性的體現。而世間伯樂嘴里說著“我善治馬”,卻導致馬之真性損喪殆盡,這是現實社會中人與自然的矛盾對立。

在莊子的哲學思想中,“伯樂”象征著虛偽的仁義,“馬之真性”則體現了素樸的常性和人類社會的理想狀態,表達了一種社會批判思想。

《論語》:借馬言德話儒家

春秋時期是馬車的輝煌時代。《論語》中除了用“千乘之國”形容諸侯國之富強,亦用“馬”喻政治主張、倫理思想、道德觀念及教育原則。在孔子的思想中,有“道之以德”,而非“道之以政”的治民之道。孔子認為,道德感化的力量要大于刑罰的震懾力。

孔子在處理“廄焚”事件時,認為“鄉人為火來”是“相吊之道”,故行拜禮以表感謝。這是孔子對自己思想的躬行。“不問馬”生動地體現了孔子“為政以德”的思想風格。

“所向無空闊,真堪托死生。”養馬業的發展也是文化思想的發展。馬本身不是文化,但如何用馬、識馬卻是文化。《論語》中提及馬,均非指馬本身,而是借馬來說其他。比如子貢有言:“駟不及舌。”是說馬的速度再快,也比不上人的舌頭快,因為話一出口,便無法收回。《憲問》篇中,子曰:“驥不稱其力,稱其德也。”是說把千里馬叫作驥,并不是稱贊它的氣力,而是稱贊它的品質。這些都說明,馬的內在品質已經得到了認同。

漢武帝《太一天馬歌》:神馬當從西北來

唐三彩馬 懿德太子墓出土 陜西歷史博物館藏

《史記·大宛列傳》中記載,漢武帝欲求良馬,占卜結果說,“神馬當從西北來”。

一個在敦煌服刑的人抓住了機遇。那時人們都發現,野馬常在一處飲水,但無人能捕獲。此人經過長期觀察,造出一個手持絆馬索的土偶,立在水邊。野馬每天看見,漸漸便習慣了土偶,視而不見。此人便趁機移去土偶,自己扮作土偶站到了水邊。捕獲野馬后,他將馬獻給了武帝。為了神化野馬,他謊稱此馬出自水中,以應占卜結果。武帝認為這是天賜的神馬,還欣然作歌。

“天馬”一詞,最早出現在《山海經·北山經》中:“(馬成之山)有獸焉,其狀如白犬而黑頭,見人則飛,其名曰天馬。”此處所言“天馬”,其實更近乎神獸。到了漢初,“犯我強漢者,雖遠必誅”,兵強馬壯是國家財富和軍事實力的展現,天馬也就被賦予了更多的現實意義。

《史記·大宛列傳》曰:“(大宛)多善馬,馬汗血,其先天馬子也。”漢武帝日后又覺得大宛馬更適合被稱為天馬,于是,“而天子好宛馬,使者相望于道”。

漢武帝先后兩次發兵征討大宛,終得寶馬,并為此創作了第二首《天馬歌》,交于樂府排練,用于祭祀大典。在漢代的文學典籍中,天馬意味著盛世之馬、強國之馬。

曹植《白馬篇》:金鞍白馬游俠行

《白馬篇》奇美異常。詩人大量運用從《詩經》和漢樂府中流傳下來的鋪陳手法,從平常演練到戰場擊敵,層層渲染、面面俱到地勾勒出白馬英雄的形象,鮮明突出地表現了憂國去家、捐軀濟難的主題。

曹植所處的時代軍閥混戰,瘟疫流行,國家分裂,田園荒蕪,民不聊生,更有邊地外族趁機入侵,擾亂北方邊境。內憂外患,正是亂世出英雄之際。

《白馬篇》首創了與邊塞背景相結合的游俠形象,將游俠精神置于更開闊宏大的邊塞環境中,在一定意義上實現了游俠詩向邊塞詩的轉變,也開創了以邊塞游俠題材抒寫建功立業理想的先河。以《白馬篇》為代表的詩美追求,深遠地影響了中國詩歌藝術的美學走向與創新。

白馬篇 三國時期 曹植此詩塑造了邊疆地區一位武藝高超、渴望衛國立功,甚至不惜犧牲生命的少年游俠形象,表達了詩人建功立業的強烈愿望。

二駿圖 絹本設色 25.2×81cm 金代 楊微 遼寧省博物館藏

唐:太宗詠馬啟唐風

有唐一代,愛馬之風尤盛。唐太宗親作《詠飲馬》《六馬圖贊》,開啟詠馬之風。文人俠士們將建功立業的理想寄托在駿馬身上。據統計,唐代詠馬詩有150多首,質量上乘,空前絕后。

馬,這一頗具靈氣且通人性的動物化作文學形象,深藏著濃郁的時代特征,既反映了不同時期的社會狀況,也寄托著文人的情感,成為文人的自我寫照。

初唐時期,詠馬詩尚處于發展階段,多以遣興為主,表現詩人高尚的氣節,抒發詩人對人生理想的追求。這一時期,多注重對馬的外形和神態的描寫,馬的風骨與詩人的才華、氣質和節操等融為一體。

昭陵六駿圖 絹本設色 27.4×444.9cm 金代 趙霖 故宮博物院藏此圖依據唐太宗昭陵六駿石刻而繪,全卷分六段,每段畫一馬,旁有題贊。六馬形象有的巍然屹立,有的展肢緩步,有的奮蹄疾馳,刻畫得凝重有力,頗具石刻韻味,使人遙想到唐人畫馬的雄壯風格和六馬馳騁戰場的雄姿。

進入盛唐時期,詠馬詩呈現出繁榮局面,馬的形態和神態,多融合了詩人所要表達的情感。詩人們以馬自比,意氣風發,豪情滿懷,渴望馳騁千里,建立功勛。這一時期,多用“騏驥”“寶馬”“駿馬”“千里馬”來表現詩人蓬勃向上的精神和情感。“詩圣”杜甫有十余首詠馬詩,表現出不同人生階段的境遇,如《房兵曹胡馬》:“胡馬大宛名,鋒棱瘦骨成。竹批雙耳峻,風入四蹄輕。所向無空闊,真堪托死生。驍騰有如此,萬里可橫行。”前四句寥寥數筆勾畫出一匹神清骨峻的“胡馬”:后四句轉入抒情,看似寫馬,實為寫人,借馬之馳騁萬里,期房兵曹為國立功,更是詩人自己志向的寫照。李白的《天馬歌》、高適的《畫馬篇》、岑參的《衛節度赤驃馬歌》等詠馬詩都頗具深意,馬成為他們表達建功立業愿望的符號載體,承載著他們的人生期待。

中唐時期,社會由盛轉衰,詩人們面臨仕途坎坷的人生窘境。這一時期,馬多被用來表現懷才不遇、步履維艱的悲傷。詩人們用“瘦馬”“病馬”“老馬”“疲馬”等意象,置換了以往的良馬形象,借以抒發內心的悲苦。自此,盛唐時期詩歌的豐朗氣度和飽滿精神,逐漸被低沉凄苦、失意落寞的情結所取代。

晚唐時期,詠馬詩也和唐朝社會一樣,急劇走向衰微。詩人們將悲苦的命運投射在詠馬詩中,依托“馬”,發出對社會不公的批判和內心愁苦,展示出時代的悲涼。

宋元:瘦馬馱詩天一涯

宋代時,遼、夏游牧民族政權相繼崛起于北方和西北,宋王朝失去了宜于養馬之地,浪漫主義的書寫與感懷中,多藏有良馬難得的冰冷現實。

王安石筆下的駿馬能“怒行追風”“山川略周”,但是面對“巉巖拔青冥,仙圣所止留”的高遠境界,依舊有“欲往輒不能,視龍乃知羞”的遺憾。

唐風圖(局部)絹本淡設色 28.7×827.1cm 南宋 馬和之 遼寧省博物館藏

進馬圖 絹本設色 21×32cm 南宋 陳居中

蘇軾詩文中,題畫詩涉及駿馬意象的篇章共14篇,這些題畫詩塑造的約束與“棰策”驅趕的“自由馬”,自在得“如賢大夫、貴公子,相與解帶脫帽,臨水而濯纓”,具有人一般的體面:另一方面,它們幾乎脫離了“野馬”的本性,“豐臆細尾,皆中度程”,顯出了人一般的高貴。

辛棄疾也偏愛馬,他的詩詞創作中,馬的意象頻繁出現。他將對馬的描寫從傳統婉約詞中的花街柳陌解放出來,重新放回邊關戰場,將寶馬表現為與英雄志士的組合,充分展示了其詩詞的豪放之風。

辛棄疾常羨慕古代以弓刀馬背建立功業的英雄人物。如李廣,“千古李將軍,奪得胡兒馬”:如劉裕,“想當年,金戈鐵馬,氣吞萬里如虎”;如“季子正年少,匹馬黑貂裘”,以戰國時身佩六國相印的縱橫家蘇秦,來比喻英雄年少時黑裘匹馬、馳騁疆場的自己。他也常以良馬比喻好友,如以“千里渥洼種,名動帝王家”來比喻宗室趙彥端的才能和智識:以“誰識相如,平生自許,慷慨須乘駟馬歸”來勸友人楊世長出仕以博取功名。

元代,處于游牧文化統治的時代,更是滋生了“瘦馬馱詩天一涯”的漂泊意識。“瘦馬”成為元代天涯游子常用的意象。

“枯藤老樹昏鴉,小橋流水人家,古道西風瘦馬。夕陽西下,斷腸人在天涯。”馬致遠這首為世人耳熟能詳的《天凈沙·秋思》,充滿天涯游子的悲苦秋思之情。而這秋思,根源在于詩人期盼能如烏鴉有窩、落日有山、游子有家一般有個歸宿,而這小小的希望也不能如愿,未免令人唏噓。馬致遠所用意象和所表達的情感,雖并不新穎,卻因為表達出了中國文人所共有的一種傳統的情感體驗,而獲得了不朽的生命力,引發了世人的廣泛共鳴。

花溪浴馬圖 絹本設色28.1×155.5cm元代 趙孟頫 美國大都會藝術博物館藏

明清:寶馬英雄相映襯

明清小說發達,其中關于馬的形象和故事也頗為豐富。《西游記》中,白龍馬歷經艱辛,馱唐僧西天取經。《三國演義》中,“人中有呂布,馬中有赤兔”,赤兔馬可日行千里,夜走八百,是馬中極品。

乾隆皇帝大閱圖(局部) 絹本設色 332.5×232cm 清代 郎世寧 故宮博物院藏此圖描繪了乾隆皇帝于京郊南苑舉行閱兵式時的情景。乾隆皇帝頭戴金盔、身穿鎧甲,騎在駿馬上,精神抖擻,表情中既帶有帝王的威嚴,又充滿著自信。整幅作品具有強烈的寫實風格,畫中的乾隆皇帝五官凹凸有致,立體效果明顯,他身上的盔甲也描繪得十分細致,具有很強的金屬質感。

騎馬游山圖 絹本設色 49×67cm 明代 劉琰圖繪崇山峻嶺中一座高樓映入眼簾,飛檐立柱,高大宏偉;屋前樹木蔥郁,繁花開放,一位紅衣男子騎馬停步賞景。圖中山脈綠樹畫法很具特色,與同時代畫家藍瑛的畫風有相似之處。

小說家們借小說文體的獨特表達方式,將前代流傳下來的馬的形象和各種故事傳說全面地展現在讀者面前,并進行了升華和重塑。這一時期馬的形象,不只是過去人們所常見的經過變形的富有神性和人性色彩的馬。因為馬作為交通工具的實用功能逐漸降低,而其政治和審美功能日益加強,所以,馬與人的恩怨糾葛成為小說故事的主題。

明清的文學家們塑造了多層次的馬形象,充分表現了馬的形象內蘊。寶馬英雄,相得益彰:上級賜馬,籠絡人才;進獻駿馬,謀利求和;神異之馬,救助世人……除此之外,還有許多馬妨其主,使主人蒙受災禍的故事。

明代徐渭《續英烈傳》中,講了一個劣馬妨主的故事。清代杜綱《南史演義》中,也是講一匹劣馬給主人惹來禍事。此類劣馬的故事還有很多。一反過去良馬幫助主人陣前殺伐,獲取軍功的常見文學形式,這類故事既豐富了文學中馬的形象,也使馬的形象更加具有人性色彩。

另外,雪域高原上流傳的關于格薩爾王的英勇傳說,也體現出蒙古人將他們對英雄的傾慕融入對馬的依戀中。而在中國戲劇中,也是“十有九馬”。“火焰駒四蹄生火傳急訊”“薛平貴降服紅鬃烈馬”“竇爾敦盜御馬”“秦瓊賣馬”等故事,都體現了敬馬、愛馬、崇馬、頌馬、贊馬的民俗文化現象,并且融入中華民族的精神生活之中,作為文化傳承,延續至今。

十六馬圖 唐代 韓幹此卷采用的大麻紙與古雅的土黃色調,都與韓滉的《五牛圖》很相似。畫家用自然柔韌的長線條,突出良馬全身亮滑的皮毛和豐腴的肌肉。

縱馬時代的歷史畫卷

漢代伏波將軍馬援曾在青銅馬上刻寫:“馬者,甲兵之本,國之大用。”僅此一句,就道出馬在古代中目的重要地位。在古代,馬不僅是戰場上的乘騎、重要的交通畜力,還是文化生活中不可缺少的元素,滿足精神愉悅的審美對象,這決定了馬作為專門的繪畫題材存在的,必然性。

中目畫馬歷史悠久,史前巖畫中馬的形象就很豐富。文獻記載,夏商周時已有畫馬作品。《唐朝名畫錄》記載:“古之畫馬,有穆王《八駿圖》。”秦代《漆壺彩繪馬圖》中已有形體優美的馬形象。漢代帛畫、漆畫、壁畫和畫像石、畫像磚等,都留下不少形象生動的畫馬作品。至晉代已出現畫馬專科。到了唐代,形成尚馬之風,馬畫盛行,韓斡、韋偃等畫馬名宋極大地推動了馬畫的發展,宋、元、明時朔均有不少畫馬名家和佳作。清代宮廷馬題材繪畫長盛不衰,郎世寧等西洋畫宋注入新鮮血液,創造出中西合壁的繪畫藝術。

照夜白圖 紙本設色 30.8×33.5cm 唐代 韓斡 美國大都會藝術博物館藏

唐馬:龍池十里飛霹靂

有唐一代,馬受到前所未有的重視。唐代帝王多好馬。李世民曾為開國戰爭中他騎乘過的六匹駿馬撰寫《六馬圖贊》,書法家歐陽詢也曾書寫頌詞,銘記它們的功勞,六馬石屏式浮雕刻于昭陵北闕,是為“昭陵六駿”。不僅如此,李世民還不斷下令到西域諸國購馬,以至于魏征上《諫遣使市馬疏》《十漸疏》,多次勸阻。

盛世天子李隆基也“好大馬,御廄至四十萬”。唐玄宗的這一愛好,培育起一大批善于繪馬的畫家,唐代擅長鞍馬畫的曹霸、韓斡、陳閎、韋偃等人多是玄宗時期涌現的。一些名馬如“玉花驄”“照夜白”等,玄宗都命韓斡等人為其作畫。

韓斡可謂“唐代畫馬第一人”,《照夜白圖》就是他的代表作,也是唐代鞍馬畫精品。“照夜白”是唐玄宗的御馬,是他最喜愛的坐騎之一。史料記載,這匹馬來自西域的寧遠國,即漢代的大宛。寧遠國曾向大唐進貢兩種駿馬,玄宗皇帝分別為它們取名“照夜白”“玉花驄”。這些馬體型高大,四肢修長,步伐輕捷,很可能就是漢代的“天馬”或“汗血寶馬”。

唐代繪畫的一大特點是設色濃艷絢麗,《照夜白圖》的色彩卻簡單明了。為了突出此馬毛皮雪白的特質,畫家選擇用黑色繪拴馬的木樁,馬匹的白與木樁的黑形成鮮明的對比,視覺效果十分強烈。這樣的基本構圖與設色,不但讓畫面充滿內在的張力,還為整幅畫的平衡起到關鍵作用。

韓斡以墨線勾描馬兒外形,不著顏色,唯在馬的口鼻、眼目、頸部、前胸、四蹄以及鬃毛部分施深黑色敷染,加以富有彈性的遒勁線條細致描繪,表現出很強的立體感。畫家筆下的白馬肌肉豐滿,毛色光潔,強壯的身軀與修長的四肢形成鮮明的對比,神駿的體貌躍然紙上,恰到好處地表現出駿馬的矯健剽悍。

“照夜白”雖被拴在馬樁上,卻并非四蹄著地。馬兒以后肢支撐身軀,揚起的前蹄似欲騰空而起,顯得動感十足。“八尺聊龍雪到蹄,阿瞞騎罷阿環騎。絕憐千古房星魄,不風明時見亂時。”重讀宋人的這首《照夜白圖》詩贊,讓人不禁心生感慨,原本應該昂首嘶鳴、奔馳在塞外戰場上的駿馬,如今卻欲奔不得,被豢養于御苑之中,即將見證大唐由盛轉衰的那一場亂事。

游騎圖 唐代 佚名此畫應屬盛唐時期作品,描繪唐代長安貴族出行、游樂的生活片段。

虢國夫人游春圖(宋代摹本) 絹本設色 51.8×148cm 唐代 張萱 遼寧省博物館藏

馬在唐代社會生活中有著特殊的意義。唐王朝的文治武功都有馬的功勞,從皇親國戚到將相文武都喜歡鞍馬,乘駿馬、打馬球、好游獵,蔚然成風。《虢國夫人游春圖》描繪的是楊玉環的姐姐虢國夫人和秦國夫人及其侍從春日出游的景象。畫中共有八騎九人,前面三騎開道,中間虢國夫人和秦國夫人并轡而行,均騎淺黃色駿馬,虢國夫人居全畫中心位置,秦國夫人側向她,二人臉龐豐潤,雍容華貴。最后三騎,中間為保姆,一手執韁繩一手摟抱孩童,右側為男裝仕女,左側為紅衣少女。

虢國夫人是楊玉環的三姐,唐玄宗極其寵愛楊玉環,她也因此承蒙恩澤,進京共享榮華,被封為“虢國夫人”。畫家繪馬筆法細膩,筆意舒暢,寫實傳神,馬的形體飽滿,反映出盛唐“馬尚輕肥”的審美觀。在裝飾方面,馬鞍至馬臀部的鞧只有一根長帶,在馬鞍邊緣穿出四根短帶,似從實用兼裝飾過渡為純裝飾。此圖雖為摹本,但造型典雅,色彩明麗,忠于唐畫風格,從側面反映出當時上層社會奢華的生活。

不論是主題內容還是藝術形式,《游騎圖》與《虢國夫人游春圖》都有諸多相似之處,有人稱二圖為“姊妹篇”。《虢國夫人游春圖》表現了唐代長安貴族婦女春游的場面,《游騎圖》則表現了權貴男子出游的情景。二圖珠聯璧合,共同為后人展示了唐代長安貴族冶游生活的片段。

《游騎圖》無背景襯托,全卷繪有五騎七人,人馬從左向右行進。右起卷首描繪一騎者,左臂挾彈弓,胯下白馬昂首闊步,人馬背向畫面:兩位步行者在側隨行,—人背布袋,另—人手持釣竿,人馬目視畫面深處,形成一種前行之勢。中間三騎的馭手或信馬隨行,或回頭顧望,或執鞭策馬。卷尾的第五騎馭手,右腋下夾一朱紅長形布袋,放馬奔馳,從布袋形狀看應是唐代盛行的“波羅球戲”,即馬球。

虢國夫人游春圖(宋代摹本)(局部)

五馬圖(局部) 圖中馬為錦膊驄

畫中七人頭戴軟角幞頭,身著羅衣便袍,風骨高逸,情態閑適從容。畫中的五匹駿馬身姿矯健,有的趨步緩行,有的奮力馳騁,其瞬間的動態都被畫家精心捕捉、細致描繪。如若將五匹馬的姿態連貫起來觀察,仿佛動作分解圖一般,令觀者如聞蹄聲。畫中騎者各具神態,馬匹動態各異,通過人馬的裝束和動態表現出郊游的場景。

五馬圖 紙本墨筆29.3×225cm 北宋 李公麟 臺北故宮博物院藏圖中五匹馬從左至右分別名為:鳳頭驄、錦膊驄、好頭赤、照夜白、滿川花

20世紀中國臺灣曾發行《故宮古畫》郵票四枚,其中之一就是《雙騎圖》。畫中騎士各乘一馬,并轡馳騁。雙馬昂首奮蹄、鬃舉尾揚,一騎士捋袖舞鞭,純以雙腿控馬,顯示出高超的騎術:另一騎士背對畫面,雙手勒韁,頭面、馬首皆隱去不見。畫面重心壓在右下角,表現出雙馬的前沖之勢,令人驚異的是右邊的馬,似乎要馳出畫幅之外。騎士們好像突然接到指令,急速勒馬,人馬形體稍有扭曲,極富力量感。左上方的留白則為觀者留下想象空間,讓人聯想到縱馬馳騁的遼闊原野。畫中人矯捷勇猛、武藝超群,胯下的駿馬奔騰馳騁、快如風飆,讓人感受到唐人那種建功立業的人生理想,以及勇猛豪邁的時代風貌。

宋馬:霜蹄催趁月明歸

唐代的文化風貌是開放、多元、進取的。到了兩宋,尤其是南宋,受到政治、軍事和經濟交流的制約,其文化氛圍變得收斂、精致、含蓄。反映在繪畫中馬的形象變化上,與唐馬敦厚、雄渾,富于動態、熱烈之美不同,宋馬追求筆墨精妙、氣質雍容,呈現出一種平和、靜態之美。

北宋設立了翰林書畫院,尤其是在宋徽宗時期,畫院獲得了極大發展。雖然繪畫得以發展,但由于宋代重文輕武,鞍馬題材的畫作相對少見。北宋善畫馬者,唯李公麟獨擅勝場。《宣和畫譜》云:“公麟初喜畫馬,大率學韓斡……嘗寫騏驥院御馬……寫貌至多……由是先以畫馬得名。”

能夠體現李公麟畫馬造詣的,當屬著名的《五馬圖》。此畫描繪西域各國向北宋進貢名馬的情景。畫卷分五段,每段一人牽一馬,馬取側勢,勁健強壯,皆是西域雄馬,分屬于北宋皇家馬廄——左麒麟院和左天駟監。每匹馬左側有題箋,分別說明馬的年齡、高度、進貢者和年月等。

根據黃庭堅的題箋以及南宋周密《云煙過眼錄》記載,上述五匹駿馬從右至左分別是:元{右元年(1086年)十二月十六日,西域于闐國進貢的鳳頭驄;元祐元年四月初三日,青唐部首領董氈進貢的錦膊驄:元祜二年(1087年)十二月廿三日,北宋禁軍揀中進貢的秦馬好頭赤;元祐三年(1088年)正月上元日,于闐國進貢的滿川花;元祐三年閏月十九日,吐蕃羌部首領溫溪心進貢的照夜白。《五馬圖》展現了西域等地與北宋王朝朝貢往來的歷史圖景。

五馬圖(局部) 圖中馬為好頭赤

番騎獵歸圖紙本設色 22.1×24.9cm 南宋 趙伯輔故宮博物院藏

該圖采用白描畫法,只在個別地方用淡墨稍加渲染,全幅造型準確生動,構圖別開生面。畫史記載,李公麟畫馬重視寫生,為了達到形神兼備,多次去往宮中騏驥院,“每欲畫,必觀群馬,以盡其態”。李公麟的馬畫既代表了宋代院體格物入微的態度,又展現了士大夫內在的藝術品位。為此,蘇東坡曾贊道:“龍眠胸中有千駟,不獨畫肉兼畫骨。”

在冷兵器時代,馬對戰場勝負、狩獵成敗往往發揮著決定性的作用。兩宋曾經長期與遼、金、西夏、蒙古等游牧政權并立共存,因此宋代的鞍馬作品除了取法唐、五代時期此類繪畫的造型外,不可避免地會受到這些游牧民族的影響,很多涉馬題材的畫卷都是展現了游牧民族的生活景象。

《騎士獵歸圖》傳為南宋趙伯騙所繪,又名《番騎獵歸圖》,描繪的是一位胡服戎裝騎士狩獵歸來的情景。畫中騎士已經下馬,歪頭只眼正在觀瞧一支箭羽:身側是馱著獵物野羊的褐色馬匹,馬兒低首張口,鼻孔擴張,噴吐粗氣,身體蜷縮,鬃尾下垂,似乎剛經歷一場激烈的追逐,顯得十分疲憊。

此幅馬的畫法是較為少見的前側方構圖,馬頭與馬身、馬尾的空間關系描繪準確清晰,線條流暢,尤其是對馬的形象、神態采用擬人化的處理,顯得十分生動傳神。畫中人、馬、飾物均刻畫精細,注重質感,畫風柔細工整,設色清雅簡淡,實為宋代鞍馬畫精品。

明妃出塞圖 紙本墨筆 30.2×160.2cm 金代 宮素然 日本大阪市立美術館藏

金代女畫家宮素然的《明妃出塞圖》,則是一幅再現歷史、啟迪現實的鞍馬畫經典。《明妃出塞圖》亦稱《昭君出塞圖》,以漢元帝時宮女王昭君遠嫁匈奴呼韓邪單于的故事為背景,描繪了王昭君與隨行人員出塞旅途的情形。

全畫共計十二騎十四人,分成四組,遙相呼應,連貫始終。前面兩騎開路,騎士一人扛旗、一人遮面;馬兒低頭艱難前行,風沙中一頭弱不禁風的小馬駒跟隨母親,它的出現暗示了路途遙遠,連母馬都產下了幼崽。其后,以王昭君為核心,前有兩人縮肩挽袖牽馬而行,昭君頭戴貂冠,身著胡服,右手挽馬鬃毛,左手遮頸抵擋寒風侵襲。昭君之后有七人七馬,為首身著胡服的官員正微彎身軀,執鞭催馬,身后數人或側身或低語,面帶倦容,匆匆前行。最后一人正策馬奔馳,追趕前方人馬,右手臂上站立一頭海東青,馬前還有一只獵犬躬身前行。

該畫采用白描勾線,水墨施色,人物、馬匹、鷹犬等形象刻畫得極為真實生動,筆墨技巧純熟,線條流暢,技法精湛。以淡墨粗筆略施背景,主要通過描繪人畜的情態,來展現塞外風沙肆虐的情景,借此反襯出王昭君堅定從容的氣質。

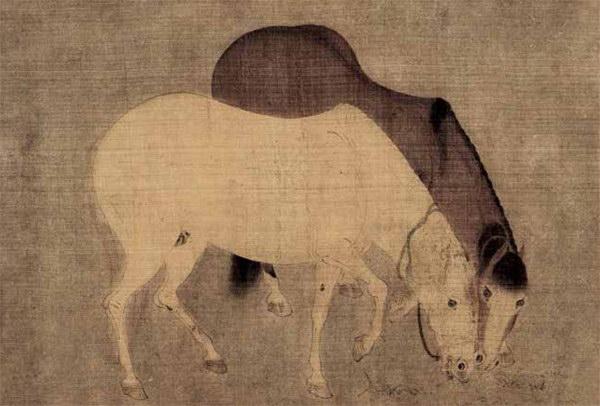

宋末元初畫家龔開,在繼承傳統的基礎上,獨辟蹊徑,開創了水墨寫意畫馬之先河,借畫筆抒發亡國之痛,寄托遺民之思。《駿骨圖》(又名《瘦馬圖》)就是龔開的畫馬名作。

畫中的馬瘦骨嶙峋,伸頸頷首,似伏櫪之狀。軀體與腿足用濃墨渲染,以表現其蒼勁嶙峋的皮相。馬頸鬃毛飄動,鬃尾迎風擺動,有秋風蕭瑟、霜寒加身之感。馬低首似在沉思,眼神深沉,似寓畫家不屈之志:雖瘦骨嶙峋,但仍精神矍鑠。馬的肋骨與背部線條剛勁有力,具有質感,十五條肋骨不僅凸顯其千里馬的特征,也使馬兒剛毅不屈的性格得以展現。

龔開改歷代畫家畫馬用線精細的技法,用筆甚粗,以水墨寫意表現馬的內在筋骨和風采神韻,形成與眾不同的風格特點。“一從云霧降天關,空盡先朝十二閑。今日有誰憐駿骨,夕陽沙岸影如山。”自從云霧遮蔽天闕以來,先朝的十二處馬廄也閑而無用了,有誰憐惜那些瘦骨嶙峋的駿馬,流落在夕陽沙岸如山的陰影之中呢?從龔開自題《瘦馬詩》可見其借瘦馬憑吊故國淪亡之痛,抒發自己壯志未酬、老而無為的悲涼之情。

駿骨圖 絹本水墨 29.9×56.9cm 南宋 龔開 日本大阪市立美術館藏

人騎圖紙本設色 30×52cm元代 趙孟頫故宮博物院藏

趙氏三世人馬圖 紙本設色 30.2×178.1cm元代 趙孟頫 趙雍 趙麟 美國大都會藝術博物館藏

元馬:神完法備逼龍眠

入元以后,宋與元的文化矛盾帶來的是新文化與遺民文化的沖突,以及復古思潮的興起。文人畫家常面臨著“仕”與“隱”的痛苦抉擇,一方面,他們“學而優則仕”,渴望接近廟堂:另一方面,在異族的統治下,心生疏離與謹慎。在這種特殊的歷史背景下,元代的鞍馬畫主題也發生了微妙的變化,相比于唐宋時期更為內斂,多了幾許文人的閑適與自重。

元代畫馬名家輩出,尤以趙孟煩、任仁發二人為領袖。任仁發的《五王醉歸圖》在《石渠寶笈續編》中有著錄,描繪的是未登大寶的李隆基與他的四個兄弟,即宋王李憲、岐王李范、申王李撝、薛王李業出游宴飲,酒醉后騎馬返回潛邸的情景。

五王醉歸圖 紙本設色 35.5×212.5cm 元代 任仁發

圖中共繪有九人九騎,五位藩王,四名扈從。畫面右側三騎,居中穿朱紅色便袍,由兩名侍從左右攙扶于馬上的是李隆基,他胯下寶馬正是千古神駿“照夜白”。圖中“照夜白”被一黃、一褐兩馬包夾。“雪虬輕駿步如飛,一練騰光透月旗。應笑穆王拋萬乘,踏風鞭露向瑤池。”觀者也只能憑借陸龜蒙的這首詩來臆想“照夜白”的風姿。李隆基之后一騎是宋王李憲,只見他身著淡黃袍,腰系白玉帶,坐騎紅纓垂胸,通體烏黑,唯四蹄如雪,光若錦緞,形神若烏騅再世。接著是執韁后顧的岐王李范,杜甫詩中“岐王宅里尋常見,崔九堂前幾度聞”的“岐王”便是此君。李范騎一匹青花駿馬,貌似唐玄宗的御馬“玉花驄”,歷代詩人贊頌其風華者不絕于耳。李范之后是騎黃驃馬的申王李撝。李撝坐騎紅纓垂胸,毛色黃地白花,四蹄“踏雪”,鬃毛亦分深白兩色,神似唐太宗御馬“黃驄驃”。李撝之后著紅袍伏鞍者是薛王李業,看起來他和三哥李隆基都醉得不輕,好在他還能自己伏在馬上。他的坐騎白地墨點,若通體生花,不覺令人猜測:莫非九花虬之前生?九花虬是唐代宗時的名馬,范陽節度使李德山(李懷仙)將其進獻給代宗李豫,后代宗將它轉賜給郭子儀。據說此馬高大俊俏,能日行千里。身上毛色像菊花(菊九月開花)圖案,加上是皇帝御賜的龍馬,所以稱“九花虬”。最后兩騎一褐一黃,為扈從所馭。

任仁發所畫的雖然是唐代的帝王,但他借此要討好的應該是元仁宗,贊揚元仁宗繼位之前盡職盡責,對哥哥元武宗一片忠心。全圖無背景,采用圓勁的鐵線勾勒,設色雅致,繼承了唐代畫馬的技法。構圖主要以平鋪敘事的手法為主,符合典型唐畫的特征。馬偏瘦勁,四肢舒展,飄逸自然,并不拘泥于寫生,這點又與唐宋成法稍有區別。

明馬:格法師霸神追斡

明清以來,畫馬題材日漸式微,但也不乏可圈可點之作。“明四家”之一仇英所作《秋原獵騎圖》即為其中典范。

秋原獵騎圖 絹本設色 147.5×63.5cm 明代 仇英 劉海粟美術館藏

此畫描繪塞外深秋景色,山川寂寥,原野平日廣。畫面中央有三位騎士、四匹駿馬。最前者身著綠袍,雙手執箭羽,側目查驗,身后一匹戴紅纓的白馬俯首而立。左側著青袍、紅色罩衣者回身而望,右手架著一頭戴眼罩的獵鷹。白馬之后著緋袍的騎士牽著一匹青地雪點的駿馬,扭頭向右觀望,駿馬翹尾昂首亦看向右方。右側是一匹灰地白鬃馱負刀、箭物資的馬。再后一匹為無鞍黃驃馬,頭探過灰馬背部,目視畫面前方。黃馬緊挨著旗桿,旗桿上一面灰色破旗從右向左斜著飛舞。畫面左上有一騎士策馬揚鞭飛奔而來,增添了畫面活躍的氣氛:右下一匹無鞍棗紅馬做翻滾自嘯狀。

構圖上下呼應,形成典型的“之”字形結構。人馬聚散在相互照應下格外醒目,與清淡蕭疏的背景形成反差。全圖筆勢奔放,壯健有力,粗簡中見文秀,與仇英一貫刻畫精微、設色濃艷的工筆畫不大相同,是仇英少見的番馬題材佳作。

清馬:栩栩如生貫中西

清代康熙年間,郎世寧、艾啟蒙等西洋畫家進入宮廷,創造出中西合璧的繪畫藝術。馬畫亦開始汲取西方繪畫技法,呈現出新的面貌。

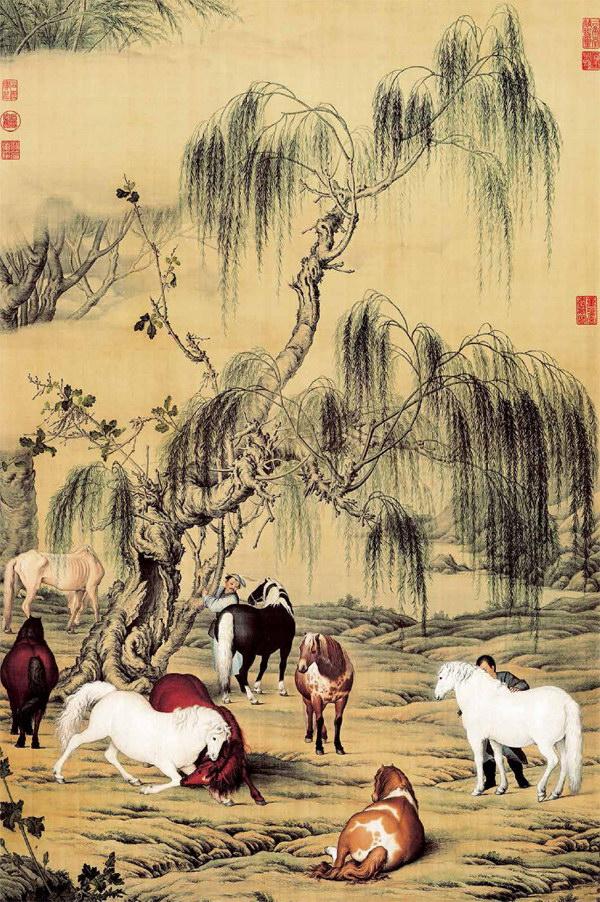

郎世寧的《柳蔭八駿圖》描繪精細逼真,形象準確,色彩鮮明,雖然使用的是中國傳統顏料,但在人物、馬匹和柳樹的細節處理上,則運用西方注重光影的手法,中西技法合用,使畫面立體感很強,馬兒栩栩如生。

畫面上方左邊的大樹在云霧中忽隱忽現,很自然地讓人判斷出距離感。畫面主體較近的柳樹枝條彎垂、盤根錯節、蒼勁有力。左下角的石塊、植株清晰細致,仿佛就在眼前。這種景物的漸進式安排,讓畫面產生有層次的景深效果,凸顯立體感。而畫面的主角——八匹動態各異的駿馬,由遠及近分成三組:最靠近畫面的兩馬一組,一棕白相間花馬臥地,一通體純白馬立在右側,一位看不清神情的馬夫在為其檢查皮毛;畫面中央五馬一組,左側棗紅色馬背對畫面,尾巴充滿動感,中間一白一棕馬相嚙打鬧,右側馬通體黑亮,四蹄踏雪,鬃毛、尾巴為白色。全畫八匹駿馬中只有這匹黑馬套了韁繩,一名放牧人將韁繩拴在就近的柳樹上,估計是由于脾性頑劣,未被馴服還需韁繩束縛吧。最右一匹淺棕花馬望向打鬧的兩馬,仿佛躍躍欲試,將要加入:最后遠處單獨一馬低頭吃草,與其他馬匹相比體型消瘦,骨骼脈絡清晰可見。

畫家特別運用明暗筆墨來增強畫面的凸凹感。中西畫法合用,使馬看起來更加真實、生動。這種中西合璧的畫馬技術在當時極其盛行,也形成了我國鞍馬畫創作的又一高峰。

八駿圖絹 絹本設色 51.2×166cm 清代郎世寧故宮博物院藏

洗馬圖 絹本設色 30×40.6cm 明代 佚名(陸青款) 美國大都會藝術博物館藏

漢馬奔騰躍九州

對于蓬勃蔥蘢、雄健尚武的大漢帝國,馬是最能代表其精神的動物。漢代正值封建帝國的上升時期,漢武帝出擊匈奴、平定藩亂、出使西域,其帝國風范無與倫比,漢馬雄渾激越的氣質正好與當時空前統一而穩定的政治局面相適應,這樣的歷史背景也造就了馬的造型藝術的高峰,其中,銅、陶、金、玉、木、石等不同材質的馬造型雕塑尤為壯觀。

西漢鎏金銅馬陜西省茂陵出土

銅馬:汗血寶馬著金衣

1981年5月,在陜西省興平市漢武帝茂陵東側的一號無名冢隨葬坑中,發現了一件非常獨特的金屬馬雕像。這件馬雕塑體長76厘米,通高62厘米,重達50多斤。在陽光的照耀下,雕馬閃爍著金色的光芒,宛如神馬降世,天馬西來。

如此精美的大型金馬出土,在西漢文物考古發現中尚屬首例。考古工作者將它命名為西漢鎏金銅馬,收藏在陜西茂陵博物館。

鎏金,就是將金和水銀合成金汞合劑,涂在銅器表面,然后加熱使水銀蒸發,使金牢固地附在銅器表面的一門技術。中國是世界上最早使用這一技術的國家。這種工藝始于戰國,流行于東周和漢代,是當時最值得稱道的銅器表面裝飾工藝,宋代始稱鎏金。

西漢鎏金銅馬是一匹站立狀的清秀大馬。它昂頭挺立,形態傳神,無鞍無韉,無拘無束。銅馬通體鎏金,工藝精湛,雖歷經滄桑,依然光鮮如初。通觀這件國寶,馬體比例勻稱,體態矯健雄壯,制作精美嚴謹,造型樸實穩重,精細至微,令人驚嘆。

這是一匹靜止站立的大馬,它卻分明讓人感受到大馬日行千里、縱橫馳騁的矯健感。這是一匹無鞍無韉的大馬,但它讓人強烈地感受到奔馳疆場、驍勇神威的凜凜軒昂。

茂陵是西漢五陵之一,是西漢武帝劉徹的陵墓,也是規模最大的西漢帝王陵

考古工作者認為,從造型和工藝水平來看,此馬應為漢武帝時期宮廷御馬的形象。那么,這個無名冢隨葬坑究竟是誰的墓葬呢?“武帝遺寢峙荒墟,名將佳人左右扶。”在西漢最大的帝王陵茂陵旁,散落著眾多的陪葬陵。目前考古發現的有李夫人、李延年、衛青、霍去病等名將佳人的陵墓13座。與這件鎏金銅馬同時出土的,還有大量的青銅器。青銅器物上大多刻有“陽信家”的字樣。考古工作者通過反復研究,認為這里安葬的應是陽信長公主(平陽公主)。她是漢武帝的同胞長姐、衛青之妻。史料記載,元封五年(公元前106年),衛青去世后,與陽信長公主合葬于茂陵東側茂陵和霍去病墓之間。根據這樣的地理位置判斷,陽信長公主安葬的地方恰與此無名冢的位置相符。據此,考古工作者推斷,鎏金銅馬應是陽信長公主家的器物,很可能是漢武帝的賞賜。

《史記·大宛列傳》記載,出使大宛國的使節向漢武帝報告,大宛國有一種世界上最好的馬,名曰“汗血馬”,據說是天馬的后代,傳為龍種,可日行千里,是真正的“千里馬”。崇尚武功的漢武帝非常羨慕,當即派使節攜千兩黃金到大宛國購買,并用黃金鑄成一匹金馬作為禮物。大宛王視汗血馬為國寶,不肯出售,并斬殺了使者。漢武帝大怒,派遣大將李廣利遠征大宛,歷時三年攻破大宛,以犧牲10萬多人的高昂代價換得大宛良馬3000余匹。

“天馬來兮從西極,經萬里兮歸有德。承靈威兮降外國,涉流沙兮四夷服。”戰爭結束了,良馬得到了。漢武帝將烏孫馬改稱“西極馬”,把“天馬”的稱號送給了大宛汗血馬,并詔令相馬專家于東門京鑄大宛馬銅像,立于長安城未央宮的魯班門外,是為“金馬門”。

細觀這件絕美的鎏金銅馬,它昂首翹尾,馬頭清秀,雙耳直豎,肩長頸高,肌肉豐滿,筋骨強健,細膩傳神的寫實中顯示出一種超凡的氣質。再仔細觀察,發現它的兩耳之間還有一角狀肉冠,這使人們想起“大宛馬有肉角數寸”《異物志》的記載。

將這一系列的記載、描述和出土的鎏金銅馬對照,常洪、王仁波等考古專家一致認為,此鎏金銅馬,就是飼養在上林苑或御廄中的大宛馬的藝術造型。這件國寶銅馬,以瑰麗奇特的光芒閃耀在大漢的歷史長河中。

石馬:馬踏匈奴揚漢威

陜西茂陵博物館所在地,不僅安葬著一代帝王漢武帝,還長眠著衛青、霍去病、霍光、金日碑等響徹大漢歷史的一批時代精英。在“一代戰神”霍去病的墓前,一匹石馬孤獨而執著地陪伴著它的主人。

縱橫沙場的驃騎將軍霍去病去世后,葬于茂陵。謚號“景桓侯”。

霍去病墓前的“馬踏匈奴”石刻

這尊石馬,就是有名的“馬踏匈奴”石刻。這是中國迄今發現最早、保存最完整、最具有藝術價值的石刻,是漢武帝為了表彰霍去病的赫赫戰功,命當時的能工巧匠雕刻而成的。

這件石馬高1.68米,長1.9米,與真馬大小相仿,為灰白細砂石雕鑿而成。它傲然屹立,尾長拖地,英姿勃發,剽悍雄壯。馬的前右蹄下踏著一名手執弓箭、仰面朝天的匈奴士兵。這是一件現實主義與浪漫主義、象征主義完滿結合的杰作。

這匹馬,也許正是和霍去病生死相依的戰馬。戰馬高大雄健,鎮定自若,氣宇軒昂,威風凜凜,充滿著高昂飽滿的剛毅氣概,向人們傳遞著兩千多年前大漢王朝無堅不摧的信心和風范。與其說是馬,不如說就是將軍霍去病雄健英姿的象征,是西漢王朝開拓進取的象征。它,無疑是一座紀念碑。

漢武帝元朔六年(公元前123年),17歲的霍去病被漢武帝任為驃姚校尉,隨他的舅舅衛青出征匈奴。史家稱此二人為大漢帝國的“雙璧”。霍去病用兵靈活,注重方略,不拘古法,勇猛果斷,尤為武帝信任。

漢武帝元狩二年(公元前121年),是霍去病一生中最輝煌而富有傳奇色彩的一年。是年三月,驃騎大將軍霍去病統率一萬多名勁騎,穿越沙漠,深入匈奴腹地。年輕的霍將軍一路轉戰6天,掃除了匈奴5個部落王國。之后,霍去病率軍越過山丹焉支山,挺進500多公里,斬殺匈奴折蘭王、盧胡王,繳獲休屠王祭天金人,殲滅匈奴軍近9000人。此一役,霍去病率軍直至敦煌地區,斬斷匈奴右臂,勝利回師。是年夏,霍去病再次率軍翻過居延山,進軍祁連山,斬殺匈奴兵將三萬,俘虜多個匈奴部落首領、王子、相國和將軍,摧毀了“上帝之鞭”在河西的夢想。這年秋天來臨的時候,霍去病再次受命來到河西,接受休屠王、渾邪王投降,取得河西之戰的又一次勝利。

霍去病墓前的石雕馬

兩年后,22歲的霍去病率領5萬騎兵再次深入漠北,尋殲匈奴主力。霍去病率軍北進兩千多里,深入險境,孤軍奮戰,殲敵7萬多人,在今蒙古境內的狼居胥山舉行祭天封禮,在姑衍山舉行祭地禪禮,兵鋒直逼遙遠的貝加爾湖。

天妒英才。漢武帝元狩六年(公元前117年),一代戰神隕落,24歲的驃騎將軍霍去病與世長辭。漢武帝異常悲傷,取義“并武與廣地”,謚封“景桓侯”,以彰天才將領縱橫沙場、一馬當先、克敵服遠、英勇作戰之偉業。漢武帝下令在茂陵東北修建大型墓冢,特命能工巧匠刻石為馬,腳踏匈奴。雕刻石人、石馬、石牛、石虎等瑞獸放置墓前,陪伴英雄。并調派鐵甲軍,沿著長安至茂陵東的霍去病墓,為英雄列陣相送。

霍去病墓是現存古墓中最早有石雕的墓葬。墓上廣植林木,其間布設翁仲瑞獸石雕。也許,這里傳遞的正是西漢開疆拓土、所向披靡的英雄氣概和橫刀立馬、氣吞山河的豪邁情懷。

玉馬:天馬羽人仙境來

1966年春天,陜西省成陽市北郊新莊鄉農民在當地修渠取土時,偶然發現了一個被燒焦的紅土裹著的東西。清洗后發現,竟然是一件奇特的白玉器。這是一塊有著“玉中之王”美稱的新疆和田白玉,色澤宛若羊脂,溫潤瑩亮,俗稱“羊脂玉”。

這件玉器造型別出心裁,整體由奔馬、仙人和底座組成。在一塊長8厘米、寬3厘米、厚0.3厘米的長方形托板上,玉馬腳踏祥云,騰空飛奔,背上騎一仙人,仙風道骨。那馬,高大健壯,馬頭較長,頸部粗壯,胸肌發達,臀部緊圓,肢體肥碩。那馬,在寫實中更多一份夸張與藝術的想象。玉馬四肢彎曲,軀體前傾,騰空而來,挺胸飛奔,張口嘶鳴,昂首奮進,兩眼前視,雙耳豎立,造型分明的馬牙和上方下圓的雙唇,棱角分明、圓潤自然,傳遞出一種凜冽之勢。馬尾高揚,兩肋陰刻飛翼羽翅,凸顯騰云駕霧的風采。馬背上騎著一位雙臂向前、一手牽馬鬃一手持靈芝的仙人,人面獸耳,長發,專家稱之為“羽人”“仙人”。他綸巾束首,身著羽衣,短衣細腰,喇叭形的衣擺隨風飄起。他兩腿緊貼馬腹,昂首挺胸,驅馬競馳,威武異常。

渭陵

玉羽人奔馬 陜西成陽漢元帝渭陵出土

這是西漢早期玉器的一件絕世珍寶。考古工作者送給這件玉奔馬一系列如玉般美妙的名字,如玉仙人奔馬、玉羽人奔馬。

渭陵,是漢元帝的陵邑。漢元帝劉奭,是漢宣帝的兒子,孝宣許皇后所生。漢元帝多才藝,善史書,通音律,提倡以儒治國,追尋儒家君子風范、如玉德行。“君子比德于玉”,玉器之盛者必為自然。這件玉奔馬出土于渭陵北稍偏西約360米處,與之出土的同地層中,還有“長生無極”“長樂未央”等瓦當和繩紋瓦片。1972年以后,人們又在這里陸續發現了玉熊、玉鷹、玉辟邪等小型圓雕作品。據專家推測,這些珍貴的西漢圓雕玉器,應是當年這一漢代禮制建筑內的陳設品,后因建筑倒塌而被掩埋。也有專家認為,玉奔馬應是司馬遷《史記》中記載的“天馬”形象,亦即漢武帝極其喜愛和重視的西域良馬——大宛汗血馬的造型。

這些玉器小巧精致,做工考究,都不是實用的物品,應是明器或祭品。《漢書·成帝紀》中記載,漢元帝去世辦理喪事時,“有司言:‘乘輿車、牛、馬、禽、獸皆非禮,不宜以葬。奏可”。或許漢元帝渭陵玄宮不再陪葬乘輿車、牛、馬、禽、獸之實物,但其仿制品或工藝品則貯藏于帝陵或皇后陵的禮制建筑中。玉羽人奔馬玉雕寓意深刻,包含著仙人盜藥、天馬行空的情節構思,反映了西漢時期在皇室貴族及民間極為流行的一種祈求長生不老、幻想羽化成仙的養生理念。

玉羽人奔馬整體造型生動逼真,渾厚古樸,質地晶瑩潤澤,用料優良,采用圓雕、鏤雕而成,雕琢精巧,技藝高超,集中體現了漢代圓雕玉器工藝的造型特征和卓越水平。專家認為,兩漢是中國古典雕塑藝術發展的第一個高峰期,后世的雕塑創作基礎大多奠定于這一時期。這件玉羽人奔馬,堪稱漢圓雕玉器的極品、漢代玉器始祖。

木馬:光彩照人漢漆馬

1995年,四川綿陽永興雙包山西漢墓葬群中出土了一批珍貴的木胎漆馬。65匹黑漆木馬組成一個莊重壯觀的黑馬世界。

這些木馬通高70厘米,長68厘米,用整塊的木頭削鑿而成。其造型挺拔生動,線條流暢,栩栩如生。馬頭高昂,挺胸揚尾,張口露齒,馬鬃齊整,四足穩踏,膘肥體壯。碩大的雙眸炯炯有神地凝視著前方,高豎的雙耳聚精會神地聆聽著四方,頗具神韻。通體的鬃毛又黑又亮,渾圓的臀部、雄健的肌體和奕奕的神采,再一次完美地呈現出漢代大馬遒勁有力、強健威武的雄姿。

西漢黑漆木馬 四川綿陽西漢墓葬群出土

奇特的漢代崖墓,位于綿陽三臺縣郭江

與一般出土木馬不同的是,這些木馬通體涂有黑漆,耳竅、眼眶、鼻孔和嘴部涂有紅漆。雖經歷了千年暗無天日的埋藏,卻完好無損,漆色發亮,令人嘆服。這,就是歷史上有名的木雕漆器工藝。漆器工藝是我國勞動人民杰出的創造,我國是用漆歷史最為悠久的國家,所以人們把漆器工藝叫作“中國漆”或“國漆”。文獻記載,早在原始社會時期,舜作黑漆食器。禹作漆器,黑染其外,而朱畫其內。在漢代,漆器達到了一個鼎盛時期。

漢代彩繪木馬高81cm武威磨嘴子漢墓群出土甘肅省博物館藏

漢代墨繪木馬長72cm 高87Cm 武威磨嘴子漢墓群出土

漢代漆器數量多,體形大,造型和品目更為豐富。在目前出土的漆器中,有實用的物品,如鼎、壺、鈁、樽、盂、卮、杯、盤等飲食器皿,如奩、盒等化妝用具,如幾、案、屏風等家具:有大件的器物,如漆鼎、漆壺、漆鈁:更有大量的漆禮器出現,如漆棺、漆碗、漆奩、漆盤、漆案、漆耳杯等。漢代漆器除了量大,更有質的提升。這些漆器制作精巧,色彩鮮艷,花紋精美,裝飾精致,為實用和美觀結合的工藝品典范。許多出土的漆器上都書有銘文。據考證,書有“大官”“湯官”等字樣的漆器,當為主管皇家膳食的官署所藏,而書有“上林”字樣的,則為上林苑宮觀所用之物。貴族官僚往往在所用漆器上書寫其封爵或姓氏,作為標記,以示珍重。《鹽鐵論》中說,漢代漆器乃“養生送終之具也”。《后漢書·禮儀志》中記載,對于漆棺的選材、設色到紋飾在漢時都有嚴格的禮儀制度。由此可以想象,不論是現實生活中的用具,還是墓葬中的明器,漆器并不是尋常百姓所能使用的器物,它彰顯著一定階層的生活水平和社會地位。

在遙遠的古代,“飭化”有“八材”,即珠、象、玉、石、木、金、革、羽也。《春秋繁露·五行之義》中說:“木,五行之始也。”所以,古人以木為神,存于木,歸于木。與神同在,以木為用。以木為馬,以漆為工,穩重樸實、簡約內斂。

漢代漆器色彩多為紅黑二色相間,或用朱、青,或用朱、金彩繪。紅黑色調大氣磅礴、莊嚴沉穩,裝飾圖案樸素洗練,彩繪與底色對比強烈,色彩明暗協調,富麗堂皇,莊重大方。如此色調與材質的工藝組合,體現著使用者的品位與追求。對此,許多專家學者認為,漢代漆器的出現是大漢崛起的一種象征,體現了古樸簡約的漢風,它們光彩照人而不失古韻,受到人們的喜愛與推崇。

由于漆器生產在漢代空前繁榮,所以漢代出現了漆園、漆里、漆縣等帶漆字的地名,出現漆業,產生漆瘡,誕生漆王,大量的漆器隨著世人的離去而進入墓葬。1995年,四川省綿陽市永興雙包山墓群中出土了560件(套)漆木器,其中有7件器物被鑒定為國家一級文物。史料記載,秦漢時期,皇家的漆器生產獨厚巴蜀,四川漆器的生產數量、質量與工藝均居全國首位。漢代統治階級尊尚漆器,成都成為當時的漆器生產中心與集散地。那時的各地漆匠中,唯“蜀工”技藝為最。“雕鏤扣器,百伎千工。”揚雄曾經在《蜀都賦》中這樣稱頌蜀郡成都的漆器作坊。

然而,非常遺憾的是,這些精美的漆器在地下埋藏了一千多年,木頭吸入了大量水分。一旦脫水,這些珍貴的文物就要出現漆皮脫落、木體干裂等現象。為了防止開裂變形,黑漆馬以及和它一同出土的許多漆木器在水池之中“生活”了13年。為了讓這批精美器物能夠重見天日,國家文物局組織多名專家啟動了“西漢漆木器脫水試驗”。2008年4月,四川省文物考古研究院和綿陽市文物局聯合啟動了“綿陽雙包山飽水漆木器脫水加固項目”。文物工作者采用國內最先進的“單體滲透聚合”脫水方法,用十八碳醇替換木頭中的水分,保證文物完好。經過脫水、加固等特殊處理后,這件珍貴的西漢漆木馬終于“上岸”,以亮麗如新的姿態與世人見面了。

陶馬:天馬故里多神駿

人文武威,天馬故鄉。在武威,馬是一個永恒的文化符號和人文元素,也是一個永遠新鮮的話題。2008年,天馬故里再現稀世珍寶,武威漢墓飛出6匹精美的東漢綠釉陶馬,向人們證明了“天馬故里多神駿”的事實。

這是一座典型的漢墓。在前室中,考古工作者發現了陶制樓院、陶鎮墓獸、陶壺、陶罐、陶盤、陶碗、陶耳杯、陶斗、陶勺、陶灶、陶倉、陶井、陶熏爐、陶馬、陶牛、陶車、陶狗、陶鴨、陶雞、陶俑等40多件極其精美、國內十分罕見的大型綠釉陶器。經專家們初步判斷,當屬東漢晚期的墓葬。這座墓葬屬分室合葬,墓主人可能是級別不低的官員及其配偶。令人遺憾的是,該墓葬早期即遭盜掘。

東漢綠釉陶馬 武威城區漢墓出土

在這眾多的綠釉陶器中,最為引人注目的便是橫空飛出的6匹綠釉陶馬。這些綠釉陶馬個個輪廓清晰,造型完美,線條流暢,極具動感。它們鼻孔粗大,眼睛凸起,具有史書中記載的河西大馬的典型特征。6件陶馬中,最大的一件通高115厘米,體長88厘米,形象豐滿,栩栩如生,呈現出“竹批雙耳峻,風入四蹄輕”的雄姿。綠釉馬威武異常,雙耳高豎,雙頰微凸,線條銳利,張口露齒,昂首長嘯,披鬃縛尾,四肢剛健,整體高大矯健,神態逼真,張揚著自由奔放的風采。綠釉馬全身呈草綠色,肚皮下方的腹肌則為深綠色,身上有些地方已經掉色,變成了褐色,專家謂之為“沁”。這是由于常年在地下與各種物質混合氧化造成的結果,是歷史的見證,更是歲月的洗禮。

綠釉陶馬屬于綠鉛釉陶制品。鉛釉陶是我國最早的色釉,出現于商周時期,是與器物本身一起燒成的高溫釉。到了漢代,我們的祖先成功地發明了低溫鉛釉。這匹馬施滿綠釉,色澤鮮艷,光彩照人,表面有呈珍珠光澤的粉末,形神兼備,風格典雅,氣勢磅礴,實為漢代鉛釉陶的代表作。

從大量的陶制明器隨葬的情況看,墓主人在當時擁有雄厚的經濟實力和很高的社會地位。后人仿制了他生前喜愛和用過的東西,陪葬在墓中,以求其死后能在極樂世界里享用。這些隨葬品為研究這一時期人們的思想信仰、社會生活、喪葬儀式等提供了重要的實物資料。

(《中國馬文化》叢書共10卷,分別為《馴養卷》《役使卷》《馳騁卷》《馬政卷》《交流卷》《神駿卷》《文學卷》《繪畫卷》《雕塑卷》《圖騰卷》,由讀者出版社2019年8月出版)

馬戲圖 絹本設色 26.7×172.7cm 元代 趙雍 美國大都會藝術博物館藏