讀畫筆記·西方名畫中的“詭異”謀殺案(上)

孫曉聽

紀念馬拉:人民之友 佚名

1793年,法國新古典主義畫家雅克·路易·達維特義憤填膺地完成了一件作品——他將現實生活中的一場謀殺搬到了畫布之上,這就是現藏于比利時皇家美術館的《馬拉之死》。

西方古典繪畫題材以宗教事跡、神話以及文學故事為主,很少有畫家在意現實生活中的一起兇殺案。而達維特不同,他是雅各賓派的忠實擁護者——1790年,達維特加入雅各賓派,并在雅各賓派當權時期擔任多個政府職務。因此,當達維特得知雅各賓派革命領袖馬拉被暗殺時,最早趕到了兇案現場。

畫中的馬拉全身赤裸泡在浴缸中,他左手拿著一張小便箋,上面寫著:“1793年7月13日,瑪麗·安娜·夏洛特·柯黛致公民馬拉:我十分不幸,指望能夠得到您的慈善,這就足夠了。”木箱上的紙條寫著:“請將這份錢轉交給一位有5個孩子的母親,她的丈夫已為革命犧牲了。”馬拉右手無力地下垂,但依然緊握著筆。馬拉在革命初期為躲避貴族的逮捕而長期躲在地下室工作,因此患上了嚴重的皮膚病,每天需要花幾個小時進行藥浴。馬拉為了節省時間,常常一邊治療一邊處理公務。保皇黨人夏洛特·柯黛以申請困難救濟為名,潛入馬拉家中,將其殺死在浴缸里。達維特很巧妙地將血腥的兇案現場演變出一種崇高之美,馬拉蒼白的尸體如紀念碑一樣,控訴著兇手的殘暴。

畫家采用了豎幅構圖,畫面主體的馬拉處于視平線中心以下的位置,給人以壓抑、沉重的感覺。達維特弱化了謀殺細節,以極簡的繪畫語言控訴著保皇黨的殘酷,號召人們“拿起筆為我們的朋友復仇!為馬拉復仇!讓戰敗的敵人重新看到他已變得面容而失色吧”。同時期產生了許多紀念馬拉的繪畫作品,但大多數畫家都會將對馬拉的懷念與對兇手的痛斥并置,達維特則巧妙地將謀殺現場變成悼念領袖的靈堂,將已經失去生命體征的馬拉變成一座革命的“紀念碑”。

馬拉之死 雅克·路易·達維特

馬拉之死 愛德華·蒙克

病孩,愛德華·蒙克

一百年后,挪威表現主義畫家愛德華·蒙克完成了《馬拉之死》,向達維特的同名作品致敬。蒙克1863年出生于挪威,5歲時母親因患肺結核去世,13歲的時候他深愛的姐姐也因肺病離世,而父親卻一直向孩子們灌輸地獄的恐怖。蒙克本人也體弱多病,他一生都無法擺脫童年的陰影,并始終飽受壓抑、焦慮的困擾——這也深深影響了蒙克的繪畫創作。最初,蒙克同那個時代的年輕美術愛好者一樣,深受印象主義繪畫的影響,他的早期作品《病孩》就顯示出印象派的影響。《病孩》的主角是他去世的姐姐索菲婭,他用這幅畫表達了對姐姐的懷念以及自己內心的痛苦。但蒙克很快就與印象主義者們分道揚鑣——追求真實再現客觀世界的印象派藝術已無法滿足蒙克自我表現的欲望,他很快在具有神秘主義和象征主義傳統的北歐文學中找到了創作源泉,他也喜歡凡·高和羅特列克的藝術。因此,蒙克也被視為象征主義藝術的代表畫家,《吶喊》被普遍認為是其最重要的象征主義作品。

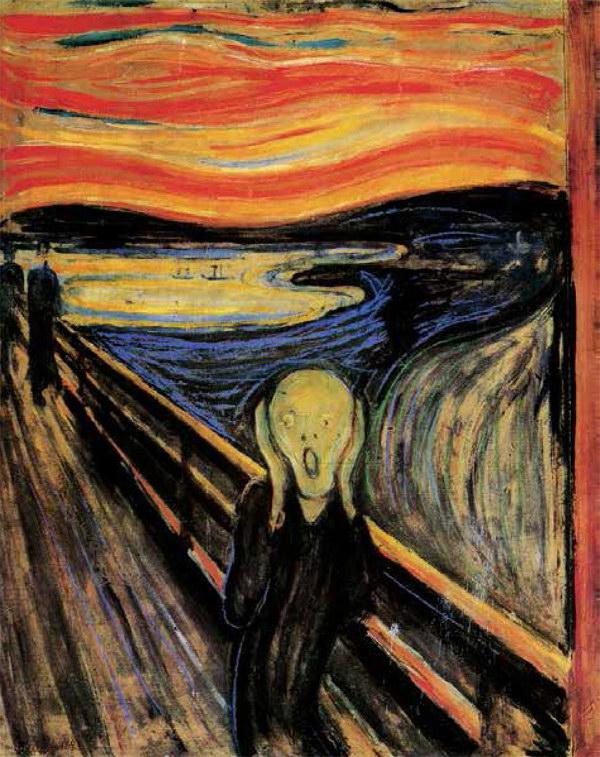

《吶喊》完成于1893年,畫面表現了一個人站在大橋上驚聲尖叫的樣子,人的五官被簡化,看起來好像一個骷髏。他的雙手捂住耳朵,遠處的風景仿佛融化在尖叫聲中,畫面的上方填滿了像血一樣的鮮紅色,整個畫面給人以焦慮不安的感覺。這是蒙克看到的真實情景:“我和兩個朋友一起走著,夕陽西沉,天空變得像血一樣紅,我忽然覺得極度疲倦,無精打采地止住腳步。黝黑色的海峽和道路顯示著血與火一樣的火舌。朋友走著,我卻一個人停在那里因不安而顫抖著,我感到了自然強烈的吶喊。”

青春期 愛德華·蒙克

吶喊 愛德華·蒙克

《吶喊》好像來自畫家的一場夢魘,表現了世紀末的焦慮,也是19世紀人們孤獨的寫照。19世紀工業和科技的發展使西方社會發生了翻天覆地的變化,傳統的宗教信仰與經院哲學被不斷發展的科學技術代替,哲學家尼采高呼:“上帝死了!”歐洲人與過去隔絕,也無法預見未來,世紀末的焦慮加重了這種孤獨與壓抑。1910年左右,蒙克作品中的夢魘逐漸退去,《馬拉之死》成為他此時的代表作品。蒙克賦予了歷史題材作品另類的解讀:達維特以見證者的姿態強調馬拉之死的紀念意義,畫中的馬拉如同古典雕塑一般莊重;蒙克卻以第三人的身份出現在畫面中,他是與事件無關的目擊證人——馬拉赤身躺在床上,白色的床單被鮮血染紅,女刺客并未逃走,也是赤裸著身體,面向觀眾而立。

如果說古典主義畫家擅長表現人性的美與崇高,那么表現主義藝術家們則從不吝嗇揭示人性的丑陋,他們也對人類的痛苦、貧困以及焦慮有著深深的同情。蒙克的《青春期》創作于1895年,畫中的少女好像突然從睡夢中驚醒,她睜大雙眼,顯得惶恐不安,少女身后的影子像個怪獸一樣威脅著她。