微咸水膜下滴灌對鹽堿化農田土壤斥水特征的影響

周立峰 楊 榮 馮 浩

(1.中國科學院西北生態環境資源研究院中國生態系統研究網絡臨澤內陸河流域研究站, 蘭州 730000;2.中國科學院內陸河流域生態水文重點實驗室, 蘭州 730000; 3.西北農林科技大學水土保持研究所, 陜西楊凌 712100)

0 引言

土壤斥水性(Soil water repellency, SWR)是指水分不能或很難濕潤土壤顆粒表面的物理現象[1]。土壤斥水性在不同土壤質地、土地利用方式和氣候條件下廣泛存在[2-5]。土壤斥水性降低了土壤入滲能力,易造成土壤表面徑流與水土流失[6-7];此外,土壤斥水性還會誘發土壤優先流,降低土壤水分在土體分布的均勻性[6,8],從而導致土壤水分的深層滲漏[9-10],并降低土面蒸發[11]。以往研究認為,土壤斥水性多見于林地[8]、沙地[12]以及火干擾后的土壤[13],而近年來的研究發現,草地和農田土壤也會出現一定的斥水性[7,14-15]。

影響土壤斥水性的內因包括土壤有機質、質地、粘土類型、pH值、鹽分以及含水率等,外因包括植被覆蓋類型、火干擾、土壤結皮、污水灌溉、保護性耕作等[1-6,9-10]。外因通過對內因的影響改變土壤斥水性。有機質及其斥水性吸附物對土體顆粒的包裹是引發 SWR 的原因已形成共識[16]。然而,部分研究表明,土壤有機質對 SWR 的影響并不顯著[17-18]。土壤有機質組成非常復雜,其中誘發斥水性的組分含量與有機質總含量不一定成比例。因此需要針對不同土壤環境識別影響 SWR 的關鍵土壤有機質組分[6]。

河套灌區是中國重要的糧油作物生產基地,灌區光熱資源豐富但降水稀少,屬于典型的沒有灌溉就沒有農業的地區。河套灌區農田土壤的鹽堿化較為普遍[19],膜下滴灌技術在提高灌水利用效率的同時還能淋洗根區土壤鹽分,近年來已在灌區不斷推廣使用[20-21]。高頻的滴灌使灌區農田的土壤水、鹽以及pH 值呈現劇烈的動態變化特征[22-24],上述土壤因子的改變會對土壤斥水性產生顯著影響[14,25-27]。目前,膜下滴灌條件下鹽堿化農田土壤斥水性的變化特征尚不明確,影響因素尚不清楚。為此,作者在內蒙古河套灌區永濟灌域布置2年大田試驗,研究不同覆膜方式下滴灌對鹽堿化農田土壤水、鹽、pH 值分布及其土壤斥水性的影響,以完善膜下滴灌條件下鹽堿化土壤水分溶質運移理論體系,也為膜下滴灌技術在鹽堿化農田的推廣提供理論支撐。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況

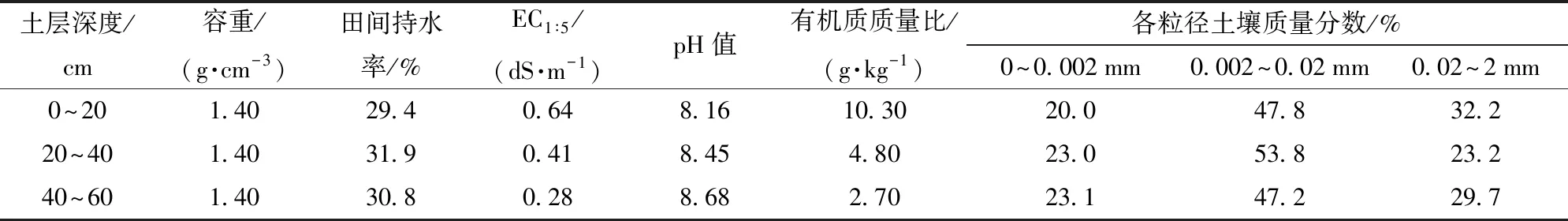

試驗于2015—2016年在內蒙古河套灌區曙光試驗站(107°13′E,40°43′N,海拔1 042 m)進行。該地區屬典型的溫帶大陸性氣候,多年平均降水量142.1 mm,且集中在6—9月,年均蒸發量超過2 300.0 mm,年均氣溫9.1℃。2年試驗期間(春玉米生育期)平均氣溫分別為20.2℃和22.1℃;總降水量分別為19.8 mm和122.9 mm。試驗地地下水埋深2.5 m左右,灌溉用水為地下水,水質為弱堿性微咸水,電導率(EC)為1.32 dS/m,pH值為7.7。試驗地土壤屬于黃河灌淤土,動物糞肥在該區域廣泛施用,故表層土壤有機質含量較高。土壤基本理化性質見表1。

表1 試驗地土壤(0~60 cm)基本理化性質Tab.1 Physical and chemical properties of soil (0~60 cm) in experimental site

注:EC1∶5為土、水質量比為1∶5的土壤提取液電導率。

1.2 試驗設計及方法

試驗設置全膜(M1)與半膜(M2)2種覆膜方式,每個處理設3個重復,共計6個小區。小區尺寸4 m×8 m,種植8行春玉米,各小區隨機排列。滴灌帶間距1 m,采取寬窄行種植(寬行70 cm,窄行30 cm),滴灌帶位于窄行中間,控制灌溉2行作物,為典型的“一管雙行”控制。半膜處理的地膜寬度為60 cm,地膜鋪設在種植行之上。各小區裝有水表、壓力計以控制灌水量及滴頭流量,試驗所用貼片式滴灌帶(直徑16 mm)滴頭間距為30 cm,設計滴頭流量1.4 L/h。

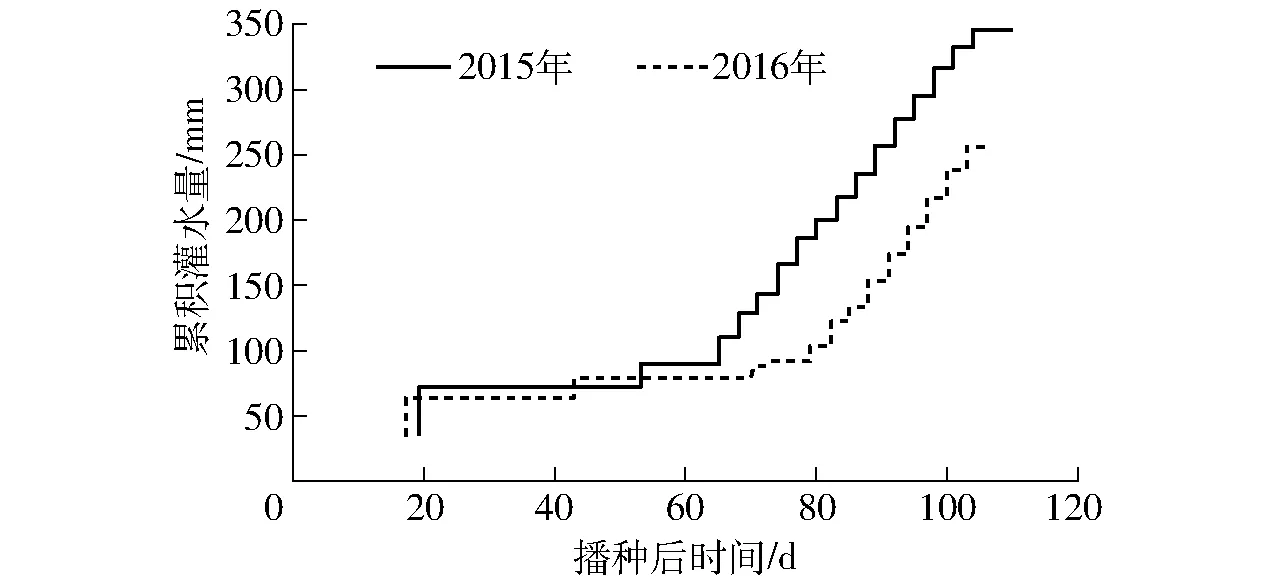

本研究在春玉米拔節期前僅進行2次灌水;拔節期后進行3 d一次的高頻灌溉,高頻灌溉的單次灌水量通過蒸發皿(直徑20 cm)的水面蒸發量確定[28]。2年播后累積灌水量分別為346.1、223.9 mm,具體見圖1。兩年的施肥量均為N 300.0 kg/hm2和P2O5180.0 kg/hm2。各小區均于4月26日覆膜,覆膜2 d后播種。

圖1 2015年和2016年各處理累積灌水量Fig.1 Cumulative irrigation amount for each plot in 2015 and 2016

1.3 取樣及測定方法

1.3.1土壤含水率、電導率與pH值

用土鉆(直徑4 cm,長20 cm)沿垂直種植行方向取土,取土點分別設置在滴頭處、相鄰滴頭間1/4處及1/2處。垂直取樣深度為0~5 cm、30~35 cm、50~55 cm。土鉆取得的土壤樣品用于土壤含水率、電導率以及pH值的測定。為研究低頻與高頻膜下滴灌條件下土壤各指標的變化特征,在整個春玉米生育期共取樣5次:分別在單次灌水前(拔節期前)和后各7 d、高頻灌溉前7 d、高頻灌溉中期(第14天)以及高頻灌溉后7 d。

采用干燥法測量土壤質量含水率,再乘以土壤容重即為土壤體積含水率。采用土、水質量比為1∶5的土壤制備液測定土壤EC1∶5和pH值:土樣經自然風干、研磨并過2 mm篩后混勻,稱取土樣10.0 g于100 mL廣口瓶中,加入去離子水50 mL,以制備土、水質量比為1∶5的土壤溶液;廣口瓶加蓋恒溫振蕩3 min后將土水混懸液用離心機分離并取上層清液;用電導率儀(DDSJ-318型)測定上清液電導率,即為EC1∶5;用玻璃電極(PHS-3C型)測定pH值。

1.3.2土壤斥水性

采用滴水穿透時間(Water drop penetration time, WDPT)法測定土壤斥水性[29]。首先,將采集的土樣在室內風干3 d。由于容重的變化會對土壤斥水性產生影響[27],為了避免土壤容重對斥水性的影響,將處理好的土壤過2 mm篩后按照1.4 g/cm3的容重填入直徑與高均為5 cm的環刀中并保持土面平整[30]。最后,用滴管吸取蒸餾水10滴(每滴為0.05 mL)滴于土表,控制滴管口與土表的高度為1 cm,取其完全滲入時間作為該樣品的WDPT值。每個樣品重復測定6次,取其算術平均值作為每個樣品的最終結果。土壤斥水性按WDPT值劃分為6個等級:tWDPT<5 s(不斥水);5 s≤tWDPT<60 s(輕微斥水);60 s≤tWDPT<600 s(強烈斥水);600 s≤tWDPT<3 600 s(嚴重斥水);tWDPT>3 600 s(極端斥水)[27]。

1.3.3土壤斥水特征曲線的擬合

土壤斥水性受土壤水分的影響很大[31-32]。之前的研究大多利用風干土或干燥土測定土壤斥水性[27,29],無法準確反映實際農田水分變化過程中(如降雨或灌溉后)土壤斥水性的變化。為此,本研究測定了各土樣脫濕過程(飽和至風干含水率范圍)的土壤斥水特征曲線(Soil-water repellency characteristic curves,SWRCC),并得到土壤斥水性峰值及消失時對應的土壤含水率(θm和θc)。測定方法如下:首先將測定土壤斥水性時所用的各環刀置入水中使土壤達到飽和土壤含水率。其次進行土壤離心脫濕操作,每次離心操作后記錄土壤含水率以及對應的WDPT,直到土壤含水率達到5%左右為止[31]。

分別采用一維Gaussian和Lorentzian模型描述WDPT和土壤含水率的關系,Gaussian模型表達式為

(1)

Lorentzian模型表達式為

(2)

式中a、b——系數

θ——土壤體積含水率

利用LSD法進行處理間多重比較,P<0.05視為存在明顯差異。采用SPSS 15.0進行數據分析及曲線擬合。

2 結果與分析

2.1 不同膜下滴灌方式對春玉米農田土壤電導率的影響

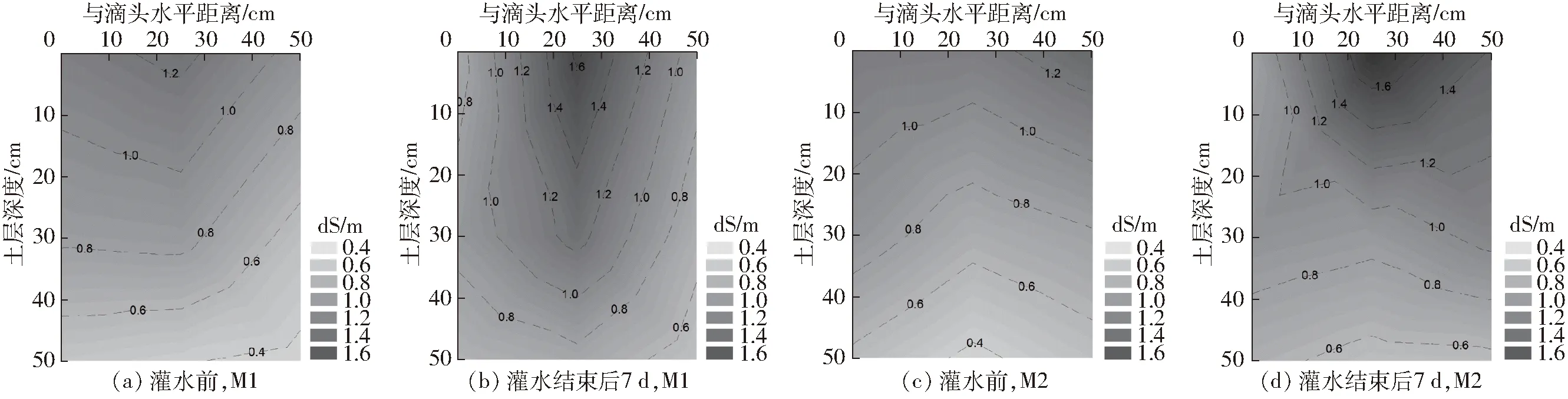

分別對單次與高頻滴灌條件下0~50 cm土壤剖面的EC1∶5進行了研究,借此分析不同膜下滴灌模式下土壤鹽分的分布,并為下文土壤斥水性的分析提供依據。

單次滴灌(36 mm)前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤EC1∶5在剖面中的分布見圖2。由圖2可知,單次滴灌對土壤剖面鹽分的淋洗效果并不顯著。與灌溉前相比,全膜覆蓋與半膜覆蓋土壤剖面的EC1∶5在滴灌7 d后并未降低(圖2,P>0.05),并且還出現了積鹽區(圖2b、2d)。全膜覆蓋與半膜覆蓋土壤剖面的積鹽區域有所不同:全膜覆蓋的積鹽區域主要出現在與滴頭水平距離15~35 cm處,該區域土體的EC1∶5上升了30%以上(圖2a、2b,P<0.05),土壤剖面內鹽分呈現中間(25 cm處)高、兩邊低的分布(圖2b);而半膜覆蓋的鹽分主要向遠離滴頭方向的上層土壤集聚,該區域土體的EC1∶5上升了35%以上(圖2c、2d,P<0.05)。

高頻滴灌(灌溉頻率為3 d)前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤EC1∶5在剖面中的分布見圖3。由圖3可以看出,高頻滴灌可以顯著改變土壤剖面的鹽分分布。高頻滴灌過程中,全膜覆蓋與半膜覆蓋40 cm以上土體的EC1∶5均下降了40%以上(圖3b、3e,P<0.01),而鹽分主要集中在遠離滴頭方向的50 cm深度處(圖3b、3e,P<0.01)。由此可見,高頻滴灌可以持續而顯著地將鹽分淋洗至下層土壤。高頻灌溉結束后7 d,半膜覆蓋處理未覆膜區域表層土體的EC1∶5出現了返升,但并不顯著(圖3f,P>0.05)。

圖2 單次滴灌前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤EC1∶5的分布Fig.2 Distributions of EC1∶5 in full and partially mulched soil profiles before and after each drip irrigation

2.2 不同膜下滴灌方式對春玉米農田土壤pH值的影響

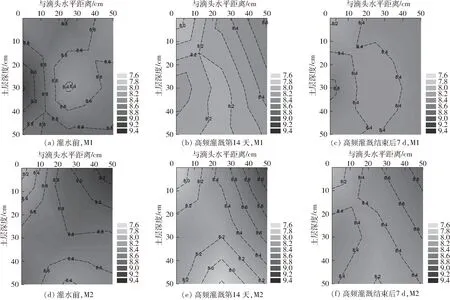

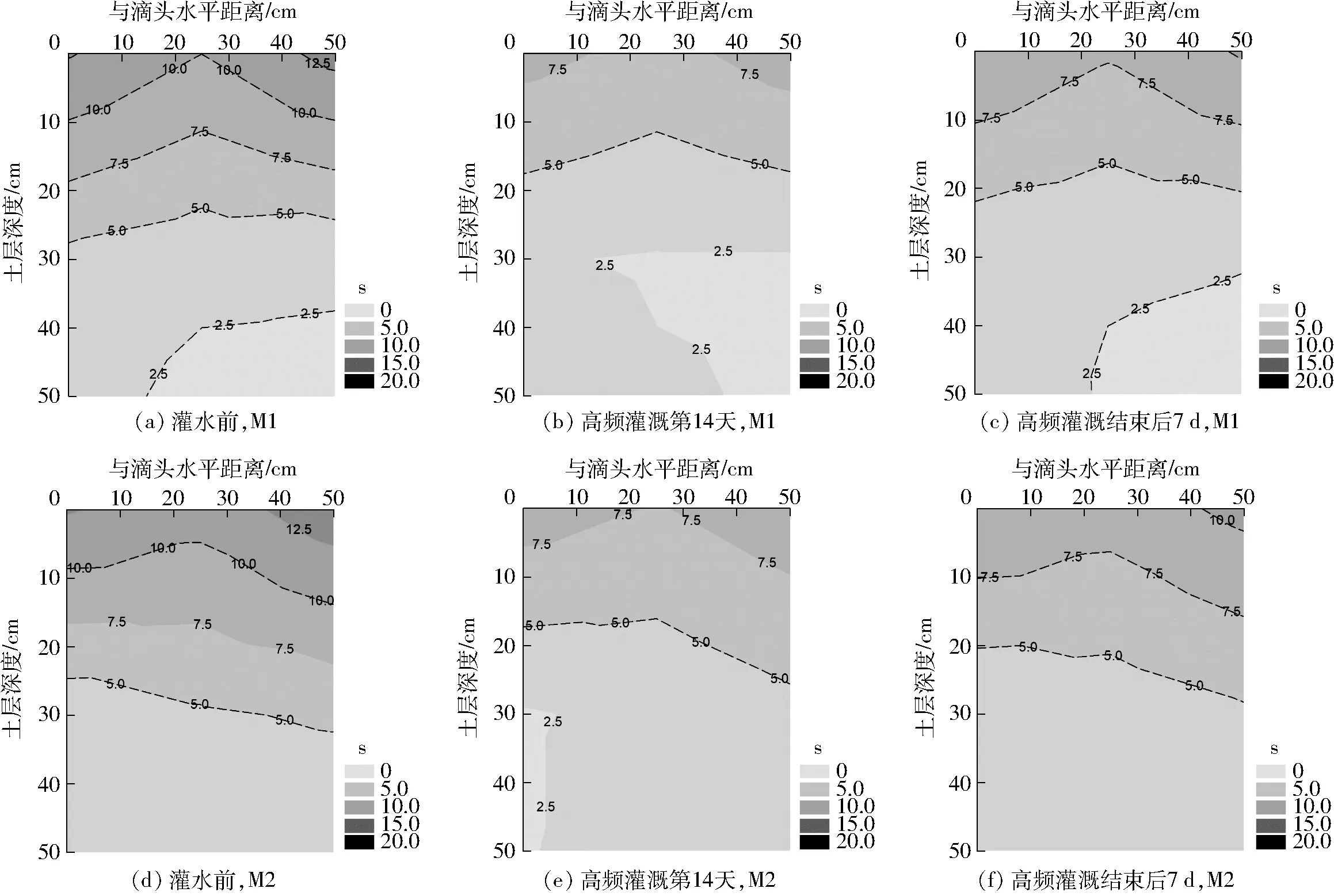

土壤pH值也會影響土壤斥水性,故本研究對單次與高頻滴灌條件下0~50 cm土壤剖面的pH值進行了研究,具體結果見圖4、5。

單次滴灌前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤剖面的pH值見圖4。由圖4可知,單次灌溉顯著降低了滴頭周圍土體的pH值(圖4,P<0.05),但對整個土體剖面pH值的降低并不顯著(圖4,P>0.05)。與EC1∶5的結果不同:單次滴灌結束后7 d,全膜覆蓋并未在局部形成pH值的顯著增高(圖4b,P>0.05),而半膜覆蓋膜間表層土體雖然出現了pH值的升高,但并不顯著(圖4c、4d,P>0.05)。高頻滴灌(灌溉頻率為3 d)前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤pH值在剖面的分布見圖5。由圖5可以看出,高頻滴灌顯著降低了土壤剖面的pH值,且在灌溉結束后7 d未出現返升的現象(圖5c、5f)。

圖4 單次滴灌前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤pH值在剖面中的分布Fig.4 Distributions of pH value in full and partially mulched soil profiles before and after each drip irrigation

圖5 高頻滴灌前、后和過程中全膜及半膜覆蓋處理土壤pH值的分布Fig.5 Distributions of pH value in full and partially mulched soil profiles before, during and after frequent drip irrigation

2.3 不同膜下滴灌方式對鹽堿化農田土壤斥水性的影響

圖6 單次滴灌前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤WDPT的分布Fig.6 Distributions of WDPTs in full and partially mulched soil profiles before and after each drip irrigation

圖7 高頻滴灌前、后和過程中全膜及半膜覆蓋處理土壤WDPT的分布Fig.7 Distributions of WDPTs in full and partially mulched soil profiles before, during and after frequent drip irrigation

單次與高頻滴灌條件下0~50 cm土壤剖面的土壤斥水性分布特征見圖6、7。單次滴灌前、后全膜及半膜覆蓋處理土壤剖面的WDPT見圖7。由圖7可知,試驗地農田土壤呈現弱斥水性(WDPT為5~60 s)或非斥水性(WDPT小于5 s)。單次滴灌增加了遠離滴頭(與滴頭水平距離大于30 cm)土體的WDPT,全膜覆蓋與半膜覆蓋該區域的WDPT分別增加了22.2%(P<0.05)與33.3%(P<0.01)。值得注意的是,單次滴灌后垂直方向上的斥水性土壤面積有所增大(圖6)。高頻滴灌(灌溉頻率為3 d)可以顯著降低土壤剖面整體的WDPT。高頻灌溉中期及結束7 d后,全膜覆蓋土壤剖面的WDPT較灌溉前分別降低了25.9%(P<0.05)與17.3%(P<0.05);半膜覆蓋土壤剖面的WDPT較灌溉前分別降低了24.8%(P<0.05)與16.5%(P<0.05)。

2.4 膜下滴灌條件下鹽堿化土壤斥水性與鹽分及pH值的相關性

圖8 膜下滴灌鹽堿化農田土壤WDPT與EC1∶5和pH值的關系Fig.8 Relationship between WDPTs, EC1∶5, and pH value in mulched drip irrigated saline-alkali field

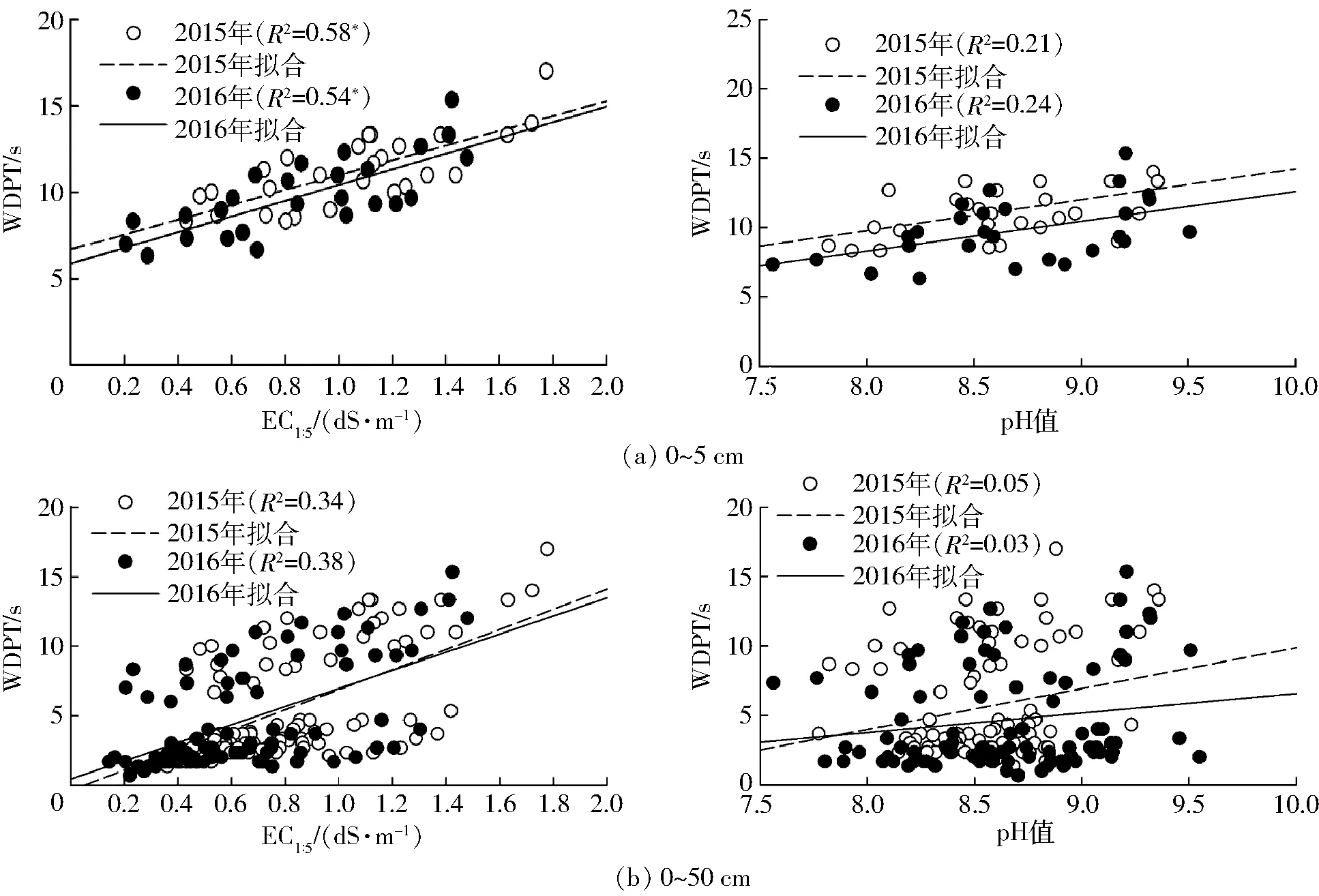

高頻滴灌使灌區農田的土壤水、鹽以及pH值呈劇烈的動態變化特征,從而可能會對土壤斥水性產生顯著影響。表層土壤(0~5 cm)及研究區域土壤剖面深度(0~50 cm)WDPT與EC1∶5和pH值的關系見圖8(圖中*表示顯著相關)。

由圖8可知,膜下滴灌條件下土壤EC1∶5與WDPT呈顯著的線性關系(圖8a),而土壤pH值與WDPT無顯著關系。此外,WDPT僅在表層土壤與EC1∶5呈顯著線性關系,而整個研究剖面土體WDPT與EC1∶5的線性關系未達到顯著水平(圖8b)。整個研究剖面土體WDPT與EC1∶5和pH值的散點圖呈現較明顯的分區現象,這主要是因為表層土壤有機質含量高于下層土壤所致[17](表1)。

2.5 膜下滴灌條件下鹽堿化農田土壤斥水特征曲線

土壤斥水性受土壤水分的影響很大。單一土壤含水率下測定的WDPT無法反映農田水分變化過程中土壤斥水性的變化。為此,本部分測定了單次及高頻滴灌前、后半膜覆蓋處理表層土壤脫濕過程的土壤斥水特征曲線(SWRCC),并分別用Gaussian和Lorentzian模型對WDPT與θ進行了擬合與對比。

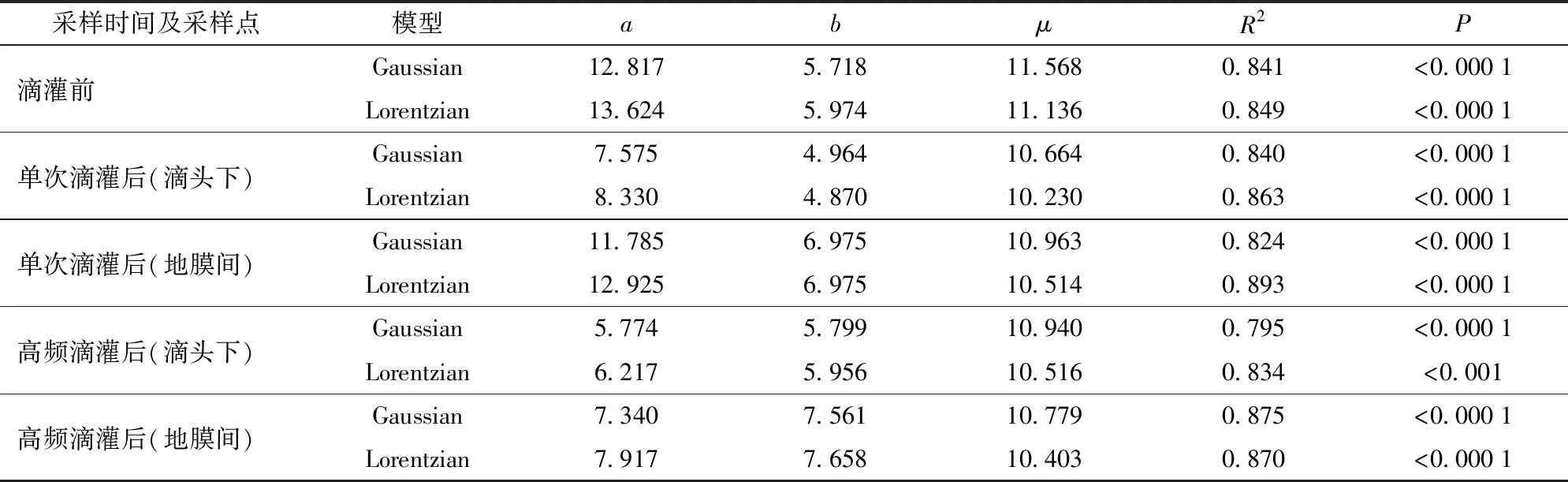

各土樣脫濕過程的土壤斥水特征曲線見圖9(圖中橫虛線代表土壤斥水性判別的臨界值,WDPT為5 s)。由圖9可看出,滴灌前(圖9a)及灌溉后,半膜覆蓋處理滴頭下(圖9b、9d)及地膜間(圖9c、9e)的WDPT-θ均呈單峰曲線關系,其變化可用 Gaussian 和 Lorentzian 模型進行描述(表 2),且 Lorentzian模型能更好地擬合 WDPT-θ的關系(圖9)。滴灌前后 WDPT 最高時對應的θ(θm)未發生變化,均為10%左右。但值得注意的是,滴灌前后WDPT小于5 s所對應的θ(θc)發生了變化。滴灌前,各土樣的θc均在22%~24%之間(圖9a),而滴灌后θc發生了變化。高頻灌溉后,滴頭下與地膜間的θc均下降,分別為18%~20%(P<0.05)與 22%左右(P>0.05)(圖9d、9e)。單次灌溉結束后7 d,滴頭下的θc較滴灌前有所下降(20%左右,P>0.05,圖9b),而地膜間的θc較滴灌前卻有所提高(28%~30%,P<0.05,圖9c)。以上結果表明滴灌前后土壤θm未受到顯著影響,而土壤θc的變化在不同的滴灌模式下是不同的。

圖9 WDPT與體積含水率的非線性關系Fig.9 Non-liner relationship between WDPT and volumetric soil water content

采樣時間及采樣點模型abμR2P滴灌前Gaussian12.8175.71811.5680.841<0.0001Lorentzian13.6245.97411.1360.849<0.0001單次滴灌后(滴頭下)Gaussian7.5754.96410.6640.840<0.0001Lorentzian8.3304.87010.2300.863<0.0001單次滴灌后(地膜間)Gaussian11.7856.97510.9630.824<0.0001Lorentzian12.9256.97510.5140.893<0.0001高頻滴灌后(滴頭下)Gaussian5.7745.79910.9400.795<0.0001Lorentzian6.2175.95610.5160.834<0.001高頻滴灌后(地膜間)Gaussian7.3407.56110.7790.875<0.0001Lorentzian7.9177.65810.4030.870<0.0001

由擬合結果可知,Gaussian 模型擬合的R2在0.795~0.875之間,Lorentzian模型擬合的R2在0.834~0.893之間(圖9、表2)。相比Gaussian模型,Lorentzian模型能更好地擬合WDPT-θ的關系。Lorentzian模型對高含水率段WDPT的擬合效果更優,而Gaussian模型對高含水率(大于20%)段WDPT的擬合效果偏低(圖9),這是Gaussian模型擬合效果較差的原因。

3 討論

本研究中,灌溉水質為弱堿性咸水(pH值為7.73,電導率為1.32 dS/m)。土壤為堿性土(pH值為8.16~8.68)。單次滴灌對鹽分的淋洗與pH值的改變并不顯著,鹽分在部分區域還出現了積聚;相反,高頻滴灌對鹽分及pH值的影響顯著。灌溉前土壤初始含水率較低,且滴灌的單次灌水定額(36 mm)通常較低。因此,單次滴灌所形成的濕潤體較小(濕潤體半徑與深度均小于30 cm)[33],鹽分無法淋洗至該區域之外,并積聚在濕潤鋒周邊。本研究灌溉水的pH值與土壤初始pH值的差異并不大,因此滴灌對pH值的影響主要是水分對滴頭附近堿性物質的不斷淋洗所致。這使得滴灌條件下土壤pH值的變化與土壤鹽分相似[34]。然而,高頻滴灌模式下,土壤含水率不斷升高,濕潤體不斷擴大以至于相互連通并垂直向下推進,最終將鹽分及堿性離子不斷向遠離滴頭處淋洗。此外,半膜覆蓋處理下,EC1∶5在表層未覆膜區域出現了積聚,這一方面是由于灌溉水礦化度較高,另一方面是因為該研究區降雨少且蒸發力強,上述兩方面原因共同造成鹽分隨水分不斷向膜間運移和再分布。

土壤斥水性受土壤水分的影響很大[31-32],當土壤干燥至臨界體積含水率(θc)時,幾乎所有土壤都會表現出一定的斥水性[1],而隨著土壤濕度的增加,土壤斥水性會逐漸消失[26],這個過程可以用土壤斥水特征曲線來描述[25]。因此,單一土壤含水率下測定的WDPT無法反映農田水分變化過程中土壤斥水性的變化。之前對SWRCC也開展了不少研究[15,25,31,43],大部分研究都發現SWRCC呈單峰曲線,且WDPT-θ關系可用Guassian模型、Lorentzian模型和Lognormal模型描述。陳俊英等[17]、GAO等[15]用上述模型擬合的R2在0.230~0.815之間,本研究擬合的R2高于上述研究(0.834~0.893)。這主要是因為本試驗的農田土壤斥水性較弱且取樣點較為集中,這使得土壤斥水性的差異性與土樣間的空間變異性均較低。本研究結果表明,灌溉對SWRCC的θm影響不大(P>0.05),而對θc的影響顯著(P<0.05)。VERHEIJEN等[44]認為微生物活性的激發(會產生斥水性物質)與大團聚體崩解造成毛管作用力的增強(通常是土樣處理操作不當造成)是SWRCC峰值產生的原因。本研究每年的試驗歷時約4個月,不足以對土壤微生物數量及結構造成顯著改變,因此,土壤θm未受影響。不同土壤θc的范圍差異很大:如粘質泥炭為34%~38%[6],粉壤土約為15%[15],而沙土僅為2%~4%[45]。本研究θc的范圍在18%~30%,介于粉壤土與粘土之間。本研究發現滴灌降低了滴頭附近的θc,而提高了土壤積鹽區的θc,這表明滴灌對土壤鹽分的再分布會對其θc產生影響。需要強調的是,干燥法測定的WDPT只是土壤的潛在斥水性,而一般情況下農田土壤含水率不會低到θm(如本研究中為10%)。然而,在膜下滴灌過程中,毛管間一般會存在土壤干燥區域[46],該區域表層含水率往往極低,易導致土壤斥水性的發生,從而影響該區域的土壤表面水分入滲。

4 結論

(1)弱堿性微咸水灌溉水質條件下,單次滴灌對鹽分的淋洗與pH值的改變不顯著,鹽分在剖面部分區域還出現了積聚,而高頻滴灌對鹽分及pH值的影響顯著。膜下滴灌鹽堿化農田土壤的斥水性僅僅在表層土壤與EC1∶5呈正相關,而與pH值無顯著相關性。單次滴灌降低了滴頭附近土壤的WDPT,但增加了遠離滴頭土體的WDPT;高頻滴灌(灌溉頻率為3 d)可顯著降低土壤剖面整體的WDPT。

(2)膜下滴灌鹽堿化農田土壤的斥水特征曲線均可用Gaussian和Lorentzian模型進行描述。滴灌對SWRCC的θm影響不大(P>0.05),而對θc的影響顯著(P<0.05)。相比而言,Lorentzian模型對WDPT與θ關系的擬合效果更優,通過該曲線可準確得到特定土壤的峰值斥水性及其對應的土壤含水率(θm)以及土壤斥水性消失時的土壤含水率(θc)等,從而為斥水性土壤的改良與利用提供理論依據。