證券投資基金市場風險與信用風險度量及其關系研究

謝赤 胡揚斌 龍劍友

摘要:運用VaR模型和KMV模型分別度量證券投資基金的市場風險和信用風險,并基于面板向量自回歸模型(PVAR)考量兩者之間的相互作用關系。結果表明:基金投資同時存在市場風險和信用風險,且它們互為Granger原因。同時,信用風險顯著受前一期市場風險的正向影響,而市場風險顯著受前一期信用風險的負向影響。因此,在衡量基金投資的總風險時,必須充分考慮其市場風險與信用風險之間的耦合關系。

關鍵詞:證券投資基金;市場風險;信用風險;PVAR模型

中圖分類號:F832. 48

文獻標識碼: A

文章編號:1003-7217( 2019) 03-0052-07

一、引言

隨著中國證券投資基金市場的不斷發展,開放式基金規模快速增長,一批又一批的基金管理公司相繼成立并陸續推出新的產品,它們憑借著一定收益下的低風險性受到越來越多投資者的青睞。作為目前資本市場中最重要的投資產品之一,證券投資基金價格波動所伴隨的風險無疑是不可忽視的,更加準確有效地把握基金的風險對維護證券市場的穩定至關重要。

已有關于基金投資風險的研究更多關注是其市場風險。楊湘豫和李強采用時變Copula模型,有效度量了開放式基金投資組合的市場風險[1]。黃崇珍和曹奇實證后發現,GARCH-M模型可以較好地擬合基金行為并有效度量其風險[2]。魯皓和周志凱利用GARCH-GED模型度量了10只開放式基金的市場風險[3]。但隨著對基金風險研究的不斷深入,學者們發現,除了市場風險,信用風險對基金投資的影響也必須受到關注。理論上,金融市場中的各種風險是相互影響、密切關聯的,市場風險和信用風險的變化都會造成資產價格的變化,同時資產本身價值的變化也會導致市場風險和信用風險的變化。陳榮達和陸金榮在綜合考慮市場風險、信用風險和兩類風險間相關性的基礎上建立綜合風險VaR模型,比較分析了風險綜合VaR值與獨立度量利率風險和信用風險的VaR值,結果表明市場風險和信用風險都不可忽視[4]。汪冬華、黃康和龔樸發現,只考慮市場風險會低估整體風險,信用風險與市場風險之間存在較強的交叉作用[5]。Bo和Capponi通過建立風險依賴結構模型,考察了證券市場中同時存在市場風險和信用風險的最優投資問題[6]。Boris、Ivana和Anna證實,基于信用配置的資產組合的收益明顯高于基于市場大盤指數的收益,而且相應的選股策略具有優化效應[7]。Jarrow和Turnbull指出,資產的市場風險和信用風險存在內在聯系,是不可分離的。他們在約化方法的基礎上將市場風險融人信用風險,實證探討了債券的綜合風險[8]。歐陽資生、劉遠和羅長青以企業債券數據為研究對象,發現其市場風險與信用風險間存在正相關關系[9]。因此需要從風險耦合的視角綜合考量基金風險,即基金市場風險和信用風險彼此作用后形成的復合風險。

通常而言,基金所面臨的市場風險較為復雜,政策環境、經濟周期、利率調整等因素都會對基金運作產生影響,引發市場風險。由J.P.摩根公司開發的VaR方法成為金融界度量市場風險的主流方法。VaR表示一定的置信水平下,資產在特定時期內可能面臨的最大損失。目前使用最多的計算VaR的方法是歷史模擬法和Monte Carlo模擬法。歷史模擬法通常忽略金融序列的分布情況,根據歷史數據進行VaR計算。而Monte Carlo模擬法是在已知分布假設的參數特征下,借助計算機模擬大量隨機情景,并據此產生資產組合的相關數據,進而得到VaR值。 Wang、Song和Lin利用Monte Carlo模擬分別計算VaR和CVaR值,發現該方法對資產投資的風險度量是較為可靠的[10]。Grundke基于CreditMetrics模型,分別利用Monte Carlo模擬和Fourier-based方法綜合考慮市場風險和信用風險,計算發現Monte Carlo模擬法更具優越性[11]。Ke—maloglu、Sibel和Emel通過Monte Carlo模擬方法基于CVaR模型對投資組合進行了優化[12]。Yu、Chiou和Yang通過計算證券投資的CVaR,探究了投資組合收益與風險之間的關系[13]。

所謂基金的信用風險,就是在交易過程中由于基金當事人違約而造成資產損失的概率。考慮到利用各相關證券的信用風險來綜合衡量基金的信用風險的難度較大,因此本文試圖通過更為簡捷的辦法來反映基金信用風險,即認為若基金能夠順利運行則無信用風險,若基金存在違約情況則有信用風險。近年來,學者們基于不同模型對資產的信用風險進行度量。王珂、孟海麗和楊全基于CreditMetrics模型刻畫信貸資產的遠期價值,并度量了其在險價值[14]。卞樂樂和侯為波基于Credit Risk+模型度量商業銀行貸款違約率,提高了準確度[16]。蘇為華和郭遠愛通過Credit Portfolio View模型對銀行的信用風險進行宏觀壓力測試,發現銀行系統對風險的抵御能力較強[16]。曹勇、李孟剛和李剛等通過KMV模型計算銀行的違約概率,有助于其信貸的優化配置[17]。謝遠濤、羅潤方和楊娟利用KMV模型度量了32家上市公司的信用風險[18]。通過比較可以發現,CreditMetrics模型在數據處理技術上還不成熟;Credit Risk+模型能有效提高資產評估的準確性,但是其假定違約風險在計量期間是恒定的做法存在局限性;Credit Portfolio View模型對投資組合的信用風險度量具有一定優勢,但其使用需要大量的歷史數據支持,考慮到基金違約數據難以獲取,采用其度量基金信用風險的可行性也較小;而KMV模型具有良好的預測性和時效性,能夠綜合覆蓋多方面的因素,通過準確計算違約概率來反映信用風險,對資產信用的評估具有較高的靈活性。

通過對文獻的梳理不難發現,在考察基金投資風險時需要同時考慮市場風險和信用風險這兩個因素,但是關于這兩類風險之間關系的研究目前還較為少見。因此,本文擬以證券投資基金為研究對象,采用VaR方法和KMV模型分別度量基金的市場風險和信用風險,進而探究它們之間是否存在內在聯系,為科學地綜合管理基金風險提供理論依據。

二、基于Monte Carlo模擬的市場風險度量

(一)VaR模型構建

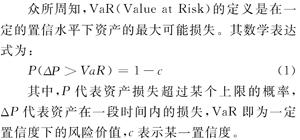

眾所周知,VaR(Value at Risk)的定義是在一定的置信水平下資產的最大可能損失。其數學表達式為:

P(△P>VaR)一1-c

(1)

其中,P代表資產損失超過某個上限的概率,△P代表資產在一段時間內的損失,VaR即為一定置信度下的風險價值,c表示某一置信度。

利用Monte Carlo模擬方法計算VaR,即根據資產的歷史數據來模擬其未來波動的可能情況。采用幾何Brown運動反映基金變化的隨機模型,其離散形式的表達為:

其中,μ和σ分別是基金收益率序列的均值和標準差,ε表示服從t分布的隨機變量,St表示時刻t的基金凈值,St+1表示時刻t+1的基金凈值,△St+1表示時間段[t,t+1]內基金凈值的變化量。

普通的Monte Carlo模擬法基于正態分布的假設,通過標準差來表示資產的波動性。但是通過對金融市場的觀察發現,金融時間序列通常具有尖峰厚尾現象,因此正態分布的假設會使得在資產發生集聚性波動時,對VaR的預測能力將下降。于是,有學者考慮將GARCH模型引入Monte Carlo模擬法中,假設資產收益的誤差項服從t分布,以此提高模型對具有尖峰厚尾現象的時間序列的描述能力。GARCH模型的一個局限是其對于正負沖擊做出的反應是對稱的,但對于實際的金融時間序列而言,負的沖擊往往比相同程度正的沖擊引起的波動更大,而Glosten和Zakoian提出TGARCH模型能很好地解決市場中不同消息帶來的反應不同這一問題[19,20]。結合TGARCH的Monte Carlo模擬的具體步驟為:

(1)估計均值和條件標準差。TGARCH(1,1)模型可表示為:

其中,α≥0;β≥0;γ和γ表示待估參數;I為虛擬變量。

(2)產生n個服從t分布的隨機數ε1,ε2,…,εn。

(3)根據式(2)模擬基金凈值變化的可能路徑。

(4)模擬每日基金凈值,重復步驟(2)和(3),得到若干個基金凈值ST。

(5)將模擬的若干個基金凈值從小到大排序,通過下方5%的分位數即可得到95%置信水平下的VaR值。

(二)樣本篩選與數據來源

基金一般分為封閉式基金和開放式基金。前者的份額總數在基金合同期限內固定不變,且不能提前贖回;后者的規模不確定,可以隨時根據市場供求情況發行新份額或被投資者贖回,同時能夠以基金單位凈值進行交易,確保投資者能夠獲得回報,且單位凈值信息每日公布。本文以開放式基金作為研究對象,同時考慮到在經歷了2008年全球金融危機之后,伴隨著2009年A股市場震蕩上揚,基金市場逐步恢復常態,故選取金融危機后2009年至2018年的日數據為樣本。這段時期內基金市場既達到過高潮,也經歷了低谷,能夠較全面地反映基金市場的真實狀況。

基于Wind數據庫,選取2007年之前成立的開放式基金作為樣本范圍,它們存續較長,更具研究價值。在上述基金中,綜合考慮評級、回報、投資類型等因素,首先選取市場綜合評級為三星以上的基金作為初選對象,再根據各只基金的整體回報分別挑出投資類型為股票型基金、債券型基金和混合型基金中排名前10的基金,共得到30個樣本(見表1)。

(三)數據描述性統計結果

首先,對樣本數據進行對數處理。Rj代表基金i的收益率,Pt和Pt-1分別表示第t日和第t-1日的基金凈值,計算公式如下:

其次,對處理好的收益率序列進行描述性統計。由于篇幅有限,表2僅列示每種投資類型中排名第一和第十的基金作為代表(表3和表4選取的代表基金與此相同)。從偏度、峰度以及J-B檢驗的P值可以看出,各基金收益率序列均不服從正態分布。

(四)單位根檢驗

對各基金收益率序列進行ADF單位根檢驗,結果發現,在1%、5%和10%的顯著性水平下,對數處理后的各基金收益率序列均為平穩序列。由于篇幅限制,單位根檢驗結果不在此列示。

(五)ARCH效應檢驗

收益率序列通常存在不相關或低階自相關現象。這里采用ARCH-LM檢驗對各基金收益率序列進行自回歸異方差檢驗,結果發現,在默認5%的顯著性水平,當滯后階數為1時,各基金收益率序列均存在條件異方差,即存在ARCH效應,可以對其建立TGARCH模型。

(大)基金的VaR計算

下面,以易方達上證50指數A(110003)為例,通過基于TGARCH模型的Monte Carlo模擬計算其2009年的VaR值。

首先,估計TGARCH模型的參數,其表達式

式(6)和(7)中所有參數均通過顯著性檢驗,即TGARCH模型可以很好地擬合基金收益率序列。

然后,根據TGARCH參數估計結果,通過Monte Carlo模擬計算95%置信水平下的VaR值。

從表3可以看出,除2009年外,總體上債券型基金的市場風險小于股票型基金和混合型基金,投資債券型基金相對于投資股票型基金和混合型基金更安全,這一結論與現實相符。股票型基金主要投資于股票市場,因而市場風險相對更高;債券型基金在債券市場配置比重較大,債券作為一種固定收益證券,其市場投機行為較少,風險也相對較小,因此,債券型基金的市場風險最低;混合型基金是在投資組合中既有股票投資又有債券等固定收益投資的共同基金,所以風險程度居中。而作為一個特殊年份,2009年在經歷金融危機沖擊后全球各主要證券市場強勁反彈,在世界經濟復蘇的大背景下中國股票市場表現出色,因此,這年股票型基金的市場風險相對較小。

三、基于KMV模型的信用風險度量

(一)KMV模型的構建

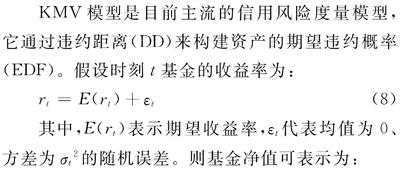

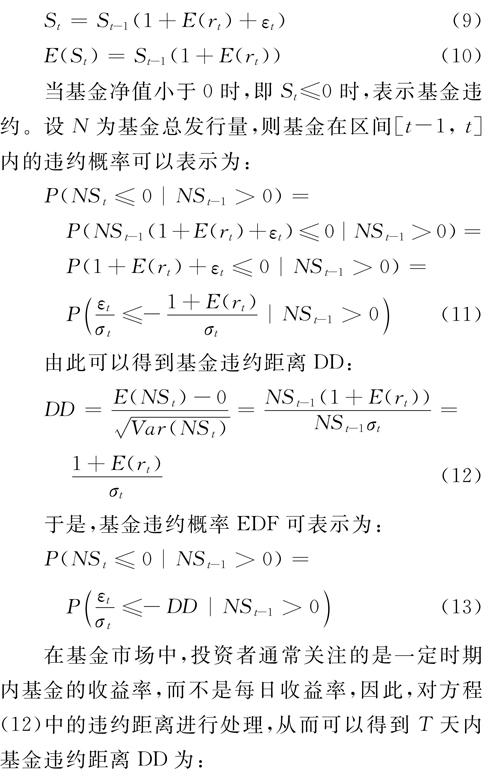

KMV模型是目前主流的信用風險度量模型,它通過違約距離(DD)來構建資產的期望違約概率(EDF)。假設時刻t基金的收益率為:根據上述違約距離DD,由方程(13)可以計算得到基金的違約概率。

(二)基金違約概率

為了度量基金的信用風險,利用KMV模型計算基金的違約概率,結果如表4。

不難看出,基金的信用風險是不容忽視的,而且總體說來,股票型基金和混合型基金的違約概率明顯高于債券型基金,存在較大的信用風險。投資者具有較重的投機心理,市場存在較多的羊群行為,造成股票市場的不確定性較大,進而導致股票型基金出現違約的可能性更大[21]。

四、基于PVAR模型的基金市場風險與信用風險關系檢驗

(一)PVAR模型構建

下面,利用面板向量自回歸模型(PVAR)檢驗基金市場風險與信用風險之間的聯動關系,將模型設定為:

其中,i表示第i只基金,t表示各只基金的觀察時刻。V表示包含基金市場風險和信用風險的列向量,q代表滯后階數。在此假設數據截面的結構相同,采用固定效應模型(Fixed EffectsModel,即模型的截距項不同而斜率系數相同)。ηi是個體固定效應,代表各只基金間不可觀測的異質性。β0為常數項,βj為變量滯后項的系數,εil表示殘差。

(二)面板單位根檢驗

根據得到的樣本時期內30只基金每一年的市場風險VaR值和違約概率EDF值,進而得到基金風險的面板數據。對面板數據處理之前,首先通過LIC檢驗、Fisher-ADF檢驗和Fisher-PP檢驗分別考察變量VaR和EDF的平穩性,原假設為變量存在單位根。

從檢驗結果可以看出,變量VaR和EDF均在1%顯著性水平下拒絕原假設,即兩個變量都為平穩序列,可以對其作進一步分析。

(三)基金市場風險與信用風險的Granger因果檢驗

基于單位根檢驗的結果,下面來看基金市場風險與信用風險之間是否存在Granger因果關系,結果如表5。

將市場風險VaR與違約概率EDF相互作為對方的解釋變量建立模型進行估計,可以看出,當市場風險VaR為被解釋變量,違約概率EDF作為解釋變量時,其統計量顯著,說明變量EDF是變量VaR的Granger原因,即基金信用風險是市場風險的原因。相反,當違約概率EDF為被解釋變量,市場風險VaR作為解釋變量時,其統計量顯著,說明變量VaR是變量EDF的Granger原因,即基金市場風險是信用風險的原因。通常而言,市場條件的不利變化會誘發市場風險并加大信用風險,造成基金違約;而基金違約又會導致基金市場價格劇烈波動,加劇市場風險,因此兩類風險彼此觸發,互為Granger原因。

這一結果很好地說明了現實中基金投資所面臨的市場風險與信用風險之間存在內在聯系,兩類風險彼此影響,其相互作用不能忽視。僅計算單個風險并將其加總并不一定能獲得對基金真實風險的準確度量,需要從風險耦合的視角綜合考量兩類風險,才能全面地反映基金所面臨的風險。

(四)PVAR模型估計結果

利用面板向量自回歸模型的目的是將變量內生化,降低因模型設定不合適而造成的估計結果不準確,同時還可以借此分析VaR與EDF間當期及其滯后期之間的影響。

在進行模型參數估計之前,首先,選擇模型變量的最優滯后階數。由根據AIC準則、BIC準則和HQIC準則滯后數據的計算結果可以看出,滯后1階為模型的最優滯后階數。然后,通過構建基金市場風險與信用風險的PVAR模型進行參數估計(這里采用系統GMM方法),以此來判斷基金市場風險與信用風險間的相互影響是否顯著,計算結果如表6 0使用Helmert(向前均值差分)消除模型中個體固定效應,h_VaR與h_EDF表示已經過Helmert轉換的VaR和EDF,分別代表基金的市場風險與信用風險。L.h_VaR與L.h_EDF表示一階滯后的VaR和EDF,分別反映基金前一期的市場風險與信用風險。

從表6可以看出,滯后一期的市場風險VaR在5%的顯著性水平下對本期違約概率EDF具有正向的沖擊作用,意味著基金前一期市場風險的增大會加劇其信用風險,這主要是因為當基金市場風險增加時,其違約的可能性就會增大,將進一步加劇基金信用風險。

滯后一期的EDF分別在1%和5%的顯著性水平下對本期VaR和EDF具有負向的沖擊作用,說明基金前一期信用風險較大時,其當期市場風險和信用風險反而會下降。這可能是由于目前資本市場具有較強的政策導向性,一旦發生大規模基金違約,為了穩定投資者情緒和維護市場穩定,守住不發生系統性風險的底線,相關部門會采取一系列措施來控制基金違約規模,降低基金所面臨的信用風險,同時也會在一定程度上減小其市場風險。同時,基金信用風險對市場風險具有負向影響,也說明將信用風險與市場風險進行耦合性度量時,基金的總體風險不一定會大于分別度量市場風險與信用風險再相加的總和。

五、結論

文在分別利用Monte Carlo模擬和KMV模型度量基金的市場風險和信用風險基礎上,通過構建PVAR模型對基金市場風險與信用風險間的關系進行考察,相關實證研究得出以下結論:(1)股票型基金的市場風險和信用風險通常大于債券型基金和混合型基金,債券型基金的市場風險和信用風險最小。(2)基金同時具有市場風險和信用風險,且市場風險和信用風險互為Grange因果,說明市場風險與信用風險間存在內在聯系,應考慮兩類風險間的相互作用,簡單地對兩類風險分別進行度量再加和的做法可能會影響總體風險度量的準確性。(3)基金前一期的市場風險對當期信用風險有顯著的正向影響,而前一期的信用風險對當期市場風險及信用風險具有反向影響,表明在耦合風險視角下,基金的總體風險不一定大于分別度量的基金市場風險和信用風險的總和。

總之,上述研究結論有助于管理部門制定有效的預防基金綜合風險的政策,也可以使投資者能更準確地了解基金風險以做出更合適的投資決策。

參考文獻:

[1] 楊湘豫,李強.基于貝葉斯方法與時變Copula模型的基金風險的度量[J].財經理論與實踐,2018,39(1):63-68.

[2] 黃崇珍,曹奇.基于GARCH-VaR模型的開放式基金風險度量[J].統計與決策,2017 (1):152-155.

[3] 魯皓,周志凱.基于GARCH-GED分布模型的證券投資基金風險度量[J].金融理論與實踐,2014(3):8-11.

[4] 陳榮達,陸金榮.可違約零息債券風險綜合度量Monte Carlo方法[J].管理科學學報,2012,15 (4):88-98.

[5] 汪冬華,黃康,龔樸.我國商業銀行整體風險度量及其敏感性分析——基于我國商業銀行財務數據和金融市場公開數據[J].系統工程理論與實踐,2013,33(2):284-295.

[6] Bo L,Capponi A.Portfolio choice with market-credit risk de-pendencies[J]. Social Science Electronic Publishing, 2018, 56(4):3050-3091.

[7] Boris K,Ivana W, Anna S. Quantification of credit risk withthe use of CreditMetrics[J]. Procedia Economics&Finance,2015,26(1):311- 316.

[8] Jarrow R A, Turnbull S M. The intersection of market andcredit risk[J]. Journal of Banking&.Finance, 2000, 24(1):271- 299.

[9] 歐陽資生,劉遠,羅長青.基于Copula方法的信用利差與市場風險相關性度量[J].統計與決策,2016 (1):151-155.

[10] Wang D, Song J,Lin Y. Does the VaR measurement usingMonte-Carlo simulation work in China? -evidence from Chi-nese listed banks[J]. Journal of Financial Risk Management,2017(1):66 - 78.

[11] Grundke P. Computational aspects of integrated market andcredit portfolio models[J]. OR Spectrum, 2007, 29(2): 259-294.

[12] Kemaloglu A, Sibel S,Emel E. Modeling dependent financialassets by dynamic copula and portfolio optimization based onCVaR[J]. Communications, 2015, 64(1): 1-13.

[13] Yu J R,Chiou W J P,Yang J H.Diversification benefits ofrisk portfolio models: a case of Taiwan's stock market[J].Review of Quantitative Finance&.Accounting, 2017, 48(2):1- 36.

[14] 王珂,孟海麗,楊全.模糊Credit Metrics模型及其在信用風險評估中的應用[J].金融理論與實踐,2016 (2):59- 64.

[15] 卞樂樂,侯為波.基于商業銀行貸款風險度量的Credit Risk+模型[J].淮北師范大學學報(自然科學版),2018,39(3): 22-26.

[16] 蘇為華,郭遠愛.我國商業銀行信用風險宏觀壓力測試研究——基于改進的Credit Portfolio View模型[J].南方金融,2014(8): 7-12.

[17] 曹勇,李孟剛,李剛,等.基于違約狀態聯合概率的商業銀行信貸資金行業間優化配置模型[J].系統管理學報,2018,27(5):881- 894.

[18] 謝遠濤,羅潤方,楊娟.基于修正的KMV模型的信用風險度量[J].統計與決策,2018,34(15): 169-173.

[19] Glosten L R, Jaganathan R, Runkle D E. On the relation be-tween the expected value and the volatility of nominal ecxessreturn on stocks[J]. Finance, 1993, 48(5): 1779-1801.

[20] Zakoian J M.Threshold heteroskedastic models[J]. Journal ofEconomic Dynamics and Control, 1994, 18(5): 931 955.

[21] 謝赤,馬有源.財務柔性價值的度量及其對現金股利分配的影響——來自滬深股市上市公司的經驗證據[J].商業研究,2017(4):55-62.