基于嘉慶版《四川通志》的四川藏區(qū)關(guān)隘建設(shè)與發(fā)展研究

劉奕孜 楊婧怡

西南交通大學(xué) 建筑與設(shè)計(jì)學(xué)院 四川 成都 611756

作為地區(qū)的重要交通節(jié)點(diǎn)與聯(lián)系駐地,關(guān)隘是古代設(shè)防的重要建筑設(shè)施,一般位于地勢(shì)險(xiǎn)峻、易守難攻的地段,尤其在疆界的交通要道所見眾多,因而四川藏區(qū)獨(dú)特的地域環(huán)境為關(guān)隘的建設(shè)和國(guó)家權(quán)力的爭(zhēng)奪提供了先天條件。蜀道古稱天險(xiǎn),從漢朝與西域到唐朝與吐蕃,四川藏區(qū)自古便是民族地域交界之處,“又當(dāng)西域孔道疆索半羌猓”,具有高山峽谷險(xiǎn)峻陡峭的地勢(shì)特征,歷經(jīng)諸多戰(zhàn)事和動(dòng)亂,成為政府進(jìn)行權(quán)力延伸和擴(kuò)張的前線地帶。清政府時(shí)期,中央集權(quán)進(jìn)一步向民族地區(qū)滲透,加強(qiáng)地方城鎮(zhèn)和區(qū)域的控制,在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行了大規(guī)模的關(guān)隘建設(shè),具有邊緣特征的四川藏區(qū)便成為關(guān)隘體系發(fā)展和國(guó)家權(quán)力生長(zhǎng)的重要平臺(tái)。

然而關(guān)隘因戰(zhàn)爭(zhēng)而存在,也因戰(zhàn)事的止息而不再被需要,因此現(xiàn)今仍舊留存的遺跡極少,難以進(jìn)行實(shí)證考察和歸納,記錄當(dāng)?shù)仃P(guān)隘信息的史料文獻(xiàn)便成為及其珍貴的研究依據(jù)。本文基于嘉慶版《四川通志》對(duì)關(guān)隘的相關(guān)記載,總結(jié)和研究清朝時(shí)期四川藏區(qū)關(guān)隘體系的建設(shè)狀況和發(fā)展趨勢(shì)。

嘉慶版《四川通志》屬于地方志。作為記錄并保存歷史事件的二次文獻(xiàn),地方志強(qiáng)調(diào)客觀真實(shí),以述而不論為基本編纂原則,卻又包括萬(wàn)事萬(wàn)物,內(nèi)容豐富,具有全面性和系統(tǒng)性,是研究地域歷史發(fā)展較有針對(duì)性的材料。隨著清代中央國(guó)家權(quán)力對(duì)民族地區(qū)的延伸與滲透,中央政府想要將四川藏區(qū)編入行政體系,因此國(guó)家權(quán)力開始對(duì)地方社會(huì)互動(dòng),通過(guò)志書的編撰記錄疆域的情況。嘉慶版《四川通志》的編寫時(shí)期與中央開始對(duì)藏區(qū)實(shí)行控制的階段平行,經(jīng)歷了“改土歸流”政策和戰(zhàn)亂平叛等大小歷史事件,因此建筑和城市的變革在此時(shí)期尤為突出,因而作為為數(shù)不多的四川地方志之一,《四川通志》具有珍貴的地域歷史研究?jī)r(jià)值。嘉慶版《四川通志》輿地志章節(jié)錄入了建置沿革、疆域、形勢(shì)、山川、城池、公署、關(guān)隘、津梁、祠廟、寺觀等方面的信息。作為清代四川藏區(qū)關(guān)隘體系考證的依據(jù),這對(duì)于如今幾乎大部分關(guān)隘衰落消失無(wú)地可察的情狀而言意義重大。通過(guò)對(duì)《四川通志》中關(guān)于四川藏區(qū)的關(guān)隘信息的提取與整理,可將其與歷史事件相聯(lián)系而發(fā)掘社會(huì)建設(shè)和發(fā)展的過(guò)程。

一、嘉慶版《四川通志》中四川藏區(qū)關(guān)隘建設(shè)信息

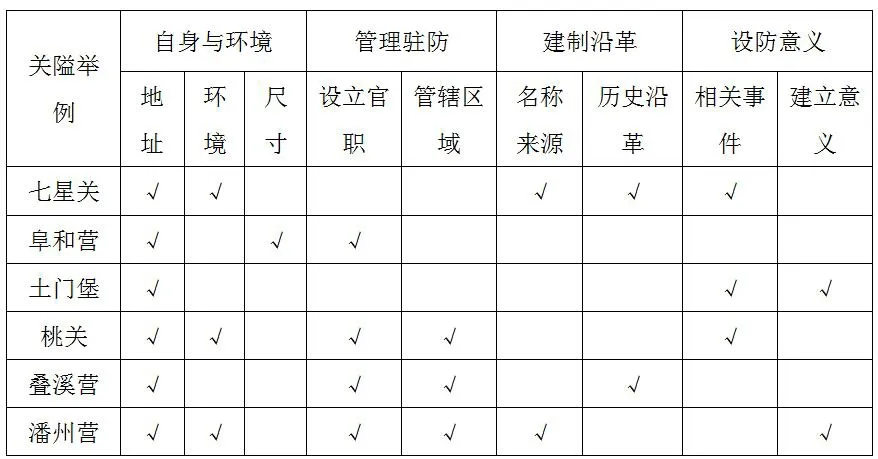

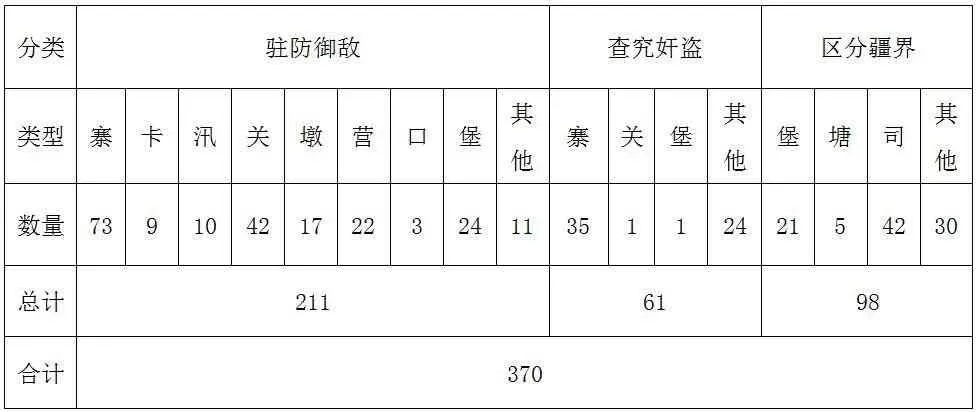

據(jù)統(tǒng)計(jì),《四川通志》記錄的清代四川省關(guān)隘總量為1609座,其中位于四川藏區(qū)范圍內(nèi)的關(guān)隘有370座,占總數(shù)的23%左右。輿地志中將關(guān)隘的建設(shè)用途主要分為區(qū)分疆界,駐防御敵,查究奸盜三種。其志所錄四川藏區(qū)內(nèi)的關(guān)隘種類頗多。(見表1)的記錄大多只保留了其名稱,而關(guān)、堡、營(yíng)等關(guān)隘記述有些十分具體,尤其是涉及重要?dú)v史事件或具有關(guān)鍵性意義的關(guān)隘。有些還記述了其周邊住戶的數(shù)量、族姓、建筑類型等信息,總體來(lái)看,較為詳細(xì)具體的關(guān)隘主要記錄了包括自身建設(shè)與環(huán)境、管理駐防、建制沿革、設(shè)防意義四個(gè)方面的建筑信息。從各分類而言,通志中對(duì)關(guān)隘的記錄主要包含了地址范圍、周邊環(huán)境、尺寸大小、駐守官職、管轄區(qū)域、名稱來(lái)源、歷史沿革、相關(guān)事件、建立意義幾個(gè)方面的內(nèi)容(見表2)。

表2 《四川通志》關(guān)隘信息舉例統(tǒng)計(jì)表

表1 《四川通志》中四川藏區(qū)關(guān)隘分類數(shù)量統(tǒng)計(jì)

不同類別的關(guān)隘信息的詳略程度有較明顯的區(qū)分,關(guān)于土寨

二、清代四川藏區(qū)關(guān)隘建設(shè)狀況

作為中原與西藏兩地民族文化的交匯之處,自古以來(lái)大量關(guān)卡在此建設(shè)和駐防,承載各種防御和巡查功能。清政府深知四川藏區(qū)作為通藏要道,消除割據(jù)勢(shì)力、鞏固當(dāng)?shù)亟y(tǒng)治對(duì)其加強(qiáng)行政權(quán)力控制帶來(lái)的重要意義,多次在此發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)并制定一系列政策,以征服番地和番民。《四川通志》記土司為“叛蠻”,“番賊”,亦可看出政府對(duì)民族地區(qū)權(quán)力延伸和滲入的態(tài)度。因此四川藏區(qū)關(guān)隘體系的建設(shè)在清政府穩(wěn)定邊疆的過(guò)程中具有十分重要的軍事意義。

(一)關(guān)隘的擇址與建立

1. 關(guān)隘的功能與擇址

關(guān)隘承載的功能以防御外族敵寇為主,其類型和數(shù)量也最多,大多關(guān)卡設(shè)有官兵駐守,沿途設(shè)置的關(guān)口則是運(yùn)送軍備和糧餉的重要通道。除了防御外敵,還設(shè)有大大小小用于查究奸盜的關(guān)寨。抵御敵人的需求使關(guān)隘的建立地址趨向于選擇高低起伏,艱難險(xiǎn)惡的地帶。清朝四川藏區(qū)的關(guān)隘以其青藏高原及大小山脈間險(xiǎn)要的地勢(shì)和寒冷艱惡的氣候?yàn)橐劳羞M(jìn)行擇址建設(shè)。位于今天茂縣疊溪鎮(zhèn)附近的平定關(guān),其山形險(xiǎn)峻為御敵營(yíng)造。從茂州直隸州圖中可見,圓形標(biāo)記為關(guān)隘所設(shè)圖例,平定關(guān)、遠(yuǎn)安堡和疊溪營(yíng)茂州境內(nèi)岷江上游沿岸設(shè)置(見圖1);將州圖與今天的當(dāng)?shù)氐貓D對(duì)照可更加清晰地看到,三座關(guān)隘均沿岷江位于高原山脈的制高點(diǎn),周邊地勢(shì)高低起伏,十分險(xiǎn)峻(見圖2)。再如位于打箭爐廳西三百五十里的西俄洛;位于茂州的七星關(guān)均記錄了當(dāng)時(shí)關(guān)口所設(shè)地周邊環(huán)境情況的艱險(xiǎn)。

除了駐防御敵,關(guān)隘的另一重要意義是作為兩地之界的卡口,區(qū)分兩域的行政疆界。這類關(guān)隘往往設(shè)在兩族或兩域往來(lái)出入的要道,設(shè)兵駐守并檢視出入者的狀況。從圖1中,沿以虛線表示的城池范圍觀察可發(fā)現(xiàn),沿城市邊界均有關(guān)隘分布;邊塞處的關(guān)隘既是兩邊交流的唯一通道,也用以預(yù)防地域動(dòng)亂的發(fā)生,控制區(qū)域間的平衡。

2. 關(guān)隘的建造和行政等級(jí)作用

以駐防御敵為主的關(guān)隘根據(jù)地形特點(diǎn)建造,配置八角碉、墩臺(tái)、壕溝等設(shè)施鞏固防御體系。位于松潘廳的鎮(zhèn)鹵堡“賺坑數(shù)百以防敵人侵?jǐn)_……掘壕寬深丈許,長(zhǎng)六百余丈……拓石砌墻垣一周,外掘壕塹以防沖突……”表現(xiàn)了當(dāng)時(shí)關(guān)隘建造體系的完備程度。四川藏區(qū)境內(nèi)的防御性關(guān)隘多在制高點(diǎn)筑造多層次的戰(zhàn)碉,以加強(qiáng)縱深梯次和防御效果。為了加強(qiáng)防御能力,“或于碉外增壕,或于碉內(nèi)積水,或附碉加筑護(hù)墻,地勢(shì)本居至險(xiǎn),防御又極周密。”用于區(qū)分疆界的關(guān)隘作為地處重要位置的大型關(guān)卡,往往設(shè)置高厚的城墻和關(guān)門。位于打箭爐廳治的阜和營(yíng),雍正七年“設(shè)立都司駐防,筑石城,周一百四十五丈,門三”,記錄了關(guān)隘城墻的宏偉尺度。精細(xì)宏大的建造方式同時(shí)顯示了廳治關(guān)城的重要等級(jí)地位,等級(jí)較高的城墻關(guān)隘具有強(qiáng)烈的行政標(biāo)志意義,有些甚至行政意義強(qiáng)于本身的防御意義,作為國(guó)家區(qū)分“化外”和“化內(nèi)”的精神性象征而存在。

因此除地域因素外,關(guān)隘的建設(shè)還受到當(dāng)時(shí)所處的歷史環(huán)境和政策的影響。康熙五十七年清政府派兵進(jìn)藏對(duì)阿喇布坦進(jìn)行征服,當(dāng)?shù)胤裢墩\(chéng)獻(xiàn)地,后雍正四年對(duì)當(dāng)?shù)毓茌牱秶M(jìn)行了重新劃分,在寧?kù)o山立碑定界,山以內(nèi)為巴塘即清政府屬地,山以外為達(dá)賴?yán)飳俚亍氖录梢钥闯霭吞磷鳛槊褡褰唤缰幍闹匾P(guān)口地位。清代康熙末年政府開始在四川藏區(qū)入藏邊界為征平入侵西藏的準(zhǔn)噶爾初設(shè)塘站,清廷還逐步開通川藏官道方便駐藏官員進(jìn)出和傳遞文書,沿途逐漸增加設(shè)置驛站,并設(shè)兵駐守。此后經(jīng)過(guò)逐步調(diào)整和添設(shè),加強(qiáng)管理和供需,至第二次平定廓爾喀后,塘汛體系基本完備。位于懋功廳的勒烏圍原為金川土司的根據(jù)地,通志載其“係金川巢穴,四十年平定后有御制平定金川勒銘勒烏圍之碑,現(xiàn)設(shè)重兵駐防于此”,顯示了金川戰(zhàn)爭(zhēng)對(duì)當(dāng)?shù)伛v防建設(shè)的重要意義,可知?dú)v史事件對(duì)于關(guān)隘的設(shè)防影響深遠(yuǎn)。

因此關(guān)隘體系的建立與政策因素密不可分,清朝四川藏區(qū)的關(guān)隘建設(shè)是受到每一次重大藏事的影響而完成的。

(二)關(guān)隘的遷址與廢弛:與城鎮(zhèn)變遷的關(guān)系

由于御敵功能和范圍的不定性和變化性,以及戰(zhàn)爭(zhēng)的短暫導(dǎo)致關(guān)隘需求的臨時(shí)性,關(guān)隘的變遷往往受到歷史事件發(fā)展的影響。政府政策的頒布、戰(zhàn)亂的發(fā)生與平息影響和改變著城墻的范圍和城市戰(zhàn)略核心位置,中心城區(qū)發(fā)生轉(zhuǎn)移,當(dāng)?shù)卣畡?shì)力減弱,原地區(qū)設(shè)置的關(guān)隘不再被需要而逐漸廢弛,隨之遷往新的城鎮(zhèn)。雍正年間政府為準(zhǔn)噶爾入侵在今位于甘孜道孚的乾寧城擇址建寺,委派巡撫王景灝等修建城垣,并在此設(shè)協(xié)營(yíng),派兵1800人駐守。但雍正十二年,準(zhǔn)噶爾部向清廷請(qǐng)和,藏區(qū)威脅解除,協(xié)營(yíng)遷址至打箭爐,防御設(shè)施體系逐步轉(zhuǎn)移。

通過(guò)《四川通志》及其他清朝相關(guān)史料和文獻(xiàn)結(jié)合考證,可具體引例查究在清政府政策引導(dǎo)和影響下關(guān)隘變遷和衰落的過(guò)程。以本文已提及的阜和營(yíng)為例,在雍正年間興建之后又經(jīng)歷了多番變遷:乾隆九年由于清廷裁撤遞送公文臺(tái)站,改用當(dāng)?shù)赝了緦俦O(shè)塘沽塘兵即“番兵”來(lái)傳遞信息的政策,派遣中央官員定期進(jìn)行巡查以鞏固當(dāng)?shù)亟y(tǒng)治,并特別規(guī)定了打箭爐同知、阜和營(yíng)游擊每年春、秋兩季前往打箭爐至藍(lán)墩一帶的塘站輪流稽查;乾隆四十三年改阜和營(yíng)制,將阜和營(yíng)改為協(xié),移駐打箭爐,同時(shí)泰寧協(xié)改為營(yíng),隸屬阜和協(xié);乾隆五十四年又規(guī)定巴塘、理塘所設(shè)官兵,由川省阜和協(xié)副將節(jié)制,并大力修葺沿途的營(yíng)房、塘房與驛館等。清代中后期,政府勢(shì)力逐漸衰弱,營(yíng)汛事務(wù)日漸廢弛,此類營(yíng)塘房也因此破敗傾圯。同時(shí),由《四川通志》所錄另一關(guān)隘泰寧協(xié)的信息“兼轄化林、德靖、阜和、安寧等營(yíng)并置泰寧巡司,今裁”可知直至嘉慶年間,阜和營(yíng)已完全消失無(wú)跡可尋。不同文獻(xiàn)對(duì)同一關(guān)營(yíng)的記載同時(shí)印證了阜和營(yíng)由興建、完善到因管轄關(guān)系變化而衰落和破敗的歷程,體現(xiàn)了政府的政策、城鎮(zhèn)的遷移等因素在關(guān)隘演變過(guò)程中的決定性作用。

三、小結(jié)

清代以來(lái),對(duì)于邊疆的謀略統(tǒng)治一直是施政的重點(diǎn)。在清代川邊藏區(qū)的戰(zhàn)爭(zhēng)中,關(guān)隘位于交通要道上,在戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史背景下是管理駐防的重要的防務(wù)設(shè)施,有著關(guān)鍵性的地位。對(duì)嘉慶版《四川通志》中的關(guān)隘信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和整理之后,不難看出,古代對(duì)關(guān)隘體系建設(shè)的考慮十分全面深入,以區(qū)分疆界,駐防御敵,查究奸盜為主要功能,并結(jié)合材料、尺度、區(qū)位、環(huán)境、歷史等多方面因素表現(xiàn)關(guān)隘的地位和作用。關(guān)隘的選址依托艱難險(xiǎn)峻的環(huán)境條件,建立和加深防御性,或選擇位于兩域疆界的關(guān)鍵位置,強(qiáng)化了邊界的象征,也鞏固了疆域要道上的通達(dá)性和安防性。關(guān)隘的變遷與社會(huì)政治因素聯(lián)系緊密,只有通過(guò)文史的記錄保留它們?cè)?jīng)存在的依據(jù)。嘉慶版《四川通志》對(duì)關(guān)隘建設(shè)記載的相關(guān)信息反映了四川藏區(qū)作為當(dāng)時(shí)國(guó)家邊界位置的設(shè)防狀況,亦能體現(xiàn)在清政府政策實(shí)施和城市演變下,當(dāng)?shù)仃P(guān)隘作為疆域標(biāo)志和權(quán)力象征的內(nèi)在屬性。

戰(zhàn)爭(zhēng)的平息和政策環(huán)境變化導(dǎo)致的城鎮(zhèn)建設(shè)需求改變,使關(guān)隘在歷史的發(fā)展和延續(xù)中失去意義,逐漸被新的設(shè)施和建設(shè)形式取代。四川藏區(qū)的關(guān)隘遺址已基本蕩然無(wú)存,但由于其獨(dú)特的地理區(qū)位,許多關(guān)隘舊址所在地仍作為區(qū)域之間的重要交通聯(lián)系節(jié)點(diǎn),在歷史的基礎(chǔ)上逐漸發(fā)展出符合現(xiàn)代社會(huì)發(fā)展的交通基礎(chǔ)設(shè)施,某些區(qū)域的關(guān)隘在現(xiàn)代也逐漸演變?yōu)橐恍┨烊痪皡^(qū)或水利等工程設(shè)施的重要節(jié)點(diǎn)。