貿易網絡地位與出口技術復雜度

邵漢華 李瑩 汪元盛

摘要:本文基于2001—2014年86個主要國家的面板數據,利用社會網絡分析法構建了全球貿易網絡,并從網絡中心性、網絡聯系強度、網絡異質性三個維度分析個體國家的網絡特征及地位。在此基礎上,實證檢驗了一國貿易網絡地位對其出口技術復雜度的影響。研究發現:一國的貿易網絡地位提高對其出口技術復雜度的升級具有顯著的促進作用;隨著一國的出口技術復雜度由條件分布的低端向高端攀升,貿易網絡地位提高對出口技術復雜度的提升作用呈現弱化趨勢;貿易自由化水平提升能夠強化一國貿易網絡中心性及異質性對出口技術復雜度的提升效應,但削弱了貿易網絡聯系強度的正向效應。研究結果對推動我國從貿易大國向貿易強國轉變,實現對外貿易高質量發展具有一定的現實指導意義。

關鍵詞:貿易網絡;出口技術復雜度;貿易自由化;社會網絡分析法

中圖分類號:F740.6

一、引言與文獻綜述

隨著經濟全球化程度的不斷提高,世界各國的貿易聯系不斷加強,呈現一定的網絡特征。Zhou et al.(2016)[1]發現國際貿易是圍繞美國、中國和德國為中心組織的網絡,并且該網絡呈現樹狀式的分層結構。但是這一貿易網絡組織結構并不是穩定的,而是處于動態變化中,特別是在次貸危機之后,美國在貿易網絡中的核心地位逐漸下滑,而日、德、英、法及金磚四國在網絡中的核心度不斷上升(陳銀飛,2011)[2]。諸多研究證明一國在貿易網絡中的地位與其社會經濟存在耦合關系,具體體現為發達國家在貿易網絡中處于核心地位,發揮中介與橋梁的作用(楊晨等,2017)[3]。在當前全球價值鏈分工協作不斷擴展延伸的背景下,各國在全球貿易網絡中的地位具有重要的研究意義與學術價值。

出口技術復雜度作為外貿發展方式轉型升級的重要內容,被認為是衡量一國或地區出口產品技術水平和商品結構的有效指標,并在一定程度上反映了該國或地區的國際分工地位(Lall et al.,2006)[4]。一國出口技術復雜度的提升是一個系統性工程,受諸多因素影響。要素稟賦結構(Schott,2008)[5],基礎設施水平(齊俊妍等,2010)[6],人力資本積累(陳曉華等,2014)[7],金融體系的發展(劉威等,2018)[8]等都構成了一國出口技術復雜度提升的動力機制。隨著全球價值鏈分工體系的深入發展,出口技術復雜度的貿易因素引起了國內外學者的廣泛關注。Gereffi(2016)[9]認為一國出口技術復雜度的提高得益于在全球價值鏈上的價值捕獲。后發國家在深入參與全球價值鏈分工的過程中,可以借助國際貿易中的技術外溢實現技術提升。在國際分工協作的背景下,貿易自由化通過“競爭效應”與“種類效應”提高企業出口技術復雜度(盛斌和毛其淋,2017)[10],但是反傾銷等貿易壁壘(楊連星等,2017)[11]大大抑制了出口技術復雜度的提升。然而,現有研究僅僅局限于“獨立個體”的分析,缺少從整體貿易網絡系統的視角刻畫一國的貿易因素對其出口技術復雜度升級的影響。為了將各國之間錯綜復雜的貿易關系納入研究范圍,越來越多的學者提出將一國放置于國際貿易網絡中進行研究。

世界經濟環境的變化在不斷塑造各國的貿易發展模式,各國的全球貿易網絡地位在一定程度上影響貿易轉型升級進程,因此科學識別貿易網絡地位顯得特別重要。網絡中心性、聯系強度及異質性等三個維度的指標是節點在網絡中特征及地位的重要表征,也是識別一國在貿易網絡中特征及地位的關鍵要素。本文認為,各國不同的貿易網絡特征意味著各國進行貿易時不同的比較優勢,進而在一定程度上決定了一國外貿發展方式,具體表現為:(1)一國在貿易網絡中的中心性很高意味著其具有支配整個網絡的優勢,并且在產品創新及開發方面也具有更多的比較優勢(Ibarra H,1993)[12]。一方面,中心性較高的國家通過選擇與價值鏈高端的國家建立緊密貿易關聯,可以獲取高端技術外溢和市場規模開拓,促進其在全球價值鏈分工中地位的攀升(Javier Reyes et al.,2008)[13];另一方面,由于網絡中其他國家對該國貿易具有較強的依賴性,中心性較高的國家可以通過轉移國內過剩產能,進而推動該國產業結構調整與貿易轉型升級。(2)貿易網絡中的聯系強度是各國產業關聯的“粘合劑”,一國貿易聯系強度越大,說明該國與其他國家貿易聯系越緊密,該國在全球貿易網絡中占據較大份額。一方面,一國在貿易網絡上所實現的貿易增值累積有助于一國資本積累,提高生產率水平,進而加快該國技術轉型升級。另一方面,較強的貿易聯系強度有利于建立貿易伙伴間的信任關系,從而降低貿易交易的成本,也使得跨國企業間的專業化分工成為可能,為出口企業核心技術的研發提供了便利。(3)貿易網絡異質性反映一國貿易伙伴分布的集中度與分散度,異質性越高,意味著一國可以通過與具有不同比較優勢的貿易伙伴建立關系(Gnyawali& Madhavan,2001)[14],進而獲取多樣化的信息流與技術流。特別地,在一些國家實施“技術封鎖”政策時,貿易分布的多元化有助于減輕一國對特定國家技術的依賴程度,進而有助于一國出口技術復雜度的提升。

現有文獻對于貿易網絡與出口技術復雜度的研究大都從兩個平行維度出發,鮮有文獻將兩者放在同一框架內進行研究。本文采用社會網絡分析方法構建全球貿易網絡,刻畫網絡的整體概況及各國在貿易網絡中的相對地位和網絡特征。在此基礎上,實證考察一國在全球貿易網絡中的地位對出口技術復雜度提升的作用程度,為我國對外貿易戰略轉型提出政策建議。本文的創新點在于:第一,從貿易網絡的視角出發,分析全球貿易網絡的整體格局和國家的貿易網絡地位及特征;第二,實證檢驗一國貿易網絡地位對其出口技術復雜度的影響,并且進一步分析在出口技術復雜度條件分布不同的情況下,一國貿易網絡地位對其的差異性影響。第三,結合門檻分析方法進一步考察了貿易自由化對一國貿易網絡地位與出口技術復雜度之間關系的調節作用,并就中國如何在國際貿易摩擦加劇的背景下實現出口技術復雜度的攀升提出政策建議。

二、全球貿易網絡構建及描述性分析

(一)全球貿易網絡的構建方法與數據來源

國際分工協作體系的發展使得各國的貿易聯系越來越緊密,國際貿易通過各國之間錯綜復雜的貿易關系形成了典型的社會網絡,因此本文采用社會網絡分析方法來構建全球貿易網絡。社會網絡分析以“關系”作為基本分析單位,在處理“關系”數據時具有顯著的科學性和適用性,具體表現為:一方面,社會網絡分析方法解決了常規統計學意義中關系數據不能滿足“變量獨立性假設”的問題,因此不需要考慮變量間存在多重共線性的影響;另一方面,社會網絡分析通過網絡拓撲結構的刻畫,能夠全面剖析一國在貿易網絡中的特征及地位(Fagiolo G et al.,2009)[15]。

網絡拓撲結構包含無權網絡和加權網絡,分別能夠詮釋不同的網絡特征。無權網絡是一種定性測度,能較好地反映時期國家與國家之間是否存在關系,但不能描述節點之間的相互作用的具體強度。本文將貿易流量的閥值設置為10(億美元),設定無權矩陣中的元素滿足以下規則:當國對國的貿易進出口大于10(億美元)時, =1;當國對國的貿易進出口小于或等于10 (億美元) 時,=0。相比于無權貿易網絡,加權網絡能夠定量測度全球貿易網絡的關鍵屬性(Squartini et al.,2011)[16]。設定加權矩陣中的元素,元素表示節點間邊的權重值,本文以國家和地區間10(億美元)以上的貿易額為權重。和分別表示時期國從國的出口額和進口額。為了使所有的,本文將各加權矩陣中所有的值都除以了矩陣中的最大值。另外,為解決由于各國的統計口徑差異而導致數據計算出來的存在不對稱的問題,本文對矩陣按照最大值法做了對稱化處理。進一步地,本文通過測算中心性、聯系強度及異質性等三個維度的指標來反映一國在全球貿易網絡中的地位及特征。

本文選取了聯合國商品貿易統計數據庫中2001~2014年共14年的國家和地區之間的貿易進出口數據,并將其按年份轉換為分別以國家和地區為行和列的矩陣形式,從而構建全球貿易網絡。考慮到數據的可得性及對比性,本文只包含了聯合國商品貿易統計數據庫中的86個國際和地區,圍繞全球貿易網絡的個體中心地位展開研究。

(二)全球貿易網絡特征統計性描述

為了更加直觀地考察全球貿易網絡空間關聯結構及其演變趨勢,本文采用UCINET可視化工具NETDRAW分別繪制了2001年及2014年的全球貿易網絡圖,如圖1、2所示。如圖所示,兩國之間存在連線表示這兩個國家之間的貿易進出口額超過了設立的閾值,即超過了10億美元,相互之間具有較強的貿易聯系,并且連線越粗代表兩國之間貿易額越大。由圖可以看出,第一,全球貿易網絡格局在2001年至2014年間隨時間變化發生動態演進,國家之間貿易關聯日益緊密,處于貿易網絡邊緣的國家逐漸與其他較為中心的國家建立起較強的貿易聯系。國家之間的貿易金額也在這期間激增,體現為國家間10(億美元)以上的貿易關聯大大增加。第二,美國、德國、英國等貿易強國一直處于全球貿易網絡的核心地位,中國則是在這十幾年間實現網絡地位的迅速攀升。

為進一步刻畫一國全球貿易網絡中的地位變遷,本文按照中心性、聯系強度及異質性三個地位指標對同一時期內的國家進行排名。由表1可知,網絡中心性、聯系強度及異質性三個地位指標排名前10位的國家變化很小,說明全球貿易網絡具有自穩定性。在網絡中心性和網絡強度方面,貿易大國美國、德國、英國、日本始終位于世界前列,在2014年之前,美國一直占據全球貿易網絡的霸主地位,近年來,在“美國優先”及“制造業回流”的貿易保護政策下,美國在全球貿易網絡中的地位很可能重登首位。中國抓住WTO的契機,充分發揮比較優勢,積極加入全球價值鏈分工,在全球貿易網絡中地位日漸攀升。2014年中國的網絡中心性超越美國,位居第一;網絡聯系強度也在2010年后位列第二,僅次于美國。值得注意的是,雖然近年來新興發展中國家通過積極參與國際分工協作,在國際貿易中扮演了越來越重要的角色,但除了中國以外,絕大多數發展中國家仍然處于全球貿易網絡中的邊緣位置。從網絡異質性角度來看,埃及,約旦,沙特阿拉伯等國由于對外貿易額相對較小且貿易伙伴較為分散,故位于排名前列。總體而言,相較于2001年,在2014年各國在貿易網絡中的異質性顯著增加,大部分國家逐漸重視貿易伙伴多元化的重要性。

三、模型設定與變量說明

(一)計量模型設定

基于第二部分對全球貿易網絡的描述性分析,本文采用跨國面板數據,重點考察一國貿易網絡地位對其出口技術復雜度的影響。因此,借鑒馬述忠(2016)[17]、杜運蘇(2018)[18]等人的計量模型,本文構建以下計量模型:

其中,下標代表國家,代表時間;表示出口技術復雜度;、和為本文第二部分測度的一國在全球貿易網絡中的地位指標,是該模型的解釋變量; 表示影響被解釋變量的控制變量;表示國家固定效應,即不隨時間變化的影響一國貿易網絡地位的特定因素;表示時間固定效應,即不隨國家變化的影響一國貿易網絡地位的特定因素;是服從標準分布的隨機干擾項。

(二)變量說明

1.被解釋變量及其測度

一國或地區出口技術復雜度的提升不僅來源于每一個貿易分項出口技術復雜度的提升,還是整體貿易結構的優化的結果。本文借鑒Hausmann et al.(2005)[19] 等學者的方法,對一國的出口復雜度進行測度,具體測算分為兩步:首先,測算各國或地區貿易分項下每一類貿易方式的出口技術復雜度,由該貿易方式下各國或地區人均GDP加權所得。第二步,在細分貿易分項出口技術復雜度度量的基礎上,測算一國或地區的出口技術復雜度。具體數學表達式如下:

其中,為貿易分項下產品的技術復雜度;為一國或地區的出口技術復雜度;為國(地區)產品的出口值;為國(地區)出口總額;為國(地區)人均收入水平。

2.核心解釋變量

核心解釋變量是前文描述的國家或地區在全球貿易網絡中的地位指標,分別是網絡中心性、網絡聯系強度和網絡異質性。本文使用在前文中所計算得出的中心性、聯系強度、異質性等三個指標來表示一國或地區在全球貿易網絡中的地位。為了處理異方差的問題,我們對三個變量進行對數處理后引入回歸方程。

3.控制變量

為了盡可能地緩解遺漏變量引致的回歸偏誤,本文選取外商直接投資(FDI)、基礎設施建設( INF)、研發投入(RD)、人力資本(HC)以及金融發展水平(FD)作為控制變量。

四、實證分析

(一)基準回歸

表2給出了一國出口技術復雜度與其貿易網絡地位之間關系的基準回歸結果。從回歸結果可以看出,表示一國貿易網絡特征的三個指標對該國出口技術復雜度均在1%水平下存在的顯著影響,即網絡中心性、網絡聯系強度及網絡異質性對一國的出口技術復雜度存在顯著的正效應,這一結果驗證了前文的理論分析。在控制了其他變量的基礎上,一國的網絡中心性每上升1個百分點,該國的出口技術復雜度上升0.106個百分點;一國的網絡聯系強度每上升1個百分點,該國的出口技術復雜度上升0.188個百分點。而對于網絡異質性而言,一國的貿易伙伴地理分布集中度每提高一個百分點,該國的網絡異質性就會下降一個百分點,相應的出口技術復雜度下降0.164個百分點。在當前國際分工協作的背景下,一國在全球貿易網絡中的地位越高,就意味著一國在全球貿易網絡中所掌握的信息、資源越多,并且能夠通過在全球范圍內進行信息、資源的整合及優化配置,使得該國在國際分工與貿易的過程中獲取先進技術外溢,進而實現出口技術復雜度的升級。

外商直接投資(FDI)的系數為負,但并不顯著。這主要是由于FDI對出口技術復雜度的影響較為復雜,對東道國兼具正向及負向的影響效應。一方面,高技術含量的FDI流入通過技術轉移與溢出效應促進東道國吸收國外先進的技術與管理經驗(Girma et al.,2008)[20],進而有利于該國出口技術復雜度的提升。另一方面,由于發達國家傾向于將國內技術含量較低的邊際產業通過FDI的方式沿“技術階梯”向下游國家轉移,從而將核心技術內部化。而FDI的進入會使得東道國國內企業對國外技術產生技術依賴(Aitken and Harrison,1999)[21],導致東道國長期被鎖定在全球價值鏈的低端位置,陷入“貧困化”增長困境,從而抑制東道國出口技術復雜度的提升。

研發投入(RD)的系數為負,但變量未通過顯著性檢驗。這主要是由于研發投入同時存在激勵效應與擠出效應(李平,2015)[22]。本文認為,一方面,一國的研發投入并不能完全轉化為創新能力,并且存在盲目追求研發投入而導致研發效率低下的問題。只有當一國研發投入與經濟發展、勞動力素質、基礎設施等要素相匹配時,才能有效促進出口技術復雜度的提升。另一方面,即使一國通過增強研發投入實現自身技術升級,也會將核心技術鎖定在國內來保持其國際競爭力,力圖使本國的高技術產業形成國際壟斷優勢,而不會將其出口。發達國家企業普遍通過采取“保留核心外包其余” 的發展戰略,將位于價值鏈低端的產業轉移到發展中國家,集中資源發展前端研發、設計及終端的市場營銷、渠道拓展等具有核心競爭力的產業,這使得一些發達國家的出口技術復雜度遠遠低于其實際國內研發創新水平。因此,在出口技術復雜度中無法完全體現一國的研發投入水平。

基礎設施建設(INF)、人力資本水平(HC)、金融發展水平(FD)等三個控制變量均在1%的水平下顯著為正,這與現有相關研究結論相一致。這說明一國通過改善其基礎設施建設,提高人力資本水平,優化金融發展結構能夠有效促進其出口技術復雜度的提升。基礎設施的改善能夠降低貿易雙方的交易成本,從深度和廣度方面提高企業的出口參與,進而提升一國出口技術復雜度。人力資本是科技發展的“引擎”,較高的人力資本水平意味著勞動者有能力充分吸收學習轉化其他國家先進技術外溢,創新核心技術。一國人力資本的快速積累通過提高勞動者素質,優化產業結構及吸收先進技術外溢等渠道,提高出口技術復雜度。較高的金融發展水平通過降低企業融資及交易成本,促使企業集中資源研發新技術,提高產品異質性,從而提升出口競爭力。

(二)內生性檢驗

在本文研究中的固定效應模型中可能存在內生性問題,這主要是由雙向因果關系(reverse causality)及遺漏變量引起的。一方面,一國的出口技術復雜度的升級可能是貿易網絡地位提升的結果,反過來一國出口技術復雜度也會反作用于該國在貿易網絡中地位的提升。另一方面,盡管計量模型中已經盡可能控制了影響一國出口技術復雜度的各種因素,但仍然存在模型中因遺漏其他相關變量而導致的內生性問題。為了克服由于內生性問題引致的估計結果偏誤,本文選取核心變量即網絡中心性、網絡聯系強度、網絡異質性的一期滯后值和二期滯后值作為工具變量,采用多重工具變量兩階段最小二乘法(2SLS)進行估計。所選工具變量的內在邏輯是:首先,貿易網絡特征與其滯后變量相關,故滿足相關性;其次,滯后變量已經發生,與當期擾動項不相關。工具變量2SLS估計結果報告在表3。檢驗結果顯示:第一階段的F統計量、Anderson canon corr LM統計量、Cragg-Donald Wald F統計量均在1%的水平上顯著拒絕原假設,說明選取的工具變量與內生解釋變量之間具有較強的相關性;Sargan檢驗沒有拒絕原假設,說明工具變量滿足外生性。上述檢驗結果表明本文選取的工具變量具有合理性。與基準回歸結果相比,本文發現在通過采用工具變量法控制內生性之后,貿易網絡特征的影響系數值有小幅變化,但是結果仍然支持上文的理論預期,即:網絡中心性、網絡聯系強度、網絡異質性的估計系數在1%的置信水平下顯著為正,一國在全球貿易網絡中的地位對其出口技術復雜度的提升具有顯著的正向效應。

(三)分位數回歸

上述固定效應模型是基于普通最小二乘法(OLS)進行估計的,只能度量解釋變量的“平均影響”,但無法考察在條件分布的不同位置,解釋變量對被解釋變量的影響差異,因而存在局限性。為了區分一國出口技術復雜度在其貿易網絡地位下的條件分布差異,本文采用分位數回歸進行考察。在控制國家效應和時間效應的情況下,表5列出了10%、25%、50%、75%、90%等5個具有代表性分位點上的估計結果。

由表4可以看出,通過分位數回歸方法得出的彈性系數符號與固定效應模型保持一致,但隨著出口技術復雜度在條件分布的不同位置而發生變動。貿易網絡中心性與聯系強度的彈性系數在五個分位點處均顯著為正,并且表現出一定的變化規律。具體來看:隨著出口技術復雜度的條件分布由低端向高端變動,貿易網絡中心性與聯系強度的彈性系數逐漸降低,貿易網絡中心性彈性系數在10%低分位點處達到峰值0.099,在50%分位點處下降到0.069,在90%高分位點處降到最低值0.025。貿易網絡聯系強度彈性系數在10%低分位點處達到峰值0.055,在50%分位點處下降到0.040,在90%高分位點處僅為0.020。這表明, 當一國出口技術復雜度的條件分布位于10%低分位點處時, 該國在全球貿易網絡的中心性與聯系強度對其促進作用最為顯著。關于貿易網絡異質性,模型中地理分布異質性(disparity)的彈性系數均為負,說明網絡異質性與條件分布不同位置下的出口技術復雜度仍然是正相關關系,與前文分析一致。但地理分布異質性(disparity)的彈性系數僅在10%和25%的分位點處顯著為負,在其他分位點處回歸系數雖為負值,但不具有統計顯著性,并且回歸系數值絕對值隨著出口技術復雜度的攀升在不斷遞減,說明網絡異質性對一國出口技術復雜度的提升效應在逐漸減弱。總體而言,貿易網絡中心性、聯系強度及異質性對出口技術復雜度較低的國家提升效應最為顯著,隨著出口技術復雜度不斷升級,貿易網絡地位的提升效應逐漸弱化。

五、進一步分析

2008年金融危機后,全球經濟復蘇乏力,各國紛紛采取貿易保護措施來刺激經濟增長,國家間貿易摩擦不斷,貿易自由化進程受到挑戰。理論上,貿易自由化政策能夠通過減少交易成本從而提高出口多樣化水平和生產率(Feenstra,2014)[23]。在國際分工協作背景下,貿易自由化還將通過減少全球價值鏈分工上累積的貿易成本,提高交易效率從而使整個貿易網絡受益(Escaith H,2017)[24]。殷寶慶等(2016)[25]基于中國省級樣本的貿易便利化水平,分析了貿易便利化對出口技術復雜度的地區及行業異質性影響。陳維濤等(2017)[26]進一步研究發現貿易自由化導致我國中低技術行業始終被鎖定在低端水平,但能夠顯著促進較高技術行業技術復雜度的升級。在此背景下,本文試圖分析貿易自由化是否能成為一國貿易網絡地位優勢轉化為出口技術優勢的“催化劑”。

考慮到不同國家的貿易自由化水平存在顯著差異,貿易網絡地位對出口技術復雜度的影響在不同國家間可能表現出異質性,即貿易自由化對兩者的關系存在非線性的調節作用,因此,本文接下來將實證考察貿易自由化對一國貿易網絡地位與出口技術復雜度之間關系的調節作用。在對出口技術復雜度影響因素的異質性檢驗中,已有研究大多采用分組回歸和設定交互項的方法進行分析。其中,分組檢驗由于難以客觀把握分組標準會使結果產生偏誤,采用交互項雖然能夠估計出具體的門檻值,卻無法檢驗門檻效應的顯著性以及所估計的門檻值的準確性,難以準確刻畫兩者之間的非線性關系。而門檻回歸模型能夠根據變量的內在特性,將樣本數據劃分為不同區間,避免人為劃分界限帶來的偏誤,與分組回歸和設定交互項等方法相比,在檢驗非線性關系方面具有優勢。因而本文將使用面板門檻模型對貿易網絡地位與出口技術復雜度之間基于貿易自由化程度的非線性關系進行檢驗。

(一)門檻模型設定

本文以貿易自由度指數表示一國貿易便利化程度,借鑒Hansen(1999)[27],將基準模型(4)擴展為門檻模型如下:

其中,下標代表國家,代表時間;表示出口技術復雜度;核心解釋變量 包括、和,為本文第二部分測度的一國在全球貿易網絡中的地位指標; 表示影響被解釋變量的控制變量;表示國家固定效應,即不隨時間變化的影響一國貿易網絡地位的特定因素;表示時間固定效應,即不隨國家變化的影響一國貿易網絡地位的特定因素;是服從標準分布的隨機干擾項。

(二)“門檻條件”檢驗

由表5可知,網絡中心性、聯系強度和異質性與出口技術復雜度之間均顯著存在基于貿易自由度的雙門檻效應。由圖3可以進一步看出,上述門檻估計得出的門檻估計值對應的LR統計量均顯著小于臨界值7.35,說明本文估計得出的門檻值是準確的。

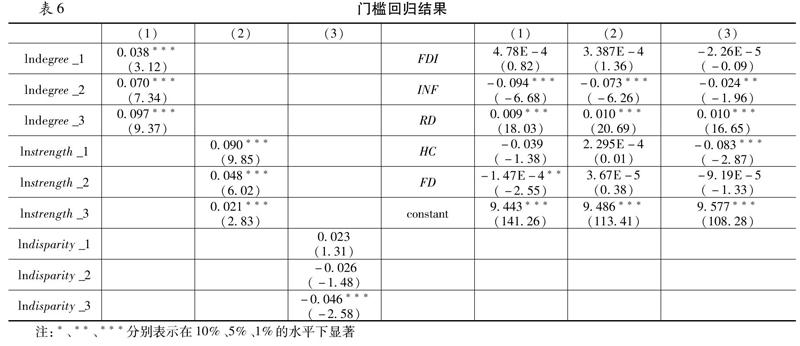

(三)門檻模型回歸結果

表6中第(1)列的估計結果如下:貿易網絡中心性與出口技術復雜度之間顯著存在基于貿易自由度的非線性關系。當貿易自由度小于68時,網絡中心性的影響系數為0.038;當貿易自由度大于68而小于85.1時,網絡中心性的影響系數增大為0.070;當貿易自由度跨過第二個門檻值85.1時,網絡中心性的影響系數進一步增大為0.097。這說明貿易自由度的提升能夠強化網絡中心性對出口技術復雜度的提升效應。貿易網絡中心性高的國家能夠最大限度地利用其對網絡的支配、控制優勢,即根據自身的技術、資源等要素需求選擇與該國國內產品結構互補的國家進行貿易往來。貿易自由度提升是一國貿易網絡中心性發揮優勢的重要渠道,通過強化“中心”國家建立貿易關系的 “選擇”優勢以及縮減貿易網絡內“無謂的經濟成本”,提高了該國的貿易收益,從而有利于該國在國際貿易中更加高效地實現價值捕獲,最終體現在該國出口技術復雜度的升級上。

從表7中第(2)列的估計結果可以看出,貿易網絡聯系強度與出口技術復雜度之間顯著存在基于貿易自由度的異質性效應。當貿易自由度小于67時,聯系強度的影響系數為0.090;當貿易自由度大于67而小于80.4時,聯系強度的影響系數減弱為0.048;隨著貿易自由度進一步跨過第二個門檻值80.4,聯系強度的影響系數進一步減弱為0.021。這說明隨著貿易自由度的提高,網絡聯系強度對出口技術復雜度的提升效應被逐漸削弱。本文認為,雖然隨著國家間貿易聯系強度的提高,國家間的貿易成本大大降低,從而促進高質量的技術與知識等創新要素在強聯系中流動傳播,但同時這也會減弱高科技行業創新企業的研發動力。一方面,由于技術在強聯系中傳播極為迅速,創新被模仿的成本大幅降低,創新租金在國家間貿易聯系強度提高的過程中也在加速耗散,這使得創新企業的壟斷優勢被削弱。另一方面,國家間貿易聯系強度越大意味著對進口產品依賴性越強,使得進口的國外高技術產品會對國內產品產生“競爭效應”和“排擠效應”(黎開顏和陳飛翔,2008)[28],從而抑制了企業開發新產品、新技術的積極性。因此,貿易自由度的提高毋庸置疑會弱化一國貿易網絡聯系強度對其出口技術復雜度的提升效應。

表6中第(3)列的估計結果顯示,在前兩個門檻區間,變量均未通過顯著性檢驗,只有當貿易自由度跨過第二個門檻值85.8時,貿易網絡異質性對出口技術復雜度的提升效應較為顯著。上述結果說明當一國貿易自由度低于一定門檻時,貿易網絡異質性其出口技術復雜度的影響并不顯著;而對于跨過貿易自由度門檻的國家而言,貿易網絡異質性對其出口技術復雜度具有顯著的提升效應。一國可以通過提升貿易自由化水平,使網絡異質性對該國出口技術復雜度產生顯著的正向效應。具體而言,對于貿易自由度較低的國家而言,反傾銷、反補貼、關稅等貿易壁壘極大地增加了貿易成本,抑制了貿易網絡異質性對出口技術復雜度的提升作用,即使一國通過網絡異質性升級從而在貿易網絡中獲取了多元化、關鍵性的信息與資源,但貿易自由度較低的國家仍然存在信息利用效率低下,資源整合不充分的弊病,最終抑制了出口技術復雜度的升級。而對于貿易自由度較高的國家而言,貿易自由化則是貿易網絡異質性對其出口技術復雜度產生提升效用的“強化劑”,使貿易國能夠充分高效地利用網絡中的信息與資源。

六、結論與建議

本文采用社會網絡分析法,利用UN Comtrade公布的2001—2014年間全球86個國家和地區的雙邊貿易數據,在構建全球貿易網絡的基礎上,分析各國在網絡中的特征及地位,并且實證檢驗了一國在全球貿易網絡中的地位對其出口技術復雜度的影響。研究結果顯示:首先,一國的貿易網絡地位提高會對其出口技術復雜度的升級具有顯著的促進作用。一方面,一國在全球貿易網絡中的地位越高,在貿易網絡中所掌握的信息、資源越多,從而能夠在國際分工與貿易中獲取技術溢出,并且將先進技術吸收轉化為自身的創新能力,進而提升其出口技術復雜度。另一方面,貿易網絡地位高的國家可以在全球范圍內進行信息、資源的整合及優化配置,同時避免過度依賴特定的貿易伙伴所造成的貿易風險,提高出口產品及出口結構的競爭力。此外,基礎設施建設、人力資本水平、金融發展水平等也是影響一國出口技術復雜度升級的重要因素。其次,隨著一國的出口技術復雜度由條件分布的低端向高端攀升,一國在全球貿易網絡中的地位對出口技術復雜度的提升作用呈現弱化趨勢。最后,基于貿易自由化的門檻回歸分析發現,貿易自由化程度提高能夠強化一國貿易網絡中心性及異質性對其出口技術復雜度的正向效應,但削弱了貿易網絡聯系強度的正向效應。

本文從貿易網絡地位的角度切入,系統地討論了一國出口技術復雜度提升的理論機制,為理解中國出口技術復雜度的動態演進提供了全新視角。近年來,中國在全球貿易網絡中的地位不斷攀升,并且在網絡中處于核心地位,但要實現對外貿易發展方式的轉型升級仍然面臨著嚴峻的國內外環境。一方面,國內資源環境壓力增大,要素成本優勢逐漸減弱,中國對外貿易的傳統比較優勢正在消退。另一方面,也面臨著外需疲軟,國際貿易摩擦加劇等外部環境壓力。因此,本文相應的政策啟示如下:第一,面對新形勢,我國應積極加快將貿易網絡優勢轉化為出口技術優勢的進程,充分利用我國貿易網絡核心地位對出口技術復雜度的提升效應,重點吸收和引進高溢出性的產業。發揮后發國家的發展優勢,對國際先進技術模仿、消化、吸收、再創新,通過國際貿易中的技術外溢效應及“干中學”效應實現價值捕獲。第二,我國對外貿易發展已進入新常態階段,政府應當提高技術性貿易措施透明度和貿易自由化水平,從而強化我國貿易網絡地位的優勢,但在貿易自由化進程中也應當實施差別化關稅政策,對關鍵的高科技領域適當采取保護措施,防止企業創新租金的快速耗散,完善企業創新激勵機制。第三,“一帶一路”不僅以全球視野的區域合作構筑了貿易模式升級的新框架,更是中國在貿易摩擦加劇背景下的重要緩沖,因此我國應充分發揮“一帶一路”貿易網絡的異質性驅動優勢,打造以命運共同體為目標的多元化貿易格局,帶動我國對外貿易發展方式由數量型向質量型轉變。

參考文獻

[1]Zhou M, Wu G, Xu H. Structure and Formation of Top Networks in International Trade, 2001–2010[J]. Social Networks, 2016, 44(3):9-21.

[2]陳銀飛. 2000-2009年世界貿易格局的社會網絡分析[J]. 國際貿易問題, 2011(11):31-42.

[3]楊晨,王海鵬,韓慶瀟.基于SNA方法的國際服務貿易網絡結構特征及其影響因素識別——來自亞太地區的經驗證據[J].國際商務(對外經濟貿易大學學報),2017(06):65-75.

[4]Lall S, Weiss J, Zhang J. The “Sophistication” of Exports: A New Trade Measure[J]. World Development, 2006, 34(2):222-237.

[5]Schott, P. K. The Relative Sophistication of Chinese Exports[J]. Economic Policy, 2010, 23(53):5-49.

[6]齊俊妍, 王永進, 施炳展,等. 金融發展與出口技術復雜度[J]. 世界經濟, 2011(7):91-118.

[7]陳曉華, 劉慧, 范良聰. 中國制造業出口技術復雜度升級的貿易利益效應分析——來自美日歐韓對華貿易數據的經驗證據[J]. 國際貿易問題, 2014(4):46-57.

[8]劉威,杜雪利,李炳.金融發展對中國出口復雜度的影響渠道研究[J].國際金融研究,2018(02):87-96.

[9]Gereffi G . Global Value Chains and Upgrading: Export Promotion in FTZs [Free Trade Zones][J]. Social Science Electronic Publishing, 2016.

[10]盛斌, 毛其淋. 進口貿易自由化是否影響了中國制造業出口技術復雜度[J]. 世界經濟, 2017(12):52-75.

[11]楊連星, 張秀敏, 王孝松. 反傾銷如何影響了出口技術復雜度?[J]. 中國經濟問題, 2017(3):64-75.

[12]Ibarra H. Network Centrality, Power, and Innovation Involvement: Determinants of Technical and Administrative Roles[J]. Academy of Management Journal, 1993, 36(3):471-501.

[13]Javier Reyes, Stefano Schiavo, Giorgio Fagiolo. Assessing the Evolution of International Economic Integration Using Random Walk between Centrality: The Cases Of East Asia and Latin America[J]. Advances in Complex Systems, 2008, 11(05):685-702.

[14]Gnyawali D R, Madhavan R. Cooperative Networks and Competitive Dynamics: A Structural Embeddedness Perspective[J]. Academy of Management Review, 2001, 26(3):431-445.

[15]Fagiolo G, Reyes J, Schiavo S. World-trade web: topological properties, dynamics, and evolution[J]. Physical Review E Statistical Nonlinear & Soft Matter Physics, 2009, 79(3 Pt 2):036115.

[16]Squartini T, Fagiolo G, Garlaschelli D. Rewiring World Trade. Part II: A Weighted Network Analysis[J]. Giorgio Fagiolo, 2011, 84(4):4547-4547.

[17]馬述忠, 任婉婉, 吳國杰. 一國農產品貿易網絡特征及其對全球價值鏈分工的影響——基于社會網絡分析視角[J]. 管理世界, 2016, No.270(3):60-72.

[18]杜運蘇,彭冬冬.制造業服務化與全球增加值貿易網絡地位提升——基于2000—2014年世界投入產出表[J].財貿經濟,2018,39(02):102-117.

[19]Hausmann R, Hwang J, Rodrik D. What you export matters[R]. NBER Working Paper, 2005.

[20]Girma S, Gong Y, G?rg H. Foreign direct investment, access to finance, and innovation activity in Chinese enterprises[J]. The World Bank Economic Review, 2008, 22(2): 367-382.

[21]Aitken B J, Harrison A E. Do domestic firms benefit from direct foreign investment? Evidence from Venezuela[J]. American economic review, 1999, 89(3): 605-618.

[22]李平, 姜麗. 貿易自由化、中間品進口與中國技術創新——1998-2012年省級面板數據的實證研究[J]. 國際貿易問題, 2015(7):3-11.

[23]Feenstra R C, Ma H. Trade Facilitation and the Extensive Margin of Exports[J]. Japanese Economic Review, 2014, 65(2):158–177.

[24]Escaith H. Accumulated Trade Costs and Their Impact on the Development of Domestic and International Value Chains[J]. Social Science Electronic Publishing, 2017.

[25]殷寶慶, 肖文, 劉洋. 貿易便利化影響了出口技術復雜度嗎——基于2002-2014年省級面板樣本的檢驗[J]. 科學學與科學技術管理, 2016, 37(12):73-81.

[26]陳維濤, 王永進, 孫文遠. 貿易自由化、進口競爭與中國工業行業技術復雜度[J]. 國際貿易問題, 2017(1):50-59.

[27]Hansen B.E., Threshold Effects in Non-dynamic Panels: Estimation, Testing and Inference. Journal of Econometrics.,1999,93(2):345-368.

[28]黎開顏, 陳飛翔. 深化開放中的鎖定效應與技術依賴[J]. 數量經濟技術經濟研究, 2008(11):56-70.

責任編輯:吳錦丹