論南北曲唱的“字腔”與“過腔”*

解玉峰

(南京大學(xué) 文學(xué)院,江蘇 南京 210023)

一、引子:昆曲唱為何會(huì)有“過腔”?

16紀(jì)中葉前的“昆山腔”,總體上是以方言入唱,并未自覺地“依字聲行腔”,字之四聲與套唱曲牌的舊腔還未能契合,故明嘉靖時(shí)某文人(今人多誤為徐渭)所撰《南詞敘錄》說(shuō):

今昆山以笛、管、笙、琵按節(jié)而唱南曲者,字雖不應(yīng),頗相諧和,殊為可聽,亦吳俗敏妙之事……流麗悠遠(yuǎn),出乎三腔之上,聽之最足蕩人,妓女尤妙此,如宋之嘌唱,即舊聲而加以泛艷。[1]242

《南詞敘錄》所謂“字雖不應(yīng)”,顯然應(yīng)指其時(shí)昆腔唱仍未能做到“依字聲行腔”,但十六世紀(jì)中葉前后,在魏良輔等人的共同努力下,昆腔唱最終走到“依字聲行腔”的道路。魏良輔《曲律》有云:

五音以四聲為主,四聲不得其宜,則五音廢矣。平、上、去、入,逐一考究,務(wù)得中正;如或茍且舛誤,聲調(diào)自乖,雖具繞梁,終不足取。其或上聲扭做平聲,去聲混作入聲,交付不明,皆做腔賣弄之故。知者辨之。[2]5

晚明著名曲家沈?qū)櫧??-1645)《度曲須知》“曲運(yùn)隆衰”條謂:

嘉隆間有豫章魏良輔者,流寓婁東鹿城之間。生而審音,憤南曲之訛陋也,盡洗乖聲,別開堂奧,調(diào)用水磨,拍挨冷板。聲則平上去入之婉協(xié),字則頭腹尾音之畢勻。功深镕鑄,氣無(wú)煙火,啟口輕圓,收音純細(xì)……腔曰昆腔,曲名時(shí)曲。聲場(chǎng)稟為曲圣,后世依為鼻祖。蓋自有良輔,而南詞音理已極細(xì)密逞妍矣![3]198

魏良輔之后“依字聲行腔”的南北曲唱,無(wú)疑已成為以漢字聲、韻、調(diào)三要素表現(xiàn)為核心的、最代表我華夏民族氣質(zhì)的歌唱。

然而,中國(guó)式的歌唱都是“歌詠言”——曼聲而歌,以漢字四聲起伏為根本的“字腔”并不能構(gòu)成歌唱旋律的全部,故“字腔”與“字腔”間不能不有過渡、連接性質(zhì)的“過腔”,曲唱之曼妙悅耳與“過腔”關(guān)系極大!

二、何謂“字腔”“過腔”?

魏良輔《曲律》曾提及“過腔”:

至如過腔接字,乃關(guān)鎖之地,有遲速不同,要穩(wěn)重嚴(yán)肅,如見大賓之狀。……

曲有五難:開口難;出字難;過腔難;低難;轉(zhuǎn)收入鼻音難。[2]5、7

古人文字簡(jiǎn)約,魏良輔所謂“過腔”的真正含義令人難明究竟。魏良輔之后的曲學(xué)家、度曲名家甚多,沈璟、沈?qū)櫧棥⑩o少雅、徐大椿、葉堂以及近代俞氏父子,未見有論及“過腔”者。

在當(dāng)代,已故著名學(xué)者洛地先生在其所著《詞樂曲唱》中最早明確地論說(shuō)到曲唱的“字腔”與“過腔”。

《詞樂曲唱》第三章“曲唱的旋律——腔”的第二節(jié)、第三節(jié)集中論述“字腔”與“過腔”。他認(rèn)為“字腔”是“每個(gè)字依其字讀的四聲陰陽(yáng)調(diào)值化為樂音進(jìn)行的旋律片段”[4]134。

漢字有平、上、去、入四聲,四聲各有陰陽(yáng),聲調(diào)有異,其腔格亦異,通稱“四聲腔格”。

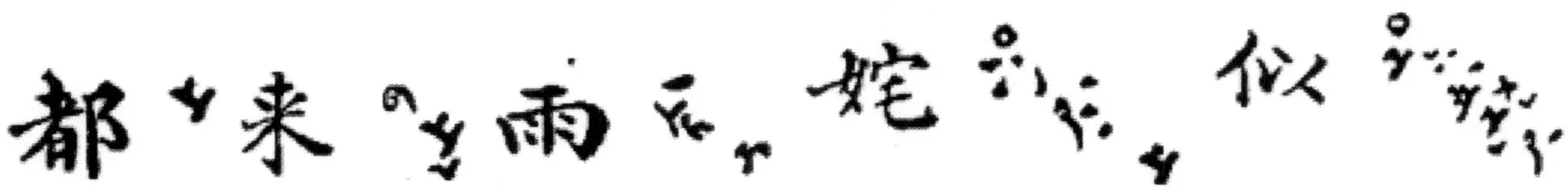

平聲,分陰平、陽(yáng)平。陰平聲字,其字聲“高平”呈“▔▔”狀。其字腔為一個(gè)音,如“都”。陽(yáng)平聲字,其字聲為“升調(diào)”,由低而高,呈“╱”狀。如“來(lái)”。

上聲字腔格為:先下行后上行,呈“∨”狀。在上聲字腔“降升”與“↗”之間音,一般要用“口霍腔”,也即所謂吞吐的吞法。上聲字的唱關(guān)鍵在其出口的“降”,曲界稱“口罕腔”,即吞吐的吐法。沈?qū)櫧棥抖惹氈吩疲骸吧弦祟D腔……‘頓腔’者,一落腔即頓住。”[3]200、201由于上聲字字讀較短,曲唱中陰上、陽(yáng)上無(wú)明顯差別。

去聲字腔格為“升降”,呈“∧”狀。去聲字唱法的關(guān)鍵在其出口的“升”,即向上揭起,曲界謂之“豁腔”。沈?qū)櫧棥抖惹氈吩疲骸肮湃酥^去有送音,上有頓音。送音者,出口高唱,其音直送不返。”[3]200其高送的音或揭起的高音宜虛唱(如《牡丹亭驚夢(mèng)》【皂羅袍】中“姹紫嫣紅”的“姹”字“六”“尺”之間揭起的“五”音),從“六”到“五”向上揭起時(shí)不應(yīng)換氣或偷氣,揭起后的音宜實(shí)唱(如“姹”字的“尺”音)。

去聲字有陰陽(yáng)之別,陰去聲字讀調(diào)值較高,其字腔腔格的出口音須高于其收音,即其字腔的末音不能高于其出口音。如“姹”字。

陽(yáng)去聲字讀調(diào)值較低,其字腔腔格的出口音須低于其收音,即其字腔的末音不能低于其出口音。如“似”字。

入聲字,其唱法是出口即斷,故曲唱界稱之為“斷腔”。沈?qū)櫧棥抖惹氈吩疲骸胺灿鋈肼曌置妫汩L(zhǎng)吟,毋連腔(連腔者,所出之字,與所接之腔,口中一氣唱下,連而不斷是也),出口即須唱斷。至緊板之曲,更如丟腔之一吐便放,略無(wú)絲毫粘帶,則婉肖入聲字眼,而愈顯過度顛落之妙。”[3]200

入聲字陰、陽(yáng)入略有異。陰入聲字其調(diào)值較高,其字腔即其出口音宜高于其相鄰的音,如“這”;陽(yáng)入聲字其調(diào)值較低,其字腔即其出口音宜低于其相鄰的音,如“嚦嚦鶯聲”的“嚦”。

如前所述,由于中國(guó)式的歌唱都是“歌詠言”,其本質(zhì)為一種吟詠,而且常常是抒情性的曼聲而歌,所謂“一字之長(zhǎng)、延之?dāng)?shù)息”(顧起元《客座贅語(yǔ)》),故“字腔”并不能構(gòu)成歌唱旋律的全部,“字腔”與“字腔”之間不能不有(經(jīng))過(連)接性質(zhì)的旋律片段——洛地先生稱之為“過腔”。[4]143

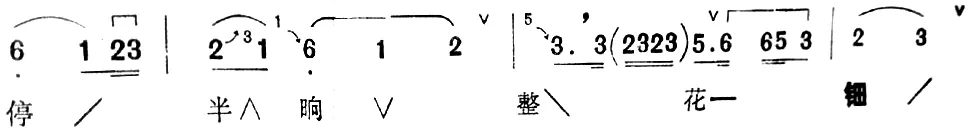

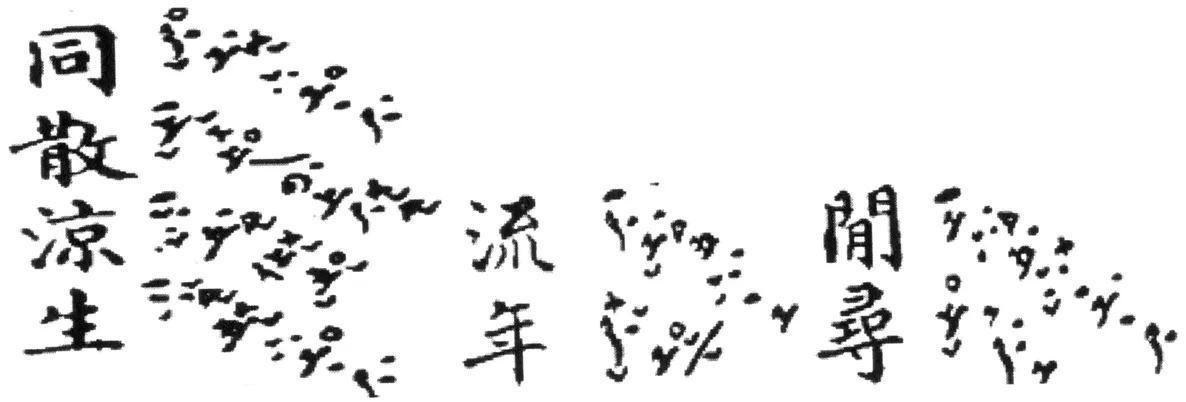

洛地先生曾以《牡丹亭·驚夢(mèng)》【步步嬌】中“停半晌整花鈿”為例,說(shuō)明“字腔”“過腔”(字腔用⌒連接;過腔上用┌┐):

在洛地先生看來(lái),陽(yáng)平聲字“停”的“字腔”為61,去聲字“半”的“字腔”的 2 3 1,上聲字“晌”的“字腔”為 61 2,上聲字“整”的“字腔”為5 3,陰平聲字“花”的“字腔”為5,陽(yáng)平聲字“鈿”的“字腔”為2 3,而其他的音,如“停”“半”之間的23、“花”“鈿”之間的66 53等皆為“過腔”。

洛地先生對(duì)曲唱“字腔”“過腔”的界說(shuō),可謂道破千古不傳之秘,對(duì)理解南北曲的旋律構(gòu)成有非常重要的意義①,近些年來(lái)學(xué)界響應(yīng)其說(shuō)者已不少。②

在筆者看來(lái),“字腔”“過腔”對(duì)于實(shí)際曲唱也有重要意義。前人談曲唱強(qiáng)調(diào)曲唱需要有輕重、虛實(shí),故有所謂“出口重,行腔婉”之說(shuō)③。所謂“出口重”,我個(gè)人的理解主要是強(qiáng)調(diào)將字頭有力地吐出,即所謂“噴口勁”。如果考慮到“字腔”“過腔”對(duì)曲唱的意義,“出口重,行腔婉”或也可改為“字腔重,過腔婉”,即“字腔”部分唱得質(zhì)實(shí)、“過腔”部分唱得輕靈。以此對(duì)照近百年來(lái)的名家曲唱,可思過半矣!

反觀一些年輕演員、曲友,如從“字清、板正、腔純”乃至四聲腔格來(lái)看,都可能還是“中規(guī)中矩”,唯在聽曲者感受中常覺“平淡”,其中最重要的則可能是“字腔”“過腔”唱輕重、虛實(shí)的對(duì)比度不夠,或者是“字腔”不夠重,或者是“過腔”勁頭過猛(即所謂“打夯”)。

三、“字腔”“過腔”唱需變通的幾種情況

曲唱應(yīng)有“字腔”“過腔”之別,至關(guān)緊要。然而,我們也不能不承認(rèn):實(shí)際的曲唱也并非都是“字腔重,過腔婉”,“字腔”“過腔”唱也常常并非劃然可分,這就需要唱者變通處理。這可以分散板唱、上板唱兩大類分說(shuō)。

(一)散板唱的幾種情況

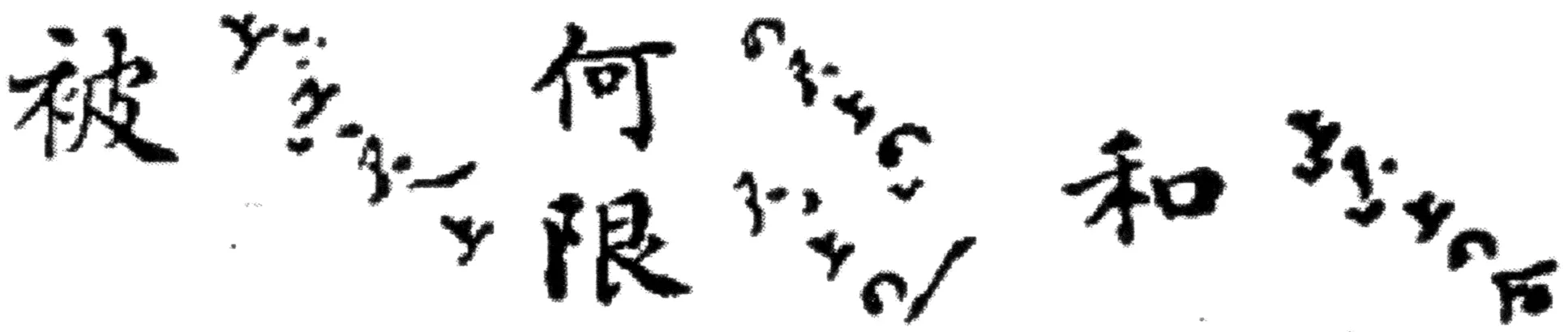

南曲套曲各種用為引子的調(diào)牌、很多北曲,都可以是不上板的散板唱。自打譜來(lái)看,凡散板唱其每字對(duì)應(yīng)的譜字一般較少,每字一兩個(gè)工尺或兩三個(gè)工尺的現(xiàn)象非常普遍,④這一兩個(gè)工尺或兩三個(gè)工尺常常即是“字腔”本身,也就是說(shuō)這些調(diào)牌很少用“過腔”。如果有“過腔”,其唱也多宜質(zhì)實(shí)。如《琵琶記·南浦》引子【謁金門】曲“苦被爹行逼遣”句的“被”,“上六工”三個(gè)音為其“字腔”,后面的“工尺上”三個(gè)音為其“過腔”,“工尺上”三個(gè)音都宜用點(diǎn)勁,唱得質(zhì)實(shí)。【謁金門】曲“脈脈此情何限”句的“何”“限”兩字亦然。“四尺”兩音為陽(yáng)平字“何”的“字腔”,后面的“上四”兩音實(shí)為“過腔”,但唱時(shí)“何”字的四個(gè)音用的力度基本相近,也就是“字腔”“過腔”無(wú)甚差別。“限”字為典型的豁腔腔格,其揭起音為“工”,故“尺工上”三個(gè)音為其“字腔”,最后的音四實(shí)為“過腔”,但唱時(shí)宜用點(diǎn)勁,需要質(zhì)實(shí)。

又如《西游記·認(rèn)子》整套北曲,從總體來(lái)看,是散板唱與上板唱穿插使用,每字對(duì)應(yīng)的工尺音也較少,較少用“過腔”,其偶用“過腔”也多應(yīng)唱得質(zhì)實(shí)。如首曲【集賢賓】“如失卻寶和珍”句的“和”字,其中“上尺”兩音應(yīng)為陽(yáng)平字“和”的“字腔”,后面的“上四合”三音為其“過腔”。但《粟廬曲譜》在第一個(gè)“上”下加換氣符號(hào)——實(shí)際上是當(dāng)成陰平字來(lái)處理的,這樣實(shí)際上“尺上四合”四個(gè)音都成為“過腔”,其每一音都宜質(zhì)實(shí)地唱。

其他如《琵琶記·辭朝》【點(diǎn)絳唇】、《邯鄲夢(mèng)·掃花》【粉蝶兒】、《牡丹亭·游園》【繞地游】、《西樓記·玩箋》【二郎神】等曲,其“過腔”多宜實(shí)唱,與“字腔”無(wú)明顯差別。

與散板曲相似的情況是上板曲起首的散板唱的幾字(或一句)以及一曲將終撤板時(shí)的散板唱。如《琵琶記·賞荷》【桂枝香】曲首句“危弦已斷”,其中“危弦”兩字一般為散板唱,陽(yáng)平聲字“弦”的“工五”兩音實(shí)為其“字腔”,后面的“五六”兩音實(shí)為其“過腔”。第二個(gè)“五”疊腔唱前可偷氣,以便唱“五六”兩音時(shí)能保證其音唱得質(zhì)實(shí)、安穩(wěn)。又如《牡丹亭·驚夢(mèng)》【步步嬌】曲首句“裊晴絲吹來(lái)閑庭院”的“裊晴絲吹來(lái)”五字皆散板唱,其中陽(yáng)平聲字“來(lái)”的“六五”兩音為其“字腔”,后面的“六工尺”三音為其“過腔”。《粟廬曲譜》在第一個(gè)“六”下加換氣符號(hào)——實(shí)際上是當(dāng)成陰平字來(lái)處理的,這樣實(shí)際上后面的“五六工尺”四個(gè)音事實(shí)上都成為“過腔”。⑤唱時(shí)一般又可在第二個(gè)“六”前換氣、最后一個(gè)“尺”前換氣,每個(gè)音都宜唱得稍質(zhì)實(shí)、干凈,才不至于浮泛不實(shí)。

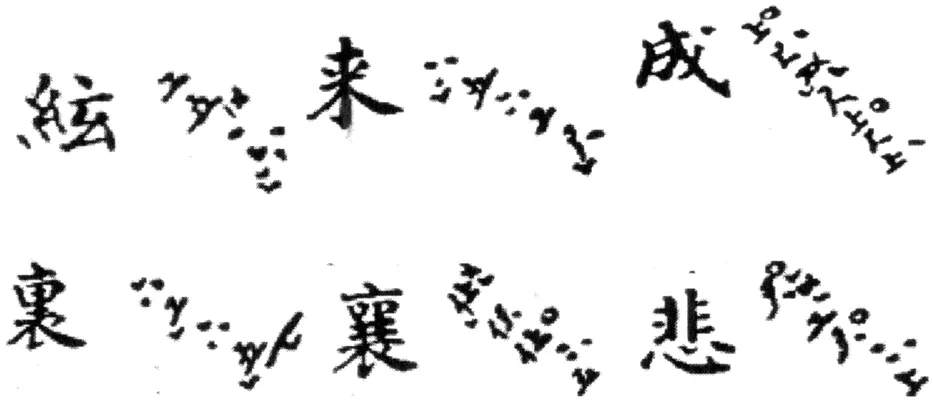

《牡丹亭·拾畫》【顏?zhàn)訕贰壳钅﹥删洹霸鐒t是寒花繞砌,荒草成窠”,唱至“成”字時(shí)開始撤板、準(zhǔn)備終止。陽(yáng)平聲字“成”的“上尺”兩音為其“字腔”,后面的“工尺上尺上”五音為其“過腔”。《粟廬曲譜》在第一個(gè)“工”下加換氣符號(hào)——這樣前一口氣“上尺工”,第二口氣唱“尺上尺上”五音,而“成”字對(duì)應(yīng)的音都應(yīng)唱得質(zhì)實(shí)、特別是最后一個(gè)“上”。與此類似的是《千忠祿·慘睹》【傾杯玉芙蓉】曲最末一句“誰(shuí)識(shí)我一瓢一笠到襄陽(yáng)”的“襄”字亦撤板唱,其中“仩”應(yīng)為“字腔”,其后的“伬仩 ??五”為“過腔”。一般情況下,唱三疊腔的第二個(gè)腔(第二個(gè)“五”)應(yīng)當(dāng)虛唱,但此處“伬仩??五”這五個(gè)音皆宜實(shí)唱,方能表現(xiàn)高遠(yuǎn)意境,其后才能安穩(wěn)收止。《長(zhǎng)生殿·聞鈴》【武陵花】最末句“長(zhǎng)空孤雁添悲哽”的“哽”,與“襄”字唱法完全一樣,第二個(gè)“尺”為三疊腔,此三疊腔及最后的“上”音皆需質(zhì)實(shí)地唱。

(二)上板唱的幾種情況

由于在散板唱中,每字對(duì)應(yīng)的音多應(yīng)作質(zhì)實(shí)的唱,故“字腔”“過腔”的區(qū)分意義相對(duì)較小,對(duì)于上板唱而言,區(qū)分“字腔”“過腔”更為重要。但在有些情況下,“字腔”“過腔”必須變通去看。

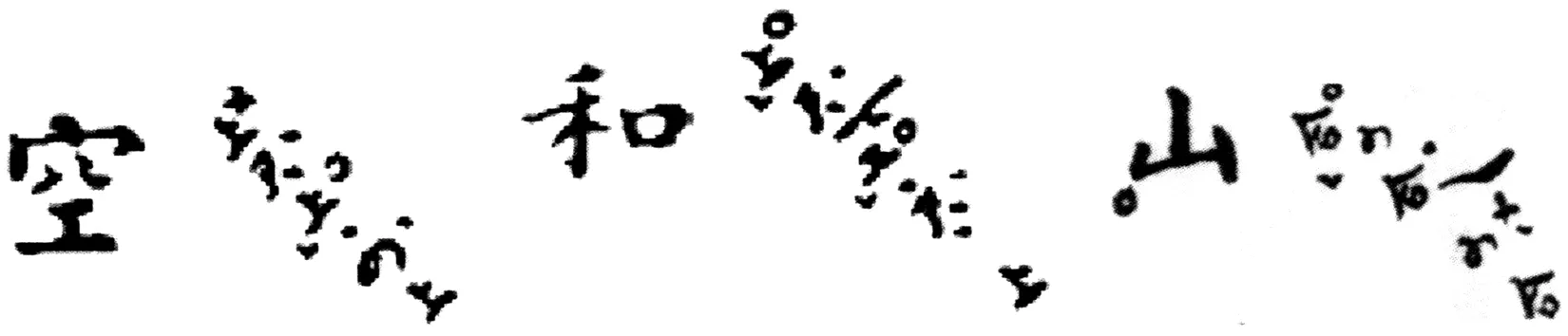

首先是陽(yáng)平字作陰平唱。如《長(zhǎng)生殿·小宴》【泣顏回】“暫把幽懷同散”的“同”。“同”為陽(yáng)平字,從譜面來(lái)看,“尺工”為其“字腔”,其后各音皆為“過腔”。但由于【泣顏回】曲為典型的極其細(xì)膩的贈(zèng)板曲,最宜作“水磨”地唱,拍與拍的間隔事實(shí)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過一般非贈(zèng)板曲的間隔,而“尺”后“工”音三拍之長(zhǎng),故“尺”后不能不換氣,以便把三拍的“工”音唱得完滿。故《粟廬曲譜》在“尺”下加提示性的換氣符號(hào),極是!這也就是說(shuō)陽(yáng)平字“同”實(shí)際是作陰平聲字處理,“尺”音應(yīng)唱得質(zhì)實(shí),其后各音皆為“過腔”,應(yīng)唱得相對(duì)輕靈。【泣顏回】曲“涼生亭下”的“涼”“亭”兩字,都是陽(yáng)平字,其處理與“同”相似,都是作陰平唱,第一個(gè)音唱得質(zhì)實(shí),換氣后的各音應(yīng)唱得相對(duì)輕靈。

《牡丹亭·驚夢(mèng)》【山桃紅】曲“似水流年”句的“流”“年”兩字也是如此。“流”“年”兩字都是陽(yáng)平字,其譜面的“字腔”都是“尺工”。《粟廬曲譜》在“流”字的“工”下加提示性的換氣符號(hào),從道理上說(shuō)是對(duì)的:“尺工”為“字腔”,“五六六工”四音為“過腔”。但如果【山桃紅】曲如果作“水磨”地唱(比臺(tái)上的唱稍慢),實(shí)際不妨在“尺”后換氣,其后各音作為“過腔”處理。“年”字的第一個(gè)音“尺”兩拍,第二個(gè)音“工”有四拍之長(zhǎng),需要用橄欖腔唱,故“尺”音兩拍后不能不換氣,諸譜皆然。這就是說(shuō)“年”字都按陰平聲處理。【山桃紅】曲“是答兒閑尋遍”句中的“閑”“尋”兩陽(yáng)平字,也都是第一個(gè)音作為“字腔”唱得質(zhì)實(shí),換氣唱其后各音皆宜輕靈。

其他如《千忠祿·慘睹》【傾杯玉芙蓉】曲“但見那寒云慘霧和愁織”句的“寒”、《玉簪記·琴挑》【懶畫眉】“月明云淡露華濃”句的“華”“濃”兩字、《西廂記·佳期》【臨鏡序】“月明如水浸樓臺(tái)”的“樓”字等,都是陽(yáng)平作陰平處理。這種情況在生、旦的功夫曲中,甚至可以說(shuō)是比較普遍的現(xiàn)象。

其次是去聲字的變格。如果說(shuō)在很多生、旦的細(xì)曲子中,陽(yáng)平聲的“字腔”的后一音被后移作“過腔”處理,很多去聲字“過腔”部分的譜音則前移作“字腔”唱。

《牡丹亭·驚夢(mèng)》【山桃紅】曲“似水流年”句中的陽(yáng)去聲字“似”,其“字腔”乃“工六五”三音,“六”為揭起音,其后“工尺”二音皆屬“過腔”。但《粟廬曲譜》在“工”下加提示性的換氣符號(hào)——這實(shí)際上是將本屬于“過腔”部分的“工”兩音前移作“字腔”唱,“過腔”僅剩“尺”音。【山桃紅】曲“是答兒閑尋遍”句中的陰去聲字“遍”,其“六”音豁腔到“五”音,“六五”與其后的“工”音共同組成“字腔”,其后各音“工尺上六”皆屬于“過腔”。但《粟廬曲譜》在“尺”下加提示性的換氣符號(hào)——這實(shí)際上是將本屬于“過腔”部分的“工尺”兩音前移作“字腔”唱。應(yīng)當(dāng)說(shuō)《粟廬曲譜》對(duì)“似”“遍”兩字的處理是很好的。這是因?yàn)橄鄬?duì)其他各聲而言,去聲字在曲中一般高唱,最宜聲情表現(xiàn)。清康熙時(shí)詞學(xué)家萬(wàn)樹(1630-1688)《詞律·發(fā)凡》論及四聲云:

上聲舒徐和軟,其腔低;去聲激厲勁遠(yuǎn),其腔高;相配用之,方能抑揚(yáng)有致。大抵兩上兩去,在所當(dāng)避,而篇中所載古人用字之法,務(wù)宜仿而從之,則自能應(yīng)節(jié),即起周郎聽之,亦當(dāng)蒙印可也。更有一要訣,曰“名詞轉(zhuǎn)折跌蕩處多用去聲”。何也?三聲之中,上、入二者可以作平,去則獨(dú)異。故余嘗竊謂,論聲雖以一平對(duì)三仄,論歌則當(dāng)以去對(duì)平、上、入也。當(dāng)用去者,非去則激不起,用入且不可,斷斷勿用平、上也。[5]15

萬(wàn)紅友先生謂“論聲雖以一平對(duì)三仄,論歌則當(dāng)以去對(duì)平、上、入也”,可謂知者!在曲唱中,去聲字多用于激情、跌宕處,故曲唱時(shí)其聲情順勢(shì)延續(xù),似屬必然。這樣原屬“過腔”的音,即被前移作“字腔”唱。這也就是要求唱者蓄足氣息將換氣前的“字腔”音唱得結(jié)實(shí)、徹滿,換氣后才以輕空、婉轉(zhuǎn)之法唱“過腔”。

如《牡丹亭·驚夢(mèng)》【山坡羊】曲“摹地里懷人幽怨”句中的陰去聲字“怨”,其“字腔”本只有前三個(gè)音“五六工”,但唱時(shí)一般都是將“尺·上”三個(gè)音皆前移作“字腔”,換氣后唱的“四”才算“過腔”。《玉簪記·琴挑》【朝元歌】曲“那管人離恨”的“恨”,其“字腔”本只有前三個(gè)音“工合四”,但唱時(shí)一般都是將“上四合 ?工”幾個(gè)音皆前移作“字腔”,兩次用豁腔唱法,換氣后最后唱的“尺”才算“過腔”。

其他如《千忠祿·慘睹》【傾杯玉芙蓉】“但見那寒云慘霧和愁織”的“霧”、《西樓記·玩箋》【集賢賓】曲“奈依舊纏綿”的“舊”、《長(zhǎng)生殿·小宴》【泣顏回】曲“云想衣裳光璨”的“璨”、《長(zhǎng)生殿·小宴》【石榴花】曲“待借小飲對(duì)眉山”的“對(duì)”、《長(zhǎng)生殿·聞鈴》【武陵花】“多少凄涼途路情”的“路”等,都存在將“過腔”前移作“字腔”唱的現(xiàn)象。

第三種情況是某些北曲或大官生、外、凈等家門的曲及情感色彩濃烈的曲,一些字的“過腔”常常需要質(zhì)實(shí)地唱,與“字腔”唱差別較小,這主要見于一些平聲字及少數(shù)入聲字。

如《邯鄲記·三醉》中的北曲【紅繡鞋】“響孤蒲”的陰平聲字“蒲”,其“字腔”僅“六”一音,“六”之后的各音皆屬于“過腔”,但唱時(shí)只有最后的三疊腔“工”及“尺”音可虛唱,其前各音、特別是分別對(duì)應(yīng)中眼、末眼的兩個(gè)“六”應(yīng)當(dāng)稍質(zhì)實(shí)地唱。【紅繡鞋】曲的“弄瀟湘云影蒼梧”的“蒼”、“煙水捕魚圖”的“魚”“圖”等字也是如此。這是因?yàn)椤炯t繡鞋】曲要表現(xiàn)呂洞賓的灑脫閑逸,唱時(shí)需多用頓挫之法,故很多“過腔”不可唱得太浮泛不實(shí)。《鐵冠圖·刺虎》北曲【滾繡球】要表現(xiàn)費(fèi)宮人將要刺殺一只虎時(shí)的激越心情,也多用頓挫之法,故其中的平聲字“唇”“云”“光”等字稍質(zhì)實(shí)唱。《南柯記·瑤臺(tái)》北曲【梁州第七】需要表現(xiàn)金枝公主英姿颯爽之氣,故此曲很多平聲字的“過腔”也都要唱得稍質(zhì)實(shí),如“平”“弓”“雙”“松”等字。《西游記·認(rèn)子》北曲【逍遙樂】中的平聲字“來(lái)”“心”“移”“綢”等,也是如此。

《千忠祿·慘睹》中的南曲【傾杯玉芙蓉】為大官生的曲,此曲很多平聲字的“過腔”需要唱得稍質(zhì)實(shí)。如“四大皆空相”的“空”,其“字腔”顯然為“上”,后面的幾個(gè)音都為“過腔”,但唱時(shí)“上”之后的“尺”“上”二音皆應(yīng)作質(zhì)實(shí)地唱,唯最后的“上四上”三音才虛唱。又如【傾杯玉芙蓉】曲“但見那寒云殘霧和愁織”句的“和”字,其“工”音本屬“過腔”,但不能不質(zhì)實(shí)地唱。

《浣紗記·寄子》中的南曲【勝如花】外腳(扮伍子胥)唱的曲辭有“為甚登山涉水”,其中的陰平字“山”,其“字腔”為“合”,其后各音皆為“過腔”,但“過腔”中的“合”“四”都應(yīng)質(zhì)實(shí)地唱。本曲中的“開”“西”等字亦然。

有些平聲字,如果屬于一曲中的高音區(qū)部分,或用于表現(xiàn)濃烈、激越的情感,其“過腔”中的一兩音或更多也需要唱得質(zhì)實(shí)。《西樓記·拆書》【一江風(fēng)】“坐起惟長(zhǎng)嘆”的陽(yáng)平字“惟”,其“字腔”為“六五”,其后的“上”“五”兩音本為“過腔”,但此處為表現(xiàn)于鵑無(wú)限悵惘之情,“上”“五”兩音都需要唱得質(zhì)實(shí)。《千忠祿·慘睹》中的【傾杯玉芙蓉】曲“雄城壯”句的“雄”字,其“字腔”本為“五仩”,其后的“伬仩·五·六”為“字腔”,但由于譜唱“雄”字的音基本在高音區(qū),故此處以“五”為“字腔”,其后各音為“過腔”,但其中的兩個(gè)“仩”、特別是第二個(gè)“仩”需唱得質(zhì)實(shí)。如《紅梨記·亭會(huì)》【桂枝香】“好笑我貪杯酩酊”的“杯”,其字腔為“仩”,其后各音皆“過腔”,但分別處在眼、贈(zèng)板未知的“伬”“五”兩音都處在高音區(qū),故要唱得質(zhì)實(shí)。平聲字因在高音區(qū),其“過腔”的有些音需要唱得質(zhì)實(shí),這種情況實(shí)際是較為普遍的。

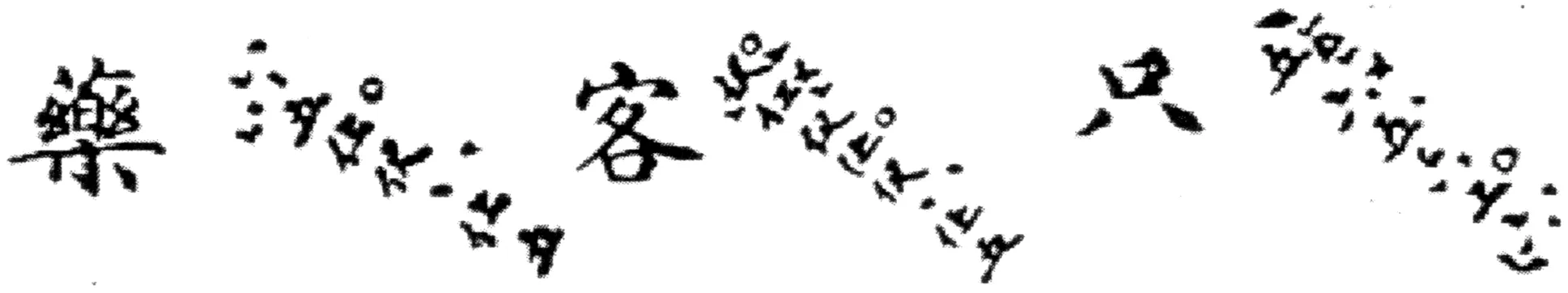

有些入聲字,如處于高音區(qū),其“過腔”有時(shí)需要唱得稍質(zhì)實(shí)。如《牡丹亭·驚夢(mèng)》【山桃紅】“轉(zhuǎn)過這芍藥欄前”的“藥”,“六”為其“字腔”,斷腔后換氣唱的各音皆為“過腔”,但高音區(qū)的、且處于中眼、末眼位置的兩個(gè)“仩”,都要唱得質(zhì)實(shí)。《牡丹亭·拾畫》【顏?zhàn)訕贰壳翱蛠?lái)過”的“客”,“六”為其“字腔”,斷腔后換氣唱的“仜”“仩”“伬”三音都屬于高音,需要唱得質(zhì)實(shí)些。⑥《琵琶記南浦》【尾犯序】曲“奴只慮公婆沒主”的“只”,與“藥”“客”的情況相近。

四、結(jié)論:區(qū)別“字腔”、“過腔”至關(guān)緊要

以上,我們以主要篇幅討論了散板唱及上板唱中,“字腔”與“過腔”處理需要變通的一些情況。但我們不能不說(shuō),對(duì)曲唱而言,“字腔”宜實(shí)唱、“過腔”宜虛唱,或者說(shuō)“字腔重,行腔婉”,是更普遍的情況。正是在這一意義上,辨析“字腔”“過腔”有非常重要的意義。

南北曲唱在“字腔”“過腔”方面之所以出現(xiàn)不少變通的情況,從根本原因來(lái)看,魏良輔以來(lái)的曲學(xué)家、曲唱家們雖然意識(shí)到了曲唱四聲陰陽(yáng)與曲唱的密切關(guān)系,但四聲腔格究竟為何,始終未能形成明確的理性認(rèn)識(shí)(至近代猶然),對(duì)四聲腔格即“字腔”未有確切認(rèn)識(shí),自然即不能對(duì)“過腔”有確切把握——因?yàn)橹挥袇^(qū)分出“字腔”,“過腔”才豁然可見!在這樣的情況下,古人對(duì)南北曲的制譜,即我們今人看到傳譜,不能不有“字腔”“過腔”相交雜的情況。今人既然是以古人傳譜為據(jù)演唱,而不是按照(今人洛地發(fā)現(xiàn)的)“字腔”“過腔”的“理論”重新給古人文辭制譜,在處理“字腔”“過腔”時(shí)自然要靈活通便,而不必膠柱鼓瑟。

同時(shí),我們以上所謂“字腔”唱、“過腔”唱的各種變通,也僅就曲唱實(shí)際而言——因?yàn)椤白智弧薄斑^腔”最終需要唱者用氣息去落實(shí)的,在一般情況下是第一口氣唱“字腔”、換氣后才唱“字腔”,但常因唱者第一口氣不能完成“字腔”(比如陽(yáng)平字作陰平字唱的情況),只能換氣后繼續(xù)接唱“字腔”“過腔”,或者因曲情表現(xiàn)的需要,第一口氣已完成“字腔”后接唱“過腔”前半部分的音,換氣后又繼續(xù)唱“字腔”后半部分的音(如很多去聲字的唱)。故實(shí)際的曲唱并未改變“字腔”或“過腔”本身,“字腔”“過腔”從譜面看仍客觀存在,只不過從唱者的氣息要求或聽者的感受來(lái)說(shuō),二者有時(shí)不是劃然分割。也正因?yàn)槿绱耍瑪?shù)百年來(lái),度曲名家無(wú)數(shù),但人們?nèi)远嗤A粼凇俺隹谥兀星煌瘛钡母行哉J(rèn)識(shí)上,而未能更進(jìn)一步作理性的辨析,進(jìn)而以理性認(rèn)識(shí)為前提從事于曲唱。

① 近代上海曲家管際安先生(1892-1975)在其1961年發(fā)表的《介紹昆曲的“腔”》一文中曾談到曲唱的“主腔”“衍腔”,其所謂“主腔”“衍腔”與洛先生提出的“字腔”“過腔”有相似處(見《管際安文集》,貴州民族出版社,2009年版)。但也有較大差異,管先生把《思凡》【山坡羊】曲“年方二八”的“二八”也視為有“主腔”有“衍腔”,而按洛地先生對(duì)曲唱的界定,《思凡》【山坡羊】曲非“依字聲行腔”的曲唱,在此種唱中是沒法區(qū)分、也沒有必要區(qū)分“字腔”“過腔”的。

② 如朱為總《昆曲音樂的旋律構(gòu)成》(《戲曲研究》2004第1期)、王耀華《中國(guó)傳統(tǒng)音樂結(jié)構(gòu)學(xué)》(福建教育出版社,2010年版,第124頁(yè)等)、陳新鳳、吳浩瓊《“過腔接字,乃關(guān)鎖之地”辨析》(《音樂研究》2017年第2期)等。

③ 《粟廬曲譜》“習(xí)曲要解”談及曲唱要訣有“出口重,行腔婉”,筆者孤陋,未能查到更早出處。

④ 這與上板唱、且多用贈(zèng)板的南曲“功夫曲”恰成對(duì)照,南曲所謂“功夫曲”一字對(duì)應(yīng),一字對(duì)應(yīng)七八個(gè)工尺的非常普遍,如《長(zhǎng)生殿·驚變》【泣顏回】曲“暫”“亭”“靜”“繞”等多字都適用八九個(gè)、甚至十一二個(gè)工尺。但并非一字有七八個(gè)或更多譜字,即是“功夫曲”。很多時(shí)曲、小調(diào)的個(gè)別字也可能如此。如時(shí)劇《思凡》【山坡羊】“小尼姑年方二八”中的“二八”兩字、“正青春被師父削去頭發(fā)”中的“頭發(fā)”,這四個(gè)字各八拍,每字十五六個(gè)工尺,“冤家”的“家”更長(zhǎng)達(dá)十二拍,三十四個(gè)工尺。這種情況只能理解為作腔唱。

⑤ 已故南京曲家王正來(lái)先生則認(rèn)為,“六五”兩音宜連唱,中間不換氣。見王正來(lái)編《曲苑綴英》,2004年印本,第35頁(yè)。

⑥ “客”字的第二音“仜”雖宜稍質(zhì)實(shí),但也不可太過。因“客來(lái)過”為本曲務(wù)頭之所在,仍以高音輕過、婉轉(zhuǎn)流麗為上。