榮耀與傷痛的雙重面相

赫晶晶

一

“去掉咖啡館和報紙,巴黎將不復存在。”專欄記者菲力克斯·莫爾南在一八五五年出版的《巴黎的生活》中如是寫道。此時,位于巴黎拉丁區(qū)的普羅可布咖啡館已經(jīng)營業(yè)了近兩百年,這座咖啡館于一六八六年開風氣之先,引領文學咖啡館的風潮。自此往后,咖啡館逐漸取代十七世紀風靡巴黎的沙龍,成為文人墨客青睞的社交場所,哲學家在此思考、討論,文學家和藝術家在此結社、創(chuàng)作,其中也不乏政客與革命者的身影。二十世紀八十年代,法蘭西學院院士皮埃爾·諾拉主持編撰的《記憶之場》中,“咖啡館”與“葡萄酒”“《追憶似水年華》”等象征符號并列,被視為法蘭西歷史不可或缺的記憶之場。時至今日,巴黎左岸游客絡繹往來,咖啡館已成為現(xiàn)代人熱衷的朝圣之地。

對咖啡館的諸多稱譽聲中,帕特里克·莫迪亞諾的《青春咖啡館》(Dans le café de la jeunesse perdue)宛如一段不協(xié)和音,這本出版于二○○七年的小說呈現(xiàn)出左岸咖啡館的另一種面相:夜幕降臨,燈光亮起,漂泊無根的人匯聚一堂,談論日常瑣事,或者開些無足輕重的玩笑,毫不在意政治與未來。在《快報》的采訪中,莫迪亞諾回憶二十世紀五十年代的拉丁區(qū):“我見到的是一片魚龍混雜之地,聲名狼藉,建筑破破爛爛,聚集著許多手藝人。”《青春咖啡館》記錄的正是二十世紀五六十年代的巴黎左岸,銷聲匿跡的咖啡館在故事中重現(xiàn),榮耀背后的暗傷被揭起,巴黎咖啡館的光榮記憶被覆上薄紗。

二

小說題目Dans le café de la jeunesse perdue出自情境國際主義創(chuàng)始人居伊·德波的電影《我們一起游蕩在夜的黑暗中,然后被烈火吞噬》,“jeunesse”一語雙關,既表達“青春”,又指“年輕人”,小說第一章中,“l(fā)a jeunesse perdue”是多愁善感的哲學家口中“揮霍青春的年輕一代”。“perdu”一詞本義為“消失、逝去”,莫迪亞諾表示不愿用“消失”之義,而更傾向于“揮霍”的意思,并提及蘭波《最高塔之歌》中“虛度的青春”也對自己有所啟發(fā)。

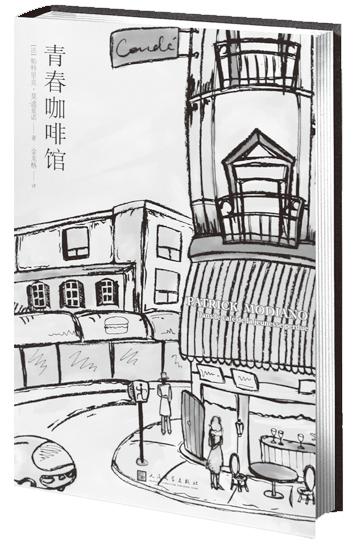

《青春咖啡館》 [ 法] 帕特里克·莫迪亞諾著金龍格譯 人民文學出版社2018 年版

一九五三年,居伊·德波在塞納路的墻上信手寫下“絕不工作”,彼時莫迪亞諾只是八九歲的少年,偶爾被帶去圣日耳曼德佩區(qū)的咖啡館,在那里聽到大學生們談論居伊·德波。《青春咖啡館》中羅蘭童年時每次上學都會在馬扎利納街的墻壁上讀到“永遠也別工作”,這何嘗不是作者本人經(jīng)歷的寫照?居伊·德波嗜酒,是拉丁區(qū)在姆瓦諾家咖啡館(Chez Moineau)的常客。這家咖啡館緊鄰花神咖啡館,后者是薩特、波伏娃等存在主義者的重要陣地,而一墻之隔的在姆瓦諾家咖啡館卻名聲不佳,強盜、妓女、皮條客、罪犯、酒鬼等烏合之眾在此結為同伴。

孔岱咖啡館好似在姆瓦諾家咖啡館的縮影,故事中的男男女女絕口不提自己的過去,他們遵循“漂移”法則,居無定所,四處游蕩,在酒精中沉醉,甚至嘗試毒品以尋找自由。花神咖啡館迄今依舊是法蘭西的榮耀,而在姆瓦諾家咖啡館早已不見蹤影,故事中孔岱咖啡館亦在數(shù)年之后被一家皮具商店取代。莫迪亞諾在意的是那些天真、迷茫、瘋狂的年輕人如何度過他們的青年時代。

三

坐落在盧森堡公園北側的奧黛翁,孔岱咖啡館如磁鐵一般吸引著十九到二十五歲的年輕人。露姬是孔岱的常客中最引人注目的一位,全書以露姬進出咖啡館的窄門開篇,以其跳窗自殺落幕。四位敘述者依次登場,分別以第一人稱講述各自眼中的露姬及他們生活的巴黎。

第一位敘述者是高等礦業(yè)學校的大學生,這位年輕人小心翼翼地與其他人保持距離,心滿意足地在孔岱這個避難所里充當聽眾。在他看來,露姬衣著講究,喜歡坐在小廳最里端的一張桌子旁,與咖啡館的其他客人截然不同。她來到孔岱,是想要“脫胎換骨”,與此前的人生徹底決裂。露姬并不是她的本名,而是塔爾贊、扎夏里亞等其他客人給她的“命名”。第一章在一個雨夜結束,莫里斯·拉法艾爾開車送敘述者與露姬回家,他對敘述者所在的瓦拉-德-格拉斯街區(qū)進行了一番嘲諷,并戲謔地稱露姬居住的蒙帕納斯公墓周邊為“地獄的邊境”。

“地獄的邊境”即但丁《神曲·地獄篇》所述靈薄獄,其中居住著未接受洗禮不能上天堂的人。除“命名”外,“baptiser”還有“施洗禮”之義,露姬在孔岱咖啡館被“命名”,如同新生兒接受洗禮。在蒙帕納斯至瓦拉-德-格拉斯街區(qū)的地下,深藏著改造為地下墓穴的條條隧道,匿名的敘述者將目光投向“地下”巴黎—地理學意義的地面之下以及孔岱咖啡館眾人諱莫如深的隱秘。

年長的私家偵探蓋世里是第二位敘述者,受讓-皮埃爾·舒羅委托,查找他離家出走的妻子雅克林娜的蹤跡。蓋世里借情報部老友貝爾諾爾的關系,很快找到線索:雅克林娜·德朗克是露姬的本名,她年少時兩次因“未成年流浪”遭警察問訊,與讓-皮埃爾·舒羅的婚姻只是為了“建立關系”,意識到真正的生活并非如此之后,雅克林娜選擇了逃離。蓋世里的追尋勾勒出雅克林娜的漂移路線,由右岸蒙馬特公墓到諾伊利,最后停留在左岸十四區(qū)。在孔岱等待雅克林娜時,蓋世里認出幾位舊識,對方惶惶不安,唯恐他說出不光彩的過往。在孔岱,人們不會尋根究底。年輕的游蕩者觸動了蓋世里的惻隱之心,他決定閉口不言,再也不踏足孔岱咖啡館。塞納河是一道天然屏障,庇護著藏匿在左岸的眾多幽靈,他相信雅克林娜將有足夠的時間逃到一個別人永遠也找不到的地方。

帕特里克·莫迪亞諾(Patrick Modiano)

露姬本人充當?shù)谌粩⑹稣撸畞須q時和母親住在拉謝爾大街十號,常常深夜獨自在十八區(qū)和九區(qū)游蕩,逐漸越走越遠,直至母親去世后不再返回。因未成年流浪被大采石場警察局的警察詢問時,露姬將自己的家庭狀況和盤托出,借此與曾經(jīng)的人生作一了斷。數(shù)次夜游中,露姬結識了亞娜特·高樂,這位金發(fā)女子帶她去拉羅什福柯街的康特爾酒吧,并教她吸食令人感到輕松自如的“雪”。克里希大道的書店老板則送給露姬一本《無限之旅》,祝她有一段愉快的旅程。書店門外的斜坡下面是康特爾酒吧,向上通向迷霧城堡。回想酒吧名字時,露姬提及“但丁之家”,《神曲》中,但丁和維吉爾進入煉獄之后沿著石縫向上攀登,經(jīng)過七宗罪的考驗,最終到達天國。露姬認為蒙馬特就是她的得救之地,只要順著考蘭古街的斜坡而上,就可以逃離地獄最底層的康特爾酒吧,走到新的起點。尋覓已久的失重之感在到達迷霧城堡時涌現(xiàn),“我很快就會抵達峭壁的邊緣,我會縱身躍入空中”。宛如預言一般,全書結尾處,露姬從窗戶躍下,開啟未知的探索之旅。

最后一位敘述者是露姬的情人羅蘭,他與露姬在居伊·德·威爾的神秘學聚會上相識。彼時露姬遵循居伊·德·威爾的建議閱讀《消失的地平線》與《不存在的露易斯》兩本書,而羅蘭準備撰寫關于“中立地區(qū)”的文章。在中立地帶,人們可以隱姓埋名,不受過去干擾,同時,這些地區(qū)又像黑洞一般,終將吞噬其中的一切。和露姬相處的幸福時光令羅蘭童年時期的創(chuàng)傷漸漸愈合,然而好景不長,十一月的某個周六,羅蘭前往孔岱赴約,被告知露姬自殺,且未留下只言片語。幸福戛然而止。羅蘭執(zhí)著于“永恒輪回”,盡管數(shù)年之間巴黎的街區(qū)改頭換面,他依然在夢里隱約看到一切重新開始,“一樣的白晝,一樣的夜晚,一樣的地點,一樣的邂逅”,露姬喚著他的名字,迎面走來。

四

《青春咖啡館》延續(xù)著莫迪亞諾小說一貫的找尋主題和神秘色彩,三位男性敘述者回憶露姬的蹤跡,每個人似乎都尋有所獲,卻仍舊面對著巨大的疑惑,甚至他們本身就是謎團:第一位敘述者始終匿名,蓋世里捏造身份接近孔岱眾人,羅蘭則在戰(zhàn)后不再使用本名。露姬又在找尋什么呢?克里希大道的書店老板曾問:“您找到了您的幸福(bonheur)嗎?”“bonheur”還有“所需之物”的意思,露姬是否渴望尋找幸福,抑或她本人也不清楚自己所尋之物是什么。逃離是露姬的生存法則,每一次逃離都令她感到輕松和沉醉,儼然一位漂移在巴黎的情境主義者。

故事中的巴黎是想象中的二十世紀五六十年代的巴黎,也是有著精確地理坐標的真實巴黎。莫迪亞諾偏愛在作品中描出一幅幅巴黎地形圖,街道、廣場、地鐵站等地名至今仍為游蕩者們充當錨點。孔岱咖啡館的一些顧客也源自真實人物,如劇作家亞瑟·阿達莫夫,詩人奧利維爾·拉隆德以及曾與維希政府合作過的小說家莫里斯·拉法艾爾等。莫迪亞諾將這些埋在故紙堆中的姓名翻出,置于左岸的咖啡館,并非執(zhí)意還原歷史,而是為了尋找一個消逝的時代。揚·阿斯曼認為:“經(jīng)典的作用猶如一盞探照燈,它把文化記憶領域內(nèi)的那一部分照得通亮,而未受到它照射的地方反倒變得漆黑一片。” 面對法蘭西集體記憶中的咖啡館,孔岱恰似被擱置在黑暗中的記憶符號,故事中它是戰(zhàn)后年輕一代舔舐創(chuàng)傷的藏身之地,現(xiàn)實里它不過是廣袤文學世界里微不足道的一個符碼。莫迪亞諾將歷史的過往撿起,以文學為媒介,虛虛實實,拼拼湊湊,試圖補上記憶拼圖的一塊。

如作品序言所述,“在真實生活之旅的中途,我們被一縷綿長的愁緒包圍,在揮霍青春的咖啡館里,愁緒從那么多戲謔和傷感的話語中流露出來”,青年時代的愁緒與無所適從是莫迪亞諾不斷回溯過往的原動力。露姬的自殺仿佛是莫氏小說絕望情緒的出口,游蕩在暗夜的人們被生活的烈焰吞噬,這烈焰既是毀滅之火,亦是涅槃之火。《青春咖啡館》之后,莫迪亞諾的作品開始出現(xiàn)關于“未來”的字眼,故事開始擁有充滿希望的結尾,作家漸漸與過去的重負達成和解。如同巴黎的咖啡館,時光荏苒之中,成就榮耀與傷痛的雙重面相,見證一代又一代人的青春歲月。