權力、身體與性別:中國近代女性學校體育實踐

潘麗霞

(山東師范大學 體育學院,山東 濟南 250014)

自尼采、德勒茲將西方哲學史上身體與意識對立的局限打破,并對身體進行重新定義以來,身體問題成為社會學的研究重點。人類的身體早已打破自然性存在狀態,被卷入各種社會領域,在一定程度上是社會秩序或社會關系的體現。權力關系總是試圖控制或改造身體以表達某種信號或完成某項任務,身體已成為一種高度限制的表達媒介,只能以特定的方式活動。近代學校女性身體也受到各種權力的控制與干預,從而形成獨具特色的近代女性學校體育實踐。以往眾多研究多從體育運動史層面解讀近代女性學校體育實踐的發展,忽視了身體本身也是解讀女性學校體育實踐的重要文本,鮮有專門從權力規訓角度研究近代女性學校體育實踐的成果。為此,本文主要擷取福柯的規訓權力理論,立足于歷史學科,兼用身體哲學、文化學等理論與方法,對權力演繹下的近代女性學校體育實踐進行研究,期待透過歷史結構限制與國家需求賦加下的學校女性運動身體的生成,更清晰地認知女性體育發展背后的權力影響因素,從而深入探究女性體育發展規律,揭示其發展的必然性,為當代女性體育發展相關政策的制定和女性體育健康、可持續發展提供借鑒。

1 近代權力規訓與女性身體構建的契合:近代女性身體的國家化生成

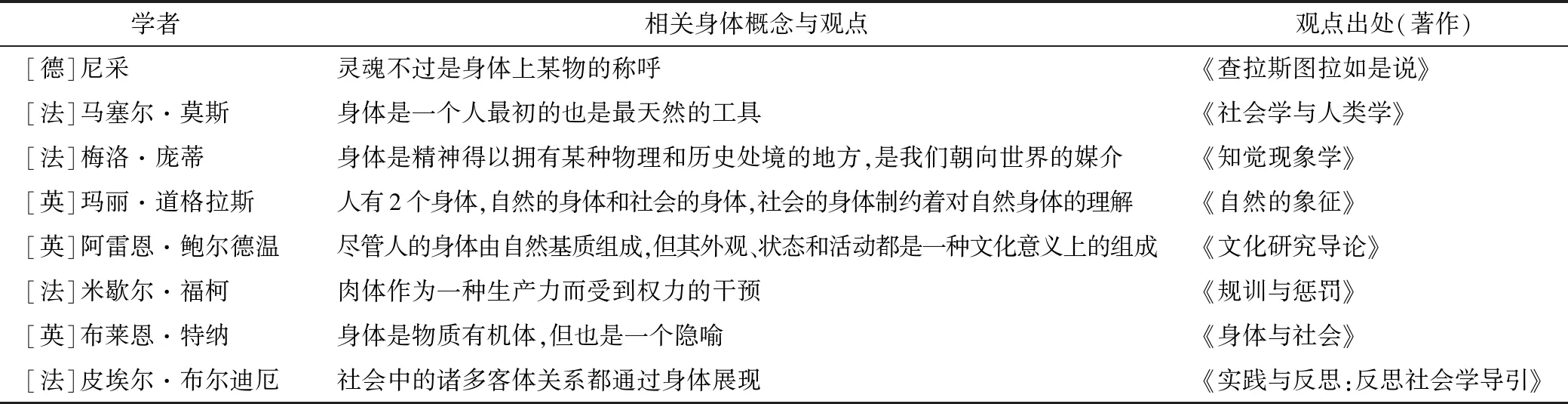

1.1 身體與權力的認知有關身體的思想由來已久,且注定與靈魂問題的探討對應展開。從蘇格拉底、柏拉圖至20世紀之前,身體多處于貶抑或忽略的陰影中,經笛卡爾直到黑格爾,都是從二元對立的角度討論身心關系或問題,身體的論述更多是為了證明靈魂的存在與高貴。柏拉圖認為,身體是靈魂的桎梏或牢籠,阻礙人們獲得理性認知。笛卡爾的經典名言“我思故我在” 深刻而形象地傳達出他的思想:靈魂和身體完全是分離、對立、異質、不相干地存在,使身體從哲學研究中隱退。從尼采開始,身體與靈魂二元對立被顛覆,開啟了一條身體轉向路徑——“以身體為準繩”,為身體重回生存中心和哲學研究中心奠定了堅實的基礎。其后眾多學者的身體研究開始超越靈魂/身體二元對立的概念,將身體納入人文社會科學研究領域中。如法國學者馬塞爾·莫斯、梅洛·龐蒂、皮埃爾·布爾迪厄和英國學者布萊恩·特納等,多在反思身體與靈魂的二元論的基礎上,對身體的屬性、身體與社會、身體與思想、身體構建等方面展開有益的探索,并發表了一系列經典觀點 (表1) 。不難看出,學者們在身體問題研究中開始融合更多學科的知識與方法,并不斷拓展研究視角,越來越關注社會和文化構建的身體,越來越強調自然身體背后隱含的巨大文化與社會意義。對于米歇爾·福柯而言,他對身體的研究并未停留在社會建構層面,而是進一步推向了政治層面,開始了身體政治學探索,從生物性的軀體出發,具體闡釋權力作用于身體的運作模式。

表1 身體的相關概念與觀點

自社會產生之日起,權力就成為人類行為的焦點,各個領域的思想家們對其進行的研究也從未間斷,并在權力的定義、來源、載體、運行方式等方面均有著較為成熟的論述。社會由交錯復雜的權力網絡構成,既有政治的,又有經濟的,既有國家的又有社會的,任何其中之一都不能涵蓋身體權力;因此,貫穿于身體構建或規訓的復雜權力及其表現形式應該從寬泛的內涵進行理解。其是指一種改變他人狀態的能力,而且作用于身體的這種能力不是簡單分層與分系統的存在,而是盤根錯節、難分難解的;作用的途徑或方式也是多種多樣,權力效用又可以表現為廣泛性、深入性、權威性和彌散性等多種特性的存在。當然,作用于身體的權力也不是固定和可量化的,會隨著歷史情境的改變而發生變化。身體塑造這一觀念被不斷認同以來,學者們更為重視參與身體塑造的權力因素的研究,如米歇爾·福柯、皮埃爾·布爾迪厄等,其中米歇爾·福柯權力理論貫穿身體理論始終,典型代表作有《規訓與懲罰》《瘋癲與文明》《性史》等。他認為權力普遍存在于人們的日常生活中,是無處不在的復雜實體,并在此基礎上論述了權力作用模式,對分析作用于女性身體的繁雜權力關系及轉化提供了很好的途徑,并得到廣泛應用,為探索社會變遷背景下的女性體育發展提供了嶄新的切入點。

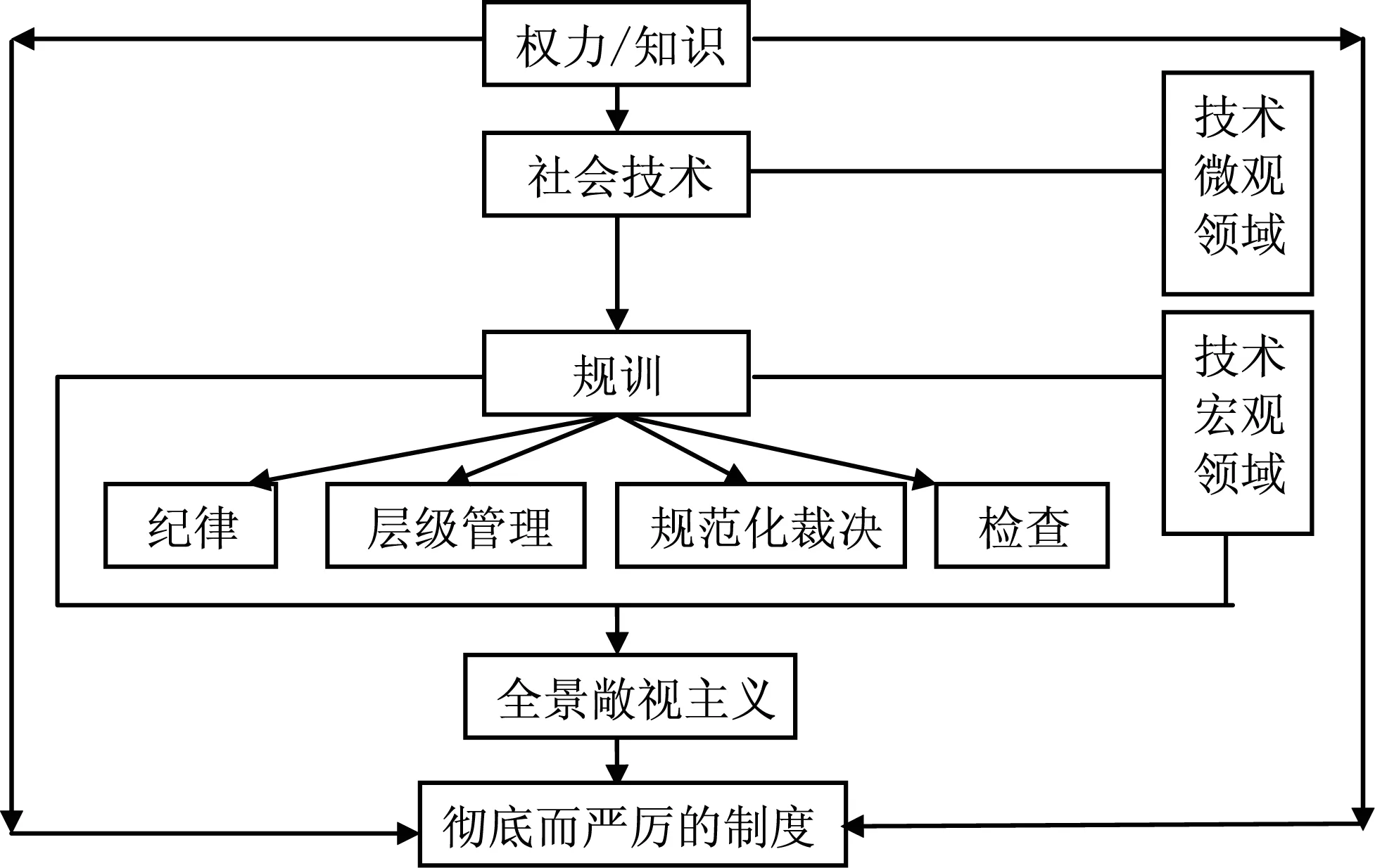

1.2 權力規訓下的女性身體米歇爾·福柯的權力/身體論從社會建構的出發點探討身體形成的主體性問題,分析規訓身體的各種社會力量,強調身體形成過程中時刻存在的權力因素的重要性,認為規訓權力是作用于身體的一系列目標和程序等組合而成的一種特殊的技術手段和權力類型[1],為分析復雜多變的權力關系及其影響下的身體轉變提供了一種極好的方法。既然人的身體是可被改寫的,為了使身體合乎規范并成為馴服而有用的東西,權力會對身體進行各種改造與懲罰。米歇爾·福柯為了更清晰地展示權力對身體改造和懲罰的具體作用方式,以權力—身體—知識的三維關系作為切入點進行分析,認為權力和知識在互相內化中,通過精妙、不易覺察和逐漸內化的方式而介入人身體的構建[2],從而實現對身體的控制,并在《規訓與懲罰》中展示了規訓權力得以實現的技術支撐系統(圖1)。

圖1 權力的技術支撐結構流程[3]Figure 1. Technical support structural process of power

當然,權力和知識也不是一成不變的,而總是處在變化過程中的一種狀態。因此,人的身體是不同時期權力和知識銘寫的歷史存在,既是權力運作的載體也是其構建的產物,不同歷史時期規訓身體的主導權力有所不同,權力在具體情境中的實踐邏輯、運作機制和策略等同樣存在差異,所以對身體的解讀應放置在具體的歷史與社會背景中進行。相較男性身體而言,女性身體歷來都是權力規訓的主戰場,受到更繁多而復雜的權力控制,總是在全景敞視的場域之中被物化和支解,是無處不在的知識文本和權力話語建構的入口。不同時空的女性身體都難以逃脫權力的支配,權力總是通過某種知識和話語、以科學的名義規范著女性的身體,多元而具體,只不過作用形式和程度存在些許差別。無論是土著女人采用特殊扭腰“步態”走路的樣子,還是我國古代的纏足、束胸及今天的隆胸、整容,無不體現著權力對女性身體的規訓。

1.3 近代女性身體的國家化生成在討論近代身體演變時,民族國家的興起、國民與國家關系的重新建構是必須重視的歷史形勢與現實存在。民族國家在19世紀初的競相崛起是決定近代身體生成的一個重要趨勢。鴉片戰爭失敗后的賠款割地、甲午戰爭落敗后的割讓島嶼等事件對中國造成了巨大的政治、經濟、軍事和心理沖擊,不但使國權概念獲得前所未有的重視,而且令政府與各界知識分子都體悟到國人身體的病弱狀態,以及身體改造對國家生存的關鍵影響。“其人皆為病夫,其國安得不為病國也”[4]、“茍民力已苶,民智已卑……莫之能行”[5]等論調都在強調身體的存在價值,國民身體狀況已成為國權興衰存亡優先考量的因素。此后的幾十年間,軍國民和新文化運動等對人身體的改造實踐一直持續不斷,國民身體成為軍國民教育的重要內容,“鼓民力”呼吁禁纏足惡習、鍛煉身體以形成強健體魄等一系列身體改造運動不斷開展,均希望通過身體的改變達到強大民族和重振中國競爭力的目的。這些身體改造運動不僅超越了種族和階級,也超越了性別,不僅將男性身體賦予傳統社會勞役和賦稅之外的國民職責,而且也將女性身體賦予家庭以外的國民任務,逐漸重構女性國民與國家的關系,女性身體的國權化觀念也開始誕生。

國家對女性身體征服和收編在當時的身體論述中清晰展現,如“母健而后兒肥”[6]、“天下興亡,匹婦亦有責焉”[7]、“有了強健的體格……才能擔負起這救國的責任!婦女同胞們,可不努力嗎?”[8]。政府與社會知識分子以民族國家為本位,從國權的角度重新審視女性的身體價值,女性身體被賦予國民責任而進入新的歷史發展階段。近代是中國歷史上女性身體改造最為激烈的時期,女性身體層面的革新成為這個時代一個重要面向。國家試圖更多地干預女性身體的構建,隨之開展了大量有關女性身體改造的活動,除了為強國保種而倡戒纏足外,為塑造國家化女性身體的學校體育實踐也得以重視與發展。

2 權力對女性身體的話語規訓:近代女性學校體育實踐的話語倡導

米歇爾·福柯認為,權力和知識是相互指涉的共生體存在。權力制造知識,知識產生權力或是某種形式的權力表達,二者具有密不可分的內在關聯。權力使知識具有合法性的同時,知識也使權力有了合理性,并為權力實踐提供話語場域。人作為知識的主體,其存在和生活方式都會或自覺或被動地介入知識與權力的互構過程中,并逐步按照其所需要的模式而改變,包括身體的改造。知識與權力的共生關系及對身體規訓作用發揮離不開話語的構建。話語不僅是一種社會文化符號,也是語言和文本,更是一種社會實踐。借助權力和知識直接參與到社會關系的構建中,不斷地保障或鞏固著規訓權力的運行,塑造著人們的行為和思維方式。權力不斷地催生出新的知識支持話語,以此達到長期共同控制的目的。社會主流話語對女性學校體育實踐的大力倡導很好地展示著這種話語規訓。近代女性學校體育實踐的主流論述作為改造女性羸弱身體的話語權力與知識宣傳,為女性學校體育實踐發展創造了良好的輿論環境。除了戒纏足、放天乳等身體改造運動,和身體密切相關的學校體育實踐被當做女性身體改造的重要途徑和規訓技術,成為國家和社會廣泛關注領域并被積極宣傳和倡導。與之前不同的是,其知識宣傳點是增強國力、強國保種。

女性學校體育實踐的基礎是女性教育的發展。清末維新派從富國強兵和保國保種的角度大力倡導女性教育救國,認為“開辦女學以翼中國自強本計”[9]184、“女學……關系強國強種昭然若揭”[9]379、“婦學是天下興亡強弱之大源”[10],欲保國需要興女學。近代報刊成為其思想流派的重要宣傳工具,不僅《申報》《萬國公報》等知名報刊對女性教育問題專門探討,女性自撰刊物也成為倡導女學的良好渠道,《女界鐘》《女子世界》等均刊文強調興女學、普及女子教育。1904年《女子世界》專門刊登一篇文章——《論中國女學不行之害》,從個人和國家等角度闡述中國女學不興之弊端。這些主流論述在對女學大力提倡的基礎上,進一步明確了學校體育實踐對于女學教育和國族的重要性。女性體育思想是蔡元培教育思想的重要組成部分,他不僅大力推行女性教育,而且積極倡導女性平等參與學校體育活動。1917年蔡元培在“愛國女校之演講”上提出“夫完全人格,首在體育”的學校體育觀[11],重視女性體育對促進女性全面發展和國家興盛的重要作用。

凡此種種的話語和知識議論涌現在當時政府倡導的知識論域中,無不大力強調矯正女性身體病弱狀態、強種保族的首選是體育,女性教育應以體育為第一義。“我們首先要注意到室內的柔軟體操及室外運動的練習的種種,以后的看護,童子軍義勇軍等的服務,國中種種,都能顯出婦女的精神和健康”[12]。“體操既可以強筋骨、怡性情,又可以強種保族,所以,體操運動是學校課程不可或缺的,而且女性體操更為重要”[13]。國家危難之際,女性身體承擔著延續種族和保家衛國的國家責任,學校體育實踐由于能夠直接而迅速地塑造國家所需的女性身體而被凸顯與推進,并被納入了國家政治層面的需求。由此,女性學校體育實踐不只是個人文化行動,也是承擔著國家時代性需要與決定性政治意義的行為。國家借助社會主流話語大力倡導女性學校體育實踐,成為促進其發展的重要推動力。

3 權力對女性身體的實踐規訓:近代女性學校體育實踐的開展

3.1 作為身體規訓途徑和技術的女性學校體育實踐全面展開學校場域是女性身體規訓的重要場所,是國家權力對女性身體規訓由話語進入實踐層面的場域,充分展現著知識和話語等共同構成的身體規訓手段與機制。學校場域中的女性體育實踐在近代女性身體規訓中扮演著重要的角色。為了制造更符合國家所需要的女性身體,政府努力完善學校體育制度推動女性學校體育實踐發展。近代女子學校中的體育課堂、課外活動和運動訓練、競賽等一系列體育活動形式得以全面開展,男女同校的女性也同樣廣泛參與各類學校體育活動。

1902年女塾成立之初,所列的正課中就有體操科。1903年政府擬定的學堂章程規定不同學生年齡開設有所區別的體育教學內容。1907年頒布的女子學堂章程對女子學堂體操科的開展提出明確要求,規定體操科為女子初等小學堂和高等小學堂的必修科目。當時的清朝政府不但頒布了統一的學制章程,同時也宣布了通行全國的教育宗旨,貫穿女性學校體育實踐始終。1906年學部擬定的5項教育宗旨之一為尚武,要求體操科必寓軍國民主義,其目的不僅是促進學生身體發育,還要整頓學生紀律。女生體育課堂內容的設立也體現了尚武這一指導思想,學部規定女生體育課堂的主要內容是普通體操和游戲,強調高年級的女生以兵式體操嚴整紀律。在“體操科”時代,兵式體操不僅是男生體育課堂的教學重點和主軸,在女學堂也蔚然成風,而且為了推動女生練習的積極性,經常召開大會展示兵操訓練成果[14]。20世紀20年代后,隨著學校體育活動的日益發展,女生體育教學內容不斷豐富,兵式體操不再一枝獨秀,籃球、排球等運動逐步進入學校體育課堂,以體育制度化或格式化方式使女生接受集體身體改造的課堂活動全面展開。

學校體育不僅運用體育課堂教學改造女性身體,還利用其他多種形式共同達成目的。體育課堂之外的早操、課外活動、體育訓練與競賽等成為塑造女性身體的重要輔助路徑,也是完善女性學校體育制度的重要環節。最開始眾多女校鼓勵學生每天參與適當的課外體育游戲活動,并沒有強制性要求。1918年之后受體育救國觀念的影響,眾多學校開始強制性地規定學生參與課余運動,如浙江處州中學規定每周一、二、五下午課后為學生運動實踐,全體學生務必投身操場,不準逗留教室[15],從而推動女生廣泛而規律地參與到課外體育活動中。

學校體育課堂與課余體育活動的普遍開展使女性學校體育實踐更為活躍,促進了女性學校體育運動的競技性發展與學校的重視,組建女子運動隊成為學校時尚活動。女性不但與男性平等地參與到體育課程與課外活動中,也逐漸進入以往由男性操控的學校競技體育場域。校園內到處可見女運動員訓練的情景,學校場域內女性體育競技水平大大提升,學校之間開始制度化的體育交流,或表演性或友誼性的比賽逐漸增多,大規模運動會也出現了女性運動員的身影。1916年上海校際運動會中開始有女子網球和籃球的表演賽,其后更多的女性體育項目成為運動會內容。女性學校體育訓練與競賽的開展在進一步強化女性身體改造的同時,也成為一種向社會展示女性身體改造成果的重要途徑。

3.2 女性學校體育實踐中的身體規訓手段:層級監視、檢查和規范化裁決在學校體育實踐的規訓背景下,女生不僅要求參與體育課堂、課外活動及運動競賽等活動,而且其參與活動過程也時刻處于層級監視中。1913年竹蔭女校制定的“操場規則”要求學生做操時不得嬉笑、游戲,勿任意奔跑和高聲喊叫。安慶女中早操活動要求每個人都在規定的位置整齊地做操,體育教師站在臺上,校長、教務主任和訓育先生在旁邊來回走動,以共同監視學生的早操練習情況。操畢,各班級指導員還要點名考察早操出勤率[16]。振華女校規定體育課外活動要有年級組長領導、教師督查。由此種種體現了層級監視無處不在,從校長到教師和體育委員,都對女生學校體育行為的偏差、體育活動干擾行為等進行監視規范,女性運動的身體時刻處于這種層級監視之下。

規范化裁決和檢查也是規訓手段的重要內容。規范裁決是指在規訓場域內設定一整套相應的獎懲制度,并依據一定的標準對身體的各種行為進行或肯定或否定地獎罰。檢查是一種結合層級監視和規范化裁決、對身體行為進行分類、定性的檢視制度。規范化裁決和檢查的目的都是保障規訓權力良性運作,以改造出更符合要求的身體。為了保證學校體育實踐對女性身體規訓目的更好達成,除了層級監視,規范化裁決與檢查也是必不可少的手段。

女性學校體育實踐中除了正面的規訓引導,還以嚴格的學校體育考核方式裁決和討伐那些羸弱的女性身體。松江女中將體育課、早操和課外活動全列入體育成績,體育成績采取綜合的考核方式,并制定詳細的標準,如體能成績占50%,運動出勤率20%,運動努力20%,體格健康占10%[17]。上海復旦大學和振華女校均規定要厲行體育及格標準,凡是體育不及格的學生,即使其他所有學科及格也不能升級或順利畢業[18]。除此之外,有的學校還對考核內容與頻率一并明確規定。如上海中學依據學生的身高和體質量,提供適當的運動標準,規定每位學生必須學習一種運動項目,每個月考核1次[17];振華女校要求每個年級每星期至少1次40 min的課外運動,并要求教師督查考核。由此國家權力在學校場域內形成了規范女性運動身體的嚴密網絡結構,通過層級監視、規范化裁決和檢查等手段直接而順利地訓練和控制女性身體。

3.3 女性學校體育實踐中的身體規訓機制:空間與時間時間和空間因素是眾多哲學家關注的內容。吉登斯結構化理論認為,生活在客觀世界的人必定受到客觀性因素的影響,時間和空間作為客觀性因素的主要組成部分,是分析人的行為時不可忽略的存在。皮埃爾·布爾迪厄也對時間和空間問題進行過深入探究,發現時間參與到人類實踐的建構中,并賦予實踐以順序的形式和意義,社會空間也充滿權力關系[19]。因此,時間和空間從來都不是中立的,都表現著其階級性或其他內容,并一直成為社會斗爭的焦點[20]。

米歇爾·福柯更多地從規訓的視角探究權力和空間的作用機制,認為權力借助空間發揮作用,空間被有目的的用來改造和控制人的身體,可以因為人的行為而產生質性的改變,身體行動可以將物理空間改變成一個富含政治教化和文化意涵的斗爭場域、一個權力與知識運作的場域、一種權力展現的過程與結果。意味著誰能掌握空間內容的具體部署,誰就能奪得規訓的主導權。體育場域空間也同樣不是中立的,由于體育實踐空間部署權的不同而具有性別屬性。

女性在歷史上向來被排斥或局限于一些體育空間。古希臘的體操館和體育館只允許男性使用,女性是禁止入內的,大型運動會場所同樣禁止女性前往。中國傳統社會中的女性更多的局限于庭院中參與體育活動。中國近代女性學校體育實踐作為一種規訓技術,透過女性身體的介入、記憶,使女性身體與學校體育空間建立了特定關系或聯結,將學校體育空間變成一個國家和個體身體博弈的場所,成為教化、規訓女性身體的絕佳場域,具有了特定的存在意義。強國保種的目的使國家注重并掌握著女性學校體育空間內容的部署。為了強化國家對女性身體的監控和管理,政府制定相應的學校體育制度以保障女性學校體育參與的權力與可能,重新構建女性體育空間,促使女性廣泛地參與到學校體育實踐中,有機會和男性一樣進入學校操場、體育場館等體育空間運動。女性運動空間呈現出敞開性和去蔽性的特點,打破了之前體育空間的社會性別秩序,推動女性身體向公共空間延伸,改寫著女性體育發展的邊緣化狀態。

鐘點時間成為中國近代學校場域改造女生運動身體的主要計時策略。在學校空間中,時間會因為學校教育活動需要被劃分為不同時間段,進而學校可通過一定排序的時間段將學生身體置入被管理和控制的過程中。學校時間劃分利用得越精密,越能提升其規訓身體功能的效率。同樣,學校體育時間劃分利用得越充分,持續規訓女性身體的功能越得以發揮,規制著女性學校體育實踐的落實與走向,成為考察女性學校體育實踐的有效手段。

《奏定學堂章程》按照鐘點將女性體育課的時間進行了明確安排,規定小學堂各年級每周3 h體操課,中學堂各年級每周2 h體操課等。由此依據精密時間而參與體育運動中的女性身體自然成為可以計算的對象,學校體育正課時間成為改造女性身體的重要策略。其后,隨著學校體育制度的不斷完善,學校對女生課外體育活動和運動訓練時間、體育活動請假制度和請假考核的規定等也做了進一步明確的規定,對女性運動時間規范的更為嚴謹。在這種精準時間的計算下,一個以秩序、效率和強種衛國作為趨向的女性身體不斷構建。當然體育場域內女性身體時間化并不是始于近代學校場域,在傳統社會的體育場域內女性身體也同樣被時間化控制著,但更多限于大致時間輪廓的規范,如只能在固定的節假日才能外出參與體育活動。相比較而言,近代學校場域通過女性體育實踐對女性身體進行精確、細化的計算,從而更好地塑造國家所需的女性身體,也清晰地反映著國家權力和女性運動身體之間復雜的互構關系。反之,國家權力將時間嵌入在女性學校體育實踐中,在強化國家對女性身體控制的同時,也推動著女性學校體育實踐在時間維度方面規范化與制度化的發展,推動女性學校體育制度的完善,進而為女性學校體育參與提供有力的制度保障。

4 結束語

中國近代女性學校體育實踐和權力規訓相輔相成,在互構中前行。國家權力利用女性學校體育實踐達成了規訓女性身體、女性身體國家化生成的目的,女性學校體育實踐借助國家權力規訓得以快速發展。人類的歷史就是身體的歷史,社會權力關系可以在身體發展史上得到體現[21]。近代學校女性運動身體展現了國家規訓機制以一種前所未有的效率模式在女性身體上實施。國家權力通過女性學校體育實踐這種高度情景化的身體發展模式,把學校女性身體納入國家權力控制的軌道,使其不再僅屬于個人或家族,而呈現出身體民族化、國家化特點,從而使國家對女性身體的規范、控制和改造達到了前所未有的程度。

同時,近代女性學校體育實踐作為國家規訓女性身體的重要途徑和技術,得到了高度重視與積極推進。國家權力不僅成為推動女性學校體育實踐前行的主導力量,而且規定著女性學校體育的發展方向和范圍;不僅完善了女性學校體育組織形式和規范了運動時間,而且突破了女性體育空間權限,重構了體育空間的社會性別秩序,從而共同改善著女性體育邊緣化的地位。盡管在近代女性身體國家化背景下的女性學校體育實踐得以肯定、倡導和快速發展,但也應看到暗合了“強國保種”的女性學校體育實踐是一種應著亡國壓力而來的女性身體改造活動。特殊歷史時期與特殊國家需求背景下,女性學校體育實踐與國家命運產生著更密切的關聯,使女性身體獲得一定自由和解放的同時,也面臨著異化女性身體的境況,導致女性運動身體國族化印記凸顯、身體參與主體意識缺席等,在一定程度上消解著近代女性學校體育實踐的真正目的與意義。